坡面植被斑块水土保持功能的景观图谱表达

2017-12-15赵清贺徐珊珊刘世梁

赵清贺,徐珊珊,刘世梁

1.河南大学环境与规划学院,河南 开封 475004

2.北京师范大学环境学院水环境模拟国家重点实验室,北京 100875

坡面植被斑块水土保持功能的景观图谱表达

赵清贺1,徐珊珊1,刘世梁2

1.河南大学环境与规划学院,河南 开封 475004

2.北京师范大学环境学院水环境模拟国家重点实验室,北京 100875

本文基于景观生态学格局与过程关系研究的定量思维,以地学信息图谱的图形思维方式反映植被空间格局和水土流失过程的关系,以河岸植被缓冲带水土保持功能为例,在构建坡面植被分布格局的景观图谱序列的基础上,利用渗透指数指示植被水土保持功能,分析不同植被格局下水土保持功能的变化,对坡面植被格局的水土保持功能进行景观图谱表达。结果表明,在斑块位置、方向、聚集程度、镶嵌方式4种植被斑块分布类型中,在相同植被盖度下,斑块方向和聚集程度是控制水土流失的有效格局。通过对比不同植被分布类型的渗透值表明,植被分散于坡底并沿等高线方向或者与水流平行的方向分布时水土保持效果较好。本研究结果可为坡面植被水土保持效益的识别、提高提供重要参考。

地学信息图谱;植被格局;水土保持;河岸植被缓冲带

引言

地学信息图谱是基于空间信息技术提出的、用数字化和系列化的图形图像显示和揭示地球系统各要素和现象空间结构特征与时空变化规律的一种新的地学研究框架方法,其具有图形与谱系的双重特性,可简洁、直观地可视化表达复杂问题的本质[1-2]。因此,利用地学信息图谱的方法来研究景观要素的内部结构,能完善地表达地表景观格局演化的过程,亦能描述特定景观格局与生态过程所呈现的景观功能[3]。景观格局与生态过程之间的相互关系一直是景观生态学研究中的热点问题,具体可表达为“格局影响过程,过程改变格局”,但二者之间的关系相当复杂 (如,非线性的、复杂的、耦合与反馈关系),并随研究尺度的变化而变化,因此针对特定的问题往往需要把二者耦合起来进行研究[4,5]。耦合研究一般包括两种途径,一为小尺度或已知的格局变化条件下针对特定生态过程及其响应进行观察和监测的耦合,二为运用系统分析和模拟的耦合,小尺度上的耦合可为大尺度上的耦合提供了一定的验证基础[4]。

土壤侵蚀过程是受景观格局的调控的土壤物质的迁移和再分配过程,其与景观格局之间相互关系的研究众多,并在不同尺度上描述格局-土壤流失的相互关系,是土壤侵蚀研究中应用景观生态学原理和方法的典范,但在不同尺度上对二者耦合的有效工具比较少[4,6]。其中,在小尺度上直接观测的耦合可控性高、方式灵活,发展较为成熟,但小尺度上的观测耦合具有一定的局限性,其成果不能直接作为较大尺度耦合的结论[4,5,7]。另外,无论是地理学研究还是生态学研究,最终目的都是在直接观测的基础上发展和建立模型进行预测[4]。因此,发展和建立耦合景观格局与土壤侵蚀过程的系统模型,是弥补小尺度直接观测耦合不足之处及深入分析景观格局与土壤侵蚀过程耦合内在机制的重要手段[7]。在景观格局与土壤侵蚀过程耦合模拟研究中,相比于土地利用格局与流域生态水文过程的耦合模拟,基于景观指数的耦合模拟是较为简单有效的方法[4]。前人在总结“Fragstats 指数家族”关联生态过程时缺少生态相关性的固有缺陷的基础上,根据土壤侵蚀过程自身特点,发展出诸如多尺度土壤侵蚀评价指数[8,9]、景观空间负荷对比指数[10]、方向性渗透指数[11]及其修正版的渗透指数[12]、径流泥沙汇流路径长度指数[13]、斑块顺坡/横坡连通度指数[14]等耦合土壤侵蚀过程和景观格局的指数,有效推进了景观格局与土壤侵蚀相互关系研究[6]。其中,渗透指数 (Leakiness index,LI) 通过分析植被和地形等景观要素对径流连通性的影响,进而表征次降雨事件中景观格局滞留水土的能力,在揭示景观水土保持能力方面优势明显。

对于土壤侵蚀过程机理模型而言,首先需从坡面尺度上对其研究,之后拓展到更大尺度[4]。在坡面尺度上,植被与水土保持之间的关系一直是坡面侵蚀研究的重点。植被建设是防止水土流失的有效措施之一,之前关于植被对土壤侵蚀作用的研究多数仅从整体上将植被盖度考虑在内[15],很少将植被斑块的分布格局(如斑块位置、方向以及聚集程度等因素) 考虑在内[16]。以斑块的分布位置为例,尤其在坡面侵蚀过程中,不同的分布位置对水土保持的作用明显不同,若植被位于景观底部 (接近河流或出口的地方),植被对水土的保持效率就越高;裸土则反之。但是,目前较少有研究根据指数模型分析植被不同格局进而研究其水土保持作用。因此,本研究在构建坡面植被分布格局的景观图谱序列的基础上,利用渗透指数指示植被水土保持功能,分析不同植被格局下水土保持功能的变化,对坡面植被格局的水土保持功能进行景观图谱表达,以期为提高坡面植被水土保持效率提供参考。

1 研究方法

1.1 景观图谱序列设计

景观图谱的设计以栅格数据的建立为基础,通过建立 100 行×50 列大小为 30 m 的栅格模型,在控制总植被盖度不变的条件下,改变植被斑块的分布格局,从而将不同格局对水土保持功能的影响进行对比。需说明的是,一般植被保持水土的临界盖度在 50% 以上,为使不同植被属性保水效果的差异表现的更为明显,本研究在建立景观图谱时,选取40%的植被盖度为总盖度,通过建立 50 (长) × 100 (宽) 大小的渔网,根据不同的属性为栅格随机赋值,每个栅格的取值范围在 0 到 1 之间,使所赋值的栅格总和达到 2000,以确保整体盖度为 40%。本研究中景观图谱的设计,主要考虑坡面植被斑块位置 (上、中、下)、植被斑块方向 (水平方向、垂直方向、交错网格)、植被斑块聚集程度 (紧凑、分散)、植被斑块镶嵌方式 (紧密、疏散) 4 种植被斑块分布类型,每类设置 2-3 个处理。

1.2 渗透指数计算

次降雨事件中,水流流经地表的过程中遇到的阻碍越大,产流产沙的机率就越低,入渗和沉积的可能性就越大;反之,则产流产沙的机率就越高,入河泥沙越多,水土流失就越严重[7,11]。在此过程中,植被斑块和洼地作为“汇”景观,能够有效减缓地表径流、提高土壤抗蚀性、增加入渗,从而达到保持水土的功效;而裸土斑块和坡面作为“源”景观,能减少地表对径流的阻力、增加水流流速,从而加剧土壤侵蚀[11,12]。在 LI 计算过程中,考虑到径流从源区到达目标区域时,源汇景观单元在水流过程中的作用,以及每个景观单元的位置对水土保持的贡献,最终达到定量评价景观水土保持功能的目的[12]。渗透指数 (LI)计算所需数据类型为栅格数据,主要包括植被盖度与地形数据。其中,植被盖度 (VC) 根据归一化植被指数 (NDVI) 计算,本研究植被分布为根据景观图谱进行的人为设定,每个植被栅格的盖度为根据景观图谱序列进行的随机赋值;地形数据为针对特定研究区截取的、分辨率 30 m 的 DEM 数据。渗透指数的具体计算方法见参考文献[12]。

2 结果与分析

2.1 植被斑块位置对水土保持功能的影响

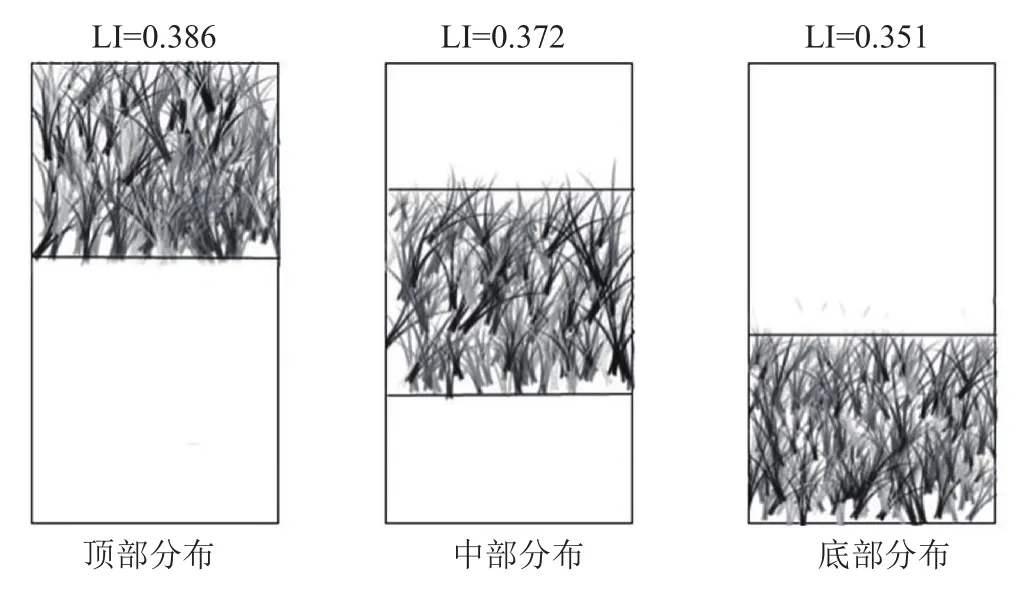

降雨过程中,植被斑块在坡面上的分布位置影响植被的水土保持效果。除了模拟实验外,通过建立模型,并用相应的指标来反映植被位置对侵蚀的作用也是研究水土流失的有效方法[4-6]。本研究通过建立上、中、下 3 种植被斑块位置模型,以渗透指数的变化来分析植被斑块位置的水土保持效应。

图1 LI 随植被位置的变化的示意图Fig.1 Schematic diagram for LI variation at different slope positions

如图1 所示,40% 的植被盖度分别位于坡面的上、中、下部时,LI 值逐渐降低,表明植被的水土保持能力逐渐增强,坡面植被所处位置不同产生的水保效应也会有所差异。坡面底部植被保持水土的能力略高于中部和顶部,这与植被在坡底聚集时,对整个坡面的水土都有一定的拦截作用有关,可以防止泥沙以及污染物蔓延至农田、河流等区域;除滞留水土外,被拦截的泥沙经沉积而抬高地表基面,可达到减缓坡度、削弱水土流失的功效。当植被位于坡面的中间部位时,只对上坡面的来水起到一定的拦截作用,在一定程度上能够减小流速,增加入渗;当水流到达下坡面时,水流不受植被阻碍,流速会再次增加。但是植被位于中间,会使径流到达坡底的路径减短,流速再次增加后所携带的泥沙会相应减少,因此与植被分布于上坡面时相比,LI 有一定的下降,其保水能力相对提高。当植被分布于坡面顶部时,能够拦截水土的有效面积仅仅是顶部有植被覆盖的部分,其滞留水土的面积也是有限的。径流穿过坡顶后,在到达坡底较长的径流路径过程中,裸土起到“源”的作用,外加坡面效应,顺坡长度有所增加,加剧了水土流失。因此植被在坡面顶部分布时,LI 值最大,其水土保持能力最弱。基于此,在对坡地开发利用时,尽量保护下坡面,以便有效拦截泥沙等物质进入河流。因此,对于整个流域而言,河岸植被缓冲带处于最下坡,为了减少河流污染与侵蚀,要加强对河岸植被缓冲带的保护与管理,使其水土保持等生态效益最大化。

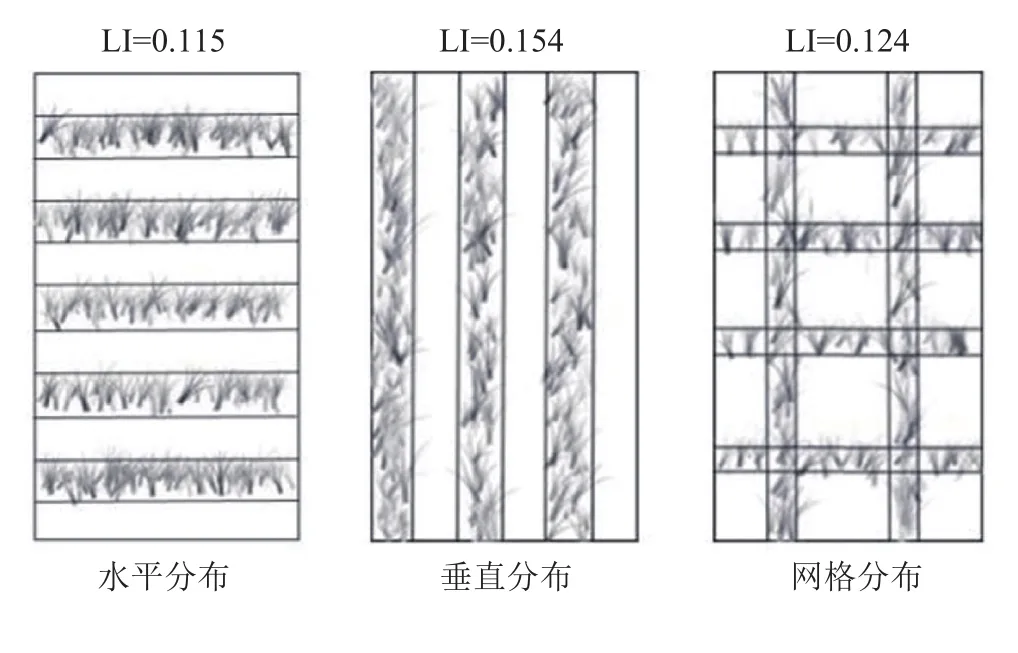

根据植被分布的方向,计算得到 3 种不同方向下的 LI 值。如图2 所示,总盖度在 40% 的情况下,植被水平分布时 LI 值为 0.115,垂直分布时 LI 值为0.154,网格分布时 LI 值为 0.124。植被水平分布时保水能力要比垂直分布和网格分布时强。在坡面尺度下,水平分布的格局使植被在坡面的上、中、下部均有分布,使顺坡长度相应减小,而且水平分布使植被与坡向垂直,水流过程中遇到阻碍较多,增加径流距离,从而减缓流速,增强入渗,能够更加有效地拦截泥沙。当植被垂直分布时,虽有部分植被分布,但量较少且植被和裸土斑块均与坡向一致,植被斑块能够拦截部分水流,但在裸土斑块中径流顺坡而下;外加裸土斑块中地表结皮形成的可能性很大,使表层土壤的下渗毛细管阻塞,严重阻碍了水流入渗速率,一定程度上加剧了水土流失,致使垂直格局下的 LI 值大于水平和网格分布下的LI值。网状格局将坡面分割为相互交错的植被条带,但植被周围依然有大块裸土分布,致使水流和泥沙经过裸土后很难被径流携带运移。所以植被网格分布情况下,泥沙被剥离运移的机率较小,同时径流路径长度增加,这种结构对减流减沙作用也较为明显。因此,对河岸植被缓冲带来说,植被与河流水平分布或呈网格分布,其水土保持的效果要比垂直于河流分布效果明显,在植被格局优化配置过程中,植被应沿着与坡向垂直或沿着等高线方向布置,达到削弱径流连通性、减少径流、增加入渗的目的。

2.2 植被斑块方向对水土保持功能的影响

斑块方向是植被格局的重要内容之一,植被斑块分布方向不同对水土保持的作用也不相同。本研究中斑块方向主要指水平方向、垂直方向以及水平和垂直交错的网格。以往研究中,对景观异质性分析较多,即植被景观中的裸土斑块和裸土景观中的植被斑块对产流产沙的影响[17]。斑块的方向在某种意义上也可划分至景观异质性中,但是关于斑块方向对水土流失影响的研究较少[18]。本研究通过建立模型分析 3 种情况下 LI 的变化情况,将植被对水土保持的作用进行对比,探讨更有效的水保措施。

图2 LI 随植被斑块方向的变化的示意图Fig.2 Schematic diagram for LI variation with different patch orientations

2.3 植被斑块聚集程度对水土保持功能的影响

就水土流失过程而言,当水流量大于地表入渗量时就会产生径流,随着径流增加,泥沙等颗粒物质发生运移,在运移过程中,遇到的阻碍越多发生侵蚀的几率就越小,反之亦然[19]。因此,泥沙和水流在路径中的连通性会影响水土流失。以往研究较多关注在尺度变化下景观功能随景观格局的变化情况,但运用耦合指数来表征斑块不同聚集程度下景观功能的研究相对较少,不同的聚集程度对连通性的影响不同,进而对水土保持产生不同的作用[6]。

图3 LI 随植被斑块聚集程度的变化示意图注:黑色部分为植被,白色部分为裸土Fig.3 Schematic diagram for LI variation with different aggregation degreesNote: Black and white patch indicate vegetation and bare soil patch respectively

如图3 所示。植被总盖度一定时,紧凑聚集格局下 LI 值为 0.183,分散聚集格局下 LI 值为 0.161,表明分散聚集比紧凑聚集水土保持能力要高。当植被紧凑聚集时,虽然聚集程度较高,但是在水流路径中,对径流的阻挡时间短,流速降低较慢。而且在多流向的情况下,径流会通过其他裸土斑块流向目标区域。当植被斑块分散聚集时,其分布较广,增加水流阻力,减缓流速,使泥沙营养物质在水流途中被植被拦截。而且较为分散的斑块能够中断径流连通性,使径流路线的曲折程度加强,增强了径流到达目标区域的困难。研究中的分散聚集并不等同于零星分布,分散布局是指斑块之间的距离相对增加,但是整体上仍处于聚集状态。而零星分布主要指每个斑块独立存在,与其他斑块相距甚远,不能形成集群。因此,为了增强河岸植被缓冲带的水保能力,在植被恢复的过程中,除了增加盖度外,还应该注重植被的格局,尤其是人工种植时,应保持一定的距离同时又要确保植被的集群分布。

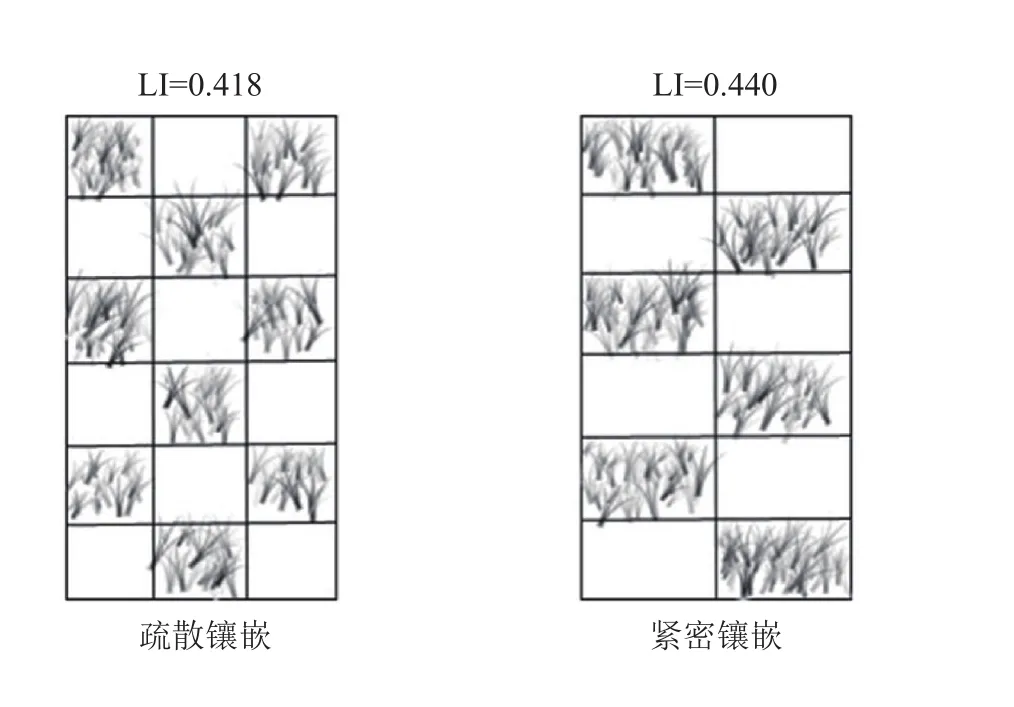

2.4 植被斑块镶嵌方式对水土保持功能的影响

景观破碎化为在自然或人为因素干扰下,景观由单一均质的连续整体向复杂的不连续的斑块镶嵌体发展的趋势。景观破碎化可使要素间或生态系统功能间的连续性减少,进而使水、土和营养物质在空间上重新分配[20]。本研究中植被斑块的不同镶嵌方式亦指景观坡面植被斑块的不同破碎程度,其中疏散镶嵌格局下斑块破碎程度严重,紧密镶嵌格局下破碎程度较轻,不同的镶嵌方式通过影响水文连通性使景观水土保持功能有所差异。

图4 LI 随植被斑块镶嵌方式的变化示意图Fig.4 Schematic diagram for LI variation with different mosaic patterns

如图4 所示,疏散镶嵌时 LI 值为 0.418,紧密镶嵌时值为 0.440,虽然差异较小,但在一定程度上表明紧密镶嵌格局的水土保持功能偏弱,而疏散镶嵌时功能较强。造成这种现象的原因是由于:紧密镶嵌格局中植被分布较集中,同样裸土斑块也呈较大面积聚集的状态,虽然植被能够增加入渗减缓径流,但聚集的裸土为径流的连通性创造了有利条件,使径流路径中的阻碍减少,加剧水土流失。而在疏散镶嵌的格局下,植被呈分散布局的状态,虽然植被斑块和裸土斑块面积相对较小,但对径流拦截的频率提高,径流断流使其连通性遭到破坏,流路的阻碍增强,流长增加,使径流携沙能力下降。因此在增加入渗的同时,能够有效地削弱径流拦截泥沙。在两种不同的镶嵌方式下,植被格局通过影响径流连通性进而影响 LI,虽疏散镶嵌的优势较紧密镶嵌明显,但重度破碎 (如斑块零星分布) 将会对水土保持产生不利影响。因此,在植被完全覆盖地表不太现实情况下,针对河岸植被缓冲带,需在有限的空间与资源条件下,将植被斑块分散布局,以增加径流的复杂性和曲折性,进而使植被在减流减沙方面的作用得以充分发挥。

图5 不同植被格局下 LI 的对比Fig.5 Comparison of LI value among all vegetation patterns

2.5 不同植被格局水土保持功能对比

如图6 所示,4 类格局中,LI 值变化情况为:镶嵌方式>斑块位置>聚集程度>斑块方向。植被斑块方向的 LI 值相对最低,水土保持功能较强。整体而言,植被斑块在不同方向和聚集程度情况下对水土保持的效果较为明显。基于情景模拟中 LI 的变化情况,在利用植被盖度对景观水土流失进行调控时,应着重在植被斑块方向和聚集程度方面进行植被格局的优化,在特定盖度下使水土保持效益达到最优。

3 结论

本文基于景观生态学格局与过程研究的定量思维,以地学信息图谱反映植被空间格局和水土流失过程的图形思维方式,以河岸植被缓冲带水土保持功能为例,探索了景观信息图谱方法图示坡面不同植被分布方式的水土保持功能。结果表明:在相同植被盖度下,对于坡面植被斑块位置,植被坡底分布能够有效拦截坡面中上部的来水来沙,对水土保持的优势较为明显;对于植被斑块不同分布方向,水平分布格局效果最为明显;对于植被斑块聚集程度,分散聚集时水土保持效果较好;对于植被斑块镶嵌方式 (或破碎程度),植被与裸土镶嵌分布时水土保持效果较好。对比 4 种植被斑块分布类型可知,斑块方向以及聚集程度是控制水土流失的有效格局。对于河岸植被缓冲带而言,其位于坡面最下方,紧邻河流,在保护坡底植被的同时,最好沿等高线方向或者与水流平行的方向进行植被的恢复与种植。并适当地增强植被聚集度,减少入河泥沙,提高植被水土保持能力,以达到生态效益与经济效益相兼顾的目的。

[1] 陈述彭,岳天祥,励惠国.地学信息图谱研究及其应用[J].地理研究, 2000, 19(4): 337-343.

[2] 叶庆华,陈沈良,黄翀,等.近、现代黄河尾闾摆动及其亚三角洲体发育的景观信息图谱特征 [J].中国科学:地球科学, 2007, 37(6): 813-823.

[3] 胡文英,角媛梅,范弢.哈尼梯田土地利用空间格局及其变化的信息图谱研究 [J].地理科学, 2008, 28(3): 419-424.

[4] 傅伯杰.地理学综合研究的途径与方法:格局与过程耦合 [J].地理学报, 2014, 69(8): 1052-1059.

[5] 陈利顶,李秀珍,傅伯杰,等.中国景观生态学发展历程与未来研究重点 [J].生态学报, 2014, 34(12): 3129-3141.

[6] 刘宇,吕一河,傅伯杰.景观格局-土壤侵蚀研究中景观指数的意义解释及局限性 [J].生态学报, 2011, 31(1): 267-275.

[7] 刘宇.土壤侵蚀研究中的景观连通度:概念、作用及定量 [J].地理研究, 2016, (1): 195-202.

[8] 傅伯杰,赵文武,陈利顶,等.多尺度土壤侵蚀评价指数 [J].科学通报, 2006, 51(16): 1936-1943.

[9] 赵文武,傅伯杰,郭旭东.多尺度土壤侵蚀评价指数的技术与方法 [J].地理科学进展, 2008, 27(2): 47-52.

[10] 陈利项,傅伯杰,徐建英,等.基于“源—汇”生态过程的景观格局识别方法——景观空间负荷对比指数 [J].生态学报, 2003, 23(11): 2406-2413.

[11] Ludwig J A, Eager R W, Bastin G N, et al.A leakiness index for assessing landscape function using remote sensing [J].Landscape Ecology, 2002, 17(2): 157-171.

[12] Ludwig J A, Bastin G N, Chewings V H, et al.Leakiness: A new index for monitoring the health of arid and semiarid landscapes using remotely sensed vegetation cover and elevation data [J].Ecological Indicators, 2007, 7(2): 442-454.

[13] Mayor Á G, Bautista S, Small E E, et al.Measurement of the connectivity of runoff source areas as determined by vegetation pattern and topography: A tool for assessing potential water and soil losses in drylands [J].Water Resources Research, 2008, 44(10): 2183-2188.

[14] 游珍,李占斌.黄土高原小流域景观格局对土壤侵蚀的影响--以黄家二岔流域为例 [J].中国科学院大学学报, 2005, 22(4): 447-453.

[15] Morenode l H, M, Merinomartín L, Nicolau J M.Effect of vegetation cover on the hydrology of reclaimed mining soils under Mediterranean-Continental climate [J].Catena, 2009, 77(1): 39-47.

[16] Bautista S, Mayor A G, Bourakhouadar J, et al.Plant spatial pattern predicts hillslope runoff and erosion in a semiarid Mediterranean landscape [J].Ecosystems, 2007, 10(6): 987-998.

[17] 丁文峰,李勉.不同坡面植被空间布局对坡沟系统产流产沙影响的实验 [J].地理研究, 2010, 29(10): 1870-1878.

[18] 李强,李占斌,尤洋,等.植被格局对坡面产流产沙影响的试验研究 [J].水资源与水工程学报, 2007, 18(5): 31-34.

[19] Zuazo V C H D.Soil-Erosion and Runoff Prevention by Plant Covers: A Review[M].Springer Netherlands, 2009.

[20] 彭月,何丙辉,黄世友.基于景观破碎化的三峡库区(重庆)土壤侵蚀评价 [J].土壤学报, 2012, 49(4): 636-645.

Landscape Mapping Expression of the Soil and Water Conservation Function of Slope Vegetation Patch

Zhao Qinghe1, Xu Shanshan1, Liu Shiliang2

1.College of Environment and Planning, Henan University, Kaifeng 475004, China

2.State Key Laboratory of Water Environment Simulation, School of Environment, Beijing Normal University, Beijing 100875, China

According to the quantitative thinking in landscape ecology to reveal the relationship between landscape pattern and process, and the graphical thinking in Geo-Info-Spectrum to re flect the relationship between vegetation pattern and soil erosion process, we analyzed the variations in soil and water conservation function of the riparian vegetation buffer zone under different vegetation patterns in spectral sequence, via constructing landscape sequence for the slope vegetation pattern and the leakiness index.The results indicated that patch orientation and aggregation degree were the efficacious landscape patterns in controlling water and soil loss among the 4 distribution types (position, orientation, aggregation degree, and mosaic pattern) of vegetation patch under the same vegetation coverage.Comparison of different distribution types in terms of leakiness value indicated that, when conducting the vegetation restoration measures for the riparian vegetation buffer zone, it is better to arrange vegetation along the contour line or parallel with the river at slope bottom position dispersedly.Results from this study can provide important reference for identifying and improving the soil and water conservation efficiency of slope vegetation.

Geo-Info-Spectrum; vegetation pattern; soil and water conservation; riparian vegetation buffer zone

10.11871/j.issn.1674-9480.2017.03.010

国家自然科学基金项目 (41301197,41571173);中国博士后科学基金资助项目 (2015T80766);河南省高等学校重点科研项目 (18A170004)

2017年1月13日

赵清贺:河南大学环境与规划学院,讲师,主要研究方向为流域景观格局与生态过程、土壤侵蚀与水土保持等。

E-mail:zhaoqinghe@henu.edu.cn

徐珊珊:河南大学环境与规划学院,博士研究生,主要研究方向为土壤侵蚀与水土保持。

E-mail:xus199@163.com

刘世梁:北京师范大学环境学院,教授,主要研究方向为景观生态学、恢复生态学、环境影响评价与规划等。

E-mail:shiliangliu@bnu.edu.cn