自觉树立正确的文化常识观

2017-12-14吴姣

吴姣

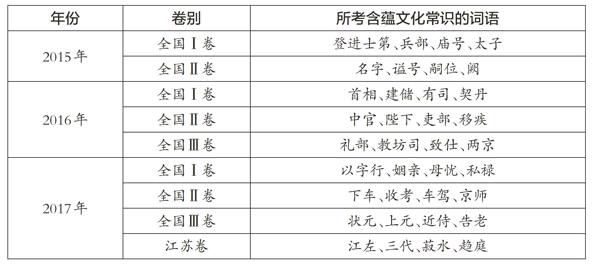

一、查“前路”以明考查方向。这里所说的“前路”,就是既有相关高考真题。这里暗含着命题人的意旨。我们借助一道道真题辨识出他们的意旨来。就全国课标卷看,文化常识内涵解说题,从2015年开考,已经连续坚持三年了。这里我们以表格的形式呈现,便于我们更直观地查看它们都考到哪些文化常识。

解读这个表格内容,我们是否可以这样表述。①高考所考文化常识,应该都是文言文中高频出现的词语。②所考类别五花八门,涉及官衙(“三省六部制”中的兵部、吏部、礼部、教坊司)、官职(首相、有司、中官、近侍)、科举(登进士第、状元)、皇位更迭(太子、嗣位、建储)、称呼(庙号、名字、谥号、陛下、车驾)、人事制度(致仕、移疾、告老)、地名(江左、京师、两京)、朝代名(契丹、三代)等。除这些之外,还有涉及司法的“收考”,涉及丧葬礼仪的“母忧”,涉及其他的“菽水”“趋庭”“私禄”等。③从考查命题意图看,试题侧重考查理解性的记忆。这里所说“理解性的记忆”,有两层内涵。一是在记忆之前或过程中始终伴随着理解。没有理解的记忆,很可能是无效的记忆。譬如说“姻亲”,学生阅读时,或许觉得其中没有理解难度。但是没有难度的理解只是一种表象而已。因为他们以今解古,没有什么血亲和姻亲的区别意识,甚或还认为“姻亲”高于“血亲”。于是就有了基于這种错误理解的记忆,于是就有了对“姻亲,指由于婚姻关系结成的亲戚,它与血亲有同有异,只是血亲中的一部分”的认可,于是就错过了正确选择的机会。二是,要有对具体文本的理解。文本的语境能唤醒我们的记忆,便于我们准确判断。

二、重课本以求日积月累。应对文化常识题,借助教辅集中记忆或许有一定的意义。但是千万不要高估这个意义。因为文化常识词语众多,个体之间缺乏必要的逻辑联系。庞杂零星的记忆对象,即使一时记住了,但是很快就会遗忘。即便反复记忆,效果也未必多么理想。所以我们要注重平时阅读与积累。在复读复背教材文本时,注意突出文化常识的发现、理解和记忆,感受伴随着文化常识词语的真理解和深理解而出现的文本细读的乐趣。考生在备考文化常识解说题时,一定不要狭隘,一定不要误以为是考死记硬背。当今高考早已不是以知识立意,而是由能力立意逐步过渡到以素养立意了。文化常识解说题,意在导引考生从文化常识解说切入文本,以求感受文言文丰富的文化内涵。假如我们阅读文言文能感受其中丰富的文化内涵,那么我们面对所谓的常识解说也就不需要依靠“强记强识”也能成功作答试题。否则即便记忆很多,答题也未必能百发百中。这里举引几个文段解读的示例,以求给考生积极的启发。

齐宣王见颜斶曰:“斶前。”斶亦曰:“王前。”

结果两人都不肯“前”:齐王自认为君贵民轻,颜斶应该“前”;但是颜斶认为民贵君轻,君应该“前”,更何况君“前”意味着他礼贤下士,而民“前”则意味着趋炎附势呢?

当然,两人维持原有的空间距离,还有更为深刻的原因,那就是齐王是“入世”派,而颜斶则是只愿返璞归真、隐居山林的“出世”派。在心灵层面保持对齐王世俗的距离感,是颜斶不“前”的深层原因。

心灵距离的缩短,往往表现在空间距离的变化上。这里请看《荆轲刺秦王》中的“前”及其同义词“进”的妙用。

太子丹不同意取樊将军的首级为信物,荆轲并没有被其言左右,而是单独找到樊将军。先是揭开“伤疤”,让樊将军痛得“仰天太息流涕”。继而诱之以利,欲为其报仇雪恨。于是“樊将军乃前曰”,此处的“前”是樊将军主动靠近荆轲,缩短彼此之间的空间距离,以表现出自己心灵对荆轲的回应和亲近,表现出樊将军对荆轲欲言的关切和兴趣。荆轲见此情此景,于是和盘托出自己刺杀秦王的目的——杀了秦王,则“将军之仇报,而燕国见陵之耻除矣”。听到这样的安排,樊将军“偏袒扼腕 ”,内心激荡,不能自已,于是再“进”(同“前”,可避词语的字面重复)说,二人的空间距离再次被缩短,随之心灵相会,合二为一,樊将军不再只是樊将军,荆轲也不再只是荆轲,而是两个生命被整合在一个生命之中,旋即被幻化为刺杀秦王的尖锐利器,其标志便是樊将军自刎。

三、广视野以求事半功倍。文言文里有文化常识,古代诗歌里何尝没有?

阅读下面这首宋诗,完成14~15题。(2017年全国Ⅰ卷)

礼部贡院阅进士就试

欧阳修

紫案焚香暖吹轻,广庭清晓席群英。无哗战士衔枚勇,下笔春蚕食叶声。

乡里献贤先德行,朝廷列爵待公卿。自惭衰病心神耗,赖有群公鉴裁精。

14.下列对这首诗的赏析,不恰当的两项是(5分)

A.诗的第一句写出了考场肃穆而怡人的环境,衬托出作者的喜悦心情。

B.第三句重点在表现考生奋勇争先、一往无前,所以把他们比作战士。

C.参加礼部考试的考生都由各地选送而来,道德品行是选送的首要依据。

D.朝廷对考生寄予了殷切的期望,希望他们能够成长为国家的栋梁之才。

E.作者承认自己体弱多病的事实,表示选材工作要依靠其他考官来完成。

15.本诗的第四句“下笔春蚕食叶声”广受后世称道,请赏析这一句的精妙之处。(6分)

【解析】这首诗歌涉及文化常识很多,诸如“紫案”“焚香”“广庭”“衔枚”“乡里献贤”“朝廷列爵”“公卿”“自惭衰病心神耗”“群公”“鉴裁”等都是文化色彩浓郁的词语或句子。第14题五个选项,依次考查考生对第一句、第三句、第五句、第六句、第七、八句的赏析。“无哗战士衔枚勇”是由眼前考生的状态和考场的氛围,联想到“衔枚”而行的战士。理解的难点在于“衔枚”这一文化常识,古代军旅、田役时,令战士口中横衔状如短筷的“枚”,以禁喧哗。该诗句借此表现庄严肃穆的氛围。可见B项理解有误,赏析不当。至于E项则过于拘泥于“自惭衰病心神耗”的字面意义,没有看出诗人的敬业和以此对手下官员要以高度责任感完成人才选拔的勖勉之情,所以说是错误的。其实,这里考查的也是文化常识,即谦称——特殊的谦称(犹如说自己“黔驴技穷”)。第15题考查对第四句的理解和赏析。“无哗战士衔枚勇,下笔春蚕食叶声”这一联对仗工稳,上句写静,下句写动,是以响衬静。“春蚕食叶声”是比喻说法,其本体是考生的书写之声。所以这15题的答案可以概括为:①用春蚕食叶描摹考场内落笔纸上的声响,生动贴切;②以类似于“春蚕食叶声”的“响”反衬考场的肃静,则更见意境的深邃;③紧承首句,进一步抒发自己充满希望的喜悦之情,为其后诗句的议论张本。

(编辑:李跃)endprint