场景理论视角下的城市创意社区发展研究

2017-12-14吴云梦汝

陈 波,吴云梦汝

(武汉大学国家文化发展研究院,湖北 武汉 430072)

场景理论视角下的城市创意社区发展研究

陈 波,吴云梦汝

(武汉大学国家文化发展研究院,湖北 武汉 430072)

在创意经济时代,“创意社区”的发展有助于城市文化发展,城市社会性创意的加强,为城市发展提供新动力。在工业化社会发展背景下,文化创意产业园区、创意产业集聚区作为我国文化创意产业的空间载体,其“同质化”、“空心化”问题在以经济为主导的城市发展中越来越明显,文化创意在现有园区发展中体现不足。在后工业城市的转型更新过程中,创意园区的转型升级和“创意社区”的构建对激发文化创意产业和城市复兴有积极推动作用。通过场景理论的维度体系和分析框架,对我国城市创意社区进行维度分析和场景设计,有助于为我国城市创意社区未来建设提供新的发展模式与发展思路。

场景理论;创意社区;创意园区;创意街区;城市发展;维度分析;场景设计

随着我国文化创意产业的迅速发展,文化创意产业园区作为创意产业空间集聚与发展的载体在城市中也纷纷涌现,这不仅是社会经济形态与城市空间结构变迁的直接体现,也是城市空间形象与功能重塑的重要动力来源。但是,随着后工业社会的转型,创意园区的现有功能与形态须转型更新。在后工业城市的发展背景中,创意社区的构建是提升城市文化软实力和促进城市文化演化发展的有效路径。以场景理论的核心观点对城市创意社区进行场景分析和维度设计,有助于为我国城市创意社区未来的建设发展提供理论支撑。

一、创意社区的发展现状和存在问题

(一)创意社区的发展现状

20世纪90年代以来,创意产业在国际各大都市中迅速发展,成为各国经济新的增长点和竞争力,促进了城市的品牌建设,推动着城市各方面的积极发展。在文化创意产业的实践发展和理论研究中,厉无畏提出 “创意产业集聚区是一个具备一定规模的特定区域,有较为完善的公共设施、社会网络和管理系统,以密集的创造性智力劳动为主,与国际信息、科技、市场接轨的具有充分活力和现代化的开放社区。”然而,我国目前大部分创意产业集聚区都是较为封闭的创意园区,是在“工业园区”等产业发展背景下演化而来的,创意园区大部分有较完整的生产链,但生产与生活脱离,大多数“创意园区”只是创意人士的工作场地及创意企业的集聚地[1]。其内外部都缺乏创意环境和以文化创意为主的空间氛围,各主体无法实现有效互动。

(二)我国创意园区的主要问题

我国大城市文化创意产业园区已经从规模化快速发展进入提升质量阶段,但是现阶段园区存在的一些问题也亟待思考,例如:园区之间缺少必要的分工与合作,相互分离而自成体系;园区由于租金或者环境问题难以吸引创意阶层,造成企业和艺术家工作室等入住率低,创意园区缺乏有实质性参与的创意主体,比如,园区空置率高,造成文化产业园区空心化;园区建设模式无特色,缺乏对文化创意氛围的营造;文化创意产业园区内部空间商业化现象严重,不能为文化创意活动提供有创意氛围的空间和场所;园区封闭,与周边街区、社区的互动性不够,没有考虑与城市空间风貌的关联性。创意产业园区发展的产业缺乏产业特色,专业化服务水平不高;园区产业功能定位不清晰,同质化现象明显,导致创意园区的发展趋于同质化。大多数创意产业园区的开发主体主要为国有企业和集团、品牌化的园区开发运营商,但各主体之间缺乏联动发展的能力,使得园区未能发挥其作为城市创意空间载体的功能作用。

(三)创意社区的转型与升级

创意社区的概念最早是因西方国家以社区为基础的区域复兴而提出,例如,日本的造町运动、英国“市民振兴”计划,美国社区再造等。近代以来城市改造运动开始强调人文主义精神和城市建设中的文脉传承。后来,为解决城市大规模扩张带来的一系列环境污染、交通拥挤、邻里陌生等问题,各城市开始进行公共空间再造运动。现今,社区更新开始考虑物质与非物质空间因素特点,并且更关注人们的日常生活。澳大利亚的凯文·格罗夫都市村庄(KGUV)是全球第一个以“创意社区”理念规划和建设的社区。该社区以传统邻里为特征、围绕昆士兰创意产业园区形成创意社区,集商业、住宅、教育、研究、休闲娱乐等功能为一体,与相邻的昆士兰理工大学,形成了园区、校区、社区“三区”联动的创意社区格局。

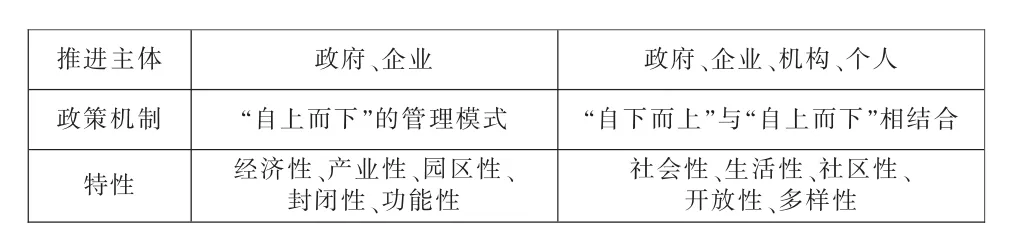

创意社区是由社区居民、创意阶层、产业部门共同构成的活态群落,以创意为核心驱动要素,以自然、人文和产业生态的和谐发展为发展宗旨[2]。在创意经济快速发展的时代,文化创意产业和产业园区一直扮演着推动城市文化发展和经济发展的重要角色。创意社区相较于创意园区强调的是区域内的生活性、社区性、开放性、多样性,是一个集中了设计工作室、博物馆、画廊、企业、研究机构、公共文化机构等在内的空间集聚区,它不同于创意产业园区,其更强调其自身在城市发展中的社会功能和社会意义。

表1 创意园区和创意社区的对比

推进主体 政府、企业 政府、企业、机构、个人政策机制 “自上而下”的管理模式 “自下而上”与“自上而下”相结合特性 经济性、产业性、园区性、封闭性、功能性社会性、生活性、社区性、开放性、多样性

从创意产业集聚形成的创意产业区来看,同一产业区内部企业的背景和类型具有较高的相似性,造成了其文化的单一性、创新的局限性。因此,将创意产业区融于社区发展,融入城市以创新创意为原动力的内生性发展中,可以促进社会发展,给社区注入新活力。台湾的“社区营造”就是通过“参与式”设计和“社区参与”,兼顾了经济效率、文化生成、生态平衡和民众参与,推动城市更新与社区重塑[3]。通过鼓励大众的创造性参与可以激发企业员工的创造活力,改造社区居民的价值观,重新建立社区价值与社区意识。借鉴“社区营造”的发展理念,“创意社区”不该是封闭式的区域,而应该是城市中开放的公共空间,是城市共享的创意空间。创意社区在发展创意产业的过程中,在关注经济和市场导向的同时,更应该注重人文导向,注重创意氛围的营造和创新精神的培养,注重创意企业、创意人才的参与以及社区居民和城市居民的情感认同。

二、场景理论的内涵及其对城市创意社区发展的影响

(一)场景理论的内涵

场景理论是芝加哥大学终身教授Terry Nichols Clark领衔的研究团队提出的城市研究新范式。场景理论中“场景”一词来自于英文“scene”的翻译,研究团队通过对一些国际大都市的研究发现,都市娱乐休闲设施和各种市民组织的不同组合,会形成不同的都市“场景”,从而形成特定的文化价值取向,这种文化价值取向吸引着不同的群体前来进行文化实践,从而促进区域经济社会的发展[4]。随着工业社会的来临,传统制造业被文化创意、休闲娱乐、高新技术等新兴产业和现代服务业取代,城市形态逐渐由生产型向消费型转变。在后工业城市发展中,传统的以土地、劳动和资本为主的经济模式逐渐升级为文化经济和创意经济为主导的经济发展模式。场景理论在此背景下应运而生,它是以文化实践和消费实践为主要表现形式的城市发展动力研究理论,其推动着后工业城市的转型更新。

传统的城市发展模式强调土地、劳动力、资本等传统生产力对区域经济的影响。“人力资本模式”强调在知识经济时代,优秀人才对于城市科技创新和经济发展的重要推动作用,但对于如何吸引人才并没有得到解决。“城市场景模式”是将传统模式与人力资本模式相结合,强调都市设施组合之后所呈现的价值观与创意群体所崇尚的价值观一致,进而为区域社会经济的发展提供人才的动力支持[5]。“场景”是存在于一定区域的、与文化有关的活动、组织、机构等的总称,它同时也可以给人带来愉悦的内心感受。“场景”是从地理空间区域概念转变成为具有社会学和公共政策学视野的综合性概念,并与后工业社会的发展紧密联系在一起[5]。事实上,在后工业城市中,场景的构成是 “生活娱乐设施”(Urban Amenities)的组合。

这些组合不仅蕴含了功能,也传递着文化和价值观。文化、价值观蕴含在城市生活娱乐设施的构成和分布中,并形成具有符号意义的信息传递给不同的人群。场景理论不仅提供了从都市生活娱乐设施中所蕴含的文化价值取向来考察城市发展的视角,更重要的是构建了一个衡量场景文化价值观的分析框架。场景理论的主观认识体系包括文化价值观的三个主维度和十五个次维度。根据场景的十五个维度,可以考察一个城市文化娱乐设施或者一个区域的文化价值取向,比如博物馆的公共教育性、咖啡馆的文化休闲性等。

表2 场景文化价值观维度体系

(二)场景理论对于创意社区发展的作用

20世纪90年代以来,西方发达国家的区域经历了由劳动力密集产业向知识信息密集型产业的转变过程。具有高尚艺术品位和有活力的高品质社区在城市中渐渐出现。文化产业在这些社区中和区域发展中的重要性也越来越明显,这一时期的国外学者就逐渐开始从社会学和公共政策的角度来研究文化对区域发展的重要性,并积极探索都市的文化活动、便利设施与城市区域发展之间的关系。创意社区内的各设施、空间功能、文化氛围、创意活动也是吸引创意阶层的重要要素。

场景理论主要是研究城市场景的功能及其对城市发展的作用。在后工业社会中,个体在城市空间中对文化价值观的诉求越来越高。而特定的区域文化与价值观常常体现在建筑、民俗、社区和群体活动中,这些要素因个体的不同需求组合形成了具有不同功能和种类的生活娱乐设施,也就是“场景”。这些区域场景不仅为个体提供了空间层面的文化消费实践的真实体验,也为人们的文化价值观提供了精神层面的深层次情感体验。场景理论与“社区”的概念的共同之处都是既强调了人们生活空间的物质性,也强调了社会性;不仅体现在人们居住的一定地域范围内,也体现了他们共同拥有的文化价值。

(三)场景理论与创意社区发展研究的适应性关系

一些学者认为“场景”是非物质的、以文化形式表现的要素,对于后工业社会发展有重要作用,并与一定阶层、种族、性别等社会身份相适应,体现了一定价值观的文化设施集群[6]。在“场景”的研究中,其强调社会成员共同的生活环境和消费理念对人们的价值观和生活方式的深刻影响,使得区域发展研究从经济因素分析转变到对文化消费及生活方式的研究,探索和建立以价值观为核心,以文化为动力的主要特征,形成社区生活环境与创造性群体有机联系的后工业社会区域发展模式。创意社区的发展强调以文化和创意为战略支点,以“文化”为社区发展的基本支撑和主导要素,其内部的居民、社区、产业、公共机构等具有紧密的文化互动和文化合作纽带,内部环境具有丰厚的文化元素,拥有社区鲜明的文化导向性和文化资本。这些特点都体现出创意社会对于后工业城市发展具有文化上的推动意义。

张京祥、邓化媛曾指出,进入消费社会后,城市空间逐渐萎缩,传统的公众场所渐渐被消费场所代替[7]。例如,20世纪60年代的纽约SOHO区、伦敦国王十字街区等都是历史衰败区复兴的成功案例。如今,这些区域都成为了现代文化消费空间的知名地。90年代以来,消费文化在全球化进程中不断蔓延,文化导向的城市复兴越来越被重视,强调文化对社会和经济的影响,文化政策和城市复兴已越来越多地相互交织在一起。在后工业城市发展中,通过“文化转向”方式重塑城市形象,可以激活城市活力和振兴城市文化经济。2005年,英国文化部、媒体和体育部发布了《文化为复兴中心》的政策声明,提出了三个文化导向的复兴战略:文化符号和标志性建筑、场所营造以及城市认同及社区联合[8]。场景理论对文化消费实践与社会转型发展的探讨与城市创意社区研究理念非常相似。城市创意社区的研究致力于以“文化”为核心来探究城市的未来发展。场景理论和城市创意社区的研究都是基于文化消费的角度来寻求城市与社会的转型发展以及文化导向下的城市空间重塑。特里·克拉克在对文化与城市更新的论述中提出,文化作为一种传导性举措,可以借助文化场景的塑造来刺激文化消费。通过“场景”的构建可以引导人们感受文化的适应性和人文特性,从而推动城市发展[9]。

我国目前的创意园区向创意社区的转型更新与场景理论的内在逻辑相当契合。现今的创意园区是创意经济的构成主体,其主要功能是促进文化经济增长,从而推动区域和城市的经济转型和发展方式的转变。但随着城市、社会和文化的进一步发展,创意园区的转型升级也需以文化为核心,以创意为驱动力去发展规划。黄鹤指出,从20世纪70年代强调文化对于城市经济和环境重建的作用,逐步演变到20世纪 90年代以来侧重于文化和经济社会综合发展,文化被定义为整体生活方式,文化规划是城市和社区发展中对文化资源战略性及整体性的运用,在关注文化产品经济价值的同时也关注文化的政治和社会效益[10]。在这种转变的形势下,创意社区对社会功能的凸显也成为城市文化创意发展的题中之义和内在升级演化要求。这种模式下的创意文化和创意城市不仅仅是创意经济的繁荣,更是将创意融入到社会之中的“社会性创意”和广泛主体参与的创意社会土壤,通过创意文化和创意单元推动城市和区域进一步的转型构建。

三、场景理论与创意社区发展研究的关联分析

(一)关注社会主体文化参与的重要性

在后工业时代,城市以消费为中心,高素质的人力资本驱动着城市发展。Richard Florida在《创意阶层的崛起》一书中指出,创意阶层是城市发展的重要动力,而城市能吸引创意阶层的通常是多元化、包容性强、邻里关系和睦的都市氛围[11]。当创意阶层、公众都能无制约地进入和参与到城市和社区时,城市文化空间才能由内而外的持续发展。因此,关注公众以及创意阶层的文化参与是城市公共政策需要关注的重点。场景理论聚焦城市增长发展的文化动力,对市民的文化参与、消费和娱乐等对城市发展的影响尤为关注。其关注视角有别于传统的城市发展模式,而是从生产和就业的角度转向文化消费的角度来衡量城市发展,关注大众的文化消费时间对城市形态演变的影响。

我国的创意产业大多集聚在产业园区、博物馆、工业遗址等地,这些空间远离大众的日常生活,较为封闭。厉无畏、王慧敏也指出,目前我国创意园区需要加大开放性的形式和需求与城市互动互融的发展路径[12]。创意社区的开放式发展离不开创意主体的介入,而创意阶层在开放、复杂的环境下更能产生创意,通过与环境和其他人群的相互作用,形成可持续发展的创意网络。因此,创意社区的发展必须打破原有创意园区的边界与围墙,积极促使公众和创意阶层的参与,建设开放式、自发形成的创意空间,构建具有互动机制的文化创意生态圈。通过对场景理论的研究,可以寻求如何利用城市场景模式吸引更多的创意阶层和公众参与到创意社区的发展中,加强创意社区内的文化空间内生动力。

(二)以全局性视角审视城市创意社区发展

场景理论是从整体的视角来考虑如何建设都市设施。城市的便利设施的不同组合构成了不同价值取向的城市“场景”。比如,博物馆、美术馆、咖啡馆等是具有不同功能的文化设施,代表着不同的社会文化意义。但是当这些单体的文化设施以不同的方式组合之后,又会产生不一样的文化价值,这就是“场景”的意义。这些不同城市设施组合形成的特定场景,因其拥有的不同文化价值取向吸引着不同的群体前来生活、工作和娱乐,从而驱动着区域的文化经济发展。因此,场景理论是一个从全局性视角来协调城市建设与发展的概念。

创意社区作为城市的创意单元是由不同要素共同构成的一个整体空间,强调整体空间的文化多样性和功能的复合性。其内部的创意阶层、文化机构、政府部门、文化创意活动、公共文化空间等要素只有在其中通过不同的事件和活动互动、交织联系,才能形成多元的文化价值。从全局和整体的视角考察创意社区的未来发展才能使其内部各类设施或者各文化创意活动生态发展,单独考量创意社区内的任何一个要素都会无法推进创意社区的演进升级,也不符合创意社区未来的发展形态。

(三)以数据库建设打破创意社区“空心化”、“同质化”发展问题

在我国目前创意社区的建设发展中,许多本地政策仍是通过资金扶持、减免税收、调整区域内部的整体规划来发展创意社区,仅注重园区的物质属性和硬件设施发展条件,忽略了创意社区的参与主体、主体和主体、主体和环境之间的互动关系。

在场景理论的分析框架中,通过场景维度的设定、赋值计算、构建区域便利设施的信息数据库来营造创意社区内部的独特文化氛围,可为城市政策的决策者提供更为有针对性的政策制定依据,从而提高创意社区内各主体的创造性和自我表达。由于我国创意园区长期以来“自上而下”的管理方式和以公共文化政策为主导的发展方式,园区缺乏创意主体的参与和融入,加之园区内产业布局不合理,导致各创意园区出现“空心化”、“同质化”的问题。一方面,园区内具有文化底蕴和创意特质的主体的进驻率较低,周边居民对于本地文化的参与度不高,需要政府在创意社区的建设中通过更为有效的政策来鼓励各主体的参与;另一方面,由于创意社区的关键特质是地方特色文化参与,其充分强调创意空间的内生性可持续发展机制,这也需要政府制定更为有针对性的政策评估方法。运用场景理论的研究方法,建设创意社区的文化数据库,根据创意社区的现实发展状况,构建能激发创意社区文化内生动力和具有社区化的创意空间发展模式,打破传统创意园区的“空心化”、“同质化”发展的瓶颈问题。

(四)以场景理论分析框架构建城市创意社区转型更新的发展路径

根据场景理论解决城市创意社区空心化、格式化问题的发展思路,设定场景维度,赋值计算,构建创意社区内部各设施、企业等信息数据库。目前,我国对于创意园区有很多扶持政策,但大多没有针对性。比如园区所处的区域文化、周边环境和人群的多样性。场景理论的主观价值体系设定的三个主要维度分别是真实性、戏剧性和合法性,三个不同维度下又分别设置了五个次要维度。根据这三个主要维度和十五个次要维度构成了一个城市场景的分析框架,通过维度分析计算可以得出不同场景的价值取向。在研究城市创意社区过程中,其空间内部所涉及的各类文化设施、机构、人群以及各要素之间的联系都可以通过场景理论的维度衡量,得出不同文化设施组合后对创意社区所产生的内外部空间效益以及对人群的影响。根据对不同维度的赋值、计算,来考察创意社区内的有机多样性,场景设计的目的就在于挖掘创意社区内设施组合所蕴含的价值取向,从而可以更好的营造更符合城市发展的社区文化氛围,激发社会群体和创意群体创造力。

四、基于场景理论的城市创意社区发展模式

(一)城市创意社区的衡量维度及场景设计

目前,我国创意社区的发展阶段还处在探索阶段,其未来发展需要在现存的创意园区、文化产业集聚区、创意街区等形态的基础上,转换和更新发展思路,构建更能体现创意社区本质和能推动城市发展的理论框架。创意社区的场景设计首先应该对创意社区空间划分维度进行考察。场景理论的研究体系是由三个主要维度和十五个次要维度组成的分析文化价值的衡量表,是将文化场景进行量化和进行场景设计的主要依据。在城市社区的研究中,三个主要维度的设定是对创意社区未来发展的趋势提供整体性的解释分析框架[13]。想要解决目前我国创意园区“空心化”、“同质化”的主要问题,需要在三个主要维度的基础之上,根据每个主要维度的特性,设定次要维度,构建一个更为全面的分析框架。

创意社区是创意人士及城市居民进行创意活动和文化生活的物理空间和环境载体,其内部一般包括创意企业、科研机构、金融机构等基础设施,也包括展览馆、咖啡馆等文化娱乐公共设施,还包括内部的公共休闲娱乐空间及自然景观空间。一个创意社区内的物质空间是否足够完善,除了考察其内部空间各种设施的配置情况,还需要考察创意阶层和当地居民使用该空间的效率。根据场景理论的研究体系,结合城市创意社区存在的现实问题,可以给城市创意社区设定三个主要维度,分别是公共场域空间、创意生态空间和公共服务空间。公共场域空间主要是提供创意活动的实体空间,其中包括基础设施、文化娱乐设施等。创意生态空间是以创意主体为核心的创意生态网络,主要包括文化创意活动、设计展览等互动项目。公共服务空间主要是指保证创意社区能良好发展的体制制度和机制设计。

(二)城市创意社区的场景维度分析框架

1.公共场域空间。在创意社区里面,人们进行文化交流、创意互动所依托的物质实践空间一般包括基础设施及其配套,如,办公空间、生产空间(创意和生产)、健身房、咖啡厅等;也包括一些文化设施如电影院、博物馆、美术馆、画廊等;另外,还包括各个设施之间的公共空间、社区内部的自然景观等休闲娱乐空间。一个创意社区的物理空间是否发展良好,除了需要对其基本功能进行考察以外,还需要考察空间内各个设施的建设程度以及各个设施之间的联系性及其使用效率、社区内的人群利用各个设施的偏好。因此,将创意社区的物理空间衡量设定为五个维度:文化设施、创意场所、空间结构、人群类型、文化体验。创意社区是创意人才高度集聚的区域,具有便捷、舒适、人性化的空间格局是创意社区的基本要求,因此,创意社区应该是具有生产、消费、生活、文化体验交流等多功能的综合性公共空间。

2.创意生态空间。创意生态空间是指依托物理空间而进行的各类文化创意活动以及其开放的动态环境,从而形成都市居民、创意人群、创意产品共同构筑的具有流动性的创意生态网络。在创意社区内的文化创意活动除了一些特定的、有组织有计划的活动之外,还包括社区内创意阶层自组织的一些文化创意、休闲娱乐活动、例如创意市集、设计展览、创客工作坊等,这些文化创意活动更能反映创意社区内的文化创意氛围以及各人群对创意社区的参与度、偏好等。文化创意的参与度、互动性能反映一个社区的创意活力度、开放度以及多样性,通过衡量创意社区文化创意活动和参与人群来考察创意社区的发展水平[14]。创意社区作为城市空间和形态改变的子单元,其美学上的文化艺术特质也使其更吸引大众参与以及城市居民对本地文化的认同感,更为重要的是吸引了更多的创意人才和企业。因此,创意生态空间的次维度可以设定为创意活动、创意情境、开放程度、空间多样性、空间外部性。

3.公共服务空间。创意社区除了自然集聚生成的模式外,也有政府和公共机构介入的引导式构建模式。创意社区的形成发展离不开良好的公共文化服务、健全的社区文化体系。通过营造 “创意磁场”来吸引创意人才、城市内外的消费者、城市管理者,可以构建多样化社会网络,促进创意转化,实现各类创意要素的交流和交融[15]。国内外学者在研究创意磁场的 NIP(network、interactivity、policy)架构中,强调了社会网络、文化体验和公共政策,同时还有三大主体:创意者、消费者、管理者共同作用对于区域的创新路径和新模式构建的发展,完善的公共文化服务资源保障制度机制设计等都是创意社区能够可持续发展的有力保障。在创意社区文化规划设计过程中,离不开公共服务和公共政策机制的支持。另外,一些非营利性的文化机构、研究机构等社会力量的参与,不仅可以弥补财政补给的不足,也可以丰富社区的文化氛围,增强群体的文化认同感。人才队伍的建设、法律法规的完善程度以及绩效评价机制都影响着创意社区的发展水平。因此,公共服务空间的次维度可以设定为政策支持、人才环境、文化氛围、公众参与、教育体制。

表3 创意社区的三个主维度和十五个次维度

(三)场景的衡量维度对城市创意社区未来发展的作用及影响

场景理论是关于城市发展的理论,核心理念是都市生活娱乐设施中所蕴涵的文化和价值观对于城市发展的推动作用。“场景”的重要社会意义在于它不仅是传统的工作和居住场所,而且是一个能够彰显一定价值观的新社会消费的场所。创意社区作为后工业社会发展到一定阶段的城市创新单元,其建设发展也推动着城市的转型更新。运用场景理论考察创意社区内部的文化、娱乐设施、创意活动及创意氛围,通过全局性的视角,运用维度分析并设计研究框架,通过赋值计算的分析思路和定量研究方法,对我国创意社区的发展研究具有极强的借鉴意义。根据场景理论的研究方法,结合我国创意社区的发展现状,本文设定了三个主维度和十五个次维度组成的城市创意社区分析框架。此分析框架的设定对我国城市创意社区的发展具有以下作用与影响:第一,注重创意主体和社会主体的文化参与,注重文化导向下的创意社区内生动力发展,为政策制定提供更为有效的理论指导依据。第二,以全局性的视角对创意社区内的各类文化设施、创意空间进行优化重组,以便更好的服务于创意阶层与社会公众,让各主体间形成有效互动机制。第三,构建包括三个主要维度(公共场域空间、创意生态空间和公共服务空间)和十五个次要维度的创意社区研究体系,形成具有解释力的城市创意社区分析框架,使创意社区能融合社区、居民、产业、服务等城市组织单元,从而发展成为具有多样性和创新性的异质城市公共文化空间。第四,根据维度框架可以对城市创意社区进行数据库建设,为创意社区未来的发展研究构建更完善的指标体系。

[1]胡沂佳.从“创意园区”到“创意社区”:山水杭州的创意之道[J].时代建筑,2010,(6):68-70.

[2]万春林,王岑涅.创意社区视域下的旧城有机更新发展探讨[J].经营管理者,2016,(18):346.

[3]余政龙,孔宪法,陈其楠.社造型文化产业蜕变现象之研究——以白荷陶坊为例[J].中华民国建筑学会建筑学报,2009,(6):81-100.

[4]吴军,特里·N.克拉克.场景理论与城市公共政策——芝加哥学派城市研究最新动态[J].社会科学战线,2014,(1):205-211.

[5]徐晓琳,赵铁,[美]特里·克拉克.场景理论:区域发展文化动力的探索及启示[J].国外社会科学,2012,(3):101-106.

[6]Terry Nichols Clark.The city as an Entertainment Machine[M].Amsterdam:Elsevier B.V,2004.103-106.

[7]张京祥,邓化媛.解读城市近现代风貌型消费空间的塑造——基于空间生产理论的分析视角[J].国际城市规划,2009,24(1):43-47.

[8]DorteSkot-Hansen,Casper Hvenegarrd Rasmuseen,Henrik Jochumsen.The role of public libraries in culture-led urban regeneration[J].New Library World,2013,114(1):7-19.

[9]Daniel Aaron Silver,Terry Nichols.Scenescapes:How Qualities of Place Shape Social Life[M].Chicago and London:The University of Chicago Press,2016.22.

[10]黄鹤.文化规划:基于文化资源的城市整体发展策略[M].北京:中国建筑工业出版社,2010.5.

[11][美]理查德·佛罗里达.创意阶层的崛起[M].司徒爱勤译.北京:中信出版社,2010.251.

[12]厉无畏,王慧敏.创意社群与创意产业的持续发展[J].社会科学,2009,(7):36-43.

[13]傅才武,候雪言.当代中国农村公共文化空间的解释维度与场景设计[J].艺术百家,2016,(6):38-43.

[14]龚建华,李永华.“良性互动”视野下的城市社区治理问题研究[J].深圳大学学报(人文社会科学版),2006,(2):149.

[15]王慧敏.创意城市的创新理念、模式与路径[J].社会科学,2010,(11):4-12.

On the Development of Urban Creative Communities from the Perspective of Scenario Theory

CHEN Bo,WU Yun-mengru

(Institute of National Cultural Development,Wuhan University,Wuhan,Hubei,430072)

In the era of creative economy,the development of “creative communities”contributes to the development of urban culture.More creative communities provide new impetus for urban development.In an industrialized society,as carriers of China’s cultural and creative industry,cultural and creative industry parks and creative industry convergent areas are faced with increasingly prominent problems of “homogenization” and“emptiness”in economy-oriented urban development.Cultural creativity is not sufficiently demonstrated in current parks.In the transition of post-industrial cities,the transformation and upgrading of creative parks and the construction of “creative communities”will actively boost cultural and creative industry and urban vitalization.Making Dimensional analysis and scenario-based design of China’s creative communities on the basis of the dimension system and analysis framework of scenario theory helps provide new models and ideas for the construction of China’s creative communities in urban areas.

scenario theory;creative community;creative parks;creative Blocks;urban development;dimensional analysis;scenario design

G 114

A

1000-260X(2017)06-0040-07

2017-10-02

陈波,武汉大学国家文化发展研究院教授,博士生导师,美国芝加哥大学访问学者,主要从事文化产业理论、公共文化政策研究;吴云梦汝,武汉大学国家文化发展研究院博士研究生,主要从事文化创意产业、城市公共文化空间研究。

【责任编辑:周琍】