QB50项目成功发射,航天国际合作再立典范

2017-12-08何慧东李炤坤张召才北京空间科技信息研究所

何慧东 李炤坤 张召才 (北京空间科技信息研究所)

QB50项目成功发射,航天国际合作再立典范

何慧东 李炤坤 张召才 (北京空间科技信息研究所)

QB50 Project Successfully Launched, and Become a Model for International Coorperation in Space

1 项目基本情况

QB50项目是欧盟2011年主导发起的国际合作项目,将对200~380km高度的地球大气低热层开展多点原位探测,系统原计划由约50颗立方体卫星组成星座,实际规划发射了2颗技术试验卫星和36颗科学探测卫星。QB50项目主要目标是促进进入空间能力发展、开展大气低热层科学探测、验证新型航天技术、实现广泛航天工程教育。

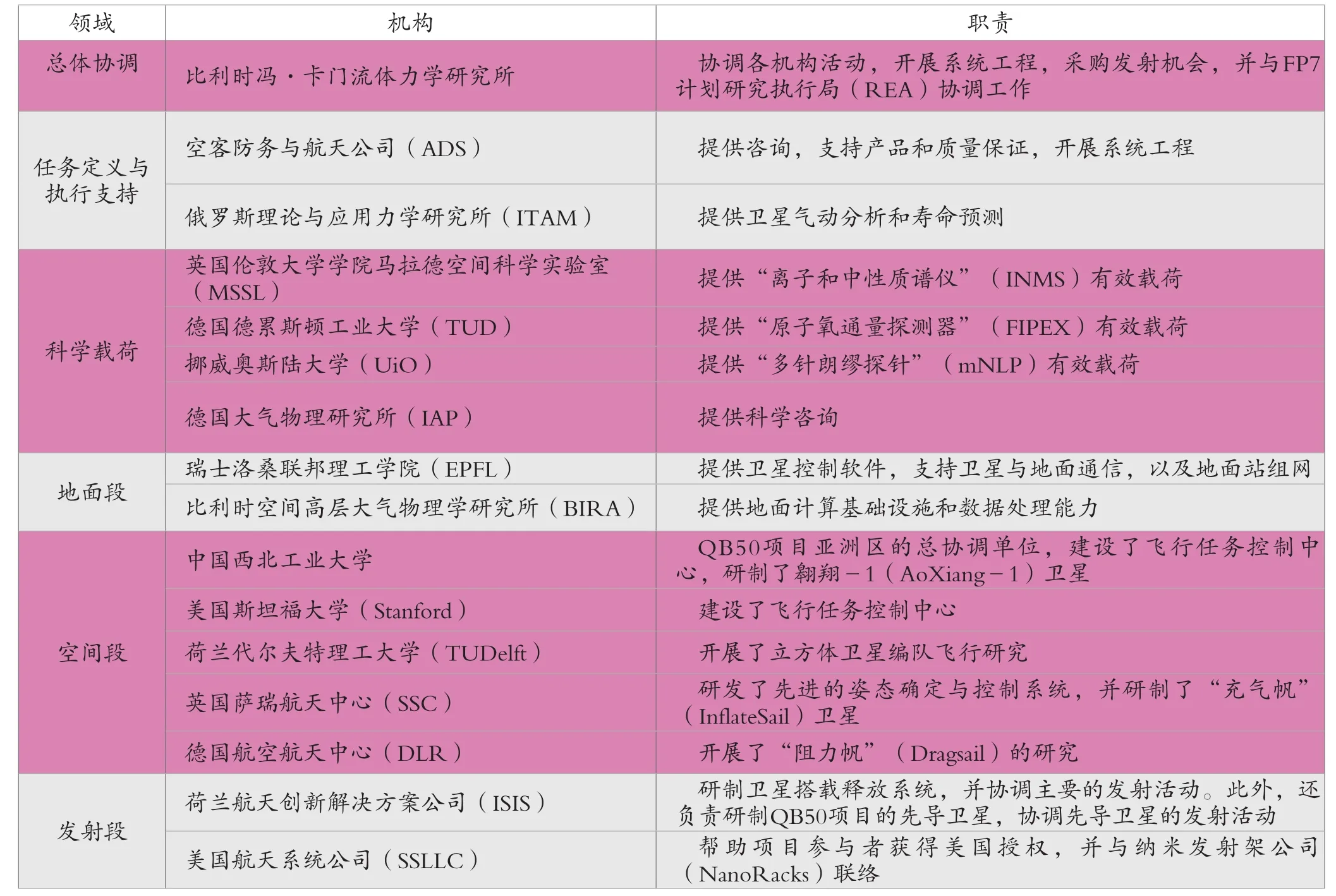

比利时冯·卡门流体力学研究所(VKI)负责QB50项目总体协调,国际15家机构合作开展了任务定义与实施保障、科学载荷、地面段、空间段、发射段等活动,来自23个国家的40余所大学、研究机构和公司参与卫星研制工作。QB50项目总成本1176万欧元,其中欧盟“第七研究和技术开发框架计划”(FP7)资助800万欧元。

QB50项目参与机构和职责

2 项目发射和卫星情况

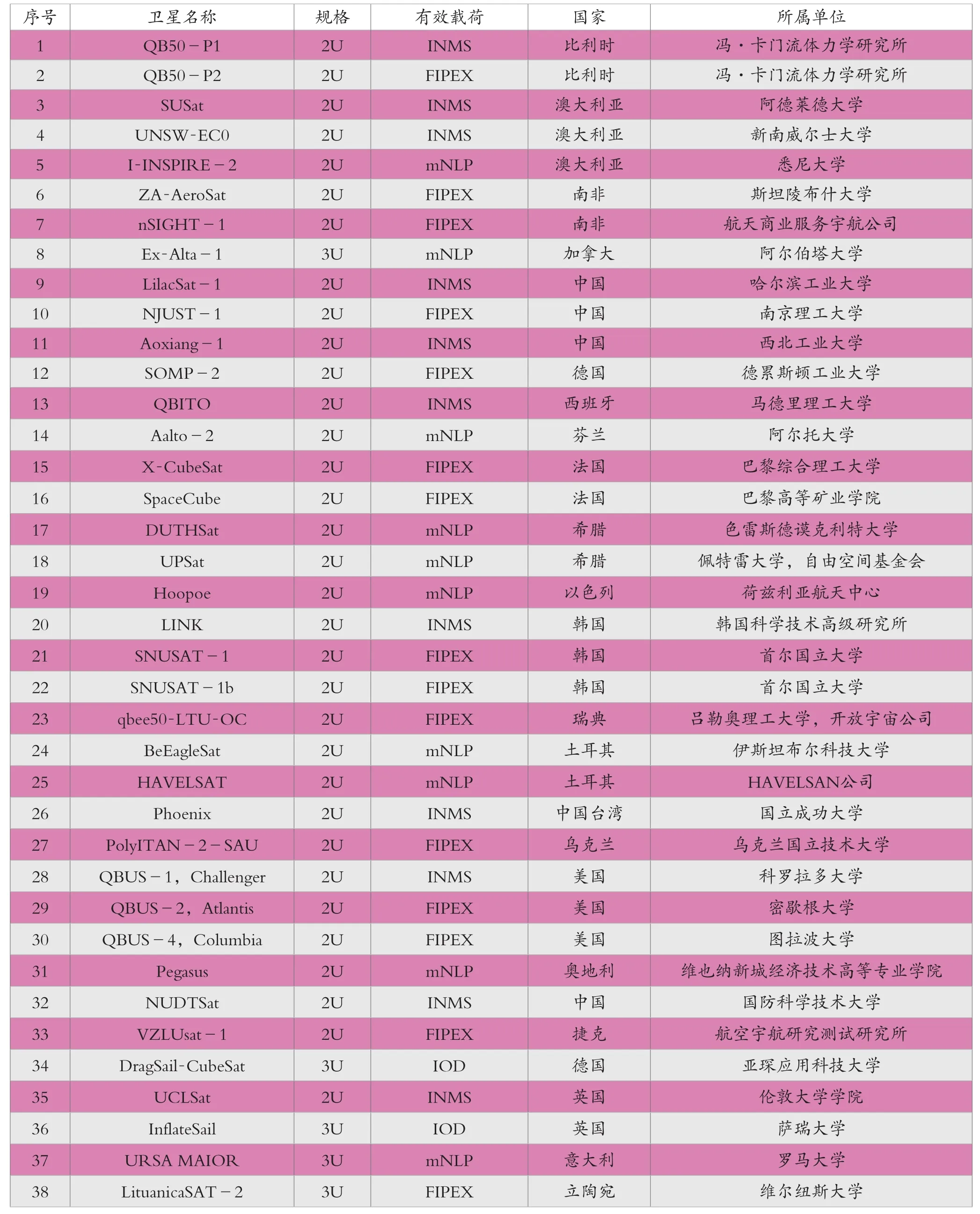

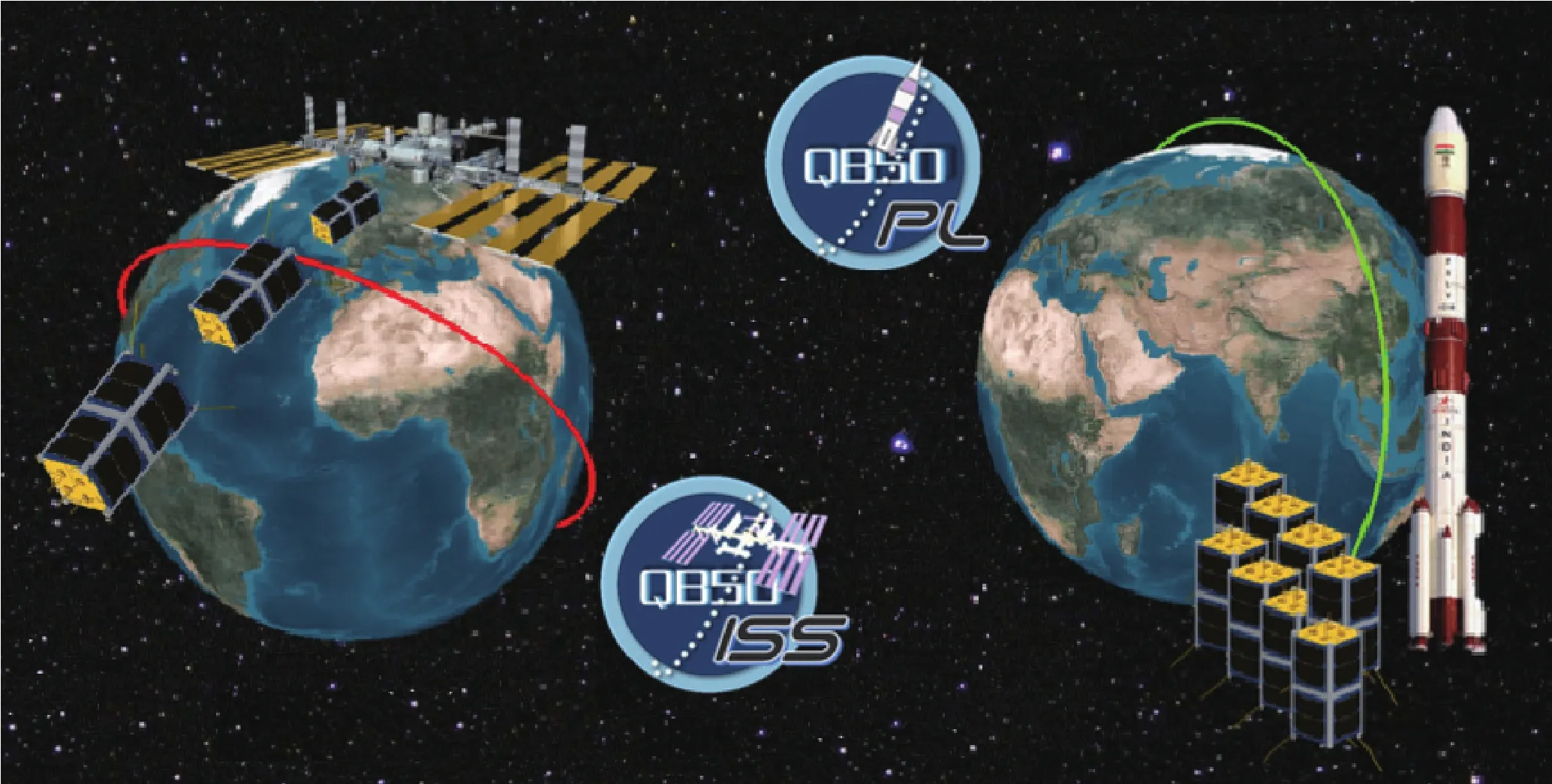

QB50项目发射计划一波三折,进度被迫推迟。项目最初计划使用旋风-4(Cyclone-4)运载火箭一次发射50颗卫星,受到克里米亚危机以及巴西方面资金和技术问题等多重因素的影响,旋风-4火箭发射计划最终取消。QB50项目团队与国际发射服务提供商广泛接触,历经多次部署方案变更,最终确定从“国际空间站”在轨释放和运载火箭搭载发射的分批次部署方案。2014年6月19日,利用“第聂伯”(Dnepr)火箭发射2颗QB50技术试验立方体卫星;2017年4月18日,进行首次QB50科学卫星发射,28颗QB50卫星搭乘“天鹅座”货运飞船进入“国际空间站”,并陆续释放入轨;2017年6月23日,进行第2次QB50科学卫星发射,8颗QB50卫星释放进入高505km、倾角97.1°的太阳同步轨道。

QB50项目发射的38颗卫星中,2颗开展项目先导试验,对项目可行性和有效载荷进行了验证;10颗携带“离子和中性质谱仪”,用于测量离子和中性粒子;14颗携带“原子氧通量探测器”,用于测量低热层氧原子和氧分子的分布;10颗携带“多针朗缪探针”,用于测量低热层等离子体的电子温度、密度等重要信息;2颗携带离轨装置,在轨演示“阻力帆”离轨技术。

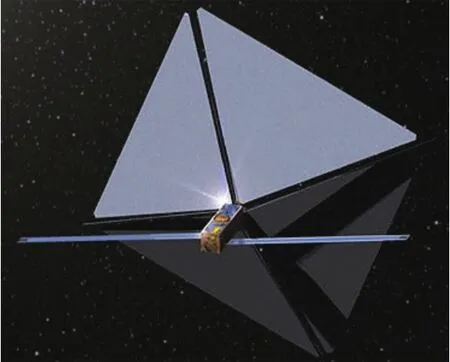

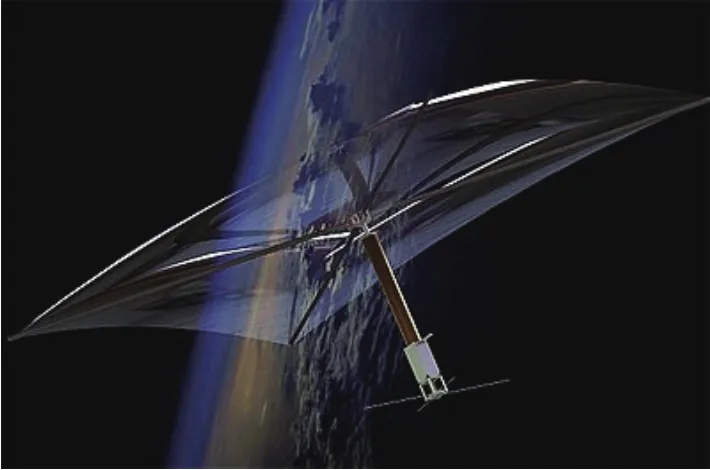

演示“阻力帆”离轨技术的QB50卫星分别是“阻力帆-立方体卫星”(DragSail-CubeSat)和“充气帆”(InflateSail)卫星。“阻力帆-立方体卫星”验证再入大气过程中的“阻力帆”离轨技术,并测试可展开薄膜太阳电池技术;“充气帆”卫星开展基于冷气发生器在轨充气刚化技术和“阻力帆”技术的离轨试验,测试该技术未来应用于低轨卫星加速离轨的可行性。

QB50有效载荷:“离子和中性质谱仪”(左)、“原子氧通量探测器”(中)、“多针朗缪探针”(右)

“阻力帆-立方体卫星”示意图

“充气帆”卫星示意图

3 任务分析

航天国际合作模式不断丰富,项目组织管理颇具特色

QB50项目打造了航天国际合作的新典范,在国际合作的模式、广度方面较其他国际合作航天项目均有所拓展。合作模式方面,采取一方主导、多方参与的机制,欧盟作为主导方负责提供部分经费支持,参与方分组分类,各司其职,分别完成任务定义与执行支持、科学载荷研发、卫星总装集成、科学数据处理等任务。合作广度方面,参与国家多,20余个国家参与了QB50项目;涵盖主体全,包括高校、科研机构与商业公司等。为避免广泛国际合作带来的协调不畅、进度拖延问题,QB50项目采用集中管理、分散实施的方式,构建了由1个抓总单位、15个合作领导单位和40余个卫星研制单位组成的三级组织架构,定期讨论,及时沟通,视实际情况适度调整执行方案,确保任务总体推进。

QB50项目卫星

测试中的印度极轨卫星运载火箭-XL

开辟空间科学应用新方向,打造大学工程教育新模式

微纳卫星作为低成本利用空间的重要手段,已经在空间科学研究、大学工程教育方面获得了广泛的应用。QB50项目通过模式创新,采用卫星研制全球多点并行、卫星部署多星集中发射的方式,一举开辟了微纳卫星空间科学应用的新方向,打造了微纳卫星大学工程教育的新模式。在空间科学方面,QB50项目实现了对地球大气低热层进行低成本、长时间、多点原位探测,获得的低热层数据能够进一步完善大气模型,具有重要的科学价值;在工程教育方面,QB50项目改变了以往微纳卫星工程教育项目小范围、浅合作的模式,面向全球大学招募合作伙伴,提供统一的标准载荷套件,在一致化框架下开展深度合作,实现了广泛航天工程教育的任务目标。

聚焦低成本发射技术,研制的释放装置已获成功应用

“一箭多星”、搭载发射、空间站释放等低成本进入空间技术的发展,是微纳卫星大规模应用的前提。从项目执行过程看,QB50项目既是低成本进入空间技术的“受益者”也是“贡献者”。一方面,QB50项目分别利用“国际空间站”在轨释放和“第聂伯”、“极轨卫星运载火箭”搭载发射的方式完成星座分批次部署,显著降低了项目发射成本。另一方面,QB50在立项之初即将低成本进入空间技术视作任务目标之一,成功研制了微纳卫星在轨释放装置,由荷兰航天创新解决方案公司研制的“四联装”(QuadPack)立方体卫星部署器与世界现役主流运载火箭的接口兼容,已多次在“一箭多星”发射中得到成功应用。2017年2月15日,印度“一箭104星”发射任务使用了25套“四联装”部署器,2017年6月执行的QB50项目发射任务也使用了“四联装”部署器。

充分考虑空间安全问题,演示验证卫星离轨技术

国际社会日益关注空间碎片减缓和空间安全问题,大型星座计划的提出、发射与在轨运行均会引发各界高度关注。欧盟在主导实施QB50项目时对此高度重视,预先充分分析论证,提前制定严格规范、采取实际操作措施,降低大量立方体卫星发射入轨导致的空间碰撞风险和空间碎片问题。QB50项目在任务初期就开展了专门的卫星编队飞行研究、卫星气动分析和轨道寿命计算,并紧密围绕探测大气低热层的任务需求,选择了较低的卫星运行轨道。按照发射部署方式不同,从“国际空间站”释放的QB50卫星寿命不到1年,运行在太阳同步轨道的QB50卫星寿命不到2年,有效避免卫星长期驻留空间轨道可能带来的空间安全隐患。此外,QB50项目还开展在轨演示验证,探索“阻力帆”离轨技术在未来低轨卫星上应用的潜在价值。

2017年6月23日,欧洲QB50项目8颗立方体卫星成功搭乘印度极轨卫星运载火箭-XL(PSLV-XL)进入太空,至此完成规划的第2批QB50立方体卫星的发射。此前,在2017年4月18日,28颗QB50立方体卫星搭乘美国宇宙神-5(Atlas-5)运载火箭发射升空,并由轨道-ATK公司的“天鹅座”(Cygnus)货运飞船运抵“国际空间站”(ISS),陆续利用立方体卫星部署装置释放入轨。QB50项目将开展迄今最大规模的地球大气低热层多点原位探测。

毛凌野/本文编辑