北京火车站接驳问题及对策

2017-12-07王文红郭可佳

张 会,王文红,郭可佳,李 玲

(1.北京市工程咨询公司,北京100031;2.北京城建设计发展集团股份有限公司,北京100045)

北京火车站接驳问题及对策

张 会1,王文红2,郭可佳2,李 玲2

(1.北京市工程咨询公司,北京100031;2.北京城建设计发展集团股份有限公司,北京100045)

北京火车站是北京市的主要客站之一,在京津冀协同发展的背景下,区域经济发展和运输化的需求客观上需要实现各种交通方式的有效衔接,以保证客流及时、高效的疏散。针对北京站乘客换乘不便的问题,论述北京站客流节点的交通特征,以及区域交通接驳条件、问题症结,尤其是铁路与轨道交通的接驳问题。交通节点的问题放大到区域交通背景的研究,突显了北京站外围道路通达性不高、交通供给能力有限且无增容空间等问题,但是轨道交通2号线线网的剩余能力相对充裕,且客流到发晚高峰与通勤晚高峰不重叠。通过客流节点特征分析、区域对外接驳条件量化分析,为北京站交通接驳问题提出解决思路与对策,即充分利用轨道交通的运载能力,提高其接驳比例,释放区域更多的道路资源,避免对外交通与城市内各种交通方式无法实现有效的衔接。

城市交通;客运站;客流疏散;交通特性;接驳条件;解决对策;北京火车站

0 引言

伴随着经济和交通发展进程,运输业发展的重点逐渐从城市和地区之间的线路或通道连接问题转变为在节点上交通方式之间的连接问题;更多规划设计的重点以及技术资金的使用已经转移到节点和枢纽建设上。在城市,尤其是大型和超(特)大型城市,城市综合交通整体效率能否发挥,日益成为市内交通与对外交通之间、市内不同交通方式之间、不同交通线路之间能否有效衔接、协调和补充的关键考量[1]。综观国内外铁路客运站的发展历程,零换乘或一体化换乘综合交通枢纽的发展方向无疑将成为其主要趋势[2]。

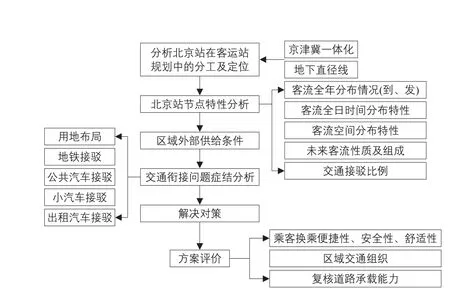

为提高枢纽的换乘效率,本文针对北京火车站(以下简称“北京站”)乘客换乘不便的问题,研究论述了北京站的交通特征和交通接驳问题症结,尤其是铁路与轨道交通的接驳问题。本文提出解决思路与对策,为北京站与市内交通方式的衔接布局优化提供基础数据和思路(见图1)。

图1 研究思路Fig.1 Research framework

1 北京站交通特性

1.1 北京市铁路枢纽规划及北京站功能定位

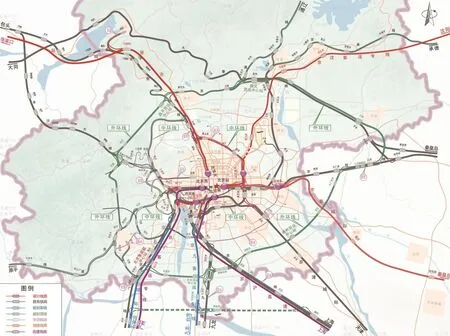

北京火车站是为1959年新中国成立10周年大庆献礼的北京十大建筑之一。根据《北京城市总体规划(2004—2020)》,北京市铁路客运站按四主两辅客站规划布局。其中,北京站、北京西站、北京南站和北京北站为主要客站。根据已获批的国家中长期铁路网规划,对引入北京铁路枢纽的线路进行了调整和补充,北京枢纽客运站规划同时进行相应调整。《北京铁路枢纽总图规划》增加北京星火站,形成北京站、北京南、北京西、北京北、北京东及北京星火、北京丰台站构成的七站布局规划方案(见图2)。

图2 北京铁路枢纽布局示意Fig.2 Layout of Beijing Railway Station

北京站是城市对外交通与城市内公共交通以及其他各种客运交通方式转换的纽带之一,是北京市客流、车流、物流和各种信息流聚集地。北京站现状主要承接中国东北地区的全部列车和华北以及南方地区少数列车,2007年起运营动车组列车。国际上承接莫斯科、乌兰巴托和平壤等国际客运。未来京沈客专转移至星火站,在京津冀一体化协同发展的背景下,北京站的功能定位从以高速及国际客站为主,或将向城际、市郊转变(京唐城际铁路)。

然而,北京站作为新中国成立初期诞生的第一代火车站,主要考虑旅客进出,并未形成枢纽的空间布局。加上北京市城市规模的不断扩张,大量客流集结而不能及时疏散[3],旺盛的交通需求与接驳设施的能力不足、布局不合理之间产生了一定矛盾。

1.2 现状及规划旅客到发情况

北京站的设计规模按远期吞吐量20万人次·d-1进行设计。在规划中,北京站发送客流量呈现逐渐下降趋势(见表1),但实际输送量远远超过规划值。根据北京站提供的2014年全年旅客到达、发送量数据统计,北京站平日到发总量平均16万人次·d-1;春运、五一、十一及暑期等高峰日到发总量为20~25万人次·d-1。除春运离京高峰和返京高峰外,发送旅客量和到达旅客量基本持平(见图3)。

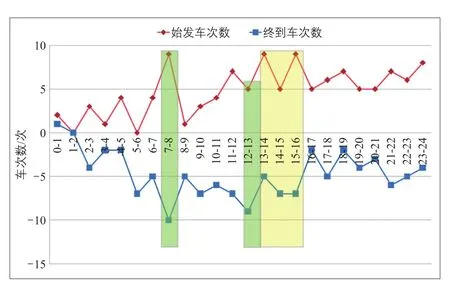

1.3 发送、到达高峰时间分布特性

根据北京站2015年运营时刻表,火车始发高峰集中在7:00—8:00、13:00—14:00、15:00—16:00,火车终到高峰集中在7:00—8:00、12:00—13:00,其特征基本呈双向峰型,即枢纽客流分布有两个配对的早晚上下车高峰(见图4)。根据旅客出行规律,进站乘客多提前30 min到达火车站,出站乘客多延后约30 min离开火车站。因此,乘客始发高峰集中在 6:30—7:30、12:30—13:30、14:30—15:30,旅客终到高峰集中在7:00—8:30、12:00—13:30。与通勤早高峰客流重叠较多,与通勤晚高峰重叠较少。

1.4 高峰小时交通需求分析

对于北京站高峰小时的交通需求量化分析,本文采用列车时刻表法与高峰小时系数法相互校核的方式。方法一:根据北京站2015年运营时刻表中,火车到达、发送数量,以及各车次的承载能力、平日和高峰日高峰小时的满载比例,计算高峰小时规模;方法二:根据现状全日旅客到达、发送量,乘以高峰小时系数,计算高峰小时规模,规划年根据规划旅客到发量与现状旅客到发量的比例进行调整。两种方法的计算结果基本持平(见表2),2020年平日高峰小时的旅客

表1 规划旅客发送量及最高聚集人数Tab.1 Planned number of dispatched passengers and maximum number of assembling passengers

图4 全日列车到达、发送量Fig.4 Daily arrived and dispatched trains

资料来源:北京火车站列车时刻表。到发量接近2万人次·h-1,高峰日高峰小时3万人次·h-1。

表2 高峰小时旅客到达、发送量预测结果Tab.2 Predicted arrived and dispatched passengers during peak periods人次·h-1

图5 北京站旅客空间分布Fig.5 Spatial layout of Beijing Railway Station

图6 北京站各种交通接驳方式分担率Fig.6 Transfer mode share at Beijing Railway Station

图7 崇文门大街交叉口交通管制情况Fig.7 Traffic control strategy at the intersection of Chongwenmen avenue

1.5 客流空间分布特性

根据《北京市第四次交通综合调查》中出行辅助调查分报告的调查结论[4],北京站的客流以城区为主,占70%,以郊区为辅,占30%(见图5)。由此可划分交通生成量在东西南北四个方向的比例,为交通分析模型提供理论支撑。

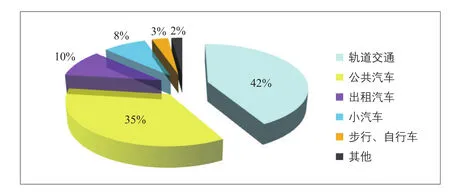

1.6 交通接驳方式分担率

经调查与统计分析,北京站客流采用公共交通方式的比例为77%,出租汽车10%,私人小汽车8%。各种交通接驳方式构成相对合理,公共交通的分担比例明显高于北京市平均水平(见图6)。但结合北京站周边交通接驳条件以及各种交通方式的剩余运力综合考虑后,接驳比例有必要通过交通需求管理进一步引导。

2 区域接驳条件

2.1 区域路网

北京站紧邻城市快速路,而快速路往往是对道路交通的阻隔,东二环对东西两侧交通具有强烈的分隔作用;长安街禁止左转,崇文门西大街、崇文门东大街(部分禁止左转)到达北京站均须绕行(见图7),特别是在北京站西南侧的五路交叉口,实行严格的限流措施。总体而言,北京站周边道路通达性不高、交通供给能力有限。由于部分区域为文物保护区域,周边路网没有进一步增容的空间。

北京站地处城市中心区,高峰时段研究范围内主要道路平均负荷达到0.7;部分外部道路负荷超过0.95,例如东二环、东便门桥区。根据高德软件有限公司《中国主要城市交通分析报告2014 Q4》[5],纵观北京市二环至五环,依据拥堵时空覆盖面积,拥堵情况最突出的是东二环的东便门桥区域。与此同时,由于北京站道路条件的限制,北京站地面停车场进出口受周边道路、用地的限制,进出不便,绕行严重,导致对外部路网依赖性大、干扰大。

2.2 轨道交通

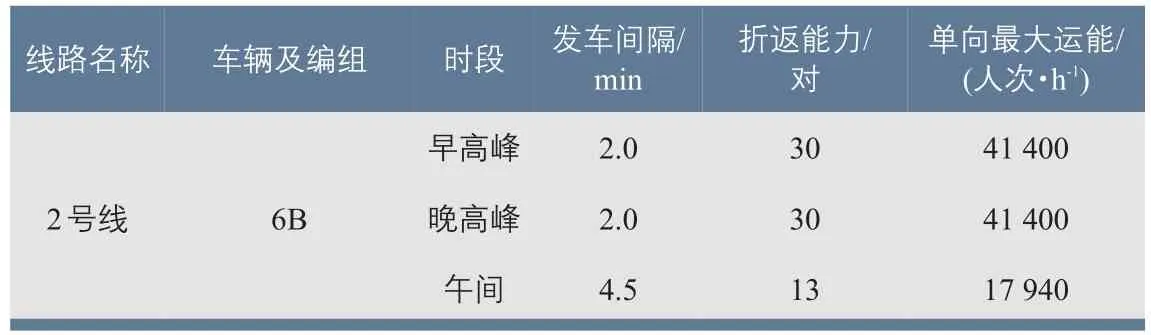

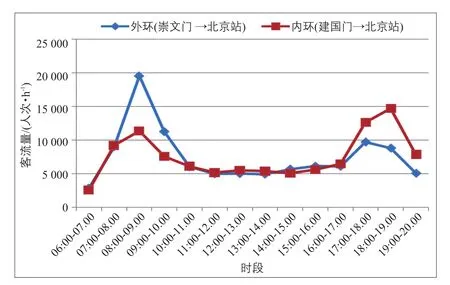

北京站只有地铁2号线接入,其中C口为出站口,D口为进站口,单向组织客流。由于近几年北京市轨道交通线网的发展,分流了一部分地铁2号线的客流。2012年1月高峰小时断面流量2.7万人次·h-1,2015年同期高峰小时断面流量1.9万人次·h-1,总体呈下降趋势。2号线车厢内乘车环境良好,以短途出行为主(平均乘坐5站);断面客流量基本平稳,无突出的大断面高峰时段,剩余运力相对充裕(见表4和图8),为北京火车站的客流提供了较大的承载余量。

2.3 公共汽车

北京站周边公共汽车线路众多,包括622,25,20,39,957等21条首末线以及9,52,674等3条过境线。首末线中包括一定比重的夜班车线路。由于用地条件、环境因素等限制,公共汽车站相对分散、距离远,没有体现枢纽无缝衔接的理念,同时缺少场站用地,公共汽车多停靠在路侧。

3 交通接驳问题

北京站交通需求与供给之间存在突出矛盾,其常态到发旅客量日均16万人次,特殊节假日达25万人次。北京站现状存在以下主要问题。

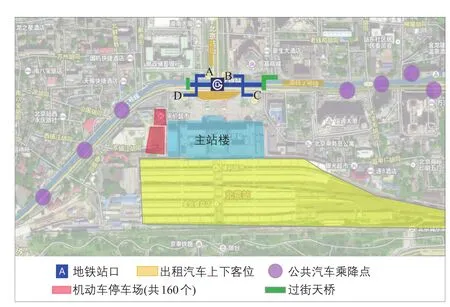

3.1 接驳设施布局不合理

在北京市大力发展公共交通的背景下,火车站枢纽的接驳设施布局应体现公交优先理念,其优先顺序应为:轨道交通>公共汽车>出租汽车>社会车辆,而北京站现状是本末倒置的状态(见图9)。旅客换乘条件和换乘效率均有待提高。

3.2 未体现大容量轨道交通的重要性

纵观国内外火车站枢纽,地铁是交通接驳骨干。中国新近规划、建成的火车站枢纽在交通衔接比例中,公共交通占60%~80%,其中轨道交通占40%~55%。地铁2号线可与多条地铁线换乘,将客流向北京市四面八方疏散。同时地铁2号线具有较为充足的剩余运力,即使提高北京站乘客进站效率后,理论上也不会造成对地铁运能的冲击。而北京站铁路与轨道交通的接驳却没有体现大容量轨道交通的重要性。

3.3 轨道交通换乘不便,且设施运行效率低下

铁路与轨道交通接驳采用站外换乘方式,乘客需通过站前广场多个交织点,下行至地下站台后乘坐地铁,换乘不便。同时,地铁进站存在瓶颈,2号线北京站购票难、环境差、排队时间长,进站难造成地铁运力未能完全发挥,并滋生了黄牛党借机倒票价等社会问题。

针对地铁北京站D口(进站口)存在交通瓶颈的问题,本文进行量化分析,根据地铁进站流程:购票—安检—检票—进站候车,依次分析各个节点的设施能力和供给能力。现状高峰时段进站口存在大量乘客堆积,10个人工售票口,4台安检设备,10台检票闸机,部分设施通行能力严重不足,各设施之间通行能力不匹配。在进行设施通行能力量化分析时,应综合考虑乘客的特殊性,即以外来人口为主,无公交IC卡,且不熟悉地铁线路,需问询后购票;现状高峰时段客流需求旺盛,乘客往往携带大件行李。以上因素均对实际通行能力有所削减。现状设施中,人工售票窗口、安检设施与其他设施能力不相匹配,不能满足进站需求,造成人流堆积在北京火车站站前广场(见表5)。

表4 地铁2号线运能分析Tab.4 Capacity of rail transit line 2

图8 地铁2号线北京站前后区间全日断面客流量Fig.8 Daily cross section passenger flows proceeding before and after Beijing Railway Station area at rail transit line 2

图9 北京站周边交通接驳点分布Fig.9 Distribution of transfer facilities surrounding Beijing Railway Station

在设施能力需要提高的同时,地铁2号线北京站各衔接设施之间的休息区、疏散区设计不足,同样需要通过空间的拓展进一步完善。

3.4 道路承载力有限

表5 地铁各部位设施通行能力对比Tab.5 Capacity of different facilities at metro stations 人次·h-1

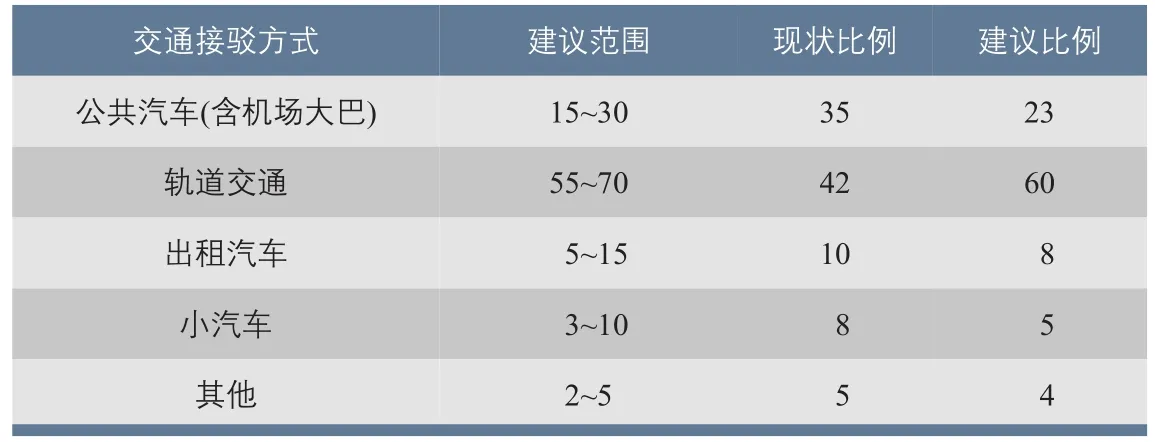

表6 交通接驳方式比例构成现状与建议值Tab.6 Status quo and suggested transfer mode share %

区域道路通达性不高,且由于部分区域为文物保护单位,周边路网没有进一步增容的空间。客流接驳采用小汽车时绕行严重,过度依赖外部路网,在一定程度上增加了道路拥堵。出租汽车、公共汽车等道路交通方式运行效率低下,因此,现状及未来的道路交通条件难以支撑高需求的小汽车和出租汽车交通组织。

4 发展趋势与解决对策

通过对北京站区域接驳条件的量化分析发现,轨道交通的剩余运力相对充裕,可成为解决接驳问题的突破口。

4.1 交通接驳方式优化

未来北京站区域交通的发展应充分利用轨道交通的运载能力,提高其接驳比例,从而疏解道路交通压力、释放更多的道路资源。文献[6]建议新建或改造火车站,轨道交通衔接比例按60%以上疏散考虑,公共汽车按照15%~30%考虑,对外交通枢纽与城市内部交通的接驳比例构成如表6所示。根据现状客流组成比例和国内外枢纽规划客流比例,建议北京站按照对外枢纽合理的接驳方式构成进行优化调整。

4.2 轨道交通立体空间开发

北京站前广场下方无地下构筑物,为北京站的改造提供了充足的空间和条件。建议在社会条件可行的情况下,研究如何充分利用广场地下空间,形成立体化空间布局。并充分优先轨道交通的便捷性,根据地铁客流预测结果和服务水平定位确定进、出站是否采用分层布局,减少双向交织,并提供可满足需求的地铁设备设施空间。针对部分设施能力不足的问题,可根据高峰小时需求,测算人工售票窗口、安检设施的需求。

4.3 公共汽车设施改善

应提高公共汽车的服务水平,使旅客拥有更为舒适的接驳条件。公共汽车站靠近北京站站前广场,在一定程度上可以提高换乘的服务水平和便捷程度,但是会影响北京站的整体环境,并加重人流的聚集程度。因此,建议在枢纽内为公共汽车换乘提供舒适的换乘通道,建立引导标识引导乘客到达各个公共汽车站。

4.4 小汽车及出租汽车需求疏导

基于对小汽车及出租汽车的定位,考虑周边的道路条件,对于机动车的优化仅限于为立体枢纽设置适当的出入口位置。不能一味满足小汽车对停车位、出租汽车对上客位及蓄车位的需求,应当进行需求管理、引导和疏解。建议根据合理的接驳方式构成进行测算和调整,并校核道路网的通行能力。在方案前期研究时,做好施工期间的导改方案,维持施工期客流组织的有序和顺畅。

5 结语

本文将北京站交通问题扩充到区域交通系统的研究中,主要对北京站客流节点的交通特征,以及区域交通接驳条件、问题症结进行研究,提出解决对策和各类交通方式的定位,为北京站与市内交通方式的接驳布局优化提供基础数据和解决思路。在下一阶段的深化研究中,建议通过空间布局的优化配置,对各种交通方式进行引导和需求管理。在进行布局优化时,应当根据优先理念对各种交通方式的接驳用地进行差别化配置,并充分考虑乘客换乘的便捷性、安全性和舒适性,利于区域的交通组织,符合区域路网,特别是关键交通节点的承载能力,使得北京站与周边交通环境相协调,形成真正的交通枢纽概念。

[1]张明星.北京站乘客换乘仿真优化研究[D].北京:北京交通大学,硕士学位论文,2012.

[2]黄志刚,荣朝和.北京城市客运交通枢纽存在的问题及分析[J].综合运输,2008(06):34-39.

[3]李海波.大型铁路客运站旅客换乘方式优化研究[D].成都:西南交通大学,2010.

[4]北京市交通委员会.北京市第四次交通综合调查[R].北京:北京交通发展研究中心,2012.

[5]高德软件有限公司.中国主要城市交通分析报告2014 Q4[EB/OL].2015[2015-11-01].http://trp.autonavi.com/traffic/.

[6]郭可佳.城市内部交通与对外交通枢纽的衔接模式研究[R].北京:北京城建设计发展集团股份有限公司,2013.

The Problem of Transfer and Relevant Solutions for Beijing Railway Station

Zhang Hui1,WangWenhong2,Guo Kejia2,Li Ling2

(1.Beijing Municipal Engineering Consulting Corporation,Beijing 100031,China;2.Beijing Urban Construction Design and Development Group Co.,Ltd.,Beijing 100045,China)

Beijing Railway Station serves as a main station for Beijing metropolitan.Under the background of the coordinated development of Beijing-Tianjin-Hebei region,the regional economic development and an ever-increasing needs of transportation demand drive an effective connection among different transportation modes.Aiming at solving the problem of transfer at Beijing Railway Station,this paper first analyzes the traffic characteristics at Beijing Railway Station,especially the transfer demand between railway and urban rail transit.The paper tries to extend the scope from traffic node to regional transportation,which reveals a low roadway network accessibility,an insufficient network capacity,and a difficulty of land-use space expansion.However,it is noted that the capacity of the rail transit line 2 has not fully utilized while the transfer traffic during peak periods and the commuting traffic are not overlapped.Finally,through characteristics analysis of passenger flow nodes and quantitative analysis of regional transfer conditions,the paper provides suggestions on transfer planning and design,including better utilizing the capacity of rail transit and roadway network,improving the connection among external and internal urban traffic.

urban transportation;passenger station;passenger evacuation;transportation characteristics;transfer condition;measures;Beijing Railway Station

1672-5328(2017)02-0025-07

U491

A

10.13813/j.cn11-5141/u.2017.0204

2015-12-25

张会(1985—),女,北京人,硕士,工程师,主要研究方向:交通运输规划与管理。

E-mail:642368156@qq.com