技术进步是破解能源-环境约束的良方吗?

——对杰文斯悖论的理论研究观察

2017-12-07周吉光张举钢闫军印都沁军

周吉光,张举钢,闫军印,c,都沁军

ZHOU Ji-guang, ZHANG Ju-gang, YAN Jun-yin, DU Qin-jun

河北地质大学 a. 学术传播中心、b. 自然资源资产资本研究中心、c. 发展规划处、d. 管理科学与工程学院,河北石家庄 050031

Hebei GEO Univeristy, Shijiazhuang, Hebei 050031

技术进步是破解能源-环境约束的良方吗?

——对杰文斯悖论的理论研究观察

周吉光a,b,张举钢b,闫军印b,c,都沁军d

ZHOU Ji-guang, ZHANG Ju-gang, YAN Jun-yin, DU Qin-jun

河北地质大学 a. 学术传播中心、b. 自然资源资产资本研究中心、c. 发展规划处、d. 管理科学与工程学院,河北石家庄 050031

Hebei GEO Univeristy, Shijiazhuang, Hebei 050031

许多科学家和政策制定者认为技术进步能够减少资源的消耗,但杰文斯阐明了这可能是一个错误的期望。论文从杰文斯悖论的历史渊源和相关研究成果入手,阐述了杰文斯悖论源起、发展以及在相关领域的拓展,并从直接效应与间接效应、供给与需求关系、生产过程中的预期情形与实际情形对杰文斯悖论产生的理论根源进行了分析。之后,结合国内外关于“回弹效应”的研究成果展开了理论观察。经验性证据显示替代性的回弹效应十分明显,杰文斯悖论不应被排除,而通过提高能效降低能源消费的思路是总体可行的,但不能单纯依靠技术手段来减少能源消耗和排放,经济等手段也应作为补充,以确保节能减排的效果。最后,论文指出技术进步是应付能源-环境问题的一个潜在的重要补充,但它并不像政策制定者所乐观认为的是一种普遍适用的补救措施,而如果要改进能源-环境状况,人类必须自愿改变自身的行为模式,才能实现资源、环境和社会的可持续发展。

杰文斯悖论;技术进步;回弹效应;逆火效应;能源;环境

一、杰文斯悖论的源起及发展

杰文斯悖论是指能源(以及物质资源)效率的提升在短期内能节约能源的使用,但在长期会导致更高的能源(以及物质资源)使用的一种现象。1865年,威廉·斯坦利·杰文斯(William Stanley Jevons,1835—1882)在其著作《The Coal Question(煤炭问题)》中表达了对英国易开采煤炭储备终将枯竭问题的担忧——“认为燃料的节约使用会带来消费的减少,这完全是一个令人困惑的论断。与此相反,这会导致消费的增加,则是符合实际的”。他认为:“从众多的实例来看,新的经济模式一般来说会导致消费的增加”,与此同时,“所有工业行业的煤炭消耗数量与各行业的数量以及各行业的平均消耗数量相关。举例来说,如果现在用于高炉的煤炭数量与产出相比,在逐渐减少(即资源使用效率提升了),那么,这一行业的利润将会增加,新的资本会被吸引过来,生铁的价格将下降。但是,对煤炭的需求在增长,最终更多数量的炉子所增加的煤炭消耗将超过它们(资源使用效率提升)所减少的煤炭消耗。而且,如果不仅是单个行业出现这样的结果,则必须认识到任一制造行业的进步都会唤起大多数其他行业新的生产活动,并间接地(如果不是直接地)导致煤层的快速消耗”[1]。简而言之,当技术进步提高了资源使用的效率时,那么,这一资源的总消耗量可能会增加,而不是减少。这就是杰文斯悖论的最初的涵义和由来。

杰文斯的论述表明:“效率、节约和技术进步——那些关心未来能源供应的人所推动的事情,实际上可能会使能源的前景更加糟糕。”[2]后续的一些经济学家对悖论的解决方案产生了浓厚的兴趣,如凡勃伦(Thorstein Veblen,1899)就确认潜在的需求会吞噬因效率提高的所得,而霍特林(Harold Hotelling,1931)则指出,传统的资源节约目标,要么是通过直接禁止生产实现,要么是通过采纳效率低下的生产方式实现[2]。

无独有偶,Kenneth Boulding(1959)从Tomas R. Malthus关于人口的理论研究中提取出了一条“完全灾难定理”,即“只要灾难还是抑制人口的唯一途径,任何技术的进步仅能在短期内缓解灾难,技术的进步仍然会使人口增长,并且很快就会使更多的人在灾难中生活。因此,技术进步的最后结果是提高了人口的均衡水平,而这,又增加了人类灾难的总量。”[3]完全灾难定理与杰文斯悖论尤为一致,虽然Boulding把他的定理限定在技术进步和人口方面,但是正如杰文斯分析所暗示的那样,相同的原理可以应用到人们期望得到的任何宝贵东西的效率提高上。除了在如人口、资源以及国家命运等重要大事中能发现杰文斯悖论的存在,在许多日常大小生活琐事中,也能发现这一悖论的存在(Joseph A. Tainter,2008)[2]。Leonard Brookes(1978,1979)[4-5]和Daniel Khazzoom(1980)[6]质疑了汽车、电冰箱、住房以及电灯泡效率标识的环境效益,使杰文斯的论证再度流行。

当然,并不是所有思想流派都认同“效率提高会触发某种额外的投入消耗”(被定义为“回弹”或“反弹”,即rebound)的见解,Lovins(1988)[7]和Schipper、Grubb(2000)[8]就认为更高的效率的确会带来资源的净节约。理论家们对杰文斯偏激而又非常重要的论点进行了正反两方面的论证,认为回弹不仅重要,而且当设备变得更有效率而需求保持不变的情况下,实际回弹比理论上的节约可能更大。大量的研究已经对杰文斯悖论展开了研究,大多数研究是在回弹效应的名义下开展的(Eiman Zein-Elabdin,1997[9];Reinhard Haas & Lee Schipper,1998[10];Edgar G. Hertwich,2005[11];Kenneth Small & Kurt van Dender,2007[12];Kenneth Gillingham, Matthew J. Kotchen, David S. Rapson, et al.,2013[13];Karen Turner,2013[14];Severin Borenstein,2015[15]),而一些学者也构建了一般均衡模型来准确描述与能源使用、效率改进和经济相关的二氧化碳排放的实证关系(Vincent Otto,Andreas Löschel,John Reilly,2006[16])。

国内直接研究杰文斯悖论的公开文献尚不多见,更多的是从其内在机理——“回弹效应”(或称“反弹效应”)方面开展了系列的研究。袁富华、吴著(2001)对技术悲观主义者和技术乐观主义者关于技术进步与环境改善之间关系的研究进行了梳理——譬如,John Bellamy Foster关于的技术改进与环境改善之间的矛盾是不可调和的论断,虽带有鲜明的技术悲观主义色彩,但其并非“盲目地从技术角度寻找人类走出杰文斯阴影的答案”,而是立足于“对资本主义生产方式下技术进步内在冲动的剖析”得出的;而技术乐观主义者认为目前人类已经清醒的认识到环境问题对于经济社会可持续发展的重要性,技术进步则是“遏制环境恶化、恢复生态平衡”、重构人类与自然和谐的手段。因此,袁富华、吴著认为由于技术在进步,各种各样的环境问题正在消失或出现,尚不能简单地肯定或者否定某一种观点;而“正在进行的改善环境的技术探索,为最终使人类走出杰文斯阴影点亮了一支火把”,“尽管这种努力的结局仍是争论的焦点。但有一点可以肯定,技术改进是目前改善环境的最有效而简捷的途径,如果福斯特改变现行制度的方案尚不可行的话”[17]。叶海涛(2015)则对长期盛行的生态环境问题的技术化和经济学解决方案进行了反思和批判,他认为“生态环境问题的纯粹技术化解决思路,受到了启蒙以来技术理性的局限性的影响,忽视了技术背后的社会制度和意识形态的操控”。他引用法兰克福学派的观点,作出了如下论述:“人类生存越来越依赖技术,人本身甚至也被工具化。原本作为一种解放力量的技术反而成为解放的桎梏”,……“人在试图主宰自然的同时,却沦为发达工业社会技术理性的新奴隶”。他认为“技术革新的驱动力则主要来自经济效益的考量”,……“长期以来我们希望依靠技术来掌控自然,这样的想法和作法是不可能从根本取得成功的”,……“希冀仅仅通过技术革新促进经济增长,提高资源利用效率,减缓能源枯竭速度,只能缓解而无法从根本上消除生态危机”。为此,他得出如下论断:“生态环境问题的最终解决还是要依靠人,依赖我们思维方式和行动方式的根本性变革。”[18]这与John M. Polimeni、Kozo Mayumi、Mario Giampietro等(2008)的观点是相似的[2]。

国内其他学者则以实证研究为主,引入相关函数或模型,实际测算了宏观经济或相关产业中的“回弹效应”。如丘海斌(2016)引入内生经济增长理论,实证了中国制造业的能源回弹效应,分析结果表明:中国制造业存在部分回弹效应,不存在“回火效应”(backf i re ef f ect),即制造业本质上不存在“杰文斯悖论”;但回弹效应的存在,表明推动技术进步的能源政策并没有预期那么乐观,需要配合其他政策措施[19]。其他数量众多的研究则主要是选用不同的测算方法,集中对全国、省级层面或对相关产业的能源回弹效应进行了实证分析,如:(1)基于C-D生产函数的测算方法。其中宋锋华、王峰(2015)使用了岭回归方法,姚欢(2016)使用了内生增长理论,韩颖、刘庆、白宝鑫等(2016)分别运用索洛余值法和DEA-Malmquist生产率指数法构建能源回弹效应的测算模型。(2)运用一般均衡模型。其中,查冬兰、周德群(2010)、李元龙、陆文聪(2011)选用了可计算的一般均衡模型(CGE)。(3)其他测算方法。林雪文(2011)采用计量经济分析、区域差异工具和完全因素分解等方法,系统研究了能源反弹效应的产生机制;邵帅、杨莉莉、黄涛(2013)利用时变参数状态空间模型测算了中国宏观经济层面的长短期回弹效应;佟金萍、秦腾、马剑锋等(2015)利用随机前沿模型的超越对数函数对能源回弹效应进行测算;Li Ke、Lin Boqiang(2015)采用投入产出模型分析了能源回弹效应;Shao Shuai、Huang Tao、Yang Lili(2014)和 Lin Boqiang、Du Kerui(2015)则基于IPAT方程和Brookes对反弹效应的解释,提出了一种替代方法来估计回弹效应。

二、杰文斯悖论在相关领域的拓展

不仅是在能源利用领域,杰文斯悖论还拓展到了诸多相关领域,包括许多传统意义上的“非经济学”研究领域,颇有“经济学帝国主义”的研究倾向。文字处理工作是杰文斯悖论的另一个例子,而同样的事情也发生在公路的改善方面,公路承载能力的提高和改善总是导致交通拥堵。此外,电池存储技术的效率提高以及微电路的能源效率的提高,促使数字技术的爆炸式增长,这些都增加了对能源和资源的需求。悖论无处不在![20]甚至在农业生产、家庭消费、居民住宅用电、食品工业、纺织工业等领域,都显示出了一定程度的回弹效应。

(一)无纸化办公

在个人计算机出现之前,制作专业的打印文档是相当费事、耗时且昂贵的。当计算机、打印机和网络进入人们的视野后,我们宣称将不再需要纸张了,“无纸化办公”也被视为是技术进步带来的巨大资源节约成就之一。然而,现实情况是:因为打印成本暴跌,纸张的消耗量急剧上升。虽然计算机能够以电子形式存储文件,但与此同时也便于使用日益普及的打印机轻松打印出无数的文档。尽管无纸化办公悖论在替代品与资源消耗的关系中可能并不具有普遍性,但这确实强调了一点,即人们不应该假定自然资源替代品的开发会导致该资源消耗量的减少[20]。

信息和通信技术是当今社会各领域的通用技术,可以给整个经济社会带来巨大的资源节约,但这个领域同样也面临着回弹效应的影响。Cedric Gossart(2015)评述了信息和通信技术(ICT)产生回弹效应的相关文献,认为信息和通信技术受到各种(能源、时间和知识方面)重要回弹效应的影响,并提出效率战略不应完全依赖技术变革。譬如发送电子邮件的成本极低,但却催生了垃圾邮件的大量发送,造成了信息污染,使带来的资源节约或效率提升又被抵消了[21]。

(二)公路交通

正 如 John Bellamy Foster、Brett Clark、Richard York(2010)在研究中说到的,“汽车方面的技术进步,使得在美国汽车使用每加仑汽油行驶的平均距离自1980年以来提高了30%,但却并未降低汽油使用的总的能源。每辆汽车的燃料消耗维持不变而效率提高,导致的不仅是上路的小汽车和卡车的数量(以及行驶的里程)不断增长,而且它们的尺寸和‘马力’也在不断增加——因此越野车和小货车布满了美国的高速公路”。 Juliet B. Schor(2010)也注意到了类似的现象,他认为在最近的35年“单位GDP的能耗已经减半,但能源的需求不但没有下降反而上升了40%。此外,在那些能效提升最大的部门,能源需求的增长也是最快速的,如交通和住宅方面能源的使用——电冰箱的能效提高了10%,但冰箱使用的数量提高了20%;在航空方面,每英里行程的燃料消耗减少了40%,但燃料的总消耗却增长了150%,因为乘客的飞行距离也在增长。”[22]

Lee Stapleton、Steve Sorrell、Tim Schwanen(2016)估计了1970年—2011年间英国个人汽车旅行的直接反弹效应,表明汽油燃油效率提高导致燃料节省中的五分之一可能会因驾驶里程的增加而被抵消了,这个估计与另一项对美国的研究结论相一致[23]。Rachel Freeman、Mike Yearworth、Chris Preist(2016)利用系统动力学模型分析了1970年—2010年期间英国私人公路交通工具的二氧化碳排放当量,显示出杰文斯悖论在此历史时期的大致影响,即旅行消费大约上升了二分之一,而二氧化碳排放当量大约上升了三分之一[24]。James Odeck、Kjell Johansen(2016)用直接反弹效应解释了挪威的燃料和旅行需求情况,指出由于车辆燃料效率的提高,导致了更大的燃料使用和(或)旅行需求等,这些形式“抵消”了燃料价格上涨的作用程度[25]。

国内的诸多相关研究成果,也显示出公路交通领域的杰文斯悖论在一定程度上存在。王辉、周德群、周鹏(2011)、王辉(2012)研究得出中国城市客运交通能源回弹效应的确存在,而随着家庭收入的增加,直接回弹效应有下降的趋势[26][27]。Wang Zhaohua、Lu Milin(2014)对1999年—2011年中国31个省际数据的实证研究表明:中国公路货运部门在长期存在部分反弹效应,效率提升后预期的能源减排因之大部分被抵消了,也即是提高能源效率的独立政策不如预期的那样有效[28]。Zhang Yuejun、Peng Huarong、Liu Zhao等(2015)分析了2003年—2012年30个省份的数据,表明道路客运和全国的直接反弹效应确实存在,短期和长期直接反弹效应分别为25.53%和26.56%[29]。Chai Jian、Yang Ying、Wang Shouyang等(2016)研究了1985年—2013年的数据,发现中国的回弹效应和诱发效应大于美国大多数研究,证明了燃料效率政策的有效性,使得燃料效率得以提高,但却很少能促使车辆减排,同时发现新车的高价并不能抑制中国对汽车的需求,更有甚者,上涨的燃油价格并未刺激人们去购买节能汽车[30]。

(三)农业生产

M. G. Ceddia、S. Sedlacek、N. O. Bardsley等(2013)关注了过去20年南美洲森林砍伐率,认为造成森林砍伐的主要原因是土地转向农业生产。他们利用国际粮农组织和世界银行对六个南美洲国家1970年—2006年的数据,调查农业集约力与治理因素的结合是否促进农业扩张,从而导致了“杰文斯悖论”。结果表明,对于高数值的治理指标,即使在中等的农业生产率水平上,杰文斯悖论也存在,导致农业生产面积的全面扩大[31]。A. Dumont、B. Mayor、E. López-Gunn(2013)指出提高水的使用效率,特别是在农业部门,通常被认为能节约大量的用水,但却因为回弹效应或杰文斯悖论的存在,实际可能并不会导致水消耗的减少,而西班牙的现代化灌溉实践也表明,回弹效应只是提高效率的诸多后果之一[32]。

郭雅楠(2015)测算了1998年—2012年中国31个省(区、市)的农业水资源回弹效应,结果表明,在全国范围内,农业水资源回弹效应普遍存在,并存在地域上和时间上的差异。在地域上,部分地区甚至出现了“回火效应”;在时间上,农业水资源回弹效应总体呈现下降趋势,但部分地区波动严重[33]。

(四)家庭消费

Mona Chitnis、Steve Sorrell、Angela Druckman等(2013)认为家庭能源效率的提高导致了回弹效应,抵消了能源和排放的潜在节省效果,其中直接回弹效应是对更便宜的能源服务的需求增加所致,而间接的回弹效应是对其他商品和服务的需求增加所致,而这些商品和服务同样需要消耗能源才能生产[34]。回弹的主要原因是增加了更便宜的能源服务(即直接反弹)的消费,这主要是由替代效应驱动的(Mona Chitnis、Steve Sorrell,2015)[35]。

Janina Grabs(2015)测算了在家庭消费方面如果切换到素食主义,消费者可以节省16%的能源消耗和20%的与饮食消费相关的温室气体排放。但是,如果按照当前的偏好,消费者又会重新支出这些节省出来的收入,那就等于放弃了可能带来的96%的节能潜力和49%的温室气体减排[36]。

同样,也可见一些关于中国家庭消费回弹效应方面的研究。如Liu Jingru、Sun Xin、Lu Bin等(2016)论述了空调消耗的回弹效应,发现随着空调能效水平的提高,家庭日常使用空调的时间更长了,由此测算出家用空调消费生命周期中的回弹效应为67%,指出制定鼓励家庭改变能源消费模式的政策法规时应考虑其回弹效应[37]。Jinlong Ouyang、Enshen Long、Kazunori Hokao(2010)研究了中国家庭能源效率的回弹效应及其对能源需求的负面影响,推测中国家庭能源效率至少达到了30%的高回弹效应,认为目前能源效率的努力和技术似乎无法控制中国每单位家庭能源消费的增长势头[38]。路正南、冯阳、何枚蔚(2016)对我国居民消费能源回弹效应进行量化分析,表明间接效应是导致能源消费反弹效应变化的根本原因,而居民消费质量的提高是刺激能源消费的重要动力[39]。

(五)居民住宅能耗

Sang-Hyeon Jin(2007)估算了韩国住宅用电的回弹效应,指出在宏观层面上下,回弹效应的长期和短期效应分别为30%和38%,而在微观层面上,空调的回弹效应效果为57%~70%,冰箱只显示出了回弹和收入的综合影响;同时,不存在回火效应,总体来说效率的提高带来了能源消耗的减少[40]。Luis Orea、Manuel Llorca、Massimo Filippini(2015)使用1995年—2011年美国48个州的面板数据,估计出回弹效应的平均值在56%~80%的范围内[41]。

Wang Zhaohua、Lu Milin、Wang Jiancai(2014)研究了1996年至2010年中国城市住宅用电的直接回弹效应,结果表明,中国城市居民用电确实存在明显的回弹效应——长期回弹效应为0.74,短期回弹效应为0.72[42]。Lin Boqiang、Liu Hongxun(2015)验证了中国城乡居民住宅的能源回弹效应,实证结果表明:农村住宅中的回弹效应远远大于城市居民楼中的回弹效应,呈现“回火”效应;如果国家实行价格政策、技术改进等能源措施来避免回弹效应,那么中国每年可以节省约20%的住宅用电量[43]。Wang Zhaohua、Han Bai、Lu Milin(2016)分析了北京住宅用电的直接反弹效应,得出北京市住宅用电量呈现部分回弹效应,长期直接和间接回弹效应为46%~56%,短期直接回弹效应则为24%~37%[44]。

(六)其他领域

Lin Boqiang、Xie Xuan(2015)研究了中国食品工业成本份额方程中每个投入因子之间的替代关系,发现能源与其他投入因素之间存在替代关系,得出中国食品工业的直接反弹效应约为34.39%。这意味着行业能源效率提升引起的节能效果约有34.39%被回弹效应所抵消了[45]。

而Lin Boqiang、Zhao Hongli(2016)则衡量出中国纺织行业的回弹效应为20.991%。这表明能效的提升在一定程度上有利于能源的节约,但能效的提升并不是中国纺织行业实现节能减排的唯一途径[46]。

基于实证分析结果,学者们普遍认为回弹效应显著地损害了能效政策的功能,效率提升后预期的能源减排因之大部分被抵消了。政策制定者应该意识到提高能源效率的独立政策不如预期的那样有效,大部分预期的能源效率改善的结果可能无法实现,因此,政府在各领域制定能源政策时应考虑回弹效应的影响。

三、杰文斯悖论产生的理论根源分析

(一)效率提升的直接效应与间接效应

杰文斯论点的关键是效率对价格以至于对利润和需求的影响。从理论上来看,效率的提高在经济上通过两方面的直接影响降低了能源价格:其一,增加了行业利润,从而吸引更多的资本进入工业部门;其二,降低了商品价格,从而促进了整体需求。无论是哪种方式,通过供给和需求,其“净结果”是导致产量上升,因而驱动了对能源的需求。杰文斯曾论述到,“如果现在投入高炉的煤炭量与产出相比,在逐渐减少(即效率提高了)……那么使用的高炉数量越多,(厂商)获得的节约总量就越多”[1],为此,杰文斯称之为“直接效应”机制。“直接”是因为特定商品部门的能源节约会促进对相同部门的追加投资。因此,由技术创新带来的能源效率的提升,其中一部分因产出的增加而被抵消了[47]。

杰文斯发现了“间接效应”的作用似乎更加显著。“间接效应”被定义为一种“刺激”,即由单个产业分支中的价格下降引起其他经济部门的效应,这些间接效应很重要,往往会增进企业的相互依存度。尽管杰文斯对这不太肯定,但他主要是考虑了“外部产出效应”。例如,生产者利用能效提高后的成本节约来扩大生产,进而增加了资本、劳动力和原材料的消费,而这些同样也需要能源(图1:外部产出效应)。他还考虑了替代品的间接影响,即能源效率的提高和能源价格的削减降低了与非能源密集型相对的能源密集型产品的成本,从而使消费者增加了对后者的需求(图1:替代效应)。杰文斯预计,煤炭方面技术的发展将很快消除并取代传统的非燃料密集型的风力、畜力和水力部门,使英国和众多发达国家越来越依赖于煤炭储量[47]。

再次,技术创新导致的煤炭的节约(比如能使用较少的煤来发电)是由相互依存的部门之间所传递的需求推动的(投入更多的蒸汽机从而需要更多的钢铁、工人和资本,反过来又需要额外的煤炭)。既然煤炭消耗量的下降发生在效率的突破性时刻t,且与t + n期间煤炭消耗量的上升形成明显的对比,因此,从静态的角度来看,悖论的出现,是一个动态周期内的合乎逻辑的一致性解释[47]。

图1 19世纪的蒸汽机效率提升与煤炭消费的作用机制[47](据Nuno Luis Madureira,2012;略改)

整体或经济范围的回弹效应代表了直接和间接影响的总和,通常是从能效改善的角度来表示预期的能源节约的一个百分比。因此,经济范围内10%的回弹效应意味着,潜在能源节约的10%通过上述一个或多个机制被“收回”。杰文斯的观点基于这样的假设,即经济范围内的回弹效应总是大于100%,因此预期的能源节约完全被抵消,导致整体经济的净节约为零或负。实际上,100%以上的回弹效应是这一悖论的基石,杰文斯坚信这(最坏的情况)是在持续级别的回弹效应中唯一可接受的结果。值得注意的是,100%的“逆火”假设意味着,无论技术创新所采取的途径如何,提高技术效率的节约只会加速矿物燃料枯竭的步伐[47]。

1992年,Harry Saunders提出了Khazzoom-Brookes假设,称能效的提高增加(不是减少)了能源消耗,并认为这一假说得到新古典主义增长理论(资本积累、技术进步和长期经济增长的主流经济理论)的印证。Saunders认为,能效的提高通过两种方式增加了能源消耗:其一,能源效率的提高使得能源使用相对便宜,从而鼓励增加资源的使用(直接回弹效应)。其二,能源效率的提高推动了经济增长,从而拉动了整个经济的能源使用。在微观经济层面(观察单独的市场),即使有回弹效应,能源效率的提高通常会导致能源消耗减少[48]。那是因为回弹作用通常少于100%。然而,在宏观经济水平上,更有效(因而较便宜)的能源会导致经济增长加快,从而提高整个经济体的能源使用。Saunders认为,考虑到微观经济和宏观经济效应,提高能源效率的技术进步将会增加能源的整体使用[49-50]。效率提高带来的另一个影响是,当资金被节省时,人们通常将节省的资金花费在生产系统中的其他地方,并最终转化为能源和资源消耗的增加。最糟糕的是,如果人们自己花费了这些资金的话,银行准备金制度能将这部分资金以数十倍循环放大到经济活动中(乘数效应)[20]。

(二)效率提升后的供需关系分析

从供给和需求关系角度,学者们也展开了相关的分析。首先,从供给方面来看,J. D. Khazzoom(1980)描述了在给定的价格水平上供给量增加的情形,这是由效率引起了生产成本的降低(供给曲线从S1向右移动到S2),结果,由于商品和服务的生产效率提高,产生了更大的需求,均衡点从A移动到B,需求量从之前的Q1增加到Q2(图2)[6]。当然,由于每单位产出的能源投入已经下降,对能源投入的需求不一定会增加,但Khazzoom的观点是,实际的节约肯定会低于理论上的节约。在他看来,仅仅基于理论上的估算,忽略了一个事实,比如家电等效率的改变实际已经包含着价格因素的影响[51]。

图2 生产要素成本降低导致供给曲线的移动[51]

其次,从需求方面来看,当汽车燃料效率提升时,消费者往往会增加更多的出行,从而对燃料的需求造成回弹。因为资源(如燃料)效率的提高,在衡量所能达到的目的(例如出行)时,会降低该资源的使用成本。一般来说,一个商品或某项服务的成本(或价格)的降低将导致需求量的增加(需求定律)。随着出行成本的降低,消费者将会更多地出行,从而增加了对燃料的需求。这种需求的增加被称为反弹效应,它有可能足以抵消效率提高带来初始需求的下降。当反弹效应大于100%时,即超过了原来的效率收益,就会发生杰文斯悖论[52]。

反弹效应的大小取决于商品的需求价格弹性。在完全竞争市场条件下,假设燃料是唯一的投入,如果燃料的价格保持不变,但其效率加倍,出行的实际价格将减半(能支付原来两倍的出行)。如果最终出行的总量超过两倍(即需求价格富有弹性),燃料消费总量将会增加,此时杰文斯悖论将发生(图3)。如果需求价格缺乏弹性,购买的旅行的数量将少于一倍,并且燃料消耗总量将减少(图4)。然而,商品和服务一般使用一种以上类型的投入(如燃料、劳力、机械设备),而除投入成本以外的其他因素也可能影响价格。这些因素往往会减少反弹效应,使杰文斯悖论发生的可能性降低[49]。

图3 需求富有弹性情况下能效提高的影响

图4 需求缺乏弹性情况下能效提高的影响

(三)效率提升后的预期情形与实际情形

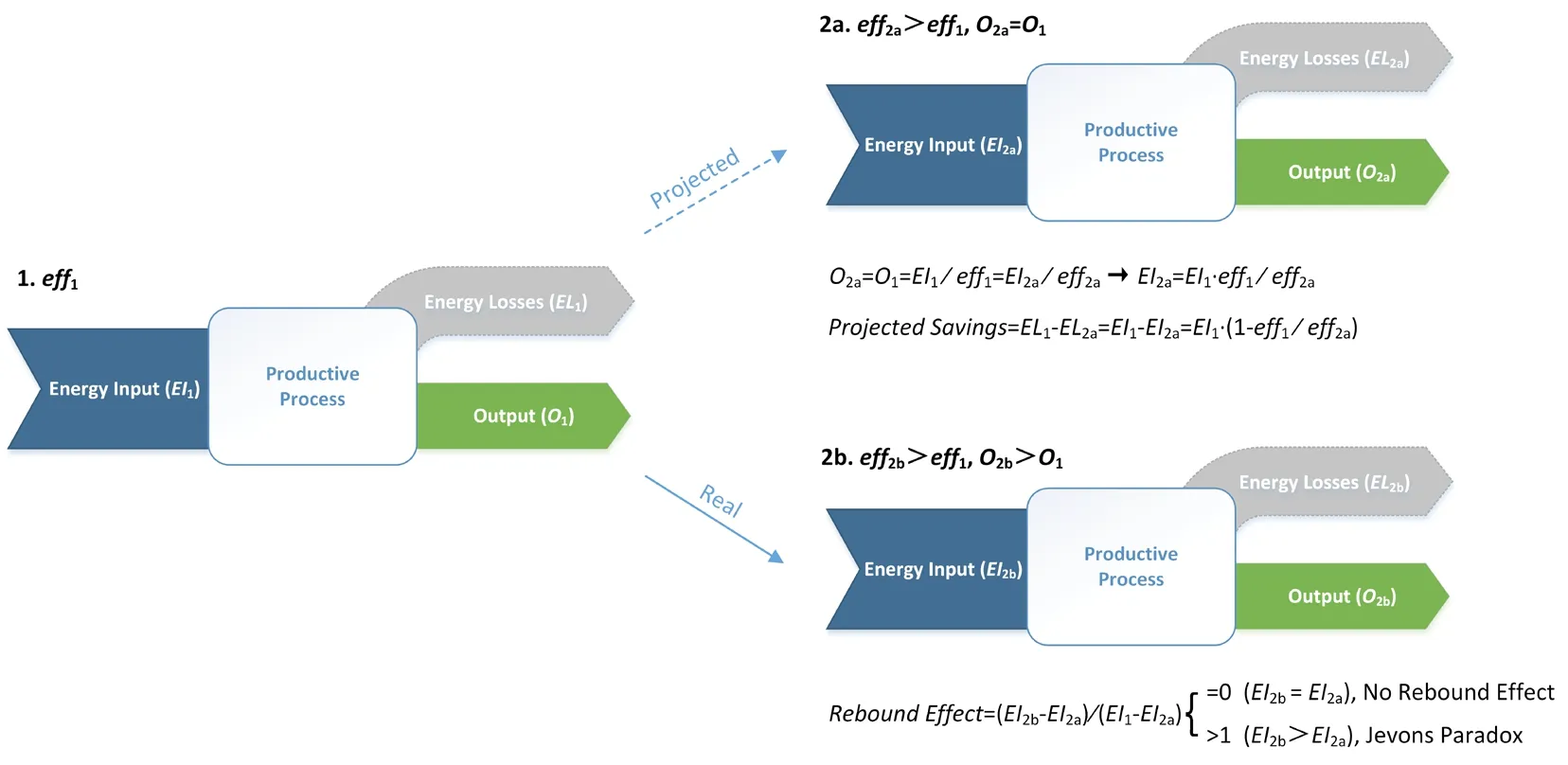

图5展示了生产过程中的技术提高后的预期产出情况(图5-2a)和实际产出情况(图5-2a)。图5-1为技术变化前的初始状况,Productive Process为生产过程,生产效率为ef f1,EI1表示初始状况下的能源投入量,EL1表示能效损耗量,O1表示产出量。图5-2a为技术变化后预期的情形,生产效率为ef f2a(>ef f1),EI2a表示初始状况下的能源投入量,EL2a表示能效损耗量,O2a表示产出。在预期的情形中,生产效率的提高(ef f2a>ef f1)致使能以相对较少的能源投入量(EI2a)实现相同的产出量(O2a=O1),因而预期的能源消耗节约量(Projected Savings)为EL1- EL2a= EI1- EI2a。

而实际情形可能与预期的不一样(图5-2b),不仅生产效率提高了(ef f2a>ef f1),而且产出量也因为回弹效应而增加(O2b>O1)。此时,审视能源投入量之间的关系,如果(EI2b- EI2a)/(EI1- EI2a)>1,即实际能源投入量大于预期的能源投入量(EI2b>EI2a),则杰文斯悖论出现;如果(EI2b- EI2a)/(EI1- EI2a)=0,即实际情形与预期情形一致(EI2b=EI2a),则没有回弹效应。

图5 生产过程中技术改进带来的预期节约(2a)与回弹效应及杰文斯悖论的量化(2b)[32](据A. Dumont、B. Mayor、E. López-Gunn,2013;略改)

一般而言,生产过程中效率的提高意味着每单位产出所需投入的减少,从而节省了资源。假定产出水平不变,可以根据初始和最终预期效率以及初始投入量,直接估计节约量(图5-2a)。因此,在回弹效应的逻辑中,第一步是确定从效率改进中获得的潜在节约。在现实中,考虑到技术改进是嵌套在更广泛的经济体系中时,经济体对效率的变化作出的反应是:减少资源的初衷最终可能导致需求的增加。这就是回弹效应(图5-2b)。在这种情况下,一个关键点是——在更多的能源使用的同时,也获得了更多的产出,因此福利或最终利益可能会增加[33]。

四、能源“回弹效应”研究成果及对杰文斯悖论的检验

自William Stanley Jevons(1865)提出悖论以来,许多学者声称,经济上合理的能效改善将会增加而不是减少能源消耗。“杰文斯悖论”非常难以被实证检验,但的确会对能源和气候政策产生深刻的影响。虽然支持“杰文斯悖论”的证据远非定论,但它确实表明,经济范围内的回弹效应比传统上假设的要大,而且能源在推动生产率提高和经济增长方面有着比传统假设更重要的作用[49]。John M. Polimeni(2009)将能耗强度、人口和经济产出作为解释变量,对能源消费作出了一个经济计量分析,研究的样本涉及四大洲的国家。分析结果表明,当能耗强度降低时,多数国家的能源消费增长了。经验性证据显示替代性的回弹效应十分明显,因此,Polimeni认为杰文斯悖论不应被排除,尽管技术乐观派认为回弹效应较小而环境问题仅凭技术创新就能够在很大程度上解决[2]。Sverre Grepperud、Ingeborg Rasmussen(2004)探索了挪威国民经济行业能源效率改进的影响,各部门之间存在着显著差异,制造业部门的回弹效应明显,而其他行业的反弹效应的影响则比较微弱或几近缺失。R. Madlener、B. Alcott(2009)认为,与传统的认识相反,更有效地利用能源实际上可能通过回弹效应导致更大的能量消耗而不是减少总能耗,或者至少不会降低能耗。由此,虽然能源效率战略是为促进经济增长和提高社会福利的目标服务,但由于实际的环境或能源政策可能会适得其反,导致在绝对条件下不是减少而是更多地使用资源[51]。Thomas Broberg、Charlotte Berg、Eva Samakovlis(2015)测算出瑞典工业部门的能源效率提高5%后的反弹效应在40%~70%之间,能源效率改善具有显著的微观和宏观经济效应,对实际节能效果存在着显著的影响。Severin Borenstein(2015)提出了一个从收入效应和替代效应方面来解析回弹效应的理论框架,他的研究表明回弹不太可能抵消能源效率投资的节约(称为“逆火”或“回火”),但回弹可能会将这些能源效率改善的净节约减少约10%至40%[15]。

对中国国内能源消费领域的诸多研究也得出了相似的研究结论,即一国在倡导提高能源效率的同时可能会导致回弹效应,即能源效率提高带来的能源节约会部分地被新增加的能源需求抵消掉(查冬兰、周德群,2010)。王群伟、周德群(2008)对中国宏观经济层面能源回弹效应的实证研究表明,回弹效应在不同的时间段有不同程度的波动,并显示出下降的趋势。查冬兰、周德群(2010)模拟了不同种类能源效率提高4%对能源消费的影响,证明能源效率回弹效应在中国显著存在。Lin Boqiang、Liu Xia(2012)测算出1981年—2009年中国能源反弹效应平均为53.2%。邵帅、杨莉莉、黄涛(2013)测算了改革开放前中国的回弹效应总体上表现为逆火效应,而改革开放期间则表现为部分回弹效应,且呈曲折下降趋势。Shao Shuai、Huang Tao、Yang Lili(2014)估计出1954年—2010年中国经济范围内的能源反弹效应的平均水平为39.73%,且在1978年中国改革开放实施前后,反弹效应分别为47.24%和37.32%;回弹效应波动幅度较大,呈下降趋势,也表明稳定的政治环境和市场经济体制提高了节能政策的有效性。Li Ke、Lin Boqiang(2015)分析了2006年—2010年中国经济总体和部门层面的能源回弹效应,得出整体行业的回弹效应约为11.31%,大于未考虑行业间的相互影响(11.25%),显著地表明技术进步对节能和回弹效应有不同的影响。Lin Boqiang、Du Kerui(2015)重新审视中国经济的能源回弹效应,测算出在1981年—2011年期间,中国的反弹效应在30%~40%之间,平均值为34.3%。仅有高辉、高碧凤、吴昊(2014)的研究给出了不同的看法,他们分析了中国1978年—2013年的时间序列数据,认为我国能源回弹效应整体呈上升趋势,但历年整体能源回弹效应小于1,说明能源回弹效应不是很明显,而政府通过引导技术进步促进能源消费降低的政策实施效果较好。

此外,一些学者测算出中国能源消费的回弹效应存在着一定程度的或明显的“逆火效应”。蒋建春(2010)测算出我国短期内能源反弹效应均小于100%,而长期内,中西部的反弹效应大于100%,出现了一定的逆火效应,东部地区反弹效应则相对较小。高辉、冯梦黎、甘雨婕(2013)测算了中国2001年—2011年的能源回弹效应系数,得出11个年度均属于逆火回弹效应,且能源回弹效应系数与能源消费回弹量呈同势变化。杨晓华、徐桂花、Jatin Nathwani(2014)认为回弹效应在中国是显著存在的,而且在能源密集型行业和部分省份可能存在逆火效应。王宝宁(2014)测算出近些年我国能源回弹效应都超过了100%。黄纯灿、胡日东(2015)测算了中国1980年—2012年的能源反弹效应平均值为151%,有着明显的“逆火效应”。

在对中国省域层面的分析上,学者们也证实了回弹效应的存在,认为技术效率带来的潜在能源节约量并没有完全实现,有相当一部分能源节约因为规模效应而被抵消掉。陈燕(2011)分析了1980年—2007年湖北省的能源回弹效应,得出能源回弹效应在不同的时间段有不同程度的波动,但总体上呈现出逐步下降的趋势。林雪文(2011)利用广东省21个城市的面板数据验证了回弹效应的存在,低耗能高产出区、高耗能低产出区和低耗能低产出区的平均回弹效应值分别为17.91%、10.82%和8.10%。张江山、张旭昆(2014)测算了全国以及28个省份1987年—2012年的能源回弹效应,结果表明中国宏观经济的能源回弹效应均值为85.89%,各省能源回弹效应总体表现为部分回弹,随着时间而变化的趋势存在一定差异性。宋锋华、王峰(2015)测算了1978年—2011年新疆地区技术进步对能源消费的回弹效应,证明新疆地区存在着明显的回弹效应,且回弹效应在10%~35%间波动,能源消费回弹效应呈现下降的趋势。李芳(2015)测算出1985年—2013年广东省的能源回弹效应长期一直存在,大部分年份处于“部分回弹”状态,能源回弹的大小略高于全国水平。佟金萍、秦腾、马剑锋等(2015)对江苏省能源回弹效应进行测算,实证研究表明江苏省能源回弹效应出现了“逆火效应”,单纯依靠技术进步无法有效降低能源消耗。姚欢(2016)测算出江苏省近13年内短期回弹效应平均值10.37%,长期回弹效应平均高达71.48%。长期来看,江苏省存在强回弹效应,能效提高的潜在节能效果中有大部分未能实现,但是仍有着较大的节能空间。韩颖、刘庆、白宝鑫等(2016)测算了1986年—2014年辽宁省存在比较明显的回弹效应,并呈上升趋势。Fan Ruguo、Luo Ming、Zhang Pengfei(2016)应用地理和时间加权回归模型分析了1995年—2011年间中国30个省份的能源强度演化局部效应,提出要充分考虑能源强度演化路径的时空变化,制定相应的政策来减少反弹效应,从而促进不同地区能源消费的平衡发展。

具体到分行业层面,“生产部门提高能源效率在短期内确实能够降低我国能源消耗”,但是,“由于回弹效应的存在,长期来看,在技术层面‘产量相同投入更少’的努力反映到宏观经济层面则转变成‘生产更多投入更多’,并且加剧了我国经济高耗能的偏好”[53]。国涓、凌煜、郭崇慧等(2010)测算了1979年—2007年中国工业部门能源消费的反弹效应,得出中国工业部门的平均能源反弹效应约为46.38%,而能源反弹效应总的变化趋势呈递减状态。兰江(2010)测算出1995年—2007年我国五大类行业的能源反弹效应变动范围为20%~180%,且五大类行业均出现不同程度的“逆火效应”。陈凯、史红亮、闫波(2011)测算了2000年—2007年间中国钢铁行业平均回弹效应高达130.47%。吕荣胜、聂铟(2013)估算出中国工业行业1978年—2008年能源消费的回弹效应,表明我国工业能源消费确实存在回弹效应,但呈下降趋势。Lin Boqiang、Li Jianglong(2014)测算出中国重工业的反弹效应约为74.3%,小于100%的“回火效应”阈值,能源效率的提高可以在一定程度上节约能源。Li Ke、Zhang Ning、Liu Yanchu(2016)分析了中国36个工业部门在1998年—2011年的总能源回弹效应为88.42%,并认为投资驱动的经济增长不利于节能,并在次年导致强劲的能源反弹效应,而中国工业部门的节能需要采取不同的策略。

总而言之,国内外学者的众多研究基本揭示了回弹效应在能源消费领域普遍存在,但较少显示出明显的“逆火效应”。回弹效应在不同的经济水平有着不同的影响,从微观经济(消费者)到宏观经济(国民经济)都有所体现,而它的重要性在各个水平的经济体系中也尚未确定。即便如此,仍有大量的证据显示在国家层级,即使效率进步了,通常也会带来资源消耗的增长,这至少表明效率的改进并不是缩减消费的充分必要条件(即便这并未不必然表示资源消费的增长是由于效率改进导致的)。正如Polimeni(2009)的观点,经验性证据显示替代性的回弹效应十分明显,杰文斯悖论不应被排除。也正如众多学者所述,通过提高能效降低能源消费的思路是总体可行的,但潜在节能效果中有相当一部分被经济快速增长所带来的新一轮能源消费所抵消,使得长期回弹效应偏高[54]。这意味着不能单纯依靠技术手段来减少能源消耗和排放,经济手段也应作为补充,以确保节能减排的效果[55]。

五、杰文斯悖论对缓解资源环境问题的启示

杰文斯悖论在20世纪的前四分之三的时期基本被人们遗忘了,直到70年代随着罗马俱乐部在《增长的极限》中的呼吁,激起了人们对资源短缺问题的日益关注,而1973年—1974年石油危机则加强了人们对此问题的认识(John B. Foster,Brett Clark,Richard York,2010)[22]。出于当时对无所不在的煤炭资源视角,杰文斯大大高估了回弹效应增长的趋势,而有两方面的原因是其偏见产生的根源:一是他明显夸大了新的工业应用的机会,认为煤蒸汽在电力能力方面的明显优越性将迅速取代实力较差的传统能源载体;二是他坚信煤炭将成为当代文明的支柱,没有任何其他的动力来源可以取代它。尽管如此,从杰文斯提出悖论开始,他的理论观点仍然滋养着150年以来的当代研究。探索回弹效应的程度,以及辨识它与能源使用类型和特定技术发展阶段的不同,仍然是至关重要的问题,这对旨在减少二氧化碳排放和抵消全球变暖的政策具有重要的意义。值得注意的是,如果杰文斯是正确的,那么鼓励能效进步作为减少碳排放的手段将是一个适得其反的政策[47]。

在当前的资源形势和环境状况下,国家(和地区)的可持续发展能力将面临严峻的挑战。传统的思想认为,在长期内国家(和地区)可持续发展能力是建立在改善资源利用效率、并依赖技术进步所带来的持续发展动力基础上的。然而,正如杰文斯悖论所提到的“认为燃料的节约使用会带来消费的减少,这完全是一个令人困惑的论断”,能效技术进步带来的收益并不必然会减少能源消耗,相反,它倾向于更高的消耗并加速了资源的耗竭速度。

当然,杰文斯认为“燃油效率上涨往往会增加燃料的使用”,但这并不意味着提高燃料效率是没有价值的,更高的燃料效率可以提高产出和物质生活质量。例如,高效的蒸汽引擎使得商品和人的运输成本变低。然而,如果Khazzoom-Brookes假设是正确的,提高燃料效率本身就不会降低化石燃料的损耗率。大多数政府、环保主义者和非政府组织奉行提高效率的政策,认为这将降低资源消耗、减少环境问题。另一些人,包括许多环境经济学家,对这种“效率战略”的可持续性表示怀疑,并担心效率的提高实际上会导致更高的生产和消费。他们认为,为了减少资源的使用,效率收益应与其他限制资源使用的政策相结合[20][49]。

在较低的能源价格和较低的能源效率的现状下,想要通过改进能源使用效率来减少能源总消耗是不可行的,因为政策在实施过程中可能会陷入“囚徒困境”而导致最终效果不理想(Huang Yanwen,2009)。如果政府只是通过能源效率门槛来限制企业,如淘汰那些高能耗、高污染和采用落后技术的企业,将难以有效地降低区域的能源消耗。相反,如果政府对采用先进能效技术的企业进行补贴,则可以有效降低新企业的进入成本,并能使低能效的企业通过相对较低的成本来运用新技术。由此,能效的提高在短期内既不会对区域产出有明显的影响,也使能耗在长期内维持在一个较低的水平[2]。Blake Alcott(2005)也认为,如果杰文斯是正确的,效率政策就会适得其反,而企业正常的效率收益必须通过配额或配给等物理限额来予以补偿[56]。

杰文斯悖论表明,效率提高本身可能不会减少燃料的使用,而且可持续能源政策必须依赖于其他类型的政府干预。因为杰文斯悖论仅适用于提高燃料效率的技术改善,强加保护标准或其他政府干预以增加费用不会凸显出矛盾,并且可以用于控制回弹作用。为了确保能效技术的提高能够减少燃料使用,效率收益可以与政府干预相结合以减少需求(如绿色税、限额和贸易,或更高的排放标准)。Jinlong Ouyang、Enshen Long、Kazunori Hokao(2010)总结了五种可行方法以缓解反弹效应:(1)开发可再生能源;(2)提高能源价格;(3)提高能源效率;(4)建立合理的能源价格体系;(5)改善消费者行为[38]。David Font Vivanco、René Kemp,Ester van der Voet(2016)认为,适当的政策设计和政策组合是避免不期望的结果(例如回弹效应和环境问题)的关键,而经济范围内的限额和贸易制度以及能源和碳税将成为制定排放上限和解决整个经济体能源使用的最有效政策[57]。Mathis Wackernagel、William Rees(1997)曾建议,从效率收益中节省的任何成本都应被“征税或从其他经济环节中去除,最好是在自然资本重组中进行再投资”[58]。

因此,技术进步是应付能源-环境问题的一个重要补充,但它并不像政策制定者所乐观认为的是一种普遍适用的补救措施,尽管技术的确为人类提供了更大的选择空间。更深层次的原因是,效率提升收益只有在响应效率的演变不会改变现存的行为时,才能带来资源的节约。而在现实中,人类系统的演变易于快速地适应效率的任何变化。总之,由于技术进步被当作是资源、环境政策的一个潜在补充,如果想要改善能源-环境状况,消费者则需要改变自身的行为,包括在选择决策时考虑环境优先权等。迄今为止,这也是唯一能够应对杰文斯悖论的有效手段。

能源问题是全球经济发展的焦点,降低能耗强度和能源消耗是经济发展面临的紧迫问题。虽然蒸汽机车、钢铁冶金等新工艺、新技术的历史重要意义,或在电力引入后使得产出、产品和化石能源的使用均得到了增长,是毋庸置疑的,同时历史证据也不足以证明能效的提高在当前能导致更高的能源使用,但是,经验性证据的确表明杰文斯悖论的确存在。为此,我们可以得到如下论断:(1)效率的提高给人类以及内嵌于社会经济系统中的生态系统带来了益处,然而,迄今为止技术进步已被当作是为人类而不是生态系统作出的改进因素;(2)从新古典经济学的范式来看,能效进步或技术进步并不像大多数人认为的是解决能源-环境问题的灵丹妙药;(3)如果杰文斯悖论的确存在,那么技术作为“解放者(liberator)”就是一个虚构的谎言,因而人类必须趁早制定出合适的可持续发展政策和方法;(4)人类必须自愿改变自身的行为(即便这种自反性选择在现代社会并不受欢迎),才能实现资源、环境和社会的可持续发展[2]。

[1] JEVONS W S. The Coal Question: An Inquiry Concerning the Progress of the Nation and the Probable Exhaustion of our Coal-Mines[M]. 2nd Editon. Macmillan, London, 1866.

[2] JOHN M POLIMENI, KOZO MAYUMI, MARIO GIAMPIETRO, et al. The Myth of Resource Efficiency: The Jevons Paradox[M]. Routledge,2008.

[3] BOULDING K E. Foreword[M]// Thomas Robert Malthus.Population: The First Essay. University of Michigan Press, Ann Arbor, MI, 1959.

[4] BROOKES L G. Energy Policy, the Energy Price Fallacy and the Role of Nuclear Energy in the UK[J]. Energy Policy,1978, 6(2):94-106.

[5] BROOKES LEONARD. A Low Energy Strategy for the UK[J].Atom, 1979, 269(3): 73-78.

[6] KHAZZOOM J DANIEL. Economic Implications of Mandated Efficiency in Standards for Household Appliances[J]. Energy Journal, 1980, 1(4):21-40.

[7] LOVINS A B. Energy Savings from more Efficient Appliances:Another View[J]. Energy, 1988, 9(2): 155-162.

[8] SCHIPPER L, GRUBB M. On the Rebound? Feedback between Energy Intensities and Energy Uses in IEA Countries[J].Energy Policy, 2000, 28(6–7):367-388.

[9] ZEIN-ELABDIN E O. Improved Stoves in Sub-Saharan Africa:the Case of the Sudan[J]. Energy Economics, 1997, 19(4):465-475.

[10] HAAS R, SCHIPPER L. Residential Energy Demand in OECDCountries and the Role of Irreversible Efficiency Improvements[J]. Energy Economics, 1998, 20(4):421-442.

[11] HERTWICH E G. Consumption and the Rebound Effect[J].Journal of Industrial Ecology, 2005, 9(1-2): 85-98.

[12] SMALL K A, DENDER K V. Fuel Efficiency and Motor Vehicle Travel: The Declining Rebound Effect[J]. Energy Journal,2007, 28(1):25-51.

[13] GILLINGHAM KENNETH, KOTCHEN MATTHEW J, RAPSON DAVID S,et al. Energy Policy: The Rebound Effect is Overplayed[J].Nature, 2013, 493: 475-476.

[14] TURNER K. “Rebound” Effects from Increased Energy Efficiency: A Time to Pause and Reflect[J]. Energy Journal,2013, 34(4): 25-42.

[15] SEVERIN BORENSTEIN. A Microeconomic Framework for Evaluating Energy Efficiency Rebound and Some Implications[J]. Energy Journal, 2013, 36(1): 1-21.

[16] OTTO V M, LÖSCHEL A, REILLY J. Directed Technical Change and Differentiation of Climate Policy[J]. Energy Economics,2008, 30(6):2855-2878.

[17] 袁富华,吴著. 人类能走出杰文斯阴影吗?[J]. 生态经济,2001(7):13-15.

[18] 叶海涛. 生态环境问题的技术化和经济学解决方案批判——以“杰文斯悖论”为中心[J]. 江苏行政学院学报,2015(6):26-30.

[19] 丘海斌. 中国制造业能源消费存在杰文斯悖论吗[J]. 经济学家,2016(3): 32-39.

[20] YORK R. Ecological Paradoxes: William Stanley Jevons and the Paperless Office[J]. Human Ecology Review, 2006, 13(2):143-147.

[21] GOSSART C. Rebound Effects and ICT: A Review of the Literature[M]// ICT Innovations for Sustainability. Springer International Publishing, 2015:435-448.

[22] FOSTER J, CLARK B, YORK R. Capitalism and the Curse of Energy Efficiency: The Return of the Jevons Paradox[J].Monthly Review, 2010, 62(6):1-12.

[23] STAPLETON L, SORRELL S, SCHWANEN T. Estimating Direct Rebound Effects for Personal Automotive Travel in Great Britain[J]. Energy Economics, 2016, 54:313-325.

[24] FREEMAN R, YEARWORTH M, PREIST C. Revisiting Jevons’Paradox with System Dynamics: Systemic Causes and Potential Cures[J]. Journal of Industrial Ecology, 2016, 20(2):341-353.

[25] ODECK J, JOHANSEN K. Elasticities of Fuel and Traffic Demand and the Direct Rebound Effects: An Econometric Estimation in the Case of Norway[J]. Transportation Research Part A Policy & Practice, 2016, 83:1-13.

[26] 王辉, 周德群, 周鹏. 我国城市客运交通能源回弹效应实证研究[J]. 能源技术与管理, 2011(5):50-52.

[27] 王辉. 我国省域能源效率及直接回弹效应研究[D]. 南京: 南京航空航天大学, 2012.

[28] WANG Z, LU M. An Empirical Study of Direct Rebound Effect for Road Freight Transport in China[J]. Applied Energy,2014, 133(6):274-281.

[29] ZHANG Y J, PENG H R, LIU Z, et al. Direct Energy Rebound Effect for Road Passenger Transport in China: A Dynamic Panel Quantile Regression Approach[J]. Energy Policy, 2015,87:303-313.

[30] CHAI J, YANG Y, WANG S, et al. Fuel Efficiency and Emission in China’s Road Transport Sector: Induced Effect and Rebound Effect[J]. Technological Forecasting & Social Change,2016, 112:188-197.

[31] CEDDIA M G, SEDLACEK S, BARDSLEY N O, et al. Sustainable Agricultural Intensification or Jevons Paradox? The Role of Public Governance in Tropical South America[J]. Global Environmental Change-human and Policy Dimensions, 2013,23(5):1052-1063.

[32] DUMONT A, MAYOR B, LÓPEZ-GUNN E. Is the Rebound Effect or Jevons Paradox a Useful Concept for better Management of Water Resources? Insights from the Irrigation Modernisation Process in Spain[J]. Aquatic Procedia, 2013, 1:64-76.

[33] 郭雅楠. 农业水资源反弹效应研究[D]. 榆林: 西北农林科技大学, 2015.

[34] CHITNIS M, SORRELL S, DRUCKMAN A, et al. Turning Lights into Flights: Estimating Direct and Indirect Rebound Effects for UK Households[J]. Energy Policy, 2013, 55(55):234-250.

[35] CHITNIS M, SORRELL S. Living up to Expectations: Estimating Direct and Indirect Rebound Effects for UK Households[J].Energy Economics, 2015, 52:S100-S116.

[36] GRABS J. The Rebound Effects of Switching to Vegetarianism.A microeconomic Analysis of Swedish Consumption Behavior[J]. Ecological Economics, 2015, 116:270-279.

[37] LIU J, SUN X, LU B, et al. The Life Cycle Rebound Effect of Air-Conditioner Consumption in China[J]. Applied Energy,2016, 184:1026-1032.

[38] OUYANG J, LONG E, HOKAO K. Rebound Effect in Chinese Household Energy Efficiency and Solution for Mitigating it[J]. Energy, 2010, 35(12):5269-5276.

[39] 路正南, 冯阳, 何枚蔚. 中国城镇居民能源消费反弹效应动态分析与政策研究[J]. 生态经济, 2016, 32(7): 78-82.

[40] JIN S H. The Effectiveness of Energy Efficiency Improvement in a Developing Country: Rebound Effect of Residential Electricity Use in South Korea[J]. Energy Policy, 2007,35(11):5622-5629.

[41] OREA L, LLORCA M, FILIPPINI M. A New Approach to Measuring the Rebound Effect Associated to Energy Efficiency Improvements: An Application to the US Residential Energy Demand[J]. Energy Economics, 2015, 49:599-609.

[42] WANG Z, LU M, WANG J C. Direct Rebound Effect on Urban Residential Electricity Use: An Empirical Study in China[J].Renewable & Sustainable Energy Reviews, 2014, 30(2):124-132.

[43] LIN B, LIU H. A Study on the Energy Rebound Effect of China’s Residential Building Energy Efficiency[J]. Energy& Buildings, 2015, 86:608-618.

[44] WANG Z, HAN B, LU M. Measurement of Energy Rebound Effect in Households: Evidence from Residential Electricity Consumption in Beijing, China[J]. Renewable & Sustainable Energy Reviews, 2016, 58:852-861.

[45] LIN B, XIE X. Factor Substitution and Rebound Effect in China’s Food Industry[J]. Energy Conversion & Management,2015, 105:20-29.

[46] LIN B, ZHAO H. Technological Progress and Energy Rebound Effect in China׳s Textile Industry: Evidence and Policy Implications[J]. Renewable & Sustainable Energy Reviews,2016, 60:173-181.

[47] MADUREIRA N L. The Anxiety of Abundance: William Stanley Jevons and Coal Scarcity in the Nineteenth Century[J].Environment & History, 2012, 18(3):395-421.

[48] GREENING L A, GREENE D L, DIFIGLIO C. Energy Efficiency and Consumption — the Rebound Effect — a Survey[J]. Energy Policy, 2000, 28(6): 389-401.

[49] SORRELL S. Jevons’ Paradox Revisited: The Evidence for Backfire from Improved Energy Efficiency[J]. Energy Policy,2009, 37(4): 1456-1469.

[50] SAUNDERS H D. The Khazzoom-Brookes Postulate and Neoclassical Growth[J]. Energy Journal, 1992, 13(4): 131-148.

[51] MADLENER R, ALCOTT B. Energy Rebound and Economic Growth:A Review of the Main Issues and Research Needs[J]. Energy,2009, 34(3): 370-376.

[52] ALCOTT BLAKE. Historical Overview of the Jevons paradox in the Literature[M]//. Polimeni J M, Mayumi K, Giampietro M. The Jevons Paradox and the Myth of Resource Efficiency Improvements. Earthscan, 2008: 7–78.

[53] 李元龙, 陆文聪. 生产部门提高能源效率的宏观能耗回弹分析[J]. 中国人口·资源与环境, 2011, 21(11): 44-49.

[54] 邵帅, 杨莉莉, 黄涛. 能源回弹效应的理论模型与中国经验[J].经济研究, 2013(2):96-109.

[55] LIN B, LIU X. Dilemma between Economic Development and Energy Conservation: Energy Rebound Effect in China[J].Energy, 2012, 45(1): 867-873.

[55] ALCOTT B. Jevons’ paradox[J]. Ecological Economics, 2005,54(1): 9-21.

[57] VIVANCO D F, KEMP R, VOET E V D. How to Deal with the [29][29] Rebound Effect? A Policy-Oriented Approach[J].Energy Policy, 2016, 94: 114-125.

[58] WACKERNAGEL M, REES W E. Perceptual and Structural Barriers to Investing in Natural Capital: Economics from an Ecological Footprint Perspective[J]. Ecological Economics,1997, 20(1): 3-24.

Is Technological Advance as a Liberator to Break the Energy-Environment Constraints? —A Theoretical Survey on Jevons Paradox

Many scientists and policymakers believe that technological advance can reduce resource consumption,but Jevons had stated that this could be a false expectation. From the historical origins of Jevons paradox and the related research results, this paper expounds the origins, development and expansion of Jevons paradox, and analyzes the theoretical roots of the Jevons paradox arising from the direct effects and indirect effects, the relationship between supply and demand, as well as the projected situation and the real situation in the productive process. Then,combined with the domestic and foreign research results of “rebound effect”, the theoretical observation is carried out. Empirical evidence demonstrates that the rebound effect of substitution is obvious, and the Jevons paradox should not be ruled out. The idea of reducing energy consumption by improving energy efficiency is generally feasible, but cannot solely rely on technical means to reduce energy consumption and emissions, the economic measures should be used as a supplement to ensure the effectiveness of energy conservation and emission reduction.Finally, the essay points out that technological advance is potentially an important complement to energyenvironment issues, but it is not a universally applicable remedy thought optimistically by the policymakers, and if the energy-environment situation is to be improved, human beings must voluntarily change their behavior patterns in order to achieve sustainable development of resources, environment and society.

Jevons paradox; technological advance; rebound effect; backfire effect; energy; environment

F062.1

A

1007-6875(2017)05-0031-13

10.13937/j.cnki.hbdzdxxb.2017.05.006

河北省社会科学基金项目“杰文斯悖论的经验性研究及对资源开发利用模式的启示”(HB14LJ004)。

周吉光(1981—),男,湖北鄂州人,经济学硕士,副编审,主要研究方向为资源经济学和环境经济学。

(责任编辑:刘格云)