诗话:诗画融通的批评

2017-12-05王新

王 新

诗话:诗画融通的批评

王 新

一

李义山之诗当以词读之。王国维说“词之为体要眇宜修”,词具幽微体贴之美质,义山诗足以当之。且看《夜雨寄北》:

君问归期未有期

巴山夜雨涨秋池

何当共剪西窗烛

却话巴山夜雨时

一句由现在询问未来,二句言现在,三句复言未来,四句再由未来回想现在(未来之过去也)。单言时态已是过去、现在、未来往复回环精细入微,在恍兮惚兮的时间流转中,已具词之迷离惝恍之美。《无题》诸诗不出此外,义山深情人也。

又中国诗词此种千回百转之美质,与中国画(尤其文人手卷)“身所盘桓,目所绸缪”(宗炳语)卷舒开合的空间组织韵律,有同工之妙。中国诗画此般远近取与、吞吐开合的气质,共同昭明了中国艺术家与时间和空间的亲密自由关系。

二

义山诗“沧海月明珠有泪,蓝田日暖玉生烟”,乍看意象缤纷杂乱无系,沉潜深咏方悟月·珠·泪·玉皆含圆润之质,复以沧海·月明·玉烟造迷朦之境,深契“此情可待成追忆,只是当时已惘然”之“惘然”,诗人灵心婉细之才具不可追寻也。又当代诗人周策纵《红豆》正是灵犀相通:

我知道这不是她水晶莹莹的眼珠,

也不是轻轻写入湘水的雨滴,

只是堕楼人以泪血之诀意

在达美尼嫩枝上

结着杜鹃的啼声。

眼珠·雨滴·堕楼人(用石崇妾绿珠堕楼之典)·泪血,诸意象似“红豆”有圆满之质,不禁推想“杜鹃的啼声”亦为圆实之状。

李白“玉阶生白露,夜久侵罗袜。却下水晶帘,玲珑望秋月”似之,玉阶、白露、水晶帘、玲珑、秋月皆为透明清澈之质,组织绾合毫无经意,一派晶莹,可见诗人锐敏之才具。“明月不归沉碧海,白云愁色满苍梧”,形容男人如月,归于大海,一派澄澈,似之。

三

王国维痴绝人也。“人间何事又悲秋,正是伤春罢,却向秋风亭畔,数梧桐叶下”,才伤春又悲秋,情何以堪,“数”字欲说还休,落寞中一表执痴。又“修竹娟娟,风里时闻响佩环,蓦然深省,起踏庭中千个影”,徘徊流连,一往情深,遍踏庭中千千竹影,正是斯人独憔悴,憔悴而执著。其评“古今成大事业者必经三境界”,无论是“独上高楼,望尽天涯路”之人,或“衣带渐宽终不悔”之人,抑或“蓦然回望,那人却在灯火阑珊处”之那人,皆为一往不复执著孤独形象。又由陈寅恪所言“凡一种文化值衰落之时,为此文化所化之人,必感苦痛”,故痴绝如王国维者,自沉当不复有疑了。

又中国诗词中多痴绝形象,如《诗经·蒹葭》:“蒹葭苍苍,白露为霜,所谓伊人,在水一方。溯洄从之,道阻且长,溯游从之,宛在水中央。”如屈子“亦余心之所善兮,虽九死犹未悔”。如冯延巳“独立小桥风满袖,平林秋月人归后”。如秦观“高城望断,灯火已黄昏”。如辛弃疾“落日楼头,断鸿声里,江南游子,把栏杆拍遍,无人会,登临意”。如黄仲则“似此星辰非昨夜,为谁风露立中宵”。

四

自幼诵读王维“红豆生南国,春来发几枝,愿君多采撷,此物最相思”,直感其清美渊永,却未求甚解。某日顿悟,妙在一“愿”字也。在花枝与爱情同开的时光中,诗人不光珍重自己的深情,亦殷勤嘱托并祝福天下有情人,境界复大矣。

由此想起海子落寞颓唐中的秀句:

图一:将兆和《杜甫像》,衣服与身体用整块三角概括,又略显跌宕,寓意着大地诗人杜甫老健又不乏生峭的诗风与人格

给每一条河每一座山取一个温暖的名字

陌生人,我也为你祝福

愿你有一个灿烂的前程

愿你有情人终成眷属

愿你在尘世获得幸福

我只愿面朝大海,春暖花开

一怀温暖,始知诗人之爱。又“夜来风雨声,花落知多少”深情眷顾昨夜落花,诗人之心也,爱亦大矣。陈师道“屡失南邻春事约,只今容有未开花”似之。

五

“千山响杜鹃,万壑树参天”一畔明亮的意境。细读“千”“山”“鹃”“参”“天”皆响亮明朗之音,在“杜”“壑”“树”的短促中逼出,令耳鼻爽然,顿生清新浏亮之味。音义契而两美陈,诗人绣口锦心也。王国维《人间词话》中以为“绿杨楼外出秋千”有出蓝之美,从音韵角度分析,“绿”“外”两字锁住前部分,为仄声,“出秋千”三字为平声,由仄而平骤然跌落,俨然秋千飞出的轻俏之态。又徐志摩《再别康桥》:

悄悄是别离的笙箫

夏虫也为我沉默

沉默是今晚的康桥

单论音韵之顿挫流转,亦知是其中冠绝之句,诗人必深谙音律也。

六

惯常只见杜甫“穷年忧黎元、叹息肠内热”的悲慨沉雄,其实他还是一个蛮可爱的老头。“百年浑得醉,一月不梳头”憨也;“束带发狂欲大叫,簿书何来急相仍”,率直诙谐也;“熟知茅斋绝对小,江上燕子故来频。衔泥点污琴书内,更接飞虫打着人”,幽默也;“娇儿不离膝,畏我复却去”,温柔细腻也;将“鹑衣穿百结”的老妻写成“香雾云鬟湿,清辉玉臂寒”,爱美也。一言以蔽之,活脱脱一性情中人也。英诗“我的心里有猛虎在嗅蔷薇”,说的是任何人心里有猛虎也有蔷薇。诗人之诗只见猛虎或只见蔷薇,多半是不真诚的,所以从来都是先做凡人再做诗人。

七

杜甫(图一)之诗,若论炼字,窃以为唯“结实成精”四字当之,“红入桃花嫩,青归柳叶新”,“竹批双耳俊,风入四蹄轻”,“入”“归”“批”皆俗字、恶字、重字,然而一入杜诗即生轻峻飞扬之力,字词钝重,而句法飞扬,此杜诗独特境界。

譬之后印象派画家塞尚,其画面结构铜雕铁铸,锁砌得牢不可破,然而观其画面笔触却极其温柔细嫩,甚或诸多犹豫徘徊,与其整体结构的坚固肯定截然不类。

两者,杜甫是在世苦,塞尚是超越苦也。如尼采云:在观照美时我们渴望什么?渴望自己也成为美的:我们以为必定有许多幸福与此相联——但这是一种误会。

八

古典诗词的时空艺术堂奥渊永,或有悟,记之。

“白日依山尽,黄河入海流”,白日落堕由黄河承续,时间向晚而空间奔向开阔,生机未尽,这是时间向空间转换。“前不见古人,后不见来者,念天地之悠悠,独怆然而涕下”,在古人(过去)与来者(未来)的断裂中,寓表“我”(现在)之须臾,而天地悠悠无限,彰显着时间与空间无可转换的张力与焦虑。说李白“西风残照,汉家陵阙”遂千古登临之口,我看未必,《感遇》较之,如何?

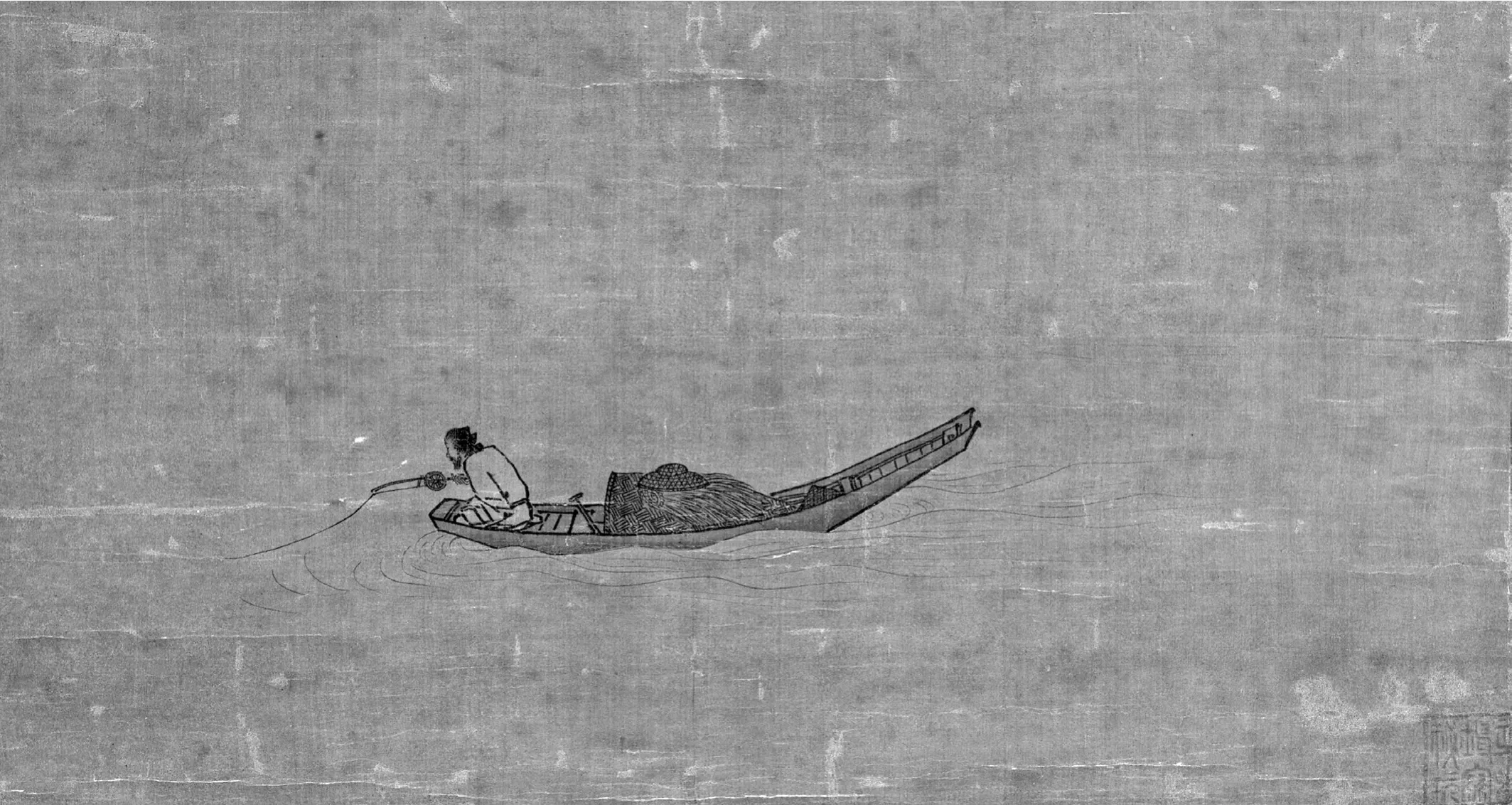

“千山鸟飞绝,万径人踪灭,孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪(图二)。”千山→万径→孤舟→渔翁,这是一个天空向渔翁归向的空间,暗喻“钓雪”渔翁已臻吐纳天地、人迹罕至之境,“江山无限影,都聚一亭中”,倪瓒画中常见的孤独一亭,不正如是?这是一个有我而自足的空间。“木末芙蓉花,山中发红萼,涧户寂无人,纷纷开且落”,这是一个无我而自足的空间。“屋舍俨然,土地平旷”之桃花源亦为一自足空间,从历史眼光看,自闭于空间便失落于时间;但从审美眼光看,封闭于空间却自足于时间。无论如何,空间结构与诗人精神世界,往往同构同生。“会当凌绝顶,一览众山小”,“欲穷千里目,更上一层楼”则为空间之扩张与突破,可窥诗人释放与突破的精神张势。

图二:马远《寒江独钓》图,极近柳宗元的《渔翁》诗境。中国艺术史上,马远是一个极富诗意情怀的宫廷画家

九

诗之喻贵奇也,言人如花,俗;言花如人,奇。武则天面首张宗昌,小名六郎,当时炙手可热,人皆追捧,有人著文,言“莲花似六郎”,奇也,千载而下,可想见其惊艳之态,堪为古今第一才华横溢的马屁。柳如是“最是西陵寒食路,桃花得气美人中”,言桃花生气得自美人灵气,与“六郎”之比,同出一机杼。东坡“欲把西湖比西子”,亦奇也。少游“自在飞花轻似梦,无边丝雨细如愁”,一反常态,化具象为抽象,转板滞为灵动。“浮云游子意,落日故人情”似之。

绘画求奇,以僧人为多见,比如石涛,其画有时故意逆反透视,远景清晰,近景反而模糊;比如担当和尚,毫无顾忌地将一条泉瀑置于画面正中,不避呆板;比如八大,将又瘦又小的一条鱼画,在一幅偌大的白纸中央,四面皆无。此皆狂禅使然乎?

十

余光中《乡愁》四节。从乡愁是“邮票——船票——坟墓”,再到第四节“而今呵,乡愁是一湾浅浅的海峡,我在这头,大陆在那头”奇峰突起,卒章其志,此“三一”结构与李白“越王勾践破吴归,战士还家尽锦衣,宫女如花满春殿,只今唯有鹧鸪飞”异曲同工。

相声之中的抖包袱手法似之,周星驰的幽默亦似之。

十一

杜甫知画,故而长于用色,《戏为韦偃双松图歌》中“白催朽骨龙虎死,黑入太阴雷雨垂”,可谓黑白惊心;“绿垂风折笋,红入雨梅肥”则红绿打眼,而“瓢弃樽无绿,炉存火似红”,乍看火红酒绿,一派温馨,细忖之,则红绿皆无,满目凄凉,是谓有色而无色也。舒婷“野火在远方,远方在你琥珀色的眼睛里”,野火红艳,簇动在苍茫远景,收入橙黄的眼眸。燃烧的野性,远望之忧伤,在红与橙的交织中透溢,是谓无色而有色也。颜色有无中,淡妆浓抹总相宜。又“红杏枝头春意闹”古今评家皆以“闹”字为奇,然则若无热情之红,何来“闹”?“红”字垫得妙。

十二

何为诗性思维?“两人对酌山花开(一杯一杯复一杯)”是也,“两人对酌”与“山花开”以实用眼光论毫无关联,然而这间逻辑却是诗性思维。“美人梳洗时,满头间珠翠。岂止两片云,戴着几村税”。前三句诗性思维,接后句急转直下,非诗人语也。

王国维论无我之境,当以物观物,我臆揣为当以忘情之眼观物——忘情非无情,“太上忘情,其下不及情,情之所衷正在我辈”,忘情是对无情的否定,对痴情的超越——则消泯物我功利,拉开物我距离,距离产生美,在美中求物我的真正会通。故“看”有奇妙。

顾城“你一会看我/一会看云/我觉得你看我时很远/你看云时很近”看云,即以审美忘情之眼观之,故很近而契通;看“我”则反之。“采菊东篱下,悠然见南山”似之,“相看两不厌,只有敬亭山”亦似之。

图三:蒙古阿尔泰岩刻《四套马车》,画面隐藏着艺术家已置身于车架之上的视点;民间艺术家在知识、才情与生活世界等诸多层面,与精英艺术家有着显著区别

绘画亦有三种观看关系:我(观者)看你(画中人),你不看我,为传统绘画,体现观者对绘画的宰制性权力;里格尔发现,荷兰画派始,我看你,你也看我,预示着现代自由主体的诞生,是一种交互对话;现代征兵招贴画中,如《美国需要你》,山姆大叔手指,斩截径指,朝向观者,我看不看你,你都看我,一种强力的召唤、不容质疑的命令,画中人已对观者构成支配性权力。较弱的召唤性权力,是赵孟頫《鹊华秋色图》,前景水面没于画面边缘,敞开的风景,期待观者的加入。

十三

非独格律可调节诗歌节奏,意象亦可通过密度与性质来达此效果。“鸡声茅店月,人迹板桥霜”从密度论,每句三意象排出,稍显促略。“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马”从性质论,以冷意象——暖意象——冷意象来构成节奏。而杜甫诗往往合二者为之,故其意象独具碰撞凸跳之美。如“波漂菰米沉云黑,露冷莲房坠粉红”,意象节奏跳动,结实而且鲜明。

十四

谢赫绘画六法,千古不移之论,其中精义,乃“气韵生动”也,同样可移之品评诗词。“碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦”,珠光宝气却不生动,“不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀”乃是气韵生动也。“鱼跃练川抛玉尺,莺穿丝柳织金梭”,固如七宝楼台,何如“两只黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”生动。同样“手如柔荑,肤如凝脂,领如蝤蛴,齿如瓠犀,螓首蛾眉”皆错彩镂金,然“巧笑倩兮!美目盼兮!”却生气远出矣。

图四:卡拉瓦乔《手提哥利亚人头的大卫》,画中惨伤的人头正是卡拉瓦乔自己的形象。此中涵义丰富,但至少体现了艺术家的自我反思

十五

三首与云有关的诗,以哲意修为的境界观之,可见高下。“水流心不竞,云在意俱迟”最下,言“不竞”“俱迟”,皆强力为之,实心与水相激发,躁动不已,儒家之境也。“行到水穷处,坐看云起时”高之,人随水运,心如云起,委任自然,内心宁静,而生意盎然,庄禅之境也。“只在此山中,云深不知处”斯又高之,用海德格尔哲思论,“只在此山中”(有)如近镜头,拉拢映照出此在(人)在世的劳苦烦忧情态,然而“云深不知处”(无)陡然推出为远镜头,展开此在在世的广阔背景,这是此在领悟存在的契机,也是人生诗意涌出的泉源。

十六

杜甫写诗好移情为诗中人,获得“以我观物”外“以她观物”的视角,“今夜鄜州月,闺中只独看,遥怜小儿女,未解忆长安”移为异地之妻儿视角,“面上三年土,春风草又生”更是动魄惊心,移而为亡弟之眼(此处受吴进仁先生启发);与诗中人、物“我中有你,你中有我”生死与共,用情极深也。

中国诗词史上,还有另一大类移情,由屈原开启,众多男性诗人移而为怨妇、弃妇或洁芳自好的美人,代见不鲜,蔚为大观。

民间艺术里无名艺术家们,经常会设身处地移情为作品中人物,蒙古阿尔泰岩刻《四套马车》(图三),正面看,四头牛两两相背,实质是艺术家设想自己站在车厢上上,左摇右晃时看到的情景,古埃及壁画中《池塘》风景亦如是。

电影艺术中以剧中人视角拍摄的镜头,即主观镜头,亦可作如是观;这种镜头引导观众化身为剧中人物,产生身临其境的感受。这也正默契斯坦尼夫斯基戏剧表演的“融入角色”论。

图五:波洛克恣肆泼洒的油画,有极好的触觉肌理

西方艺术史上亦有众多画家移情为自己作品中人物,尤以移情为基督为常见,丢勒、伦勃朗、卡拉瓦乔、梵高等皆是此中高手。自拟为神圣,当是高扬自我主体之需要,比如卡拉瓦乔一生颠沛,梵高一生痛苦,他们都有自我确证的需要。而米开朗琪罗与卡拉瓦乔则展现另一维度,前者在《最后的审判》中,移而为圣巴塞罗缪手上剥下的人皮,后者则在《手提哥利亚人头的大卫》(图四)中,把大卫手里血淋淋的惨伤的人头,画成了自己,这是人生残忍或是荒诞的展示。前拉斐尔派罗塞蒂在《寻回》中,自拟为其中的妓女,这又是为那般呢?

自由出入与体贴各种人生,这是艺术家的白日梦,也是他们的悲情与自由。

十七

波提切利名作《维纳斯的诞生》流溢着一种青涩,一种纯真的朝气,一种余音绕梁的淡淡忧伤,是迈向成熟之前的动人景色,它睡眼惺忪地昭示着一个文明怒放时代的来临。这恰如中国诗人张若虚的《春江花月夜》,是诗歌走向全盛前的少年青涩,一种“不识愁滋味”的轻轻惆怅,用闻一多的话说就是,“这里一番神秘而又亲切的,如梦境的晤谈,有的是强烈的宇宙意识,被宇宙意识升华过的纯洁的爱情,又由爱情辐射出来的同情心,这是诗中的诗,顶峰上的顶峰。从这边回头一望,连刘希夷都是过程了,不用说卢照邻和他的配角骆宾王,更是过程的过程。”

可见艺术确实可以未卜先知,可以更敏感地折射出一个时代的“时代精神”。

十八

苏轼论画,遗常形,求常理,其早年诗作“小星闹若沸”正如此,引得钱钟书先生长篇宏论,阐发其中“通感”之“常理”,“红杏枝头春意闹”、“寺多红叶烧人眼,地足青苔染马蹄”、“已觉笙歌无暖热”等皆不出此理。然而通感而外,先生忽略了文艺中诸多“闭感”现象,所谓闭感,即艺术家有意隔断其他知觉,而突出、夸张某一感觉,宛如电影中的“特写”,纤毫毕现,杜甫“绿垂风折笋,红绽雨梅肥”,“青惜峰峦过,黄知橘柚来”,即是有意突出其视看感觉,“竹喧归浣女”是强调听觉,“莲动下渔舟”是着意视觉。由此而观,钱起《省试湘灵鼓瑟》饶有韵致,“善鼓云和瑟,常闻帝子灵。冯夷空自舞,楚客不堪听。苦调凄金石,清音入杳冥,苍梧来怨慕,白芷动芳馨。流水传湘浦,悲风过洞庭。”前十句闭感为听觉,对音乐描述做足了功夫,而最后两句“曲终人不见,江上数峰青”陡然一跌,闭而为“视觉”,使得“听觉”与“视觉”骤然碰撞,且“听觉”一头侵入“视觉”,时间进入空间,出现一个余音摇漾的水墨造型空间。

造型艺术虽为“看”,但也有艺术家,闭感而为“摸”,注重制作肌理效果和材质使用,诱人抚摩之,玩味之,如西方欧仁、勒诺瓦、波洛克的油画(图五)。而中国的黄宾虹则“闭感”而为“听”,他九十目疾后的山水,层层叠叠、黑黑麻麻,不类物象,一片漫漶,但其中笔触墨韵,金相玉振,自有节奏,完全是用来听的。当然,造型艺术也有“闭感”而为“视觉”的,即在表现对象毫末上做足功夫,如齐白石的工笔草虫,罗中立的《父亲》。

十九

海德格尔讲文明还原,还原到生活世界。何谓生活世界?为理性奠基、无需反思、直接打成一片的世界。直观地说,就是《诗经》的世界,“桃之夭夭,灼灼其华”,“蒹葭苍苍,白露为霜”,“昔我往矣,杨柳依依”,“野有蔓草,零露漙兮。有美一人,清扬婉兮”,“关关雎鸠,在河之洲”,一种不经雕琢的鲜活,一种无法抑制的生意盎然,这是人性与神性,与物性,与兽性建立了充分信赖与体贴的世界。

考察是否处身生活世界的标尺(文明往往会障壁之),是人是否有身体感,是否还有一个性感的身体,比如“窈窕淑女”之“窈窕”,“窈窕”既有品质贤淑意,又有形象美好意,且叠韵而诵,圆唇轻齿,发声都极具曲线感,多么性感的词。这说明什么?说明我们的诗人还是和生活世界打成一片的,身体还是气韵生动的,这远非那些开口里尔克、闭口博尔赫斯的现代诗人可想见,所以维特根斯坦跑去编方言词典,从方言中寻访生活世界的踪迹。

比如我们言说感动,惯常会说“暖到心里了”,然而在我们湖南乡下方言中,七月流火天气,掬一捧井水入口,我们会说“凉到脚板心里了”,多么有生活意味和诗性意味的说法。你现在能理解沈从文一辈子说自己是乡下人的生动了吗?

一片乡土,生长又隐没了多少天才的诗人。

二十

莫扎特和拉斐尔如果见面,他们一定会拥抱,他们是上帝恩宠的结果,一方少了另一方都将孤独不已。

莫扎特的音乐甜美明净,一派天真。拉斐尔的圣母优雅纯澈,一望见底的喜悦。两者都把人性里那些最温柔、最美好的部分留给了世界。因为有了这样的音乐这样的画,让我们觉得在这个铁石心肠的世界还是值得一过的。

莫扎特也有忧郁,拉斐尔也有悲伤;前者的《G大调弦乐小夜曲》的第二乐章,后者的《街上失火》都透出了痕迹,但是如云翳在明澈水面,微风在梨花枝头,一滑而过,天地还是那片天地。用里尔克来的诗来描述吧:

主啊,是时候了。夏日何其壮观

把你的影子投向日规吧

再让风吹响郊原

命令最后的果实饱满圆熟

再给他们偏南的日照两场

催促他们向尽善尽美成长

并把最后的甜蜜酿进浓酒

谁现在没有房屋,再也建造不成

谁现在单身一人,将长久孤苦伶仃

将醒着,读着,写着长信

将在林荫小道上心神不定

徘徊不已,眼见落叶飘零

这是尘世多么深刻的悦乐与悲伤。

二十一

辛弃疾词大气鞺鞳,如天风海涛之曲,然其长处不在此,而在“天风海涛之曲中多幽咽怨断之音”,所谓“壮士横刀看草檄,美人扶瑟请题诗”是也,侠骨与柔肠并集。“落日楼头,断鸿声里,江南游子,把吴钩看了,栏杆拍遍,无人会登临意”,“可惜流年,忧愁风雨,请何人,唤取红金翠袖,搵英雄泪”,“啼鸟应知如许恨,料不啼清泪,长啼血,谁共我醉明月”皆是侠骨柔情,合婉约与豪放为一身,故而雄视百代,无人继踵。

以此观画,能于苍古中出韶秀者为大境界,所谓用笔既沉着又痛快,所谓用墨“润含春雨,干裂秋风”是也;以此阅人,女性藏刚,男性透柔,最为美好,所以米开朗琪罗的《大卫》伟岸而不乏清秀;以此评诗,杜甫既沉郁,又雄放,斯为最高。

阴阳和合是为天地之大美。

王新 湖南宁乡人,美术学硕士,思想史博士生,现为云南大学艺术与设计学院副教授,副院长,上海市研究生优秀学位论文获得者,云南大学“中青年骨干教师”,云南省卓越青年教师,主持云南大学精品课程1门,校级、省级课题4项,获教育部、中国文联、云南省政府、中央美术学院、鲁迅美术学院、《人民文学》等全国文章奖励6项,在各大报刊发表术论文、作品200多篇,多篇被《新华文摘》《高等学校文科学术文摘》全文转摘,著有《诗画乐的融通》(中国社科出版社,2012)、《见与不见——读图时代的视觉教养》(新星出版社,2014)、《孤往雄心:发现“德国学派”艺术大师全显光》(广西师范大学出版社,2016),从事艺术史与思想史研究。