考古人的考古故事一块彩陶片掀起学术大波

2017-12-043n3n

文 图/3n3n

考古人的考古故事一块彩陶片掀起学术大波

文 图/3n3n

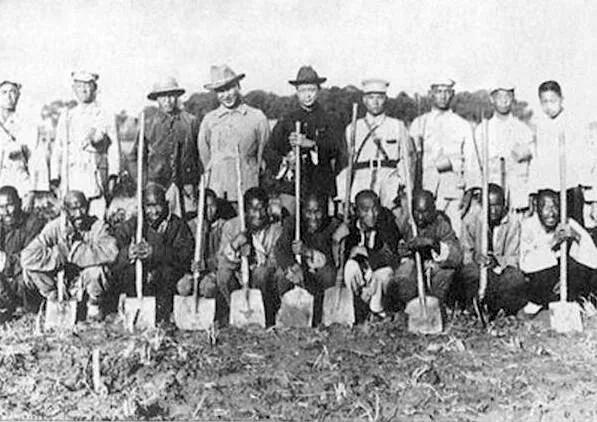

一天,我在微信朋友圈贴出了李济先生的这一张照片,注明如下:

考古考研拟一题,看图:李济先生当年在殷墟发掘,他在看什么呢?

有几位朋友看出来了,说李济先生正在看一块彩陶片,也有的说,在看镜头。

没错,是在看镜头,那会儿他一定也看双手捧着的那块彩陶片。由小图看,他在看手中的物件,细看确为彩陶片。放大了图片看,他却是望着镜头,露出一丝狡黠。这动静,这表情,这定格的一瞬,记下了一个很多人都不知道的悠长的考古故事。

不过就是一块轻小残断的陶片么,这块彩陶片珍贵在何处,它为何能引起李济先生这样大的兴致?这个话题说来话长。

我们知道,那时瑞典学者安特生在仰韶村发现彩陶已过去了8个年头,李济自己主持的发现不少彩陶的西阴村的发掘也不过是3年前的事,彩陶对于李济而言应当没有初见那样的新鲜感了,就这小小的一片彩陶,又给他带来了怎样的惊喜呢?

首先要点明的是,这是考古中在殷墟发掘出的第一块彩陶片。殷墟怎么会发现彩陶片,它是商代遗物吗?如果不是,它又怎么会出现在殷墟?李济的惊与喜,正是由这样的层面表露出来的,对此他有许多话要说,所以在发掘结束不久他就写成了一篇长文,专门探讨了这片彩陶的来历和意义。

李济先生

这是1929年殷墟第三次发掘中的意外发现,这次发掘正是由刚担任中研院史语所考古组长不久的李济先生主持的,这个担子对于那会儿33岁的他并不轻。从照片上看,那是寒冷的冬天,李济穿着厚实的外衣,手上似乎还戴有露指的工作手套。其实这是他第二次主持殷墟的发掘,他主持的第一次发掘是1929年3月7日~5月10 日,发掘出土甲骨740 片,还有大量陶器、骨器、陶范、铜器和石器。当年10月7日~12日、11月15日~12月12日由李济主持了殷墟第三次发掘,地点在小屯村北和西北冈两处,共发现墓葬24座、灰坑11个,出土甲骨3012 片,著名的“大龟四版”、牛头刻辞和鹿头刻辞为这次发现的精品,出土了大量青铜器、石器、陶器、骨器等,唯一的一片彩陶就是在这次发现的。

李济领导的发掘团在安阳的住所是在洹上村。当初袁世凯“回籍养疴”时,正隐居在安阳洹上村,袁氏遗产充公,发掘团正是住在袁世凯原来的宅子里。不过这第三次发掘进行得并不顺利,中间出现一个多月的停顿,发生了一些意想不到的波折,有的情节说来会让我们觉得非常诧异。

1928年从美国学成归国的李济

河南图书馆馆长何日章

中研院院长蔡元培

中研院总干事杨杏佛

此前殷墟的第二次发掘成果颇丰,李济和董作宾为了保护出土文物免遭破坏,把部分文物带回了北京进行整理和研究。没想到这触怒了地方政府,河南省图书馆馆长兼民族博物馆馆长何日章表现出极大不满,他找茬请求河南省政府叫停李济领导的殷墟发掘,将发掘工作交由河南博物馆进行。

李济(中背手者)与史语所安阳考古队

殷墟的这一次考古被迫中断。10月23日,为争取当地支持,李济请了一桌客,却反遭其辱。他在给史语所所长傅斯年的信中这样写道:“今日休息,却受了一阵闷气。因请的时候为正午,等到两点半钟才到。这位县长是初次见面,却把我们的事(安阳发掘纠纷之事),一句也没说,只带了五个马弁,吃了一阵,扬扬而去。”两天后李济以“安阳工作进行无术”为由,向中研院请辞考古组主任一职,院长蔡元培和总干事杨杏佛一再回电劝勉挽留。李济回函杨杏佛说:“此次考古组顿遭横逆,除引退外实无第二办法,蒙蔡先生及兄与孟真兄多方努力,率使彼方有就范之意,济自当遵命再行前往,以尽前功。”11月23日,李济在给董作宾的信中谈及何日章对殷墟的破坏:“至于彼等挖法,实在可笑可恨之至。传闻彼等已得之墓葬,皆为见头挖头,见脚挖脚,十有八九,均捣碎了。无记载、无照像、无方向,挖完了不知是怎么回事,此等方法名之曰‘研究’。而省政府提倡之,此真中华民族之羞也。”

11月24日,傅斯年亲赴开封,凭借学术界旧好四处疏通关系,还在当地登报申明:“史语所进行的殷墟发掘,旨在促进我国史学的发展,便利学人的研究。李、董二人带回本所的一小部分古物,实为整理研究之用,绝无据之为己有的私念,一俟整理完毕,即与其他出土物一起陈列于首都和本地,以便学人参观研究之用。”(傅斯年:《本所发掘安阳殷墟之经过》,《傅斯年全集》卷三)

1929年,安阳,李济和董作宾在压道车上

董作宾、李济、傅斯年、梁思永1931年在安阳小屯考古时合影

李济后来也有回忆:“傅先生亲自到开封办交涉,一待待了3个月,他常常指着自己的鼻子对我们说:你瞧,我为你们到安阳,我的鼻子都碰坏了!他对我们说这个笑话说了好些年。他为这个事情直接找到蒋介石,请蒋介石出一个条谕在安阳,才把这个问题解决。这件事情若不是傅先生办,别人也办不下来,而安阳的田野考古工作也就做不下去。”(《谔谔之士——名人笔下的傅斯年 傅斯年笔下的名人》)

事情闹到委员长那里,这可不能算小事了。经过艰苦努力,问题虽然并没有完全解决,但史语所的发掘终于恢复。说没有完全解决,是在此期间何日章也在安阳组织挖掘,挖到的文物全部运到了开封。

后来在1931年殷墟进行第四次发掘,梁思永作为新成员参与其中。他的加入使殷墟发掘技术快速提升。梁思永后来主持了第10、11、12、14次殷墟发掘,大规模发掘确认了殷墟王陵的存在,对于殷墟考古做出了卓越贡献。这些是后话,暂且不表。

我们还是来说这片彩陶。

这个对殷墟而言是小得不能再小的小发现,在岱峻先生的《李济传》中也有提及:“殷墟第三次发掘在被迫中断三个星期后,于1929年10月至11月又复工了四个星期。收藤结大瓜,就在最后一天,发掘团挖到了‘大龟四版’,龟版上刻满了殷商时代的贞卜文字,还意外地发现一片彩陶,李济喜不能禁——后来竟被证明是小屯发掘前后近十年中唯一的一片。”

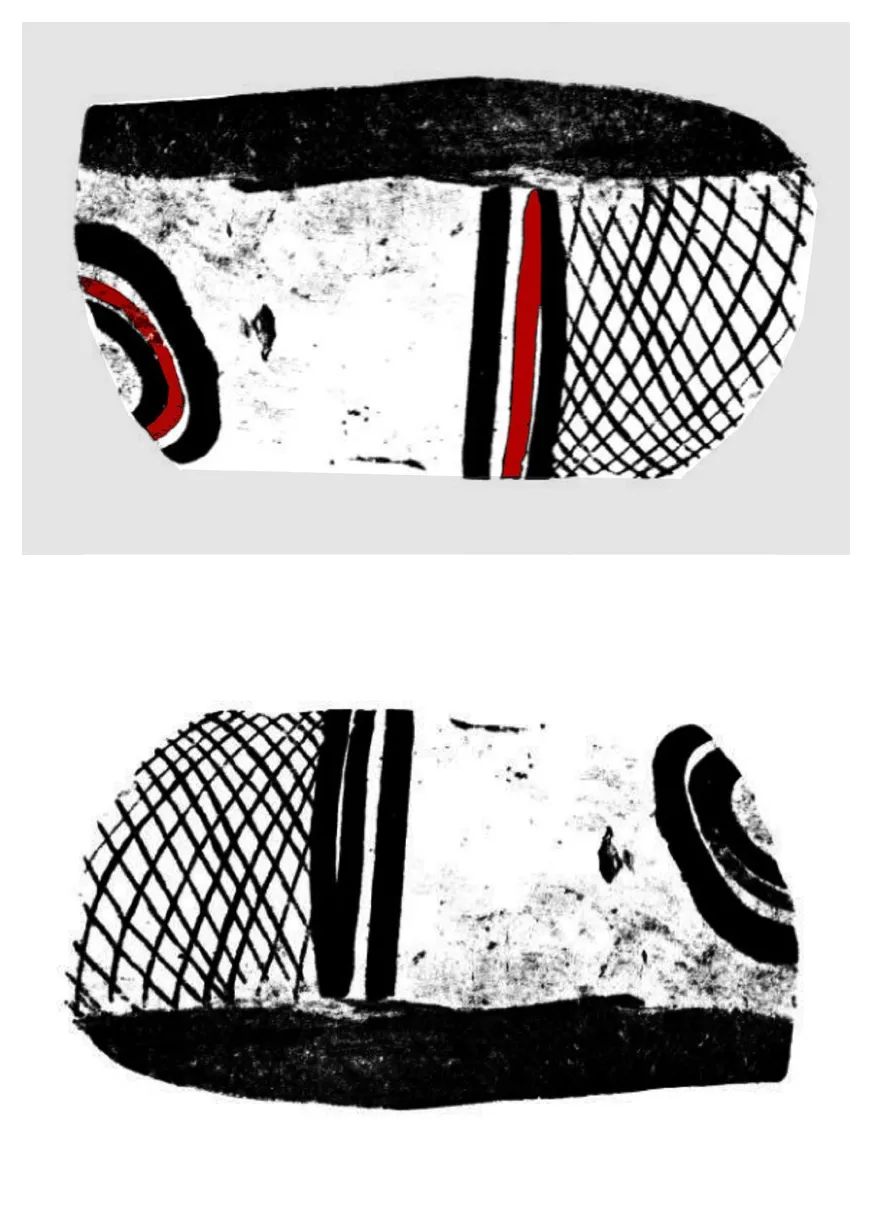

“喜不能禁”,这也许是他当时特意拍下那张照片的心境。不仅拍了照片,还绘了彩陶片线图,很快写出了一篇研究长文,这长文就刊登在李济主编的《安阳发掘报告》第二期(1930年)里,题为《小屯与仰韶》。李济在他的文章里作了这样的描述:

“这期工作中不意的发现了一块带彩的陶片,发现地点又在未经翻动的地层,杂入大堆带字甲骨中。本村工人之熟悉三十年来殷墟出土物件者,认为向未见着之陶片。陶片外凸,大约为盂口之一部,红色胎,上部外敷白衣,彩施白衣上,一端黑色格子纹界以三直线,中线红,两边线黑;一端为三套圈之一弧,内外黑,中红。胎质极纯,似经选择;无轮纹,全为手作。试以此陶片与仰韶及其类似遗址所出之陶器比,下列诸点,均极一致:胎质,作法,色衣,彩纹,彩色。”

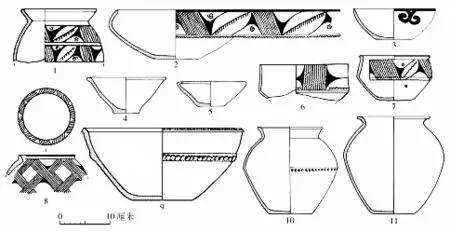

依李济先生的描述和图片观察,这陶片应是一个陶钵的残片,红陶,细泥质胎体。白衣复彩,彩分黑红二色,主体为黑彩,红色只是黑色图案之间的点缀。纹饰是网格间圆圈纹,沿器表呈四分式排列,器口绘宽带纹,纹饰绘制不甚规整。

安阳出土的第一片彩陶

从报告图片看,似乎是放倒置了,口沿向下。但由李济先生观察陶片的照片看,他是正持陶片,将口沿向上用双手捧着。

除了特征描述,李济先生还对彩陶片所属的考古文化与时代作了推定,认为它属于当时所知的仰韶文化。他还推断“仰韶文化先于殷商文化”,“这次殷墟的工作可以确切的证明仰韶文化不得晚过历史上的殷商,并且要早若干世纪。有些证据使我们相信这件陶器是殷商时代的一件古董,好像现代人玩的唐宋瓷器似的”。其实商周贵族都喜欢古董,后来的发掘证实,他们拥有的古物属于史前的并不稀见,这样的话题我们以后有机会再细说。

李济还特别指出,“殷墟文化这代表于小屯者或者另有一个来源,仰韶与它的关系最多不过像那远房的叔姪,辈份确差,年龄却甚难确定”。正像陈星灿先生后来阐述的那样,那块彩陶片给了李济重要的启示,他认为仰韶文化要早于小屯若干世纪,两者无一脉相承关系,有关系也最多不过像远房叔侄的关系。李济通过这片彩陶片的发现,用很大篇幅讨论仰韶与域外彩陶的关系,他对安特生的“中国文化西来说”始终耿耿于怀。

这样一块小小的彩陶片,当时也惊动了历史学者的神经。时任中研院史语所编辑员的徐中舒,与李济年龄相当,因为彼此交好,所以他才得以抢先看到了这片彩陶。很快徐就写成一篇《再论小屯与仰韶》,与李济的上文相呼应。他在文中这样写道:李济“携着他的殷墟第三次发掘所得的重要物品,他很高兴,虽然这次发掘中间发生种种阻梗不能如我们的预期的计划进行,但所得的物品,在数量上及意义上,竟超过前两次的发掘。当李先生开始清检这重要的发现,我得最先的一件一件的见着,李先生并且特意地指出这次从殷墟层所得的着色陶片,他说:‘据小屯有经验的工人说,挖掘三十年来,从未遇着这样的陶片。’”(徐中舒:《再论小屯与仰韶》,李济主编《安阳发掘报告》第三期,1931年)

徐先生在《再论小屯与仰韶》一文中,根据传统文献中夏人之地望、生活习俗、文化特征、民族迁徙并结合当时的考古发现,特别是第三次殷墟发掘所获之彩陶片,认为:“仰韶似为虞、夏民族遗址”,理由主要是“一、仰韶与小屯遗物之纹饰风格不同;二、仰韶文化分布的地区为史籍中夏民族曾经居住之地”。

徐先生不赞成安特生关于小屯与仰韶为一脉相承的文化,认为中国古代之文化实际上包括了“汉文化”和“胡文化”、“正统文化”和“异文化”。所谓“正统文化”或“汉文化”,大致相当于后世的儒家文化,就是“束发的笄,跪起的习惯,以及商周以来沿用的器物花纹”等;所谓“异文化”或“胡文化”,即与前者相异的文化,它们虽为中国文化的组成部分,但却是非主流的、非正统的。徐先生从夏商民族的族源、活动地域以及迁徙之迹、生活习惯、风俗好尚等方面论证了“仰韶与小屯为两种不同的、各自发展的文化”,小屯文化代表了“中国的正统文化”,与之相对的是以夏民族为代表的“异文化”或“胡文化”。

徐中舒

青年梁思永

在《再论小屯与仰韶》一文中,徐先生认为代表中国正统文化的殷民族起源于环渤海湾一带,而以夏民族为代表的“胡文化”则大致以仰韶为中心,呈四向扩张之势。指虞夏可拟为彩陶文化,太皞少皞可拟为黑陶文化。徐先生提出仰韶文化即夏文化,把仰韶文化纳入中国文化。徐先生后来在《夏史初曙》《夏代的历史与夏商之际夏民族的迁徙》等文章中已经对原来的观点作了部分修正,认为“二里头文化”才是夏文化。

《再论小屯与仰韶》的思路与部分结论,对后来的中国史学界产生了重大的影响,在1930年代丁山先生《由三代都邑论其民族文化》、1940年代翦伯赞先生《诸夏的分布与鼎鬲文化》、1950年代徐旭生先生《1959年夏豫西调查“夏墟”的初步报告》到1970年代邹衡先生《夏商文化研究》等文章中都有反映。

1925年李济应聘为清华学校国学研究院特约讲师,徐中舒正巧在那时考入该院,成为第一届学生,两人有师生之谊。李济因在研究院讲学时间并不长,所指导的学生仅徐中舒和吴金鼎二人,这也是他很赏识的学生。李济急于将那块彩陶片拿给徐中舒观察,也是对这学生的器重吧。

安阳西北冈第二次发掘,梁思永、梁思成合照

梁思永申领的中国第一份“采取古物执照”

1977年李济先生在最后一部著作《安阳》中,又评价了徐中舒的小屯与仰韶研究,说虽是推论仰韶文化为夏文化的证据不足,但其“推测可能有助于解决中国古代史的一些其他问题”,指出考古与古史的结合研究很有必要。(陈力《徐中舒先生与夏文化研究》,台湾中研院史语所七十周年纪念文集《新学术之路》,1998年)

小屯与仰韶的故事,远没有到终了的时候,因为另一位考古学者的出场,又演绎出了一些新的情节。这个人就是梁思永。

梁思永是梁启超次子,1923年在清华学校留美预备班毕业后,赴美国入哈佛大学攻读考古学和人类学的课程。梁思永在哈佛接受了考古学训练,曾回国到清华学校国学研究院担任助教,参加西阴村陶片的整理研究,写成论文《山西西阴村史前遗址的新石器时代的陶器》。1928年9月梁思永回哈佛大学继续深造,至1930年毕业,回国后参加中研院史语所考古组工作。回国当年,梁思永发掘了黑龙江昂昂溪遗址,次年他开始参加安阳小屯和后冈的发掘。

正是这一次发掘,梁思永第一次从地层学证据上明确了仰韶文化和龙山文化两者的先后顺序及它们与商代文化之间的关系,这被称为是中国近代考古史上一次划时代的重大发现。梁思永从后冈的发掘中找到了龙山文化与仰韶文化具体的层位关系,进而确认了龙山文化早于小屯文化而晚于仰韶文化,肯定了位于黄河中下游这三种文化的时代顺序,写下《小屯、龙山与仰韶》和《后冈发掘小记》。

梁思永在《小屯、龙山与仰韶》中说到,自从安特生发现仰韶文化之后,它的时代和文化的关系始终未曾确定。李济先生1929年秋季在小屯发现1块带彩陶片,这虽然给我们一个很清楚的暗示,但是证据的力量还是很薄弱。

“1931年春季我们在后冈工作,第一次得到小屯与龙山文化关系的线索。但还是不分明。同年秋季我们在第241、第243、第244和第283四坑挖得这三期文化先后次序的确然的证据。我们于是知道龙山文化的时代早于小屯,而仰韶文化又早于龙山。”

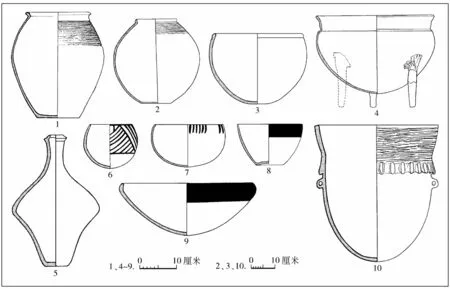

1931年,梁先生领导的团队终于在安阳城西北、高楼庄北地,临洹水南岸、西北区小屯附近的后冈,第一次得到了相关的不是很分明的线索,当年秋季他们挖掘发现了第241、243、244和248坑,这些坑的发掘发现使得这三期文化的先后次序得到确认。仰韶文化层中有明显的上下两层之分,但是两层出土的遗物却并无差别,都是粗陶鼎足较多。出土了带红彩的红陶片,骨类有尖骨器,石器类只有石丸。这一层的遗物含有陶业刚发展时的特征,但是也已含有仰韶文化器物最大的特征:大口钵,高脚鼎和圈口瓶。

《小屯、龙山与仰韶》是一篇在中国考古史上具有相当地位的重要论文。梁思永先生根据殷墟文化、龙山文化和仰韶文化三种文化依次叠压的现象,确认了安阳殷墟的“三叠层”。这个发现推动了他对龙山文化和殷商文化的研究进程,按照范毓周先生所说:“为确立中国文明的起源与形成是与中原地区文化发展具有密切关系提供了坚实的基础”。(《中国文明起源与形成问题研究的回顾与前瞻》,《史学月刊》2008年第1期)

在后来的半个多世纪中,考古工作者们在豫北和冀南又发现了不少史前彩陶遗址,命名了几个考古学文化,反过来也为认识安阳出土的第一块彩陶片提供了佐证。

一块彩陶片,引出了这样多的研究,它居然可以说明这样多的道理,也许大家会觉得夸张了一些。其实类似的例子在考古中还可以举出一个,那就是夏鼐先生1945年在甘肃宁定半山阳洼湾遗址的发现,他在一座齐家文化墓葬中发现了两块“仰韶文化”(后证实应当是马家窑文化)彩陶片,在地层学上找到了齐家文化晚于仰韶文化的证据,纠正了安特生在甘肃关于新石器时代文化分期研究的重大失误。

大司空文化陶器

大河村文化陶器

一块破碎的彩陶片,在敏锐的考古学家眼里就是一件历史瑰宝,它可以解决那么大的争议与疑惑。从照片上李济先生的那诡谲眼神里,我们也可以端详出这块彩陶片的价值。

最后要说到的是,这块彩陶片的故事并没有完,或者说对它的研究并没有最后完成。其实这一片彩陶,风格上应当属于后来发现的大司空类型文化,与郑州附近发现的大河村文化晚期彩陶有些接近。可是它那样的网格纹与三重圆圈纹组合纹饰,我们至今在这两个文化中并没有发现,即便是在晚期庙底沟文化中也没有发现。在考古积累了大量彩陶资料的今日,它至今还依然保持着唯一性,难道它真会是一个绝无仅有的发现么?

(作者为中国社会科学院考古研究所研究员)