国有创投发挥了引导作用吗?

——基于鉴证机理的实证检验

2017-12-01左志刚石方志谭观钦

左志刚,石方志,谭观钦

(广东外语外贸大学 会计学院,广东 广州 510006)

国有创投发挥了引导作用吗?

——基于鉴证机理的实证检验

左志刚,石方志,谭观钦

(广东外语外贸大学 会计学院,广东 广州 510006)

国有创投在实践中能否真正地发挥引导作用?现有文献对此存在广泛争议。文章首先从机理上明确了国有创投能否发挥引导作用依赖于其先行投资的试错和信号传递功能,即鉴证效应,因而其微观表现应当是投资序列中国有创投与民营创投的“先行-跟进”关系。然后,文章使用标的为非上市企业的投资序列样本,实证检验了我国国有创投的引导作用。结果显示,在投资序列中,国有创投的介入相对较晚,且国有创投以主投方式介入时,民营创投后期参与的概率会降低,这表明国有创投的引导作用尚未得到有效发挥。进一步的原因分析表明,代理问题使得国有创投投资人缺乏履行引导职能的动力,而目标管理不足和资源支持不当是导致该问题的重要管理因素。

国有创投;引导作用;鉴证机理;代理问题

一、引 言

创业风险投资(以下简称创投)是支撑“大众创业、万众创新”的关键金融力量。根据《中国创业风险投资发展报告2015》的统计,近年来我国的创投市场快速增长,2004年以来创投管理资本年均增长约21%,有的年份甚至高达67%(王元等,2015),然而创投的资金投向存在两个重要不足:一是投向创业早期项目的比例较低。2010年以来投资早期项目的金额占比平均为26.4%,而美国同期为34.5%。二是投向高新产业项目的比例不高。2010年以来我国平均约有40%的创投事件发生在传统产业领域,而美国同期仅为11%。为解决创投市场发展不足的问题,我国政府采取了一系列措施,其中最直接的措施就是设立国有创投,目前市场中政府直接或间接出资的比例超过30%。在国有创投比重如此之大的背景下,创投市场仍然存在两个严重不足,这是否意味着国有创投并未如政策预期那样发挥引导作用?国内对此的研究还非常有限,国外不少文献讨论过该问题,但结果存在明显争议。

为了探索上述问题,本文首先厘清了国有创投产生引导作用的机理,指出引导作用在微观上体现为鉴证效应下的国有创投与民营创投的“先行-跟进”关系。进一步地,本文使用我国非上市企业的投资序列数据进行了实证检验,结果不支持引导作用的普遍存在,表现为:国有创投首轮投资介入时间相对较晚,并且在投资序列中,如果前期为国有创投主投,那么后期民营创投加入投资的概率会下降。导致这一状况出现的原因,在理论上可归纳为代理问题所致的国有创投履行引导职能的动力不足。具体因素的初步探索显示,上述状况与机构的目标定位和资源能力特征显著相关,对于投资目标“靠后”、本地和规模大的机构,前述负向影响更明显,这意味着对国有创投的目标管理不到位和资源支持策略不恰当是导致代理问题凸显的重要因素。受数据限制,更多的代理问题影响因素未在本文中讨论。

本文的研究贡献在于:一是系统地梳理了国有创投引导作用的相关理论,对国有创投发挥引导作用的机理进行了剖析。二是以针对非上市企业的创投事件为样本,给出了我国国有创投尚未起到引导作用的微观证据。三是在研究方法上有所拓展,创新性地以投资序列中国有创投对民营创投的影响为观察对象,避免了以往观察投后绩效指标或宏观总量指标的弱关联性或内生性问题。

二、文献综述

(一)国有创投发挥引导作用的机理认识差异

国有创投的存在是政府直接干预市场的结果,而政府干预的必要性在于创投市场的失灵,即在自由市场资源配置机制下,私人资本对创业项目的投资总量低于社会创新创业所需的最优水平(Lerner,1999),这一点得到了大多数学者的认同。存在争议的问题是,国有创投如何发挥引导作用?本文将现有理论归纳如下几关:(1)市场培育理论(Leleux和Surlemont, 2003)。该理论指出,政府设立国有创投,是为市场直接注入资金,可以对创投极不发达的地区或行业起到市场培育作用。这是一种宏观经济角度的解释,对于如何实现培育并无细节上的讨论。(2)修正效应理论(Devenow和 Welch, 1996)。所谓修正是指对投资中“羊群效应”的修正。创业投资具有典型的从众性,总是集中于少数行业或区域,国有创投在政府政策导向下率先在被忽略的地区或产业中寻找投资机会,示范和引领民营创投跟进,修正投资兴趣或领域。(3)福利效应理论(Buzzacchi等, 2013)。国有创投基于公共目标,更有兴趣关注具有正外部性的投资项目,进而影响所参股基金投资这些项目。

上述三种理论解释偏于宏观思维或仅考虑国有创投这一侧的因素,并没有真正解释清楚国有创投发挥引导作用的基础和过程。另外一种理论,即鉴证效应理论(Guerini和Quas, 2016)则在解释引导作用发生的基础和过程方面有所突破。鉴证效应理论的观点是:在面临严重信息不对称而又缺乏信息显示手段的情况下,民营创投把一个企业得到了国有机构的投资当作一个积极信号(Lerner,2002),从而增强了民营创投加入该企业投资的信心和积极性。Guerini和Quas(2016)认为国有创投在筛选新项目时有相对优势,如专家资源优势、信息获取优势和更勤勉的投资评估等,其投资行为具有参考价值。虽然对国有创投是否具备这些优势存在不同意见,但该理论抓住了引导作用的核心,即信息传递与风险降低问题,触及了国有创投影响民营创投的行为机理。

(二)实证研究中的争议

1.市场层面的检验。主要有两类思路:其一,以创投市场资本规模的变化来检验引导效应(总量视角)。例如,有研究以加拿大为例,分析了政府设立LSVCC的影响,发现LSVCC导致了行业总资本的下降,因而得出国有创投存在挤出效应的结论(Cumming 和 Macintosh,2006)。但Leleux和Surlemont(2003)对此持不同意见,他们基于15个欧洲国家数据,虽然也观察到创投市场国有资本比例与行业资本总量负相关的关系,但他们进一步做了格兰杰分析以考察动态因果关系,发现国有资本介入程度是创投市场总体变化的结果,而不是原因。其二,以市场早期与后期投资之比的变化来检验引导效应(结构视角)。例如,Da Rin等(2006)曾分析欧洲14国政府设立各类公立创投计划或机构后早期与后期投资之比的变化,结果为无显著相关性,因而认为干预政策没有效果。类似地,左志刚(2011)以早期投资与GDP之比为度量,基于27个经合组织国家样本,发现增加创投市场资金供应并不能带来早期投资比例的上升。但是,结构视角的分析受到了Cumming(2014)的批评,Cumming针对Da Rin等(2006)的研究指出,使用早期与后期投资之比作为政策效果的度量存在内生性问题,早期与后期投资均受到政策刺激和经济环境的影响,后期投资增长更快并不一定是坏事,它可能只是早期投资增长的自然结果,并不能由此否定政策有效性。

2.微观层面的检验。大多数实证文献是从微观层面展开检验的,也存在两种思路:其一,以被投资企业绩效的改变衡量国有创投的介入效果。所使用的企业绩效标准差异较大,主要有以下几种:(1)企业增长指标,如销售收入、雇员人数。实证结果明显不一致,基于美国数据的分析结果是正相关(Lerner,1999),基于欧洲数据的结果是国有创投单独投资时无作用,而国有民营混合投资时有正向影响(Grilli和Murtinu, 2014)。(2)企业效率指标,如劳动生产率、利润率。英国的结果是显著但较小的正向影响(Cowling 等, 2009),而比利时的结果是显著负相关(Alperovych等, 2015)。(3)企业创新指标,如专利产出数量、R&D投入等。澳大利亚的分析结果是正向影响(Cumming 和 Johan, 2012),而欧洲的分析结果是国有民营混合投资时有正向影响,但国有创投单独投资时则无影响(Bertoni和Tykvova, 2015)。其二,站在投资者角度,以投资偏好与投资效果来推断国有创投的影响。具体包括:(1)投资偏好角度,投资偏好指标主要是机构的早期与后期投资之比、高新项目投资比例、投资持有时间长度。Del-Palacio 等(2012)对西班牙的分析发现,2001年政府直接干预创投市场后,创投机构的早期和高新项目投资比例有所提高。张学勇和廖理(2011)基于上市公司数据发现,国有创投上市前持股时间较长,这支持了引导效应的存在,但与Leleux和Surlemont(2003)基于欧洲宏观数据的分析结论恰好相反。余琰等(2014)基于中国上市公司数据也发现国有创投介入时间较非国有机构晚的证据。(2)投资效果角度,主要以成功退出率、后续成功融资率衡量。基于欧洲多国数据,Guerini和Quas(2016)分析得出,国有创投的投资有更高的成功退出率,更容易得到后续融资;而Buzzacchi等(2013)、Cumming等(2014)和Brander等(2015)的结论则是降低了成功退出率。

纵观已有文献,理论上对国有创投何以发挥引导作用存在不同观点,市场培育理论、修正效应理论和福利效应理论偏重于宏观总量和单纯国有创投方面的考虑,强调国有创投的“补位”作用,并没有考虑民营创投的反应。而鉴证效应理论基于信号传递原理,从国有创投与民营创投关联的角度解释了引导作用的机理,是一种微观视角的理论。

实证方面,国外文献已有较多实证检验,但针对中国市场的检验还很少。这些文献的结论尚存在明显的冲突和争议,本文认为方法上的局限是导致争议的重要原因。现有实证方法分为宏观和微观两个类别,宏观方法又分市场总量和市场结构方法两种,但这些方法存在以下问题:一是存在数据上的不足,因为创投市场活动不是官方统计规定中的必须报告事项,几乎所有国家都不存在创投市场的完整、连续和系统的统计数据,即使在欧美等创投发达的国家,数据也都是通过问卷和网络等收集而来的,并不能保证数据的充分有效;二是难以规避内生性问题,如以市场的早期投资比例为引导效果的度量指标,则存在某段时间早期投资比例上升必然会带来后一段时间后期投资比例上升的问题。微观方法中,现有文献主要使用被投企业绩效、投资者投资偏好、投资效果等标准来推断引导效果,但引导作用的本义是国有创投对民营创投的影响,上述推断思路显然没有回答问题本身。例如,被投资企业绩效好或投资退出效果好只能说明投资者能力强,并不能说明它的引导作用大。

三、理论分析与研究假说

(一)国有创投的引导职能问题

创投市场容易出现市场失灵(Lerner,1999),面对市场失灵,政府采取间接或直接方式进行干预,如设立国有创投直接开展创投活动等。在市场经济国家,国有创投直接开展投资活动并不是为了取代民营资本,因而政府的直接干预被限定于市场失灵领域,国有创投主要发挥引导作用。这种定位在相关创投公共计划中均有所体现(Munari 和 Toschi, 2015)。

我国国有创投的市场定位同样是“引导”,这一点在相关政策文件上体现得很清楚,并且在近20年的发展历程中没有发生明显改变。例如,在我国创投发展之始的1998年,全国政协“一号提案”就提出“国家注入适量资金作为启动……,广泛吸引企事业单位及社会各方面的投资……”。2008年,国务院颁布的《关于创业投资引导基金规范设立与运作的指导意见》也明确了“主要通过扶持创业投资企业发展,引导社会资本进入创业投资领域……”。2015年国务院颁布的《推进大众创新创业的指导意见》及其配套文件中描述了我国创投市场发展的基本要领,提出扩大创业投资的首要措施是完善创业投资引导机制,“引导创业投资机构投资于初创期科技型中小企业”,财政资金在创投市场中作用是“发挥财政资金杠杆作用,通过市场机制引导社会资金和金融资本支持创业活动”,等等。

单纯从市场竞争角度来看,如果赋予国有创投引导职能并予以落实的话,实际上会把国有创投置于一个不利的竞争位置,因为引导职能要求国有创投进入的市场失灵领域往往风险与收益不成正比。但是,我们不能因此忽略国有创投设立的初衷,设立国有创投是作为一种政策手段而存在的,其目的是弥补创投市场前端投资的不足。市场后端尤其是Pre-IPO领域已聚集了大量民营资本,存在较激烈竞争,并不需要政府干预。正是基于此,我国政府给予国有创投引导性市场定位,而不是作为一般性的市场竞争者。

(二)引导作用产生的内在机理:鉴证原理

引导作用是如何产生的呢?这一问题不能单纯地从市场总量上看国有创投还是民营创投哪个投得更多或哪个投的领域更“高、精、尖”,而应该着眼于国有创投的“引”和民营创投的“跟”之间的关系,即从投资者之间的互动关系角度进行解析。

创投市场失灵的根源在于创业早期项目的信息不对称问题严重而导致投资不足。在国有创投对早期项目实施了初始投资之后,随着项目的进展,其不确定性降低,创投机构掌握的内部信息也逐渐增多,对项目的了解程度也在增加。在项目进展到一定阶段后,若具备追加投资的价值,项目则会开展后续轮次融资。此时,市场投资者会把国有创投的前期介入视作积极信号,从而会更大概率跟进项目投资。先行投资客观上产生了试错、信息收集和信号显示的作用,为后期其他投资者的决策带来了便利,此即鉴证作用的基本原理。

Guerini和 Quas(2016)提到了国有创投具有某些优势以帮助其实现鉴证效应,如专家资源优势、声誉优势等,但这种优势在实践中不一定存在。例如,Leleux和Surlemont(2003)的研究就提到,国有创投管理团队成员主要来源于政府部门,这些投资人并不能提供有效的商业咨询等增值服务,因而在投资能力上并不具备Guerini和Quas(2016)所称的那些优势。实际上,是否具有优势并非国有创投的投资产生鉴证效应的先决条件,因为鉴证效应的核心是后续投资者从先期投资者那里得到一些信号传递(主动的或被动的)。先期投资在鉴证效应产生过程中的关键作用是“试错”和信息收集,进而使得项目的前景变得明朗并提高透明度,一些投资价值低的项目就会被淘汰出局。“试错”功能并不必然要求投资者具备高超的投资能力,而是投资行动本身的一种客观后果。

引导作用的产生还要求国有创投对于先期介入的创业项目,在它们的后续融资中不能垄断投资机会,要使其他投资者能够参与进来,即在“引”之后还得有“跟”。创业项目的后期融资中,多家机构共同投资的情况非常常见,不同机构能够为创业企业带来资金、合作伙伴等不同方面的支持,因此国有创投将后期项目机会开放给其他投资者并不违背经济原则。

基于上述分析,如果国有创投的引导作用存在,那么它将表现为在同一目标企业的多轮投资中国有创投与民营创投呈现出“先行-跟进”关系。实际上,前述市场培育理论和修正效应理论中都包含“先行-跟进”的思想,只不过与鉴证效应理论立足于微观事件不同,这两者包含的“先行-跟进”思想是指行业或区域层面的。据此,本文提出如下假说:

假说1:在控制项目和市场差异的情况下,如果国有创投在项目的多轮融资中投资较早且加大了后期民营创投的参与概率,那么引导作用存在。

(三)代理问题可能妨碍引导作用的产生

上述讨论是基于政策预期能够得到国有创投的贯彻执行这一前提,但实际运作中,国有创投行为可能偏离政府当局对其公共职能(引导作用)的设定,其核心原因在于代理问题。具体而言,国有创投的业绩考核和人员晋升受其利润贡献因素的影响很大,作为代理人的国有创投投资经理也是理性经济人,同样追求自身利益最大化,在保值增值等考核压力下,他们将努力回避高风险项目(如早期项目),而在风险较低且回报较快的后期项目(如即将上市的项目)进行竞争。这就违背了政策初衷,其结果是国有创投沦为一般市场竞争者,甚至表现出更强的风险厌恶,也就不会更多地投资于早期项目,引导作用也就无从发挥。

已有一些文献曾探讨过国有创投的代理冲突问题,归纳起来主要是两个方面:一是国有创投作为代理人的道德风险问题。余琰等(2014)的研究中指出,风险投资代理人(受托的风险资本运营管理机构)的传统报酬模式是“20,2”模式,即每年管理机构的管理费为2%,利润分成则为项目盈余的20%。管理者有动机为了更多的利润分成,将资金用于更易赚钱的项目,而忽略了委托人的初衷。二是委托人内部某个层级出现非正常干扰。作为委托人的政府是由不同层级机构和具体官员构成的,某些地方政府或官员可能为了追求短期政绩而要求其所辖国有机构投资一些项目,而忽视项目本身的投资恰当性。这种现象在欧洲国家也不罕见(Lerner,2002)。据此,本文提出一个竞争性假说:

假说2:在控制项目和市场差异的情况下,如国有创投介入的时间较晚,或介入后降低了民营创投的参与概率,那么国有创投则未发挥引导作用。

四、实证设计

(一)实证思路。以往实证研究主要是两类思路、四种模式:一类是宏观思路,通过观察公共创投计划实施后市场投资总量或投资结构变化来判断其效果;另一类是微观思路,通过观察国有创投投资对象的绩效指标或投资本身的特征指标来判断其效果。宏观实证方法碰到的主要难题是:很难找到合适的总量或结构指标来刻画国有创投介入后的效果,在变量设计和数据获取方面存在困难。就微观实证方法来讲,现有两类方法主要分析被投企业绩效、机构投资特征和投资绩效,以此推断国有创投对市场产生的影响。但绩效和投资特征不是对引导作用的直接回答,引导作用关注的是国有创投对民营创投的影响,是机构之间的一种相互关系,而基于绩效和投资特征的研究只能够反映国有创投自身的能力和行为问题,如果国有创投的投资绩效好,则说明其能力强,但能力强也可用于与民营创投竞争,从而产生排挤效应。因此,从绩效和投资特征来推断国有创投是否发挥引导作用,在逻辑上关联性不强。

本文认为投资序列是一个良好的观察视角。所谓投资序列是指对同一创业企业的一系列(多轮次)投资事件所形成的序列。通过观察投资序列内是否存在国有创投与民营创投之间的“先行-跟进”关系,可判断国有创投的引导作用情况。以投资序列作为观察对象之所以是可行且有效的,源自于创投活动的两个一般性特征:分阶段投资特征和以退出为收益的主要实现方式的特征。分阶段投资特征,是指投资者在面对严重信息不对称问题时,早期采用较少金额的尝试性投资,随后根据项目进展情况相机抉择是否扩大投资,这是一种逐渐获取内部信息、降低“套牢”风险的有效策略,在创投领域非常普遍(Ferrary,2010)。以退出为收益的主要实现方式,是指创业投资在持有期间产生收益较少,主要通过退出来实现收益,若成功退出,则投资者可获得数倍甚至数十倍的回报,所以后端投资市场中民营资本有足够的参与积极性。基于这两个特征,投资序列成为观察引导效应的合适对象。

在实证中,我们要考察的是投资序列内国有创投介入的一般时点,以及国有创投介入对后续轮次民营创投参与概率的影响。如果国有创投介入较早,且介入后民营创投的参与概率提高,则国有创投发挥了引导作用;反之则无引导作用。实证中还需控制项目差异、绩效差异、市场环境差异等影响投资决策的因素。根据该思路,本文实证采用截面数据的多值Logit模型进行回归分析,模型的基本形式是:

(1)

(二)数据。本文的数据来自CVsource数据库,原始数据包括1.5万余宗投资事件,剔除关键信息缺失和仅有一轮投资的投资项目后,有效记录为6 788条,时间范围从2000年1月到2016年6月,涉及被投资企业2 930家,即有投资序列2 930个,每家企业的投资轮次最少为2次,最多为16次,平均为2.9次。这些企业为非上市企业,对非上市企业的投资尤其是早期投资才是创业投资的本质,更符合创业投资研究的需要,但这也带来了数据收集上的难度。这些投资事件涉及投资机构1 383家,其中国有创投252家,占比18.22%,非国有创投1 131家,占比81.78%。机构样本数接近《中国创业风险投资发展报告2015》所调查的1 408家机构的数量,因此数据有代表性。

(三)变量。因变量是i企业在某轮融资时民营创投的参与情况,记为yi,且yi={0,1,2},分别代表民营创投不参与、作为配角参与和主投三种情形。解释变量为xi,它代表前期国有创投参与情况,同样有三种取值。控制变量包括:(1)项目本身情况,如被投资企业所处行业、企业年龄、区位、盈利能力和融资金额等。(2)市场环境变量,包括投资退出环境,用中小企业板、创业板是否设立表征;创业投资政策环境,用2007年、2010年、2013年分别出台的三项主要创业投资税收鼓励政策表征。对于连续变量,为消除异常值影响,进行了1%的缩尾处理。

表1 变量定义与度量

注:我国针对创业投资机构颁布的有明显突破的税收优惠政策主要有三次:2007年财政部和税务总局颁布《关于促进创业投资企业发展有关税收政策的通知》,给予了创业投资企业以投资额的70%抵扣应纳税所得额待遇; 2010年《关于企业股权投资损失所得税处理问题的公告》允许创业投资企业利用多个项目的盈亏互抵降低税负;2012年《关于苏州工业园区有限合伙制创业投资企业法人合伙人企业所得税试点政策的通知》明确有限合伙制创业投资企业的法人合伙人同样可享受前述70%投资额抵扣优惠,并于2013年全国实施。

五、实证结果与分析

(一)引导作用是否存在的实证检验

1.国有创投是否介入较早。根据前文分析,如果存在引导作用,那么国有创投应一般性地表现出先于民营创投进入创业企业。此处,我们采用组间T检验方法对国有创投是否早于民营创投介入风险企业进行分析,检验标准是两类机构首轮投资时被投资企业年龄,结果报告于表2。结果表明,国有创投介入的平均年龄为6.233,而民营创投的为5.719,国有创投对创业企业进行首轮投资平均要晚0.514年,因而从引导作用假设的“是否先行”角度看,引导效应缺乏支持,即不支持假说1,而符合假说2。

表2 国有创投与民营创投介入早晚差异T检验

2.国有创投介入后对民营创投参与是否产生了积极影响。进一步地,本文从“是否有跟进”的角度考察国有创投是否发挥了引导作用,即国有创投介入后民营创投参与后续投资的概率是否发生了有利改变?

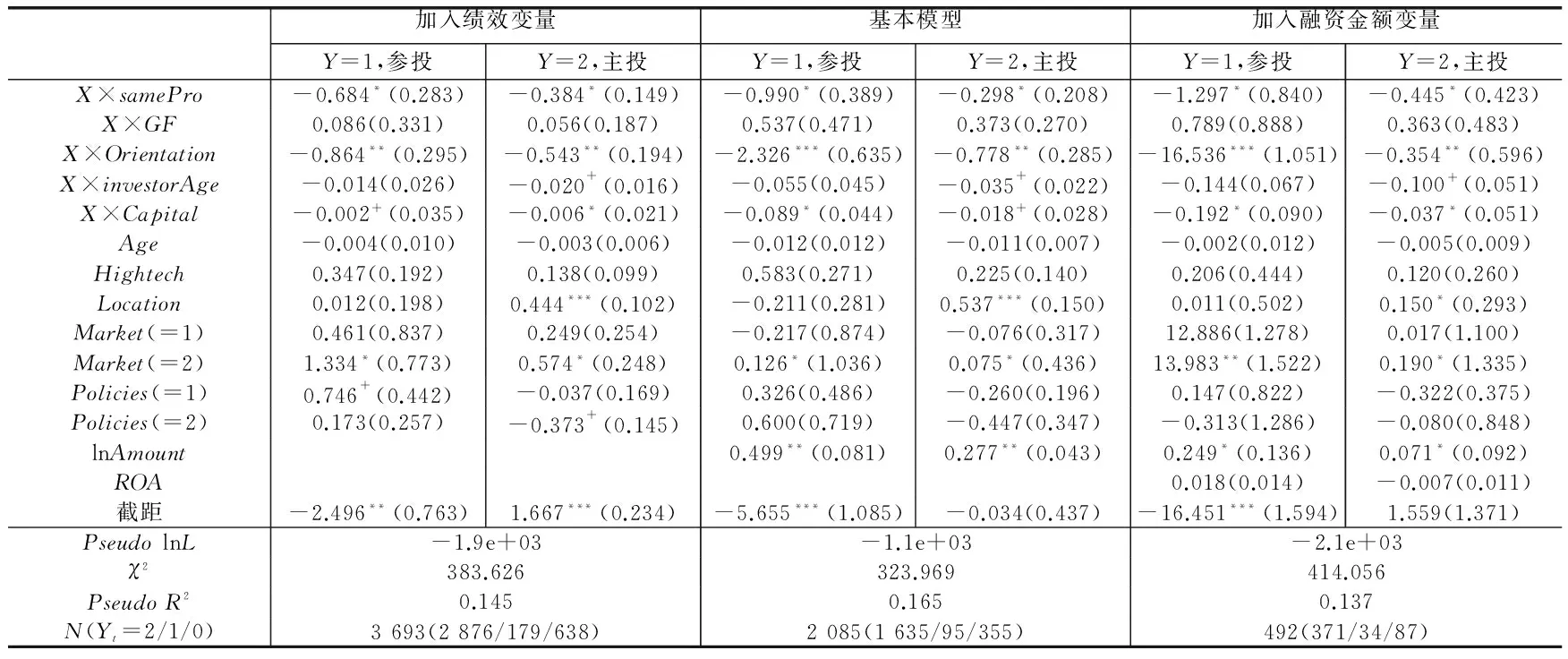

使用多值Logit模型的估计结果报告于表3。结果显示:(1)当前期由国有创投主投时,对后期民营创投的参与概率有显著的负面影响,尤其是对民营创投主投出现概率的负面影响较大,即不支持假说1,符合假说2,从而否定了国有创投的引导作用。具体体现为;当X=2时,其系数显著为负,并且作用于民营创投主投(Y=2)的系数比作用于民营创投参投(Y=1)的系数显著性更高,系数绝对值更大。当前期国有创投仅为参与式投资时,则没有显著影响。(2)资本市场的发展(创业板的设立)增加了民营创投参与的概率,体现为:当Market=2时,系数显著为正。地区变量也有一定影响,位于热点地区的项目,民营创投参与概率显著较高。(3)lnAmount系数显著为正,其意义是融资金额越大,则单个投资者面临的资金压力越大,此时更有可能把投资机会开放给其他投资者,因而民营创投的参与概率越高。(4)ROA指标不显著,表明绩效并非影响民营创投参与的显著因素。行业变量的影响不显著,这可能与我国创投在传统领域的投资和高新领域的投资比例相当有关。

表3 国有创投介入对后续轮次影响的回归分析结果

注:括号内为标准误;***、**、*和+分别表示在0.1%、1%、5%和10%的水平上显著。下同。

(二)稳健性分析

1.一种替代性直观检验:投资序列组合模式聚类分析。聚类分析作为探索现象特征的一种方法,虽然不能解释现象原因,但具有直观性优势。此处运用聚类分析对每个投资对象企业的投资轮次数和各轮投资领投者的身份进行模式归类。例如,组合模式1的含义是有57.4%的被投资企业只发生了两轮投资,其中第一轮和第二轮投资中均无国有创投参与。表4的结果显示,除模式1和模式3外,其他均有国有创投参与,其中又以模式2和模式4为主,它们的频数占到全部序列的22.2%,占到有国有创投参与的序列数的89.2%。模式2和模式4都表现为前期国有创投参投(由民营创投领投),而后期国有创投主投,这一证据与国有创投引导作用的预期恰好相反,从而支持了前述回归分析结果。

表4 投资序列的两类机构组合模式聚类分析

注:1表示无国有创投参与,2表示有国有创投参投,3表示国有创投领投或单投。

2.引导作用是否表现在行业层面而不是投资序列内。如前文所述,市场培育理论和修正效应理论在分析引导作用时是着眼于行业或区域层面,那么国有创投的引导作用未在投资序列内体现,是否会体现在行业或区域层面呢?由于缺乏系统的行业或区域层面统计数据,为检验上述可能性,本文仍然使用CVsource数据库的微观数据,通过比较各个行业中民营创投与国有创投平均介入时间的先后来推断是否有行业层面的引导效应。按照市场培育理论,如果国有创投在某个行业内的进入时间一般性地早于民营创投,则存在引导作用的可能;否则可排除引导作用。我们从全部1.5万宗投资事件中筛选出5 420宗首轮投资事件,比较结果显示,在全部86个细分行业中,只有24个行业中的国有创投的进入时间早于民营创投1年以上,其中差异最大的是3.2年,平均差异为1.5年,而剩余大多数行业则是民营创投首先介入或两者无明显差异,即这些行业可以排除行业整体层面的国有创投引导作用。对于那些国有创投领先进入的行业,由于时间差距也不大,也不足以证明其引导作用。

3.引导作用是否表现在同一轮投资中。国有与民营创投之间的“先行-跟进”关系是否表现在同一轮投资中,即民营创投是否因国有创投的介入而在同一轮次中跟投?虽然这种

表5 样本中国有民营创投联合投资比例

猜想违背了鉴证效应的产生需要给其他投资者观察时间的条件,但考虑到某些投资者只因国有创投的身份而跟投的可能,本文仍对此进行了分析。要证实该问题,需要每轮投资的决策过程数据,但该数据尚无法获得。然而,借助对首轮与次轮投资事件(前端投资)的投资者构成情况的分析,本文从反面证明了这种现象在我国创投市场上并未一般性地存在。具体情况见表5。从中可见,即使假定每次与民营创投的联合投资都是基于国有创投的引导作用,那么在同一轮投资里,国有创投带动民营创投参与的可能性不超过11.6%(首轮)和17%(次轮),仍是小概率事件,因而在一般意义上不支持引导作用表现在同一轮投资的猜想。

六、原因的初步探索

我国国有创投尚未一般性地发挥引导作用的原因在理论上可归纳为代理问题,致使国有创投投资人缺乏履行引导职能的动力。那么,哪些因素会影响到代理问题,或者说什么情况下代理问题会更突出?由于缺乏创投内部运作数据,我们只能从机构的一些外在表现来考察什么样的国有创投代理问题更突出,从而推断影响代理问题的一些具体因素。

(一)基于机构特征数据的探索

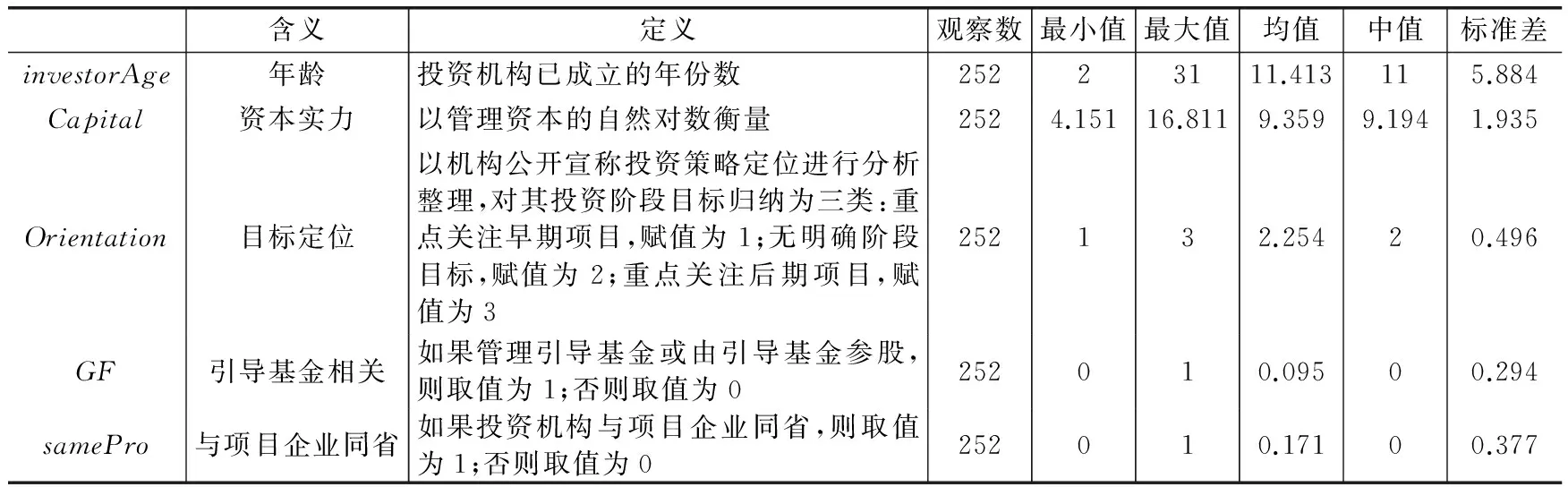

1.数据。在数据可得情况下,本文尽可能多维度地刻画国有创投机构特征,进而将这些特征差异纳入表3中的模型重新进行估计。特征变量包括:(1)机构目标定位。我们依据CVsource数据库提供的机构投资策略信息和手工补充收集的信息,经整理后发现,国有创投的投资阶段目标定位大体分为三种情形:一是重点关注种子期、创业初期项目,赋值为1;二是重点关注成长期、扩张期项目,兼做VC和PE投资,赋值为3;三是目标一般化,各个阶段均投资,赋值为2。(2)引导基金关联,表征该机构是否负责引导基金投资或本身由引导基金出资。(3)机构的资本实力,表征投资者寻求外部资金的潜在需求。(4)机构年龄,表征投资经验。(5)机构与项目企业是否同省,表征投资者是否具备本地关系。如果不在同一省,那么引入当地机构以更好地处理当地关系的需求增加。变量定义和描述性统计见表6。

表6 国有创投机构特征变量及其描述性统计

2.分析结果。我们将创投特征变量与前期国有创投介入变量的交乘项纳入回归分析,模型形式是:

(2)

由于前文已表明国有创投参与式投资并无显著影响,因此本部分未包含前期国有创投参与式投资样本。回归结果报告于表7。结果显示,机构的投资目标定位、年龄、资本实力、与项目企业同省等变量对后期民营创投的参与概率都有不同显著度的负面影响。其中,目标定位变量在1%水平上显著,目标定位变量表征的是早期投资动机,体现国有创投履行引导职能的动机程度,显著为负的系数反映了越是偏离早期投资追求,越不可能发挥引导作用;其他3个变量表征资金、经验和本地关系,系数均为负值,表明自身资源越强的国有创投,将后期投资机会开放给民营创投的可能性越低。引导基金关联变量的影响不显著,这可能与一些管理引导基金的政府部门过于注重资金安全,而在挑选基金管理人或GP过程中偏好大型综合投资机构,且缺乏有效绩效考核和投后管理机制有关(邓绍鸿,2016)。

表7 纳入机构特征的国有创投介入对后续融资轮次影响

(二)原因分析

上述分析中揭示的影响因素,即目标定位、年龄、资本实力和与项目企业同省,归纳起来就是机构的目标特征和资源能力特征两个方面,它们之所以对国有创投引导作用的发挥产生影响,是因为目标特征关联到机构的早期投资动机,它决定了国有创投是否愿意“引”的问题,而资源能力关联到机构的协作需求,它决定了国有创投是否愿意别人“跟”的问题,两者共同影响到代理问题在引导作用中的实际表现。

一方面,肩负引导职能的国有创投在其目标定位中抛弃了早期项目投资,只能说明其委托人(设立国有创投的各级政府部门或其授权机构)未给予代理人明确的目标约束或目标管理未能落实。实践中,各级政府创办国有创投时,常常只是在政策理念上强调要支持新创企业发展,但在管理上并未将它们与产业投资公司等其他国有投资平台区分对待,常常未对其投资对象做限制要求,或者只是原则性的要求,而未有配套的考核约束机制,使投资经理们不愿或不必去冒早期投资风险。另一方面,国有创投因资源能力较强而抑制了协作需求,阻碍了引导职能发挥,说明主管部门对国有创投的资源支持策略有不当之处。“贪大求全”是当前对国有创投的资源支持上的一种倾向,大型化、综合化的国有创投大量涌现,它们管理的资本规模动辄上百亿,包揽创业投资、产业投资各类投资业务。大型化、综合化能够增强这些机构的市场竞争力,但也导致其投资阶段“后倾”,而忽视了委托人赋予的引导职能。

七、结论与启示

本文针对现有文献对国有创投引导作用的争议和我国创投市场发展中的“两个不足”,对我国国有创投的引导作用进行了实证分析。本文首先厘清了导致争议的理论认识差异和实证方法不足;随后,阐明了赋予国有创投引导职能的动因和引导作用实现机理,以及它在实践中应有的表现,即投资序列中国有与民营创投之间的“先行-跟进”关系;最后,依据这些原理创新了实证方法并展开了实证检验。实证结果表明:从“是否先行”角度看,国有创投首轮投资的介入相对较晚,首轮投资介入时被投企业平均年龄为6.23年,而民营创投的为5.72年;从“是否有跟进”角度看,当投资序列中前期有国有创投主投时,后续民营创投的参与概率下降,尤其是主投式参与概率下降明显,且在0.1%水平上显著。综合来看,国有创投的现实表现与引导作用预期表现相反,可以认为我国市场中国有创投的引导作用尚未得到发挥。作为稳健性检验,本文对投资序列组合模式的识别结果支持上述结论;而在86个行业层面上,从两类投资者进入特定行业的时间先后看,也未见行业意义上的引导作用存在。

本文对于国有创投未发挥引导作用的原因也做了初步探索。受数据限制,采用的方法是考察国有创投特征对其发挥引导作用的影响,以此推断什么样的国有创投代理问题表现更突出。结果显示,国有创投的投资定位越靠后,就越难发挥引导作用;资源能力越强,也越难发挥引导作用。这些结果提示,对国有创投的目标管理不到位和资源支持策略不恰当,是导致代理问题凸显,妨碍引导作用发挥的重要管理因素。

上述研究结论给实践部门带来了一些新的启示,即仅仅赋予国有创投引导职能并给予资金支持,并不能使国有创投自动地履行引导职能,应当注意到引导职能具有一定的公共属性,它与国有创投及其管理人的个体私利存在冲突的可能。有鉴于此,一方面,必须通过做好目标管理来协调这种矛盾,落实国有创投引导职责。目前,对国有创投的引导职能定位基本上只停留在政策文件上,日常管理制度中并没有落实到操作细节。为了激励国有创投投资人有动力进行早期投资,还应在日常管理制度中落实目标管理,改革配套考核机制,考核中相对弱化投资利润所占的比重,而加大外部效应的贡献比重。另一方面,还必须做好国有创投的资源管理,避免因资源上的“大而全”而丧失协作需求,出现争夺或垄断后期项目的现象。

数据难题一直是本领域最主要的研究困难,本文的研究使用了创投对非上市创业企业的投资事件数据,这在国内对国有创投问题的研究中还是首次,它有利于加深对国有创投作用的认识,但非上市企业数据的完整性要差于上市企业数据。数据缺失导致更深入细致的检验不可行,更多的外部影响因素以及内部管理因素未在本文讨论,未来可随着数据的不断丰富而渐趋完善。

[1]王元, 张晓原,张志宏. 中国创业风险投资发展报告2015[M]. 北京: 经济管理出版社, 2015.

[2]余琰, 罗炜, 李怡宗, 等. 国有风险投资的投资行为和投资成效[J]. 经济研究, 2014, (2): 32-46.

[3]张学勇, 廖理. 风险投资背景与公司IPO: 市场表现与内在机理[J]. 经济研究, 2011, (6): 118-132.

[4]左志刚. 政府干预风险投资的有效性: 经验证据及启示[J]. 财经研究, 2011, (5): 123-133.

[5]Brander J A, Du Q Q, Hellmann T. The effects of government-sponsored venture capital: International evidence[J]. Review of Finance, 2015, 19(2): 571-618.

[6]Cumming D. Public economics gone wild: Lessons from venture capital[J]. International Review of Financial Analysis, 2014, 36: 251-260.

[7]Cumming D J, MacIntosh J G. Crowding out private equity: Canadian evidence[J]. Journal of Business Venturing, 2006, 21(5): 569-609.

[8]Da Rin M, Nicodano G, Sembenelli A. Public policy and the creation of active venture capital markets[J]. Journal of Public Economics, 2006, 90(8-9): 1699-1723.

[9]del-Palacio I, Zhang X T, Sole F. The capital gap for small technology companies: Public venture capital to the rescue?[J]. Small Business Economics, 2012, 38(3): 283-301.

[10]Ferrary M. Syndication of venture capital investment: The art of resource pooling[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2010, 34(5): 885-907.

[11]Guerini M, Quas A. Governmental venture capital in Europe: Screening and certification[J]. Journal of Business Venturing, 2016, 31(2): 175-195.

[12]Leleux B, Surlemont B. Public versus private venture capital: Seeding or crowding out? A pan-European analysis[J]. Journal of Business Venturing, 2003, 18(1): 81-104.

[13]Lerner J. The government as venture capitalist: The long-run impact of the SBIR program[J]. The Journal of Business, 1999, 72(3): 285-318.

[14]Munari F, Toschi L. Assessing the impact of public venture capital programmes in the United Kingdom: Do regional characteristics matter?[J]. Journal of Business Venturing, 2015, 30(2): 205-226.

DoesState-ownedVentureCapitalPlaya“Crowding-in”Role?AnEmpiricalResearchBasedonCertificationMechanism

Zuo Zhigang, Shi Fangzhi, Tan Guanqin

(SchoolofAccounting,GuangdongUniversityofForeignStudies,Guangzhou510006,China)

Venture capital (VC) is a key financial strength to support mass entrepreneurship and innovation. Chinese VC market has been rapidly growing and VC has increased by 21% annually since 2004. However, there are two important deficiencies in Chinese VC market: firstly, the proportion of early stage investment is relatively low; secondly, the proportion of high-tech investment is not high. The governments establish a lot of state-owned VCs, hoping to “crowd” market funds into early-stage and high-tech ventures. Currently, the proportion of direct or indirect state-owned VCs in the market is more than 30%. Regarding this background, the existence of such two deficiencies implicates that it is necessary to exam the crowding-in role of state-owned VCs.

This paper firstly clarifies the intrinsic mechanism of the crowding-in role of state-owned VCs and points out that the crowding-in role of state-owned VCs lies in trial-and-error testing and signaling functions, namely certification effect, thereby leading to the leading-following relationship between state-owned and private VCs in investment series. Then using the data of investment series targeting Chinese unlisted ventures and based on certification theory, this paper performs a more direct examination of the crowding-in role of state-owned VCs.

Results show that state-owned VCs do not play a universal crowding-in role. On one hand, state-owned VCs step in ventures’ first round of fundraising relatively later than private VCs; on the other hand, state-owned VCs’ previous stepping in an investment series has a negative impact on private VCs’ subsequent participation. Principal-agent problem accounts for these results. A specific factor exploration in this paper shows that unclear orientation management and improper resource supporting strategy are part reasons for provoking agency conflict, which is meaningful for the practitioners to improve state-owned VCs management.

Possible contributions of this paper are the first use of Chinese non-listed firm data to test the crowding-in role of state-owned VCs, and innovative test method, i.e. taking the impact of state-owned VCs on private VCs within investment series as key measures, which provides more robust and direct evidence for the crowding-in role of state-owned VCs.

state-owned VCs; crowding-in; certification mechanism; agency problem

F832.48

A

1001-9952(2017)12-0017-13

10.16538/j.cnki.jfe.2017.12.002

2017-04-12

国家社会科学基金项目(11CGL051)

左志刚(1975-),男,湖南湘潭人,广东外语外贸大学会计学院教授,经济学博士;

石方志(1992-),女,山西阳泉人,广东外语外贸大学会计学院硕士研究生;

谭观钦(1982-),男,广东湛江人,广东外语外贸大学会计学院硕士研究生。

(责任编辑 景 行)