经济快速发展地区耕地非农化演变路径及异质性研究

——以广州市黄埔区为例

2017-12-01陈美招1张雅琪郑荣宝唐晓莲

陈美招1,张雅琪,郑荣宝,唐晓莲,李 爽

(1.广东外语外贸大学 政治与公共管理学院,广东 广州 510420;2.广东工业大学 管理学院,广东 广州 510520)

经济快速发展地区耕地非农化演变路径及异质性研究

——以广州市黄埔区为例

陈美招1,张雅琪2,郑荣宝2,唐晓莲2,李 爽2

(1.广东外语外贸大学 政治与公共管理学院,广东 广州 510420;2.广东工业大学 管理学院,广东 广州 510520)

耕地非农化的驱动机制研究一直是国内外学者关注的重点。以STIRPAT和GWR模型为基础,分析了广州市黄埔区人口总量、富裕水平、产业结构变化和城市化水平等因素对耕地非农化的影响。结果表明:①2010—2015年黄埔区耕地非农化进程在空间格局上发生了巨大变化,逐渐由南向北扩散,中部和北部建设用地快速向北扩张,耕地非农化进程加快。②无论是2010年还是2015年,广州市人口数量对耕地非农化进程的影响均呈现出正效应,而富裕水平、第二产业比重和城市化水平对耕地非农化进程的影响作用有正有负。在黄埔区南部,随着人口数量和富裕水平的提高,会进一步推进耕地非农化进程,而随着第二产业比重的减小和城市化水平的提高,将在一定程度上减缓耕地非农化进程;在中部和北部地区,人口数量的正效应和富裕水平的双重效应的作用相对南部而言较弱,第二产业比重和城市化水平的影响明显强于南部。

耕地非农化;驱动力;社会经济因素;STIRPAT模型;异质性

1 引言

耕地是土地的精华,是国民经济赖以发展的基础,承担着国家粮食安全、生态安全和社会稳定的重任。自20世纪90年代以来,我国经济增长与社会发展相继进入了工业化中期阶段和城市化加速期,平均每年有29.38×104hm2的耕地转变为非农建设用地[1],且多数为质量较好的耕地,耕地非农化已经成为我国经济发达地区耕地减少的首要原因。Seto等学者[2]在国际顶级期刊《Nature》撰文指出,中国的耕地由于缺乏科学规划与管理,大量宝贵和优质的农田正在快速流失。耕地非农化是每一个国家工业化、城镇化过程中必然出现的现象,我国经济发展离不开耕地非农化的支持,否则将导致经济增长减速,然而耕地非农化无序或过度就不能保证粮食安全,经济也难以实现可持续发展[3]。因此,正确认识耕地非农化的演变趋势及其驱动机制,对有效保护耕地资源、实现粮食安全具有重要的现实意义。

长期以来,耕地非农化驱动力研究备受国内外学者的重视,众多学者采用多种类、多层次分析方法,以推断影响不同地区耕地非农化的主要驱动力。国外学者Nestor[4]以自然禀赋驱动为主、人文因子驱动为辅,对Argentine北部Dry Chaco地区耕地资源非农化转变驱动力因子进行了分析,认为环境变量中的农业、降雨、地形等与可访问性变量即距离主要道路和城镇的远近都有可能使耕地转变为城镇建设用地,且可访问性变量的影响更为直接。Garret[5]则以巴西马托格罗索州为例,认为耕地非农化的驱动力因子主要受政策驱动和以土地投入为主,尤其是受土地使用权制度和市场供应链的影响。Jordan等[6]以拉丁美洲农业最大的阿根廷、巴西、玻利维亚、巴拉圭和乌拉圭等国家为例,发现受粮食安全的影响,2013年这些国家的耕地面积扩张了27%,在此期间资源禀赋和经济政策对耕地非农化起到反推动作用,在很大程度上保证了拉丁美洲的粮食安全问题。

国内学者蔡运龙等[7]认为,地方政府在耕地用途转变中起着关键作用,是耕地非农化的主要驱动者,决定地方政府土地供给主要有两个因素:一是通过耕地换取资金,即利益驱动;二是换取政绩,即权力驱动。刘旭华等[8]研究发现,中国各地区耕地非农化是在地理背景制约下,气候和社会经济系统共同作用的结果,引起耕地变化的驱动机制具有显著的区域差异,中西部地区主要是自然条件制约和驱动的结果,而东部发达地区社会经济、政策驱动起主导作用。曲福田等[9]研究了我国东部经济发达地区经济机制驱动力,分析结果表明:人口增长、固定资产投资是耕地非农化的主要推动因素,而地方政府的收益和地方政府的管制行为与耕地非农化呈正相关关系,土地市场化配置与耕地非农化的面积呈负相关关系。杨志荣、吴次芳[10]比较了我国制度收益与比较收益对长江三角洲地区耕地非农化进程的影响,指出经济发达地区耕地非农化表现为制度型驱动,制度收益是驱动地方政府推进耕地非农化进程的主要因素。王成超、杨玉盛[11]对福建省长汀县358户农户进行了调查,结果表明,农户生计非农化有效促进了耕地非农化的流转,农业劳动力缺乏和较高的务农机会成本是耕地流出的主要成因。苑韶峰等[12]采用STIRPAT、GWR模型对我国耕地非农化的社会经济驱动因素的异质性进行了研究,认为我国耕地非农化的驱动因素主要包括产业结构调整、城市化水平、人口数量增长等因素,但东部、中部、西部的影响因素存在明显的差异。

由于不同地区的经济发展水平、产业结构、城市化水平存在差异,因此我国耕地非农化驱动机制在空间上具有明显的差异性。研究文献看,对大范围空间尺度的研究范例多,对小尺度的研究不够深入。本文以我国经济快速发展地区广州市黄埔区为例,从小尺度范围对耕地非农化过程中的驱动影响因子进行多视角研究,旨在为政府制定合理的耕地非农化流转政策,有效保护耕地资源,实现耕地占补平衡提供决策依据。

2 模型构建与数据来源

2.1 模型构建

IPAT模型最初是由Ehrlichand Holdren用于表达对环境(Environmental impact,I)有直接影响的因素,分别为人口(P)、富裕程度(A)和技术(T)三者之间相互作用,其表达式为:I=P×A×T。式中,P为研究区域人口总量;A为研究区域人均GDP;T为研究区域单位GDP的环境载荷量[13]。由于IPAT模型存在一定的局限性,研究变量因素的数量有限。在现实问题的研究过程中,影响环境的变量多而复杂,并不仅仅是P、A、T3种因素,还可通过产业结构、城市化水平和人类行为影响环境。

为了克服IPAT模型存在的变量缺陷,Dietz等将IPAT模型修改为可拓展的随机性环境评价模型(STIRPAT),公式为:

I=a×Pb×Ac×Td

(1)

式中,I为环境压力;a为模型的系数;P为人口总量;A为研究区域富裕度;T为技术;b、c、d分别为P、A、T的指数系数;e为随机误差项[14]。

根据耕地非农化流转过程中主要社会经济驱动影响因素,本文对STIRPAT模型进行修改扩展,选取P为常住人口数量,A为人均GDP,T1为第二产业比重,T2为城市化水平等变量,ε为减弱模型变量指标数据的差异性。对STIRPAT扩展模型等式两边同时取自然对数,模型为:

lnI=α0+α1(lnP)+α2(lnA)+α3(lnT1)+α4(lnT2)+ε

(2)

式中,I为耕地非农化流转数量;lnI作为因变量表示耕地存在的压力;lnP、lnA、lnT1、lnT2分别表示影响I的自变量;α0和ε分别为常数项和误差项;α1、α2、α3、α4为各自变量的弹性系数,表示自变量P、A、T1、T2每变动1%,则分别引起I发生α1%、α2%、α3%和α4%的变化。

为了探究上述变量是否与耕地非农化流转存在克茨涅茨曲线倒“U”型的关系,本文将STIRPAT模型的A、T1、T23个自变量引入二次项,并建立回归模型,公式为:

lnI=α0+α1(lnP)+α2(lnA)+α3(lnA)2+α4(lnT1)+α5(lnT1)2+α6(lnT2)+α7(lnT2)2+ε

(3)

通过对lnI求导可得:A对耕地非农化流转影响弹性系数为α2+2α3(lnA);T1对耕地非农化流转影响弹性系数为α4+2α5(lnT1);T2对耕地非农化流转影响弹性系数为α6+2α7(lnT2)。上述模型如果采用OLS进行分析,则无法从空间上真正表达出广州市黄埔区耕地非农化流转过程中社会经济影响因素的差异性和非均衡性。因此,在此基础上我们将空间地理加权归回模型(GWR)嵌入到扩展后的STIRPAT模型中,这样就可以有效解决问题。

GWR模型是由Brunsdon、Fotheringham等人于1999年提出的地理空间模型。CWR将数据的地理位置与回归参数相结合,利用周边邻近观测点的样本数据进行区域性回归估计,参数随区域地理位置变化而变化。模型结构表达式为:

(4)

式中,y为n×1被解释变量向量;xik为n×k解释变量矩阵;βk(ui,υi)为k点时i的回归系数;(ui,υi)为第i个观测点的地理空间位置;ε为n×1向量,服从正态分布。GWR通过观察点对参数向量进行最小二乘法评估,权重矩阵是观察点i到其他点的距离函数,对参数的估计影响很大,因此是GWR的核心。通常所使用的方法包括距离阈值法、距离反比法、高斯函数法、bi-square函数法等方法进行矫正,以降低偏差,达到更高的数据研究精度[15]。

2.2 数据来源

本文选取广州市黄埔区快速发展的2010年和2015年两个时间断面的数据,其中各村镇常住人口总量、第二产业比重、人均GDP数据、城镇化率分别来源于2011年、2016年的《黄埔年鉴》、《萝岗年鉴》和走访村镇的数据,耕地非农化面积的数据源于2010年、2015年土地利用变更数据。

3 结果与分析

3.1 耕地非农化的空间自相关分析

利用空间分析计量软件Geoda对黄埔区112个行政村的数据进行了空间自相关分析(图1),针对黄埔区各行政村选择采用空间自相关(Global Moran′s I),从整体上分析黄埔区耕地非农化进程中指标之间的相关性。Moran′s I是由澳大利亚统计学家Patrick Alfred Pierce Moran于1950年提出的,数值介于-1—1之间。当Moran′s I大于0时,表现出空间正相关性,数值越大,其空间相关性越明显;反之,当Moran′s I小于0时,表现为空间负相关,数值越小,其空间差异性越大;当Moran′s I为0时,则空间呈现随机性。

图1 2010年和2015年黄埔区耕地非农化Moran指数自相关关系

通过ArcGIS空间自相关分析,2010年和2015年黄埔区Moran′s I的正态统计值z值分别为4.3121和2.3465;2010年大于正态分布在0.01水平的临界值为2.58,Moran′s I值为0.2479,这表明2010年黄埔区耕地非农化面积的空间分布并非表现为随机状态。2015年黄埔区耕地非农化的z值小于正态分布0.01水平临界值,Moran′s I值为0.09201,虽然未达到2.58临界值,但2010年和2015年在空间上表现出明显的积聚性,且呈正相关性。这说明黄埔区某一区域范围内耕地非农化受邻近区域的影响,该地区人口数量、富裕程度、城市化进程等都可能成为影响邻近区域耕地非农化进程加快的原因。整体看,各区域间的耕地非农化存在一定的空间相关性,具有明显的空间积聚性效应。

3.2 耕地非农化的社会经济驱动机制GWR分析

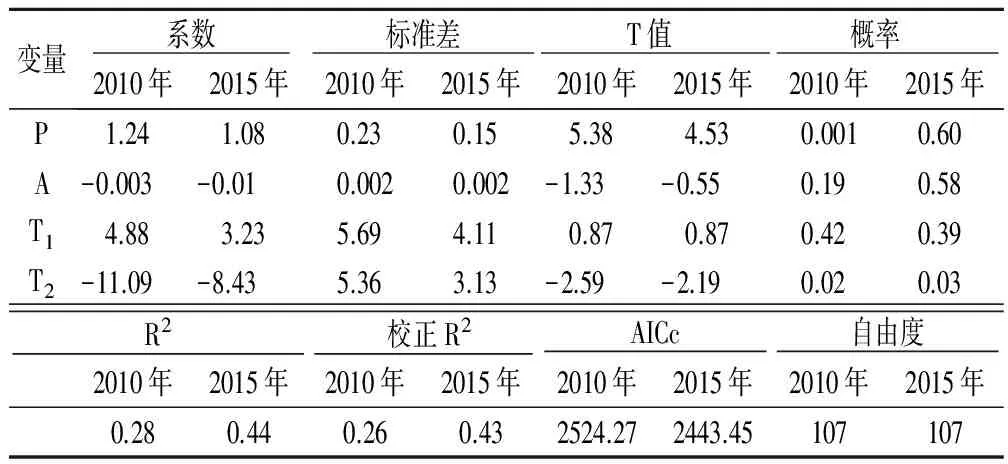

由于经典线性模型在假设空间问题上为均值,忽略了空间效应的随机性,导致计算结果或估算推论不够合理,因此需要用地理空间模型GWR对OLS模型进行空间修正。本文通过OLS和GWR的加权二乘法WLS对2010年、2015年黄埔区90多个行政村和居委会的数据进行比对,建立更贴近实际的GWR模型。在进行地理空间加权回归分析前,首先通过OLS模型进行全局估计,结果见表1。从表1可见,F检验所显示的模型最高统计显著,2010年和2015年的AICc分别为2524.27和2443.45,R2为0.28—0.44,校正后R2为0.26—0.43,说明OLS模型中仅有26%—43%可解释变量,未能将所有因素全部反映出来。

表1 OLS模型回归系数的描述性统计分析

从全局模型来看,人口对耕地非农化的影响具有最显著的差异性,检验值为4.53—5.38。人口与耕地非农化进程成正比,人口越多,亟需其他功能用地越多,从而使耕地非农化进程越快。富裕程度和城市化水平对耕地非农化的影响具有显著性差异。城市化水平与耕地非农化呈负相关关系,表明城市化水平越高,耕地非农化进程越低,反之则越高;同样富裕程度对耕地非农化的影响较为明显,富裕程度越高,耕地非农化进程越低,这是因为第一产业GDP比重降低,第二、三产业比重会增加,带动GDP的增长。第二产业的比重对耕地非农化的影响不如其他因子明显,检测值为0.87。这并非说明第二产业比重对耕地非农化进程影响较小,仅能说明在所选取的因子中,第二产业比重对耕地非农化影响进程是最弱的一个。

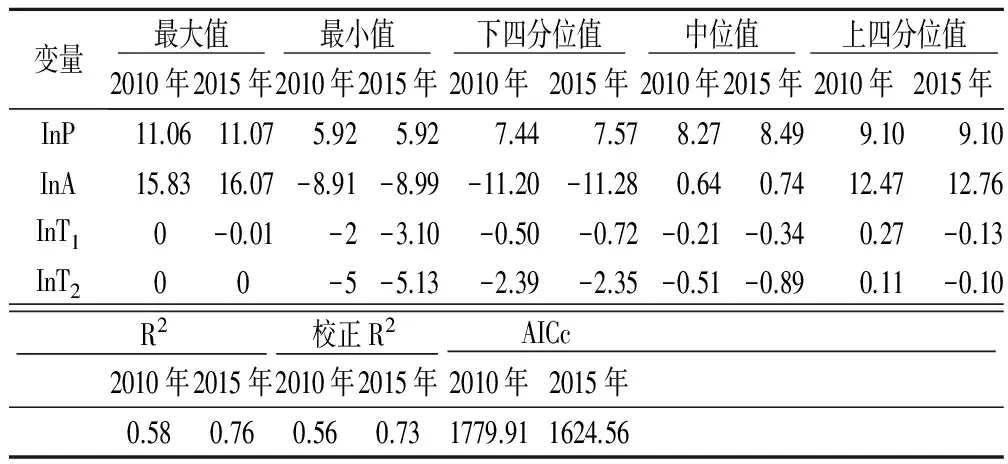

GWR模型中,黄埔区AICc为1624.56—1779.91,比OLS模型中AICc的2524.27和2443.45小,说明GWR模型与OLS模型相比,结果有显著提高。根据英国大学地理统计学家Stewart认为,GWR模型中AICc值比OLS模型的AICc值相差大于3,说明GWR模型优于OLS模型[16]。利用GWR模型对每一个空间单元进行局部回归分析,结果见表2。从表2可见,所选4个影响因子多有最大值和最小值,这比OLS模型只有全局性结果更有意义,且GWR模型参数估计值可通过ArcGIS显示在地图上,这样便于观测和分析邻近局部之间的关系。

表2 GWR(式2)模型的回归系数的描述性统计分析

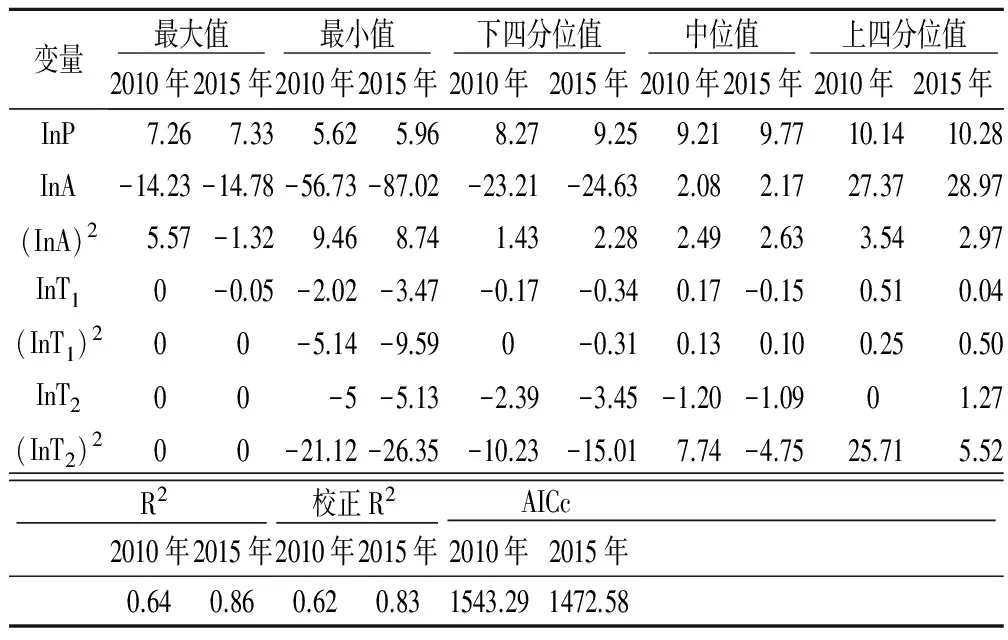

从GWR模型结果可见,不论是2010年还是2015年黄埔区的lnP系数均为正,说明人口数量对耕地非农化进程为正效应。黄埔区人口每增加1%,耕地非农化面积将减少0.38%—1.45%;黄埔区北部红卫村、枫下村、佛朗村等,中部黄登村、镇龙村、水西村、萝岗村、萝峰村等,南部茅岗社区、夏园社区、沙步社区、姬堂社区等均随着人口的快速增长,耕地非农化进程呈现加快趋势。同样,早在20世纪50年代美国学者Donald提出人口流动的“推—拉”力理论,认为每增加1个人,会使耕地转变为建设用地0.105hm2,这说明人口增长对耕地非农化进程具有推动作用。lnA回归系数有正有负,这表明人们的富裕程度会推进了耕地非农化的进程。近年来,黄埔区政府响应国家“一江两岸三带”的号召,大力发展第二产业,耕地以异地“占补平衡”的方式使区域内的耕地转变为建设用地用于产业园区建设,同时人民富裕程度水平的提高也推进耕地非农化进程。黄埔区“十三五”期间计划大力推进了知识产业和高新技术产业的发展,对低效建设用地进行了二次开发,延缓了耕地转为建设用地的可能。InT2的回归系数有正有负,正相关表示第二产业比重和城市化水平会促进耕地非农化进程,负相关表示第二产业比重和城市化水平会减缓耕地非农化进程。那么,从式(2)中是否存在人民富裕程度、第二产业比重和城市化水平对耕地非农化进程存在库兹涅茨曲线,这需要进一步验证。在经济发展水平处于低级阶段时,第二产业比重和城市化水平同样处于较低阶段。随着人口的增加对建设用地需求量不断加大,耕地后备资源逐渐被开发,当经济发展到一定阶段水平时,第二产业比重不断增加,建设用地需求量急剧增多,耕地面积快速减少,2010—2015年正是黄埔区经济发展较快的时期。当经济处于高水平发展阶段,高新技术产业和知识创新产业发展将会缓和耕地非农化进程,但还需进一步验证人民富裕程度、第二产业比重和城市化水平对耕地非农化进程是否存在库兹涅茨曲线。通过对模型进行修正,对GWR模拟二次项,结果见表3。由表3可知,人民富裕程度系数均为正,对耕地非农化进程符合“U”型库兹涅茨曲线,第二产业比重和城市化水平均通过显著性水平检验,因此两者与耕地非农化呈现倒“U”型库兹涅茨曲线。根据弹性系数计算方法式(4)得到112个行政村3个变量对耕地非农化进程的影响程度,见图2和图3。

表3 GWR(式3)模型的回归系数的描述性统计分析

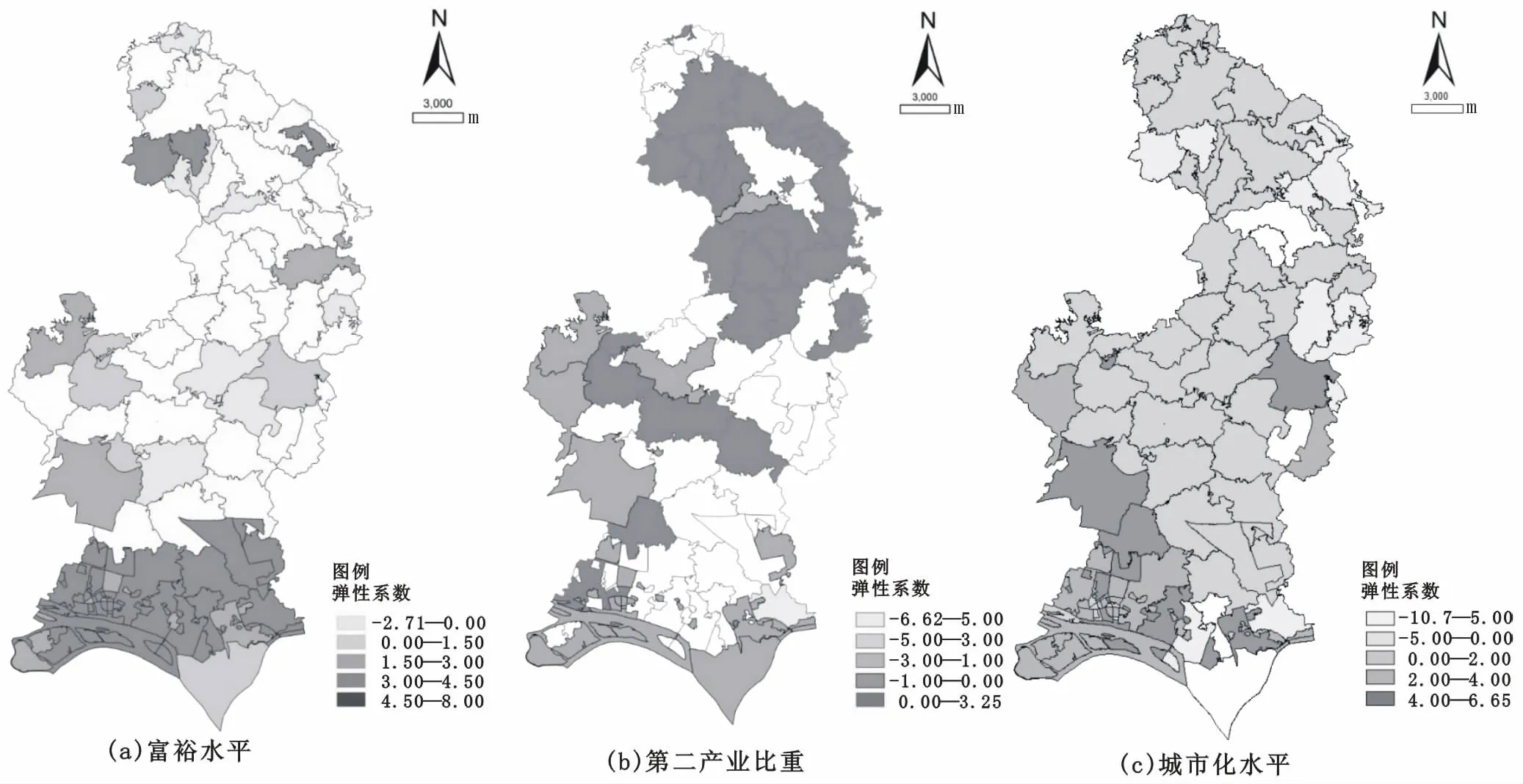

图2 2010年黄埔区供给变量对耕地非农化的弹性系数空间分布

图2(a)、图3(a)表明,人民富裕水平对耕地非农化进程的影响在不同行政村之间具有明显差异,人民富裕程度与耕地非农化存在正负效应。从表3可知,富裕水平与耕地非农化进程之间符合库兹涅茨“U”型曲线,处于“U”型曲线左侧的红卫村、凤尾村、莲塘村、何棠下村、大涵村等黄埔区北部地区的富裕度每增加1%,耕地面积将减少5.65%—7.23%。由此可见,黄埔区北部山地丘陵地区的经济发展依赖于土地资源的大量投入。处于库兹涅茨“U”型曲线右侧的南部地区,富裕水平对耕地非农化弹性系数为负数,表明富裕水平越高,耕地非农化进程越慢。

图2(b)、图3(b)表明,黄埔区第二产业比重对耕地非农化进程具有明显的差异,且第二产业比重对耕地非农化进程的正效应远大于负效应。除黄埔区南部60个社区居委外,其他行政村尤其是九龙镇新型工业园区、广州市高新技术开发区等所在行政村的第二产业比重每增加1%,耕地面积将减少6.35%—10.72%。这表明,受政府经济政策的影响,第二产业比重发展带动了黄埔区原本以农业生产为主的产业结构进行调整升级,进一步推进了黄埔区耕地非农化进程。城市化水平对耕地非农化在不同区域范围内具有明显的差异,且对耕地非农化进程既存在正效应也存在负效应,两者之间存在倒“U”型库兹涅茨模型曲线。城市化水平高于50%以上的行政村主要集中在原黄埔区范围内,包括天虹、南岗、文冲、姬堂、梅园、深井等社区,还包括禾丰村和永岗村。这些区域的城市化水平每提高1%,耕地非农化面积将减少2.33%—11.40%。从这个角度来看,城市化水平的提高在一定程度上可以促进建设用地的节约与集约利用,从而减缓耕地非农化进程。

图3 2015年黄埔区供给变量对耕地非农化的弹性系数空间分布

图2(c)、图3(c)表明,2015年黄埔区的富裕水平对耕地非农化进程产生的负面效应逐步扩大,与2010年富裕水平、第二产业比重和城市化水平的对比发现,金坑林场、黄麻村、黄登村、金坑村、劲头村等村富裕程度与耕地非农化进程之间符合倒“U”型库兹涅茨模型曲线。九龙镇中心地区多属山地丘陵地带,富裕水平每增加1%,耕地非农化面积将减少0.05%—1.62%,这主要是因为局部地区与全局呈现出不同的差异,耕地资源流失后的改善并不会随着经济发展而自行产生。由于区域范围内生态较脆弱,因此需要引导村民保护耕地。相比2010年,2015年黄埔区第二产业比重对耕地非农化的正效应已开始减弱,政府大力扶持和发展新兴知识产业,产业结构的再次优化升级有效减缓了耕地非农化进程。黄埔区政府依据“占补平衡”的政策,集中建设高标准基本农田,在凤尾村、大坦村、麦村、新田村和洋田村等局部出现第二产业比重每减少1%,耕地面积将增加0.03%—0.17%,从而在一定程度上扭转了耕地非农化现象,使黄埔区耕地面积可在2015年的土地整治过程中达到省级下达标准,保证耕地的可持续发展。

4 结论与讨论

主要是:①2010—2015年黄埔区耕地非农化进程在空间格局上发生了巨大变化,逐渐由南部向北部扩散,中部和北部建设用地快速向北扩张,耕地非农化进程加快。随着黄埔区北进战略的推进,中北部未来耕地非农化进程会逐渐加快,尤其是九龙镇范围内,当地政府需要加强北部地区耕地非农化监督力度,增加耕地保护专项经费,确保黄埔区北部基本农田得到保护。②人口数量、富裕水平、第二产业比重、城市化水平等因素均为耕地非农化进程的主要驱动力,这些影响因子对耕地非农化进程的影响存在空间上的差异性。通过OLS模型和GWR模型进行对比后发现,黄埔区人口数量无论在2010年还是2015年,对耕地非农化进程均呈现出正效应,而富裕水平、第二产业比重和城市化水平对耕地非农化进程的影响作用有正有负。在黄埔区南部,随着人口数量和富裕水平的提高,会进一步推进耕地非农化进程;随着第二产业比重的减少和城市化水平的提高,又将在一定程度上减缓耕地非农化进程。但在中部和北部地区,人口数量的正效应和富裕水平双重效应的作用相对南部较弱,而第二产业比重和城市化水平的影响效应明显强于黄埔区南部。

基于以上研究,黄埔区南部经济发展水平非农化进程相对较高,而中部和北部区域耕地非农化进程相对迟缓。未来中部和北部耕地非农化进程将会随着经济的快速发展而加快耕地非农化进程,因此对不同经济发展区域应实行差异化管理模式。黄埔区政府须按照可持续发展原则,依据空间效率的均衡性对耕地资源和建设用地实行合理的空间配置;协调耕地资源与建设用地之间的矛盾,而不是简单采用“占补平衡”的方式将耕地指标用于建设用地指标而出现耕地指标“悬空”问题。黄埔区应保持优势产业的同时,合理利用低效建设用地,对低效建设用地进行二次开发用于新兴产业园区建设,减少第二产业比重,逐渐向用地少、效益高的第三产业倾斜,实现经济增长向节约集约型转变,严格控制城市化进程,优化城市人口结构,严把耕地和产业用地准入门槛,坚决抵制不合理的用地需求。

[1]温利华,刘红耀,张广录,等.资源型城市耕地非农化及关联因子研究——以河北省邯郸市为例[J].西北农林科技大学学报(自然科学版),2013,41(8)∶125-132.

[2]Seto K C,Kaufmann R K,Woodcock C E.Landsat Reveals China′s Farmland Reserves,but They′re Vanishing Fast[J].Nature,2000,406(6792)∶121-121.

[3]许恒周,金晶.耕地非农化与区域经济增长的因果关系和耦合协调性分析——基于中国省际面板数据的实证研究[J].公共管理学报,2011,8(3)∶64-72.

[4]Nestor I G,Laura V S.Determinants of the Spatial Distribution of Cultivated Land in the North Argentine Dry Chaco in a Multi-decadal Study[J].Journal of Arid Environments,2015,123(5)∶31-39.

[5]Garret R,Lanmbin E F,Naylor R.The New Economic Geography of Land Use Change:Supply Chain Configurations and Land Use in the Brazilian Amazon[J].Land Use Policy,2013,34(12)∶265-275.

[6]Jordan G,Mitchell A,Ricardo G,etal.Cropland/Pastureland Dynamics and the Slowdown of Deforestation in Latin America[J].Environment Research,2015,10(3)∶1-10.

[7]蔡运龙,霍雅勤.耕地非农化的供给驱动[J].中国土地,2002,(7)∶20-22.

[8]刘旭华,王劲峰,刘明亮,等.中国耕地变化驱动力分区研究[J].中国科学D辑(地球科学),2005,35(11)∶1087-1095.

[9]曲福田,陈江龙,陈雯.农地非农化经济驱动机制的理论分析与实证研究[J].自然资源学报,2005,20(2)∶231-241.

[10]杨志荣,吴次芳.制度收益与发展收益对农地非农化进程的影响差异及其对政策调整的启示[J].中国土地科学,2008,22(2)∶3-9.

[11]王成超,杨玉盛.农户生计非农化对耕地流转的影响——以福建省长汀县为例[J].地理科学,2011,31(11)∶1362-1367.

[12]苑韶峰,杨丽霞,杨桂山,等.耕地非农化的社会经济驱动因素异质性研究——基于STIRPAT和GWR模型的实证分析[J].经济地理,2013,33(5)∶137-142.

[13]关兴良,方创琳,鲁莎莎.中国耕地变化的空间格局与重心曲线动态分析[J].自然资源学报,2010,25(12)∶1997-2006.

[14]Dietz T,Rosa E A.Effects of Population and Affluence on CO2 Emissions[J].Proceedings of the National Academy of Sciences,1997,94(1)∶175-179.

[15]Brunsdon C,Fotheringham A S,Charlton M.Some Notes on Parametric Significance Tests for Geographical Weighted Regression[J].Journal of Regional Science,1999,39(3)∶497-524.

[16]Stewart F,Peter R.Spatial Analysis and GIS[M].London:Taylor amp; Francis Ltd,1994∶1-296.

ResearchonEvolutionPathandHeterogeneityofCultivatedLandConversionintheRapidEconomicDevelopmentArea——ACaseStudyofHuangpuDistrict,GuangzhouCity

CHEN Mei-zhao1,ZHANG Ya-qi2,ZHENG Rong-bao2,TANG Xiao-lian2,LI Shuang2

(1.School of Politics and Public Administration,Guangdong University of Foreign Studies,Guangzhou 510420,China; 2.College of Management,Guangdong University of Technology,Guangzhou 510520,China)

Research on the driving mechanism of cultivated land non-agriculturalization was always the focus of scholars at home and abroad.Based on STIRPAT and GWR model,this paper analyzed the economic and social factors such as population,rich level,industrial structure change and urbanization level,how to impact on non-agricultural land.The results showed that:①Arable land non-agricultural of process in space pattern had drastically changed from 2010 to 2015 in Huangpu District,from southern to north,and central to north expansion,arable land non-agricultural of process speeded up.②Numbers of population had positive effects on the process of non-agricultural cultivation in both 2010 and 2015,while the level of affluence,the proportion of secondary industry and the level of urbanization had negative effects on the non-agricultural process of cultivated land.In the southern part of the Huangpu District,with the increased in the number and the richness of the population in the southern part of the Huangpu District,the process of non-agriculturalization of the cultivated land would be further promoted. With the decreased of the proportion of the secondary industry and the improvement of the urbanization level,however,in the central and northern regions,the effect of the positive effect of population quantity and the dual effect of wealth level was weaker than that of the south,and the effect of the level of urbanization was obviously stronger than secondary industry.

cultivated land conversion;driving force;socio-economic factors;STIRPAT model;heterogeneity

10.3969/j.issn.1005-8141.2017.08.009

F301.2

A

1005-8141(2017)08-0942-06

2017-06-12;

2017-07-22

国家自然科学基金项目(编号:41001054);教育部人文社会科学基金项目(编号:13YJCZH016、13YJA840009、14YJA630053)资助。

及通讯作者简介:陈美招(1979-),女,福建省龙岩人,博士,主要从事土地资源开发利用与保护研究。