种豆南山

2017-11-29李德志

李德志

老家并没有山,所谓南山,不过是小村东南几里外的一处土坡漫冈。南山处有我家的园田地,一条毛毛道从近二分之一处斜穿而过。毛道往南不远,有一处并不很深的凹陷洼地,我家的几垄田搭着洼地边沿擦过。

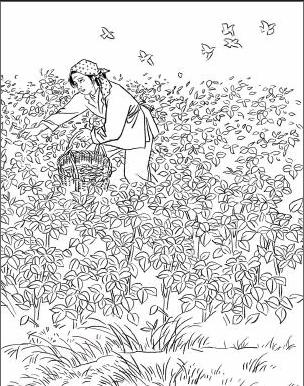

那时候种地,男女老少齐上阵。每年谷雨前后,种玉米和栽土豆这样的大田是要抢时间的,而大田抢种一结束,母亲会适时从房梁下墙垛间,翻出一包儿又一包儿的豆角籽。我太熟悉那些花花溜溜、各式各样的豆子了:挤豆、泡豆、油豆、五月先、大麻掌、弯钩黄儿、胖孩腿儿、花家雀蛋儿、兔子翻白眼儿……母亲种豆角都是采取拉横排、层层推进的模式,在剛刚平静的田垄上制造了一排又一排的新痕。过不多久,玉米苗土豆秧先后冒头了,而那一排排井然有序种下的豆角,也相继打着“?”冒锥儿了。特别是套种在土豆地里的豆角,大块的墨绿中镶嵌着一道道浅绿,深浓浅淡地层次分明,有了跳跃感。母亲得空便去园田地瞅瞅,满脸喜悦地欣赏她的杰作。

其实,木讷少言的父亲是不大认同母亲这一喜好的,最主要的原因可能就是,豆角长大爬蔓不管对矮秧土豆还是高棵玉米,都是一种牵绊和负累,影响这些大田作物的生长。于是,每年一旦得知父亲要最后一次深犁封垄时,母亲都会忙三火四救火一样地带领我们去园田地里顺她心爱的豆角蔓,否则,急于封垄的父亲是不会顾及这些东拉西扯的牵绊而延缓劳作进程的。我们像对待那些夜凉如水的晚上睡觉不老实将胳膊腿儿伸出被子外的孩子那样,轻轻巧巧地将旁逸斜出极尽招摇的豆角蔓理顺好。母亲说,万不可让封垄将它们“踢蹬(毁坏)”了。每次顺完豆角蔓,母亲都会一边拭汗,一边长长地出一口气。我知道,母亲接下来就坐等收获了。豆角秧上已然生出小串的花穗儿——豆角很快就要开花结纽儿了。

第一次去摘豆角,对于母亲和我来说,那无疑是一个节日!

头茬出生的豆角,毛茸茸地带着怯生生的羞涩。母亲的眼里溢满了笑意,伸手去摘垂吊在秧蔓下的豆角时,枯瘦的手竟有点颤抖,她除了兴奋和喜悦,还有不舍与纠结。可为了让我们尝鲜,分享劳动成果,母亲还是颇有分寸地掌控着数量,将第一拨嫩生生的扁豆角,加了些捞饭剩下的米汤给炖了。每年那第一顿豆角,我都吃得小心翼翼、津津有味,那才真正是青嫩豆角的本原味道!母亲是低调的,也许怕不经意的张扬也会招来贼患。因此,不管我家的豆角长势多好、收获多丰,每次与母亲采摘归来,她都会在那些温润可爱的豆角上面苫上一把把水稗子草。那时就想,母亲的小心应该是没坏处的。

豆角是夏秋之季农村的主打菜,到后期甚至几欲取代主食。当一喷又一喷的豆角不断盛入菜篮时,母亲常常会从仓房房梁上取下悬挂的腊肉来切上几片。那时候除非逢年过节,想吃到新鲜猪肉是非常困难的。而用自家大酱抹好腌渍的咸腊肉,是在不得已的情况下一种尽显民间智慧的保鲜方式。红润鲜亮的咸腊肉一经爆锅与豆角同炖,那泛着油泡儿的农家特色炖豆角,不晓得成了多少人一生无法释怀的乡愁。

庄稼起身的时候,我更成了母亲每次去南山的伴儿。玉米扬花的季节,也是采摘豆角的旺季。母亲通常喜欢在土豆地里套种煮大碴粥或包馅儿用的饭豆——红芸豆,而在玉米地里套种夏天要吃的各种菜豆角。母亲说:“豆角不开谎花儿,实成。”那光景,玉米蹿蓼儿后的花蕊纷洒得垄沟垄台上到处都是,还有零星豆角花凋落褪色的花瓣,远远近近长吟短唱的秋虫声深深浅浅高高低低地传过来,母亲身上的汗味儿被各种庄稼欲熟未熟的气息所裹挟,似有苦无。豆角开花可真是好看,不管白的粉的还是藕荷的,都会素雅娴静地开,恬恬淡淡地落。玲珑别致、沙柔丝滑的蝶形小花,会让人的心一寸寸地软下去。就觉着,那一刻的光阴真好。

我不知道,相对于列兵一样铿锵齐整的大田作物,母亲缘何会喜欢上那些在父亲等男人眼里有些不屑的丝丝蔓蔓、缠缠绕绕的豆角?当年贫病交加的母亲,在自家的那片田地里撒豆成兵、运筹帷幄,筑就了一道道封锁线,织就了一道道防护网,母亲到底想以此阻挡拦截些什么?想用那样缠缠绕绕兜兜转转的方式,牵制挽留些什么?那些伸向四周的豆角藤蔓,是母亲对困顿生活宣战的手臂吗?那么,母亲究竟想要抓住些什么呢?是否想以这种迂回辗转的方式,向寡淡无奈的贫苦日子进行她不甘的抗争呢……

长大后,南山的土坡漫冈仍在,母亲却早已不在了。也许是我年长眼界宽了,那个曾经生养我的小村庄变得越来越小,已经找不到通向南山那条蜿蜒纵深的毛毛道。我知道,此生我再无可能种豆南山了。

不过,我终归还是有机会再次回到南山的。譬如,化作南山大地里的一抔泥土,就像投身母亲的怀抱,再不分离。