美国法人犯罪制度发展及启示

2017-11-29徐鹏博

□徐鹏博

(中国中原对外工程有限公司法律事务部,北京 100044)

【法学研究】

美国法人犯罪制度发展及启示

□徐鹏博

(中国中原对外工程有限公司法律事务部,北京 100044)

美国法人犯罪刑事责任归责原则经历了上级责任原理、同一原理、集合责任论等历程,主观过错认定历经肯定、否定、再肯定的辩证发展;《组织体量刑指南》在适用对象、量刑原则及刑罚制度等方面对法人犯罪制度进行了全面规范。建议加快我国单位犯罪的立法变革,明确单位犯罪的概念,确立单位犯罪的统一性,将单位犯罪中的自然人追诉体系与纯正的自然人犯罪追诉体系趋于一致,不断完善刑罚原则与制度,实现刑法保护法益、威慑犯罪的目的。

法人犯罪;法人特征;归责原则;刑罚制度

《美国法典》(United States Code)规定法律上的“人”包括“法人,公司,协会,合伙人,股份制公司和个人”,但对法人犯罪并没有具体明确的定义。在其长达100多年的单位犯罪司法历程中,因应法人组织的发展变化和法人行为的错综复杂,通过判例和大量制定法的逐步完善,确立起法人犯罪的基本制度。

一、法人犯罪归责原则及演变

早期美国司法和立法实践中,关于法人犯罪有两个基本原理,即上级责任原理和同一原理。在具体适用方面,美国联邦法院采用了上级责任原理,而各州的情况则相对多样化。通说认为,上级责任原理源自1909年的New Yoke Central amp; Hudson River Railroad Co. v. United States案。该案中最早承认了以法人主观意思表示为要件的犯罪构成,也正是在该案中,联邦最高法院认定了企业员工基于法人意志所为的行为可归责于法人进行刑事责任方面的追究。根据上级责任原理,代理人在职务范围内、为了法人的利益所实施的犯罪行为应当归责于法人,除了代理人应受刑罚处罚外,法人也要为代理人的行为承担刑事责任。[1]

上级责任原理的责任形式是代为责任。在具体判断何为代理人时,要求相对宽松,涵盖了公司内部上至董事长,下至底层工作人员。[2]27-28而且,在美国的司法实践中,对“在职务范围内”的界定也较为宽泛,代理人在法人的授权范围内为职务行为被认定为在职务范围内并无可厚非,但对于法人并不知晓代理人为特定行为,或者法人已经下达了禁止性的命令禁止代理人为特定行为,也要承担相应的责任。这一原理被各联邦法院所广泛引用,至今仍是处理以犯意为要件的法人犯罪的一般原则。

上级责任原理具体包括三个构成要件:一是行为人的行为在职务范围内。《模范刑法典》对法人内部员工的行为提供了两个标准:其一,如果有法律明文规定或者能通过立法目的体现出来的话,任何代理人的行为皆可认定为法人的行为;其二,如果没有法律明文规定,员工犯罪的行为需要得到高级管理人员授权、命令而实行。此外,美国许多州都通过“高级代理人”来限制行为的界限。但在有些州,即使高级的代理人没有授权犯罪的行为,法人犯罪依然可以成立。二是为了法人的利益。该要件只要有法人的承认即可满足,即使从业人员没 有牟利目的,只要法人对该行为承认或同意就要负责;然而,当代理人的行为明显与法人的利益相违背,并且法人无法从中获利,法人不需要为此承担刑事责任。三是集体明知,即通过法人内部多个人的认识内容来判断法人的主观意思。所谓集体明知,意思是作为团体的从业人员的共同认识。只要根据法人内部多个人的认识相比较,推断出法人是否对危害行为存在认识,进而成立法人犯罪。集体明知为在不能明确单个代理人犯罪意图的情况下,提供了办法。[2]31

1962年颁布的《美国模范刑法典》确立了同一原理。根据《美国模范刑法典》的规定,法人刑事责任存在三种类型:一是违警罪及其他另行规定的;二是法人不作为犯罪,强调法人要为未履行特定义务而承担责任;三是需要犯罪心态的普通法犯罪。前两类犯罪采用上级责任原理,第三类犯罪即对欺诈、杀人等通常由个人实施且以犯意为必要条件的犯罪类型,创新性地引入同一原理,即将法人内部高级主管人员的主观意思替代为法人自身的意思。有别于上级责任原理中宽泛的代理人界限,同一原理仅仅将真正参与犯罪行为且属法人上层决策人员的意思认定为法人意思。相较上级责任原理,同一原理一定程度上改变了法人下级从业人员的行为无条件由法人继受的局面,明显缩小了法人负刑事责任的范围。

随着社会经济生活愈发复杂,固有的上级责任原理和同一原理逐渐不能解决所有法人犯罪问题,两个基本原则的短板也变得明显。上级责任原理中代理人的范围过于宽泛,而同一原理虽然能够将行为归属于法人的行为人主体限定在负责人和高级管理人员的范围内,但在高级管理人员为了个人利益违背法人政策实施的行为的情形下,仍然将高级管理人员的行为归属于法人明显不当,让法人为非自己的行为负责,也违反了罪责相适应的刑法原理。[3]因此出现诸多新的理论,比较典型的如法人文化论、集合责任论等,对于探讨和研究法人归责有裨益。

法人文化论来源于法人特征论(Corporate Character Theory),它将法人的文化作为归责的一个条件,认为如果法人文化对犯罪活动有促进作用时就可以认定为法人责任。[4]该理论将法人文化作为判定法人刑事责任的重要前提,主要从以下方面进行判定:一是从法人的等级结构。通过等级结构来判定法人对其所辖管理人员的管理是否到位,以及一般管理人员对下属的监督是否及时到位。二是法人的目标,即是否只能通过触犯法律的方式才能达成目标。三是法人的教育体制,教育的突出作用体现在员工是否能够培养遵守法律的意识。四是员工违法行为。这也是法人内部开展调查的前提。五是法人的针对措施。对已出现或正在进行的违法行为采取何种措施和态度。六是法人的赔偿。对已经产生后果的违法行为能够提供何种补偿措施,以及这种措施是否合理合法。

集合责任论(The Collective Knowledge Doctrine)认为,法人内部的单个成员的主观意思并不能成为法人的意思。法人的意思是集合了众多员工意思后综合判断的结果。此观点的优点在于可以防止法人为了规避责任而分散员工的义务。需要强调的是,集合责任论只是表明了法人本身的意思,但并没有指出明确的主观意图,因此在无其他证据的情况下不予适用。只有当员工具有明确的主观犯罪意图才能通过替代原则使法人承担刑事责任。[5]

二、法人犯罪主观过错认定及发展

美国法院最开始把对法人刑事责任的追究扩大到犯罪意图方面的进程是相对缓慢的。直到1909年著名的纽约中央哈德逊河铁路公司诉美国(New York Central amp; Hudson River Railroad Co.v. United States)案中,法院才首次提出法人犯罪要考察其犯罪意图。该案中,最高法院指出:“如果法人能够因此免除刑事责任的话,议会则无法对法人的不法行为和权利的滥用进行控制。”[6]此后,美国法院在多种案件中开始认定法人的刑事责任,并在判断法人主观意图上探索出多种办法。经过早期严格责任阶段、个人责任阶段,20世纪70年代进入组织责任阶段。

组织责任论认为,法人具有自己独立的意志,可从法人自身的特点,比如政策、规章制度、法人的大小等因素来判断法人自身的责任。如2009年U.S. v. Ionia Mgmt. S.A案中,由于其非管理人员的刑事不法行为而判决公司有罪。调查发现,公司员工非法倾倒舱底油污垃圾,因此被指控违反保护船底污染法。[7]此案中,美国商会和企业法律顾问协会指出,“检察官为了建立代为责任,应该独立地去证明法人内部缺少有效的政策和程序去防止员工的违法行为。”虽然法院最后以“法人合规政策并不是一个独立的条件”为由进行了驳回,但是可以由此案例看出在认定法人犯罪的时候,法院从法人作为组织体本身或者说独自存在的复杂特征中来探求对法人进行谴责的根据,将法人看作是与自然人一样独立的个体,并从个体的特征去判断,即“法人人格化”。

面对法人刑事责任否定说的批判,各种相应的改革措施应运而生。代表学者Beale教授坚持法人刑事责任的合理性及必要性,认为法人不法行为的频率决定了其行为造成后果的严重程度。刑事责任不应当作为唯一的办法,法人刑事责任应当适用于严重的法人不正当行为,特别是当其他手段被限制或消除的时候。法人本身并非虚构,而是拥有了大量权利,并且其行为能够对个人或者社会造成巨大损害的实体。再者,法人所拥有的众多权利在历史的角度上看也是可以一直存在的。当今的单位除了拥有众多权利以外,还经常造成严重的损害结果。在2008年的金融危机中,法人的不正当行为使股市崩盘,数以万计的人民因此失去工作。

法人犯罪的过错形式包含过失。O’NEIL教授对过失犯罪的分析证明了法人过失犯罪的合理性。他提倡非最近主观意图(non-proximate mens rea),认为导致过失行为的产生包括三种情况:遵循内心的习惯而最终导致疏忽;不采取措施以纠正疏忽;疏忽大意的心理模式。根据非最近主观意图,过失犯罪是“犯罪意图和过失行为在因果关系链上的距离相对较远,而不是靠近的。”他举例,醉酒的司机不能说对其面临的危险行为具有故意,但是可以判断他对把自己处于醉酒状态这点上具有故意。同理,在法人里面,多个员工在很长的一段时间内合作,公司内员工或法人代表如果没有为可能预见的犯罪行为提供必要的避免措施的话,也因此要承担过失责任。[8]

三、法人犯罪刑罚制度

《联邦量刑指南》在美国法人犯罪司法实践中发挥着重要作用,第8章《组织体量刑指南》自1991年11月1日开始实施,从适用主体、适用对象、量刑的原则、惩罚机制上全面规定了法人犯罪的相关内容。

《组织体量刑指南》规定了对组织量刑适用的总的原则[9]:一是法院应该命令组织对其犯罪所造成的损害进行补偿,补偿损害所支出的资财应作为一种弥补受害人损失的方法。二是那些以犯罪为目的或手段成立的组织,应当被没收所有财产。三是对组织判处罚金应充分考虑组织的罪行严重程度以及应受谴责性。四是如为保证另一个处罚的完全执行,或保证该法人在内部采取必要措施预防同种犯罪发生的情况下,应适用缓刑制度。

对犯罪的法人适用的刑罚,主要包括犯罪行为的损害赔偿、罚金和缓刑制度三个方面的内容。损害赔偿包括赔偿(Restitution)、补救命令(Remedial Orders)、社区服务(Community Service)、通知被害人令(Order of Notice to Victims)四种方式。罚金制度是对犯罪法人的直接经济制裁措施,对于主要以犯罪为目的进行经营或者主要以犯罪手段进行经营的犯罪法人,法院可以判处足以剥夺其所有净资产为限的罚金,直接将法人再次犯罪的可能性完全扼杀。缓刑通常体现为以下三种形式:一是为了防止以后的类似犯罪,法人的活动内容被命令进行改变;二是通过法人对公众进行自我反思检讨的方式来监督;三是促进其他量刑目的的缓刑。《组织体量刑指南》对法人犯重罪规定的缓刑期限为1年以上5年以下,其他案件的缓刑期限在5年以下。法人在缓刑期间不得违反联邦、州及地方法律,法院可以在判处法人缓刑的同时附加罚金、赔偿或社区服务命令作为适用缓刑条件,以期加强对法人的监督和管理。[10]

四、法人犯罪的立法和司法的新发展

随着2002年美国安然(Enron)公司和世界通讯公司(Worldcom)爆发出的财务欺诈案件后,美国司法部意识到了法人不法行为的巨大危害,因此开始逐步加强对法人的管理和控制。在众多措施中,最重要的是颁布《萨班斯-奥克斯利法案》Sarbanes-Oxley Act),对美国《1933年证券法》、《1934年证券交易法》做出大幅修订,在公司治理、会计职业监管、证券市场监管等方面作出了许多新的规定。其次,在运用上级责任原则中,判断法人是否存在主观犯罪意图时,开始更多地根据集合责任论原则进行判断。无论从立法或是司法方面,都促使法人加大对公司的监督和管理。[11]

一是刑事法律数量逐步增多。据统计,美国现存在4000多种联邦罪名,并且其中40%都是在1970年之后颁布的。面对众多的刑事罪名,法人很容易因为其员工的不法行为而承担责任。比如,《计算机欺诈法案》就列举了多达7项刑事不法行为。《萨班斯-奥克斯利法案》的宗旨是加强美国资本市场的监督和管理,进而保护投资者的根本利益。2012年11月,美国司法部(DOJ)联合美国证券交易委员会(SEC)发布了一项长达120 页的《美国海外反腐败法指南》(CFCPA),一改过去根据司法系统去判断法人刑事责任的范围,意味着评估法人刑事责任进入到了一个新的阶段。[12]

二是法律逐渐简化犯罪意图的条件。法人犯罪的本质难题是认定犯罪意图。随着司法实践的增多,美国逐渐呈现出淡化犯罪意图这一必要条件的重要性。在新颁布的众多法案中,比如《食品、药品和美容品法案》,未对主观意图进行明确规定。而基于以上法律,在认定法人刑事责任的时候,当法人成员在职务范围内为了法人的利益而实施了犯罪行为就可认定法人刑事责任,而不需要去考虑法人是否存在合规行为。如此的立法趋势造成了法人成立犯罪的概率大大增大,也不可避免地遭到了众多学者的质疑与批判。

三是“集合责任论”的适用增强。从美国最近的司法判决来看,在认定法人犯罪的主观意图上,越来越多地开始使用集合责任论的标准。如此趋势源于美国愈发严格的刑事政策。根据集合责任论的观点,达到集体明知的标准并非需要通过法人内部主管人员或一般工作人员的意思来实现。即便是法人内部并不存在任何员工实施犯罪的情况下,也可以认定法人的刑事责任。只要集合了多个员工的意思后是由法人一方掌握的,就可以据此来认定法人主观犯罪意图。另一方面,集合责任论基于法人内部员工“集体明知”而作为整个公司的政策的观点对单位提出了更高的要求,法人因此需要去整合内部所有员工掌握的信息。除此之外,法人还要对以上信息进行整合进而判断是否存在犯罪的危险。

五、美国法人犯罪制度对完善我国单位犯罪制度的启示

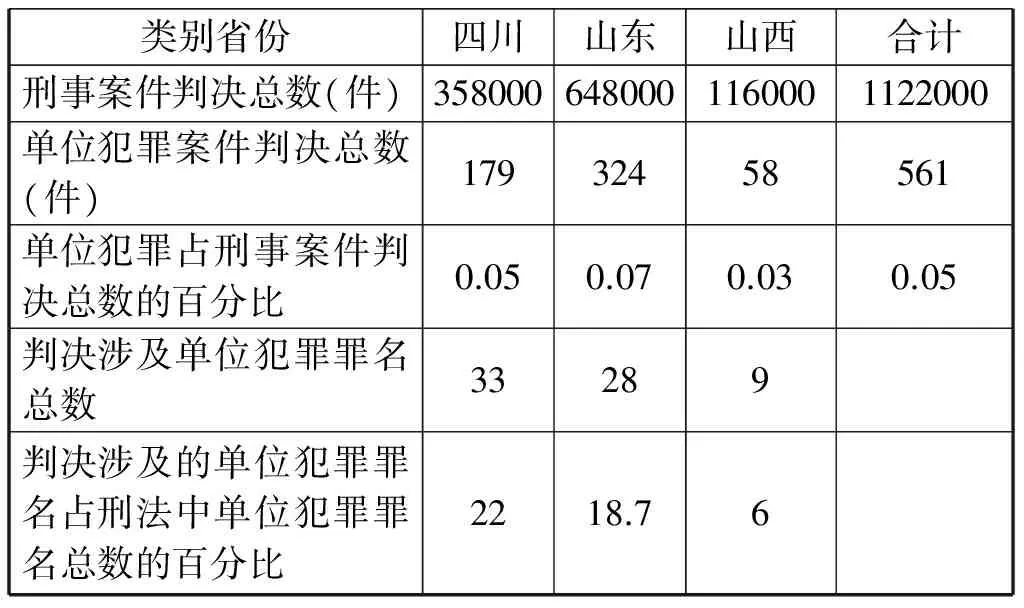

我国1997年刑法规定了单位犯罪,以总则和分则相结合的方式进行了规定。自1997年刑法修改以来,中国司法经历了将近20年的实践,然而在全国各地法院的具体办案当中,真正适用了单位犯罪的案件情况如何,数量有多少,司法效果如何?这些问题都直接关系着单位犯罪作为一项刑事上的重大立法是否算是成功、可行。笔者选取四川、山东、山西三个省份,对其1997-2012年来有关单位犯罪的司法实践现状进行梳理和分析。

1997—2012年四川、山东、山西三省单位犯罪案件判决统计数据*数据来源于三个省份高级人民法院的官方统计。

类别省份四川山东山西合计刑事案件判决总数(件)3580006480001160001122000单位犯罪案件判决总数(件)17932458561单位犯罪占刑事案件判决总数的百分比0.050.070.030.05判决涉及单位犯罪罪名总数33289判决涉及的单位犯罪罪名占刑法中单位犯罪罪名总数的百分比2218.76

从表中我们可以清楚地发现,单位犯罪案件判决总数在各省所有刑事案件判决总数中的比例相当小。一边是现实生活中大量的单位犯罪的立法规定,一边是几乎“视而不见”的以单位犯罪判处的司法实践,150 个单位犯罪罪名中相当大一部分罪名形同虚设。1997 年刑法颁布之后,各省经过判决的刑事案件数量都达到了几十万件,上述3个省份案件判决总数也达到了上百万件之多,但是其中经过判决的单位犯罪的案件数量却是少之又少,不足各个省份总刑事判决数量的0.1 个百分点,3个省份十几年来经过判决的单位犯罪案件数量之和也不过占了所有案件总数的 0.05 个百分点。对比美国法人犯罪制度及实践,我国单位犯罪在认定单位意思时存在如下两个问题。

一是判断犯罪行为是否为单位意志时忽略了对单位固有特征的考察。认定单位犯罪的根本是要考察犯罪行为体现的是否为单位的意思。单位在形成自己的意志时,亦要遵循特定的程序,满足特定的条件后形成的决策,并非某个人或某几个人单一地宣布某个命令就随意地形成了单位意思。所以,我们除了判断是否为单位领导或单位全体成员的集体决定所体现出来的意志之外,还应考察单位的公司制度是如何规定的,根据单位内部的制度规定,要形成法人集体意志的时候需要什么人以什么方式履行什么样的手续来判断犯罪行为是否确实体现了单位的意志。

而我国目前对单位意思的归属判断,显然忽视了对单位自身的固有特征考虑。学界在此问题的发展上,首先是何秉松教授于1991年曾提出了单位人格化系统。该学说认为单位作为单位犯罪的主体像自然人一样拥有自己的独立意志能力。所以不能把单位中个人的意志和行为代替为单位的意志。也不能把单位犯罪归结为个人犯罪[13]。此外,学者黎宏教授对此有更全面的研究。[14]黎宏教授提出,在单位故意犯罪的场合,认定是否单位犯罪,核心是自然人的意志需要与单位的组织特征相吻合,不然的话就是自然人犯罪。而单位作为主体的组织特征可以通过其自身的目的、政策、企业文化等体现和判断出来。

二是判断单位是否具有过失时忽略了对单位固有特征的考察。例如,我国某生产企业为了生产需要进行污水排放,国家要求该企业必须购置相关设备对污水进行处理后再排放,但企业的某个新入职的员工为了加快自己部门产能,趁夜间偷偷排放未经净化的污水,而造成重大环境事故。依据我国刑法理论进行考察时,很难将上述行为归结为单位犯罪。但我们从更深的角度分析,该单位的内部的规章制度是否有规定员工必须依法将污染源依规定净化后才可以排放?如果规章制度有相关规定,那该规定是仅仅流于形式还是被企业内部视为不可违反的王牌规则?企业对新入职员工是否进行相关安全生产的专项培训?在按规定合法排污和产能效益最大化之间,企业更重视哪一方面?通过这一系列的考察,就可以看出如果企业内部制定有完善的管理体制和监督机制,将合法排污视为企业生产的重中之重,任何人如有违反必将施以最严苛的惩罚,定期在企业内部进行安全生产的培训,将安全生产作为员工新入职的首要培训内容,那么发生上述情况的可能性就被降到了最低。如果企业已经制订了完善的机制预防上述行为的发生,发生上述情况就不应当追究法人的刑事责任;反之,如果企业内部根本就没有相关的规章制度或虽有规章却流于形式,企业内部完全奉行效益利益最大化,那出现上述犯罪行为就是必然了,在这种情况下如果还不追究单位的刑事责任,不仅不利于修复受损的社会关系,甚至根本就没有引起单位的重视,没有从根本上杜绝单位再次发生类似的犯罪。

因此,借鉴美国法人犯罪制度相关经验,建议从以下几个方面完善我国单位犯罪的制度设计:

1. 将单位自身特点作为确定犯罪行为归属和犯意确定的因素。考量单位刑事责任,首先需要分析单位系统性行为是否适当,调查单位在犯罪活动中所承担的责任和扮演的角色,特别强调单位的独立特性。下列情形应被视为单位的意志和行为:第一,除非单位领导违反了单位自身的目标、议事程序、监督机制习惯等擅自决策,单位代表机关的组成人员以及被授权的中层管理人员等单位领导的意思原则上应视为法人的意志和单位的行为;第二,一般从业人员遵从单位领导的命令而实施的行为应视为单位的意志和单位的行为;第三,虽然一般从业人员为特定行为并非根据单位领导的命令,但单位代表人对该行为明知、同意或者事后对该行为进行追认,该行为应被视为单位的意志和单位的行为;第四,一般从业人员在单位领导的概括性授权范围之内实施的行为也是单位意思的体现,且该犯罪行为并未超出其在单位内部的负责事项与权限,该行为应被视为单位的意志和单位的行为;第五,如果单位自身管理混乱,设计不合理的目标并缺乏合理的防止犯罪发生的规章制度,从而导致了一般从业人员的犯罪,应当视为单位的过失和单位的行为。

2. 在刑法总则中明确单位犯罪的概念和其本质特征。为了更好地使单位犯罪与自然人犯罪标准趋于一致,反映出单位自身的特点,应当明确单位犯罪的概念:一是单位行为的主观要件。其中单位意志可以体现为单位组织所做决策、单位内部多数人所做决策、单位全部成员共同同意。二是单位犯罪行为的主体应当是单位本身,即以单位的名义实施。单位成员通过单位实施的活动才可判定是单位犯罪。三是单位犯罪的目的。单位犯罪应当是为了单位利益,如果行为本身无论故意还是过失并没有使单位受益的话,不是单位犯罪。四是实施的主体需是单位内部成员,能够代表单位从事某种活动的主体,且自然人实施的应当是单位赋予其职务所产生的职务行为。具体来讲就是建议修订我国现行刑法第30条规定,在刑法总则中将单位的本质特征界定清晰。

3. 将单位犯罪中自然人追诉体系与纯正的自然人犯罪追诉体系趋于一致。在规定单位主管人员和直接责任人员的追诉标准时,应尽可能地与普通自然人趋于一致或缩小二者之间的差距。单位决策机关中的主管人员在单位犯罪中起到了至关重要的作用,由于其本身身份上有着两重性的特点,因此要加强对主管人员的惩治,单位犯罪中主管人员责任要与自然人犯罪中的个人责任保持平衡。建议将现有的基于自然人犯罪而设立的刑罚体系进行扩展。对刑罚方法进行调整:一是对现有的罚金刑进行完善和扩展。对罚金的数额、种类、对应的罪行范围以及适用方法进行修订和完善。二是适当考虑资格刑。例如剥夺其原有的荣誉称号、特殊权利、工作职能等;对单位限定其业务,包括限定缔约对象、经营范围、招投标范围等等。三是可增加强制性解散或令其刑事破产。

4.设置较为完善的刑罚制度。鉴于我国相关法律法规已经规定了对单位进行行政处罚的手段,不必在刑事法律中规定行政处罚手段,借鉴美国《组织体量刑指南》中犯罪点数的规定更是通过考虑法人自身是否有配合司法调查、是否有犯罪前科、是否有对其他罪行的协助调查等方面的因素进行量刑。建议:一是对情节较轻的犯罪单位判决刑罚时,可以通过判处缓刑来确保单位履行法院判处的罚金以及其他刑罚内容的执行,确保刑罚完全得到实现。二是对在造成损害的领域内有特殊优势资源的单位,增设社区服务命令,促进单位利用专业优势快速弥补损失。三是考虑累犯,在一定时间内曾犯下同样罪行的单位课以更重的处罚,更好地实现刑法保护的法益。

[1]王良顺.美国法人犯罪的归责[J].环球法律评论,2009(6):57.

[2]黎 宏.单位刑事责任论[M].北京:清华大学出版社,2001.

[3]卢建平,杨昕宇.法人犯罪的刑事责任理论:英美法系与大陆法系的比较[J].浙江学刊,2004(3):100.

[4]黎 宏.单位犯罪的若干问题新探[J].法商研究,2003(4):49.

[5]E lederman.Models for Imposing Corporate Criminal Liability:From Adaptation and Imitation Toward Aggregation and the Search for Self-Identity[J].Buffalo Criminal Law Review,2000,4(1):641-708.

[6]刘仁文,王桂萍.哈佛法律评论[M].北京:法律出版社,2005:220.

[7]U.S. v. Ionia Mgmt. S.A., 555 F.3d 303(2d Cir. 2009).

[8]O’Neil P M. The Moral Blindness of the Positivistic Legal Hermeneutic and the Non-Proximate Mens Rea in the Law of Criminal Negligence[J]. Am. j. juris, 1996,41(1):289-305.

[9]美国量刑委员会编撰,量刑指南北大翻译组译.美国量刑指南[M].北京:北京大学出版社,1995:341.

[10]黎 宏.单位刑事责任论[M].北京:清华大学出版社,2001:46.

[11]Ellen S. Podgor. A New Corporate World Mandates a Good Faith Affirmative Defense[J]. Social Science Electronic Publishing, 2008, 44(4): 1537-1543.

[12]Pollack B J, Reisinger A W. Lone wolf or the start of a new pack: Should the FCPA guidance represent a new paradigm in evaluating corporate criminal liability riss?[J]. American Criminal Law Review, 2014, 51(1): 121-150.

[13]何秉松.单位(法人)犯罪的概念及其理论根据[J].法学研究,1998(2):97.

[14]黎 宏.论单位犯罪的主观要件[J].法商研究,2001(4):48.

(责任编辑:申 巍)

DevelopmentofAmericanCorporationCrimeSystemandEnlightenment

XU Peng-bo

(LegalDepartment,ChinaZhongyuanForeignEngineeringCorp.Beijing100044,China)

Principle of responsibility imputation of American corporation crime had experienced the doctrine of respondent superior, principle of identity, collective responsibility theory. Identification of subjective fault had experienced dialectical development of affirmation, negation and reaffirmation. Organization Sentencing Guideline has regulated corporation crime system comprehensively in applicative objects, sentencing principle and penalty system. It is advised to fasten legislative reform on Chinese unit crime, make clear the connotation of unit crime, establish the unity of unit crime, make the natural person prosecution system of unit crime aligned to pure natural person prosecution system, improve criminal penalty principle and system so as to realize the aim of criminal law protecting legal interests and deterring the crime.

corporation crime; feature of corporation; principle of responsibility imputation; penalty system

2017-07-24

徐鹏博(1991- ),男,北京人,就职于中国中原对外工程有限公司法律事务部,清华大学法学硕士、哥伦比亚大学公共管理学硕士。

D924.11

A

1671-685X(2017)04-0057-06