李鸿章家族五代传承架构案例研究(中)

2017-11-27王增武

王增武

第二节 财富传承策略

本节,我们通过对李鸿章和李经方遗嘱的文本分析,阐释李氏家族的财富传承策略。

一、积善堂有条件利他

载于《朋友、客人、同事——晚清的幕府制度》(K.E. 福尔索姆,1968年,美国加利福尼亚大学出版社),中国社会科学出版社译于2002年的一书中载有李鸿章立于1904年4月4日的《分家合同》,简单梳理归纳为表1,主要特点有:第一,遗产形式以地为主,如庄田、坟田、堰堤、产业、房产、田产和当铺等,其中以庄田、坟田及房地产为主要资产;第二,遗产用途以祭祀、祠堂和安葬费用为主,兼顾三房的自住和生活安排等;第三,遗产分配兼顾经管权和所有权,如留作祭祀、祠堂和安葬所用的遗产一般不得分割、抵押或出售等。为保证3家的基本居住生活,李鸿章将上海一套价值4.5万两白银的房产出售,其中2.5万两用于在上海外国租界买地建房,供3人共同所有、共同管理。鉴于租界地权的永续性和制度的独立性,在租界内买地建房具有财富保全功能,如同其经济幕僚盛宣怀的房产以租界内的房产为主一样。此外,再将江宁、扬州两地房产出售,卖房所得用于扩建上海公有居处。特别地,将江宁学管分与国杰做宅邸,扬州一处房产分与经迈做宅邸。

由《分家合同》可以看出,李鸿章将上海一套房屋价值的5/9(4.5万两白银中的2.5万两)以及江宁和扬州的两处房子出售,然后在上海租界内购买公有房,所以从遗产分割的角度而言,每个人平均有(=(5/9+2)×2/3)23/27处房产的所有权。

如前所说,李经方是过继给李鸿章的嫡长子,虽然分得的财产数量众多,如14处庄田和14处房产等,但财产价值和所有权关系并不如二房国杰和三房经迈,如李经方分得的庄田和房产都在安徽老家,而田产均在国杰和经迈名下,同时还给国杰和经迈每人单分了一套学馆以做个人宅邸,这表明伟人李鸿章也是一位有条件的利他主义者,即偏向亲生的二房和三房,这可以用广义亲缘系数加以解释。由道金斯《自私基因》中给出的广义亲缘系数计算公式知,李鸿章与李经述以及李经迈之间的亲缘系数为1/2,而与李经方之间的广义亲缘系数为1/4。

最后,3家分得具有经管权的遗产一般不得分割、抵押或出售,如果遗产收益超过一定额度,3家可均分超额收益,如由国杰负责经营的用于祭祀和维修泸州祠堂的遗产等。

二、经方五代传承架构

据“遗嘱”内容整理,李经方的遗产类型以住宅、宅基地或商铺等为主的房地产约有12处,公司股票票据7张,砖瓦厂等产业3处,银行存单6张,田产5处,应收账款5宗,现金2份计7.3万元,价值明确的遗产价值总额为72.6万元,租金明确的田产租金总额为2.35万石,如表2所示。

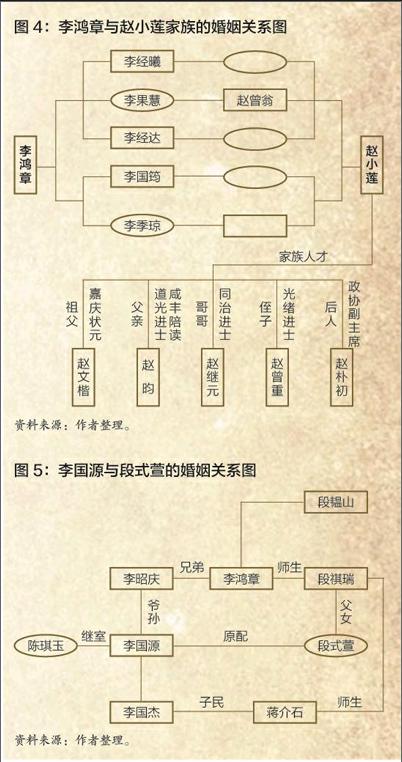

以下,我们从组织架构、受益人结构和受益财产情况三方面详述“遗嘱”内容。在组织架构方面(如图1所示),李经方是遗嘱的制定人,保管人是催祥鸠,管家周孟文不仅是“遗嘱”的见证人,也是受益人之一李国烋的监察人,李国烋需要监察人的理由之一是其素有心疾,后文将对“心疾”予以进一步的考究。作为监察人,周孟文的权力极大:“国烋素有心疾,所分授各产或现款,今由予委托周孟文为监察人,督察其各产财政出入,国烋一切须听受周孟文支配,不得违抗。如不遵从孟文,可代表予随时以法律制裁之。”目下,如家族企业创始人的二代接班人也有某种程度的“心疾”,如海翔药业的罗煜竑等,创始人也可参照学习上述监察人制度。

“遗嘱”的受益人结构上至家族长辈,下至重孙第三代,中间兼顾妻妾和管家周孟文,即家族财富传承的总体特点是“兼顾五代、人产确定”。事实上,通过后面的分析我们可以看出,“遺嘱”旨在照顾到家族中每个人的权益。结合“遗嘱”明细和受益人结构,可以总结其家族财富传承特点如下。

第一,直产外息。民国时期,女子已享有继承权。作为盛宣怀分家析产机制的监督人,李经方后来也见证了盛宣怀家族的女子继承权风波,所以他在制定遗嘱时,除考虑“宗法制”下的儿辈外,也考虑到了女儿及外孙或外孙女等。如一代过世,则二代顺位继承,依然分配其房产或地产,如家骥在遗嘱中的继承地位等同于国焘。对儿女等直系血缘的一代,则直接分配房产或地产的所有权,而对上辈和同辈等“外人”则只赋予其财产的使用权。特别地,上辈或同辈名下的遗产也多以波动性较大的权益类资产如股票等为主,如刘四姑太太等长辈只是在有生之年拥有遗产利息的使用权,过世后则对其名下的遗产进行二次分配。作为李经方的管家,周孟文则是直接获得利济轮船局的10万元股票。

第二,顺位继承。对某些资产,李经方“遗嘱”明确“长房继承”的顺位继承思想,如“遗嘱”第18条中规定由其从父亲李鸿章名下继承而来的周太夫人祭产等,当时继承的原因则因李经方是长房。接下来,依然要传给长子国焘和长孙家骍,且以后永归子孙之长房者继承管理,他房不得干涉、争论。“遗嘱”的第1条和第11条是顺位继承的第二种表现形式,以第1条为例,将芜湖城内外的房地产租金收益分为3份,其中2份为李经方自身的养老费,其余1份为国焘家用,当李经方过世后,其原来享用的养老费归国焘继承,国焘原来的一份家用则由家骥、家骍均分。如图2所示。

第三,二次分配。在一次分配中得息的受益人过世后,会将其名下的遗产分配给儿女和孙辈,基本原则是“人人有份,顺位分配”,也就是说儿女和孙辈中本人或本人的子女至少其中一个拥有二次分配的权利,如刘四姑太太名下的股票权的二次分配受益人是家骥的儿子,即李经方的重孙。再如妾王氏和妾陈氏名下遗产的受益人分别是其女儿国芸和其女儿国华的儿子,即妾陈氏的孙子等。妾王氏和妾陈氏的受益额基本相当,分别为5.3万元和5万元,这也体现了遗产均分的基本思想。最后,对于没有生儿育女的妾吴氏,李经方分配2.3万元的现金作为她的养老金和丧葬费用,不存在二次分配问题。

第四,家族永续。前述的遗产一次分配和二次分配方案的结果是将遗产直接分配给了儿女或孙辈,即在“遗嘱”设立时已经出生在世的儿女或孙辈均有受益权和受益额度。事实上,为保证家族永续,作为“遗嘱”的指定人,李经方不仅考虑了已经出生在世的子孙,而且还兼顾了尚未出生的子女以及已出生和未出生中的“德者”,即“遗嘱”中的第28条——“吾在少至老陆续秘密存入一大(行名)银行之款,不计其数,皆无存券。数十年来本利未尝计算,亦不知有若干万。但此银行永远存在,不致倒闭停歇,亦无人可以冒领、盗取。凡吾名下之款,吾子孙将来有德者,该银行当然付给;无德者亦无从妄取分文。吾后人其各好自为之,此时吾固不能亦无从预为之支配耳。”endprint

这是当下国内私人银行或家族信托等具有传承性质家族财富管理工具的先驱。主要内容是李经方从“少至老”在“一大银行”存入不计其数的存款,且没有存券,与银行之间的约定是“凡吾名下之款,吾子孙将来有德者,该银行当然付给,无德者亦无从妄取分文”。显见作为委托人的银行是否支付给其子孙的决定条件则是其子孙是否有德,此处的“德”则是双方议定的支付条件。

关于这个额度的来源,另有一说,认为可能是500英镑。这还得从一个故事说起。20世纪80年代的一天,几位公安人员推开了李经方最小的孙子李家骁先生的家门。但他们不是上海市公安局的,而是哈尔滨市公安局的,来者共4人,他们手持中共中央统战部和有关公安部门的介绍信,声称是找了他大半年,已花费了上万元出差费才找到他的。他们在上海访问了统战部、政协、文史馆等部门,都没有线索。这也难怪,因他们根本就不知道李家骁的名字,大上海茫茫如大海,谁知道李经方这个半个世纪以前的人的孙子是谁?说来也是老天长眼,在他们心灰意冷准备打道回府的时候,抱着“试试看”“碰碰运气”的想法,来到了华山路派出所,因为他们听说,“华山路半条街都是李家的”。谁知年轻的派出所所长听后哈哈一笑,说:“你们这回算是找对了!李鸿章的曾孙正是我的老师,他叫李家骁!”为什么要找他呢?因为,哈尔滨酿酒厂有个调酒师叫李国安,声称当年手里有一张若干万英镑的存折,是他父亲留给他的,但上面写的是李经方的名字。在3年自然灾害时期,他吃不了内地的苦,约了3个好友,想从广东偷渡香港,至香港后就靠此存款生活,结果后来因东窗事发,4个人锒铛入狱,李国安被判了10年刑,那存折也在混乱中弄丢了。出狱后李国安重提旧事,并说那存折被造反派抄家抄去了。他写信到各级政府部门,并写信到中央统战部,要求政府帮忙寻找那存折,若能把钱取出来的话就捐献国家,因为那是李鸿章的儿子李经方的存款,一直由其父保管,其父去世时把存折交给了他。并说,此事李经方的遗嘱上有记载的……于是,人们找不到存折,就来上海找遗嘱。

三、教育婚姻资本传承

从生命周期资产—负债角度而言,家族财富管理不仅涵盖前述的有形资产管理,还应包括社会资产、无形资产和其他形式资产的传承管理,有关家族教育等无形资产的传承,我们将在家族企业治理一节介绍,本节我们重点介绍教育经历和婚姻关系等对李氏家族社会资本的传承情况。

(一)曾门一入官运亨通

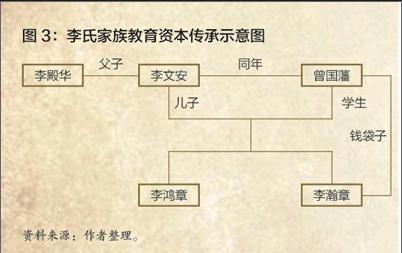

不惑之年考中进士的李文安与曾国藩“同年”,当时,“同年”是一种微妙且重要的人际关系,远超过同乡、同学、同族甚至同胞的关系,因为同时中进士就意味着要同时做官,有着共同的联系和参照。初做京官的他们无形中就是一个整体,除了他们的考官,他们之间往往比官场上的其他人更亲近,更能够理所当然地相互帮忙、相互利用。

当时曾国藩仅仅是翰林院侍讲学士、内阁学士,即编写史书的闲官,而李文安当时就安排儿子李瀚章和李鸿章拜师学习“经世之学”,兄弟二人后期均成为曾国藩的得力助手。1855年,曾国藩在江西设立湘军后勤处,李瀚章任后勤总管,即曾国藩的“钱袋子”。1858年,当李鸿章的团练队伍在安徽丢盔弃甲时,他举家前往江西投奔大哥李瀚章,然后择机入驻曾府。如同李鸿章考验其首席管家盛宣怀一样,虽然曾国藩比较欣赏李鸿章,但还是让他在江西做了一个多月的冷板凳,最后还是李鸿章托同年陈鼐前去说情方才留了下来,后因援兵上海组建淮军而名声大噪,得以实现自己的理想抱负。如图3所示。

(二)婚姻资本无形有形

纵观李氏家族的豪门婚姻关系,我们可以发现婚姻在强化家族关系以及无形资本的传承中发挥着至关重要的作用。据统计,李鸿章与学生兼战友刘秉章家族之间有七门婚姻关系,与太湖赵家即李鸿章的继室赵小莲家族的婚姻关系至少有六门,与安徽合肥张家即父亲李文安的亲家之间的婚姻关系不少于五门,与安徽寿州孙家即京师大学堂的创办人、咸丰状元、光绪帝师孙家鼎家族之间不下于七门姻亲关系,与安徽泾县朱氏家族即明洪武朱元璋的后代之间通过李凤章的儿孙至少促成了三门姻亲。除构建与刘、赵、李、孙、朱五大家族的强大婚姻关系网外,李鸿章家族在淮军系统内的亲家还有很多,如刘铭传家、周胜波家等。李氏家族不仅在淮军系统内的婚姻关系网错落有致,豪门关系的阔亲家还有很多,如江苏巡抚薛焕、长江水师提督黃翼升以及段祺瑞等。接下来,我们仅举与赵小莲家族以及段祺瑞的两例,说明豪门婚姻在无形资产传承中的重要应用。

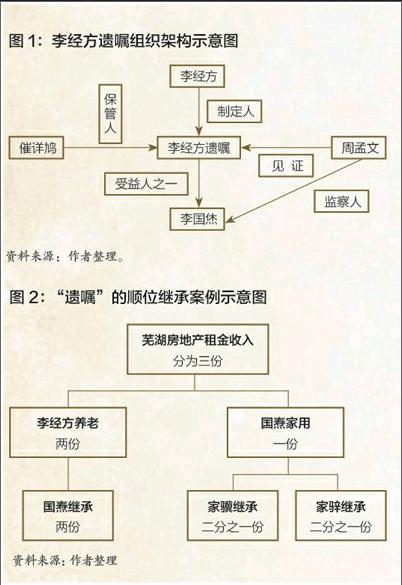

1.赵氏家族的“帮夫运”

众所周知,李鸿章继室赵小莲有“帮夫运”,“来归”第二年即为老李生了一个“亲”儿子李经述,同年也是湘军、淮军攻克太平军大本营天京的年头。此后,李鸿章官运亨通,直至直隶总督兼北洋大臣。简言之,赵氏夫人嫁到李家的30年(1863—1892年),恰是李鸿章在政坛大红大紫的30年,办洋务、办海军、办学堂等。然而,赵氏夫人过世后,李鸿章的厄运也随即到来,先是甲午战败,接着是外放广东,最后是急召回京,吐血而死……其中,为李家生下儿子李经述当然是赵小莲的“个人能力”,那在李鸿章的官运中是否有赵氏家族的帮助呢?我们先看看赵小莲家族的基本情况。赵小莲出生在安徽太湖的著名书香之家,祖父赵文楷是嘉庆年间的状元,父亲赵昀是道光年间的进士,还当过咸丰皇帝的陪读,哥哥赵继元是同治年间的进士,侄儿赵曾重是光绪年间的进士,后人中有现代的著名宗教人士、全国政协副主席赵朴初先生。赵小莲本人从小耳濡目染,也是个知书达理之人。事实上,如果没有赵氏家族的书香门第,也不可能培养出知书达理的贤内助赵小莲,“帮夫运”估计也就无从谈起。另外,从赵小莲嫁给李鸿章起,李氏家族与赵氏家族之间还有五门姻亲,李鸿章侄子李经羲娶了赵氏夫人的侄女,李鸿章侄子李蕴章的女儿李果慧嫁给赵氏夫人的侄子赵曾翥,这是第一代的联姻情况。第二代中李经曦的儿子也就是李鸿章的孙子李国筠娶了赵曾重的长女为继室,李鸿章的侄孙女即李蕴章的孙女嫁给赵曾翥的儿子赵恩廊,此外,李鸿章的小儿子李经达的继室也是赵家的小姐,无形之中再次强化了婚姻作为无形资产的传承功能。如图4所示。这表明在一定程度上而言,赵小莲的“帮夫运”实为赵氏家族的“帮夫运”。

2.段祺瑞“关系”救国杰

如“家族财富增值策略”中一节所述,李国杰一直留任官督商办企业轮船招商局的总办,在与国民政府有关轮船招商局所有权关系发生一系列冲突后,1933年,被上海地方法院以“以国家财产作抵押向美商公司借款、出卖国家利益等”为由判处有期徒刑8年,剥夺公民权利10年。之后,段祺瑞因工作关系遇到蒋介石,并和他说“国杰的事,就看在中堂大人的面子上,算了吧”。 几天后,蒋介石就放了李国杰,原因何在?因为段祺瑞是蒋介石在保定讲武堂就读时的校长,也就是段祺瑞是蒋介石的老师,即段祺瑞利用与蒋介石的“师生关系”救了国杰。那段祺瑞又为什么愿意救国杰呢?接下来,我们就看看在“营救”李国杰过程中运用的“人际关系”:第一,家族关系,李国杰与李国源是堂兄弟,李国源是李昭庆的孙子,李国杰是李鸿章的孙子,而李鸿章和李昭庆是兄弟关系;第二,婚姻关系,段祺瑞的女儿段式萱是李国源的原配夫人;第三,工作关系,段祺瑞的祖父段韫山办过团练并隶属于李鸿章的淮军,算是李鸿章的下属,此外,段祺瑞17岁那年前往投靠的一个叔叔也在军中,同样也是李鸿章的下属;第四,教育关系,段祺瑞20岁时就读于李鸿章创办的天津武备学堂(陆军学校),24岁时当李鸿章想挑选一批人去德国进修时,段祺瑞以第一名的身份入选,回国后备受重用。事实上,段祺瑞将女儿许配给李国源也算是报答李鸿章的知遇之恩。简言之,促成段祺瑞施救李国杰的关系有多种,但李国源与段式萱之间的婚姻关系则是中枢。如图5所示。endprint