来世今生:孤寂的咏叹

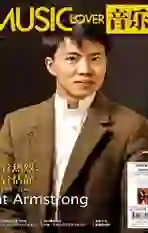

2017-11-27饶文心

饶文心

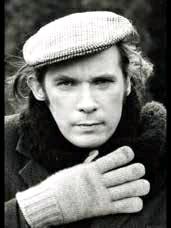

古尔德行走在大海边,依然戴着那副粗线手套。他拉了拉衣领遮挡下巴,迎着风走过画面,巴赫《哥德堡变奏曲》的“咏叹调”又浮现起来送他远去,大海的波涛衬映着字幕,渐行渐远……

法国导演布鲁诺·蒙赛荣(Bruno Monsaingeon,1943- )堪称是一位优秀的制片人,还是位颇有影响的作家和小提琴家。正是因为他对音乐的极其热忱以及特殊的跨行才能,数十年来蒙赛荣为二十世纪乃至当代众多杰出的音乐家制作传记片、音乐专题片就达九十二部之多,诸如女高音朱莉娅·瓦拉迪、女作曲家娜迪亚·布朗热、小提琴家耶胡迪·梅纽因和大卫·奥伊斯特拉赫、钢琴家斯维亚托斯拉夫·特奥菲洛维奇·里赫特、格伦·古尔德、默里·佩拉西亚、格里戈里·索科洛夫、皮奥特·安德谢夫斯基以及琴坛新秀大卫·弗雷等。

在这部拿索斯公司2006年出品、时长一百零六分钟的影像片《格伦·古尔德,来世今生》(Glenn Gould,Hereafter)中,蒙赛荣以丰富珍贵的影像资料编辑了这部影片,再现了古尔德本人的生活场景、自我表白、采访、钢琴演奏和录音现场,仿佛古尔德本人生前就串演了自身的角色。其中出现由古尔德演奏的音乐就有巴赫、贝多芬、勃拉姆斯、舒伯特、肖邦、韦伯、普罗科菲耶夫、欣德米特等作曲家的作品。格伦·古尔德(1932-1982)出生于加拿大多伦多,是他那个时代最伟大的钢琴家之一,他的一生充满了传奇色彩。

“每天平均有1440分钟,以秒计算是86400秒。如果以每个月平均三十天来算,那就是2592,000秒,12个月就是3,1104,000秒。如此一来,即将三十六岁的我到目前为止,啊哈,已经活了111,9744,000秒了!”古尔德以孩童般的天真大声地向这个世界宣称。

古尔德坐在湖边草坪的藤椅上,面对微风泛起的涟漪,身着风衣,手戴绒线大手套。加拿大电视台格登·布瓦施(Gordon Burwash)曾多次对古尔德进行跟踪采访:“格伦先生,你是几岁开始弹钢琴的呢?”

“三岁的时候,但最初的记忆怎么也记不清了,感觉就像是落入水池里,后来成了游泳选手一样。我自认为我不是天才儿童,我的首次正式登台演奏比较迟,是和多伦多交响乐团合作演奏贝多芬《第四钢琴协奏曲》,当时我十四岁,那是很令人兴奋的经历!之前我只是想演奏音乐而已,从没想过在音乐会上演奏。我不清楚若是长时间在音乐会上演奏会是什么样的感觉?也许理解了就不会去做了。”彼时的古尔德一头浓密黑发,信心十足,侃侃而谈。

古尔德的初演是5月,那是1946-1947年梅塞音乐厅的演出季。傍晚时分,多伦多的上空笼罩着橘黄色的雾霭,就像是海市蜃楼一般,那的确是个人表白的绝佳时机。来到音乐会现场的当地记者们以“伟大而神秘的贝多芬《第四钢琴协奏曲》昨夜诞生于一个孩童之手”作为大幅标题登载在报纸上。结果就是这样,到底谁是施纳贝尔的接班人?

母亲弗洛朗斯·格蕾贾·格伦是古尔德的钢琴启蒙老师,她认为儿子之所以能成为音乐家都是源自他对巴赫的酷爱,巴赫在他心中长存。古尔德快言快语,是个激情充沛能说会道的家伙。他永远戴着一副绒线大手套,头戴一顶鸭舌帽,这几乎成了他的标志性形象。古尔德弹琴时喜欢吟唱,他有一副天生男中音的好嗓子,常常借用歌喉或者是嘴巴的张合来表达音乐。无论是开音乐会还是录音,他从不坐琴凳,都带着自己那张比普通琴凳要矮得多且没有座板的特制靠背椅。

很快,古尔德声名远播,除了在加拿大本土马不停蹄地举办音乐会以外,1955年打入美国,1957年接受苏联的邀请。在纽约的那场音乐会后,古尔德与哥伦比亚唱片公司签约,从此开始了他的录音生涯。

举办音乐会并不是古尔德心里想要做的事。 1962年以后,古尔德逐渐淡出音乐会。1964年4月10日复活节的那个星期天,古尔德在芝加哥举办了最后一场公开音乐会,时年三十二岁。从此古尔德转向远离公众演奏的个人录音,很多年前他就期待着这样做。可谁也没有料到,一位鋼琴家正值万众瞩目的追光灯下,却选择了离开舞台。为了这次告别演出,古尔德精心挑选曲目,并进行了三天的集中练习。那场音乐会的曲目包括巴赫《赋格的艺术》、贝多芬《钢琴奏鸣曲》(Op. 110)、克伦纳克(Ernst Krenek)《第三钢琴奏鸣曲》。无疑,这场告别演出的曲目选择对古尔德而言有着特殊的意义。

古尔德认为录音是存在于自身内部的艺术。由于录音室是个与世隔绝的地方,里面流逝着独特的时间,就像隐身在修道院的生活一样,外界以及日常生活中的各类事情都可以不去理会。他对录音的偏爱、苛求甚至超乎常规的方式,音乐艺术时间的流逝,在这里被强烈地扭曲了。一首音乐作品在他手中似乎成了刻意打造的一件工艺品,他也因此成了关在录音室里的囚犯。当然,他本身是清白无辜的。

对于古尔德而言,音乐是精神层面的东西,是精神的过程。在录音室,他会反复寻找一种自己想要的合适的方法和音效来录制,有些录音则是由不同年份的录音剪辑而成的,而他认为这在音乐会现场是不可能做到的。

当时,包括梅纽因在内的一大批同行无法理解古尔德这一极端的做法。梅纽因与古尔德曾经围绕着人们是去听音乐会还是选择听唱片展开了一次谈话,这场谈话几乎是两人的争执,他们的观点完全是对立的。梅纽因认为音乐会的价值是不会减弱的,音乐会具有所有的基本东西,包括听众的参与。而古尔德却表现出对录音的崇拜和偏执,认为录音将取代音乐会,在只有演奏者权限的世界里听众才可以加入进来。

梅纽因:“如果人们都不去登山了,只是用阿尔卑斯山顶的录像来满足观众,那将会是怎么样呢?”

古尔德:“人们不去登山了那不是很完美吗?伤亡人数也由此减少了。”

梅纽因:“对于交通事故造成的死者那又是什么呢?”

古尔德:“如果有可以避免交通事故的技术,那就把技术引进来。”

显然,古尔德的自我辩护已陷入固执己见的认识当中了。

古爾德说:“像在陆地上竞技一样,观看音乐演奏的人一边把自己置身于安全的场所,一边看着舞台上发生的事情,感受着喜怒哀乐。我觉得这是残忍和愚蠢的,他们完全是为了观看斗牛而聚集在一起的。然而舞台上发生的事情完全不是那样,舞台上的演奏者对于演奏的音乐是想对自身进行挑战,那不是比赛,也不是一个爱情故事。如果是一场非常美丽的音乐会,就想要让两千或两万人来听,但这种场景是很少有的。我喜欢录音是因为在成功录制的时候,以后也可以知道曾有过那样的录音,要不然,就竭力要达到理想状态的机会”。

就这样,古尔德远离了公众,踟蹰于自我封闭的天地。除了录音师,那只是一片没有听众的寂寞舞台,他不再需要掌声欢呼,独自沉湎,孤芳自赏。

禁锢是与自身内部的可动性预测相适应的。也就是说,灵魂要想自由地呼吸,就要向看守者多次订货。古尔德是一个非常自我的人,完全是一个人生活着。多伦多的录音室是他通宵达旦工作的地方。

古尔德在演奏时将自己置身于作曲家的音乐世界,他说自己像作曲家一样生活。但是他在弹奏肖邦作品时却不会变成肖邦,而是肖邦变成了古尔德。相反在弹奏巴赫时,古尔德消失了,剩下的只有巴赫。

他的同事们评价道:“听他的音乐,从某种意义上我变成了古尔德,他的听众变成了古尔德。与古尔德一起共事,我有一种很强烈的被同化的感觉,谁都会丧失自身的个性。”

古尔德崇尚巴赫《赋格的艺术》,认为这是人世间最美的音乐,并且是一边弹奏同时在表达他的思想:“巴赫没有应用任何技巧写就了这部作品,由灰色构成的调色板无限地延续下去。我非常喜欢灰色。舍瓦尔查认为这首赋格曲是没有人气、没有色彩和光线的静止的世界。他的话很恰当地表达了他对这首赋格曲的感觉。这首赋格曲当中的东西全都是伟大的,蕴含着和平与献身,感情是极其精妙的。非同寻常的调性变换把对无限延伸的世界的印象巧妙地赋予其中。在这首作品中,巴赫把自己的姓氏融在了里面,他懂得概括自己人生的最好方式。”只要说起巴赫,古尔德便口若悬河陈述着他的观点,赞美巴赫的音乐远远超越他自身所处的那个时代,他与那个有着神秘信仰的不可思议的天才心心相系。

当弹奏到这一小节时,古尔德好像处于一种恍惚的状态,突然开口说道:“巴赫错了!这里的对位法错了。如果他还活着,他会改正这个错误的。”古尔德说这些的时候并没有停下演奏,而是将左手在空中像打太极般有张力地托转屈伸,右手则全身心地弹奏巴赫姓氏的动机,随后左手加入了赋格的答题。

据说《哥德堡变奏曲》是巴赫的学生哥德堡请求巴赫为俄国时任德累斯顿公使凯塞林伯爵而作,是用来缓解伯爵严重失眠症的音乐“处方”。古尔德继1955年二十三岁首次录制这部作品后,于1981年4月至5月再一次录音,地点同样是位于纽约第三十大街的哥伦比亚唱片公司的录音室。时隔二十六年,没料想这也是古尔德的最后一次录音,成为他永恒的天鹅绝唱。

“咏叹调”主题带着萨拉班德稳健的步调迎面走来,轻柔的装饰音宛若消融的冰凌,传递着春天的讯息。首尾的咏叹调主题加上三十次变奏,古尔德烂熟于心一气呵成。他会用手势来连接和预示两个变奏之间的情绪转换,即便一只手在声部中吟唱,他也决不会让另一只手闲着。他仿佛在指挥两个人同时弹奏,他的双手在对话,声部间彼此呼应交织缠绕。卡农、赋格、前奏曲、托卡塔,疏密相间的层次,张弛有致的音流,巴赫用时间构筑的这座音响大厦在古尔德的编织中呈现出灿烂的光华。深邃时似要把手指陷进琴键里,冥想时飘飘欲仙宛若青烟。巴赫的超尘绝俗、洗练果敢、烟云渲染、峻厚坚凝,均被他剥蕉抽茧般展现得一览无遗。最终,“咏叹调”的主题再一次响起,此时已经没有了出场时的青春朝气,时间拖长了四十一秒。如此的哀叹眷恋、难舍难分,深沉得似一曲挽歌,在泥沼中孤独徘徊,人们要屏息才依稀可闻。这是古尔德的告别吗?是他人生的完美谢幕吗?

金黄色的树林和山峦倒映在湛蓝的湖水中,古尔德驱车行驶在蜿蜒起伏的公路上,远处是伸向天际的海平面。

“最近我尤其相信,在我的工作中存在着秋天般宁静的气息。我们要实现的不仅是技术层面的东西,尤其必须在精神上达到某种境界,这该是多棒的感觉。我的一生一直抱着强烈的来世观念,灵魂的转化不是我们能够看见的,而朝向这一现象发出的光芒可以确立我们的存在。所以我就对那些说‘这和现在的哲学家们产生了厌恶,但是我没有那种来世的概念是应该以什么为基础的客观形象。我们不可避免地要接受死亡,但是想要持有支撑我们心灵永生的理论动机,确实是有的。我没有那种直觉,认为要确信来生就需要努力、大无和忘却。在我的眼里,这些都是无限与真实接近的。”

古尔德酷爱大自然,经常独自在湖边散步冥想,在瀑布前用他那很美声的男中音挥手吟唱。此刻,古尔德驾驶轿车从我们身边驰过,飒飒秋风,枝头颤动,几片金色的落叶飘下,镜头叠映着古尔德驱车的画面和独自醉心的弹奏。

他俯身趴着,鼻尖几乎是贴着键盘,慢速弹奏时,手指关节几乎伸展着扒拉琴键,前仰后合左右摇晃,嘴里喃喃有声沉湎于其中。随着情绪的涌现,他甚至放声高歌,否则不足以释放巴赫赋予他的能量和情感。他坐在那张特制的椅子上,戴着那副晚年才有的宽边眼镜,这是他独自弹奏时的经典状态。纪录片再现了古尔德从童年到晚年形象的时空转换,从青年才俊到迟暮英雄,鬓发染霜,前额刻上了皱纹,头顶已经稀疏。谁也不曾料想,他猝然离开这个世界时才五十岁!

画面被一只麦克风的特写占满,施坦威大三角钢琴和属于他的那张椅子静静地待在录音大厅中央,灯光逐渐转暗。

一块白色的大理石镶嵌在绿茵中,被抛光的部分是三角钢琴的造型,上面镌刻着:GLENN GOULD,1932-1982。

古尔德行走在大海边,依然戴着那副粗线手套。他拉了拉衣领遮挡下巴,迎着风走过画面,巴赫《哥德堡变奏曲》的“咏叹调”又浮现起来送他远去,大海的波涛衬映着字幕,渐行渐远……