“互联网+”课程的学生参与行为研究*

2017-11-22徐小双胡珊珊汪仕梦

张 俊 徐小双 王 锋 胡珊珊 汪仕梦

(黄冈师范学院 教育科学与技术学院,湖北黄冈 438000)

“互联网+”课程的学生参与行为研究*

张 俊 徐小双 王 锋 胡珊珊 汪仕梦

(黄冈师范学院 教育科学与技术学院,湖北黄冈 438000)

网络联盟共享课程丰富了“互联网+”课程的内涵,使混合教学突破了校际限制。从课程选择和教学交互两类学生参与行为出发,研究发现:课程类型、课程来源、授课时段、课程教师和教学距离五个属性,影响着学生选择网络联盟共享课程的行为。首先,通过调查学生的选课偏好,采用联合分析方法,计算每个属性水平的效用值和各自的相对重要性,能够指导学校开设课程并避免资源浪费。基于远程和本地课堂的学生教学交互图,采用结构洞的社会网络理论,根据网络约束系数描述了网络联盟共享课程的交互特点,体现了教师所具备的结构优势和信息优势,其中,不充分的课堂交互导致个别学生成为学习群体间的关键中间人。从学生的主观感受和客观成绩方面看,网络联盟共享课程实现了优质教学资源共享。最后,根据学生的参与行为,提出了联合建设网联课程的措施,从而为“互联网+”课程的发展提供有益的启示。

“互联网+”课程;网联课程;参与行为;效用水平;UOOCs;网络约束系数

一、引言

近年来,MOOC风暴席卷全球,国际上掀起了学习MOOC的热潮。在国内,“互联网+”教育催生的高校教学互通共享、线上线下结合的学习方式,也日益受到重视。针对地方高校的特点,深圳大学发起了UOOCs(优课)联盟,旨在合力建设网络课程库,以供联盟高校学生选修。为解决学科选课不足等问题,我国东西部理工高校课程共享联盟把直播授课、本地研讨和在线学习有机结合,形成多种混合教学,消除地域差异以共同培养具有国际视野的高水平人才。

在特定区域内,广州大学城推出了学分互认的校际网络公选课,总结了在教学、服务和评价模式上的创新,根据以学生满意度为主的评价,提出了加快优质共享课程建设、引导学生学习模式变革等建议[1]。湖北教师教育网络联盟则提出了共享课程直播及互动实施方案,在直播和互动支撑下,共建共享教师教育专业。

网络时代的教学,无论在教学方式、教学工具、教学环境和教学理念上,相对于传统教学,都发生了深刻的变化。随之产生的教学评价研究也受到重视。例如,针对电子双板和Clicker结合应用的课堂,从学习结果和学习者认知能力角度,分析得出了该类型课堂能给学习者和教师带来积极影响[2]。关于MOOC的学习行为,Duy Vu、Garry Robins和Philippa Pattison利用 Coursera网站的 Principles of Macroeconomics课程学习行为数据,采用关系事件模型,对课程参与者退课、参与讨论等行为,参与活跃程度与测验表现的影响进行研究,旨在通过分析影响网络学习过程的社会因素,促进学习者参与其中[3]。针对学生观看MOOC视频时的跳转行为,国内有学者采用ANCOVA分析了四种视频风格及六种PPT特征,并给出制作教学视频的三点建议[4]。

MOOC评价指标体系也日益受到关注。西班牙的“MOOC教育质量综合评价指标体系”涉及学习方法、接纳性层级、虚拟课堂环境、学习成效、就业认可等方面,比较全面、客观地评价了MOOC教育[5]。文献 《MOOC学习困境的形成因素分析及改进策略——以江苏三所高校“尔雅”通识课学习者为例》[6]通过对 “尔雅”通识课学习者的调查,发现采用“MOOC+classroom=SPOC”开设课程时,人文关怀度低、证书承认度低等11种困境,将影响学习成效。同济大学在 《普通物理》课程教学中开展了SPOC实践,从教师、学生和环境三个方面分析了影响教学效果的关键因素,以便学生适应全新的学习体验,促进他们协作探究、自身能力和学习成绩的提高[7]。

马秀麟等基于MOOC和SPOC两种学习模式下在线学习的实效差异,指出在学习支持系统中建构面向学生个体的实时反馈机制,对保证在线学习效果有着重要作用[8]。由此可见,在信息技术支撑下的教学改革日益兴盛,与此同时,面对线上线下交织的教学情境,分析影响上述教学的各种因素和相关方法以及评价教学成效,也是学者关注的热点。

我们注意到,在网络学习环境中,师生间的教学交互得到了广泛关注。在众多课堂活动中,教学交互表现最为显著,也是最能影响学习的潜在因素[9]。如,学者陈丽提出了远程学习教学交互层次塔的核心理论[10];学者梁云真、赵呈领等探究了云课堂网络学习空间交互行为模式及规律[11]。但目前对“互联网+”课程的学生参与行为研究尚欠缺,需要相关研究跟上。

二、“互联网+”课程——校际网络联盟共享课程

随着“互联网+”时代的到来,湖北省通过共建共享教育优质资源带动高等教育现代化,围绕承担教师教育和教师培训任务的在鄂高校,以及部分中小学,组建了湖北教师教育网络联盟。该联盟以“互联网+”教育为突破口,以高水平大学为核心,以区域教师学习与资源中心为服务支撑,着力打造职前职后教育一体化,学历教育和非学历教育相沟通的教师教育网络体系。联盟建设了门户网站、流媒体直播平台和互动平台,各个成员高校的直播课堂标准教室与直播平台对接,由此形成网络联盟共享课程(简称网联课程),它能够实现音视频清晰流畅的传输、教学实时互动和数字资源的即时回放。本地教师在直播课堂上课时,远程用户登陆门户网站选择正在直播的课堂,就能参与远程教学(如图1)。

我们认为网联课程就是一种“互联网+”课程,它以校际选修的方式,向在校生全面免费开放。一门课程的教学任务可由单个教师承担,也可由多个教师共同承担。在新学期开始前,各个成员学校提交本学期准备开设的课程方案,经网络联盟理事会审定的课程在网络平台公示,以供成员学校学生自由选择课程。学生可根据个人本校课表、课程类型、学业进度和知识背景等因素,来考虑是否选修网联课程。选课结束后,一所学校的学生选修人数规定为30-40人,低于选修下限的网联课程不能在该校开设。理事会最终确定上课时间和各校的直播教室后,网联课程便可正式上课。显然,课程来源、课程教师、课程类别、开课时间都会影响网联课程的选择。

图1 “互联网+”课程——网联课程教学

借助于互联网,网联课程把本地课堂教学与远程教学相结合。主讲教师在本地直播教室不仅为本地学生面对面授课,通过网络也能与远程教室的学生进行视频交互,教室数量一般维持在3-5间左右,如图1所示。为保证各地教学同时开展,远程教室都会配备一个辅助教师来协同本校的学生学习。在网联课程结束后,主讲教师、辅助教师能为学生面对面答疑解惑,同时教师间也开展远程交流,使得网联课程的主讲教师能得到全面的教学反馈,保证网联课程教学效果。而在传统课堂中,教学活动是在本地面授完成的。可见,网联课程的教学交互在本地和远程同时发生,教学距离必将影响网联课程的选择。

网联课程教学,创新了信息化环境下教师教育人才培养模式,推进教学内容、方法和学习方式改革。在网联课程中,分析课程选择和教学交互这两种学生参与行为,有利于促进这种创新教学改革的发展。为此,我们的研究以网联课程为中心,做到课前课中课后全覆盖。研究思路与步骤上,针对参加网联课程学习的学生,开展了课前自主选课行为、课中教学交互行为、课后学生学习成绩的系列调查;在此基础上,分析了影响学生选课行为的属性效用,发生在本地和远程学习中的交互特点,及其课程结束后学生的学习成绩。根据分析的结果,从而导出研究目的:一方面,实例证明了网联课程教学能在传统课程教学基础上继承和创新;另一方面,着重提出了“互联网+”课程,即网联课程深入发展的优化措施。以期通过传统教学和创新教学相互借鉴、相互促进,达到教学水平和学习成效的共同提升。

三、“互联网+”课程的自主选课行为分析

湖北教师教育网络联盟的在鄂6所高校于2016年春季学期开设15门校级选修课。因选修人数不满30人,其中5门网联课程未能在黄冈师范学院开设,如,华中师范大学的《英语创意写作工坊》、黄冈师范学院本校的《心理学基础》等课程。未开设课程占比30%,其余开出课程的选课人数基本接近或达到40人。未能开出的课程造成优质教学资源的浪费,为此本文将通过分析学生的选课行为来提高优质教学资源的利用率。

学生参与网联课程学习的第一个行为,便是自主选课。在教师教育网络联盟推出的众多课程中,我们主要研究:哪些属性的课程最能受到学生的欢迎?当学生面对一门网联课程时,这些属性对选课行为的影响程度如何?本文采用联合分析(Conjoint Analysis)方法,从定量角度进行研究。联合分析法,又称多属性组合模型,是一种多元的统计分析方法,由数理心理学家卢斯(R.Luce)和统计学家图基(J.Tukey)于1964年首次提出[12]。对学生选课行为的联合分析步骤,由我们确定选课属性及其水平、模拟课程、收集数据、计算特征效用和建议这五个部分组成。

(一)属性及其水平

从课程的开设和教学的实际情况看出,选择网联课程受五个属性影响,它们分别为:(1)课程类型;(2)课程来源;(3)授课时段;(4)课程教师;(5)教学距离,如表1所示。课程类型分为专业提升型和专业基础型两类,课程来源按大学综合声誉分为一本和二本;网联选修课上课时段一般安排在上午、下午或晚上;网联课程主要是优质课程的共享,课程教师都为高级职称,中级及以下职称未列入;按教学距离可以把课堂分为本地和通过互联网连接的远程两种类型。

(二)正交试验设计

我们采用联合分析法研究选课行为,是基于以下思路:单独考虑某个选课行为的属性时,属性效用无法测量;若将不同水平的各项属性联合起来加以分析,属性效用有可能被间接地测量出来。因此,我们通过为学生提供由不同的属性水平组合的网联课程,让学生做出来自内心的判断,按其意愿程度给网联课程打分,然后数理统计分析每个属性水平值,使评价结果与学生的给分尽量保持一致,以此分析学生的选课行为。

表1 选课行为的属性及其水平

要表达上述五种属性的所有可能组合而成的网联课程,总共有2*2*3*2*2=48种可选方案。正交设计(Orthoplan)是试验优化技术,能在多属性中选出代表性强的少数试验方案。而且通过正交设计,只需选用少量选修方案给受访学生,可以减少他们的混乱和疲劳程度。根据表1,我们应用SPSS联合分析的正交设计过程,只得到8个设计卡片(Plancards),如表2所示[13]。第1号受测体的水平组合为a1b1c2d1e1,表示该门网联课程来源于“二本院校”,为专业提升型课程,在晚上开课,由副教授通过远程视频授课。

根据表2的8个选课组合制成调查问卷,受访者为正在学习网联课程的学生,共回收问卷20份。受访者对每个选课组合进行偏好打分,偏好值范围为1-8,最强偏好为8,最弱偏好为1。偏好值越大,表明受访者越喜欢这种选课组合。受访学生的偏好估计,构成了数据分析的基础。

表2 正交设计的网联选课组合与计算结果

(三)属性的水平效用

在获得数据分析之前,必须重视属性水平的编码(见表1)与偏好之间的关系。对于属性“课程来源学校”,在其它属性水平相同时,受访者将对“一本院校”(水平值2)比“二本院校”(水平值1)会产生更强的偏好,在SPSS中通过LINEAR MORE标明,如表1所示。“课程教师”职称属性类似,而“课程类型”、“教学距离”在水平值与偏好间没有明确的相关关系,标记为DISCRETE。表面上认为“授课时段”的水平值与偏好存在LINEAR LESS关系,然而事实分析表明,当“授课时段”标记为DISCRETE时,与实际情况更相符。

采用联合分析方法后,各个属性水平的效用值及其标准误差如表3所示。属性“课程类型”的专业基础型成分效用值为0.608,而专业提升型成分效用值为-0.608。根据调查,大多数为大一、大二的学生,其中大二参加选修课的同学有99.44%之多,这时学生尚处在基础课程学习阶段,还未能形成个人特长,因此对专业提升型课程不敏感。属性“课程来源”水平的成分效用值为正,即课程来源学校的水平上升能导致效用的上升。授课时段的“下午”水平效用值为0.4,“上午”效用值为-0.15,而“晚上”效用值为-0.25。原因在于:一方面,学校本地课程尽量在上午开设,学生下午的自习时间比上午多,而选修网联课程无法进入各学校统一排课,往往上午的课程因与其他课程发生冲突而取消;另一方面,在大二选修网联课程的学生占比90%以上,晚上时间一般为学生个性化发展时间,导致在下午时间选修网联课程受到学生欢迎。课程教师职称的成分效用随属性水平值上升而增加。受传统课堂的惯性影响,教学距离的效用值表明学生更偏爱本地面授。

表3 联合分析的部分结果

表2中第1号受测体的水平组合为a1b1c2d1e1,总效用值为:

μ为表3中的效用估计常量,ßa1为课程类别“专业提升型”(a1)的效用值,ßb1、ßc2、 ßd1、ße1依此类推。

表2中其他受测体的总效用值,也由此计算而来。8个受测体按总效用值大小排序形成如表2所示的估算偏好名次;同时,根据学生对8个受测体的偏好估计总和排序,形成表2中的实测偏好名次。根据Kendall’s Tau测量出实测偏好名次与估算偏好名次顺序之间的相关系数为0.929(p=0.001),表明联合分析能够较好地构建经验数据。

根据表3列出的各个属性水平的效用值,可以安排“一本院校”教授在中午时间段开设专业基础型的网联课程,并且尽量避免“二本院校”副教授在晚上开设专业提升型的网联课程。根据统计数据,总效用值在4.3以上的网联课程,其开设成功的可能性较大。例如,黄冈师范学院的《心理学基础》《英汉互译》课程的总效用值分别为3.550、2.33,在同质课程选课过程中由于竞争弱势而未能开设。

表3中列出了五个属性的相对重要性百分率值,它关系到影响偏好改变的重要程度。可以看出,课程来源对20个受访者总的偏好影响最强(26.719%),表明课程质量对学生有巨大影响;而授课时段重要性(25.816%)只稍弱一些,表明学生能否安排出时间对网联课程的学习有很大影响;虽然教学距离决定网联课程可能采用面授或远程视频授课,但对学生的偏爱影响最小,表明学生愿意接受新型的教学方式,这为大面积开展校际优质课程资源共享提供了可能,也表明:在教学中,有效的知识学习才是学生的关注点。

四、“互联网+”课程的教学交互行为分析

学生参与网联课程学习的重要行为是教学交互。教学交互指学习者与学习环境相互交流与相互作用,进而追求自身发展的过程[14],Moore认为,教学交互包括学习者与学习内容、学习者与教师之间、学习者之间三种类型的交互[15]。网联课程涉及的交互行为较为复杂,也影响着教学过程。除了每个教室存在三种类型的教学交互,本地和远程教师之间也能沟通交流,依托系统平台,不同教室的师生还能跨地域交流。由于网联课程教室装备有硬件设备和软件系统,存在技术服务团队。它由网络技术人员和多媒体技术人员组成,可响应教师对系统的需求,维持网络畅通和录播设备系统的正常运行。

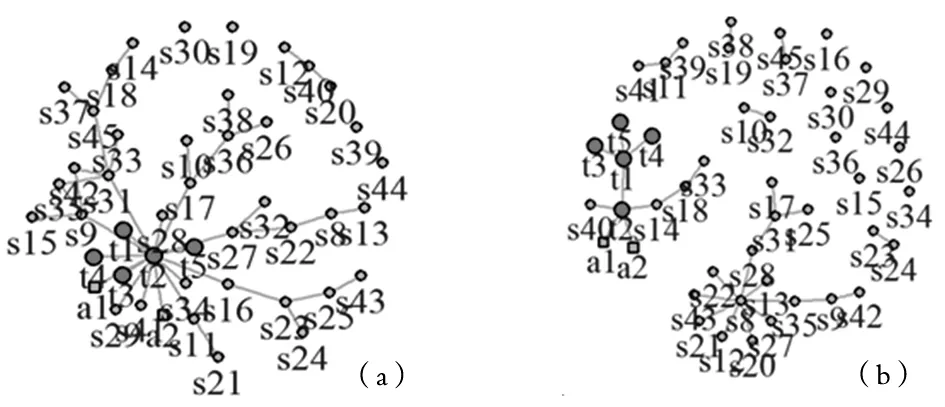

我们选取了一个由本地教师面授 《财务学及技术基础》课程的班级和一个接收远程视频授课《心理学基础》课程的班级,辅助以学生、教师和技术人员名录,面向班级内学生,采用问卷调查研究法,围绕“在网联课程教学过程中与谁进行了有效的教学交互”问题进行了调查。而对面向对应班级的本地教师,采用访谈法,询问“在网联课程开设中与谁有过教学相关的沟通”。综合教师和学生选取的教学交互对象,绘制了教学交互网络图,如图2所示。

图2 网联课程教学交互图

图2(a)为本地面授教学教师的交互网络图,图2(b)为远程视频授课教师的教学交互图。图中t1-t5为参与直播课堂的教师,标示为大圆圈;a1-a2为教辅维护人员,标示为正方形;s5-s44为40名学生,标示为小圆圈。

在图2中,直播课堂的教师之间都保持着联系,他们与本地学生有沟通,但与异地学生没有交互。直播课堂的学生存在部分联系,但联系覆盖面不广,很多学生还处在孤立中。我们通过分析得知,作为直播课堂的教师,不仅需要熟悉设备的使用,还需要形成异地合作的教师团队,及时交流工作,相互之间保持着联系。主讲教师进行教学时,与本地学生开展师问生答的交互活动;远程教师及时关注课堂动态,督促学生连贯有序地学习。由于目前开设的网联课程主要为选修课而非专业课程,学生来自各个专业,少数学生之间会开展学习探讨,但大多数学生并不急于讨论课程知识;虽然能看到主讲教师,然而受课堂设备的限制,异地班级的学生较少开展交互。

在网联课程教学的交互网络中,教师有很强的结构优势和信息优势,为多个班级的个体带来知识信息和学习资源。与此相应,某个学生在网络课程学习中保持了兴趣优势,必然会与教师、同学建立更多的交互,掌握更多的信息。根据Burt的结构洞理论[16],这些节点在网络中会占据更多的结构洞。

所谓结构洞,即“社会网络中某个或某些个体和有些个体发生直接联系,但与有些个体不发生直接联系、无直接关系或关系间断(Disconnection)的现象,从网络整体看好像是网络结构中出现了洞穴”。网络约束系数(Network Constraint Index)是测量结构洞的方法之一[17]。当网络约束系数越高,占据的结构洞越少,网络闭合性越高。网络约束系数越低,表明该节点覆盖的网络越开放,即占据的结构洞数量越多。

我们采用R语言计算出图2所示节点的网络约束系数值[18],如图3所示。根据网络约束系数计算方法,孤立结节的网络约束系数未定义,不在图中显示;度为1的节点网络约束系数为1,度为2的节点网络约束系数为0.5。

图3 教学交互的网络约束系数

在图3(a)中,主讲教师t1的网络约束系数为0.0625,是该网络中的最小值,表明该主讲教师与本地学生各个群体间保持沟通,占据了最多的结构洞。从图2(a)看出,不管是本地或远程,教师与学生的沟通覆盖面还可扩展。我们调查分析得知,在网络课堂教学中,当主讲教师提出问题时,远程学生一般不会配合而只能找本地学生回答。主讲教师为了保持本地与远程关注的均衡,虽然不刻意与本地学生交互,但也表现出对新教学环境交互的不适应。在图3(a)中,学生s9、s31有相对较低的网络约束系数,表明这些学生在课堂沟通不充分的情况下,充当了学生群体间的关键中间人。

在图3(b)中,t1为远程主讲教师,t2为远程视频课堂的本地教师,负责支持教学顺利进行。正如前面所述,主讲教师与远程学生不交流,在远程视频课堂的交互网络中本地教师t2的网络约束系数(0.2)小于远程主讲教师。但图2(b)中本地教师t2的网络约束系数仍明显大于图2(a)主讲教师t1的系数值,表明当远程学生观看课堂教学视频时,不习惯与本地教师开展互动,此时本地教师的职能主要体现为课堂监督和提醒。

因此,在调动学生学习积极性上,教师群体需要反思如何在新环境中实现有效交互。在图3(b)中,学生s8有相对较低的网络约束系数,表明在网联课程的班级中,个别学生对该门知识感兴趣,当课堂交流不充分时,自然产生了分担教师角色的中间人。

五、“互联网+”课程的教学优化措施

我们通过对参加过网联课程学习的108名学生的随机调查,发现绝大多数学生都认可传统教学和网联教学两种方式。通过网联课程的学习,64.38%的学生对网联课程的学习评价非常高,并希望湖北省网络师范联盟多开设一些课程来满足他们的兴趣和学业,丰富大学生活;16.48%的学生认为通过这种方式能了解到更多的学校和教师,同时加深了对本校教学的认识。我们选取以网联方式开设《教师职业素养和能力提升》课程的班级学生成绩和以传统方式开设该课程的4个班级的学生成绩为比较对象,经过方差方程的levene检验和均值方程的t检验,发现两者具有方差齐性和均值差异不显著性,而在选修课程教学中两者无明显差别。可见,学生能够接受网联课程的教学形式。综上所述,网联课程受到学生认可,教学效果得到了保证,基本实现了优质资源共享。

我们根据学生的选课行为分析,学生对课程来源学校存在很大的偏爱差异,这必将导致单个学校网联课程的建设竞争存在差异性。根据交互行为分析,在主讲教师、辅助教师、本地学生、远程学生四类角色中,他们的内部和相互之间的教学交互存在不足。因此,有必要根据学生参与行为来优化网联课堂,突出网联课程共建共享优质资源的特征。

(一)多方联合建设网联课程

在“互联网+”教育背景下成立的教师教育网络联盟,旨在以高水平大学为核心,以区域教师学习与资源中心为服务支撑,建立优质教育资源共建共享的教师教育网络体系。通过调查发现,在“互联网+”课程的网联课程中,来源学校的相对重要性为26.719%,在影响选课行为的五个属性中占比最高。与之相应,来源于“一本院校”的网联课程效用值为3.833,来源于“二本院校”的网联课程效用值为1.917,这必将导致少数 “一本院校”承担过多网联课程建设,而部分学校课程建设不足的局面。显然,网联课程的发展潜藏着违背联盟初衷的隐患。

研究发现,当院校联合建设网联课程时,将影响各个学校学生选课的总效用值趋于平衡。表4给出了合作或单独建设网联课程的效用比较情况,其中,U1表示某“一本院校”,U2、U3表示某两所“二本院校”,b2(U1)表示U1学校的课程来源属性是b2水平(一本),d1(U1)表示 U1学校的课程教师属性是d1水平(副教授),其余依此类推。为方便计算,“+”表示以课时均分的合作授课形式,在计算总效用值时采用相同加权作用于五个属性。

从表4看出,当单独建设课程时,来源于“一本院校”的总效用值会明显大于“二本院校”。当表4中第一项U1、U2联合建设课程时,所有共享学校的总效用值明显高于仅由U2建设的课程,稍微低于仅由U1建设的课程,而不是两者之和的平均。参与联合建设的学校具有相同总效用值,且略高于仅开设远程课程的学校,这是因为这些学校的学生有机会接受面授对课堂交互产生了积极的影响。因此,联合建设网联课程具有积极的现实意义。

表4 联合或单独建设网联课程的效用比较表(课程类型:专业基础型(a1);授课时段:晚上(c3))

第一,在联合建设课程时,需要明确联合学校的数量。从表4可以看出,第二项方案以U1、U2、U3联合建设课程时,三方的总效用值相同,而低于第一项方案以U1、U2合作建设的总效用值。这是因为课时均分的合作授课形式采用相同加权计算总效用值,可以推测,多所普通院校的合作,必然削弱高水平大学的课程建设优势,并导致学生逐渐失去对网联课程的兴趣。由此可见,当合作建设网联课程时,高水平大学要在开课时间、教师数量和质量上形成核心优势,从而带动区域内其它院校的课程建设和教师成长。根据表4第二项方案,当以一所“一本院校”为核心,“二本院校”为两所时,总效用值超过4.3,学生偏爱优势依然明显,当“二本院校”为三所时,学生偏爱优势消失。因此,在联合建设课程时以一所“一本院校”带动两所二本院校较好。

第二,联合建设课程时,需要确定核心教学团队。在采用联合分析方法得到网联课程的属性效用时,SPSS同时以克莱姆相关系数(Crammer’s V)形式给出了属性间的关联性。克莱姆相关系数主要用来分析属性与属性间的相关程度,当0.25≤V<0.5时,相关性较弱;当0.5≤V<0.8时,相关性较强;当0.8≤V<1.0时,相关性非常强。课程教师与课程来源的相关系数为0.258时,其余属性间的相关系数值不具有统计学意义;课程教师与课程来源存在较弱的相关性,并非严格意义上的正交因子。根据课程教师和课程来源的水平 (见表1),表明在合作建设网联课程时,应该以高水平大学的教授为中心组建教学团队,满足学生对一流名师的渴望。通过网联课程的建设,促进优秀教学团队的产生,让学生从对单一学校、个别名师的偏爱转变为对优秀教学团队的喜爱。

(二)异地协同开展课堂教学

做好“互联网+”课堂,联合建设课程不仅体现在教学团队上,也应该贯彻到资源建设和课堂教学中。从图2所示的网联课程教学交互图中可以看出,网联课程的教师之间保持着联系,与本地负责视频和网络技术的辅助教师也保持着联系;而辅助教师群体之间基本没有联系。同时,录制的网联课程教学资源很少再次被师生利用。

联合建设课程需要以现存的教学资源为抓手。主讲教师、远程教师一起审视教学视频,对重要视频开展多视角评课和协同备课,为教学资源修订提出具体需求。负责技术的辅助教师需要跨越地域界限,按照修订需求,统一资源标准,进行添加字幕、重新配音、添加特效等编辑;对于关键知识点,或完成教学风格各异的视频,或采用专业软件制作形象化的微课替代原有现场采集的视频。开发出具有统一标准的多版本的教学资源,是网联课程建设的重要内容之一,以供教师和学生灵活选择使用。

联合建设课程将最终落实到课堂教学。经过逐次迭代改进的教育资源,支持视频回放,为共享优质资源推进教学内容、方法和学习方式改革提供了基础。这样的网联课程开设,学生能够访问教学资源,不仅掌握课程的基本知识点,还能化解理论性和抽象性比较强的知识点。主讲教师能够从繁琐的讲解中解脱出来,把注意力转向关注本地学生和远程教师的需求和反馈;远程教师不仅为本地学生提供直接的交流,更能为本地学生和远程教师提供间接交流的桥梁。以迭代改进的教育资源为基础,学生能提前完成知识的学习;网联课程课堂变成了异地合作的教师团队与异地学生之间,学生与学生之间互动的场所,包括答疑解惑、知识的运用等,为专业提升型特别是专业技能培养的网联课程开设提供了教学保障。因此,开展异地协同的翻转课堂,是网联课程教学的发展路径之一。

(三)引导形成学习共同体

在网联课程这种“互联网+”课堂形式中,当教学交流不充分时,个别学生自然成为了分担教师角色的中间人,如图 3(a)中的 s9,s31,图 3(b)中的 s8,他们的网络约束系数分别为0.25、0.20和0.11。因连接多位学生形成班级网络中的结构洞,同时需注意到异地班级之间学生没有建立任何联系。

马克·格兰诺维特(Mark Granovetter)根据时间跨度、情感强度、亲密程度和互惠交换的不同组合,把人们之间的联系区分为强关系和弱关系[19]。在图3(a)、(b)中,学生间关系集中于两个群体内部。因为各自能在同一教室随时交流,属于强关系类型,在长期接触的群体内他们难以相互获得学业和职业发展的新信息。如果把图3(a)、(b)看作同一网联课程的两个异地群体,异地合作的教师团队注意到班级中存在关键节点的学生,主动将图3(a)中的s9、s31与图3(b)中的s8建立关系,在关系建立开始阶段,他们穿越更大的社会距离,连接两个异质性较强的社会群体,形成个体联系的唯一路径,是一种典型的弱关系。弱关系触及更多的人,能当作传递信息的桥梁。这种弱联结为异地班级的知识交换提供了可能。

因为班级所在社会、地域、教学环境不同,一个班级所具有的学业和职业发展的新信息对另一个班级来说是稀有和难以获得的,因此往往更有价值,更能校正学生学习和职业的规划。当图3(a)中的s9,s31与图3(b)中的s8建立起关系时,他们的网络约束系数分别为0.20、0.167和0.091,比未建立前有明显的降低,说明他们占据两个群体的结构洞,侧面反映了建立弱关系的重要性。

在图2中,不管是本地或远程课堂,不产生教学交互的学生数量较多,这并不意味着他们游离于课堂之外,只是说明参与学习的学生规模不足以满足发现合适的教学交互对象。按照社交网络理论,个体与自身的社交圈能分出5个明确的界线,一般从5开始,然后呈3倍递增,遵循5-15-50-150-500模式[20]。如前所述,每门网联课程包含3-5个异地班级,每个班级人数在40人左右,若学生参与3-5个网联课程学习且班级之间建立了联系,能为其提供最外两层社交圈的潜在对象。所以当学习课程的数量增加时,每个学生必定发生教学交互。

我们认为,强化“互联网+”课堂教学交互的关键,在于教师引导其从“无关系”到“有关系”、从“弱关系”到“强关系”,让在大学学习期间兴趣相同的学生逐步聚集,最终形成学习共同体。

六、研究结论

本文根据数据分析,发现网联课程受到学生认可,教学效果得到了保证,实现了优质资源共享。根据自主选课行为分析,同质课程在校际选课中,学生对课程类型、课程来源、授课时段、课程教师、教学距离等属性存在不同的偏爱,从而导致课程竞争差异,需要开展校际教师联合建设网络课程,从而实现优质教学资源的共建共享。根据教学交互行为分析,需要辅助教师加强合作,开发具有统一标准的多版本的教学资源;探索异地教师的协同授课;引导学生形成学习共同体。

由此可见,在“互联网+”背景下发展起来的网联课程,突破了以往精品课程、网上公开课由单一主体建设资源的模式。一方面,突出跨校际共建共享的理念,实现教学资源动态迭代和优化;另一方面,这种“互联网+”课程面向同一区域的学生,有别于忽视学生背景的网上公开课和忽视学生交互的网络精品课程,为他们建立弱关系和学习共同体提供了潜在的交互渠道。通过实施优化措施,网联课程的教学,将开创“互联网+”教育的新局面,切实推动高校教学改革的发展与教育技术的提高。

[1]武丽志,张妙华.广州大学城高校课程互选、学分互认的研究与实践——基于校际网络课程教学的视角[J].远程教育杂志,2013(6):81-87.

[2]张玲玲.电子双板环境下基于Clicker的课堂评价研究[D].武汉:华中师范大学,2012.

[3]Vu D, Pattison P, Robins G.Relational event models for social learning in MOOCs[J].Social Networks, 2015(43):121-135.

[4]陈侃,周雅倩,丁妍等.在线视频学习投入的研究——MOOCs视频特征和学生跳转行为的大数据分析[J].远程教育杂志,2016(4):35-42.

[5]刘路,刘志民,罗英姿.欧洲MOOC教育质量评价方法及启示[J].开放教育研究, 2015(5):57-65.

[6]傅雷鸣,陈婵娟,王力等.MOOC学习困境的形成因素分析及改进策略——以江苏三所高校“尔雅”通识课学习者为例[J].中国农业教育, 2016(6):70-76.

[7]徐小凤,王祖源,张睿.基于SPOC的大学物理课程实践效果研究——以同济大学的物理课程为例[J].现代教育技术,2016(3):87-93.

[8]马秀麟,毛荷,王翠霞.从MOOC到SPOC:两种在线学习模式成效的实证研究[J].远程教育杂志,2016(4):43-51.

[9]Harasim L M.On-line education:Perspectives on a new environment[M].New York:Praeger Press,1990.

[10]陈丽.远程学习中的教学交互原理与策略[J].中国远程教育,2016(9):5-6.

[11]梁云真,赵呈领,阮玉娇等.网络学习空间中交互行为的实证研究——基于社会网络分析的视角[J].中国电化教育,2016(7):22-28.

[12]孙祥,陈毅文.消费行为研究中的联合分析法[J].心理科学进展,2005(1):97-106.

[13]张文彤.SPSS统计分析高级教程[M].北京:高等教育出版社,2007.

[14]朱珂.网络学习空间交互性、沉浸感对学生持续使用意愿的影响研究[J].中国电化教育,2017(2):89-95.

[15]Moore M.Three types of interaction[J].American Journal of Distance Education, 1989(2):1-6.

[16]Ronald Burt.结构洞:竞争的社会结构[M].任敏,李璐,林虹译.上海人民出版社,2008.

[17]Enemark D,Mccubbins M D,Weller N.Knowledge and networks:An experimental test of how network knowledge affects coordination[J].Social Networks, 2014(1):122-133.

[18]Eric D Kolaczyk,Gábor Csárdi.网络数据的统计分析:R 语言实践[M].李杨译.西安交通大学出版社,2016.

[19]Granovertter M.The strength of weak ties[J].American Journal of Sociology, 1973(5):1360-1380.

[20]Robin Dunbar.How many friends does one person need?[M].Harvard University Press,2010:11.

Research on Undergraduates’ Participative Behavior in “Internet Plus” Courses

Zhang Jun,Xu Xiaoshuang,Wang Feng,Hu Shanshan&Wang Shimeng

(School of Educational Science and Technology, Huanggang Normal University, Huanggang Hubei 438000)

University-united open online courses(UOOCs) created a new blending instructional model across regional boundaries.From undergraduates’ participative behavior in university-united open online courses, it was declared that five attributes, such as course type, teaching time, professional title and instructional interaction, influence undergraduates’ selection of UOOCs.According to preference for course selection,both utility level and relative importance of five attributes were computed by conjoint analysis to guide setting courses and avoid wasting resource.While two instructional interaction graphs in local and distant classrooms were built,network constraint index described interactive features about UOOCs.It was conducted that teachers had structural advantage and information superiority,and that individual learners become key intermediaries when insufficient interaction happened in classrooms.Both objective feeling and subjective achievements from learners proved that UOOCs could realize sharing high-quality instructional resource.Finally several suggestions were provided for collaborative construction of UOOCs.

“Internet plus”courses; University-united open online courses; Participative behavior; Utility level; UOOCs;Network constraint index

G420

A

1672-0008(2017)06—0087—08

本文系教育部人文社会科学研究一般项目“置换培训协作云建设研究”(项目编号:11YJA880125);湖北省教育科学规划课题“网络协同的校本培训平台研究”(项目编号:2010A051);湖北省青年科研创新团队项目 “基于云计算的数字化教育资源共享技术研究”(项目编号:T201312);黄冈师范学院教育学重点学科项目“教育信息化视野下的农村教师角色期望与重构研究”(项目编号:JYXZD1302)的研究成果。

张俊,黄冈师范学院教育科学与技术学院教师,研究方向:个人知识管理,教育信息化;徐小双,教授,博士,黄冈师范学院教育科学与技术学院硕士生导师,研究方向:计算机支撑的协作学习,在线教育游戏和半结构化数据库,系本文通讯作者;王锋,教授,博士,黄冈师范学院教育科学与技术学院硕士生导师,研究方向:教育信息化;胡珊珊,黄冈师范学院教育科学与技术学院硕士研究生,研究方向:教育信息化,数字教育资源建设;汪仕梦,黄冈师范学院教育科学与技术学院本科生,研究方向:教育信息化。

2017年7月27日

责任编辑:吕东东