校园暴力低龄化防控的刑法学省思

——以“恶意补足年龄”规则为切入点

2017-11-14■陈伟熊波

■ 陈 伟 熊 波

(西南政法大学 法学院,重庆 401120)

校园暴力低龄化防控的刑法学省思

——以“恶意补足年龄”规则为切入点

■ 陈 伟 熊 波

(西南政法大学 法学院,重庆 401120)

随着校园暴力事件中未成年人犯罪低龄化趋势的加剧,僵化、单一的刑事责任年龄认定已然不能较好地管控该现象的发生。英美法系国家应对校园暴力事件中未成年人犯罪低龄化现象时,“恶意补足年龄”规则发挥着举足轻重的作用,并且已具备完善的体系构造。因此,我国有必要在全面研究该制度的同时,认清校园暴力低龄化犯罪治理的严峻态势,将其作为未成年人犯罪年龄认定的补充规则,以满足校园暴力低龄化防范的现实需求。

校园暴力 低龄化犯罪 恶意补足年龄 未成年人

随着校园暴力事件中未成年人犯罪低龄化趋势的加剧,部分学者提出借鉴英美法系国家中普遍适用的“恶意补足年龄”规则(Malice Supplies The Age),将其作为特定未成年人犯罪年龄认定阶段的补充适用,以满足校园暴力事件防范的时代价值需求[1]。最高人民检察院未成年人检察工作办公室副主任史卫忠在“未成年人检察工作30年”系列主题新闻发布会上阐述,“针对一系列校园暴力事件的防治,我国是否需要调整刑事责任年龄下限,必须经过大量的实务论证推导和理论研究的双向互动”①讲话具体内容参见戴 佳:《努力营造关爱保护未成年人的法治环境》,载《检察日报》,2016年5月28日。。对此,笔者通过知网检索系统(CNKI)查阅近年的相关研究,发现专门性、系统性探讨未成年人刑事责任年龄的文献较少。仔细浏览其内容,便知大部分文章虽然都基于理论层面的可行性进行过严密论证,但是却缺乏必要的实证分析,并仅针对“调或不调”两面性进行分析,采用“一刀切”形式进行逻辑探究,鲜有文章以“恶意补足年龄”规则为视角进行探讨。再则,专门以“恶意补足年龄”规则为主题的三篇文章要么论述不详而导致论证周全性不足,要么仅仅停留在理论思索层面而缺乏必要的现实基础分析。因此,笔者尝试立足于“恶意补足年龄”规则的全面明晰维度,结合我国校园暴力事件低龄化态势的实证研究基础,来探讨该规则在我国本土化规范适用的可行性、必要性,以期为缓解、遏制校园暴力、欺凌事件频发提供解决路径。

一、“恶意补足年龄”规则的发展沿革与理解适用

(一)“恶意补足年龄”规则的形成与发展

1.追本溯源

“恶意补足年龄”规则从萌芽到发展至今已有七百余年历史。其理论雏形显现于5世纪中叶的盎格鲁-撒克逊时代,虽说当时校园暴力现象并不普遍,但教会法已经规定未成年人刑事责任年龄起点为14周岁,而12-14周岁之间的未成年人的认知能力、控制能力、辨认能力的判断则依据特定案件发生时,其自身的行为后的表现予以推定[2]。“恶意补足年龄”规则的模糊性概念的形成,则源于1338年英国议会通过的一则法案,当时随着市民社会的起步和经济发展,校园未成年人暴力事件逐渐增加,英国议会在前有的基础之上,借鉴盎格鲁-撒克逊时代的教会法部分规定,降低刑事责任年龄认定下限,明确7周岁以上年龄段的儿童一律可以被推定为所有犯罪行为类型的罪责承担主体,并且该推断可以依据行为人的恶意与否予以排除。但是其推定排除儿童的年龄段的上限问题,法律却无明确界定,给予法官较大的自由裁量权。至此,英国刑事理论学界形成通识,将其概括为“恶意填补年龄”规则,指特定低龄化儿童在触犯刑事法律时,依据行为时的恶意来推断认定其是否具备刑事责任能力,以弥补一定区间年龄段的个异化情形的忽视适用[3]。

2渐趋发展

1979年,英国著名法学家布莱克斯通在一篇主题为“反思现今法制发展”的文章中提到应大力赞许并推崇“恶意补足年龄”规则,认为该制度实属时代的价值折射,面对校园暴力事件的逐渐显露并呈现缓慢上升趋势,如果不当机立断,创设“恶意补足年龄”规则,其实质在很大范围内是放纵未成年人犯罪的发生[4]。工业革命的演化、推进,再加上社会交际多元化的因素,未成年人的心智发育程度也随之改变。因此,根据相近年龄段的未成年人所处的环境等客观综合因素,很难定论一位11周岁的儿童的理解能力、判断能力低于14周岁的儿童。为周全社会影响和个体化差异的考量,根据布莱克斯通的观点,此时,应当发挥“恶意补足年龄”规则的实质价值,折中适用罪责承担的年龄推定。

3深入演进

美国在19世纪末20世纪初,部分学者认为针对部分特定未成年人在刑事司法处断上理应与其他成年人并无任何差别对待[5],甚至出现部分法院认为未成年人犯罪手段残忍、主观不悔改和消极应对而加重部分少年司法处断的罪责承担。上述趋势的加剧迫使大多数改革者放弃之前一直援用的“恶意补足年龄”规则,并在全国范围内建立起一套少年法庭运作的程序规则,使儿童利益最大化价值得以在顶峰层面实现。废除之前确定的“恶意补足年龄”规则的理由在于:该规则对恶意的认知极易造成部分法官内心确信的扩张,也容易诱发司法腐败新类型现象的出现[6]。1922年,随着英美国家少年司法制度改革的深入推进和少年立法改革目标的设定,改革者愈发感觉未成年人权益的推崇浪潮已背离打击犯罪的立法宗旨。最终,“恶意补足年龄”规则在该期间发生的英国上诉撤改法院判决的12岁儿童“毁车盗窃案”中被废除,上诉法院认为判决中该案的盗窃罪定性,借鉴的是普通法中的“恶意补足年龄”规则,其与议会出台的少年司法宽宥化的精神相违背,从而驳回该有罪判决。

4.重归本位

在20世纪40年代,少年法庭如雨后春笋般在美国所有邦州相继设立,随着校园暴力事件的加剧,这一问题不再仅是某一个国家的社会焦点,校园暴力事件的治理问题成为世界性难题。对未成年人有责性的刑事违法责任能力承担的话题探讨重返立法者的视野,针对年龄下限的调整问题备受改革者关注。1987年,美国联邦的一组议案重新借鉴部分州保留的包括“恶意补足年龄”规则、“年龄最低区间保留”规则在内的未成年刑事责任能力认定的一套体系[7]。立法者认为少年法庭的设置仅仅为“恢复性”少年司法理念的适用提供施展空间,但是面对校园暴力事件的惩治与遏制,同样无计可施。因此,立法者越来越重视部分州所沿用的“恶意补足年龄”规则在校园暴力事件适用的现实积极效果,并最终形成共识即在校园暴力事件的防范现实中,主张对未成年人犯罪刑事立法应转变政治趋向,侧重点由人文关怀的恢复性刑事政策转向惩治和适当责任承担的原则性治理[8]。

(二)“恶意补足年龄”规则的理解与认定

从“恶意补足年龄”规则发展历程来看,其历经了“萌芽-兴起-衰亡-回归”四个阶段的演变。任何制度都不是一帆风顺地高调式推进,而是螺旋式盘旋上升,其间必定伴随着坎坷。目前英美两国的司法裁量对于恶意补足年龄的最新发展理念由于国情的迥异,也未能达成共识。针对目前国内外学界的探讨,我们可以从以下两个方面展开讨论。

1.恶意的规范认定

综合目前多数学者的观点,“恶意”包括违法性认识、错误行为的可谴责性认识、行为危害性的严重性认识、恶性意志能力的强化认识与错误行为的指引性认识等[9]。美国学者Ormerod·David对“恶意”最新的表述为“集合各种因素的认定,行为人明知该种行为的严重错误性而为满足内心的冲动及其欲望,而特意促使某种行为、举动的发生”[10]。虽然恶意评判的学理标准因人而异、因国而异,但在司法实践中,恶意的认定在目前完善而衔接紧密的配套制度辅佐、未成年人人格技术调查、庭上心理状态活动的评测等合理化运作的一系列技术和制度基础之上,已经能够作出实质公正的价值评判。一般来说,英国法官需要结合“恶意补足年龄”规则来遏制未成年人暴力犯罪之前,都会要求控方收集齐全用以验证未成年人行为时的“恶意”主观意志的所有事实材料,并在庭上予以开示,比如未成年人与受害者的特定关系证明、犯罪前后的行为表现、经验阅历、受害者受伤表征等,最后综合考量各种因素来认定规则适用的“恶意”性前提。

2.规则的适用定性

如果说“恶意”的理解与厘清是规则适用的前提要素的话,那么规则的适用定性则是规则启用的核心要素。在英美法系国家,为限制“恶意补足年龄”规则的扩大化适用,从而仅仅将主观恶意作为入罪化启用的依据,在量刑阶段并不再次将其作为人身危险性的考量因素之一。上述做法主要出于以下两个理由:其一,是为了践行禁止重复评价的体系化规则适用;其二,是为了防止肆意的恶意认定影响未成年人特殊群体利益的维护。因此,在西方部分国家刑事立法中,针对未成年人校园暴力事件低龄化的防范,对于7周岁以上、14周岁以下的未成年人犯罪,“恶意”填补一般仅在定罪阶段进行认定。而对14周岁以上的未成年人,犯罪主观恶性的认定要素既可以作为罪名适用前提因素,也可作为量刑加重的基本因素。定性是确定规则适用范围的依据,也是权衡刑法的任务和未成年人“教育为主、惩罚为辅”的刑事政策精神的要求,同时为校园暴力事件低龄化预防机制体系化的构建提供基础。

二、校园暴力犯罪低龄化现象的实证分析

“恶意补足年龄”规则能否作为我国刑事责任年龄认定的补充适用,应当立足我国的现实来看待其时代意义,而不应仅仅停留在学术探讨的理论阶段。对此,台湾的陶龙生先生认为,一个国家刑事立法模式的选择大体应当考虑两方面的因素:其一是基于世界范围内某类事件的特殊情势的指引与国际政策精神的考虑;其二是充分思忖该国刑事立法体例应对本国制度规划的现实需要[11]。前者体现出对刑事立法规律的遵循与重视,而后者则体现了从本国实际需求出发的改革原则。正确处理“按刑事立法规律来更新少年立法体系”与“从国内本土化现实分析未成人犯罪低龄化现象”两者之间的关系,确保坚守中国特色的未成年人犯罪特殊预防体制改革之路,是当下治理校园暴力事件必须遵循的基本原则之一。

中国预防青少年犯罪研究会副会长、中国人民公安大学犯罪心理学系教授李玫瑾在上海市举办的“为了明天——预防青少年违法犯罪”主题研讨论坛上表示,我国未成年人暴力行为征表出现的平均年龄为12.2周岁,13-14周岁则为不良行为发生高频年龄段,目前我国未成年人犯罪已然明显呈现出低龄化趋势[12]。而在上述所指的未成年人暴力犯罪低龄化现象中,有85%属于校园暴力事件。为了详细了解当前我国校园暴力事件的严峻形势,笔者依据法制网舆情监测中心统计的2013-2016年全国范围内各家媒体报道的120件校园暴力事件(恶性)进行探讨,从暴力成因、暴力形式、年龄段分布、案发地域等多个维度对校园暴力事件进行剖析,并提出应对策略,以期对相关部门有所裨益。

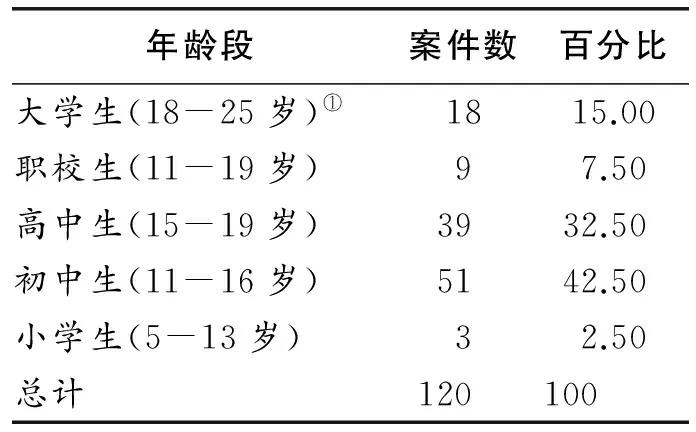

表1 2013-2016年校园暴力事件发生的年龄段

① 需要说明的是,第一,由于各地区教育水平的差异,笔者收集的案例中各行为人在同一年龄下其学历水平可能不一。譬如,17岁的未成年人有的可能入学早,已经在读大学;有的还在读高中。第二,职校生中不包括在读初中和高中阶段的未成年人。

由表1可以看出,校园暴力事件的主角以初中生为主,媒体报道的120个案件中就有五十余件属于初中生暴力欺凌事件,占比为42.5%。根据笔者分类统计,在11-16岁年龄段中,11-14岁之间发生的校园暴力事件就占72%,其中还不包括小学生和14周岁以下的职校生所占据的相当一大部分比例。日益增加的校园暴力事件及其低龄化特点是目前社会治理的一大难题,基于现行的宽严相济刑事政策中宽宥未成年人违法犯罪行为之精神,以及实践中追求最大化的宽待处置,校园暴力治理中时严时宽的特点尤为突出。就媒体报道案件的发生成因来看,这一阶段的青少年已经基本了解其行为手段的严重危害性,并且心智已经较为成熟,甚至出现施暴之后仍叫嚣“这件事我就是看他不爽才打他的,我已经忍了很久”“打他算是便宜了他”等毫无悔改之意的情况。上述数据足以表明11-14周岁年龄段的学生已经具备刑事责任承担的意志能力和控制能力,为保障受害未成年人等弱势群体的权益,用“恶意补足年龄”规则来防范此类事件的再次发生显得极为必要。

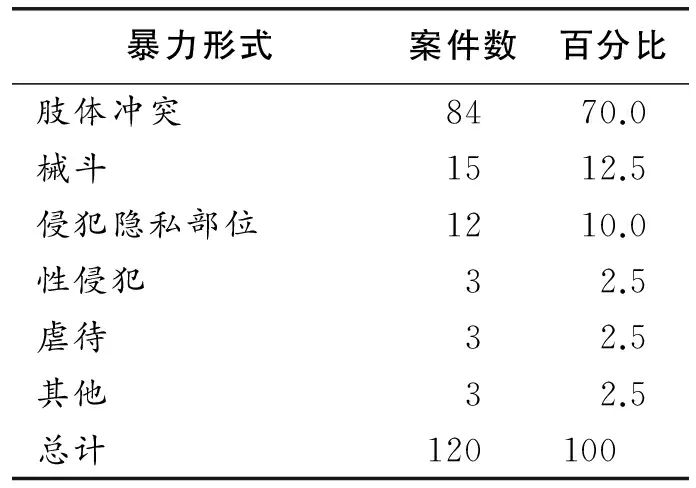

表2 2013-2016年校园暴力手段形式多元化表现

表2数据显示,校园暴力事件已突破传统意义上的徒手斗殴,恶性手段逐渐显现,诸如械斗、侵犯隐私部位等恶性暴力事件也常有发生。通过对案件的仔细剖析发现,校园暴力手段的表现形式呈现多元化原因的主要在于:其一,由于未成年人生性冲动、好强,缺乏理智,导致校园暴力事件的发生通常出于因小事拌嘴,进而升级为肢体冲突。其二,行为人接触的基本上属于校园近龄人群,为了维护或显示自尊心和虚荣心,铤而走险去维护所谓的“尊严和名誉”。上述种种因素导致轻微的肢体冲突便可引发恶性暴力事件,或者为后续长时间的校园欺凌埋下伏笔。其三,近些年,未成年人性侵案件也时有发生,出于隐私保护和社会秩序稳定,未被媒体报道的校园性侵事件仍然大范围存在,并有逐步上升的趋势。基于上述三点理由,随着11-14周岁区段未成年人心智的成熟和理解力的明显提高,要实现防范校园暴力事件低龄化的实质效果,需要民事制度层面与刑事制度层面的双重管控,双管齐下紧密配合来有效治理校园暴力事件低龄化的问题。

三、我国未成年人刑事责任承担的立法省思

“宽容不纵容、从严不从重、关爱又严管”作为基本政策指引,纠正了以往司法实践中一味宽容、过度放纵未成年人犯罪的倾向,并为我国引入“恶意补足年龄”规则提供了深厚的法治背景,笔者尝试从社会、理论、制度三个层面所造成的刑事责任年龄立法窘境来加以详细阐述。

(一)社会层面:刑事责任年龄立法考察的社会背景忽视

我国采取意志能力、辨认能力、控制能力作为刑事责任能力承担的三大认定标准,这一套基本体系来自于我国1979年制定的《刑法》。当时社会经济处于发展的起步时期,社会交际较为单一,社会不良现象对校园的影响并不严重,因而校园暴力事件呈现零星化态势,并未引起刑法学界的足够重视。但随着三十余年的嬗变,经济快速发展,物质水平极大提高,制度层面上的固化和守旧必然会为目前的社会治理制造阻碍。对校园暴力的严峻形势的遏制离不开刑事立法层面的积极回应和理性应对。卢建平教授认为刑法规范的调整的该当性考察,是在秉持刑事实证学派的现状研析的务实精神基础上,集合特殊个案的种种因素而开展的[13],因此刑事立法的趋向必须与日益更新的社会体系相映衬。依据德国著名刑法学家冯·李斯特提出的犯罪原因二元论——社会因素和个人因素的思想[14],刑法规范调整的理性考察是从社会到个人的循环验证的一个过程。

1.社会交际多元下低龄化犯罪心理的考察欠缺

个人层面上的因素探究主要基于以下三个方面:其一,社会交际层面的扩张导致风险信息的随意传播。随着时代多元化、新兴化资源的更新与发展,社会风险因素无处不在,并极易伴随着虚拟空间的异化和扩张传播到校园的每个角落。而处于6-7岁、11-14岁学龄初期阶段的未成年人,容易随着社会多元化因素的侵入而形成其空间的基本病态,并根深蒂固,难以洗涤。并且在该阶段的未成年人发展历程中不确定因素的影响普遍存在,致使6-7岁、11-14岁年龄段提前的未成年人的意志能力、控制能力、辨认能力随着社会化的显著提高而得以成熟[15]。因此,仍沿用1979年刑事责任年龄标准,将未成年人入罪标准定为14周岁是不符合时代发展的。其二,人的大脑调节能力会随着社会多元交际信息的冲击而得以提高。依据笔者的调研,校园暴力事件背后多折射出冲动型肢体冲突征表,为此,有学者表明11-14周岁的未成年人的大脑调节能力不同于20世纪70年代末,在多元交际信息的冲击下,大脑调节能力使得肢体外化更具有冲击力,脑力兴奋度高涨,从而引发一系列恶性暴动行为的发生[16]。而1979年《刑法》制定期间单一化的社会交际无法提供未成年人脑力调节能力提高的必要外因,未成年人的情绪也较为稳定,内分泌的低量生成无法为恶性校园暴力事件提供温床。其三,社会交际多元化因素下出现暴力行为后的意志顽固。笔者倡导的“恶意补充年龄”规则的本土化适用离不开“恶意”的前提化理解,未成年人“恶意”的评判、调查很大一部分来源于行为后的积极表现,诸如:行为后的耀武扬威、自鸣得意;行为后的强烈逆反心理;行为后的再犯甚至于同类型再犯等,上述行为的外化足以表明未成年人行为时意志能力具备一定的自觉性和果断性[17]。不启动“恶意补充年龄”规则的补充适用,无异于在和谐校园的创建中埋下定时炸弹。

2.社会转型的极化和不良文化诱导异化的无视

社会层面上的因素研析主要基于以下两个方面:其一,校园孤弱个体效应的扩大化。校园群体的聚集孤弱个体,从而导致社会排斥未成年人的两极化现象存在。刑事责任年龄侧重考虑的是行为外化的直观反映,却忽视社会科技转型背景下未成年人个体极端化举动,这是校园暴力事件频发的根源之一。当前,我国正处于加速转型时期,经济、文化的变化带动社会整体结构的急剧变迁。社会分化凸显,利益的不断重组和格局的固定也导致社会转型的极化现象。而刑事立法由于指引的稳定性和管控的自洽性,其本身存在无法调和的滞后和拖延。刑事立法面对校园个体化极端举动的渐增仍墨守成规,坚持之前的体系一致性而忽视社会转型的个体化差异,则违背刑事立法的先进性、适时性原则[18]。其二,低级、庸俗的校园文化缺乏必要管控。不良校园文化的影响促使未成年人被迫接受颓废、消极、低迷的思想,并且由于不良思想的抽象性和隐蔽性,校园管理也极易忽视此类文化的存在,从而为暴力、色情、恐怖等不良信息的渲染提供滋生之地。而刑事责任年龄的认定常常与校园文化背景因素的考察相脱节,造成“恶意补足年龄”规则在校园暴力低龄化的惩治上无法发展作用。

(二)理论层面:未成年人刑事立法理念的指导偏差

从厘清概念的角度出发,未成年人可恢复性立法是指我国立法机关通过刑事立法制度规范层面的确定和认知,并结合未成年人犯罪后可塑性较强、易改造和感化的特性,为构建系统化的未成年人刑事立法而总结得出的一项指引性原则,并贯穿于刑事司法、刑事执行各个阶段[19]。但是,随着《国际儿童公约》《预防未成年人犯罪法》和《未成年人保护法》对“未成年人权益最大化”原则的的确立和日差强化,导致我国目前对待未成年人犯罪行为一直秉持着最大容忍性的处断原则,将目前国内推行的未成年人可恢复性刑事立法、司法理念异化、曲解。这正是校园暴力事件不断发生的深层次原因,也是校园暴力事件低龄化现象的本质缘由。11-14周岁的未成年人具有高度的效仿能力,当14周岁以上未成年人为满足内心的刺激感,进行校园暴力、欺凌等恶性行为时,最终却可能因为可恢复性刑事立法理念的过度化扩张,而使其无法接受刑事制裁。

从刑法的根本任务的角度出发,为遵循并推行“教育为主、惩罚为辅”的未成年人犯罪处断原则和宽厚、优待等特殊保护性政策,目前的司法实践将其与刑法打击犯罪和保障人权的根本任务予以对立,这是对“宽容不纵容”原则的公然违背。二者同样作为指引未成年人低龄化校园暴力、欺凌的防范策略,理应在梳理明晰两者关系的同时,将视角更多地置于不特定未成年人弱势群体的人权保障和秩序维护之中。未成年人刑事司法处断的目标不单单是单维度的惩罚或者教育,或是单一化的管教或者恢复,而是兼具惩罚和教育、管教和恢复。尤其是针对特定不负刑事责任的低龄未成年人犯罪,更应坚守上述原则。假使其在校园实施杀人、抢劫、强奸等严重暴力行为,并在行为实施之际便明知自己的行为属于严重性违法范畴,刑法领域不加以管控,则明显有违社会一般性判断。

(三)制度层面:未成年人刑事责任年龄立法类型化的僵局

其一,未成年人矫治制度未能现实化、科学化运作。我国《刑法》第17条规定,因不满16周岁不予刑事处罚的,责令其家长或者监护人加以管教, 在必要的时候,也可以由政府收容教养。但是进一步斟酌便会发现:“必要时候”作何理解,低龄未成年人犯罪行为危害性及其程度如何把握并不明确。同时,如何把控家长和监护人的实质化管教等一系列问题也有待进一步的制度细化。

其二,校园低龄化暴力事件刑罚配套措施不完善。我国《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》规定,对于在校园内实施严重社会危害性行为而未达刑事责任年龄的未成年人,学校与家庭无法进行实质性教育和管教的,可以按照有关规定将其送专门学校(即工读学校)接受矫治和教育。但是由于“按照有关规定”表述的模糊性和概括性,导致在具体操作时无法进一步实施。并且,该规定并非强制性规定,仅仅明文表示“可以”送至专门学校接受矫正。进一步深究现实困境,其实还存在工读学校配套实施制度的欠缺和构建制度的不足等问题,工读学校早已经名存实亡。因此,实际接受工读学校管理和再教育的低龄化犯罪的未成年人人数极其有限。

其三,固守老一套的传统刑事责任年龄认定框架,已脱离时代潮流。目前世界各国对待未成年人刑事责任年龄的认定存在着两种运行模式:第一种是年龄区间认定法。以俄罗斯和中国为典型代表。1996年颁布的《俄罗斯联邦刑法典》第20条规定,14-16周岁之间的未成年人只对3种类型的犯罪承担刑事责任;我国《刑法》第17条第2款规定,14-16周岁的未成年人只对8种行为类型应当负刑事责任。第二种则是被大多数国家所采用的“恶意补足年龄”规则。以英美法系国家为代表,其规定一定年龄区间的未成年人,在行为后如果有关机关依据科学鉴定方法得出其在行为时心智已经相当成熟,能够与成人同等地意识到行为的严重危害后果,概言之,即具备相应的意志能力、控制能力、辨认能力[20],就证明其“恶意”充足。目前世界大部分国家的刑事责任年龄下限一般都比较低,典型的国家如加拿大、荷兰、丹麦等国家是12周岁,墨西哥是9周岁,美国则是7周岁。我国在反思如何防范校园暴力低龄化现象的同时,应借鉴西方国家的成功经验,考虑将“恶意补足年龄”规则作为我国刑事责任年龄认定的补充适用。

其四,刑事责任年龄的设定忽视了未成年人成长发展的个体化差异。除脱离时代潮流之外,还存在一刀切的形而上的刑事责任年龄认定,即“14周岁,14-16周岁、16周岁”的区间认定规则,忽视了我国地域广阔、城乡环境差异大、各地区经济、文化发展不平衡等客观因素以及由此造成的未成年人校园暴力低龄化犯罪分布的地域性差异。未成年人犯罪除了《刑法》第17条规定的8种类型犯罪行为,恶意犯罪行为还反映出一些新动向,如寻衅滋事、新型网络盗窃、诈骗等新兴犯罪[21],且这些行为极易造成社会秩序严重混乱的后果。而类型化的僵局则存在于将上述新兴的危害行为排除于入罪化适用,造成该行为的肆虐或是被隐蔽的幕后人支配、利用以逃避刑事制裁,不利于保障未成年人权益基础上的利益平衡。

四、“恶意补足年龄”规则本土化规范适用

(一)“恶意补足年龄”规则的适用范围

各国文化背景的迥异要求规则在适用时区别对待。不同于英美法系部分国家将补足年龄的适用起点规定在7周岁或者10周岁,我国深受社会“恤幼”传统思想的深远影响和家庭伦理道德等文化背景的熏陶,将“恶意补足年龄”规则的范围适用起点界定在10周岁以下无法得到社会公众的认同。当下校园暴力犯罪低龄化的严峻形势已经引起刑事立法者和多数刑法理论学者的深思,关于是否应当降低刑事责任年龄下限这一问题的争论如火如荼。目前,学界对于这一问题的探讨存在着降低论、提高论、不变论和弹性论[22]。支持降低论的学者认为,应当将我国现行刑事责任年龄的起点14周岁一律改为11或者12周岁。一则有利于与其他法律部门达成协调统一;二则符合未成年人成熟心智的周全评价。而不变论或者提高论者均持同一理由,即应当全面提升儿童价值最大化原则的国际理念,并予以刑事立法上的确立,以提供更大化的未成年人保护。支持弹性论的学者则认为对法定最低刑事责任年龄不予明示, 只规定一个幅度如14周岁左右, 依据行为轻重可以上下浮动。其实,笔者认为上述四种观点采用的做法要么过于偏激,不适合当下严峻形势的应对;要么过于抽象难以具体操作,致使法官自由裁量权过大而易于滋生司法腐败。

过度化、情绪化的一刀切刑事立法改革反映出立法的随意性,我们应当坚决反对操之过急的全盘否定。一方面,我们应当立体审视《刑法》第17条刑事责任年龄界定的部分合理性和严密性,对此理应予以褒扬;另一方面,各国未成年人的情感心智发展历程的互通性和“恶意补足年龄”规则实践适用的成熟性,为我们合理借鉴、吸收该规则提供了可能。因此,笔者认为,为了司法实践操作的贯通性和未成年人人权保障机能的充分发挥,应当将该规则作为未成年人犯罪年龄认定阶段的补充适用。即允许“恶意”补足“年龄”,其在一定程度上也是司法公正的体现。依据第二部分的实证分析,将“恶意补足年龄”规则的范围适用于11-14周岁之间的未成年人,尤其是在防范校园欺凌暴力事件中予以适用更为贴近我国现实。

(二)“恶意”认定的现实化操作

总原则应体现相对科学性、实践操作简易性、程序运转规范性。上述三个标准是笔者依据我国刑事立法的参照因素提出的,规则的适用不同于理论的探讨,必须结合司法运作进行全面的探索。首先,恶意认定辅助的鉴定技术符合相对先进性、科学性,恶意的认定具有主观抽象性,因此要将主观心态的意识活动予以明确化,就离不开科学的鉴定设备与经验总结的双重验证,防止零误差的判定存在。其次,实践操作简易性则旨于“恶意补足年龄”规则的适用不能阻碍审判正义的高效性,否则程序的烦琐必将消减该规则的新意所带来的实体正义。最后,程序运转规范性在于约束恶意认定的随意性所致的肆意增加法官的可操作空间,为法官和司法技术人员对恶意的性质认定提供可行的规范性程序模式。

1.规范未成年人心智的测量操作

采取科学细致的心智测量技术是相对科学性的集中体现。“恶意补足年龄”规则的本土化规范适用的前提是对恶意的认定予以明确,因此,对于校园暴力事件中未达刑事责任年龄的部分未成年人实施刑法所禁止的行为,必须依托精良细密的测量仪器对其主观恶意实现具体化、规范化的认定:在测量结论出来之后,还需要经熟知未成年人犯罪心理的司法工作人员依照其经验予以具体判断。当然,为赋予未成年人辨认、控制、意志能力测量操作的正当性,有必要在刑事立法中对其适用的合法性和证据能力予以明确。

2.统一“恶意”的司法鉴定标准和条件

“恶意”证据认定标准的明确性是程序运转规范性的直接体现。应当开宗明义提出来的是,目前我国依据诉讼程序的案件性质和证明难易程度的不同,将诉讼中事实材料的证据规则适用标准划分以下几种:优势证据标准、排除合理怀疑标准、明确令人信服标准。而理清“恶意”的证据认定标准是恶意司法鉴定标准的前提和规范性指引。作为特殊的“恶意”认定标准的模式应当高于其他刑事证据的效力判断,防止“恶意”的抽象扩大而违背未成年人犯罪“教育为主、惩罚为辅”的刑事政策价值的实现。因而,笔者认为应当摒弃证明难度较低的优势证据的认定标准,采取严格并高于排除合理怀疑的“明确令人信服”的证据,不采用我国通行的排除合理怀疑证据标准的主要理由在于其无法匹配“恶意”认定的明确性与直接性,排除合理怀疑并不代表存留证据内容的具体、明确。实质正义的高效是遵循实践操作简易性的本质体现。为使恶意的鉴定做到有法可依、有章可循,应当为实质正义的高效运转提供一套审慎、严格的程序,不仅是为了契合恶意认定的程序运转规范性要求;而且更为重要的是实体规范与程序规范的紧密配合能够体现程序正义与实体正义的完美结合。除此之外,笔者认为专门监督机构的设立、未成年人检察机构和社会未成年人保护组织联合承担恶意认定的监督工作,有利于排除任何的人为法外操作,以确保鉴定结果的客观公正。

3.实行未成年人的人格社会调查

为增强“恶意补足年龄”规则的刑事立法修订的权威性和说服力,构建专门的未成年人人格社会调查制度极为必要。在《刑法》第17条的规范调整中,加入人格制度的调查是对人身危险性作为定罪因素的立法确定,与《刑法》第13条的“情节显著轻微危害不大的,不认为是犯罪”的除罪化强调相一致。同时也鼓励未成年人在“恶意”调查程序结束后积极悔过,为部分造成社会影响较小的、有杰出贡献的、初犯的、可塑性较强的低龄未成年人提供改过自新的机会。但是,必须对未成年人人格调查的内容予以保密,以保护未成年人脆弱的心理,弥补其创伤,使其尽早回归校园。

[1]张文秀:《刑事责任年龄下限问题研究》,载《社会科学论坛》,2016年第5期。

[2][4]Blackstone.William. Commentaries of the Law of England Volume IV of Public Wrongs (1769) . Chicago: The University of Chicago Press.1979.P.36,53.

[3]Lafave. Wayne R. Principles of Criminal Law. St. Paul: Thomson / West.2010.P.53.

[5]康树华:《预防未成年人犯罪与法制教育全书:下卷》,北京:西苑出版社1999年版,第1023页。

[6]Juvenile Offenders and Victims 2014 National Report Melissa Sicamund and Charles Puzzanchera,Editors Copyright 2014 National Center for Juvenile Justice,p.99.

[7]Scott Elizabeth S. Public Attitudes about the Culpability and Punishment of Young Offenders, Behavioral Sciences & the Law, 2006, Vol.24 (6)

[8]Feld. Barry C. The Juvenile Court Meets the Principle of Offense: Punishment, Treatment,and the Difference It Makes. Boston University Law Review 1988. 68(3).

[9]郭大磊:《未成年人犯罪低龄化问题之应对——以“恶意补足年龄”规则为借鉴》,载《青年研究》,2016年第6期。

[10]Ormerod·David & Karl Laird,Smith and Hogan’s Criminal Law. Oxford: Oxford University Press 2015.

[11]陶龙生:《刑法之理论与实际》,台北:三民书局1980年版,第4页。

[12]党小学:《降低刑事责任年龄应对“熊孩子”》,载《检察日报》,2015年7月1日。

[13]卢建平:《刑事政策与刑法完善》,北京:北京师范大学出版社2014年版,第1页。

[14]冯·李斯特:《论犯罪、刑罚与刑事政策》,徐久生译,北京:北京大学出版社2016年版,第72页。

[15]贾 宇:《未成年人犯罪的刑事司法制度研究》,北京:知识产权出版社2015年版,第13页。

[16]梅传强:《犯罪心理学》,北京:法律出版社2003年版,第176页。

[17]周振想:《青少年犯罪学》,北京:中国青年出版社2004年版,第214页。

[18]周光权:《转型时期刑法立法的思路与方法》,载《中国社会科学》,2016年第3期。

[19]陆志谦:《当代中国未成年人违法犯罪问题研究》,北京:中国人民公安大学出版社2005年版,第330页。

[20]赵秉志:《英美刑法学》,北京:中国人民大学出版社,2004年版,第121页。

[21]路 琦 董泽史等:《2013年我国未成年犯抽样调查分析报告》,载《青少年犯罪问题》,2014年第3期。

[22]张忠斌:《未成年人犯罪的刑事责任》,北京:知识产权出版社2008年版,第25页。

2017-04-23

陈 伟,西南政法大学法学院教授,西南政法大学青少年犯罪研究中心主任,博士生导师,主要研究青少年犯罪学、刑法学、刑事政策学;

熊 波,西南政法大学法学院助理研究员,西南政法大学青少年犯罪研究中心研究人员,主要研究青少年犯罪学、刑法学、刑事政策学。

本文系司法部国家法治与法学理论研究重点课题“刑法立法方法研究”(课题编号:16SFB1004)的阶段性研究成果。

(责任编辑:王建敏)