田园综合体视阈下的淮安民宿设计研究

2017-11-13马如川

马如川,周 潮

(1.南京工业大学 土木工程学院,南京 211800;2.淮阴工学院 建筑工程学院,江苏 淮安 223001)

田园综合体视阈下的淮安民宿设计研究

马如川1,周 潮2*

(1.南京工业大学 土木工程学院,南京 211800;2.淮阴工学院 建筑工程学院,江苏 淮安 223001)

民宿是一个城市的传统风貌、历史文化、人文文化的缩影,是城市符号的表征。很多国家的各级政府对民宿的建设发展都给予很高的关注。在我国新型城市化发展过程中,对民宿规划设计的研究到达了一个新的阶段。近年来,田园综合体的发展模式给传统村落的保护和发展提供了良好的契机,利用田园综合体理论,结合淮安的地域特色对当地民宿建设进行研究,为以现代手法保护和发展乡村提供参考。

田园综合体;民宿设计;传统村落

0 引言

淮安地处京杭大运河与古淮河的交汇处,在历史上是我国的漕运枢纽、盐运重镇,有“运河之都”之称,拥有悠久的历史文化底蕴。大运河两岸传统农业与手工业分布较广,村落沿河两岸呈线性零散布局。传统村落的发展变化见证着时代变迁,从传统建筑中,能品味淮安大运河文化的灿烂历史。

1 民宿与田园综合体的定义和发展

1.1民宿的概念及发展历程

民宿的实质是利用闲置房屋发展第三产业。民宿一词最初发展于日本民宿(Minshuku)和欧美的B & B(Bed & Breakfast),21世纪初,在我国台湾逐渐兴起,随后逐渐传入大陆。在我国民宿最初以农家乐等形式存在,农民利用闲置房屋接待游客,带领游客体验乡村生活,从而获得相应收入。随着我国“大众旅游”“全域旅游”的发展,乡村旅游业愈加受到青睐,越来越多的人愿意入住民宿,体验淳朴的农业生活,民宿形式和模式也渐渐发生了改变。随着生态环境的改善,传统村落的保护力度的加大,现在的乡村旅游越来越注重旅游体验,现代民宿已不再是单单提供住宿场所,还根据环境不同,承担着现代农业体验、传统文化传承、民俗活动承办等多样功能。

1.2田园综合体

我国经济建设长期以来以城市为重,城市与乡村之间存在着差距,为了缩小城乡间的这些差距,发展乡村经济,保护乡村传统文化,我国提出建设新型城镇化,建设高质量的新农村,推动城乡一体化,特色小镇、美丽乡村的建设是新型城镇化建设的主要模式,发展乡村旅游业成了大部分乡村提高经济水平的普遍选择,然而部分的美丽乡村建设照搬城市模式,脱离乡村实际,甚至出现破坏乡村面貌和自然生态环境等问题。

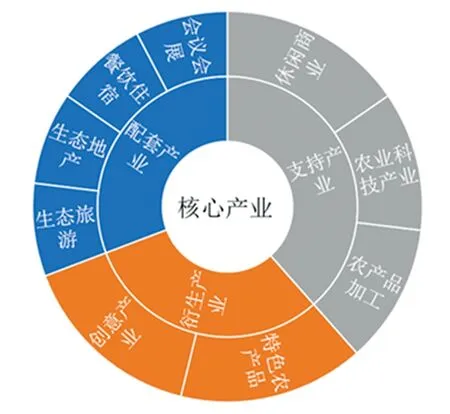

田园综合体是在城乡一体化的形势下,结合现代农业、乡村旅游、房地产开发等综合元素,推动乡村改革,实现中国乡村农业现代化、产业多元化、社会经济全面发展的一种可持续性发展模式。田园综合体产业链包括核心产业、支持产业、配套产业、衍生产业四个层次的产业群,如图1所示。

图1 田园综合体产业体系

1.3田园综合体与民宿建设的关系

2.2.3 我国农村医疗救助资金总量不足,不能完全解决受助群众的困难。由于我国农村地区需要救助的人群比较多,而我国农村医疗救助资金总量不足,所以往往只有患大病的困难群众才能享受医疗救助,其他困难群众则得不到救助,受助群体范围较小。而且救助资金最高限额较低,对患大病的农民家庭来说是杯水车薪。

乡村旅游的火热,带动着民宿业的快速发展,随着民宿业的蓬勃发展,许多问题也暴露出来。规划设计有待改善,现许多民宿是个人建设,照搬城市酒店模式,缺少地域文化特色,违背了发展地域特色的目的;配套设计有待完善,道路、水电、停车位、消防、污水处理等基础设施不完善,导致环境的脏乱差,健康安全存在隐患;经营管理有待提高;相关规范和服务体系不全面,经营个体恶性竞争,导致市场的混乱;区域宣传有待加强,许多民宿建设自成一体,缺乏区域性特点的打造、宣传,文化得不到宣传,导致民宿的惨淡经营。

田园综合体通过商业的模式,结合农村“三产”,合理利用农村闲置资源,通过总体规划,完善配套设施,建立规范体系,打造区域文化品牌特色,帮助民宿合理可持续发展。民宿作为田园综合体模式的关键一环,是田园综合体不可缺少的一部分,民宿业的兴旺,有利于田园综合体的整体发展。

2 国内外研究现状

2.1国外相关理论

19世纪80年代,美国工业蓬勃发展,城市人口急速增加,建筑呈工业化流水线式建造,美国建筑师赖特(Frank Lloyd Wright)从自然中寻求启发,尊重自然,顺应自然,倡导建筑与周边环境有机融合,不断创新,探索新的建筑表现形式,形成独树一帜的“有机建筑”。19世纪末期,欧洲工业化的迅速发展,英国处于快速城市化阶段,大量人口迁移进城市,城乡差距迅速扩大,城乡间产生明显隔阂。面对这一现象英国规划师霍华德(Ebenezer Howard)提出“田园城市”的思想。通过对城市和乡村的整体规划,有机的结合城市与乡村的景点,既能获得城市高效现代的生活方式,又能拥有美丽淳朴的乡村景色。

从定义上,Dallen J. Timothy[1]认为,民宿是建在乡村环境中的为游客提供住宿与餐饮服务的旅舍,旅游者通过入住民宿,可了解当地居民的日常生活与当地文化。从管理上,Donald Getz等[2]探究旅游业和酒店业经营者数量的增长的原因,得出主要是因为以民宿和手工业为主的住宿和餐饮的收益不断增加;Peter F Stringer[3]通过实地调研,总结了英国民宿经营者的成功经验。从营销手段上,Gary Vallen等[4]以统计学的方法对亚利桑那州的民宿旅游进行了定量分析,通过对当地民宿做定量分析得知,亚利桑那州民宿数量虽然低于全国的平均水平,但入住率和房价却都高于全国水平,主要是该地区的网络营销起到很大的作用。

2.2国内相关理论

我国自古以来讲究“天人合一”,从城市的规划到个人的草庐都讲究因地制宜,改善建筑周边小环境,从而达到与自然的有机融合。在天人合一的思想下,人们追求自然,开发自然,山水园林日渐兴起,形成了我国丰富的园林文化。近代以来,西方建筑思想理论的导入我国,旧的建筑体系遭到猛烈冲击,吕彦直等中国建筑师积极探索“中国式”建筑。1929年制订的南京《首都计划》提出:“要以采用中国固有之形式为最宜”[5]。改革开放后,中国城市化进入高速发展阶段,城乡二元矛盾激增,快速的城市化带来了生态环境的恶化,传统文化遭受冲击。近年来,随着保护传统意识的提高,民宿文化和生态旅游逐渐成为保护传统文化的新模式,国内学者也对此进行了积极的探索。

从类别分析上,张延等[6]从民宿的发展模式、地域条件等对民宿进行分类。从发展模式上,翁一峰[7]通过苏南乡村的产权特征视角,探究人地空间组织与模式;陈楠等[8]人结合台湾宜兰县的规划探索中小城市的田园理论发展模式。于小琴[9]通过分析田园综合体的概念,研究农业向第二、三产业转型的旅游新模式;闵忠荣等[10]通过总结国内外乡村民宿开发现状和经验,研究民宿开发规划策略;杨柳[11]结合无锡阳山田园综合体项目的实践,总结项目过程中的难点及应对策略,佐证田园综合体在国内发展的优势及其所面临的问题;从经济上,孙以栋等[12]通过研究国内外民宿经济的现状,研究民宿经济与区域文化的共同发展。从管理上,张广海等[13]通过检索国内外文献,比较国内外民宿旅游的现状,加强对国内民宿管理的研究;张希等[14]通过信息收集、内容分析法研究国内民宿的服务质量;张珈玮等[15]以苏州穹窿山上泾村为例研究民宿的庭院空间与周边环境的关系。

现在对民宿的研究大多是从管理学、经济学等方面,对民宿的设计还缺乏调查研究,所以对民宿的设计进行探究,有利于传统建筑模式的传承和发扬。

3 淮安传统民宿设计

传统民宿的设计要结合地域文化特色,运用田园综合体的新模式,综合现代农业、生态旅游、房地产开发等要素发展乡村经济,保护传统村落,继承和发扬传统文化。

3.1淮安传统村落现状

自隋唐起,中国经济逐步南移,淮安地处南北分界处,区域内京杭大运河、里运河、古淮河、盐河四条河流交错而过,洪泽湖、白马湖、高邮湖、宝应湖、里下河湖区等五湖分布其中,优越的地理和发达的水系条件使得淮安长期以来一直是“南必得而后进取有资,北必得而后饷运无阻”的军事重镇[16]。由于运河与淮河落差大,物资从南水运至淮安后需转为陆运继续北上,继而成为南船北马,舍舟登陆之地,因此淮安城货品繁多、仓储发达、各业人员等汇集于此,造就了市井的繁华。经济的发达推动了文化的繁荣,南北文化在此碰撞融合,现在依旧有众多百年老宅散落在淮安各地。

淮安河下古镇是古邗沟入淮处的古末口,是淮安历史文化名城的核心保护区之一。码头镇码头是历史上的运、黄、淮等五河交汇处,曾是古代“南船北马”交通运输方式的分界地和漕运中心。洪泽区龟山村列入第三批中国传统古村落名录。白马湖村王骆殿以“湖中岛,岛中湖”及传统渔业等特色被誉为最美渔村,如图2所示。

图2 淮安水系及古村落分布图

3.2设计原则

从人、自然、文化等角度综合考虑民宿的设计。淮安市有着深厚的历史、人文文化底蕴,新时代下,部分传统建筑已经不能满足现代人新的功能需要,要避免浮浅借鉴,一味效仿其它区域的民宿建设,民宿不应仅仅是经济的产物,更应是结合传统文化、功能需求的建筑。地方民宿设计要结合乡村当地农业形式特点(农、林、牧、渔),因地制宜,运用现代化建筑与传统建筑相结合,注入具有当地特色的传统文化元素,打造生态农业、人文旅游、休闲度假等为一体的田园综合体模式,避免千村一面的建筑形式。

3.3民宿区规划

目前大多村落产业类型单一,仍以第一、第二产业为主,经济欠发达。发展新型城镇化,传承传统文化,发掘传统村落地域特色,发展以民宿为核心的第三产业,从而带动传统村落经济增长,提高区域内居民的生活质量。民宿的规划选址既要符合传统形式,又要适应现代化的生活。

淮安村落大多临水而建,靠水运而繁荣。要充分利用江、河、湖的良好自然景观打造滨水生态景观,完善城镇配套设施,形成景观中心、商业中心、民俗中心,将民宿区与各中心点关联、联动起来,互相促进,共同发展。规划还要尊重当地民俗,融入本土,比如传统民居十分注重相邻建筑在选址方位、朝向及建筑高度上的联系,达到相互协调、合乎情理,平行相邻的房子,必须在一条线上,俗称“一条脊”或“一条龙”[17]。

3.4民宿设计

3.4.1建筑色彩传承

淮安传统民居是南北建筑集成发展的产物,民居多为石墙草顶及青砖小瓦房,相比较北方民居得土墙红瓦,显得更加素雅,清淡和精致,相比较与南方的粉墙黛瓦,建筑颜色偏青,偏灰,没有南方颜色那么跳脱,显得更加古朴,稳重。在民宿的设计中,应尽量就地取材,因地制宜,让新建筑融入当地文化自然之中。

3.4.2建筑功能布局

面对乡村旅游新的功能需求促使民宿不仅仅拥有住宿的功能,还应按需求承担传统文化传承、农事体验、商务洽谈等功能,让游客感受传统,贴近自然。民宿内做到功能分区明确,流线清晰,充分利用空间。

民宿建设多以传统建筑改建修复发展而来。传统院落多以合院的形式,由于地理条件和生活方式的影响,相较于江南民居院落,淮安传统民居以封闭式院落为单位,沿纵轴线布置,纵深大,开间窄,入口一般只做仅够人行通行的门,进了大门门厅,往往有个屏风,不让厅里的景象从外一览无余,透出传统建筑含蓄的风格。宅院多为两进三间、两厢,正房三间,中间为堂屋,左右为卧房,两厢则为厨房、书房。屋后可建造小型花园用于陶冶情操,接待宾客。

3.4.3建筑景观小品设计

建筑景观小品的设计是建筑单体的延伸,是建筑与周边环境的的过渡区域,能够帮助建筑单体更好的融入自然环境之中。建筑小品应结合地域传统特色与现代景观设计,填充建筑空白区。例如根据当地历史文化修复建造石碑、牌坊、雕塑等;以壁画形式记载当地民俗等。

3.4.4建筑装饰

建筑装饰等细节往往与人文和地域材料有关,是地域传统文化的特色所在,从建筑的装饰中能够获知传统建筑的细微精妙之处。在民宿的建造上,要注重传统建筑装饰的使用,以达到强化民宿地域特色的目的。

4 结论

我国是农业文明古国,拥有深厚的农业文明,传统民俗大多源于农业的发展,发展田园综合体不仅是现代社会为平衡城乡发展的一种模式,更重要的是保护传统民俗,传承和弘扬传统文化。民宿的建设是传承传统建筑的手段之一,要做好民宿的建设,一方面需要政府的合理规划,积极引导民宿的发展建设,一方面需要提高社会意识,提高对传统文化的认识,积极学习和发扬传统文化。只有多方面的共同努力,才能让传统文化得到很好的继承并不断发扬光大。

[1] Dallen J. Timothy, Victor B Teye. Tourism and the Lodging Sector[M].New York: Oxford, 2009.

[2] Donald Getz, Tage Petersen. Growth and Profit—oriented Entrepreneurship among Family Business Owners in the Tourism and Hospitality Industry[J]. International Journal of Hospitality Management, 2005(2): 219-242.

[3] Peter F Stringer. Hosts and Guests the Bed—and—Breakfast Phenomenon[J].Annals of Tourism Research, 1981(3): 357-376.

[4] Gary Vallen, Wallace Rande. Bed and Breakfast in Arizona—demographic and Operating Statistics[J]. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 1997(4): 62-68.

[5] 潘谷西.中国建筑史(第六版)[M].北京:中国建筑工业出版社,2009.

[6] 张延,代慧茹.民宿分类研究[J].江苏商论,2016(10):8-11.

[7] 翁一峰.苏南乡村人地空间组织与模式探究——以产权关系为视角[J].城市规划学刊,2014(6):30-37.

[8] 陈楠,陈可石,李欣珏,等.基于田园城市理论的中小城市发展模式探析——以台湾宜兰县规划与实践经验为例[J].城市规划,2015(12):33-39.

[9] 于小琴.规划设计中的“田园综合体”模式[J].中国林业产业, 2016(10):280-280.

[10] 闵忠荣,洪亮.民宿开发:婺源县西冲传统村落的保护发展规划策略[J].规划师,2017(4): 82-88.

[11] 杨柳. 田园综合体理论探索及发展实践[J].中外建筑, 2017(6):128-131.

[12] 孙以栋,胡明慧,许晓娴.民宿经济与区域文化协同发展策略探究[J].浙江工业大学学报:社会科学版,2016(2): 181-185.

[13] 张广海,孟禺.国内外民宿旅游研究进展[J].资源开发与市场,2017(4):503-507.

[14] 张希,杨雅茜.国内民宿业服务质量评价研究[J].湖州师范学院学报,2017(1):59-66.

[15] 张珈玮,秦振兴,黄耀志. 风景区民居庭院空间景观化建设策略研究——以苏州穹窿山上泾村为例[J].苏州科技大学学报:工程技术版,2017(1): 75-80.

[16] 荀德麟.“三淮”城市的由来和发展[J].江苏地方志,2000(5):3-25.

[17] 李新建.苏北传统建筑工艺研究[D].南京:东南大学,2004.

StudyontheDesignofHuai'anB&BunderRuralLifeComplex

MA Ru-chuan1, ZHOU Chao2*

(1. School of Civil Engineering, Nanjing Tech University, Nanjing 211800, China;2. Faculty of Architecture and Civil Engineering, Huaiyin Institute of Technology, Huai'an Jiangsu 223001, China)

B & B (Bed & Breakfast) is the microcosm of a city's traditional style, historical culture and humanistic culture, and is the characterization of city symbol. Therefore, all levels of government in many countries pay high attention to the construction and development of B & B. In the process of new urbanization, planning, design and research of B & B have entered a new stage. In recent years, the development model of the rural complex provides a good opportunity for the protection and development of the traditional villages. In this paper, using the theory of pastoral complex, combined with the research of regional characteristics of Huai'an local B & B, we have provided a reference for protecting and developing of villages in modern ways.

rural life complex; B & B design; traditional villages

F292

A

1009-7961(2017)05-0075-04

2017-08-16

马如川(1993-),男,江苏南京人,在读硕士,主要从事建筑设计理论研究。*为通讯作者。

(责任编辑:蒋 华)