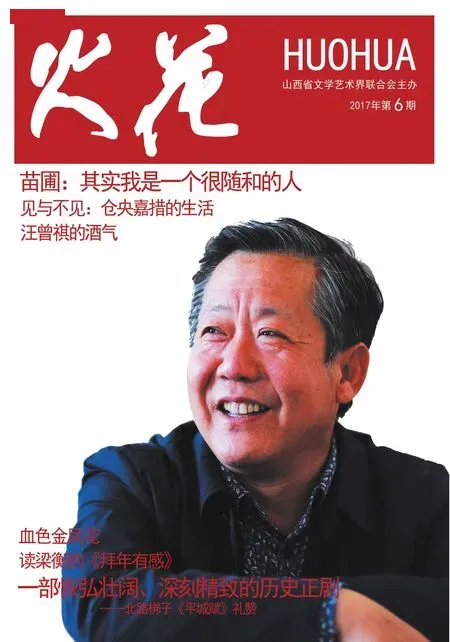

见与不见:仓央嘉措的生活

2017-11-13和悦

和悦

见与不见:仓央嘉措的生活

和悦

很有些被动、迟钝甚至是孤陋寡闻的,好像昨天才看到《见与不见》这首诗,好像昨天才知道仓央嘉措这个人。

而昨天,已经是三百多年前的往事了。

就像距苍穹最近的雪域高原,永远都披着一件神秘的面纱。仓央嘉措似乎在不经意间向世人打开了一扇布达拉宫的盲窗:窗口不大,但却光线充足,空气清新,让千百年来远在人们视野之外、深奥莫测、不可企及的藏传佛教,充满了迷人的魅力、隽永的诗意和人性的光芒。

这扇窗,就是仓央嘉措的诗歌,亦可称作情诗。

“见与不见,不悲不喜;念与不念,不来不去;爱与不爱,不增不减;跟与不跟,不舍不弃;让我住进你的心里,默然相知,寂静欢喜。”全诗不长,只五节,前四节三行,最后一节为五行。通篇简洁明快,平白朴实,朗朗上口,让人过目成忆。因为看不到也不懂藏文,窃以为如果汉译忠实了原文的话,那么,这首诗在句式、语气和韵律等现代新诗的基本要素方面,具备了很高的水准;同样,如果不存在歧义和误解,《见与不见》在内涵、意境方面可以理解为情诗。前提是,这首情诗的作者非同常人,他是一位名曰仓央嘉措的活佛。另一方面,有史料说仓央嘉措有青梅竹马的意中人,但在他遁入佛门之后,这些所谓凡尘间的人之常情,也就成了一种愿望和幻想,成了可望而不可及的终身遗憾。从佛教的教义上说,不仅仅要六根清净、断绝尘缘,而仓央嘉措达赖喇嘛更承担着普度众生、舍身成仁的神圣职责。所谓花非花、雾非雾,他原本就不能或已经就不是他自己。如此说来,仓央嘉措情诗中的对象或主体,一定是经历了一个由特指到泛化的过程;这个过程,虽不似当时的西藏“第巴”向康熙皇帝禀报的、仓央嘉措不是真正的“转世灵童”并请“废立”,但于仓央嘉措自己却是经过了由凡人而活佛、由诗人而预言家的历练和升华。《见与不见》流露的是万般无奈,实则是参透人世冷暖、“入定观修”之外的豁达和空灵。他在另一首诗中写道:恰似东山山上月,轻轻走出最高峰。难道不能理解为“情”与“佛”在殊途同归之后的水乳交融吗?放在当时的社会、政治背景下,特立独行、颠沛流离,甚至不知所终的仓央嘉措能够拥有多大权威、能够行使多少权利、能够在多么宽泛的层面上为众信徒所折服并仰慕。等等这些,都值得质疑。由这一点上反其道而证之,是不是曾经有过的情愫,会成为仓央嘉措的精神寄托呢?佛为人,人即佛,活佛也有他自己的背影罢。

仓央嘉措是六世达赖喇嘛,同时也是一位卓有成就的诗人;仓央嘉措是转世的活佛,同时也是一位行走于市井的歌者;如果在现实的层面上考虑,宗教也是一种生活的话,那么,仓央嘉措“闭目在经殿香雾中,蓦然听见伊人颂经中的箴言”,就应该被认为是天人合而为一的化境了。

《见与不见》是一首优美的情诗,赞颂了人类永恒抑或无疾而终的爱情;《见与不见》是一句谶语;一如莎士比亚的名言:生存还是毁灭,这是个问题(To be,not to be,That is a question),“见与不见”也是一个现实,佛界凡间有一样多的天不遂人愿的事情啊。

著名的新西兰登山家希拉里在问到他为什么要登山时,曾经说过一句不朽的话:因为山在那里。