天气预报里的温度

2017-11-13□任艳

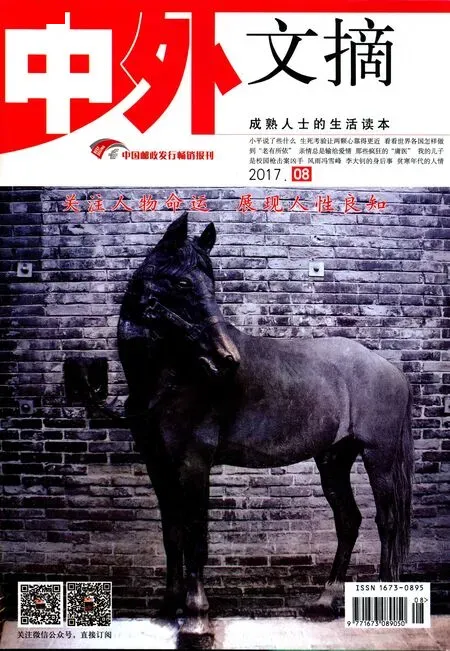

中外文摘 2017年8期

□ 任 艳

天气预报里的温度

□ 任 艳

生活中,我们常有种错觉:明明天气预报讲今天30℃,可行走在艳阳当空的街头,挥汗如雨,明显不止30℃,都有38℃了吧?这到底是怎么一回事?是天气测量不准确,还是我们的感觉出了错?

要找到答案,我们首先需要了解天气预报的温度从何而来。气象学上所讲的“温度”,是指大自然状态下自由流动的空气温度,受人为因素干扰越少越好。世界气象部门为此制定了统一标准,即气象部门的测温温度计要放置在距离地面1.5米处,且放在空旷草坪上的百叶箱中。

根据我国《地面气象观测规范》的要求,百叶箱的百叶条与水平面夹角呈45°,呈“人”字形。这样,能使百叶箱的内部具有良好的通风性。百叶箱的颜色是纯白的,因为白色不易吸热,可将投射到百叶箱上的阳光进行反射,减少阳光对箱内仪器的干扰。百叶箱的位置也十分特殊,气象站观测场周边30米内禁止修建公路、种植1米以上的植物,1000米以内不许修建建筑物。

由此可见,气象部门给出的天气预报的温度,是气象意义上的、更纯粹的温度。

再来说说我们感觉上的温度。炎热的夏季,如果打开风扇,就会凉爽很多,这是因为风速会将身体散发出的热量快速吹离体表,人自然不再觉得那么热。近几年,“桑拿天”成了热词,它的形成就是因为在高温下,空气湿度较高,人体汗液的蒸发很慢,从而使人产生了不舒适的感觉。还有一个主观因素——心情。心情烦闷或雀跃时,人感觉上的温度也会随之起伏。可见,我们感觉到的温度其实是在天气预报温度的基础上,集风速、湿度、心情等多种因素共同影响的体感温度。

看来,天气预报没有忽悠人,我们的感觉也没有出错。

(摘自《知识窗》)