宾川,葡萄熟了(九章)

2017-11-13云南许文舟

云南 许文舟

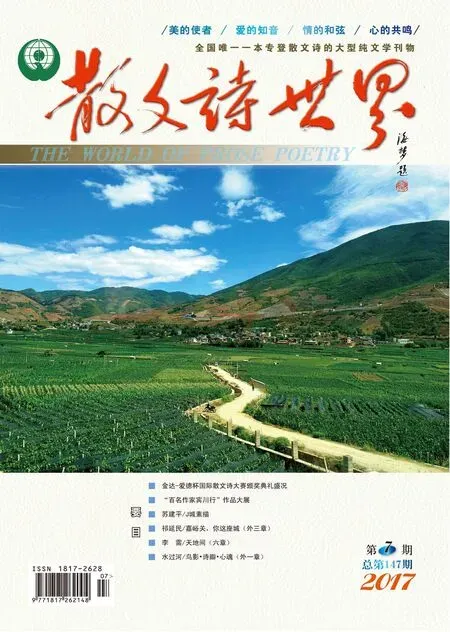

宾川,葡萄熟了(九章)

云南 许文舟

一、在石榴园

我喜欢这个园子,阳光狂泄,日子简单,石榴渐渐丰腴。我喜欢悄悄地想,多少吨光与热,才能让一粒石榴填满蜜意?

不是因为花期,让春风入赘。宾川干旱很多,正好有旺盛的热量,是石榴喜欢的给养。枝头,一个可以借题发挥的高度。唇红齿白的隐喻,会让一些诗人,身不由己。

总要有一些石榴,趁花期离开枝头,留下来的,也会遭遇虫灾病害的反复袭击。成熟的石榴,除了满腹甘甜,还会有一路跟随的谷雨与小芒。

皮,可以泡酒,涩肠止泻,治疗腹痛,但它总是阻止不了,一些石榴的褐斑与介壳。总要有早夭,开就开了,落就落了,似是符合花开花落的规矩。一种成长,像是断裂,有一种离去,又是登场。

我喜欢这群果农,凭一把锄头,便让一粒石榴面染红颜,腆起小腹。

石榴的甜有他们的糖分,石榴的苦厄,让他们酸楚。石榴,以籽粒的形式抱团,仿佛就像这个以石榴为基业的专业合作社,以信任为原始股,迈开了创业的脚步。

石榴可以酿酒,可以做酱,破解寂寞与天荒。熟透了,就是一座村庄的朝思暮想。

二、红军村

他们在这个村子悄悄住下,缝补单薄的军衣,给伤口清创,再把一些构皮,织进行军的鞋子。

我来的时候,夜色已将攻城的战场打扫干净,子弹越过的城池,只有柳暗花明。披着晨光取水的老班长,一桶水漂着海稍鱼深深浅浅的呼吸。山上的小路努力直起身子,急着想把红军马上送到抗日前线。

14岁的红军战士,从祥云到宾川,是他不长的军龄。他与一支老式步枪比过身高,此刻,梦好像非常甜美啊,扳动枪机的手指,被他吮在嘴里。

更多的战士,被夜色淹没在路边的草丛,等着与露水一起醒来。初绽的桃花,自始至终,对红二军团的到来持欢迎的态度。惊愕不已的泥巴佛,好像也没合过眼吧,就像那面红旗,始终保持着应有的警惕。

打快板的女红军战士,向大嫂学习绣花,一朵向日葵有她们青春的体温。使枪的好手,学习打铁,这是战争时期,一些铁打成锄头镰刀,一些铁得交给刺刀与弹头。标语粘贴在墙上,像是承诺,也很定心。一支穷人的武装,还会回来。只是,北上是这支队伍的使命。

还必须打扫好路道、庭院以及一些人暂时的迷茫,给没有人的老屋写下借据,一些银两,塞进被絮。扶正炊烟,再把不多的干粮放在灶头,替换掉老乡碗里的糙糠。

留一盏马灯,在村头的老树下。灯光微弱,却可以让村子里的人想到火种。一些年轻人跟着红军走了,有点像时下的打工潮,老人们一挥手,就把最好的孩子交给了长征。

三、宾川,葡萄熟了

悬挂在盛夏的头顶,饱满的果实,涉水很深。一粒两粒,是谁的胸坠,又仿佛是,迷糊的神吐出了真言。

没有踩踏,拥挤与推搡,用个流行词叫做抱团。有时候担心细瘦的茎,能否担当一万粒雨水提炼的蜜意。我羡慕那些果农,伸手便摘到美人指,我试着学做这个摘的动作,几次又都悄悄缩回手,没经过劳作,伸手就懂了不忍的含义。

宾川,葡萄熟了,每一个村子,都有回甘的香息萦绕。羊脂玉归落寻常人家,那些黑蜜,早早就办理了出国的手续。有时候把一粒维多利亚放到嘴边,就有异域的风,与我打起了照面。

透明的水滴,总是吸纳了一路的虫害与天灾。含铁的籽实,却以绵柔的甘甜报答世人。沿着藤,并不全是为了攀附。六月,一粒粒葡萄,实际是被蜜浸淫的生活,翻过一页,才知道苦与甜,永远是种葡萄人的宿命。

说多少,都不及一粒葡萄,像泥土与阳光一样真实。不说,也没关系,把一粒葡萄含在嘴里,便懂得生活的本真与奥义。

有的贴上商标,装箱出洋。就像,当年,从宾川离家出走的女孩,把自己交给城市的杯盘狼藉。而这个时候,它们还在枝头,饱饮烈日,渐渐让自己欲望四起。

有的则要进入酒池,而杯子,则是一粒葡萄驰骋的江湖。

四、鸡足山间喝茶

用不着闻鸡起舞,鸡足山的每个早晨,都属于喝茶时间。

茶与水,分解、翕合,踱步于大于九十度的水温。端起茶杯,云在逡巡,鹰不归降。

茶遇上水就会醒来,而不是凋敝;品茗,需要静,它不是失语。让鸡足山的涧溪,把一片茶叶攥紧,关于茶的记忆,犹如一条顿失滔滔的河床。

事实上是这杯喝茶的时间,耗掉无端的欲望,而不该是,我虚妄的修为,让我在一片霞光里入定。茶叶缓缓上升,我仓促落下,落下,是认识一座山最好的方位。

天幕下垂,风到杯子,只有茶,先踮起脚尖,有点小茫然,然后随着水温,向学飞天的仙女。

端起杯子,金顶如叶,与一片茶步态相似。看不出是雨水还是涧溪,但我看出,它们与茶有宿命的约定。这一杯是给我姓徐的本家,三百年前,他从江阴来到山上,翻阅府志、经文,占卜晚年归属。

不管是明前,还是谷雨,遇上水,就有已无法回到的从前。端起杯子,山中有犬吠,我想学狼的声音。

五、宾居古镇

二月,人们在这里接神,酿酒,娶亲嫁聚。万物生,活着的,假寐的,都要在这里,重新下地。

夜里常有睡意全无的风,月光拱开窗户,星星早起点灯。流水声音相似,听不出来自哪朵云,熟透的葡萄,有让小媳妇们暗暗嫉恨的丰满。古井,被提水的绳子勒得遍体鳞伤。

很多人,转了一大个圈,又回到这里。宾居古镇,举手可摘熟透的葡萄,躬身可拾含金的麦穗。有事就去夕照寺诉说,烧两炷清香,没事,就在老井旁喝茶。树老得青筯暴突,每一朵花都有春风指明的归宿。土软地酥,适合密桔、坚果与终老;有人总是迟归,村口才有盼望;乡愁的山路,喂多少脚步,都还是瘦。

前脚踏进两汉,后脚还在战国,这并不影响我,怀抱果熟,尝尽乡愁。随葬金银、兵器与棉帛,最后都是泥土忠心。泥土之上,万物生长,长出宾居炊烟与居所。一些随葬的土陶已经见光,风吹尘土,就把宾居吹成三千年前的模样。迁徙到宾居的祖先,发现这块土地的任何一个方位,都可以种出粮食与子孙。

有人随风离乡,成为族谱里最粗的一股。一个村子有种惊人的硬度,并不因为随便一犁的耕作,都可以遇上历史的残砖。

在这里,人有人的想法,神有神的打算。

六、朱苦拉

终其全部,淹没为苦。穿隐身衣,在一个村子,藏下百年。

石磨咬紧牙关,把一粒苦,嗑出历史的浓度。加火煮,挂杯香,滑下或洇濡,都是一粒咖啡的命途。小小的苦,会让我无端地想起苍穹,月亮低眉顺眼,它爱人间的灯火,我想天上的事情。

这个村子不过百年,居然有活过村子寿年的咖啡。结三千恩爱的籽实,把在册的阳光和绿风吞入肺腑。我伸手摇摇最老的一棵咖啡树,看似睡着,一闪便落下轻风。入杯,就有朱苦拉少女戛然而止的身段,改变我舌尖,人间的油盐。

煮沸,就与我有纸张厚薄的相隔,它让我与神父,匆匆一晤。

最早的那一粒咖啡,已经离世。我现在与高龄的咖啡对坐,渴念上升,苦涩淡去。只为了却,蛰伏心脏的烦,脑海中烟波渺渺的不安。

再苦,这棵咖啡树已长过村庄最高的房向。纺麻的老人,等着山路直起身子,河流低下头颅。

这个叫朱苦拉的村子,84户人家的族谱,咖啡属于祖辈。最老的一棵,在挂果的季节,依旧为赶时间,没有丝毫疲倦。

冲一杯咖啡,朱苦拉人,花掉一百年的雨水。

七、在迦叶寺

竹影扫地,明月穿堂,有足够的席位,安排春风。树褪去恋恋不舍的雨水,长出心性善良的叶子。

师傅不说建寺的难,我知道,祖庭的每根柱料,都有师傅的修为。和泥搬石,挖苦筑梁……一切的苦,在此只为更苦。

作为避世,我与一棵古树攀上了亲。与安静为邻,让一首诗无疾而终。但还有比我还烦躁的众生,他们找佛诉说,佛从不把烦挂在脸上。

师傅搬来巨石用来定心。再定不下心,师傅说了,让你去听鸟叫、蝉鸣。好在有茶,采自东西南北的山上,一杯茶染上夜色,仍旧通透而澄碧,即便喝到三更,淡去的只是人的心情。

我没有移山的本事,否则会让已跨过历史的徐霞客再等一等,我带着滇红茶。寺太幽深,到盘石前你就懂了,更深的地方,是你的俗念。一有源头,便会像洪水暴涨。

迦叶在盘石上守衣入定,据说是500年后才得名。这样静的地方,居然也会惹恼大火,把藏经楼与金缕袈裟毁于一旦。这一天,我在此等着与我相距三百多年的徐霞客先生,然后与黄昏一同闭关。我们不谈舍利子,谈宾川的葡萄熟了,石榴刚挂果,玉米正兴奋地抽缨。

月光起立,而我则觉得,在迦叶殿,匍匐是最好的姿态。

八、在红军博物馆

实物的证词,依次出列。证明一支队伍,穿着破旧的军装,走过宾川。

煤油灯,把自己燃成一段往事。可惜了,贺龙同志的大刀,暂时不能交到馆里,北上抗日,大刀得向鬼子们头上砍去。

有与贺老总相似的菜刀,算是镇馆的藏品。中国的革命,从一把菜刀开始。此刻,贺老总依旧咂着烟斗,那是他指挥千军万马的方式。应该收的东西还很多,陷在草地的那只草鞋,长征路上下落不明的宾川青年……

一件单衣,有着饮水思源的线头;两张草席,成为红军伤员的床铺,受伤的队伍,在宾川提高警惕,卸下疼。

顶灯打在一块绸缎上,我担心即使这轻轻抚摸,也是带刺的手掌。上下楼递还是十九级,黑夜拾级而上,是落叶卷起的晨光。一粒火星,正穿过夜的四面埋伏。

可惜没能将南薰桥移到馆内,插满弹片的土地,栽满了葡萄。参谋长倒下的地方,一场扶贫攻坚的战役正在打响。

九、宾川摘葡萄的女孩

她清秀的指尖,触摸着上架的水滴,她懂得轻柔、舒缓和用心。

她知道解析几何,能大概算出未来。她更懂得一粒葡萄的花序与卷须。她写过明天的手,捉过叶蝉,她知道招待幼叶与嫩梢,配对农药,剪去僵穗与病枝。

她伸手接住一串葡萄,突然有莞尔一笑,对视之间,葡萄的甜便灌入她的眼睛与心。略略停顿,还是想让葡萄留在枝头,还是,像我苦思冥想之后的开悟,总是来得有点急促。

她怕这粒熟透的葡萄,突然就分娩出甜汁。她与一粒葡萄有相似的欲望与分心。而此刻,鼎沸的阳光,把她的脸照得比一粒葡萄还红,想来葡萄更应该担心,这位想摘自己的少女,内心的不安。

她给我讲,赶马的人,就是在一条路上来来回回的宿命,她的妈妈会唱赶马调,甜美得像熟透的葡萄;她爷爷赶过马,一条出山的大路,就是一本家谱的源头。

她高三毕业,踮记着对错不一的答题,她还要征求在下关打工的舅舅,什么样的分数才能抵达最好的教室?

就像那年遭遇大旱,她走出村子,有葡萄成熟之前的一番踌躇。