視覺中的宾川(四章)

2017-11-13四川

四川 仕 凉

視覺中的宾川(四章)

四川 仕 凉

朱苦拉咖啡

苦啊,这一杯咖啡。朱苦拉咖啡。

让彝家山寨——朱苦拉村祖祖辈辈喝惯了茶水的村民,如何接受这杯咖啡?是我好奇不解的一个谜。

我仿佛看到,一百多年之前,法国传教士的身影,在夕阳如血的光芒中,在朱苦拉村教堂旁的空地上,将舶自越南的咖啡种子,将他在西方的生活习惯,和离家万里的乡愁,一起种植,一起浇灌。

像哺育自家的孩子那样。神父用心呵护着,咖啡树苗的成长。神父,没有孩子。朱苦拉的第一棵咖啡树,就是他呕心沥血抚育的长子。

咖啡树的生长是苦的,水土不服。在习惯了喝茶的村民的好奇中,疑惑里,咖啡树顽强地存活下来,奇迹地生长起来。

百年沧桑,世事巨变。传教未成,人去楼空。朱苦拉的百年教堂,无非是那个时代中微不足道的一颗砂砾,被裹挟、湮灭在历史的洪流之中。无声无息。

神父已作古。但他把这杯咖啡,永远地端给了朱苦拉村。让朱苦拉村,先苦后甜。让朱苦拉村,一喝就是一百多年。

神父把这杯咖啡,一不小心,打造成了朱苦拉村的一张响当当的名片——朱苦拉咖啡。

神父把这颗咖啡种子,一不小心,打造成了中国咖啡鼻祖,世界咖啡名种。把朱苦拉村打造成了中国咖啡的发祥地。也把自己意外地打造成了中国引种咖啡第一人。

苦尽甘来啊,这一杯咖啡。朱苦拉咖啡。

鸡足山

佛,是鸡足山的神。灵,是鸡足山的魂。

在鸡足山,徐步安行。心洁、情纯,不由自主。是无形之中,被佛感染、被灵熏陶的结果。

市井的浮躁与喧嚣,统统被鸡足山无处不在的灵,挡在山门之外。

鸡足山的灵光、圣迹,足以让慕名而来、虔诚而拜的香客、游人,读懂一部禅佛国界的前世今生。

释迦牟尼的首座弟子饮光迦叶,是鸡足山的压轴戏、压舱石。鸡足山是他的入定道场。他的故事,将关于鸡足山的传奇,画龙点睛,推向极致。

叩访鸡足山,我只想找寻,释迦牟尼传给迦叶尊者的衣钵、袈裟。

入定石上,早已杳无踪迹。华首门前,石门千年紧闭。我所想寻觅的,其实尽在香客、山民的口口相传中,熠熠生辉。

为什么,市井的嘈杂,破坏不了山谷的宁静?为什么,世俗的浮躁,毫发无损山脉的灵气?

鸡足山,佛教禅宗的发源地。除了灵气,似乎还有一股仙气。在寺中、庙里,在一草、一木。在晨钟、暮鼓,在寺前的店、庙后的村。无处不在,摄人心魄。

鸡足山,一个去了还想再来的清静之地,圣洁之地。再来的时候,虔诚总比以前更甚。因为善良的人,一心向善,总是能禅悟般感受到名山佛都的灵气,仙气。

鸡足山,我向往的名山佛地。我精神和灵魂的净化器。

萂 村

石板路,斑驳。引马石,依在。

在岁月的纵深处,古驿道,早已荒芜、消失。

铎鞘,即便它的锋芒有如闪电,也守护不了一个部落的兴亡。

越析诏,大义宁国,只是历史长河中的一朵朵璀璨的浪花,稍纵即逝。

而萂村古邑,并没有在世道的变故中,被裹挟着消失、湮没。

是什么样的神奇力量,让萂村坚守住了自己恬淡的操守?抵御住了外界同化的侵蚀?

行走在萂村,我试图一探究竟。

一座座民居四合院,青瓦白墙,聚拢和装盛着孝道与幸福。一代代白族原住民,勤劳知足,沿袭和传承着本分与快乐。

张家,赵家,杨家,还有别姓他家,以姓居住。以街而分,以巷相通。既分区而居,又相安无事。

在这块世外桃源一般的土地上,民风淳朴,辈辈沿袭。习俗纯净,代代相传。除了地沃水沛、村民勤劳,是萂村得以丰衣足食的原因之外。大本曲弹唱、白族对歌、洞经音乐演奏等这些本土音乐元素,是萂村将平凡真实的日子,过出生机,过得有滋有味的源泉。

在萂村流连,有如聆听一位村墅先生的教诲。他让我明白,什么才是质朴的幸福。让我感悟,什么算是简洁的快乐。

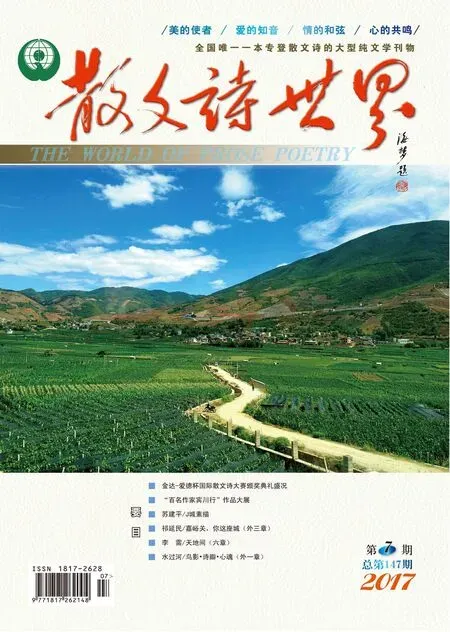

葡萄园

中国水果之乡,中国葡萄之乡,中国柑桔之乡。是宾川三张含金量极高的名片。而葡萄之乡,更是其中拔得头筹的标志性名片。

在宾川,不论是一马平川的坝子,还是高低起伏的丘陵,葡萄树,葡萄园,无处不在。就像蓝天、白云,无处不在。

绿色,是宾川的主色调,幸运色。

四季常青的葡萄树,是宾川大地常穿于身的职业装、幸运装。

风花雪月,过眼福。油盐柴米,过日子。宾川的父老乡亲,靠着水果,靠着葡萄,过日子。过殷实的日子。

十八万亩的葡萄园啊,是十八万座绿色的粮仓,流淌着蜜汁的液体粮仓。

宾川的父老乡亲,把一滴滴辛劳的汗水,羽化成一颗颗的葡萄。把一滴滴感恩的泪水,浓缩成一团团的甜蜜。把一个个致富的梦想,演变成一枚枚的金币。

如果没有葡萄,宾川将会是什么样子?就像,如果没有美好的爱情,婚姻生活将会变成什么模样?没有殷实的收入,家庭生活将会过成什么样子?

葡萄,这漫山遍野的葡萄,是宾川致富的贵人。宾川,这一望无际的宾川,是葡萄生长的福地。