戏曲传统人物造型程式之渊源探究及思考

2017-11-11谢雨

谢雨

[摘要]面对戏曲古装人物造型的程式与创新话题,不论是观众、学者还是设计者本身,都感受过不同程度的模糊、困顿,本文从专业设计者的角度截取剧目创作前期的研究、分析方法,以戏曲《桃李梅》“嫁衣”为引子,对戏曲古装造型的传统程式与历史生活的渊源进行深入解读,为打通、梳理戏曲传统与创新在人物造型上的阻碍抛砖引玉。

[关键词]嫁衣 戏曲 程式 生活 历史

引论

戏曲古装人物造型大体分为两种,一种是传统戏的程式穿戴,一种是新编历史剧(或古装剧)的个性设计。《桃李梅》属于新编古装戏之传统程式穿戴。全剧讲的是发生在明代一个普通的七品官家庭的故事,讲他们如何家庭合力,以卑微弱女智斗权贵、抗拒强娶,最终赢得胜利,大团圆结局。其中,知县二女儿玉李的“嫁衣”前后有三处不同方式的“出场”。一是第三场“闺戏”,玉李想到佳期将至,喜不自禁,独自在闺房偷试“红盖头”与“红帔”;二是第四场“闹园”,封氏与玉梅母女巧设三个条件与强娶玉李的三镇总兵方亨行智斗周旋,签下协议,“一用那皇娘的凤冠头上戴,二用那凤衣和凤裙,三用那半副鸾驾来迎娶。”;三是第九场“喜堂”,玉李、玉梅俩姐妹终得圆满,“凤冠霞帔”,大婚行礼。在“嫁衣”穿戴上,各剧种出现不同处理,观众与学者纷纷就人物造型提出疑议。

分歧在哪里?

“红盖头”与“红帔”属于大众型传统婚嫁礼服,上下通服,没有异议;“凤冠”“凤衣”“凤裙”“半副鸾驾”属于贵族型皇室婚嫁礼服,也仅现于台词,不构成问题;疑点似乎落在了“红蟒”与“凤冠”“霞帔”——服制中属于后妃、命妇礼服的配置,剧中着于新科进士的新娘,这种穿戴是不是有问题?“帔”“蟒”“凤冠”“霞帔”“盖头”,话题集中在了这五个出场的婚嫁礼服概念,所涉无不与穿戴搭配、造型思想密切相关。众所周知,戏曲服饰源自明清,更多以明代为主体,那么戏曲服饰与历史服饰这两者之间有何联系与区别呢?我们又应该如何去看待呢?

本文就此,以京剧、昆曲衣箱为参照,从衣到饰,从饰到物,对戏曲传统人物造型与历史生活造型的渊源及关系进行探究,谨以抛砖引玉。

一、女“红帔”与女“红蟒”

戏曲程式中,“帔”与“蟒”均可用于礼服,男女通穿。女“红帔”与女“红蟒”亦可用于婚礼服。“帔”形制宽松,面料舒适,燕居多服,对服用角色没有限制,使用范围相对来说比“蟒”更广;“蟒”以重缎、重绣、满纹为特色,讲究的是华美、隆重、正式、气派,品级要求严格,多是皇家、贵族身份的角色。

1.女“红帔”——大婚常用礼服之体服

(1)程式:“帔”,戏曲中多为官吏居家常服,分男帔与女帔。其样式基本相同,对襟,长领,大袖,袖端缀水袖,宽腰,左右开衩,唯女款较男款短,男款长至足,女款仅过膝,款式宽松大方。夫妻同场时,多穿花纹、颜色相同的帔,日“对帔”。“对帔”有“红对帔”,是为状元登科、官吏婚典及喜庆团圆场合礼服。“女帔”,分团花帔(青衣、老旦)、角花帔(花旦、闺门)以及观音帔。面料:绉缎。花纹:龙、草龙、仙鹤、蝙蝠、团寿、团花、图案花、花卉藤头、回纹团。其中,“红绉缎五彩线绣勾金牡丹回纹团花女帔”,是为年轻贵妇或嫁娘礼服,如《奇双会》的李桂枝、《凤还巢·洞房》的程雪娥。

(2)演变:“帔”一词在辞典中有多种意思,大致归类,有“肩饰”和“衣服”;“肩饰”的解释来自历史生活,在后面的“霞帔”一节中有详细解读;“衣服”的解释,即针对戏曲中基于明代“褙子”装饰美化而成的“帔子”。

明代服制,在中国古代礼制中有着举足轻重的地位,它上采周汉,下取唐宋,历经几十年的时间重建并逐渐定型。通过这场轰轰烈烈的接脉运动,明代服饰找回了与宋代服饰的连续,也找回了本民族的政治自信,因此,明代“褙子”与宋代“褙子”一脉而相承。

“褙子”,又作背子,两宋时期妇女的代表性服饰——常服,始于隋唐,盛于两宋。其形制:对襟、直领,前期短小,后渐加长,短可膝上、过膝,长可至踝,或与裙齐;穿戴时衣襟多敞开,两边不用钮扣或绳带系连,任其露出里衣;袖有宽窄二式,平常多用“窄袖”,起居方便,遇礼则服“大袖”。宋·程大昌《演繁露·背子·中禅》对“褙子”“直垂至足”的长度,如“古之中禅”的形制有清晰的描述,尤其是“離异其裾”“不以束衣而遂舒垂之”的“尚古”之风,界定了其与众不同的重要特征——对襟开敞,两腋开衩。

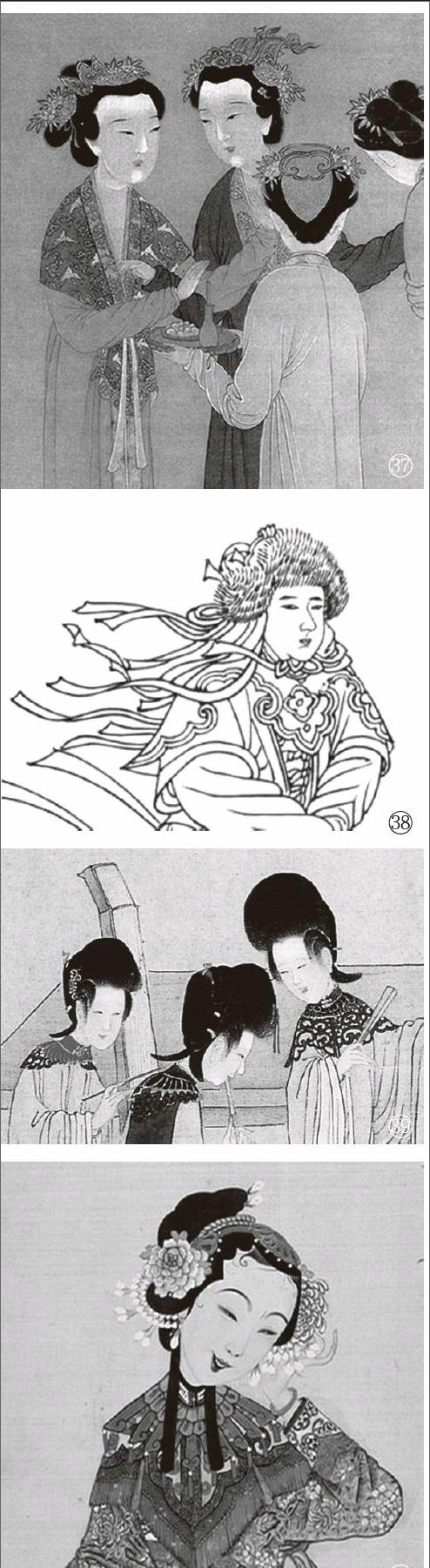

查证传世图像,发现“窄袖褙子”在日常生活的记录里随处可见。短款可参见:宋·钱选《招凉仕女图》、苏汉臣《蕉阴击球图》、陈清波《瑶台步月图》以及《杂剧人物图·打花鼓》,长款有:南宋《歌乐图卷》、陕西甘泉墓室宋代壁画、山西太原晋祠圣母殿宋代彩塑侍女像,等等。无论春游戏耍,还是烹茶煮饭;无论夫人小姐,还是侍女厨娘,皆可服之,只是劳动人民以劳作为主要生活,方便第一重要,一般不会穿长款。“窄袖褙子”具有“窄、瘦、长”“利身”的优点,既可罩于“襦袄”外,又可当“中单”内衬,可谓“上得厅堂,下得厨房”,因而赢得了上至后妃,下至百姓,甚至妓妾、奴婢,优伶、乐人的普遍喜爱,成为宋代妇女的燕居最爱,普及程度极高。

宽袖“褙子”则与窄袖“褙子”有着天壤之别。它原贵为宫廷后妃常服、礼服,至宋传入民间,成为民间贵族妇女的礼服。因袖大大于衫,“短衫而宽大,其长至膝,袖长一尺二寸。”(南宋·朱熹《朱子家礼》)亦称“大袖”“大衫”,常与“霞帔”合称“大衫霞帔”,是一种高规格的礼仪象征。从《宋代昭宪皇太后杜氏画像》与唐·周昉《簪花仕女图》的面料质感进行对比,即可感觉到唐式的开放与宋式的中正。

“大袖”在历代贵族中均承担“嫁衣”的角色,宋代亦然。宋·吴自牧《梦梁录·嫁娶》载,“且论聘礼,……更言士宦,亦送销金大袖,黄罗销金裙段,红长裙或红素罗大袖段亦得。”《宋史·舆服志》载,“淳熙中,朱熹又定祭祀、冠婚之服,特颁行之。凡士大夫家祭祀、冠婚,则具盛服。……妇人则假髻、大衣、长裙。女子在室者冠子、背子。众妾则假紒、背子。”又日:“众妾则以褙子代大袖。”尤见婚礼中“大袖”穿戴的讲究,嫡妻方可上服,试想,贵族行礼亦严格等级,平头士庶怎敢造次?endprint

“明代褙子”,因袭不改,式样依旧分“大袖”与“褙子”宽窄袖两式。贵族妇女礼服“大袖”可参见孔府旧藏的“桃红纱地彩绣花鸟纹褙子”、《明代曹国长公主像》“真红大袖衫”。普通妇女便服“褙子”,早期袖窄,唯衣襟饰花边,且直通到底,如明·仇英《四季仕女图》、唐寅《王蜀宫妓图》。明末清初改制,袖口放宽、衣襟改短,袖口及领子皆饰花边,领边自领下一尺左右,称“宽袖褙子”,这种变化在清·冷枚《连生贵子图》、《雍亲王题书堂深居图屏》里都有体现。

士庶妇女礼服制约颇多。最初只许用紫粗布,不许用大红,不许用锦绮、绫罗,首饰不许用金,只许用银,凡此种种,日“士庶服饰,亦有定制。”可是,我们知道“红色”明明是中国式婚礼的标志,没有上下之分,如果士庶层被禁服,又如何传到今天的呢?究竟是怎么一回事呢?

这就得从古中国的“摄盛”习俗说起。《仪礼·士昏礼》“乘墨车”汉·郑玄注:“士而乘墨车,摄盛也。”唐-贾公彦疏:“《周礼·巾车》云:‘……大夫乘墨车,士乘栈车,庶人乘役车。士乘大夫墨车为摄盛。”原来,虽然平时制度严明,但大礼例外,古代婚礼可依据舆服常制往上超越一等,以示贵盛。《明会典》记载,“初,庶人婚嫁,许服九品冠服。”那“九品冠服”是何真容?《明史·舆服制》又载,“……六品,霞帔、褙子俱云霞练鹊文,镢花银坠子。七品至九品,冠用抹金银事件,珠翟二,抹金银翟二,……七品,霞帔、坠子、褙子与六品同。八品、九品,霞帔用绣缠枝花,坠子与七品同,褙子绣摘枝团花。”顺藤摸瓜,按往上越一等原则,可以推算出民间新娘的“九品冠服”大致模样:“霞帔用绣缠枝花,褙子绣摘枝团花,级花银坠子。”依此俗,布衣草民之女仍可华衣出嫁,谓为“借穿”,不为“僭越”。但衣款的范围定在“褙子”,没有“大袖”。

从形制两相比较,戏曲女“红帔”与明清改制后的“宽袖褙子”如一母所生,极其相似,只是去掉了袖口花边,增加了一副水袖。

在梳理中,还发现了褙子“窄袖”与“水袖功”的联系。戏曲程式中大量的以造型为依托的技巧表演,有“髯口功”“甩发功”“翎子功”“帽翅功”,“水袖功”是其中之一。“水袖”分“长水袖”与“短水袖”两种,前者舞蹈要求水袖窄长,后者要求阔短。将“长水袖”与“窄袖”一相比较,便能清晰地看到生活的渊源,“窄袖褙子”有一个特点是不光袖子小,而且出手长,在传世的绘画中就常能看到长袖裹手的女性,如明·唐寅的《簪花宫女图》。关于“水袖”的来历,一说出自“水衣”,一说化自于此,笔者认为皆有道理。就水袖的颜色问题,曾多次在新编剧目中看到与衣一體的彩色水袖,故一直关注并思考,着色无疑可以丰富舞台视觉形象,但因此而丢掉代表着戏曲服饰的重要符号特征是否值得?现在看来,原以为的创新还真没那么简单。因为,如果从衣身向水袖作本色延伸,便恰好返回了生活原点——“窄袖”原态,而程式中的无色(白色)水袖才是真正的“高于生活”,跳出了“生活真实”,奔向了“艺术真实”,更何况戏曲水袖的形式感若追求其源头,从山东东平县出土的壁画《踏鼓舞图》中展示的西汉舞女服可见一斑,其出手加长部分正是区别于衣袖颜色、大小的白袖。所以,创新设计应当如履薄冰,三思而行。当然,设计总归是要根据文本以及演出的整体样式作出选择,并不以此为唯一原则,但是,创新断不能做“无源之水”“无木之本”,对历史形态的创作始终都要保持深入研究的状态,否则很容易因为不断突袭的灵感掉入虚空繁华的陷阱。

2.女“红蟒”——贵族礼服或官家嫁娘礼服之体服

戏曲“蟒”,源于明、清“蟒衣”,形制大体如龙衮服,与玉带配套穿戴。“蟒”之为“蟒”,先有《尔雅》释:“蟒,王蛇。”后云:“蟒衣为象龙之服,与至尊所御袍相肖,但减一爪耳。”因此,五爪为龙,四爪为蟒,帝王之“蟒”亦称“龙袍”,王侯将相之“蟒”称“蟒袍”。“男蟒”常为朝服、礼服,“女蟒”为后妃、命妇之服。京剧衣箱有帝王、后妃专属之五爪明黄蟒及“上下五色”之男蟒十件、女蟒五件。女“蟒”所绣纹样多是凤凰、牡丹,以鸟中之王、花中之魁象征至尊至贵的女性。

(1)程式:“女蟒”含“旦角蟒”“花衫蟒”两款。

“旦角蟒”,为后妃、公主、郡主、贵妃、女将等所服。穿戴:颈围大云肩,腰挂玉带,内系裙子。式样:齐肩圆领,大襟扎带,方裉长袖,阔袖袖端缀水袖,长及膝,腋下无摆。面料:大缎、软缎。花纹:凤穿牡丹、丹凤朝阳,间饰以八宝、八吉祥、牡丹花、云头点缀。“红缎旦角蟒”或可作官家婚嫁礼服,如《棒打薄情郎·洞房》中的金玉奴。

“花衫蟒”,亦称“镶边女蟒”,是梅兰芳先生早年扮《贵妃醉酒》时为杨贵妃创制的,“梅派”服饰的代表。式样同“旦角蟒”,唯镶宽边,摆呈波浪形。附件:四合如意缀网眼穗立领大云肩。

还有一类女蟒在“清装”类。形制与“明蟒”完全不同,瘦长,收腰,去水袖而缀“马蹄袖”,是一款典型的以清宫蟒纹吉服袍为基础,结合明式“蟒”,简化而成的戏装,旗服风格十分鲜明。男款有“箭蟒”,女款有“旗蟒”,皆为清官戏以及古代少数民族戏的专用服饰。传统戏曲之“蟒”多指明式“蟒”,属汉族传统服制系统,是以男性为中心的、权势为中心的绝对象征,达官显贵的公服、朝服,因而是戏曲大衣箱的重要构成之一;舞台形象中“女蟒”的奢华是一种依附于男性的衍生品,更多地是体现母以子贵,妻以夫荣。

(2)演变:明“蟒衣”始为宦官燕服,后入制度,曰“赐服”;单列于朝服、祭服、公服、常服之外,含“蟒服、飞鱼服、斗牛服、麒麟服”。因蟒仅次于龙,故象征荣宠的“蟒衣”地位极高。

明初,遵循“辨贵贱,明等威”的原则,制定了一套严密、周备,细致、繁琐的服饰制度,“赐服”十分慎重。因前期服制严厉,僭服“蟒衣”与僭服龙凤袍同罪,均以谋逆论处,使敢逾制僭礼者少。据《明史》《明实录》载,皇帝赐“蟒”对象为宦官、有功之臣、属国首领及地方土司。明中后期,“蟒衣”从宫廷流入民间,整体服饰风尚由俭入奢,有两方面的原因,一是商业空前繁荣,农业、手工业迅速发展,带动商品经济的市场活跃;二是法制松懈,皇帝频赐滥赏,太监牢牢掌控了“蟒衣”资源;因此,在富而不贵的商贾亟待洗清身份的需求下,一场权钱的交易导致了明后期“蟒衣”在全社会的泛滥,导致品质鱼龙混杂。自此明初建立的服制全面崩溃。endprint

从传世图像,一代名臣《王鏊像》、朱元璋的姐夫《李贞像》、崇祯时代《鎮朔将军唐通像》中,皆可感受王臣服蟒散发出来的绝对优越感与位高权重的气派。三件“蟒衣”中,前两件的装饰是满地绣纹,第三件是“通袖裥一云肩一膝裥”纹式,它曾随武扮“曳撒”活跃在明代戏曲中,直至清代“靠”式武扮普及,才逐渐消失,成为一个远去王朝永远的印迹。这种不同于团花纹样、缠枝纹样、连续纹样、单独纹样的独特纹式,在明代“曳撒”“贴里”及“男女蟒”中比比皆是。见孔府旧藏“女蟒”,衍圣公夫人得赐几件有代表性的“蟒袍”——“茶色绸平金团蟒袍”“香色罗彩绣蟒袍”及“大红地织金妆花纱云肩裥袖蟒袍”,其中,“大红地织金妆花纱云肩裥袖蟒袍”的装饰就是“通袖襕-云肩-膝襕”,这种纹式或织或绣,整体大气,特点鲜明,可惜在戏曲服饰中没有得到完整传承,传承下来了的是各种“蟒纹”“凤纹”,有行蟒、升蟒、过肩蟒、团蟒,有“凤穿牡丹”“丹凤朝阳”。“蟒纹”保留在戏曲“男蟒”“男皇帔”中,“凤纹”保留在“旦角蟒”“花衫蟒”“女皇帔”中,有趣的是,扮皇太后用的老旦“蟒”“帔”却一个绣的是“团蟒”,一个绣的是“团凤”。所幸出处清楚,“龙凤”出自上古传说,“凤纹”唐宋女服流行,“团凤纹”明代“窄袖褙子”可见,“团蟒”明代“大袖”可见。不解的是,程式强调的“规范性”此处何存?是要表现太后皇帝的母子血脉关系?还是要表现至尊婆媳的差别?“奇怪的很,奇怪的很呀!”我以为,艺术创作但求自圆其说,凡是不能够自圆其说的都要引起我们的重视,要找到症结,疏通障碍。

不管怎样,“蟒袍”及“蟒纹”“凤纹”程式的确立,使角色的阶级层次更明确,更具有轩昂的气宇,同时,从另一个侧面也反映了花部进入清宫后,权贵阶级意识在戏曲中的精神渗透。一个程式的形成一定离不开演出者、观看者以及创作者的互相渗透、消解,并最终取得平衡,可以看出的是,梨园先辈在不断的舞台实践中对程式服饰做出的各种各样的修改,以及与时俱进、适者生存的人文解释。

“男女蟒”区别——“侧耳”。“明蟒”属于隋唐“袍服”后裔,故亦称“蟒袍”,盘领,右衽,袖宽三尺,与展角禊头、玉带搭配,形同明代官吏常服;但它有一个与其他朝代男服不同的重要特点,就是“侧耳”,即袍服左右开裾,内侧夹缝宽度约为16厘米的长方形侧插摆。通过易色换料、金银重绣,这个特点被艺术地加工改造并成为戏曲蟒服的重要结构特征,其细节的装饰性效果从明代《徐显卿宦迹图》中百官朝服的“撞色侧耳”可以找出联系。衣身则吸纳“清蟒”之“高水脚”“龙纹”等图案,为戏曲的“男蟒”成功创造了传承后世的重要服饰程式,“女蟒”随之定型。“侧耳”是“男女蟒”的重要区别,“男蟒”有,“女蟒”无,因此相对更柔软,服贴。

从传世的旧藏中还可以看到,“赐服”之“明女蟒”多为“广袖”,而戏曲,除清装之外,无论男女,无论帔、蟒、褶、官衣、氅,皆为“直袖”,无明显大小袖之分。细细思来。“大袖”优越贵族,“窄袖”朴素平民,确是设计概念里的一种写实思维,它符合“辨贵贱,明等威”的原则;但是如果要折衷,则宽松的“直袖”最合适,下服不会越礼,上服不会怠慢。这种程式,无疑在封建时代为人与人之间极度的不平等取得了一种心理上平衡,它是无数前辈艺人通过戏曲艺术处理、切合的结果,反映的一种最朴素、最真挚的民众心态。如此看来,“袖子”这样的细节中还暗藏着程式的智慧。

戏曲的“花衫蟒”是贵妃一个的符号。在旦角的“蟒”中,“旦角蟒”与“花衫蟒”是两种不同的风格走向,前者偏重大众性、闲适感,后者因与梅兰芳先生的《贵妃醉酒》紧紧捆绑,先入为主,则符号性更强,辨识力更高,“花衫蟒”与“凤冠霞帔”的标配也就基本成为了贵妃级别女性的一个标签。戏曲中的“女蟒”不似“男蟒”有着典型的明代特征,在与明清贵妇着装风格的比较中,可以看出,旦角“蟒”总体上偏向清代,左右开裾,无侧耳,色地大红,纹样以凤穿牡丹、丹凤朝阳、仙鹤、如意云为主,基本形同生活装;尤其是“花衫蟒”,领、袖、襟、裾精雕细刻,通身密绣,宽边装饰,多镶多滚,足见晚清余韵。尽管戏曲的女服远不如生活装那么丰富,但它的归类、规范,使它创造了不同于个性设计的简约的舞台样式,即明确的符号性特征。

从戏曲的发展我们看到了程式变化的足迹,历史告诉我们,任何时候戏曲服饰的创新都不能违背程式表演的原则,否则一样走不通。曾经看到一个设计将袍子前摆的一角裁掉,从设计角度上看,我思忖它想做的是“破”百年不变的轮廓形,按理说这是一种非常大胆的尝试,可惜它忽略了“踢褶功”这一程式表演的需要,衣襟的不完整使腿部动作失去依托,最终当然只能以补上三角,恢复传统原态收场。而《桃李梅》中玉梅展示的“辫子功”“扇子功”“穿衣功”等一系列精彩的表演,则是因地制宜的结果,其“穿衣功”正好运用玉李的“嫁衣”——“红帔”翻来覆去地做文章,渲染婚前的幸福气氛,为不幸的来临作铺垫,这就是服饰与表演积极碰撞产生的火花,是非常符合戏曲综合性特征的典型案例。所以,戏曲服饰的变革创新是十分不易的,大凡绝妙的戏剧一定是将舞台的各种因素紧紧地拧在一起,就像和声,而非刻意彰显各自过度的“独立审美”,否则只会适得其反。戏曲是以表演为中心的舞台综合艺术,也许大家都认同“不破不立”,然我以为,程式一路经历时间的洗礼,是沉淀的结果,固然它无法表现今天,但它足以概括那个逝去时代的一切,因此,盲目“破”或许倒不如尝试让它“依样传承”“修旧如旧”,而“立”径则尽可另辟。

二、“凤冠”与“霞帔”

“凤冠”在戏曲中属于盔箱,在生活中属于礼服中的首服;而“霞帔”在戏曲中属于衣箱,在生活中属于礼服中的肩饰。戏曲中,“凤冠”“霞帔”常与“蟒”搭配,组成后妃、命妇的穿戴,是一种高贵身份的象征,其他人均不能乱用。比如:《贵妃醉酒》的杨贵妃、《龙凤呈祥》的孙尚香。

1.“凤冠”

(1)程式:“白珠蝴蝶凤冠:凤冠前呈半圆形,装三只点翠大风,凤嘴衔珠滴;满缀点翠蝴蝶、白珠抖须;凤尾耳子挂粉红或五彩色流苏、吊牌,冠后有挡牌。”endprint

(2)演变:“凤冠”,女式首服,以竹丝或金属丝网做胎,上缀点翠凤凰,并挂有珠宝流苏。凤凰饰首风气早在秦汉就已形成,汉后沿袭不衰。“凤冠”一词从晋·王嘉《拾遗记》明确提出,甘肃安西榆林窟壁画的五代《回鹘公主曹夫人像》即戴凤形冠饰;但正式确定为礼服在宋代。

历代女式礼冠中,“宋明凤冠”最为出众,主体左右各二或三扇的“博鬓”是其主要特色,宛若凤凰展翅,富丽已极;从设计角度来看,造型很像发自男式“翘脚幞头”的拓展。值得肯定的是,它既在“形”上保持了与同时期男款冠帽风格上的一致,又运用“饰”的丰富手段将造型气质往女性美上作了很好的拨转、平衡,成功地创造了具有时代气质的皇家气派,这从北京定陵出土的明代“龙凤珠翠冠”与现藏于台北故宫博物院的《宋徽宗皇后像》的凤冠均可感受到。与之遥相呼应的,还有宋人《四美图》中一款带翅的小花冠,与其“博鬓”极像,只是左右各一扇,规格自不能相比,但造型却很有“凤冠”燕居版的感觉。

事实上,这种华丽的“凤冠”与唐宋“花冠”属于同一家族,都是装饰性女冠,只是“花冠”是燕居,而“凤冠”是礼用。唐代有大量表现“芙蓉冠”“莲花冠”“牡丹冠”的绘画,如唐·周唠的《内人双陆图》《调琴啜茗图》《簪花仕女图》,虽也美丽动人,但比起宋代的“重楼子”“一年景”,却是“小巫见大巫”。宋“花冠”在史上女冠中的成就,在于它打破了团冠的原“形”,采用更富有天然形态的,更接近女性的“鲜花”材料,建造了完全不同于传统冠帽概念的移动“空中花园”。放大到世界造型史扫描,这种头顶盆景可以从十八世纪欧洲宫廷“疯狗”那样的高髻中找到知音,掩饰不住的巴洛克气质如出一辙。

“凤冠”亦有级差。明承宋制,规定“霞帔”与“凤冠”并用,《大明会典》载,“常服(大衫霞帔)……凤冠:双凤翊龙冠,以皂毂为之。附以翠博山。上饰金龙一,翊以二珠翠凤,皆口衔珠滴。前后珠牡丹花、蕊头、翠叶、珠翠穰花鬓、珠翠云等。三博鬓(左右共六扇)。有金龙二各衔珠结挑排。大衫霞帔:衫——黄色,……霞帔——并列兩条,尖端缝合,……”“凤冠”作为礼冠,规定在皇后受册、谒庙、朝会时戴用。缀凤之“凤冠”与绣凤之“霞帔”唯皇后、妃嫔可用,其他人等未经允许,均不得私戴。而“内外命妇的礼冠,只能饰花钿、珠翠及金翟,不得饰凤凰。”此礼冠亦称“彩冠”。因此,货真价实的“凤冠霞帔”其实是直指的皇家女人高配。当“凤冠”走向民间时,真正流传的实际上就是“彩冠”,称“凤冠”唯讨吉而已。

中国人自古就有吉祥意识,祈祷的内容一定与生命、生存,与生死轮回有关。在“凤冠霞帔”的民间礼遇中,服制规定,士庶妇女着之一生之中仅允两次机会,“一次是出嫁之日,另一次则在入殓之时”。难怪中国人将婚事与丧事合称为“红白喜事”,犹见它对一个普通女性的重要。因此,“凤冠霞帔”的作用绝不仅仅是扮装,还应该有一种追求人格平等的暗示作用。

民间传说中“凤冠霞帔”作为女性地位的象征即在明代定型。

“凤冠”的雍容华贵一方面受着时代审美趣味的影响,一方面也走不出政治的制约。变幻在统治者手杖中的服制从来都不会单纯地为了制造美而存在,之所以花费巨大的精力来做这件事,是因为控制的需要,收拢人心的需要,建立稳固的王朝的需要。在黎民百姓与统治阶级之间,原本有一道不可逾越的鸿沟,那就是——“舆服制”,然而,智慧的先人留下了一个锦囊,设计了一个可以化解这个矛盾的虚拟办法,俗称‘假借,亦即前文所提的“借穿”。

关于“借穿”礼服的习俗,民间有“浙江女子尽封王”的传说。说的是南宋康王赵构不敌金兵,弃城南渡,逃至宁海西店前金村破庙前,遇一正在绣手绢的村姑,机敏过人,罩之以谷箩,并佯坐绣花,瞒过金兵,令康王绝处逢生,拣回一条性命,相约以门挂红手绢为记号,许东山再起则赐其“娘娘”待遇,享受出嫁时“坐花轿、戴凤冠、着霞帔”的殊荣,不久,康王归殿,派人寻之,发现家家户户门上皆挂红手绢,无奈折返,康王只好赐全村均享受此待遇,于是,遍地出“王妃”,皆大欢喜。据说此俗遍及浙江各地,已流传了八百多年,直到解放后才逐渐废止。可见,民间将“凤冠霞帔”借作大婚礼服由来已久。

2.“霞帔”——礼服肩饰

京剧程式中,“云肩”是常与女服搭配的肩饰,衣箱中有大小各色“云肩”,但没有“霞帔”,据观察,习惯中称的“霞帔”应是针对礼服或贵族华服之“云肩”,而“云肩”则涵盖了所有款式、档次的“云肩”,因此,“霞帔”与“云肩”应为从属关系;但见生活的演变却不然,二者存在着相去甚远、各不相同的来历。

(1)程式

昆曲程式:“霞帔:原为明代封赐命妇的服饰,即所谓‘凤冠霞帔,至清代改为清式霞帔,前胸后背缀有补子。晚清全福班时期尚用之。今昆曲衣箱已不备,如《烂柯山·痴梦》中所用的霞帔皆以女红蟒代之。”

京剧程式:在“女蟒·旦角蟒”穿戴中记载,“穿时,颈围大云肩,……”“大云肩绣凤穿牡丹”,其“大云肩”即“霞帔”,“大云肩”与“红蟒”“玉带”配套穿戴。

(2)演变:霞帔,从短到长,从宽到窄,从小到大,从薄到厚,从软到硬,从透明到不透明,无所不有。五代·马缟《中华古今注·女人披帛》,“女人帔帛条古无其制。”东汉·刘熙《释名·释衣服》曰:“霞帔,披也。披之肩背,不及下也。”宋·高承《事物纪原》载,“秦有帔帛,以彩帛为之,……”宋·陈元靓《事林广记后集·服用原始·霞帔》载,“三代无帔。秦时有披帛,以缣帛为之,汉即以罗。晋永嘉中制绛晕帔子。开元中令王妃以下通服之。是披帛始于秦,帔始于晋矣。”“霞帔”的起源可上溯到秦汉中原地区,最早用于妇女护肩、装饰,曰“领巾”,常见于嫔妃、歌姬舞女的装束,图像可参见山西大同石家寨村出土的北魏·司马金龙墓木板屏风漆画《列女古贤图》以及东晋·顾恺之《女史箴图》《洛神赋图》《列女仁智图》,皆与“杂裾垂髾”的“社衣”相配,成为后世仙女的经典造型。

唐代“霞帔”之“霞”是缘自“色艳若霞”。唐·白居易《长庆集·霓裳羽衣歌和微之》“虹裳霞帔步摇冠”讲的就是“舞女的帔子色艳若霞”,其制以轻薄透明的纱罗裁成,并印画图纹,或称“罗帔”“霞帔”“画帛”。唐·周昉《内人双陆图》中的绿帔、橙帔,五代·顾闳中《韩熙载夜宴图》的绿帔、白帔,宋《四美图》的白帔,唐人《宫乐图》中的红帔,唐·张萱《捣练图》中颜色更丰富,黄、橙、红、粉等各色彩帔,皆为色地起花纹,另有唐人《伏羲女娲图》中有不透明帔,一面黑,一面本白起花纹;长度一般在2米以上,披搭于肩,盘绕两臂,非常飘逸,因而深受唐代妇女的喜爱,成为日常必不可少的衣饰,如唐-张萱《虢国夫人游春图》里的骑马女子,唐·阎立本《步辇图》的宫女,河南洛阳关林出土的唐三彩女俑。endprint

唐代“帔帛”十分流行。从吐鲁番阿斯塔那古墓出土的唐彩绘舞泥俑、敦煌莫高窟壁画的“飞天”可见唐初其形较宽,后渐长。五代后唐出现“画帔帛”(五代·马缟《中华古今注》);中晚唐及五代,贵族中“帔帛”常与钿钗、大袖衫配套,如唐·周昉《簪花仕女图》;燕居多与襦裙相配,如唐·周昉《内人双陆图》,宋·王诜《绣栊晓镜图》、苏汉臣《妆靓仕女图》、佚名《女孝经图卷》《妃子浴儿图》,明·唐寅《秋风纨扇图》《牡丹仕女图》、仇英《汉宫春晓图》,其流行程度从唐·张萱《虢国夫人游春图》中骑马仕女怀抱的幼女都披“帛”可见一斑。“帔帛”的历史,明·仇英的《千秋绝艳图》有一个全景呈现,画中描绘了从秦汉到明的70位有影响的妇女,其中“帔帛”贯穿始终,一直陪伴着史上佳人。

至宋,真正意义的“霞帔”方出现,并正式纳入礼服制。《宋史-舆服志》载:“后妃大袖,生色领,长裙,霞帔,玉坠子;背子、生色领皆用绛罗,盖与臣下不异。”可见南宋命妇之服制与后妃无异。宋代“霞帔”虽仍如唐之条帛状,但已改为双层,绣纹样,直、平,有厚度,前下缀金玉坠子,衫后底缝“兜子”,以纳“帔端”,如此,不仅垂直固定,且整体服帖,其端庄稳重的气质与唐五代截然不同,此“霞帔”正式完成礼服化的转变,在肩饰中分支、形成新的贵族妇女礼服配饰。

“明代霞帔”大致如宋。形制,《格致镜原》引《名义考》载,“今命妇衣外以织文一幅,前后如其衣长,中分而前两开之,在肩背之间,谓之霞帔。”各命妇品级高低以绣纹区别,“一、二品命妇霞帔为蹙金绣云霞翟纹(翟:长尾山雉),三、四品为金绣云霞孔雀纹,五品绣云霞鸳鸯纹,六、七品绣云霞练鹊纹,八、九品绣缠枝花纹。”福建福州南宋黄异墓出土的“直帔”,即因本人未曾获得内外命妇称号,故只能用通行于民间的朵花型花纹直帔,不能用凤纹“霞帔”,即“非恩赐不得服”,唯嫔妃与内命妇可以。可参见遗存有:北京南郊苇子坑明墓出土的绣云凤纹霞帔及银质鎏金霞帔坠,上海打浦桥顾氏家族墓出土的普通绢或绸质地绘画霞帔及玉坠,英国伦敦纺织与艺术画廊收藏的青色四经绞罗地彩绣霞帔残件,以及北京定陵万历皇帝两位皇后的随葬金累丝珍珠霞帔。

至清,在明式基础上再起变化,曰“阔如马甲”。从造型上观察,清式已远“饰”而近“衣”,长短、宽窄已与马甲无异,形制与明式直幅有明显不同,出现“领口”“袖笼”“前片”“后片”,且“门襟”有钮扣将左右前片合拢,两侧有横带将前后片相连,胸背正中缀补子,帔角去“帔坠”而施“流苏”,通身绣纹愈加繁富,因与明式区别较大,故称“清式霞帔”。孙机先生在《霞帔坠子》中解释,清代的霞帔虽有霞帔之名,实际是“一件带方补子,下沿缝满穗子的绣花坎肩。”如,清光绪年间的青色云龙纹妆花绸六品鹭鸶霞帔。

“霞帔”与“大衫”相配,有了福州茶园山南宋墓、江西南昌明代宁靖王夫人吴氏墓出土的“大衫霞帔”;“霞帔”与“凤冠”搭档,又有了明代曹国长公主《朱佛女画像》的“凤冠霞帔”。“凤冠霞帔”若下“凡尘”,自然就有明·汤显祖《潇湘雨》里的:“解下了这金花八宝凤冠,解下了这云霞五彩披肩儿,都送与张家小姐妆台次,我甘心倒做了梅香听使。”明末·冯梦龙《醒世恒言·张廷秀逃生救父》里的:“花烛之下,乌纱绛袍,凤冠霞帔,好不气象。”清·曹雪芹《红楼梦》里宝玉梦到的“后面又画着一盆茂兰,旁有一位凤冠霞帔的美人……”试想,不得“摄盛”之福,哪有这般景致?如此,民间婚嫁借服“霞帔”,可按“许服九品冠服”,应为“绣缠枝花,级花银坠子。”

“借用”的风俗使古代中国的民间婚嫁保持了千百年来从未衰退的热闹。纵观下来,在民间服饰中并没有看到真正意义的“凤冠霞帔”,看到的是始终都存在的——“彩冠云肩”。

3.“云肩”——礼服、常服肩饰

(1)程式:戏曲“云肩”有刺绣式,有网眼穗式;有合围式,有分缀式;或施流苏,或不施流苏;多为四合如意造型,装饰肩部。

(2)演变:“云肩”是古代中国平面与立体设计完美结合的造型典范。类型有如意式、柳叶式、荷花式等,对开式、四方式、串珠式、有领式、无领式、合围式、分缀式,或有或无排须流苏。形制:“云肩”的结构以颈部为中心,呈放射或旋转状构成骨架,有四方、八方等不同量的放射形態,含有太阳崇拜的喻意。民间“云肩”有日常用的单层小云肩,有行礼用的多层大云肩,少者四片,多则六七十片,主要的流行样式是“四合如意式”和“四方柳叶式”。“云肩”虽小,却负载了丰富的人文内容,它的裁、缝、连、绣、饰体现了古代民间妇女的聪慧,为我们留下了一笔民间工艺美术瑰宝。

“云肩”最早源自神仙服饰。从山东沂南汉墓壁画《百戏图》中可以看到,早期多形似翅膀坠于肩头两侧,或围脖一周;隋唐时期,敦煌壁画宗教人物的装束十分典型,如唐·吴道子《送子天王图》;至五代,仍以舞女、乐伎为主;五代以后,民间多用;五代至宋,“如意云肩”“诃梨子”“绣领”“贾哈”等多款并行,四川成都前蜀王建墓出土石棺上雕有一批披“如意云肩”的乐伎,明·唐寅所绘五代故事的《王蜀宫妓图轴》出现就是一款叫“诃梨子”的云肩;金代,“云肩”一词出现,主要流行在贵妇阶层,如金·张瑀《文姬归汉图》;元代定型,正式列为官服制度,男女均可使用,《元史·舆服志》曰:“云肩,制如四垂云,青缘,黄罗五色,嵌金为之。”明代普及,多为“四合如意”形,少有条带状,一般两层八片垂云,每片云子上或刺绣花鸟草虫,或刺绣戏文故事。宫女有“宫装”“云肩”“阁”,歌女有青绿罗彩画云肩,或大红罗生色云肩、蓝青生色云肩等,如明·崇祯年间刻本《燕子笺》插图、清·禹之鼎《女乐图》《乔元之三好图》;至清末民初,“云肩”从日常中渐渐淡出,成为汉族妇女出嫁时的穿戴。

从“霞帔”概念一路梳理下来,我们可以这样分析。肩服从“披巾”概念分流,比较清晰的是三支,一支是上下通服的以汉唐风格为代表的“披帛”,另一支是以明清宫廷风格为代表的“霞帔”,还有一支则是被民间传承到民国的“云肩”。“披帛”与“霞帔”的区别很明显,那么“云肩”与“霞帔”呢?从传世资料中可发现,民间“云肩”大多为“百家布…‘分”片连缀,是化零为整的形式;清代宫廷有前襟施扣、下缀流苏、“合”围式“云肩”。《升平署戏画》中“梁红玉”的扮相用的还是双层分片式“四合如意头”“大云肩”,传到今天戏曲的“云肩”已是“合”围款。“霞帔”即“合围”式“大云肩”。endprint

显而易见,这些美丽的肩饰都被前辈艺人灵活地化入了戏曲舞台。梅兰芳先生得白石老人等画家的帮助,从敦煌壁画“飞天”取材创作了《天女散花》,其“长绸舞”就是运用古代“披帛”创造的舞蹈;《状元媒》中一身戎装的柴郡主斗篷下肩披的就是珠网穗“云肩”,完全没有采用与布相关的材料,平移到舞台艺术,大多数服饰的实用功能都会被大大削弱,取而代之的是符号性、可舞性与强烈的审美功能。

三、“红盖头”与“盖头”

“红盖头”,或称:纱笼,纱罩,红锦,顶头红,帐,帆,檬巾、羞巾、兜纱、红巾,红幂,罩而巾、戴头帕、搭头袱、盖头布、蒙脸红子等。形制:多为正方形,大小约二尺、二尺九、三尺三见方,不等;或四周缀以铜钱,或饰以彩穗,或绘、绣龙凤、牡丹、鸳鸯戏水图案。

演变:盖头,一为礼教,“遮羞”;二为行服,“挡尘”。上溯西周,《士昏礼》疏引郑玄《目录》,曰“妇乘车加憬乃驱”,“憬”即单层纱衣,罩于礼服外,“头身皆加之”;东汉有“纱觳障面”“蔽膝”,汉后隋前有“席帽”;齐、隋至武周有“羃篱”,亦“全身障蔽”;永徽后有“帏(帷)帽…‘颇为浅露”,加“皂罗”,谓“幞头”;宋有“皂盖头”;清末有黑纱“障面”。颜色:唐以前多为黑色,或有白色;唐以后多为红色,亦有青绿、彩色、紫色、黑色。如,汉·刘歆《西京杂记》、宋·高承《事物纪原》赵飞燕的“紫罗面衣”;晋·张敞《东宫旧事》太子纳妃的“白毂、白纱”;六朝·吴均《何萧洗马子显古意》的“幂篱悬青凤”;北宋·张择端《清明上河图》、宋人《胡笳十八拍图卷》的“乌纱罗帷帽”;唐·李昭道《明皇幸蜀图》的“大红纱罗帷帽”;明清·西周生《醒世因缘传》的“红地金花销金盖头”。

由此可看到“盖头”与“新娘盖头”的并行,以及“盖头”行服功能的萎缩,礼服功能的扩大。孰不知,此服的变化背后还暗藏着一场女权与男权的较劲。对于女服的开放,唐高宗是明令禁止的,但无奈大势已去,武后称帝,带头“靓妆露面”,帷帽出行,胡帽骑马,于是,“则天之后,帷帽大行,……无复障蔽”,天下女性对“女子出门,必拥蔽其面”之古训置若惘闻,幂篱逐渐消失、帷帽裙纱缩短,自周始的铜墙铁壁般的男权秩序,悉数打破,天下呈现更为开放的局面。“盖头”的名称虽出现在唐代,但普及是在五代以后,流行在宋代。派生出“宋式盖头”两种,一种是套在头顶的“风兜”,如宋·李嵩《货郎图》;一种是仅覆面的“帛巾”,如江西鄱阳磨刀石宋墓出土的女俑,狭长幅巾仅覆前后,是为罕见。新娘“红盖头”应从属于后者。

“红盖头”,南宋·吴自牧《梦梁录·嫁娶》中多记录“催妆盖头、红地金花销金盖头”。它既是首服,也是道具,一旦它与剑、筷子、竹尺、秤杆、马鞭、擀饼轴子等组合,就从服饰转变成了道具,承担极具象征意味的“挑盖头”仪式之祈子吉意的神圣使命。因此,“红盖头”在婚礼中要完成前后场不同角色的改变,前“衣”后“物”,两相组合,各司其职,且动且静。在戏曲舞台上它与“手帕功”一拍即合,吉剧《桃李梅》就是运用“红盖头”很好地展示了东北“二人转”的绝活——“转手绢”功夫。因此,戏曲中的“红盖头”兼具礼仪性、符号性、民俗性、可舞性,从而构成其特殊的程式。

《小放牛》中的村姑有一个经典的造型,就是“云肩”与“渔婆罩”(亦称“虞姬罩”)的组合,值得注意的是其中“流苏”的运用,看似是为了美化的需要,其实深入历史生活去体察,就能找到两者之间的内在联系。在彩色“流苏”的活泼可爱之下虚掩的是生活劳作的遮风、防晒、障尘,来自“掩面”“挡眼”的户外服的真实的实用性能,“流苏”的长度几乎就是“眼衣”的长度。然而,前辈们却并没有整圈照搬,而是大胆地去掉了其以为成立的重要部分——“掩面”的面额区域流苏。无疑是为了露脸,无疑是美的,但令人匪夷所思的是,这种减法式的简单造型方法与今天西方的解构式造型方法有着惊人的相似,使它满满地散发着超越时空的现代抽象表达。无巧不成书,民国新娘的老照片中恰好有一款垂地新娘“盖头”,正是“流苏”,但它不是红色,而是黑色。至戏曲,可见“魂帕”,《探阴山》里包公帽翅上悬挂的垂地乌纱,《活捉》里阎婆惜发髻上懸挂的白纱、乌纱,皆似“幂篱”的盖头演化。因此,舞台化的“盖头”是非常具有“穿越”效果的“神秘”道具,它可起可落,可大可小,可前可后,可全包可只包前后,一黑一白便可囊括了整个阴阳世界,简简单单表达了中国古民对生死的态度。看来,舞台的创造,程式的形成,皆有其生活的出处。

结论

回到戏曲《桃李梅》。一个讲述明代民间故事的地方戏,其“嫁衣”应该如何定位?我们根据以上研究,从历史人手,先按生活逻辑分析,再进入戏剧。有观众提出,玉梅的直接理政及后来玉李、玉梅的新娘穿戴不合制度,那么我们来看制度是怎么讲的?两位准姑爷洪学勤、颜文敏,以及女扮男妆的三姑娘袁玉梅,皆为新科进士。与之相关的有一项明史创举——“进士观政制”,即新科进士及第要经历实习期才予授官。这是一项非常科学、先进的人才制度,它对青年才子的继续进取有着很大的激励作用,能促其迅速获得与社会接轨的经验,应该说跨越三百多年它仍适用于今天;但制度日,前三直接晋级,入翰林院与六部诸司学习,或可辅助理政,其余下放基层接受考验,三年后择优录用。关于三位进士的名次剧中借玉梅之口早做交待,“三篇文章换了个头名状元,洪兄考中榜眼,颜文敏中的探花,当今皇上又亲封我为八府巡按。”正是前三甲。因此,人物行动的处理是没有问题的,状元获得允许,可以参政,只是新妇服“蟒”“凤冠霞帔”,按服制是要受封得赐才许,显然新婚不可能经历过封赐。按戏剧逻辑分析,方亨行与封氏签下的婚约,其中“凤冠”必是缀“凤”之“冠”,因为故事的路径是,以人民或者说弱女子的智勇战胜邪恶势力,获得幸福,此“凤冠”最终必须成为玉梅扳倒方亨行的铁证,所以,唯有真“凤冠”的定义才与方亨行这个人物的“谋逆”定位吻合;而大轴戏“喜堂”的玉李、玉梅所戴之“冠”则应是“彩冠”,因为服制规定,后妃服缀“凤凰”之“凤冠”,命妇服饰“珠花”之“彩冠”(俗称“凤冠”)。按“摄盛”习俗,两位入嫁新科进士的新妇服“彩冠”即合情理。也就是说,此“凤冠”决彼非“凤冠”,不怪观众以历史的思维去纠结,因为这两个“凤冠”之间的确存在着重要的逻辑关系,而大型没有区别的礼冠很难让人对此作出分辨。

戏曲舞台的呈现可以是“意料之外”,但必须在“情理之中”。生活不是精密仪器,它是人的构成,其中包括情理、情绪与情感,因此戏曲舞台从来没有孤立的“情”,也没有孤立的“理”。如果我们经常用第三只眼去观察世界、历史与戏剧,我们会发现并非所有的细节都严格遵守了生活的逻辑,一切的不合逻辑都有可能隐藏着不为人知的秘密,而这秘密恰恰是我们作为一个创作者要深入的。比如,福建福州南宋黄舁墓出土的“素罗大袖”,是17岁少妇生前所服,按制,非“命妇”不可享受“大袖”礼遇,但因其所嫁为赵氏王门,父亲又为官一方,门当户对,夫荣妻贵,故厚葬。又比如戏曲中的卑微人物,如七品官(《审头刺汤》的汤勤)、鬼王(《钟馗嫁妹》的钟馗)、丫鬟(《杨排风》的杨排风)、村姑(《挂画》的叶含嫣),罪女(《苏三起解》的苏三)等等,个个服红,按制,“真红”为后妃、命妇之色,民间男女不得用红,七品官也只能服青;那么,为什么这些底层人物能够穿上“上五色”中的第一色“大红”呢?这其中重要的原因应该包含了来自原生的民俗民风与最朴素的民众愿望。

人民的审美要求需要借助“幻想的形式”宣泄情感,调节生活和情绪,在“理想的结局”中求得精神的满足和心理的平衡,这是古代民间题材戏曲的重要特点。程式之所以能千锤百炼,屹立不倒,与它能够极大地满足最广大草根观众的情感需要有着很重要的关系,这是今天价值观下用理性设计无法代替的。郭汉城、章诒和先生在论《古代戏曲人民性的审美特征》中归纳“戏曲人民性的审美特征有二:一是鲜明的倾向性;二是积极、浓郁的乐观主义精神。”此两点,足以成为我们塑造、解释戏曲舞台势微阶层人物的造型依据,帮助我们创造、理解像《桃李梅》这样的古装民间造型的指导思想。

总之,当我们在创作中或者观察中,以历史的思维、生活的思维不足以解释戏曲、表达戏曲时,不妨从精神的层面对人物进行更深层次的探究,去寻找舞台终端的契合点。

(责任编辑:刘小红)endprint