阴道微生物菌群失调及pH值变化与宫颈上皮内瘤变的关系

2017-11-11陆宏周桂华

陆宏,周桂华

(湖南省妇幼保健院检验科,湖南 长沙 410008)

阴道微生物菌群失调及pH值变化与宫颈上皮内瘤变的关系

陆宏,周桂华

(湖南省妇幼保健院检验科,湖南 长沙 410008)

目的研究阴道微生物菌群失调及pH值变化与宫颈上皮内瘤变(CIN)的关系。方法选取我院2014年6月至2016年4月收治的113例宫颈上皮内瘤变患者作为观察组,选取同期非典型鳞状细胞不明确意义(ASCUS),但病理学诊断正常的患者110例作为对照组,两组患者均检查阴道微生物菌群失调、pH值,统计分析其变化与宫颈上皮内瘤变的相关性。结果观察组患者的高危型人乳头瘤病毒(HPV)阳性率为53.98%,高于对照组的23.64%,细菌性阴道病阳性率为55.75%,高于对照组的40.00%,平均pH值为(4.9±1.1),高于对照组的(4.5±1.1),差异均有统计学意义(P<0.05);Logistic回归分析结果显示,HPV感染、pH值过高、细菌性阴道病阳性是宫颈上皮内瘤变的危险因素,其OR值分别为6.465、4.779和3.637。结论HPV阳性、阴道pH值增高和阴道微生物菌群失调与CIN发生相关。

菌群失调;pH值;宫颈上皮内瘤变;相关性

宫颈癌是女性生殖系统发病率和死亡率最高的恶性肿瘤,我国是宫颈癌的高发国之一[1],因此宫颈癌的防治作为重要的公共卫生课题日益受到关注。宫颈上皮内瘤变(cervical intraepithelial neopla-sia,CIN)是与宫颈浸润癌密切相关的一组癌前病变,目前已证实高危型人乳头瘤病毒(HPV)持续感染是CIN发生的独立危险因素[2],但研究发现,大多数HPV持续感染及CINI阳性者最终不会进展为宫颈癌,可自行转归[3-4]。因此,可能在HPV感染外还有一些协同因素的影响。本研究对113例CIN者和110例非CIN者阴道微生物菌群失调及pH值变化进行分析,旨在进一步探索CIN发病的相关因素,为宫颈癌的防治提供参考,现报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取湖南省妇幼保健院2014年6月至2016年4月收治的CIN患者113例作为观察组,年龄37~59岁,平均(47.6±3.8)岁;选取同期非典型鳞状细胞不明确意义(ASCUS),但病理学诊断正常者110例作为对照组,年龄38~57岁,平均 (47.2±3.9)岁。两组受检者的年龄、基础疾病等比较差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 纳入与排除标准 (1)纳入标准:已婚者,年龄<65岁者,无宫颈锥切病史者,30 d内未接受相关疾病治疗者,诊断前3 d内未进行同房者,自愿签署知情同意书者。(2)排除标准:妊娠期者,哺乳期者,生殖器感染性疾病者,免疫性疾病者,恶性肿瘤者,合并严重造血系统、肾、心、肝器官疾病者,精神疾病者。

1.3 观察指标与检测方法 采集阴道分泌物,使用窥器充分暴露宫颈,在阴道侧壁上方1/3处采集分泌物,采集两份,制作两份涂片,1份涂片检查pH值,1份涂片检查线索细胞、念珠菌、滴虫等阴道微生物。选择潮州凯普生物化学有效公司生产的人乳头瘤病毒(HPV)分型检测试剂盒及精密pH试纸,珠海贝索生物技术有限公司生产的快速革兰氏染色液,日本OPATICAL公司生产的显微镜CX 41型。采取精密pH试纸对pH值进行检测,pH试纸与标准色板进行比较。采取悬滴法将阴道分泌物与生理氨水悬滴在载玻片上,在显微镜下查看滴虫。采取革兰氏染色分泌迷雾,在显微镜下检查念珠菌、加德纳菌、线索细胞及滴虫等病源微生物。

1.4 细菌性阴道病判定标准 细菌性阴道病则根据分泌物判断:①白色、稀薄、匀质、粘附在阴道壁上;②氨臭味试验为阳性;③阴道分泌迷雾线索细胞为阳性;④阴道分泌物的pH值超过4.5;符合3项为细菌性阴道病[5]。

1.5 统计学方法 应用SPSS17.0统计软件进行数据分析,计量资料以均数±标准差(±s)表示,组间比较采用t检验,计数资料比较采用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。以病理检查是否存在宫颈上皮内瘤变为自变量,pH值、细菌感染、滴虫、真菌感染等为因变量,采用多因素Logistic回归分析,当95%CI不包括1时,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

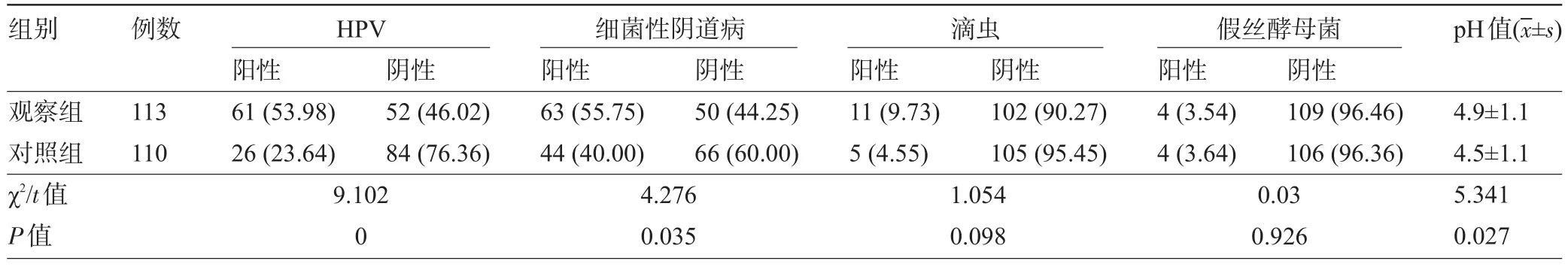

2.1 宫颈上皮内瘤变的影响因素 观察组患者的HPV阳性、细菌性阴道病阳性构成比例高于对照组,平均pH值高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05),见表1。

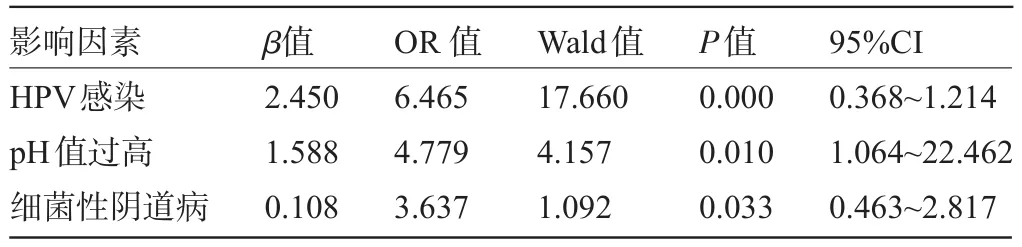

2.2 影响宫颈上皮内瘤变的危险因素 经Logistic回归分析结果显示,HPV感染、pH值过高、细菌性阴道病是宫颈上皮内瘤变的危险因素,OR值分别为6.465、4.779,见表2。

表1 宫颈上皮内瘤变的影响因素[例(%)]

表2 宫颈上皮内瘤变的危险因素

3 讨 论

女性阴道由生殖道黏膜上皮、各种免疫介质、免疫细胞、阴道菌群等组成,是一个复杂的免疫微环境体系[6]。阴道黏膜中存在各种免疫细胞,在阴道微环境中发挥着主要的免疫调节功能和强大的免疫屏障作用,同时阴道黏膜基底层还有大量的浆细胞合成免疫球蛋白,发挥由B细胞介导的体液免疫应答[7]。宫颈暴露在阴道中,致病微生物侵入可导致细菌性阴道炎,并引发宫颈炎、CIN甚至宫颈癌,因此维持阴道微生态菌群的平衡是生殖健康的前提[8]。

宫颈的解剖学结构以阴道为界,分为上下两部分,其中宫颈下部为宫颈癌的好发部位。大量研究已证实HPV持续感染是CIN的独立危险因素[9]。本研究单因素分析显示,观察组患者HPV阳性构成比例高于对照组,差异有统计学意义。多因素Logistic回归分析显示,HPV感染的OR值为6.465,与CIN高度相关,与相关研究相符。另有研究认为,阴道微生态菌群失调会破坏阴道固有的免疫防护机制,可直接产生致癌物损伤阴道上皮细胞,增加HPV异常粘附,是CIN发生的风险因素,但也有研究认为阴道微生态菌群失调与CIN无关。本研究单因素分析显示,观察组患者细菌性阴道病阳性构成比例高于对照组,差异有统计学意义。多因素Logistic回归分析中,细菌性阴道病OR值为3.637,与CIN发生相关。原因可能是病原菌入侵阴道后,机体会产生炎症介质,增加局部血流和血管通透性,利于病原微生物的清除,但持续刺激可进展为慢性炎症反,局部创伤使新生细胞不断增加,从而增加了细胞突变的风险。

乳杆菌是阴道的主要微生物,占阴道微生物的90%以上。乳杆菌可将阴道上皮细胞内糖原转化为乳酸,维持阴道的酸性环境,正常pH值在3.8~4.4之间,乳杆菌通过营养竞争作用和竞争性粘附作用阻止致病菌侵入,并产生表面活性物质、细菌素、细菌素样物质等抑制其他微生物生长[10]。本研究结果显示,观察组的CIN患者和对照组的ASCUS患者平均pH值分别为(4.9±1.1)和(4.5±1.1),均高于正常值上限,而观察组患者阴道平均pH值明显高于对照组,差异有统计学意义。多因素Logistic回归分析显示,阴道pH值升高是CIN发生的危险因素,OR值为4.779。pH值升高提示阴道内优势菌乳酸杆菌数量减少,阴道的自洁功能受到抑制,微生物菌群失调,从而增加CIN发生的风险。

综上所述,CIN与阴道微生物菌群失调及pH值变化存在密切的相关性。阴道内微生物菌群失调会增加HPV感染的风险,为CIN的防治提供了新的思路,但是否应对阴道pH值增高和阴道微生物菌群失调者给予微生态疗法,维持宫颈阴道部局部微生态平衡,提高阴道免疫力,仍需经过临床研究加以证实。

[1]朱丽红,袁宁霞,杜冬青,等.281例宫颈上皮内瘤变患者阴道微生态研究[J].中国妇幼保健,2013,28(19):3144-3147.

[2]逯彩虹,李保红,李小斌,等.宫颈癌患者阴道微生物的分布特点[J].中国医科大学学报,2011,40(3):267-271.

[3]宋末兰.女性阴道细菌感染与宫颈癌前病变的关系研究[J].实用预防医学,2014,21(5):589-590.

[4]何裕,钱德英,陈观娣,等.宫颈转化区类型不同对阴道镜诊断宫颈上皮内瘤变的影响[J].实用医学杂志,2014,30(12):1918-1920.

[5]刘正玲,王增艳,郝长宏,等.宫颈上皮内瘤变患者术后阴道病原体感染的影响因素研究[J].中华医院感染学杂志,2016,26(20):4704-4706.

[6]黄燕,李春梅,梁宝权,等.260例电子阴道镜下图像特点与宫颈活检病理诊断的关系[J].实用妇产科杂志,2012,28(5):387-390.

[7]秦艳,彭敏,张建兰,等.TCT筛查中ASC-H的阴道镜检查及组织病理活检的对照研究[J].国际病理科学与临床杂志,2014,34(2):167-170.

[8]姚军,王蔼明,宋志琴,等.阴道镜下宫颈组织活检诊断宫颈上皮内瘤变的准确性及其影响因素分析[J].山东医药,2016,56(35):57-59.

[9]耿颖春,王畅,吕腾,等.阴道镜检查对HR-HPV阳性、细胞学阴性女性宫颈上皮内瘤变及宫颈癌筛查的意义[J].现代妇产科进展,2014,23(7):534-537.

[10]洪恩.宫颈LCT结合阴道镜及宫颈活检对宫颈上皮内瘤变和宫颈癌患者的早期诊断价值研究[J].实用癌症杂志,2014,29(7):823-825.

R730.261

B

1003—6350(2017)20—3401—02

10.3969/j.issn.1003-6350.2017.20.044

陆宏。E-mail:3431793907@qq.com

2017-02-10)