两个时期拙政园玲珑馆的建筑空间分析

——基于童寯和刘敦桢测绘图的比较

2017-11-09钱亮

钱 亮

(北京大学, 北京 100871)

两个时期拙政园玲珑馆的建筑空间分析

——基于童寯和刘敦桢测绘图的比较

钱 亮

(北京大学, 北京 100871)

文章关注了童寯和刘敦桢分别于20世纪30年代和20世纪60年代测绘的拙政园玲珑馆的建筑平面图的变化,分别对两个时代的玲珑馆建筑空间的交通流线、空间私密性、居景关系三个方面进行比较分析;解读两者变化的原因,进而延伸讨论平面分隔和家具布置对建筑空间的流线、私密性、居景关系三者的影响,并表述其对园林古建修复实践的借鉴意义。

拙政园玲珑馆; 建筑空间; 流线; 私密性; 居景关系

绘于清光绪二十七年(1901年)的《八旗奉直会馆图》[1](图1(a))中,位于拙政园中部园区东南角的是一个相对独立而僻静的园中园,画中月洞门上题词“枇杷园”,枇杷园西边以起伏的云墙与中部主要建筑远香堂隔开,园墙向东北折上一座假山,山顶的绣绮亭将枇杷园跟北部水系完全隔开,园更显清幽独立。枇杷园内主要建筑题名“玲珑馆”,座东面西,歇山屋顶,东枕一不规则形小池,池边立树石小景,馆南临嘉实亭,馆北出曲廊与海棠春坞小院相连①刘敦桢:《苏州园林讲座之一:历史与现状》,《刘敦桢全集第五卷》,第75页, “后旗人溥良于光绪二十六年(公元1900年)去广东为学台,经苏州时住拙政园,遣人绘有园图,现为其孙启功(北师大教授)保存。图中除北面近墙有水门外,其他大体同现在状况”。。

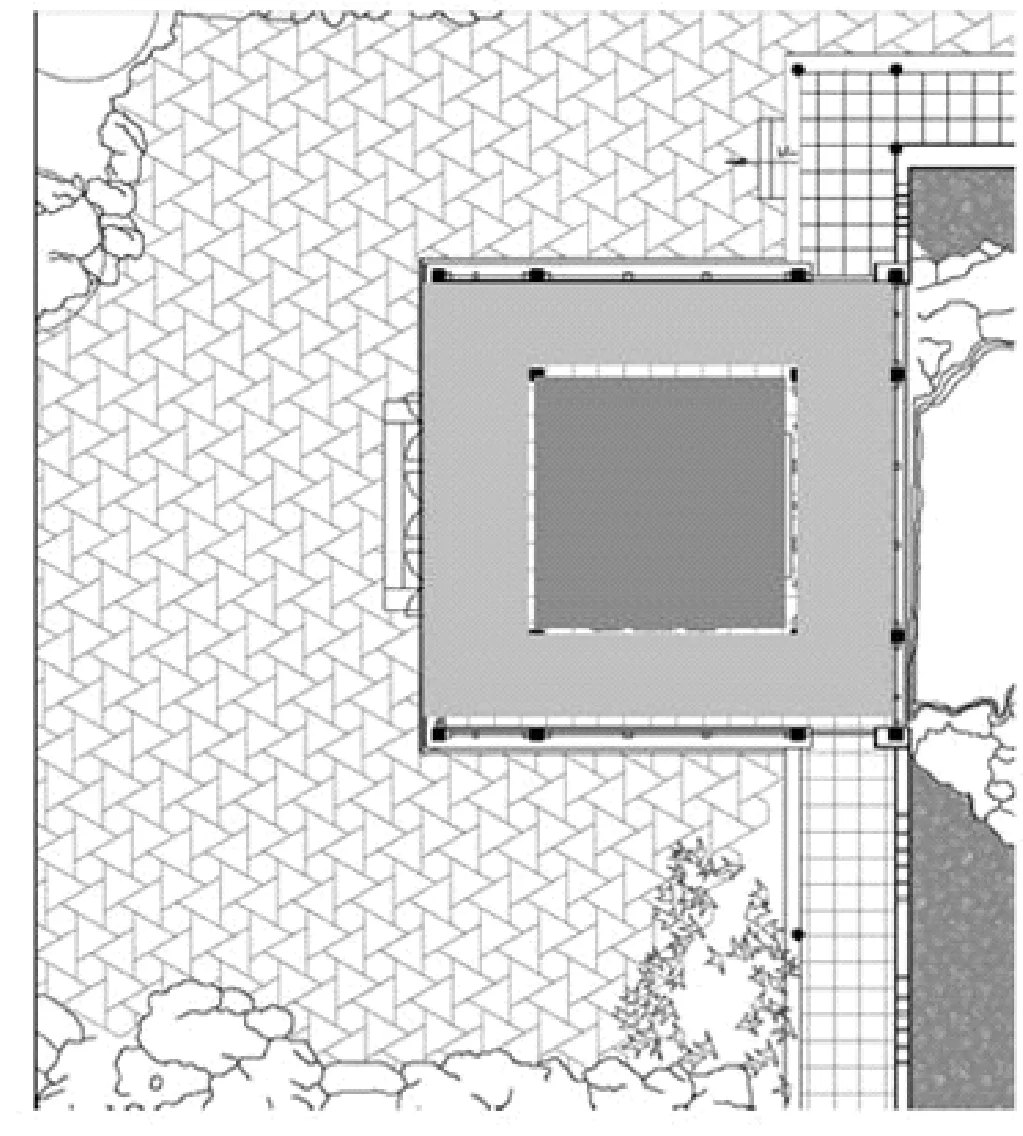

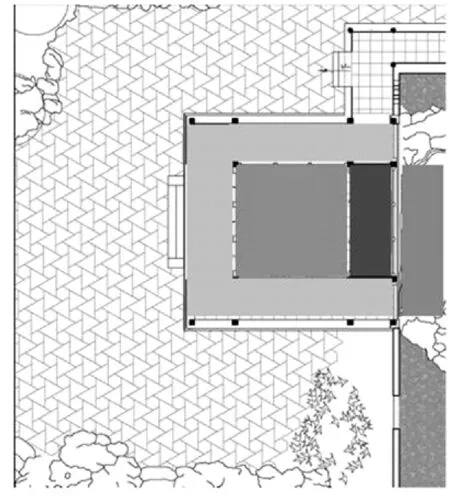

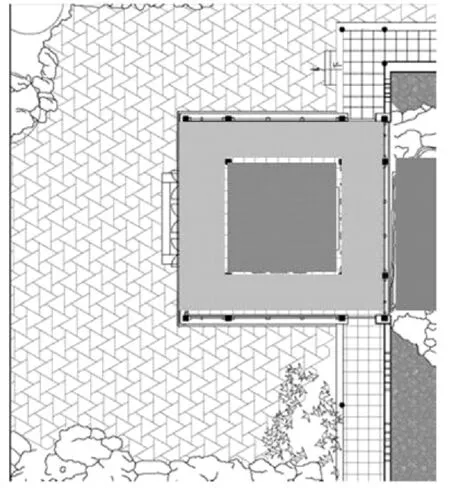

童寯于1932年所测的拙政园图中,枇杷园平面基本沿袭了《八旗奉直会馆图》时期的院落格局(图1(b))。而在之后的20世纪60年代,刘敦桢所测的枇杷园的平面(图1(c))发生了较大的变化:增建的听雨轩和连廊将玲珑馆和海棠春坞(童雋测绘图中标为半窗梅影[2])组合起来形成一个更大的院落群,作为庭院的核心建筑,玲珑馆自身的空间也发生了变化。本文主要针对玲珑馆这两个年代的建筑空间的变化展开讨论。

(a) 清 《八旗奉直会馆图》局部(出自《苏州古典园林》)

(b) 童寯测绘图(出自《江南园林志》)

(c) 刘敦桢测绘图(出自《苏州古典园林》)

1 建筑空间对比

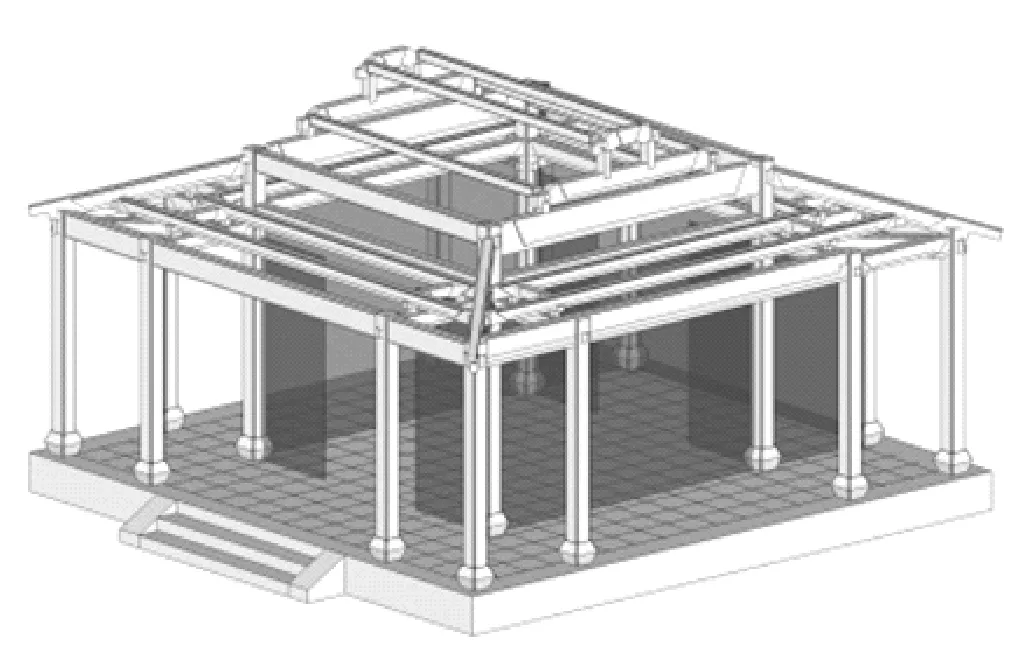

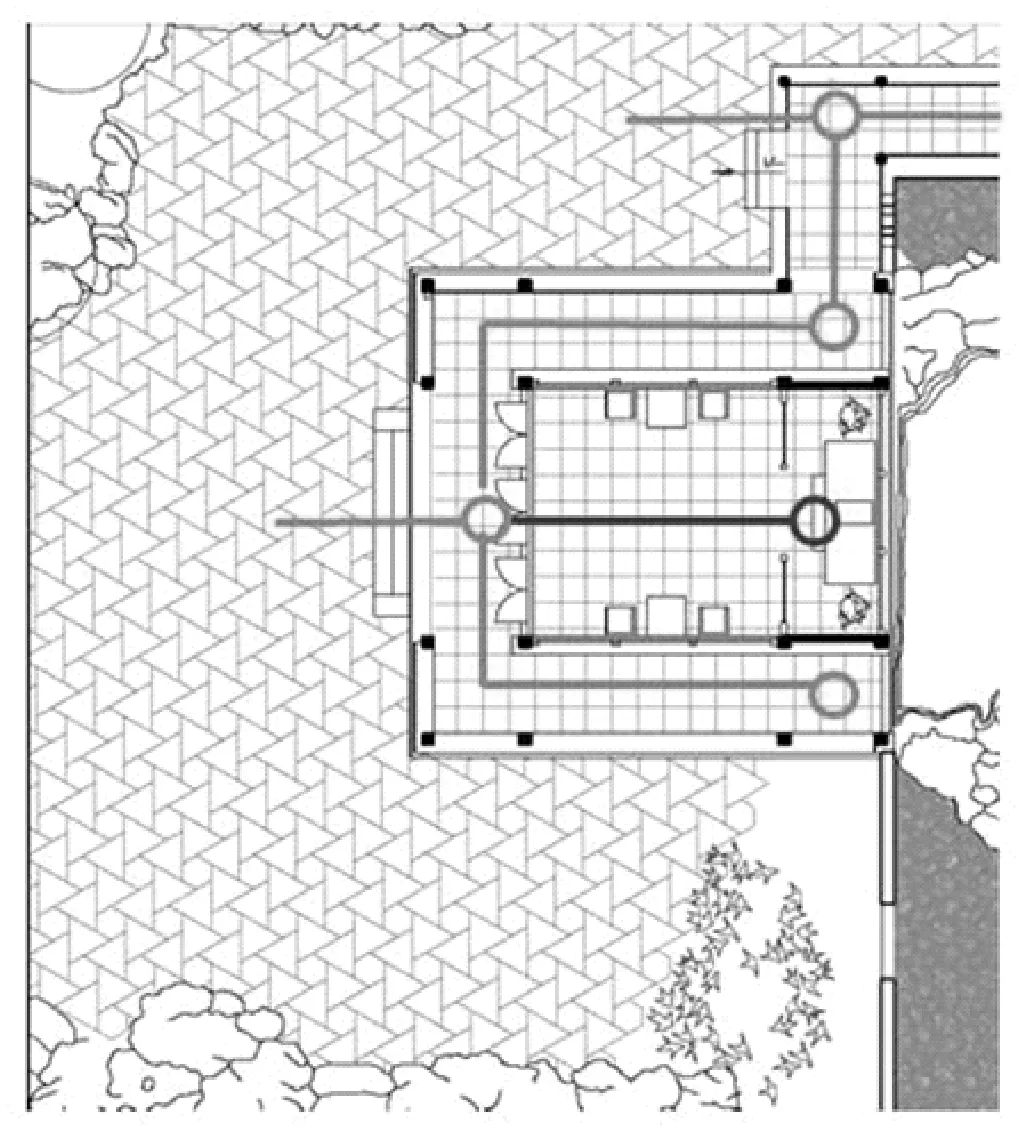

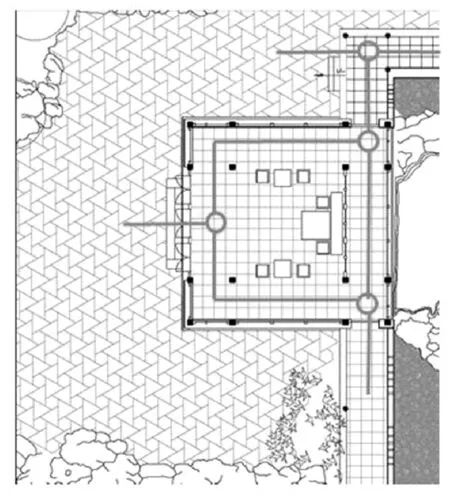

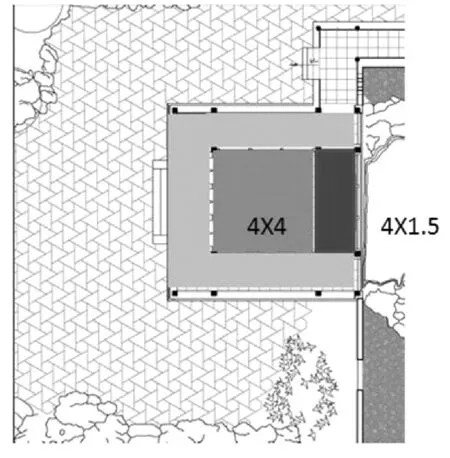

据《苏州古典园林营造录》[3]测绘图显示,玲珑馆平面为正方形,座东面西,面阔三间,宽7 m,通进深亦为7 m,轩下回廊宽1.5 m,梁架内中为4 m×4 m的五界扁作回顶,船篷轩,歇山顶。童寯测绘时期的玲珑馆被隔扇围护的是内中五界和东边临近水池的轩下部分,刘敦桢测绘时期的玲珑馆的隔扇移动到最外一圈檐柱之间,从而原先的廊下部分拓展为室内部分;这个动作不仅扩大了围护的室内面积,还把原本南北封闭的廊下空间打通,用屏风与内中五界隔开,从而形成一个回还贯通的室内走道(图2)。

(a) 玲珑馆梁架轴测

(b) 童寯测绘时期围护示意

(c) 刘敦桢测绘时期围护示意图2 建筑空间对比

1.1 交通流线——从驻留到行游

童寯时期的平面交通流线呈现出C形的服务空间(廊)包围着被服务空间(厅)的形态,从庭院或是环廊进入室内厅堂部分,然后再进入最尽端的小间,这是一个尽端可驻留的生活动线;而刘敦桢时期的平面交通流线呈现的却是一个完全包围着展览空间的回形路线,这是一个以展览物为中心的多方向行游的流线(图3)。

1.2 私密等级——从幽静到轩敞

结合平面交通流线的差异,可以看出两个时期的建筑空间所呈现出的私密度的等级差别(图4)。童寯时期的空间,从室外的庭院空间,到半室内的廊下灰空间,再到完全室内4 m×4 m的五界梁架部分,最后是私密等级最高的4 m×1.5 m的个人生活化的小空间,这个层叠的幽深空间从边缘到核心显示了逐渐递增的私密度。刘敦桢时期的空间,不仅室内跟室外缺少了廊下的过渡,而且五界梁架部分被匀质的走廊环绕,因此形成了一个可达性极高的公共空间。相比之下,童寯时期的室内空间更像是家庭小聚或私人会客的生活场景,而后者则是园林建筑的展厅部分,这是一个为了展览而非生活存在的空间。

1.3 居景关系——从临景到隔景

从庭院进入室内,视线穿过层叠的幽深空间,目光定格在窗外的一树一石小景上(图5(a)),当迈入最私密的尽端小空间,由于之前槛墙的遮挡,一潭深水以及倒映出的云影天光这时才突然显现,这种居景相临的微妙心理感受在刘敦桢时期的平面上完全被一堵屏风所隔断。这个屏风不仅隔绝了从入口透过层层空间窥视窗后小景的视线通道,而且扭转了本来临景的生活姿态,转而背对着一池绿水,从而丧失了园居生活中“如临濠濮间”的山林想象(图5(b))。

(a) 童寯测绘时期

(b) 刘敦桢测绘时期

(a) 童寯测绘时期

(b) 刘敦桢测绘时期

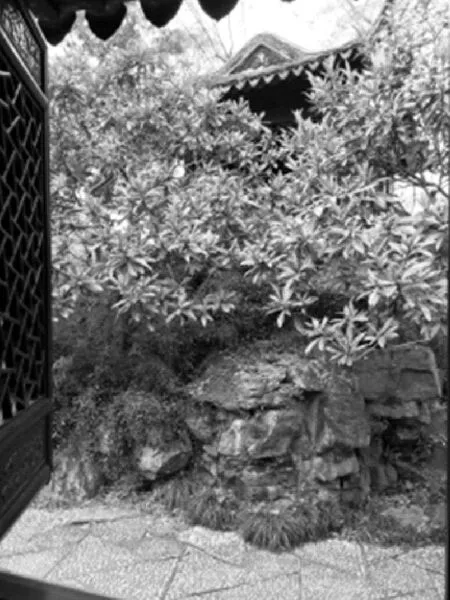

(a) 玲珑馆东部隔水正对的树石小景

(b) 屏风所隔的通道

(c) 玲珑馆北部侧对的黄石假山图5 居景关系

另外一个值得注意的细节是,在童寯时期的玲珑馆内,当透过走廊看北部的黄石假山时,由于槛墙遮挡山脚,屋檐裁剪山顶,人们并不能看到假山的全貌,才会有园居山麓的遐想。可是一旦处于刘敦桢时期的室内,身体被推向檐柱,由于拉近了视距扩大了视野,之前下挡的山脚和上遮的山顶暴露无余,山顶的绣绮亭也露出一角,假山的真实高度和体量便压缩到视野之内,山麓栖居的意境顿时消减(图5(c))。这种居景关系的变化,既是应对景色的态度转变,同时又是生活私密度的衰减(图6)。

(a) 童寯测绘时期

(b) 刘敦桢测绘时期

2 小结讨论

这种空间变化的原因是多方面的,其中最主要的是,20世纪50年代苏州一批私家园林收归国有后需要整修后对外开放供游人游赏,原先园林中的居住房间改成展览空间,而这种 “结合现代文化生活的需要进行建设”②陈凤全整理,《留园整修记》,“苏州旧有的园林名胜很多,也很有名,并且很有民族特色……同时苏州距上海又近,修复开放后,可成为这一地区劳动人民的游览场所。通过对外开放,每年搞上几万人次,就给苏州增添了财源。于是决定整修……”完全取悦于游客(空间经验的猎奇者③鲁安东:《隐匿的转变——对20世纪留园变迁的空间分析》,《建筑学报》, 2016(1):17-23,文中根据参与园林的方式不同,分为“主人”和“游客”,前者体验的是场所,后者体验的是空间。),而非以前园主(既是体验者也是使用者③鲁安东:《隐匿的转变——对20世纪留园变迁的空间分析》,《建筑学报》, 2016(1):17-23,文中根据参与园林的方式不同,分为“主人”和“游客”,前者体验的是场所,后者体验的是空间。)的生活场景再现。

空间划分的变化对空间特征从“私密的静态居所”向“公共的流动展厅”[4]变迁的影响是关键的,这主要体现在两方面,一是平面分隔,二是家具布陈。

2.1 平面分隔

相同的建筑平面在不同的生活语境下,会采取不同的分隔方法来应对,诸如流线、私密、居景等关系,进而影响使用者的体验。与玲珑馆近似的平面出现在泰州乔园的因巢亭上[5](图7),跟前者不同的是,作为住宅使用的因巢亭留出了东边的廊下通道和南向的凌空走廊,室内使用空间偏心西北,以尽可能多地获得南向的观景廊道和相对私密的流线。

2.2 家具布陈

对比童寯和刘敦桢在20世纪两个不同年代的测绘图,可见前者是一个经过多重分隔的拥有尽端小房间的私密居所,后者是一个被回形环廊包围的开敞展厅(图8)。这个私密小空间的家具布置可以从狮子林立雪堂的展陈上窥见一斑,一个圆形落地花罩将坐卧起居的小空间从行游的大空间中划分开,配合帘帐帷幕之类的使用,形成一个适宜日常居住的空间(图9)。

上文中两个时代玲珑馆的建筑空间的纵向对比分析以及针对平面分隔和家具布置的横向延伸讨论带给我们的启示:相同的建筑平面,由于使用者的功能设定不同,导致空间划分的不同,进而产生了居景品质和私密等级上的差别,甚至带来了观景时不同的心理感受差异,而这种相同形制下的差异空间感受和品质追求也正是当代造园和古建修复都应当积极关注的。

(a) 童寯测绘时期

(b) 刘敦桢测绘时期

(c) 泰州乔园因巢亭(出自潘谷西《江南理景艺术》)

(a) 童寯测绘时期

(b) 刘敦桢测绘时期图8 变化前后的居景关系推想

(a) 立雪堂内家具布置

(b) 立雪堂平面测绘(出自刘敦桢《苏州古典园林》)图9 家具布陈

[1] 刘敦桢. 苏州古典园林[M]. 修订版.北京:中国建筑工业出版社, 2005.

[2] 童雋. 江南园林志[M].2版. 北京:中国建筑工业出版社, 2013.

[3] 苏州民族建筑学会.苏州古典园林营造录[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2003.

[4] 鲁安东. 隐匿的转变——对20世纪留园变迁的空间分析[J]. 建筑学报, 2016(1):17-23.

[5] 潘谷西. 江南理景艺术[M].南京:东南大学出版社, 2001.

TU-024

A

[定稿日期]2017-05-22

钱亮(1988~),男,硕究生在读,研究方向为建筑设计及其理论。