饥荒肆虐:谁之过?

2017-11-08巴托洛毛斯·格利尔劳拉·霍夫林格尔等

巴托洛毛斯·格利尔++劳拉·霍夫林格尔等

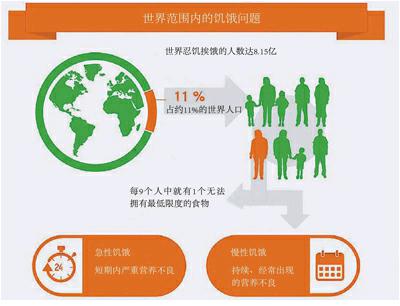

世界上每9个人中,就有1个正在忍饥挨饿;有2000万人直面饿死的威胁,8亿人深受“慢性饥饿”的摧残。全球气候变化导致的自然灾害以及连年战乱、政治腐败、粮食投机活动、社会分配不公等是导致严峻饥饿问题的主要原因。

阿莎·哈姆说,雨季是一年中最美好的时期,因为爱随雨水降临村庄。人们在雨季举办婚礼,所有人都有充足的食物,可以宰杀肥美的山羊,也有足够的骆驼用来下聘礼。骄傲的牧民阿莎·哈姆是7个孩子的母亲,她喜欢回忆饮食充裕的雨季时光,尽管对于如今努力求生的她而言,这种回忆十分痛苦。

阿莎·哈姆穿着一件绿色长袍,提着一个空空的水桶,站在费奇阿尤比尘土飞扬的土地上,这是索马里北部索马里兰地区的一片居民区。阿莎从沙漠赶来,因为她听说这个小村还能打到水。

地上躺着一些布满灰尘的动物尸体:腐烂的骆驼,小腹裂开、里面可见塑料袋的山羊——这是它们临死前找到的最后一餐。最近几个月,多达1000多万匹动物被活活渴死了。阿莎说:“牲畜死了,接下来就轮到人了。”

以前,一年有两次雨季,分别在春天和秋天来临,但是近两年来只剩下干旱。

阿莎表示,第一次干旱来临时,很多人都靠以往的储备活了下来;第二次干旱时,储备用尽;而现在,面对这第三次干旱,索马里兰地区靠饲养牲畜为生的人中有75%破产了。阿莎原本有50头山羊,现在只有5头还活着。“我们四处寻觅,只想找到点能果腹的食物,”她说,“但总是一无所获。”

这个国家各个地方的牧民都来到了费奇阿尤比,因为有家援助组织在这里分发水。村民人数翻了4倍,牧民们在村庄边缘支起褪色的帐篷。

“来吧。”阿莎·哈姆说着,匆匆走进她的帐篷,指着地上一口空空的罐子,一个装有一点奶粉的盘子。帐篷外,仅剩的5头坚强的山羊待在用荆棘围成的羊圈中。“我们既没有肉,也没有奶,”她说,“一天吃一顿米饭,我的孩子已经没有力气了。”

她已经不再期待降雨。“山羊太虚弱了,如果天气变化,它们会死。”阿莎·哈姆不知道该如何继续生活。

到2030年,世界上将不再有阿莎这样悲惨的命运——如果联合国粮食署定下的“零饥饿”目标能够实现的话。我们完全有理由保持乐观,因为自1990年以来,全世界饥饿人口数量已经减少了200多万。

然而遗憾的是,近来,“零饥饿”的目标离我们不是越来越近,而是越见遥远了。

在索马里、南苏丹、也门和尼日利亚东北部,超过2000万人可能饿死,不是将来某个时候,而正是现在。联合国紧急救济协调员斯特芬·奥布莱恩警告,世界将面临自二战以来“最大的人道主义危机”。

7月,在汉堡召开的G20峰会上,富裕国家如何帮助贫穷国家再次成为重要议题。而本周之内可能饿死的2000万人,還只是问题的可见部分,紧急的饥饿危机表现在很多视觉效果震撼的图片上,问题的更大部分却隐藏在这一数据之后——8亿人:2017年,地球上仍然有这么多人在挨饿,这是1/9的世界人口。

为何人类连饥饿这一最基本的问题都无法解决?谁该对此负责?谁能从中获益?最重要的是:究竟要如何战胜饥饿?《明镜周刊》派出一组成员去寻求答案。记者们来到索马里北部和南苏丹,还去了饥饿问题程度较轻但持续时间长久的海地和印度。

索马里兰城市布劳的医院中严重饥饿的孩子,已经无力哭喊。

索马里兰地区:气候灾难

在索马里兰地区城市布劳的医院里,医生玉苏福·阿里站在一个一岁三个月的小男孩面前。他叫哈姆萨,身形消瘦得可怕。村民在路上拦截下一个救助组织的车队,请求他们将这个小男孩带往下一个城市。

现在哈姆萨无精打采地躺在母亲怀里。阿里医生摸了摸他的胃部,然后温柔地抚摸孩子身体上的伤疤。就在这个男孩变得异常虚弱之时,他的家人将燃烧的木头按在他的皮肤上,期待火焰赶走诅咒。这家人不愿相信,威胁哈姆萨生命的并不是诅咒,而是饥饿。

在索马里,像这样的故事还有很多。上次史无前例的大干旱才过去6年,那时饿死了26万人。联合国估计,如今约有700万索马里人需要帮助——多于总人口的一半。为此需要13亿欧元捐助资金,但是如今只筹募到了这个数额的1/3。

这个国家北部的索马里兰地区于1991年宣布独立,但是并不被世界所承认。和索马里其他地方不同,索马里兰有个民主选出的政府,军方和警方垄断了武力,当地有自己的货币、国旗,甚至还举办过书展。作为世界上最糟糕的战地之一,这里有能够继续正常运行的公共机关,实属难能可贵。然而情况仍不容乐观。

“这里有100万人口,我们却只有6辆救护车,而且没钱买汽油和雇佣司机。” 布劳的医生阿里说。

孩子大部分能在医院待两周。墙上挂着老鼠和鲜花的图画,孩子们躺在病床上,大部分需要通过导管获取营养,他们没有力气哭喊。“最糟糕的是寂静。”阿里医生说。

饥饿的人停止摄入食物后没几天,身体就转入节能模式。机体消耗肝脏和肌肉中的糖原,以便为大脑提供葡萄糖,然后消耗身体储存的脂肪,最后是肌肉和器官中的蛋白质。饥饿的人行事糊涂,充满恐惧,大脑效率降低。很多人开始腹泻,出现感染,陷入昏迷,有些人的心脏停止跳动。孩子容易出现水肿,肚子膨胀起来。死亡大概在20-60天内降临。

要拯救饥饿的人,紧急救助是必须的,但是为了避免未来再次出现饥饿灾难,像索马里兰这样的地区需要一个长期的策略。

迄今为止,全球气候变化导致干旱问题极端化,气温上升,人和动物就需要更多饮用水,热浪比以往更频繁毁掉全部庄稼。气候变化大部分是由富裕的发达国家导致的,深受其害的却是最贫穷的国家。

长期以来,索马里兰被认为是非洲成功模式的典型代表。然而实际上政府缺乏资金来战胜这样规模的饥荒,而索马里兰不被国际社会承认,导致它几乎得不到任何救助。

就这样,灾难蔓延。一直以来,传统畜牧业是索马里兰唯一的经济支柱。在经济好的时候,这个地区每年能出口400万头山羊、绵羊、骆驼和牛到阿拉伯国家。政府预算的75%都来自出口这些动物创下的税收,而干旱撼动了整个民族的生存基础。有出路吗?

“我們必须转变人民的生活模式。”索马里兰环境部长、国家干旱委员会成员舒克里·班达尔说。班达尔是个智慧而自信的女人,目前面临着一个几乎不可能完成的任务。班达尔知道她的人民必须放弃传统,寻找新的出路,因为从长远来看,这个国家会太过干旱,不再适合畜牧业的发展。

“我们必须从畜牧业经济中解放出来。”班达尔说。她努力让自己的话听起来乐观一些,虽然她一再使用“必须”这个词。“我们必须扩大渔业,改变我们的饮食结构,必须让收入来源多样化。”索马里兰有石油资源,还有柏培拉港。但是这一切都需要几十年才可能实现。

班达尔热烈谈论着石洞壁画和沙滩,梦想着旅游业蓬勃发展。但是索马里兰无法独自达成保护环境的目标。就在班达尔办公室附近的医院里,还不断有挨饿的孩子前来寻求救治。

《巴黎气候协定》规定,支持贫穷国家适应气候变化。因此,美国总统特朗普退出协定的决定,是对抗饥饿斗争中的一次倒退。

南苏丹:当饥饿成为武器

索马里、也门和尼日利亚东北部面临的威胁,在南苏丹已经成为了现实:联合国官方宣布于2013年底爆发内战的南苏丹部分地区陷入饥荒,拉响了最高级别的5级警报。大约一半南苏丹居民,即550万人正在挨饿。

一架小小的联合国运输机停在尼阿尔的机场跑道上。一眼看去这里并没有饥荒的痕迹,相反似乎一切丰腴肥沃,树木和灌木丛郁郁葱葱,牛看起来十分健康,由尼罗河水滋润的土地也显得非常湿润。

在南苏丹,要对饥饿问题负责的并不是气候,而是战争。自2011年成立以来,这个世界上最年轻的国家一直受到国际慈善组织资助,而且其国内矿藏资源十分丰富,实际上这里不该有人饿死。

南苏丹团结州的叛军:腐败、好战的政治家将饥饿变成武器。

在尼阿尔的一家病院中有16个床位,其中只有5个床位上躺着病人。“我们无法找到在战争中逃到沼泽深处的人。”一个护理人员说。其中一个床位上坐着20岁的尼亚夸克娜·加特尤沃,她带着年幼的儿子和一个新生的婴儿步行来到尼阿尔。

“一些穿着制服的男人来到我们的村庄,杀死了很多人。”她吞吞吐吐地叙述道,“我抱着孩子在沼泽中走了很多天。”

约10万人逃到了尼阿尔,很多援助者却因为担忧自身安危选择了离开。目前,尼阿尔只能坐飞机抵达。随处可见烧毁的军用飞机,无数房子被摧毁。两年前,政府军队最后一次尝试夺回尼阿尔,结果被叛军成功防御。而现在,战争随时可能再次爆发。

腐败、好战的政治家将饥饿变成了战斗武器,有两个男人尤其要对此负责:萨尔瓦·基尔和里克·马察尔。他们代表着这个国家的绝大多数人口。总统萨尔瓦·基尔是个丁卡人,他曾经的副手里克·马察尔是个努尔人。2011年独立后,他们打响了一场以种族敌对为特点的权利斗争。硝烟弥漫的战事也使得援助人员很难接触到需要帮助的民众。

而援助组织虽然帮助了挨饿的人,但也延长了战争,至少首都朱巴的独立咨询机构苏德学会的主任约克·约克是这样认为的。约克本人就是一名发展援助人员,写过多本关于苏丹的书。“为民众提供食物的人,也养肥了武装力量。”他说。因为很多食物要么被转运到军队,要么分给了家里有士兵的家庭。

不久前,南苏丹政府以令人无法想象的厚颜无耻要求援助者支付1万美元才能获得工作许可,这笔费用是原来的100倍。面对强烈的抗议,它虽然做出了让步,但仍然让士兵在成百上千个检查点向援助者收过路费,以此获得收入。

约克说起援助者的永恒两难境地:“紧急救助能拯救生命,但也会阻碍政治解决方式的出台,使得造成饥荒出现的根源无法去除。”他呼吁调整对南苏丹的救助策略:“苏丹政治家需要自己思考解决方案。”

很多发展援助人员都在拿生命冒险:在过去的3年半时间内,南苏丹已经有超过100名援助者遇害。尼阿尔一位紧急救助组织成员将一个男孩放在秤上称重,后者的体重远远达不到年龄正常值,肚子鼓鼓的。“我们必须和当地当权者谈判,我们没有选择,”他说,“这是必须履行的人道主义责任。”

索马里和南苏丹的饥荒都是由人类自身导致的,最重要的是国际政治共同努力,遏制全球变暖趋势,解决冲突。但是在那些不存在战争和经济气候灾害的国家,为何也有人挨饿呢?很少得到专注的那8亿挨饿者又是怎么回事呢?

海地:贫困常态

在海地东南部一个村庄的教堂中,女人们和她们的一个或几个孩子坐在长凳上。前面的黑板上写着“预防营养不良”几个字,这是发展援助人员们马上就要发表的演讲的主题。

33岁的依弗朗西亚·拿破仑看不懂黑板上的字,她从未上过学。她和快满两岁的小女儿路德加吉娜坐在第一排。她们4点起床,快10点才到教堂。依弗朗西亚什么都没有吃,也没有什么能给孩子吃。

海地几乎没有孩子因饥饿而面临生命危险。和索马里兰或南苏丹不同,这是另一种形式的饥饿:日日夜夜,慢性发生。每两个海地人中就有一个营养不良。

“我们本该有足够的食物,”一位援助人员这样开始自己的演讲,“而且应该是洁净的食物。”在海地,不洁净意味着被霍乱细菌污染。这位援助人员建议人们每天吃肉、蔬菜和米饭这3类食物,保持营养均衡。

依弗朗西亚并不是不知道应该给她的孩子们吃什么。除了路德加吉娜,她还有一个9岁的女儿和一个11岁的智力低下的儿子。当他像如今的路德加吉娜这么大时,才2公斤重。她背着他坐了约5小时的货车来到首都太子港,这段路程对她来说极其遥远,就像一场环球旅行。那里的医生救下了男孩的性命,但他大脑的损伤却是不可逆转了。

在海地,发展援助组织的目标就是,避免两岁以下的孩子出现营养不良,因为由此產生的大脑损伤是长期不可逆的。演讲结束后,援助人员登记下每个女人的名字,并测量孩子的上臂围。

依弗朗西亚来到这里,是为了避免路德加吉娜重复她哥哥的命运。这个女孩的皮肤和妈妈一样黑,头发却不是黑色,而是棕色的,对于黑皮肤的人来说,这是营养不良的标志。为了买到足够的食物,依弗朗西亚需要一份收入。有些日子她会做将木炭装进袋子的零工,可以得到约70欧分钱。没有木炭可装的时候,路德加吉娜就不吃东西。

长期以来,海地一直是发展援助组织活动的重镇,可为何情况还是如此严峻呢?

在这里,全球气候变化也起着一定作用。它就像个坏脾气的幽灵,一会儿出现在这里,一会儿出现在那里。它带来暴雨,使得当地突然进入雨季。北部干旱,南部洪水,海平面上升,土地盐碱化。人们为获得木炭非法砍伐森林,从而导致泥石流。而这一切使得农民根本无法种植土地,进步被摧毁,项目被暂停。而海地依赖于食物进口,又进一步削弱了它的农业。

对于每个国家来说,处理这些问题都是一个巨大的挑战,但是很少有国家像海地这样脆弱。它最重要的经济支柱是农业,政治腐败吞噬了绝大部分国家收入。好消息是,在几十年的政治动乱之后,这里没有了战争,自二月以来甚至还有了一个政府:在一年半的国内动乱后,若弗内尔·莫伊兹掌权了。进入光头党之前,莫伊兹靠出口香蕉挣钱。他将数百农民从土地上赶走,以便建立起自己的香蕉帝国。

如果期待这个新领导解决政治腐败、管理混乱和饥饿问题,未免太过乐观。但是发展援助人员再多,也不能代替一个运行良好的国家。毕竟他们无法保证数百万人长期摄入足够的营养,只能试着短期避免发生最糟糕的情况。

一位援助人员宣布,所有女人一周后再带上两个空袋子来装世界粮食计划署捐助的食物。预算还够3个月——没有饥饿,孩子可以正常发育的3个月。依弗朗西亚只能再领一个月粮食了。那之后,路德加吉娜就满两岁,不符合领取条件了。

印度贾坎德邦的母亲和孩子们:世界上最昂贵的粮食项目之一

食物的游戏

穷人将他们70%的钱都花在购买食物上,如果大米、小麦或玉米的价格上涨,对于依弗朗西亚这样的人来说很快就会威胁到生命。在交易所投机活动的全球游戏中,投机家积累了财富,而他们则成为了牺牲品。

那些想在世界粮食市场上分一杯羹的投资者,带动粮食价格飙升。而快速上涨的食品价格,导致从2010年夏天到冬天有4400万人的生活水平滑落到贫困线以下。无数的援助组织,甚至连教皇都呼吁停止粮食投机活动,然而情况至今没有得到明显改善。

印度:分配问题

印度原本有很好的条件养活它饥饿的人民,它的经济增长速度比世界上大部分国家都要快。根据国际货币组织的数据,5年后,印度将取代德国成为世界第四大国民经济体。这个国家的粮食产量在过去几十年翻了番,有大米和牛肉可供出口;有个运行良好的政府,中产阶级规模也在不断扩大。

然而事实是:印度的营养不良人群是世界上规模最大的,多达1.95亿。在5岁以下的婴幼儿中,由于营养不良而发育迟缓的占到约40%。这些数字让人难受,也很难理解。

苏库尔穆尼·马兰迪生活在贾坎德邦,这是印度东部的一个贫困邦。此时,她所在的村庄正经历一场暴风雨,雨水漏入屋内。自丈夫去世后,35岁的她就开始独自养育5个孩子。她上一次能买得起一个鸡蛋,还是一个月前,要买得起市场上的芒果和瓜更是不敢奢望。

马兰迪是个筑路工,每天能赚150印度卢比,约合2欧元。她10岁的大女儿刚上完五年级,却还不会读写。现在她得待在家里照顾弟弟妹妹,她以后的日子可以预见:和母亲一样很早结婚,生出超过她抚养能力的数量的孩子。在印度,饥饿以这种方式延续着。

实际上,这个女孩有上学的义务,但是她没去上学,也不会有人管。她的弟弟妹妹应该上托儿所,自1975年以来印度成立了数十万座托儿所,孩子们本应在那里吃到一顿温暖的正餐。印度并没有无视民众的死活,这个国家很早就布下了营养保障网,但是其管理非常混乱,像马兰迪这样的人直接被无视了。

到2050年,印度人口将上涨到17亿。在印度,全球变暖带来的恶果也很明显。印度劳动人口中一半是农民,他们常常抱怨收成不好。

印度饥饿问题的原因在于分配不均和社会不公:低等种姓比高等种姓,女儿比儿子更容易频繁挨饿。“在人类历史上还从来没有一个国家创造的财富如此多,在社会公平问题上却投入得如此少。”印度著名经济学家让·德雷茨说。

德雷茨参与了印度国家粮食安全行动,这是世界上规模最大、投入最多的粮食项目之一:印度支出约200亿美元,为8.2亿公民提供大米、小麦和小米,然而实际上约有1亿人得不到自己应得的份额。

“印度政治家对移民火星计划热情满满,”德雷茨说,“对本国的饥饿问题却熟视无睹。”这并不是由于资源匮乏,而是由于政治意愿缺乏。

该如何做?

只要人们还打仗并造成全球气候变化,“零饥饿”就永远只是个梦想。但是饥饿问题可以被控制在最低限度:为此可以做很多事情,而且根本不难。

如果说数亿人是因为全球气候变化而不得不挨饿,相反也可以说,保护环境就是在和饥饿问题战斗。单单这层关系就该激励地球上的每个国家遵守《巴黎气候协定》。

而面对战争和恐怖主义导致的饥饿问题,则需要理清责任,在国际层面重视起来。只要像苏丹那样腐败、残暴的政权仍然能够毫无节制地出售石油,购买武器,情况就不会改善。在腐败当权者剥削人民的国家,援助不应终止,反而应该比以往力度更强,同时施以政治压力。

世界人口增加不一定会导致更严重的饥饿问题。全世界生产的粮食足够养活100亿甚至120亿人口,但是其中1/3都在收获、运输和储存的过程中流失了,或是被扔到家庭的垃圾桶里浪费了。仅仅在德国,每年浪费的粮食就多达2800万吨。

工业国家的经济发展造成了约1/3的全球温室气体排放,此外还有运输和冷冻食物的能耗。也正因如此,我们要改变粮食生产的方式:农业工业对物种灭绝、环境污染和水资源缺乏要负很大一部分责任,环境污染物质、化学肥料和重机械的大量使用威胁森林、水和生物的健康,因此也会危及整个粮食供应的基础。

最关键的并不是不惜一切代价提高生产效率,而是在需要的地方生产食物。因此穷国应该停止将土地租赁给外国农业跨国公司,转而促进当地农业发展,使得当地粮食生产和消费相互促进,形成抑制饥饿问题出现的良性循环。

从长远来看,我们还需要培育出在干旱或盐碱的土地上也能繁荣生长的农作物,而一条可行的道路——虽然也充满争议——就是转基因技术。需要强调的是,对抗饥饿的斗争可以分解为很多小步骤,而每一个小步骤都可能带来大改变。