建设弹性的社会治理体系*

2017-11-07朱德米

朱德米 林 昕

(同济大学,上海 200092)

建设弹性的社会治理体系*

朱德米 林 昕

(同济大学,上海 200092)

随着我国经济转型深化,城市社会多重矛盾并现,由此引发的群体性事件将影响城市社会稳定。本文通过分析中国典型群体性事件,探究了城市社会稳定风险的特征与衍生机制、制度脆弱性的特征与评估方式。制度脆弱性是影响社会稳定风险的重要因素,脆弱制度不利于应对重复风险,甚至降低社会运动燃点。因此,要以建设弹性的社会治理体系为突破口,通过建设包容性决策过程和回应性强的风险沟通,提高城市的抗风险能力。

城市社会稳定风险;制度脆弱性;弹性;社会治理;社会稳定风险评估

伴随社会转型不断推进,中国已步入风险社会,不仅面对着自然灾害等传统风险威胁,还要应对人类活动产生的社会稳定风险,尤其是在人口结构复杂和社会矛盾多元的城市中,社会不稳定因素层出,群体性事件屡见不鲜。例如2016年江苏抗议“减招”事件、北京家长抗议毒跑道事件、西安出租集体抵制网约车事件、湖北仙桃抵制垃圾焚烧厂事件、连云港抵制核循环项目选址事件等。上述群体性事件中,群众身处利益风暴中心,受社会环境渲染,催化出过激行为,对社会造成了巨大影响,如何治理社会稳定风险成了当前迫切需解决的难题。

本文通过分析社会稳定风险的含义、类型及其在城市中的衍生机制,研究城市社会稳定风险发生的内在原因,探索提高城市抗风险能力的有效途径,从而构建弹性社会治理体系。

一、城市社会稳定风险类型与衍化

风险与城市居民生活息息相关,正确认识风险和辨别社会稳定风险,将有助于提高风险治理深度和准度,完善风险管控机制。本文将从风险定义、城市社会稳定风险类型及其衍化机制三方面进行研究。

1.风险的多重含义

风险呈现形态和方式多种多样,多方学者都曾展开对风险问题的反思与探讨。早在1986年,德国社会学家贝克(Beck U)提出“风险社会”概念,指出风险是现代化的产物,风险与人的各项决定紧密相连[1]。此后,在技术、经济、心理、社会诸多领域风险研究层出不穷。

在技术学领域,风险(R)定义为事件发生可能性(P)及其危害程度(C)的函数[2]。其关系可用公式表述为:

诸多学者都得出了相似的定义。联合国在化学品毒性研究中将风险定义为概率和伤害力的乘积[3]。 卡普兰(Kaplan S)和加里克(Garrick BJ)认为风险等于三元组(si,pi,xi),其中si是第i种情景,pi是这种情况的概率,xi是第i种情景的结果,i=1,2……N[4]。上述风险定义均可以通过统计方法得出概率,是可测量的。

但另一种观点认为,风险是不确定性,即没有客观、指定的概率值。奈特在1921年提出风险-不确定性的两分法,认为风险不同于不确定性之处在于它对一组可能的状态的收入分布是已知的[5]。弗里德曼则驳斥风险-不确定性的两分法,认为风险是主观的,以现有知识为基础的个人评价的表述[6]。此外,内阁办公室(Cabinet Office)认为风险是指结果、行动和事件的不确定性[7]。特耶·埃文(Terje Aven)认为风险是关于活动后果的严重性和不确定性,并基于人类有限的认知[8]。

在经济学领域,风险是收益或代价的不确定性,可以由成本与收益的分布进行比较计算。冯·诺依曼和摩根斯坦提出预期效用函数,分析风险条件下,趋向于采取最优策略的“理性人”如何做出选择[9]。风险偏好理论中,风险偏好者为了获取超过资本价值的收益,选择更大不确定性的投资方式,但也承担损失预期经济利益的风险,风险厌恶者则规避不确定性,风险中性者不会强烈反对不确定性。

在心理学领域,风险感知是公众对风险的规模、后果严重程度、可能性等的认知,体现在公众对风险的态度和应急行为。英国皇家学会(Royal Society)把风险感知定义为人们对危险和收益的信念、态度、判断和情绪,以及更广泛意义上的文化和社会倾向[10]。风险感知的研究经历了风险特征、群体特征和社会特征三个阶段。其主要内容是:每种危险都有其风险感知模式,即“性格画像”,不同受众的价值、情感、经验等因素又是复杂多变的,而现代的技术发展、制度、社会也将强化或弱化风险感知,因此风险感知是一个不断再加工的过程[11]。

在社会学领域,相较于风险感知的影响,该领域学者重视社会因素发挥的作用。卡斯曼(Kasperson)等人提出风险社会放大,即心理、社会、文化、政治状态相互作用放大风险[12]。个人对风险的认识和信息的获取多半来源于外界交流,风险信号在信息系统中传播时被或有或无地增加或删除信息,因此接收者对风险的认识会受到社会外界的影响。同时个人也是社会建构的一环,回应行为又反之造成新的社会后果,最终使风险后果被放大或缓解。正如隆巴尔迪(Lombardi)观点所述,“风险是事实、特定社会结构和特定社会文化或者价值系统之间的累积性互动”[13]。总之,风险的社会建构即是个人主观特征和社会特征交互影响风险的过程。

本文所讨论的社会稳定风险是社会活动造成一定危害的可能性,它也是社会主观反映,风险的后果往往会受到群体特征和外界环境影响。倘若人们依赖传统的风险处理路径,陷入“大闹大解决、小闹小解决、不闹不解决”的怪圈,他们的行为将使风险问题更难以规避,尤其是在城市中,风险的可能性和破坏程度将大大增加。

2.城市社会稳定风险类型

社会稳定风险是人类活动的产物,越密集的地区滋生风险的可能性越大。城市满足人们对更好生活条件的追求和对产业结构调整的需要,大量人口涌入城市,在产生集聚经济效益的同时,也潜伏大量社会稳定风险。了解城市社会稳定风险的特征与类型,对及早预防和化解风险具有重大意义。

(1)城市社会稳定风险特征

随着城市转型深化,城市内部多重矛盾并现,不同于农村社会稳定风险,城市社会稳定风险具有以下四点特征:

第一,高密度人口聚集和快速流动。国务院在《国家新型城镇化规划》中提出,2020年我国常住人口城镇化率要达到60%[14]。以北上广深为代表的城市,凭借优质的经济资源和基础设施,吸引大量80、90后劳动者投身于第三产业,产生了聚集效应。高密度人口聚集和快速流动,为城市提供源源不断的动力,也带来风险和挑战。表现在:城市人口结构复杂,不同职业、性别、家乡的人群产生矛盾冲突。以农民工为例,外来人口与本地人口在文化习俗、政策导向、收入分配等方面存在明显分割,冲突由此产生。此外,人群密集意味着公共服务需求量大,在就业、交通、住房、就医等方面的利益诉求更多样化,政府管制成本增加,而且城市的社会稳定风险放大效应更容易产生。

第二,自然灾害、技术、生态、健康、经济、安全等风险与社会稳定风险相互转化,呈现出高度复杂性。近年来,城市面临的风险多种多样,例如,自然灾害、疾病传播、温室效应等环境问题引发的生态风险和健康风险;市场调解机制失灵引发的经济风险等。每种风险都存在不确定性,都可能使相关利益者受损,当人们的不满情绪急需表达时,可能挑战社会秩序,采取社会群体性行为寻求关注,最终转化成社会稳定风险。

第三,社会稳定风险可能性演变为现实性的概率增大。一方面,风险源潜伏在政治、文化、环境等领域,数量更多,更容易触发。另一方面,城市快速发展的科学技术既可以用于控制风险,也会在社会稳定风险转变为现实过程中起到推波助澜的作用。在缺乏前车之鉴的情况下,管理者无法充分准备预防新风险的措施。再者,城市人口知识外溢和信息共享渠道多,人们维护自身利益的意识和呼声更加强烈,社会稳定风险发生概率增大。

第四,破坏程度超出理性判断。城市社会稳定风险会给社会造成很大震荡。考虑到人群和城市之间的舆论传播、政策扩散、人员流动,社会稳定风险产生的伤害范围和程度往往超出人们的理性判断。以春运为例,它被喻为“人类社会最壮观的人口流动”,据中国铁路总公司预计,2017年春运期间,全国铁路预计发送旅客3.56亿人次,同比增加3156万人次,增长9.7%,期间全国铁路旅客发送量连续4天超过1000万人次[15]。如此大客流量蕴含巨大风险,2017年春运期间,铁路公安累计发现治安隐患9082个,整改7998个。可见,大量人口聚集在狭小的空间中流动,其中承载的社会稳定风险之大,超出人们的想象,微小的摩擦都有可能被放大成社会冲突事件。

(2)城市社会稳定风险类型

本文采用《国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法》规定的分类方法,把社会稳定风险划分为高风险、中风险和低风险三个等级。

低风险意味着多数群众理解支持,但少数群众对项目建设实施有意见。风险事件参与人数在20人以下。一般采取个体非正常上访、静坐、拉横幅、喊口号、散发宣传品、散发有害信息等措施。具有一般负面影响。

中风险意味着部分群众对项目建设实施有意见,反应强烈,可能引发矛盾冲突。风险事件参与人数在20至200人之间。参与者多采用集体上访、请愿、发生极端个人事件、阻断交通、负面舆论等。有较大负面影响。

高风险意味着大部分群众对项目建设实施有意见,反应特别强烈,可能引发大规模群体性事件。参与人数超过200人。发生冲击、围攻党政机关、要害和敏感地区,聚众闹事、非法集会、示威、游行,罢工、罢课、罢市等事件。有重大负面影响。

此外,上述社会稳定风险特指人民内部矛盾,并不包括敌我矛盾,即革命行为或恐怖活动。如今社会中敌我矛盾和人民内部矛盾交织,要正确区别二者,并采取不同的应对方式。对待以推翻政权为目的的集体行动和极端主义的破坏行为,要严密防控,在适当的时候予以打击。人民内部矛盾则以化解、教育、参与决策为主。

3.城市社会稳定风险衍生机制

社会稳定风险的产生原因,主要是公共决策成本、收益和风险在不同阶层、空间利益相关者中配置不均衡。当个体所得收益、成本和风险与预期状态不一致时,社会利益均衡系统的波动和涨落超出一般范围,矛盾可能激化为群体性事件或极端个人事件。衍生机制主要分为以下两种:

(1)空间利益相关者的利益均衡系统出现波动

社会稳定风险的衍生多与空间利益者相关。近年来,城市大型工程项目建设引发的社会稳定风险事件不断,主要涉及PX项目、垃圾焚烧厂、污水处理、高压电线、核能等项目,例如2007年厦门PX项目事件[16]、2008年上海磁悬浮事件、2009年广州番禺反垃圾焚烧厂事件[17]、2012年启东事件[18]、2014年余杭事件[19]、2016年仙桃反垃圾焚烧厂事件[20]等邻避事件。上述事件中,居民通过项目获取的补偿抵不过项目对安全健康、心理和资产价值带来的损失,于是发起邻避运动,反对项目建设在自家周围。

这些重大事件背后的原因,是重大工程项目的评估不善,决策过程中缺乏沟通,忽视居民维护个人或集体利益的呼声。为此,中央特别指出在重大工程和项目建设中做好社会稳定风险评估的重要性,对可能和空间利益相关者产生冲突的项目,必须进行社会稳定风险评估,预防和减少群体冲突性事件。

(2)阶层利益相关者的利益均衡系统出现波动

另一种社会稳定风险衍生机制与阶层利益相关者利益均衡系统相关。一些重大政策领域,如收入分配、养老、医疗卫生、健康、教育等,往往切中城市各个阶层社会成员的利益要害。尽管每个角色对社会发展都付出了贡献,在需求过载的社会转型风险期,不一定能得到等量的回报,且各自面临的风险以及承担风险能力都不同。如果对教育、养老、医疗卫生等涉及自身利益的政策不满,对财富分配不公平的现象失望,弱者可能采用理性谈话的方式,甚至极端方式表达利益诉求。

在我国高校招生指标问题中,外地考生与本地考生、城市考生与农村考生、不同生源地的考生之间,就存在关于有限教育资源的利益冲突。以江苏高考“减招”事件为例。2016年江苏作为生源计划调出地向中西部地区调出三万八千个招生名额,该政策一出,江苏当地众多高中生家长在教育厅门口发起大规模抗议活动。上述招生制度激化了不同阶层、地区间的矛盾,最终演化成社会稳定风险事件。为保证各地考生获得接受公平教育的权利,促进我国人才发展建设,高校招生政策应当提高包容性和风险适应能力。

二、制度脆弱性及其表现

风险是客观存在和主观反映的结合体,它也是社会建构的产物,社会制度的脆弱与否将影响利益均衡系统波动,影响风险的产生和消失。因此,制度脆弱性是城市稳定发展的重要影响因素。

1.脆弱性的基本含义

脆弱性的概念发生了从单结构到多结构、单维度到多维度的演变。结构上,主要包含暴露状况、敏感性、应对能力、适应能力等要素。维度上,最初集中在自然学领域,如今发展到管理、经济、社会和工程等领域。

在自然领域,脆弱性是指系统在扰动因素作用下会遭受的损害程度和抵御灾害的能力。1981年,地质学专家狄默曼(P.Timmerman)最早提出脆弱性这一概念[21]。波顿(I.Burton)等人构建的R-H模型中,将脆弱性定义为受到自然灾害影响的可能性与程度[22]。芬伯格(Fineberg)认为,城市脆弱性是社会系统和环境系统受自然灾害的影响程度或恢复能力[23]。

在经济领域,脆弱性是系统对外部经济条件变化的敏感性和应对能力。1999年,联合国开发计划署首次正式提出“经济脆弱性”的概念,并将其定义为经济发展承受不利事件所带来损害的能力[24]。冯振环等人认为,区域经济发展的脆弱性,意味着经济环境稳定性差,对外部经济条件改变反应敏感,在外部干扰和变化的影响下遭受各种损失的程度比较大[25]。

在社会领域,对脆弱性问题的研究以人和社会为中心,而不是单纯的自然灾害。2006年,联合国大学的环境与人类安全研究所(UNU-EHS)提出,脆弱性与社会群体的敏感性、灾害暴露程度以及与社会经济文化背景相关的应对灾害事件的各种能力相关[26]。马克·佩林(Pelling.M)认为,社会脆弱性是在灾害发生前即存在的状态,是从人类系统内部固有特质中衍生出来的[27]。

综合以上不同学者对脆弱性概念的理解,可知脆弱性受系统动态特征和外界条件变化双重影响。如果系统能够灵活有效应对重复出现的城市社会稳定风险,将呈现低脆弱性。高脆弱性则直接表现出系统在风险暴露情形下无法避开或消化潜在的严重后果,甚至无法完成公共部门基本职能。

2.制度脆弱性

研究制度的意义在于,制度能对以社会运动为首的人类行为起到激励或惩罚作用,提供人们行为选择的预期,成功的制度对人的激励作用甚至高于科学技术和经济条件等外部因素。正如威廉·伊斯特利在《在增长的迷雾中求索:经济学家在欠发达国家的探险与失败》一书中指出,所有经济主体,不管是普罗大众、企业、政府官员还是援助机构,都会对激励做出反应,好的制度发挥的激励作用甚至能改变一个国家,促使其走向繁荣[28]。

而脆弱的制度则不尽然。制度的脆弱性是指其无法随着社会稳定风险的衍化而同步进化,甚至无法有效应对各类具有重复性的社会稳定风险。脆弱的制度主要体现在受风险干扰时应对能力更差,更加敏感不稳定,学习能力低下。后果是,不仅无法化解和减缓社会稳定风险,甚至降低社会运动燃点,导致社会稳定风险转化为现实的概率增大,事件后果的严重性和影响范围扩大。

以上海磁悬浮事件为例,2007年,上海磁浮交通发展有限公司先后提出了“沪杭磁浮上海机场联络线”项目和优化草案均遭到居民反对。2008年1月6日开始,沿线小区上百名居民每晚在闹市区进行散步游行,高喊“反对磁悬浮,保卫家园”的口号。2008年1月12日,沿线小区上千居民在人民广场集会散步反对磁悬浮项目,1月15日,仍有居民在南京路步行街表达反对意见。经历了长达半个月的后续研讨工作,磁悬浮项目宣告暂停。政府虽然采取了公示、听证会、宣传车进社区、召开专家座谈会等措施,但仍然于事无补[29]。该案例中,事前,政府缺乏源头治理意识,忽视民众参与决策的意愿,低估社会舆论压力的作用。在事中事后,公共部门无法有效应对重复出现的群众矛盾,无法在新的形势下激励或约束群众行为,这正是制度脆弱性的体现。

3.制度脆弱性的评估

为了便于理解和比较脆弱性这一抽象概念,可构建脆弱性指标体系并加以计算,以判断制度脆弱性强弱。国际上,认可度较高的评估方式有两种,分别是世界银行开展的国家政策和制度评估项目(country policy and institutional assessment)和和平基金会的脆弱性指数(fragile states index)。

(1)国家政策和制度评估项目

世界银行每年开展国家政策和制度评估项目(CPIA),对贫穷国家的表现和面临的挑战进行评分,测量评估非洲国家的脆弱性强弱,为世界银行国际发展机构分配无偿援助、低息或无息贷款提供参考依据。评估一共选取了四大模块,包括经济管理、结构政策、社会包容政策、公共部门管理,每项总分6分,分数越低,表现越好。如下图所示,2005至2015年,世界集群平均值介于3至3.6之间,总体呈现下降趋势,经济管理与结构政策的评估分数下降幅度较大,社会包容性与公共政策评估结果更稳定。

图2 2005-2015年世界国家政策和制度评估

(2)和平基金会脆弱性指数

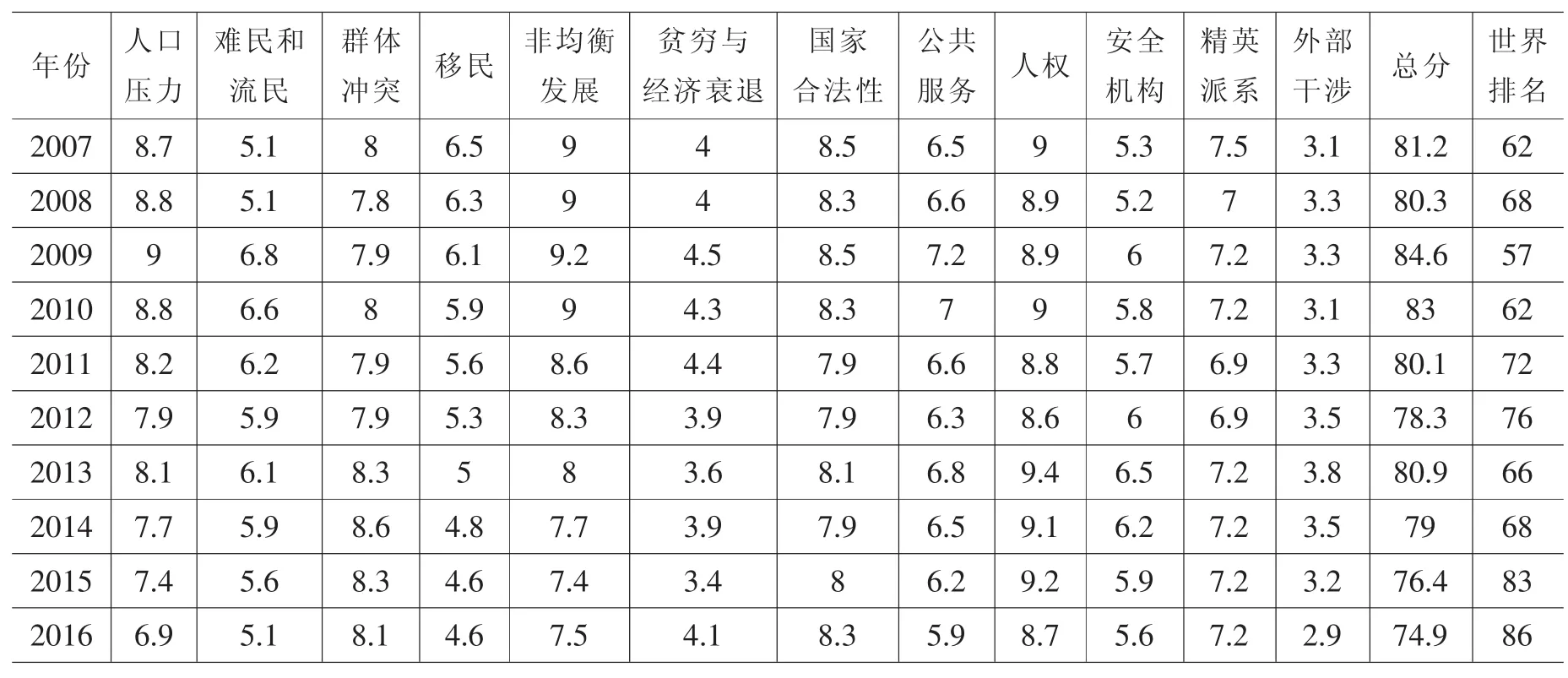

脆弱性指数产生于和平基金会的冲突评估系统工具(CAST)分析平台,采用了综合社会科学方法,分析多方数据和数以百万计的文件,并通过应用高度专业化的搜索参数,评估每一个国家的政治、社会和经济等12项指标。12项脆弱性指标中每项介于1~10分之间,总分120分,分数高代表这一国家脆弱性越高。每年基于国家的稳定性和压力对178个国家进行脆弱性排名,排名名次越低,脆弱性越低。最后按分数高低将脆弱性分为四个等级:警告、提醒、稳定和可持续性等级。通过比较全球数据,得出中国制度脆弱性处于提醒层级,且在亚洲地区属于脆弱性偏低,表现较好的国家。

表1 2007-2016年中国脆弱性指数比较

如表1所示,2007年至2016年的中国脆弱性指数下降了6.2分,且有持续下降的趋势,世界排名下降24名。但我国群体冲突指数不降反升,该项主要分析国家各个群体之间的暴力和紧张程度,指数越高说明制度越脆弱,社会稳定风险越大。我国在2014年达到8.6的分数,此后持续下降,这体现出近两年党和政府持续推进的制度改革是卓有成效的。

图3 2005-2016年中国群体冲突指数

三、弹性社会治理体系

弹性是系统暴露在外部干扰时不同于脆弱性的另一种表现形态。其特点在于能够克服原有制度缺乏灵活性和学习能力的缺陷,吸收外部冲击的干扰能量,有效应对风险。建设弹性的社会治理体系,即采用包容性决策过程,扩大风险沟通渠道,提高治理水平,将群众的抗争力量转化为积极参与公共活动的正能量。

1.弹性

首先,要厘清何为弹性和弹性的社会治理体系。弹性的概念主要涉及物理、生态和社会三个领域。

在物理学领域,霍林(Holling)最早提出工程弹性的概念,工程弹性是指在受到短暂的冲击或干扰后,能够回归到先前的均衡状态[30]。以弹簧为例,受到弯折、拉伸和压缩等外力作用后发生形变,一旦失去外力便能恢复到初始状态,但如果使材料变形超过界点时,弹性将转变为塑性,并且不可逆。

在生态学领域,生态弹性是指具备适应变革,自我调适,保持动态均衡的能力。以动物捕食、森林生态系统等为例,在受到诸如物种迁移、火灾等外部冲击后,会逐渐形成新的平衡状态。生态弹性不同于工程弹性之处,正是前者是再生过程产生的“多重平衡”,否定了单个稳定平衡的存在,原因在于它吸收了干扰量,能够维持基本功能。[31]

在社会学领域,社会弹性相比生态弹性,更重视人类的主观能动性对系统恢复能力的作用。卢塔尔(Luthar)等学者将弹性定义为一个动态过程,个人在面对重大逆境时表现出的适应性功能。马斯顿(Masten)认为弹性的概念包括:(1)尽管遇到逆境,但仍有积极成果;(2)在恶劣环境中持续积极或有效地运作;(3)重大创伤后恢复[32]。

弹性的社会治理体系意味着制度和政府管理要具备高度动态适应能力。正如美国著名政治学家、行政学家盖伊·彼得斯博士在《政府未来的治理模式》一书中提出,“弹性化是指政府及其机构有能力根据环境的变化制定相应的政策,而不是用固定的方式回应新的挑战”[33]。建设弹性的社会治理体系,方法在于继续稳步推进包容性决策过程和增强风险沟通方式回应性,因为这两种途径都有助于吸收外部干扰量,提高制度对外部环境的适应能力。

2.包容性决策过程

建设包容性决策过程包括以下四部分内容:

(1)城市公共决策过程转变

要将“独角戏”式公共决策过程转变为“辩论赛”式公共决策过程。传统的城市公共决策过程是“独角戏”式,特点是决策主体较单一、信息闭塞且单向流动、领导偏好影响决策方案、民众参与决策流于形式。这种决策对环境变化反应滞后,决策文本推出后常收到反对的声音,甚至夭折。相比之下,“辩论赛”式公共决策过程的信息具有多向流动、公开透明、多元利益协商和实质性参与的特点,尽管过程复杂、时间更长,但是决策适应性更强,风险低,能够提高公众参与的积极性、主动性和创造性。

采取“辩论赛”式公共决策制定过程,各个行为主体的参与形式也要进步。对公众而言,要把中低层次参与形式(信息告知、征求意见、咨询、谈判与博弈)转变为高层次的参与形式(协商与合作、同意);对社会科学专家和智库而言,其作为科学技术的代表应当保持独立性,积极参与公共决策讨论,成为公共决策的智力输出;对政府而言,要提高风险评估质量,即在全生命周期内做好公共决策对群体事件影响分析,做出高质量的评估报告,控制好社会利益均衡系统,引导人们形成正确的风险感知,严格坚持合法性审查,“法无授权不可为”,将权力与责任落实到决策者与实施者身上。[34]

(2)数据科学推动下的包容性

公共决策过程的包容性还意味着对数据科学的包容和运用。数据是客观反映现实的重要资源,以开放包容的心态迎接大数据时代提供的丰富资源,有助于实现需求与供给的有机衔接。

对决策者而言,认知上要有对数据科学技术的包容态度,如果依然在陈词滥调中打转,依然在数据革命中趑趄不前,依然在批评质疑中自说自话,必然会遭遇“滑铁卢”。操作方法上,要认识到数据科学技术在风险评估时能够快速精准地分析和预测风险,要建立起数据驱动的风险评估,同时,利用数据可测量性、动态性和客观性,建立起以数据为导向的绩效评估体系,有助于优化执行评估质量。最重要的是,强化多源数据交汇的程序建设,在将数据引用到决策建设时,需要有能够容纳多源数据交流的程序,即官民之间实现以数据为基础的讨论、协商和合作[35]。

(3)社会稳定风险评估

社会稳定风险评估是指在重大事项决策时,需要预先对社会稳定带来的影响进行分析、评价并制定相应措施和应急方案,以实现源头治理、动态化解的目的,减少、降低或缓解社会矛盾和冲突。要把握住预评估、源头治理和维稳模式的转变,从而将事前、事中、事后的抗议力量导入到公共决策参与过程,把“维权”“维稳”和“决策过程的法治化、民主化和科学化”三个系统结合在一起[36]。

社会稳定风险评估最早实施于四川省遂宁市,此后在中央的推动下,重大事项社会稳定风险评估在全国各地推广。2013年,党的十八届三中全会中提出“健全社会稳定风险评估机制”。

社会稳定风险评估的运转需要结合多个系统力量。一方面,国家发展和改革委系统负责审批大型工程和项目。审批时要以科学、系统的形式对重大工程建设项目的社会影响力进行预测与评估,制定应急方案,从源头上避免或减少社会稳定风险的伤害。另一方面,办公厅系统或政府法制系统负责审批重大政策社会稳定风险评估,审查城市总体规划、重大政策调整等是否存在缝隙,避免或减少不同时间、空间、阶层的利益相关者由于认为政策不公采取的抗争行为。重大政策社会稳定风险评估能使政策合理化,提高人们对公共政策的认可程度。

(4)推进公众实质性参与

公众参与是提高社会治理弹性的重要手段,是推进决策民主化的根本力量。公众参与最显著的功能是防止社会冲突,让公民的压力可以通过参与方式得到释放,尤其是将社会边缘群体纳入到决策过程,化解冲突,从而发挥从源头治理社会稳定的作用。

然而,目前我国公民参与存在若干问题。首先,公民参与的积极性和广泛性不高。科恩认为,“一般来说,极端贫困使参与者愚昧无知,即使是广泛的参与,也不过是表面文章,民主必然失败。只有丰衣足食的人才有时间和精力去做一个热心公益的公民”[37]。一些公民在经济上处于弱势地位,疲于生计,缺乏参与政治活动的动力。更何况精英群体通过把持话语权,将公众排斥在决策之外,公众参与的作用被一再减少。此外,一些缺乏信息和政治经验的公众,参与时随大流,敷衍了事,影响参与的真实性。当公民真正的利益偏好和决策结果产生分歧时,可能引发对决策结果的抗争,造成更大损失。通过查阅《社会蓝皮书(2016)》可知,当前我国民众的政治参与形式主要是选举活动,其他形式的参与比例小,如只有2.9%的受访者曾经向媒体反映社会问题。

为解决上述问题,要鼓励公民实质性参与。公民参与决策的方式,按照影响程度从低到高有:信息告知、在场、声音、协商与谈判、同意[38]。在评估过程中推进公众表达自身看法的权利,和政府协商谈判,谋求双赢,甚至让公众对项目结果有否决的权利,不能为公众接受的决策不能出台。例如厦门PX项目事件,厦门市民和众多专家在项目推出后采用集体散步的行为施以强大的舆论压力,最终厦门PX项目不得不迁址。社会稳定风险评估的要义是在源头上重视民意,将公众维权行为引导到决策过程中,而不是事后补救或否决,要把“救火”转变为“防火”。

3.回应性强的风险沟通

提高社会治理弹性的另一种方式是建设回应性风险沟通。几乎当下所有的重大群体性事件都是从小规模的信访、上访或网络舆情开始的。在风险生成机制阶段,政府与特定人群之间的沟通几乎都是失败的。特定人群的预期与政府行为的现实存在着巨大的差距,差距过大引发了风险。在全球反建制派、反精英主义的浪潮推动下,信息传播方式的改变迫切需要社会治理体系具有强大的风险沟通能力,实现弹性治理。

风险沟通渠道日益多样化,除了借用传统的纸质媒介和会议,网络成为民众反映基层矛盾、提出诉求的有力工具。民情民意既可能出现在微博、BBS、新闻跟帖等公开的“广场式舆论”中,也暗藏在微信群等小众的“茶馆式舆论”中。以江苏省高考“减招”事件为例,民众运用网络社交媒体(QQ群、微信群等)组织抗议活动。但是也存在个别人利用互联网煽动舆论、制造假新闻、扰乱公共秩序的现象,扭曲人们对风险的认识和态度。如何构建积极、有序的风险沟通渠道,需要民众与政府协同参与。

风险沟通需要政府和利益相关者共同参与,建立回应性强的风险沟通。政府承担着信息发布者、协调者和沟通者的角色,不能采用以往决定、宣布、辩护(decide,announce,defend)的DAD模式,只进行单向信息传播[39]。无论是纵向沟通还是横向沟通,政府都要建立有效的信息资源共享平台,公开发布有关风险的较全面信息,避免出现双方信息不对称导致沟通无效的问题,也要在多种利益相关者辩论时协调冲突,促成合作。民众则积极表达看法,为维护自己和他人利益,参与公共决策,及时监督并反馈问题。

四、结语

中国已经进入高速转型期,诸多前所未有的风险挑战涌现在我们面前。尤其在现代化城市,社会稳定风险更具有高度复杂性和更大的破坏力。基于对文献资料和案例的梳理,本文分析了城市社会稳定风险特征及其衍生机制、制度脆弱性及其评估方式、弹性概念及弹性社会治理体系实践途径。结果表明,城市社会稳定风险与制度脆弱性息息相关。当制度无法随着社会稳定风险的衍化而同步进化,无法有效应对各类具有重复性的社会稳定风险,将降低社会运动燃点,甚至放大后果。

完善制度建构的最有效途径是建设弹性的社会治理体系,使其具备动态适应能力,随风险同步衍化。本文提出两点建议:建设包容性决策过程和回应性强的风险沟通。从以上两方面推动弹性社会治理体系付诸实践,在决策源头,将社会抗争力量转化为理性参与,全员共同推进利益均衡化发展,解决风险困境。

[1]Beck U.The Risk Society:toward a new modernity[J].Social Forces,1992,73(1):148.

[2]Aven T.What is safety science?[J].Safety Science,2014,67(67):20.

[3]Douglas M.Risk Acceptability According to the Social Sciences[J].Foreign Affairs,1986,28(5):312.

[4]Kaplan S,Garrick B J.On The Quantitative Definition of Risk[J].Risk Analysis,1981,1(1):13.

[5]奈特.风险、不确定性和利润[M].北京:中国人民大学出版社,2005:163.

[6]胡佛,郭建青.新古典主义宏观经济学[M].中国经济出版社,1991:306.

[7]Cabinet Office.Risk:Improving government’s capability to handle risk and uncertainty[R].London:Cabinet Office.2002:561.

[8]Aven T.On some recent definitions and analysis frameworks for risk,vulnerability,and resilience[J].Risk Analysis,2011,31(4):519.

[9]Neumann J V,Morgenstem O.Theory of Games and Economic Behavior[M].New Jersey:Princeton University Press,1944:43.

[10]Pidgeon N F,Hood CC,Jones DKC.Risk Perception risk-Analysis.Perception and Management[R].London:The Royal Society,1992:89.

[11][13]伍麟,张璇.风险感知研究中的心理测量范式[J].南京师大学报(社会科学版),2012,(02):95-102.

[12]KaspersonRE,Renn O,Slovic P,et al.,The Social Amplification of Risk:A Conceptual Framework[J].Risk Analysis.1988,8(2):177.

[14]新华社.国家新型城镇化规划 (2014-2020年)[EB/OL].(2014-03-16).http://news.xinhuanet.com/politics/2014-03/16/c_119791251.htm.

[15]中国铁路总公司.全国铁路春运旅客发送量突破2亿人次[EB/OL].(2017-01-13).http://www.china-railway.com.cn/xwdt/jrtt/201702/t20170207_63210.html.

[16]朱竞若,蒋升阳.厦门PX项目 续建、停建还是迁建[N].人民日报,2007-12-19(5).

[17]陆娅楠.垃圾焚烧厂缘何难落地(政策聚焦·关注垃圾处理①)[N].人民日报,2014-6-5(2).

[18]郝洪.“环境敏感期”的新考题(人民时评)[N].人民日报,2012-7-30(9).

[19]王慧敏.现场秩序基本恢复[N].人民日报,2014-5-12(9).

[20]寇江泽.“邻避”如何变“邻利”(绿色家园)[N].人民日报,2017-1-14(10).

[21]Adger W N.Vulnerability[J].Global Environmental Change,2006,16(3):268.

[22]Burton I,White G F.The Environment as Hazard[M].2nd Edition.New York:The Guilford Press,1993:231.

[23]Fineberg H V,Wilson M E.Social vulnerability and death by infection[J].New England Journal of Medicine,1996,334(13):859.

[24][27]PellingM.The vulnerability of cities;natural disasters and social.resilience[M].London:Earthscan,2003.

[25]冯振环,赵国杰.区域经济发展的脆弱性及其评价体系研究——兼论脆弱性与可持续发展的关系[J].现代财经-天津财经学院学报,2005,(10):55.

[26]方修琦,殷培红.弹性、脆弱性和适应——IHDP三个核心概念综述[J].地理科学进展,2007,26(5):16.

[28]威廉·伊斯特利,姜世明.在增长的迷雾中求索:经济学家在欠发达国家的探险与失败[M].北京:中信出版社,2005.

[29]郑卫.邻避设施规划之困境——上海磁悬浮事件的个案分析[J].城市规划,2011(2):75.

[30]Holling C S.Engineering Resilience versus Ecological Resilience[J].Engineering Within Ecological Constraints,1996:33.

[31]刘丹.弹性城市的规划理念与方法研究[D].浙江大学,2015:64.

[32]Masten A S,Hubbard J J,Gest S D,et al.Competence in the context of adversity:Pathways to resilience and maladaptation from childhood to late adolescence[J].Development and Psychopathology,1999,11(1):144.

[33]彼得斯,吴爱明.政府未来的治理模式——政府治理与改革系列[M].北京:中国人民大学出版社,2001:94.

[34]朱德米.独角戏到辩论赛:公共决策程序建设[N].学习时报,2016-08-01(005).

[35]朱德米.增强公共决策过程的包容性[J].领导科学,2015(33):20.

[36]朱德米.建构维权与维稳统一的制度通道[J].复旦学报(社会科学版),2014,(1):154.

[37]科恩.论民主[M],聂崇信译.北京:商务印书馆,1988:111.

[38]朱德米.社会稳定风险评估的社会理论图景[J].南京社会科学,2014,(4):58-66.

[39]尹建军.社会风险及其治理研究[D].中共中央党校,2008:61.

Abstract:With the deepening of China's economic transformation,multiple contradictions arise in urban society and the resulting group events will against urban social stability.By analyzing typical group events in China,we explore the characteristics and the derivative mechanism of urban social stability risk and the characteristics and the evaluating methods of institutional vulnerability.Institutional vulnerability has an important impact on social stability risk,as vulnerable institution fail to cope with recurring risks,even reduce the fire point of social movement.Therefore,we propose to establish a resilient social governance system as a breakthrough,which aims to enhance the city's anti-risk ability through constructing inclusive decision-making process and responsive risk communication.The value of this research lies not only in exploring the root causes of social stability risk,but also in providing reference for constructing social governance system.

Keywords:Urban Social Stability Risk;Institutional Vulnerability;Resilienc;Social Governance;Social Stability Risk Assessment

(责任编辑 矫海霞)

Constructing Resilient Social Governance System

Zhu Demi/Lin Xin

D035.5

A

1009-3176(2017)05-048-(11)

*本文为国家社会科学基金重大项目 “我国市级发展规划编制中的公众参与机制研究”(项目批准号:13&ZD176)的阶段性成果。

2017-5-25

朱德米 男(1972-)同济大学经济与管理学院教授 博士生导师

林 昕 女(1993-)同济大学经济与管理学院硕士研究生