阿波罗的可视化:人机关系的图形化探索1

2017-11-03雅尼亚历山大路凯萨大卫敏德尔辛向阳孙志祥

文/雅尼 •亚历山大• 路凯萨 大卫 •敏德尔 译/辛向阳 孙志祥

设计前沿 Design Frontier

阿波罗的可视化:人机关系的图形化探索1

文/雅尼 •亚历山大• 路凯萨 大卫 •敏德尔 译/辛向阳 孙志祥

Visual Apollo: A Graphical Exploration of Computer-Human

雅尼 •亚历山大• 路凯萨:哈佛大学设计研究生院讲师,伯克曼(Berkman)互联网与社会研究中心迈科技(metaLAB)项目负责人,著有《协同设计师:建筑设计中的计算机仿真文化》(Co-Designers: Cultures of Computer Simulation in Architecture)。这部著作是对设计实践的民族志研究, 探讨了职业生涯中持续的社会和技术转型。

大卫 •敏德尔:麻省理工学院弗朗西丝(Frances)和戴维•迪布纳(David Dibner)工程与制造史学教授,航空航天学教授,著有《数字阿波罗:航天中的人与机器》(Digital Apollo: Human and Machine in Spaceflight)、《人类与机器之间:控制论前的反馈、控制和计算》(Between Human and Machine: Feedback, Control, and Computing before Cybernetics)、《莫尼特号战舰上的战争、技术和体验》(War, Technology, and Experience aboard the USS Moni tor)。

美国航空航天局(NASA)一直在与不确定的国家政策环境作斗争,时下正在寻求新的人与机器人组合的探索模式。在阿波罗时代,在太空建立人类存在是NASA工作不可分割的一部分。2有关人类在航天中的角色变化的更多信息,参见David Mindell, Digital Apollo: Human and Machine in Spaceflight (Cambridge: MIT Press, 2008).最近,火星探索漫游者任务已经表明对行星表面的远程探索可以做到非常丰硕和成功。3参见 William Clancey, Working on Mars: Voyages of Scientific Discovery with the Mars Exploration Rovers (Cambridge: MIT Press, 2012); William Clancey,“Becoming a Rover,”in Simulation and Its Discontents, Sherry Turkle, ed. (Cambridge: MIT Press, 2008), 107-27; and Zara Mirmalek,”Solar Discrepancies: Mars Exploration and the Curious Problem of Interplanetary Time” (doctoral thesis, University of California, San Diego, 2008).太空探索是在极端环境下进行的众多技术操作的范例之一。这种环境对人类和远程存在的相对重要性提出了新的问题。“到那里”意味着什么呢?

情景机器人学和远程技术的研究者、设计师和操作者正在测试技术操作中人机团队日趋分布式的配置。这些技术操作范围广泛,从太空探索到手术治疗等。4James Hollan, Edwin Hutchins, and David Kirsh,“Distributed Cognition: Toward a New Foundation for Human-Computer Interaction Research,” ACM Transactions on Computer-Human Interaction 7, no. 2 (June 2000): 174-96.然而,随着自动化新形式的出现,工作的社会组织发生了意想不到的变化。如果我们要了解控制、责任及安全自动化程度的提高所产生的影响,我们就需要突破传统的人机交互研究在人性因素和技术的社会研究两方面的方法论界限。

人性因素研究往往侧重于个体操作者和定量表示法,5Raja Parasuraman,“A Model for Types and Levels of Human Interaction with Automation,” IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics 30, no. 3 (2000): 286-97; Thomas B.Sheridan, Humans and Automation: System Design and Research Issues (New York: Wiley-Interscience, 2002).强调工作量、界面和情境意识,但是常常忽视人机团队的社会结构和操作者角色的文化生产。然而,这些因素会对工程决策和国家政策制定方面的新技术的认同产生深远的影响。尽管技术的社会研究探讨这些更广泛的社会文化问题,

一、引言

但是其研究方式常常重视定性数据、增值分析和线性解释,需要考虑事件的技术层和时间层。1Bruno Latour, Science in Action: How to Follow Scientists and Engineers Through Society (Cambridge: Harvard University Press, 1988); Gary Downey and Joseph Dumit, Cyborgs & Citadels: Anthropological Interventions in Emerging Sciences and Technologies (Santa Fe, NM: School of American Research Press, 1997); Lucille Suchman, Human-Machine Reconfigurations: Plans and Situated Actions (New York: Cambridge University Press, 2007).研究分布式人机关系需要能够注意到多通道互动的新方法。在我们的协同研究中,我们正在研发以丰富的、图形化的、实时表示法汇集个人、社会、定量和定性数据的方法。2本文详细论述了首次登月单机版可视化的贡献和不足,曾在2012人机交互会议(CHI)的交互性小组宣读。参见 Yanni Loukissas 和 David Mindell, “A Visual Display of Sociotechnical Data,” in Proceedings of the 2012 ACM Annual Conference Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems Extended Abstracts (CHI 2012): 1103-6。此外,本文将该项目置于更宏大的研究策略之中,即研发一种可视化语言,让人们在数字文化的阐释性研究中看到定量和定性数据。

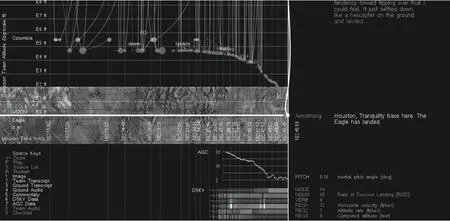

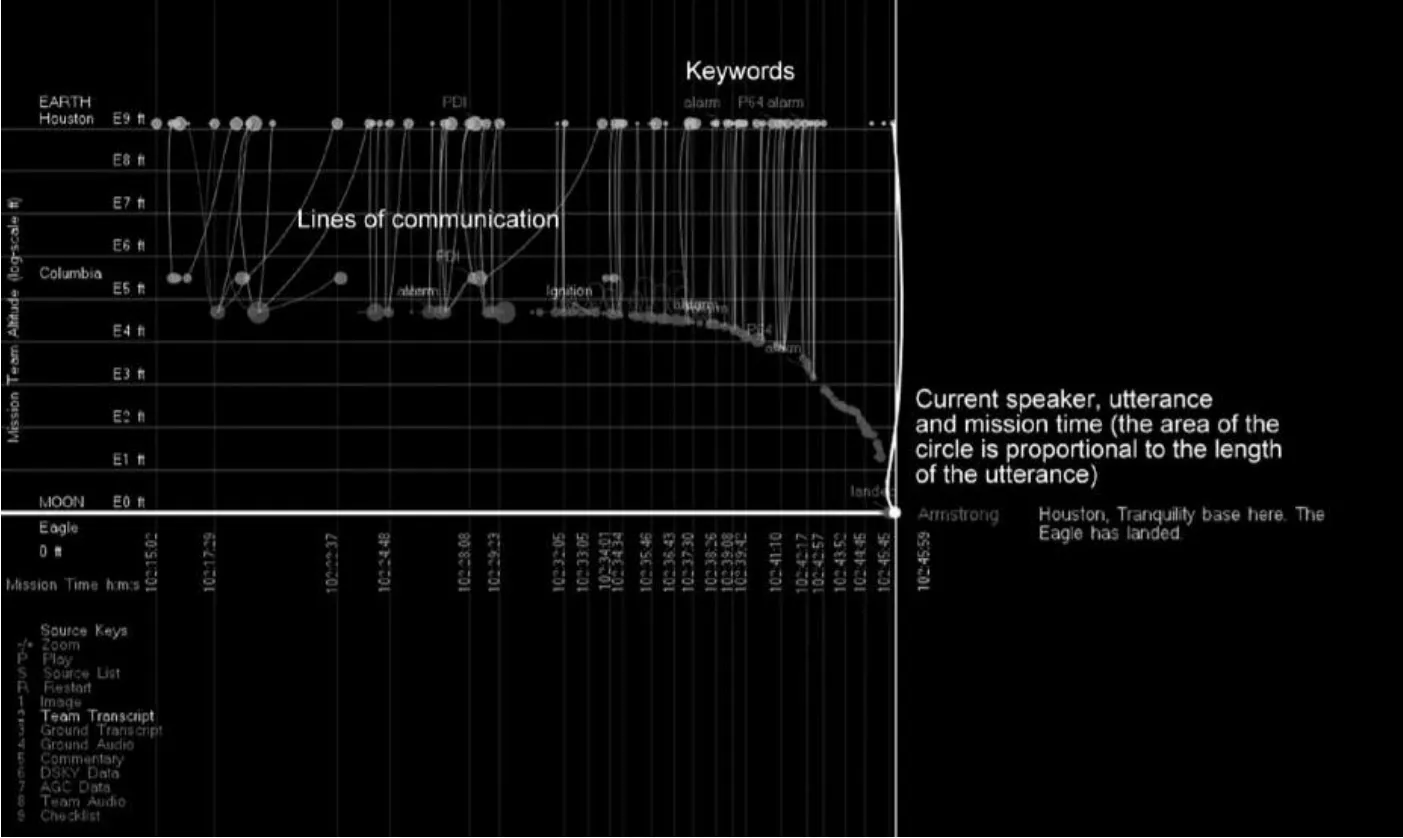

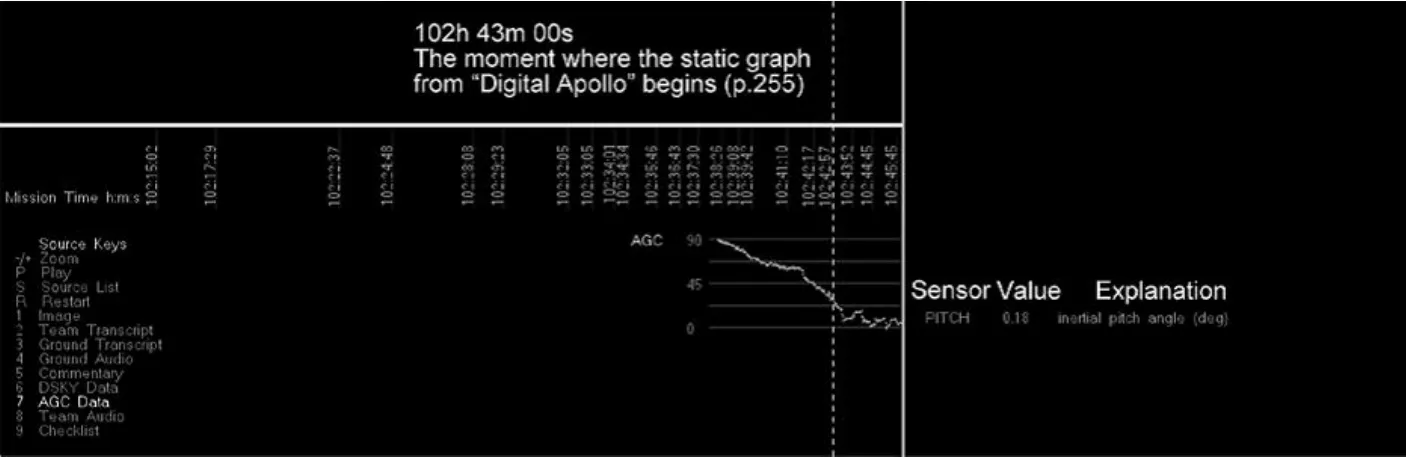

图1 阿波罗1号完成任务后的可视化屏幕截图

最初的可视化是一种带综合音频的交互彩色应用。我们在本文中阐明使用数据可视化作为一种方法研究以技术为中介的人际角色和关系。尽管很多定量研究者都使用可视化方法,但是他们往往没有整合该过程中的定性细节和社会文化背景,因为要做到这一点很不容易。特别是在宇宙飞行和航天领域,可视化被用于事故调查,但是研究者常常专注于机械而不是所涉及到的人际网络。3有关飞机事故调查中的动画运用,参见Colgan Air Flight 3407, National Transportation Safety Board, Public Hearing, May 12–14, 2009, www.ntsb.gov/news/ events/2009/buffalo_ny (2012年3月4日访问)。与此同时,总的来说定性研究者总是回避可视化。因此,尽管传感器数据和数值计算被图表化,但是仍然看不到人际沟通和人际关系。我们的方法是研发一种能够分析所有这些数据的常见格式,从而揭示其中的社会动力和技术动力,这些用别的方法是很难想象或表达的。

首先,我们要以长远的观点看待人机关系并利用可用的数据,为此我们的首例可视化选自早期航天。我们以1969年阿波罗11号登月为例,不仅利用了新近恢复的下行数据,而且利用了《数字阿波罗:太空飞行中的人和机器》的前期成果。这些数据揭示了与登月舱和指令舱的宇航员以及地面控制人员之间的人际互动同步的阿波罗制导计算机的状态。4这些数据材料来自敏德尔的《数字阿波罗》及以下来源:NASA, Apollo 11 Descent and Ascent Monitoring Photomaps, NASA Manned Spacecraft Center, Houston,TX (1969a); NASA, Apollo 11 Technical Debrief, NASA Manned Spacecraft Center, Houston, TX (1969b); NASA, Apollo 11 On-Board Voice Transcription,NASA Manned Spacecraft Center, Houston, TX (1969c); NASA, Apollo 11 Range Data, NASA Manned Spacecraft Center, Houston, TX (1969d); NASA, Apollo 11 Technical Air-to-Ground Voice Transcription, NASA Manned Spacecraft Center, Houston, TX (1969e); and Spacecraft Films, Apollo 11: Men on the Moon,Twentieth Century Fox Entertainment (2002)。接下来,我们详细描述阿波罗11号的可视化,并把它置于具有重大影响的历史先例之中。我们还要强调我们的可视化所揭示的人机交互模式,并且解释可视化所忽视的那些模式。数据可视化的好处很多:源头可以很广泛,呈现更易于访问,而且时间可以作为交互变量。然而,这种格式也存在一定的局限性。创建清晰的数据可视化要求省略掉很多东西,尽管它们能够丰富我们对事件的理解,但或许不适合图示。在此呈现的阿波罗11号可视化版本中(见图1),我们选择省略掉了有关设计师和技术研发者的身体互动、历史和文献信息以及虚拟存在。(未来的可视化中可以找到纳入这些数据的新方法。)最后,考虑到种种益处、缺失和不足,我们在文章的最后对数据可视化的必要步骤进行了解释,以使数据可视化成为跨域人机关系研究的普遍可行格式。

二、 方法

直到最近,数据可视化——数字化信息成像技术的设计——才被正式确立为独立的跨学科的研究方法。当今的可视化得益于科学制图法和地图学的长期发展。5有关信息可视化的历史回顾,参见Edward R. Tufte, The Visual Display of Quantitative Information (Cheshire: Graphics Press, 2001); Edward R. Tufte,Envisioning Information (Cheshire: Graphics Press, 1990); and Anthony Grafton and Daniel Rosenberg, Cartographies of Time: A History of the Timeline (Princeton: Princeton Architectural Press, 2010)。在过去的十年中,学者们已经试图指定一些书籍作为可视化数字转向的基础文本。6值得注意的例子包括Stuart K. Card, Jock Mackinlay, and Ben Shneiderman, Readings in Information Visualization: Using Vision to Think (San Francisco: Morgan Kaufmann, 1999); Robert Jacobson, ed., Information Design (Cambridge: MIT Press, 2000); and Ben Fry, Visualizing Data: Exploring and Explaining Data with the Processing Environment (Sebastopol, CA: O’Reilly Media, 2008)。我们的数据可视化方法利用了最近的技术进步,包括更好的编程工具以及对时间编码、视觉感知和阐释的细微差别的更深入的理解。3有关与我们的研究相关的技术范例,参见Casey Reas and Ben Fry, Processing: A Programming Handbook for Visual Designers and Artists (Cambridge: MIT Press, 2007); Adam Fouse et al., “ChronoViz: A System for Supporting Navigation of Time-Coded Data,” in Proceedings of the 2011 Annual Conference Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems, CHI EA’11 (New York: ACM, 2011), 299-304; Colin Ware, Visual Thinking: For Design(San Francisco: Morgan Kaufmann, 2008); and Stephen G. Eick, “Engineering Perceptually Effective Visualizations for Abstract Data,” in Scientific Visualization Overviews, Methodologies and Techniques, IEEE Computer Science (1995): 191-210。

图2 “绳儿”编目(包括阿波罗11号登月舱登陆编码)

图3 下行数据样张(显示来自DSKY的同步数值)

此外,我们对可视化及其使用的数据持批判的观点。我们期望通过已有的可视化的社会研究,了解技术运用中的机遇和陷阱,使无形的世界为科学而变得有形——这里的科学包括人类研究和物质世界研究。4有关科学技术实践中的可视化的社会研究,主要包括:Elspeth Brown, “The Prosthetics of Managements: Motion Study, Photography, and the Industrialized Body in World War I America,” in Artificial Parts, Practical Lives, Katherine Ott, David Serlin, and Mihn Stephen, eds. (New York: NYU Press,2002); Peter Galison and Caroline A. Jones, Picturing Science, Producing Art (London: Routledge, 1998); and Bruno Latour, “Drawing Things Together,” in Representation in Scientific Practice, Michael Lynch and Stephen Woolgar, eds. (Cambridge: MIT Press, 1990), 19-68。尽管可视化很多年来都是社会探究的对象,但是这种探索常常忽视了可视化可以作为潜在的工具。一些例外现象值得我们注意,包括网络分析、地理信息系统的使用以及最近数字人文中的自定义应用程序。5作为这种自定义应用的案例,参见Alice Thudt, Uta Hinrichs, and Sheelagh Carpendale, ”The Bohemian Bookshelf: Supporting Serendipitous Book Discoveries Through Information Visualization,” in Proceedings of the 2012 ACM Annual Conference on Human Factors in Computing Systems, CHI’12 (New York: ACM, 2012), 1461-70;“Mapping Controversies,” www.demoscience.org/ (accessed February 4, 2013); and“HyperStudio—Digital Humanities at MIT,”http://hyperstudio.mit.edu/ (accessed February 4, 2013)。然而,所有这些举措都没有专门设计人机系统中的分布式关系。

我们正在研发对应于具体操作的一系列可视化,把它作为建立更通用的工具和技术的途径,帮助他人看到一系列技术领域的人机关系。我们目前的重点主要集中在短时操作(大约十分钟),以捕捉发生在每时每刻的互动。我们的方法是把人机关系表示为对话的历史记录。阿波罗11号任务上连接登月舱的尼尔•阿姆斯特朗(Neil Armstrong)及巴兹•奥尔德林(Buzz Aldrin)、指令舱的迈克尔•柯林斯(Michael Collins)和地面控制的查理•杜克(Charlie Duke)的语音信道显然属于这一范畴。然而,有些方面就不那么明显。例如,这些工作人员也在和登月舱本身交流,在和设计硬件的人、写软件的程序员、培训人员、任务规划者以及其他许多参与者交流。他们的判断都或明或暗地为整个人机系统做出了贡献。在突出较为明显的对话的同时,我们试图突出这些隐形的对话。通过阐明嵌入复杂技术系统的人际关系,我们的方法试图让研究者和设计师更好地理解技术和社会系统之间的相互影响。

我们的数据可视化工具不仅仅是一种呈现方法,它们还是分析探究的空间,借以思考的对象。1有关创造与思维之间的生产关系的深度讨论,参见Seymour Papert, Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas (New York: Basic Books, 1980)。事实上,我们的方法支持设计师式的工作和信息理解方式。设计师的方法是做中学的方法之一。2有关设计思维的实践性本质,以下著述已有全面深入的讨论:Donald A. Schön, The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action (New York:Basic Books, 1983)。因此,我们感兴趣是以开放式的方法实现可视化,而不是遵循现成的模板。再者,除了研发我们自己的可视化,我们正在研发一种开放源代码的可视化工具包,它可以扩展和改善现存的构建自定义信息可视化的系统。3其他很多人已经建立了可视化工具包,但目的不同。参见 Jean-Daniel Fekete, “The InfoVis Toolkit,” in Proceedings of the IEEE Symposium on Information Visualization, INFOVIS ’04 (Washington, DC: IEEE Computer Society, 2004), 167-74; and Jeffrey Heer, Stuart K. Card, and James A. Landay,“Prefuse:A Toolkit for Interactive Information Visualization,” in Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, CHI ’05 (New York: ACM, 2005), 421-30.

图4 评注

三、 阿波罗11号登陆可视化

敏德尔的《数字阿波罗》一书叙述了阿波罗制导和控制系统的历史,及其与围绕20世纪航空飞行员角色的辩论的关系。该书的后半部分着重于登月的最后十分钟——整个阿波罗任务最艰巨也是最危险的阶段——从十英里高的轨道到安全着陆。该书运用技术人种学,考察了执行登陆的计算机和软件设计。然后,通过分析数据、转录、音频、视频和技术报告,该书对登月的最后关键阶段进行了大量的实时描述。该书不仅描述了设计角度的运行方式,而且描述了六次登月任务中每一次的实际运行情况,突出了异常、错误、惊喜和富有创意的变通措施。该书还叙述了有关电路设计和软件主管的技术辩论、传统的诸如注意力和工作量等人性因素的考量,以及史学和社会学的技术观,比如有关机组人员专业身份的紧张状况、国家政治目标及冷战议程、系统设计人员之间的辩论、机组人员与地面控制人员之间的知识分布和权力关系。

尽管《数字阿波罗》的叙述是以书面形式呈现的,但是我们试图以形象的交互格式,增强对阿波罗任务的某个事件的理解。这种格式使得我们得以显示固定时段内可用证据的丰富程度。《数字阿波罗》出版以后,作者经唐•艾尔斯(Don Eyles)许可,已经拿到了“绳儿”编目(见图2)。唐•艾尔斯不仅是下行遥测的主要程序员之一,还是登月舱内置登录编码的主要程序员之一。我们接到的遥测技术数据是老式计算机打印输出的微缩胶片副本形式(见图3)。这些打印材料包含登陆期间每两秒钟计算机系统的状态信息。

图6 任务团队通信所映射的对数刻度图

图7 来自下行遥测的姿态角数据

下行数据的单个页面被扫描为图像文件,扫描结果都经光学字符识别(OCR)程序检查。然而,即使提高扫描的对比度和清晰度,光学字符识别的可靠程度也只达到75%,必须把编目的每一个数字化页面与原来的文件进行比对,以找到剩下的错误。修正后的编目数据最终被格式化为一系列的xml文件,但是很多编目数据仍未得到处理。将来或许需要针对扩展性文件的其他部分开展工作。我们已经处理了这些新数据,并结合通信转录、飞行后的情况汇报采访和其他的补充来源,创造出阿波罗11号登陆最后10分钟的交互式可视化。

图1是从整个可视化中摘录的数据流。X轴表示时间,在左边从任务时间102:15:20开始,就在下降轨道插入(DOI)燃烧后。(请注意,任务时间从发射开始,以“时:分:秒”的形式显示。)登月舱此刻在月球表面上方相对安全的十英里轨道上。

图的纵轴被划分为多个部分。可视化的最顶端是评注功能(如图4所示),该部分提供了对登月期间与事件本身同步的重要时刻的反思。这些反思不仅来自《数字阿波罗》中的事件分析,还有对宇航员的任务报告访谈。总之,这些评注有助于表明兴趣点所在以及可能的数据阐释方式(见图4)。

评注包括《数字阿波罗》中的历史反思以及与阿姆斯特朗和奥尔德林的任务报告访谈。

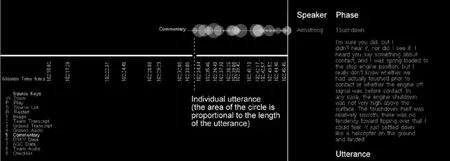

the area of the circle is proportional to the length of the utterance: 圆圈的面积与语段的长度成正比

垂直模式表示关键决策的瞬间,要求每位控制员给出“走/不走”的建议。

集体决策时刻

Individual utterance: 个人语段

从登陆的最后关键阶段的通信中可以跟踪工作量和权威交换。

评注的正下方是从任务的外科医生(顶部)到飞行指挥官(底部)在内的休斯顿任务控制成员。这些角色对应于在主要任务控制中心的控制台就座的个人。(纵轴的这部分如图5所示。)追加的支援小组没有表示出来,他们和密室的每一位小组成员进行沟通。

这些角色都处于完全不同的空间距离,为了在视觉上容纳下这些角色,我们选择了对数刻度的工程惯例。在聚焦于小端分辨率的同时,对数刻度可以描绘出较宽的值域。中间部分(如图6所示)是从月球到地球以英尺表示的海拔指数单位(大约109英尺远)。来自登陆舱通信(与太空机组人员沟通的地面宇航员)、指令舱飞行员、任务指挥官和登月舱飞行员的语段都标在了这张图上。

当阿姆斯特朗驾驶航天器穿越目标登陆区域内的一个大型火山口时,姿态角临近最后不规律地波动。

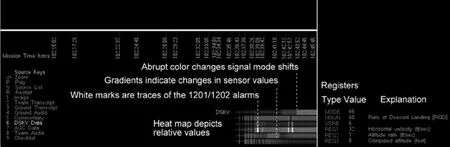

图8 来自DSKY(显示屏/键盘接口)的数据

图9 来自阿波罗11号的姿态角数据

来自哥伦比亚号指令舱(在月球轨道)的通信被绘制在105到106英尺之间。来自老鹰号登月舱的对话始见于50,000英尺的高度(在图左边的104英尺到105英尺之间),止于月球表面(右边0英尺)。

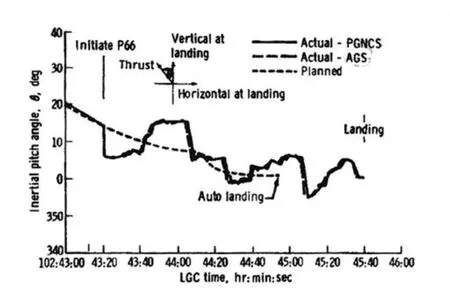

在图1中,该图部分覆盖在月球表面的合成图像上。1NASA, Apollo 11 Descent and Ascent Monitoring Photomaps, NASA Manned Spacecraft Center, Houston, TX (1969a).两个图形都互相旋转90度,旋转轴穿过登陆点。可视化的底部包含来自阿波罗计算机系统、阿波罗计算机(DSKY)的显示屏/键盘接口和阿波罗制导计算机(AGC)的数据。这些计算机系统把团队成员和由科学家、设计师和程序员组成的扩展网络置于对话框内,否则这些科学家、设计师和程序员就无法出现。航天器的姿态角变化(如图7所示)可以在月球表面登陆点图像下方进行监控。DSKY与人员对话同步显示模式和数值,它们代表来自遥不可及的阿波罗控制系统的设计师的声音(如图8所示)。

图中的每一个圆圈都代表一位团队成员或地面控制人员的语段,圆圈的大小和语段的长度成正比。后续语段之间的连接线代表团队成员之间的查询和回应。登月舱对话周围的小循环线代表机组人员之间的交流。具体的事件都有标记,如计算机程序的修改和著名的“1201”和“1202”程序警报,但它们在关键时候会对机组人员造成一些干扰。

阿波罗11号登陆可视化起初使用了Processing,即Java开发环境,后来使用了Open Frameworks,即图形C++库,运用了来自多个文件和文件类型的数据,即两个单独的通信转录、两个音频文件、一个月球表面图像和两个计算机系统(DSKY接口和AGC)的打印记录。我们的应用程序把这些资源读取到内存中,作为一系列通过共同运行时间协调的事件。我们已经选择了一种事件结构以突出人机之间的实时交互关系。我们的编码使用这一结构及时显示每个来源的数据,并显示与其他来源之间的关系。诸如语段或姿态角数据之类的事件都被映射到显示屏上,以表达它们作为操作序列的一部分的意义。

来自DSKY的不断变化的变量用热力图显示,以便捕捉波动的模式和范围,而无需显示具体数值情况。

图8来自DSKY(显示屏/键盘接口)的数据

3.1 登陆模式

图1所示的可视化使得我们能够看到阿波罗11号登陆的方方面面,否则这些都是很难理解的。如上所述,《数字阿波罗》对同样事件的叙述往往要用整整一章,而且还没有呈现多少量化的数据。可视化显示覆盖定性和定量数据流的宏模式。例如,由于数据流失和调整登月舱的高增益天线问题,登陆第一阶段的通信明显稀少。事实上,通信信道的间歇性运转是机组人员的工作量和压力增加的显著源。在《数字阿波罗》的撰写期间,只有对这些转录进行长时间的研究和写到它们之后,才能辨别这些沟通模式,然而以可视化的形式它们就变得一目了然了。在某种程度上,可视化对学术研究进行了总结,这些研究涉及到协调完全不同的数据组,包括轨道、通信、核查清单、计算机数据和任务报告。有了可视化呈现,也能够更加容易地追踪登陆最后关键阶段工作量和权威的协商方式,以及作为对程序警报的响应是如何将工作量从登月舱切换到休斯顿的。

我们对登陆的分析集中于三个重要阶段,可视化捕捉到了这三个阶段。第一阶段始于可视化的最左边,大约在102:33:05,就是显示可以动力下降(PDI)的时候。当计算机顺着飞行矢量点燃登月舱的火箭发动机,使其放慢速度,该事件就启动了正式登陆序列。速度的下降降低了登月舱的轨道,使它从轨道上掉下来。一旦PDI点燃开始,航天器要么能够安全登陆,撞上月球,要么在接下来的十分钟内执行危险不定的中止计划。从PDI到登陆的这段时间是任务中最长、最困难、最关键的环节。按照1-10的难度等级划分,阿姆斯特朗把它的难度等级描述为13级。

第二阶段始于PDI 后不久,此时计算机开始发出一系列的1201/1202“程序警报”,说明计算机有问题。第一个问题发生在102:38:30,就在可视化的中部。随着机组人员决定是否执行紧急中止计划,随着地面控制人员试图诊断问题,沟通变得紧张起来。认知工作量从宇航员和机载计算机转移到地面控制人员(“我们继续发那个警报”)。地面控制人员迅速准确地做出判断,认为计算机在对数据显示过程做出响应时超负荷了,但是计算机只是在放弃非重要任务。作为回应,地面控制接管了显示屏监视任务(杜克:“老鹰,我们将监控你们的德尔塔H”),这样就释放了像处理器周期和人员注意力等重要资源。

最终,最后的阶段始于102:41:35,此时可视化的转录和DSKY数据都是P64。计算机正在切换到新的程序(#64),开始把航天器倾斜到垂直状态,机组人员因此可以看到窗外,并且目测他们的登陆地点。可视化显示了姿态角数据是如何开始变化的,如何协同程序修改以及机组人员对事件的口头认可的。

航天器的姿态角达到P64后,宇航员的注意力集中到他们与地形和计算机的交互上。与地面的通信被最小化,最终阿姆斯特朗决定关闭在P66的自动化目标,并以半自动化的“姿态保持”方式着陆。在图9中,当代的飞行后分析的姿态角图追踪了阿姆斯特朗最后努力飞过月球岩质表面的情况。登月舱的下降发动机被安装在太空船底部的一个万向节上。这样,姿态角(围绕水平轴旋转)控制了推力的方向,使得阿姆斯特朗能够通过旋转着陆器的方向改变着陆器的侧向加速度。《数字阿波罗》以及姿态角的静态图都对这些动力学做了历史记述。1Mindell, Digital Apollo, 254. Norman Mailer, Of a Fire on the Moon (Boston: Little Brown & Co., 1970), 377.

我们新近发现的姿态角数据与《数字阿波罗》中的图形是一致的——这是下行数据准确性的一个重要标志。然而,当以可视化呈现时,加上对话框和其它指示器,在阿姆斯特朗指挥下的航天器旋转就显得非常逼真。当航天器接近月球表面时,阿姆斯特朗首先后调姿态角以便减慢前进速度,然后前调姿态角飞到大型火山口的另一侧(这在所附的月球图像中并非清晰可见)。在任务结束后的汇报中,他指出:“我已经把它斜得像直升机了”。姿态角数据的突然波动反映了阿姆斯特朗对自己亲身经历的最后片刻的描述。他说他的表现就像“最后有点痉挛”;诺马尔•梅勒(Normal Mailer)等观察家说登月舱就像“半翅类水虫掠过水面,不知道该停在哪个爪垫上”。1Mindell, Digital Apollo, 254. Norman Mailer, Of a Fire on the Moon (Boston: Little Brown & Co., 1970), 377.但是没有一个描述能像我们的可视化那样传达了事件的速度和节奏,可视化将姿态角数据和转录协调起来了。实际上,姿态角和对话形成了有趣的对比。相比之下,对话对事件的报道要更加柔和一些。事实上,阿姆斯特朗的犹豫不决大多体现在他处理着陆器的方式上,而不是口头表达上。只有在阿姆斯特朗道出那句名言“休斯顿,这里是静海基地,老鹰已经着陆”之后,转录中才充满了喜悦和慰藉。这种数据流之间的对比表明有必要通过多种渠道来全面报道此类事件。

我们围绕首次登月数据的可视化呈现为进一步探究打开了丰富的空间,有助于就这三个时刻进行持续的对话和分析。此外,这种可视化中所显示的人机之间的持续协商对所有工作领域的交互都很典型,分布式团队都在不确定的社会、技术和环境背景下寻找安全的轨迹。

3.2 机会和不足

我们的阿波罗11号登月可视化代表了人机关系研究的新篇章。我们在此突出了一些代表性的特征,而我们的方法又把这些特征运用到此类事件的分析之中。在这些特征中,多样化数据集、图形格式和时间交互这三个特点是最为突出的,它们对我们看待实时交互的方式也有重要启示。我们在本节将对这些优点作简要的说明,但同时也讨论我们的方法所遗漏的方面。

首先,我们的可视化以易解有序的方式整合了很多不同来源的数据集。阿波罗11号可视化描绘了数分钟行程内的同步通信、传感器数据和制导计算机的状态。可视化可以自动读取、同步和搜索来源完全不同的数据。如果人工完成的话,那是极其费力的。例如,无论“警报”出现在哪一个数据集,无论是通信转录还是计算机记录,每一次使用“警报”一词都会被突出显示。阿波罗11号可视化中所汇集的大量数据让观众有身临其境的感觉。

第二,我们的工作将大量的多格式数据转换成可以进行可视化分析的图示模式。这种表征形式涉及到一些数据的扁平化。例如,把一个人的语段转换为相应比例的圆圈。尽管这种扁平化产生了很大的损失,但也创造了新的机会——在此例中是使观众能够同步看到所有的通信。我们的图形格式也保留了原始事件的很多空间关系,但进行了适当的缩放。然而,原始事件中的非空间条件也可以很容易地在空间上表示。例如,将语段扁平化为几何图形就是一例。另一个例子就是沿着可视化的X轴描绘向月球表面下降速度的方式。时间在此是通过空间来表示的,事件出现得越靠右,那它就发生得越晚。这种转换的优势在于无需进行详细的解释。一旦坐标轴有了标记,时间和空间之间的图形关系就变得显而易见。

第三,我们是用时间来表示数据集。阿波罗11号可视化实时地呈现数据。登陆最后几分钟的交互速度是很难用书面形式表达的。我们将时间纳入进来作为表征的一个维度,使得观众能够直接体验人机交流的节奏。此外,可视化的交互特点允许把时间作为一个变量来操控。通过调整时间轴,或通过在应用程序的一个版本中放大看一下细节,观众就可以按照自己的节奏查看数据。他们也可以使用内置开关,选择联合查看哪些数据集。这种自主的数据接口可能会让一些人不知所措,但是如果观众得到充分引导或者知道自己在找什么,那它也可能很给力。

当然,即使是以这种丰富的格式,也只是包括了一部分可能有用的数据。一些我们想用的数据在这一历史事件中根本就没有。我们也仍然在学习,试图找到一种平衡,既要呈现所有相关的数据,又要做到有焦点,不透支观众的注意力。我们相信目前的可视化在信息和简练之间取得了很好的平衡。然而,我们也可以考察一些被撇开的数据:生理的、嵌入的、历史的和叙事的。

生理数据包括手势、注意力、取向、甚或心率等,传达了有关操作员的身份、社会关系甚或是组织文化的大量信息。在阿波罗11号可视化的例子中,我们所掌握的奥尔德林和阿姆斯特朗在下降期间的微观行为的数据有限。关于他们身体配合的更多信息能够让我们了解那些非言语沟通和干扰,在紧张的着陆阶段它们很有影响。

此外,我们相信参与性技术的研发人员在此类事件中的存在是嵌入式的。事实上,在可视化中能够而且应该看到这些远程贡献者的身影。在这种情况下,我们有“绳儿”编目形式的登陆编码,但仍然需要整合。2由于最终飞行时阿波罗计算机程序是用铜绞绳硬线连接的,因此这些程序过去被随口地称为“绳儿”。绳儿编目是着陆程序的打印文本版。参见Don Eyles, “Tales from the Lunar Module Guidance Computer.” Paper presented at 27th Annual American Astronautical Society Guidance and Control Conference (Breckenridge,CO, February 2004)。与“自动化”的人际关系本质上就是与他人的人际关系。我们并不认为“自动化”是社会互动的外生变量,也不是需要从以人为中心的角度进行优化的“工具”。在我们看来,做事(和系统)的行为与处理人际关系的行为是相似的。用社会学家理查德•塞尼特(Richard Sennett)的话来说,“做事的难处和可能性完全适用于处理人际关系”,而且“我们的身体塑造有形事物的能力和我们利用社会关系的能力是一样的”。1Richard Sennett, The Craftsman (New Haven: Yale University Press, 2009), 290.因此,人与人之间的交互和人与计算机之间的交互可以而且应该采用同样的研究方法。例如,研发人员对于阿波罗宇航员的能力和不足的判断——他们的感知能力、认知能力,甚或是他们的活动范围——实现了同时也制约了首次登月期间的每一次人机交互。

再者,诸如人物传记、机器研发路径,甚或是组织和政治条件的演变等历史信息都是极其相关的。这些数据都有,主要在《数字阿波罗》中,但是我们仍然在研发使这些数据以有意义的方式图示化的方法。这些数据可以添加到小的文字说明里,但是却有使当前应用程序过载的风险。本文并没有描述可视化的另一个版本,它包括对数时间轴,因而长长的时标不仅包括像训练时间表这样的任务事件,而且包括文化、政治和个人数据,同时仍然允许以后以逐秒操作为重点。

最后,阿波罗11号可视化很少包括传统历史叙事的内容。当然,可视化设计本身以策划的方式呈现数据。然而,可视化并没有呈现显性的或线性的故事以便于单一观众的理解。我们相信,服务于更多普通观众的可视化能够从定向的故事情节中受益。很多观众对数据切换并不感兴趣,而只是想得到信息而已。可视化不应仅仅是浏览数据的研究工具,也可以帮助更广泛的观众了解复杂的事件。

在未来的工作中,我们将尝试数据可视化的替代手段,这为生理的、嵌入的、历史的和叙事的元素在视觉上和概念上都留出更多的空间。作为文章的结尾,我们现在再反思一下我们的可视化案例的贡献,包括对当前理解技术操作中的人机关系的方法的贡献,以及对那些能够刺激我们下一步的悬而未决的问题的贡献。

四、 结论

我们以阿波罗11号登月为例,阐释了使用数据可视化研究人机交互的优点。我们的方法融合了所有数据集、可访问的图形格式和身临其境的数据体验。数据可视化提供了重新呈现复杂的社会和技术数据的机会,而且广大观众都能访问这种呈现格式。然而,这种格式也表现出新的制约,即数据必须在图形上适合可视化。在所讨论的案例中,生理的、嵌入的和历史的数据还没有得到完全整合。此外,尽管这种格式为摆脱叙事型写作结构提供了机会,但是对于一般观众而言,某种有序的解释是有益的——或许是无价的。考虑到这些机会和不足,我们正在继续改进我们的方法,并在朝着更通用的系统努力,以可视化的形式重新呈现人机交互中的数据。我们目前正在同时研发数种可视化类型,每种类型都迎合了特定观众的期待和目的。

首先,我们必须意识到数据可视化复杂性的制约因素,这和观众的选择有关。社会科学家情愿忍受很多复杂性和模糊性;技术人员对有决策针对性的数据更感兴趣;普通观众想得到广泛的信息。为此,我们正在了解每一类观众以及他们从数据收集到最后呈现的种种需求。

在各种参与层次上,我们都把可视化看作解释人机关系的更大工具包的组成部分。即使是现在,我们还在尝试种种方法,用以补充航空、外科和水下考古等方面的数据收集手段(如专家访谈)。事实上,我们的工具并不非要替代或复制人类学家、社会学家和历史学家的全部工作。相反,我们的目标是要帮助广大观众对人类操作员形成更丰富的视角,并诚邀更深层次的定性的和定量的联合研究。

总之,这项工作回应了一个普遍的问题:我们并不能轻而易举地理解人类的所有实时参与和在复杂环境中展开的技术活动。如果自动化系统的研究人员、设计师和操作者以及公众想要理解新技术对人的影响,他们需要更具包容性易于访问的方法,借以解释技术人员在技术操作中不同的分布式地位。数据可视化中新的研究机会关系到人类的种种努力,在此人类操作员在面对远程存在、仿真、自动化及相关技术的同时,将迎接种种社会挑战和技术挑战。

10.3969/J.ISSN.1674-4187.2017.01.001

辛向阳,江南大学设计学院教授、博士生导师,研究方向:文化背景下的设计哲学、交互与体验设计、服务设计、设计方法。

孙志祥,江南大学外国语学院教授、博士,研究方向:翻译学。

本文译自《设计问题》杂志2014年(第30卷)第2期。

1本文系国家社会科学基金艺术学一般项目“基于国际前沿视野的交互设计方法论研究”(项目编号:12BG055)、江南大学本科教育教学改革研究项目“‘大众创业、万众创新’引领下的《设计应用翻译教程》教材开发研究”(项目编号:JG2015028)的阶段研究成果。

(责任编辑 顾平)