技术市场的不完全性与科研人员动态股权激励

——达安基因与华中数控的比较案例研究

2017-11-03毛蕴诗黄泽楷郑泳芝

毛蕴诗 黄泽楷 郑泳芝

技术市场的不完全性与科研人员动态股权激励

——达安基因与华中数控的比较案例研究

毛蕴诗 黄泽楷 郑泳芝

本文采用双案例对比研究方法,选取中山大学达安基因股份有限公司和武汉华中数控股份有限公司作为研究对象,对案例资料进行编码化处理,深入探讨两个案例企业针对科研人员的动态股权激励演变及其影响动机,并对案例企业的股权激励进行横向和纵向分析。研究发现,企业从初创到成长的过程中,会根据发展需求进行多次的股权结构调整。其中,针对技术人员的股权激励对企业成长和企业绩效都有积极的促进作用。同时,股权激励方案要把握好激励的范围、力度。

技术市场; 市场不完全性;股权激励

一、研究背景及问题提出

针对我国科研人员实施的股权激励,最早可追溯到20世纪90年代发布的《中华人民共和国促进科技成果转化法》和《关于促进科技成果转化的若干规定》。但因缺少具体实施的细则和指导意见,收效甚微。近年来,随着供给侧结构性改革、创新驱动战略和相关政策的提出,如何激发科研人员持续的创新活力与创造潜能,日益受到重视。

在政策依据的基础上,学术界针对科研人员股权激励的研究取得了一定的成果,但是对于股权激励的理论依据、科研人员分红的具体操作的研究仍存在较大的瓶颈。一方面由于道德风险、代理人与生产者利益趋同、市场不完善等原因,大学衍生企业或国有企业的股权改造行为容易造成国有资产流失(杨瑞龙,1995:13-22);另一方面科研人员的技术成果难以通过短期的、一次性的股权激励得以体现。针对这两方面的研究,学术界暂时还没有找到很好的理论支撑,也缺乏一个基于理论的解决方案去克服技术市场的不完全性。毛蕴诗、周燕(2002:102-108)曾在案例研究的基础上提出,对技术商品的定价应该从长期动态的视角出发,采取逐次定价的策略而非一次性的定价策略。因此,本文将从动态视角对比分析两个案例企业对核心科研管理人员实施的股权激励方案,总结出一个基于经验的逐次定价的解决方案,作为克服技术市场的不完全性的一种选择,以期为国内企业特别是国有企业的科研人员股权激励实践提供借鉴和理论支撑。

二、文献综述

(一) 技术市场的不完全性

技术市场是基于技术商品的一种买卖行为,是指在技术的开发与研制过程中引进市场机制,将技术作为商品进行交换(周德英、李富强,1989:69-74)。技术商品价值确定,是进行技术商品交换和贸易的前提(陈一青,1992)。技术商品是一种无形资产,本身不存在实物形态,同时技术商品又是动态的、可更新迭代的,因此在技术商品的价值确定过程中存在一定的困难。国内外学者通过研究认为,技术商品的定价需要结合其时效性强和生命周期短的特点,从长期的视角衡量技术商品的价值,技术贸易的交易双方实质上是一种长期合作的关系(Walker&Waber,1984:373-391;张文英,1989)。因此交易双方不仅仅要考虑前期的技术开发投入,也要考虑后期的应用规模与效果(Joseph & Vernon,1988:61-70;Baglieri et al.,2001;张晨宇等,2007:1032-1034)。对于技术商品的买卖双方而言,对商品信息的掌握量决定了交易的效率(喻昕,2011:515-519)。但是,技术市场中买卖双方的信息不对称问题,极大地影响着市场交易效率。因为技术交易双方对技术商品价值的判断能力是不一致的,若仅仅进行一次性定价,卖方会存在为抬高价格而夸大商品的价值的动机,而买方对卖方所持技术的未来预期又是不确定的,往往会趋向于压低价格以减少风险(Dixit& Pindyck,1994;喻昕,2011:515-519;Molhova,2014)。由此,技术市场存在不完备性,对技术商品的一次性定价行为将导致市场失灵。此时,技术商品的价格难以反映技术资源的稀缺性,技术市场交易效率也将降低(Wolf,1979:107-139)。

对此,有学者提出,逐次定价的机制可以克服技术商品市场的不完全性。毛蕴诗、周燕(2002:102-108)认为美国硅谷新创企业的运作模式为技术定价提供了很好的借鉴。企业通过在资本市场上对技术商品多次定价,表现为创业板市场上的股票价格波动,以此来修正对技术一次性定价的缺陷。市场的失效使得市场本身无法为以知识、资本为核心要素的商品进行明确定价,但资本市场却可以成为解决市场不完全性的一种选择。与此相似的是,张梅青和裴琳琳(2003:42-46)提出了一种针对技术商品的长期定价方法,即将期权定价方法用于技术商品定价,以匹配技术商品本身持续更新、迭代的特点。Grenadier&Weiss(1997:397-416)也认为,为减弱技术研发和创新的不确定性,可使用股权期权的策略。这些策略都是从长期、动态的视角出发,将技术商品的应用效果与价格结合起来,一方面提高技术商品卖方的创新动力和长期投入力度,另一方面降低技术商品买方的不确定性与风险感知。在企业外部交易活动表现为制定长期约束性的买卖合同,而在企业内部策略制定则表现为对核心科研人员逐次递进的股权激励行为或实施技术入股等(张文英,1989;刘彦,1996)。

(二) 科研人员的股权激励

有学者指出,针对科研人员的股权激励是可以达到一定的激励效果的。谭斌昭(2001:95-96)指出,民营高科技企业通常采用技术入股的方式进行股权激励,而这种方式具备享受股权增值收益而不承担购买风险的特点,同时不受技术人员资金能力的限制,因此绩效效果更优。曹阳(2011:87-91)认为,以技术入股的方式创办企业保证了发明者对剩余索取权的分配,可以较好地解决道德风险问题。

关于科研人员的股权激励,大多学者都针对股权激励方案的形式开展研究。肖宝等(2016:21-24)认为除了要给予科研人员技术入门费、提高持股比例外,还应该给予一定的选择权,即在经营若干年后,科研人员可选择持有相应的股份或放弃股份以获得一笔固定收入。银路等(2004:86-89)对一般股权激励和技术股权激励进行了详细的区分设计。他们指出,公司技术股权的拥有者可以分为由自然人直接作为公司股东拥有和由法人单位作为公司股东拥有两种情况。前者可以以设置技术期股、虚拟技术股权、所有权与分红权适度分离等方式进行,而后者则可以在前者的基础上开展二次分配,尤其是要预留一部分技术股不做分配,以便在日后奖励给那些有突出贡献的技术骨干,而这种方式可以进一步强化激励效果并且达到长期激励的作用。有些学者还针对股权激励方案中如何具体确定给予核心人员的股权或期权数量进行研究(程群、江卫东,2005:151-153;管军等,2006:85-88)。也有学者认为,除了技术股权本身,还应该结合其他方式来进一步保障技术人员的权益或者提高激励效果。袁建昌(2005:87-89)认为技术型人力资本具有高增值性、高异质性、高专用性和高风险性的特征,因此应该通过有效的激励制度安排来维护以及扩充这类资本。他指出,技术型人力资本的剩余索取权应该与剩余控制权相匹配。也就是说,技术人员除了获得物质激励外,还应该让其参与一定的企业治理和决策,否则技术人员的利益很难得到长远保障。而技术人员参与共同治理的方式则包括股权安排、立法推动、董事会中建立技术委员会、进入经理班子等。

结合技术市场的不完备性研究,针对科研人员的技术入股及其有关的股权激励往往还会涉及技术定价的问题。由于市场失效与信息不对称,要对技术商品、管理技能等与知识要素相关的特殊商品进行合理定价非常困难。针对科研人员的激励所存在的问题,学者也开展了相关研究。张丽(2016:64-66)通过四个上市公司进行研究,指出应发挥股权激励计划的长期效应。动态、递进的激励计划有利于鼓励技术创新。赵捷等(2011:1485-1489)认为目前技术入股主要在产权归属、股权比例分配、审批程序三方面上存在着问题。刘彦蕊等(2015:876-880)则分析了导致这些问题的原因。他们指出,在科研机构成果转化过程中,科研人员要同时承担科研和成果转化两方面的责任,这既不现实也不符合创新规律,因而未来应该由专业化的机构开展技术转移工作。另外,缺乏符合技术类资产特点的技术入股管理制度、目前的相关法律存在争议等都是导致技术入股存在障碍的原因。

部分学者还针对科研人员的股权激励效果开展了案例研究。例如,应韵(2016:85-88)研究了阿里巴巴的股权激励计划及其对公司核心竞争力的影响。张肖飞等(2016:48-52)对大华股份和远光软件两个案例企业的股权激励计划进行对比,并发现针对核心研发人员的股权激励有助于提升公司绩效。于林等(2010:63-66)对外资高科技企业ATC进行分析,总结其针对知识型人才的股权激励计划和改善方案,认为合理的股权激励方案可提高员工满意度和企业绩效。

过往的研究主要是针对管理人员的股权激励,较少涉及科研人员股权激励的研究。此外,大多学者都针对股权激励方案的开展形式和应用效果开展研究,而缺乏对科研人员股权激励方案进行系统的理论阐述和案例分析。科研人员股权激励本质上是技术商品的定价问题。为此,本文从技术市场的不完全性的角度出发,通过两个大学衍生企业的案例研究,从理论上和实践上研究科研人员的股权激励问题。

三、案例选择与研究方法

(一) 案例企业选择与数据收集

本文采用双案例研究方法,分析两个企业的科研人员股权结构演变过程及各阶段实施股权激励的动机和效果。选择中山大学达安基因股份有限公司(以下简称“达安基因”)和武汉华中数控股份有限公司(以下简称“华中数控”)作为案例研究样本。前者为中山大学的衍生企业,是一家以分子诊断技术为主导的,集临床检验试剂和仪器生产、销售以及临床检验服务为一体的生物医药高科技企业,于2004年上市。后者是华中科技大学的衍生企业,主要研发、生产、销售中高档数控装置、伺服驱动装置等产品,于2011年上市。选择这两家企业,首先是由于案例典型性。双方均为高校衍生企业,有着相对较长且典型的发展历程,经历了从早期的校办企业到股份制改革到企业上市、再到如今发展壮大的过程。其次,两家企业也都经历了若干次股权结构调整,有一定的可对比性,具有较大的研究价值。再者,本文所选的两个案例企业均已于深圳证券交易所上市,拥有大量清晰、连续的公开资料以供研究。目前学术界针对以上两家企业的案例研究较少,尚未有学者从股权激励的角度对两家企业进行研究。

本文的数据来源包括基于半结构化访谈获取的一手资料以及通过多渠道获取的二手资料。半结构化访谈的对象包括公司的总经理,主要涉及公司的发展历程、股权结构调整与股权激励实施情况以及影响因素等相关问题。笔者同时通过电话访谈、电子邮件的方式收集企业的内部文件和资料,获取一手资料。而二手资料则来源于企业官网、行业协会网站、行业数据库、国家统计数据库、公司年报、券商报告及新闻报道等。

(二) 阶段划分

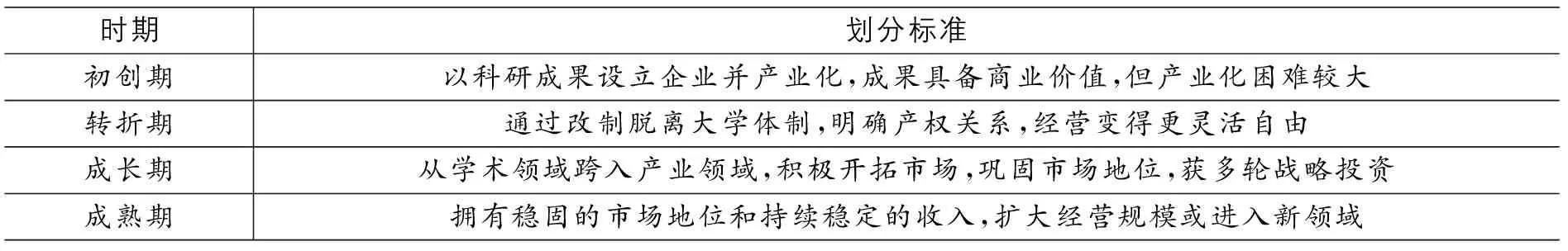

笔者根据资料和文献决定划分标准(见表1),按照案例企业发展历程中的关键事件将企业的发展历程划分为初创期、转折期、成长期、成熟期四个时期(见表2)。

表1 大学衍生企业的阶段划分标准

资料来源:作者根据参考文献“杨轶波(2010).我国大学衍生企业的动态演化分析.上海交通大学.”整理而得。

表2 案例企业的阶段划分及概览

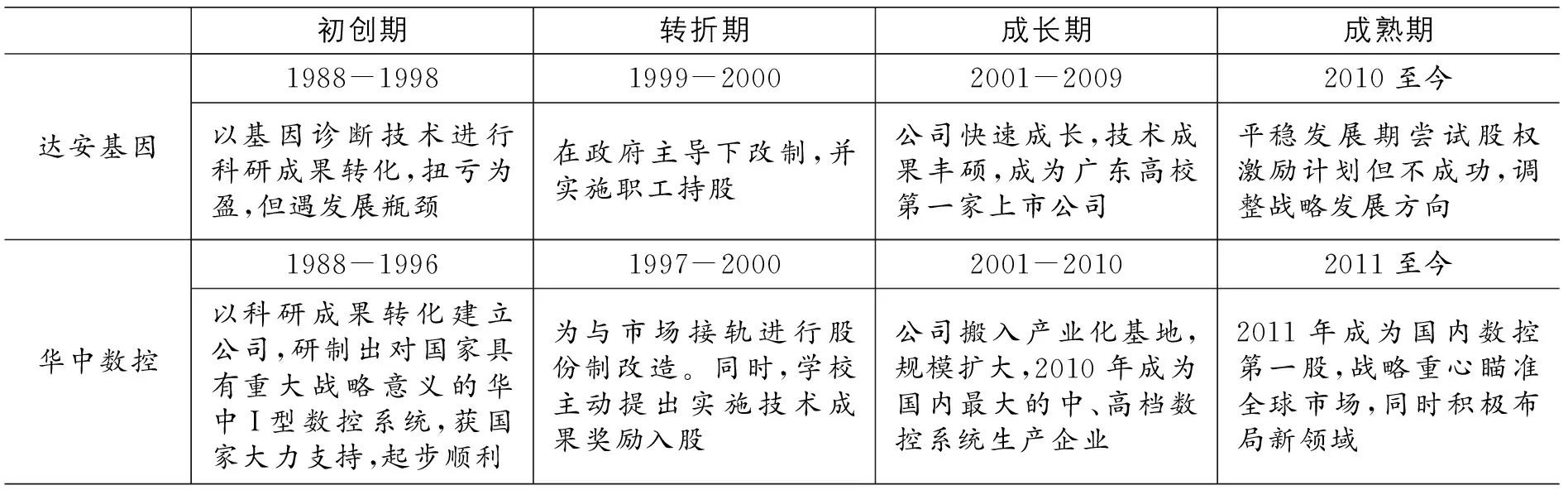

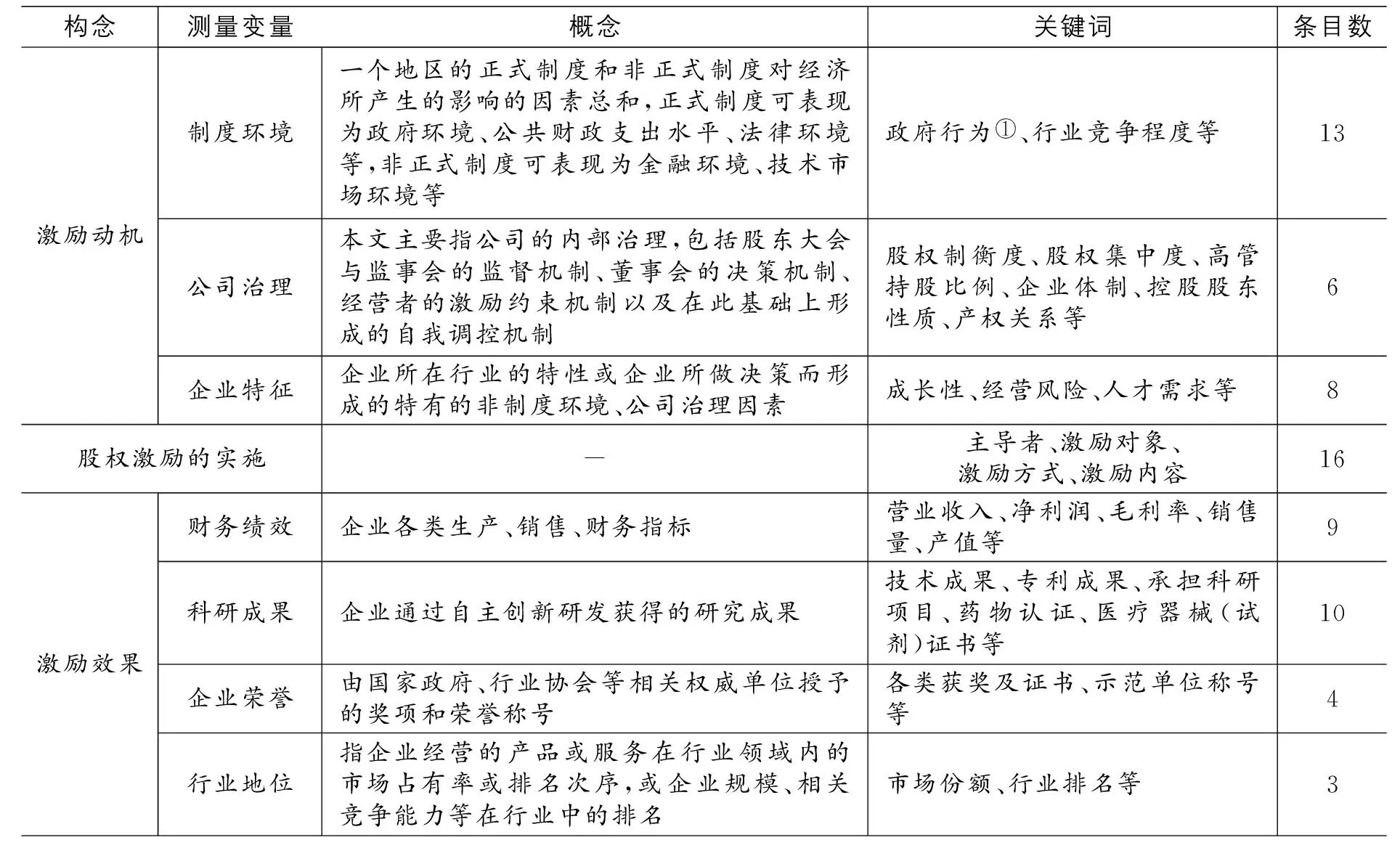

(三) 构念测量与编码

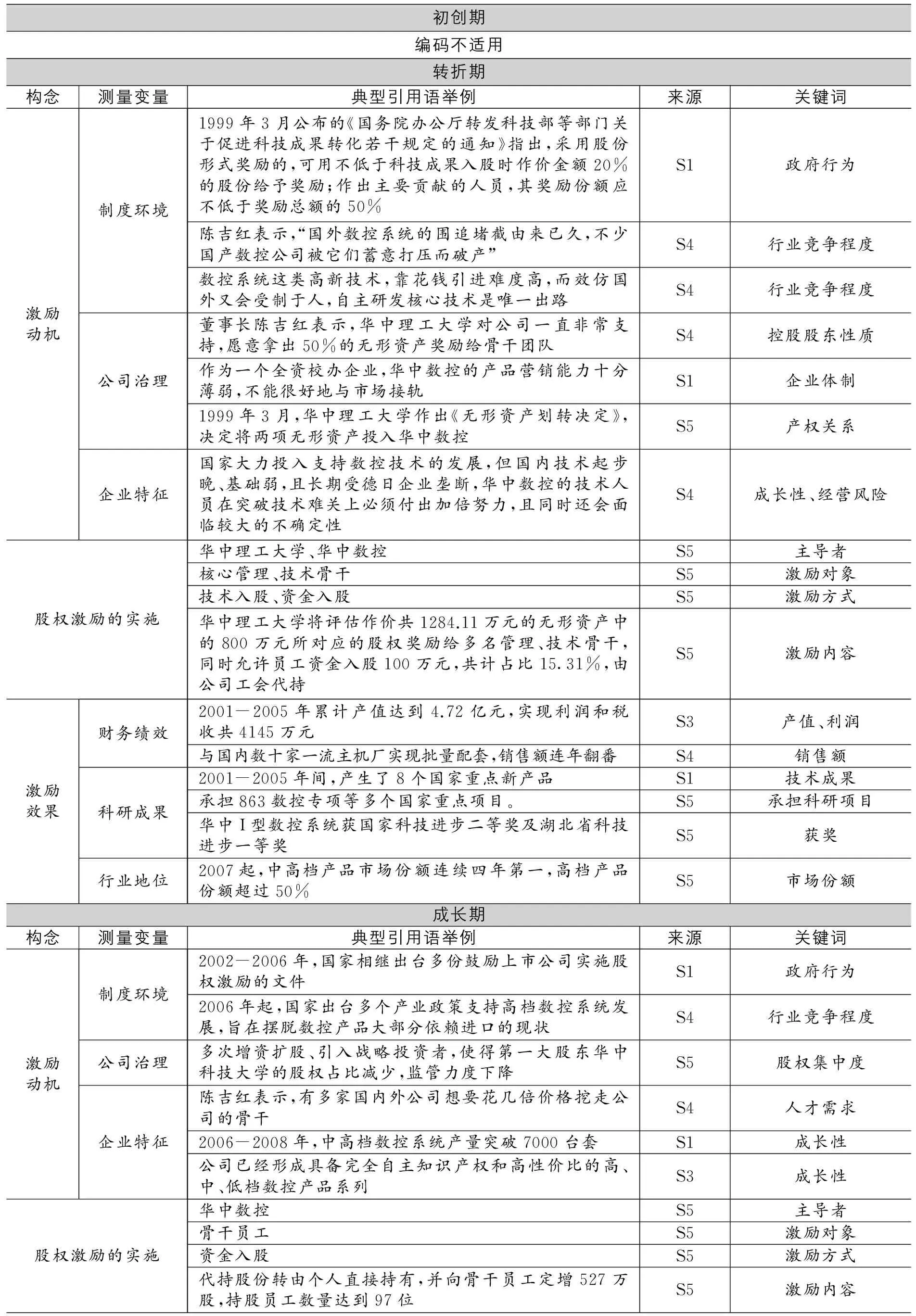

本文采用内容分析法,参考彭新敏等(2011)的编码方法,先对调研内容进行文本描述,形成记录性文字材料,然后使用编码和归类表格对材料进行小结。对案例资料的编码分为三个层级。首先,以资料来源为依据进行一级编码,如表3所示。将一级编码结果汇总形成一级条目库,共计102条。其中,剔除和研究主题无关的条目,再对意思相近的条目进行合并,最终为70条。其次,根据构念对一级条目进行二级编码,同时把二级编码后的条目安排到三个构念条目库中,形成三级条目库。最后,在各个构念条目库中,按照测量变量进行三级编码,具体如表4所示。

表3 一级编码原则

四、比较案例研究

(一) 达安基因的股权结构演变与股权激励分析

1.企业创立背景与初创期的股权结构介绍(1988-1998)

1991年,为响应中央关于高校校办企业改革的决策,学校将下属三个全资校办企业合并成“中山医科大学科技开发公司”,主要经营科技产品的小额销售业务,但最终因资金周转问题沦为负债23万元的空壳公司。1993年底何蕴韶教授加入该公司,学校决定将何教授的基因诊断的项目在此平台进行转化。但是,学校起初承诺的资金支持没有到位、加之员工流动率高等问题,使得公司的重新起步相当艰难。1996年,何教授带领技术人员发明了“荧光定量聚合酶链式反应(FQ-PCR)检测技术”,克服了传统PCR检测的技术障碍,在当时填补了国内的市场空白。之后两年公司由此扭亏为盈,销售额达到近千万元。

表4 相关构念、测量变量和关键词的编码条目统计

资料来源:作者根据文献、资料整理所得。

①为方便编码需要,本文将“政府行为”定义为政府干预、国家政策、政府财政支出等一切与政府相关的行为。

2.转折期的股权结构与激励分析(1999-2000)

虽然初创期经历了五年的较好发展,但当时达安基因缺乏资金进行产业化开发,同时高端人才流失严重。在1998年底,恰逢当时广州市政府组织到学校调研,何蕴韶教授在调研会上把公司的发展瓶颈进行汇报,而时任广州市科技局副局长提出一个关键性的措施——增资改制。在省、市政府的大力支持下,加上大量研讨和调研,改制举措顺利开展。

为更好地融入市场,1999年公司正式开始改制,更名为“中山医科大学科技开发有限公司”。参与改制的主体基于“政府+大学+职工”的原则入股,股权结构详见表5。此外,广州市政府还与中山医科大学签署协议,规定所有的有形、无形资产均归公司所有,并通过资产评估作价给予中山医科大学300万元,由此国有资产的产权关系就界定清楚了。

表5 中山医科大学科技开发有限公司股权结构

资料来源:达安基因招股说明书。

①广州市政府现金出资,并通过广州市科技局的一个直属单位——广州生物工程中心进行入股。

②中国教育工会中山医科大学科技开发公司委员会以全体员工250万元现金和公司50万元应付福利费共300万元出资。

大学与公司工会共占70%的股权,股权结构高度集中。对于新创企业,尤其是这类高新技术企业而言,这种结构可以促使公司更加注重研发创新并快速响应市场。因为大学本身就是注重科研创新的组织,而公司工会在初创期以科研人员为主,为公司依托技术快速发展打下很好的基础。同时,公司通过改制建立职工持股会*职工持股会是指依法设立的从事内部职工股的管理,代表持有内部职工股的职工行使股东权利并以公司工会社团法人名义承担民事责任的组织。,可以代表职工行使股东权利,职工也能获得公司分红,能在一定程度上调动科研人员的主动性。

2000年,公司工会进行股权转让,将其注册资本300万元按1∶1的比例转让给公司六名高管或技术骨干。随后,公司又增资吸收四名战略投资股东,注册资本增至1315万元(见表6),同时更名为“中山医科大学达安基因有限公司”。至此,公司的几位核心科研和管理人员从职工持股会代持转变为个人持股,这种持股方式的转变极大提升其工作积极性。相对于职工持股会而言,这种激励方式更为直接有效,同时能为公司留住关键人才。公司吸收战略股东后,股权相对分散,股权结构从高度集中转变为相对集中。但由于核心科研管理人员共持股22.8%,依然保持较高比例,因此对激励其进行科研创新仍有较好的效果。

表6 吸收战略股东前后的股权结构对比

资料来源:达安基因招股说明书。

2000年底达安基因完成增资改制,在此之后不到半年的时间,公司实现了150万元的利润,超过了改制前的全年总额。除了良好的财务业绩表现,公司的技术创新使得它成为政府推动国企改革的学习标杆。2001年,公司获得广州市科技进步一等奖,并被认定为广州市高新技术示范企业。公司所发明的荧光定量PCR检测技术获国家重点支持,先后被列入国家高新技术产业发展项目计划等多个国家重大项目,在资金上获得国家大力补贴。同时,达安基因还在国内率先取得PCR诊断试剂盒临床应用的资格,并因此获得国家重点新产品证书。2003年非典肆虐期间,达安基因在当年4月份率先研发了一种新技术——“荧光定量 PCR 快速检测冠状病毒”。7个月后,该技术就可以进行临床应用,“新型冠状病毒核酸扩增(PCR)荧光检测试剂盒”获得新药证书。达安基因能够在短时间内快速建立新技术并开展生产应用,很大程度上得益于其增资改制后相对灵活的机制以及对核心技术管理人员的股权激励所发挥的激励效用。

3.成长期的股权结构与激励分析(2001-2009)

2001年,达安基因整体变更为股份有限公司,更名为“中山大学达安基因股份有限公司”。公司将净资产3470万元按1∶1的比例折合成股本3470万股,注册资本为3470万元。在2002-2003年间,达安基因经过两次送红股增资以及法人股东国信证券的股权转让,股权结构进行部分调整,总股本增至6160万股。2004年,达安基因在深交所中小企业板上市,首次公开发行2200万的社会公众股,持股比例为26.32%,发行后总股本为8360万股(见表7)。达安基因上市之后,股权结构比较明显的变化是中山大学不再是第一大股东,其控制权有一定程度的削弱。但国有法人股占比39.20%,达安基因仍是国有控股的上市公司。

表7 达安基因上市前后的股权结构对比

资料来源:达安基因招股说明书。

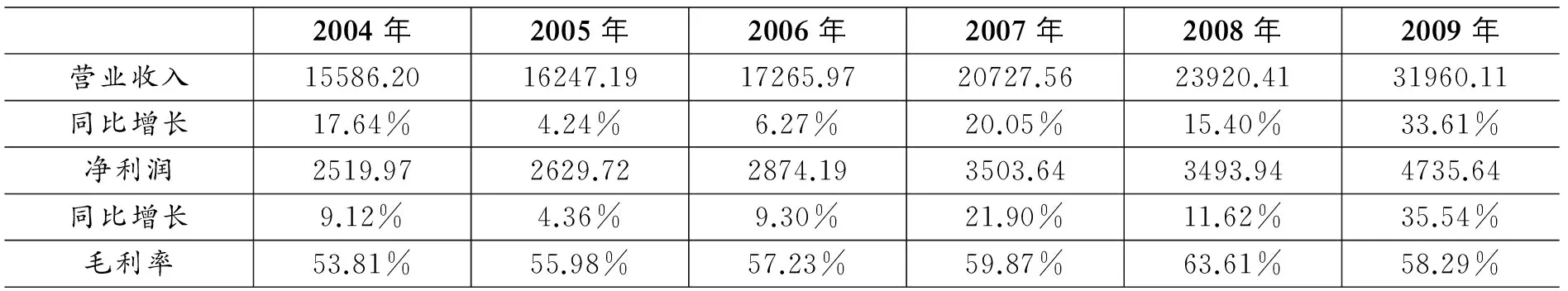

作为广东省首家高校上市公司,达安基因从上市后到2009年间,共申请国家专利110项,其中获得发明授权的有46项。尤其在2009年,公司就申请了29项国家专利,并有11项通过发明授权认证。当时我国爆发甲型H1N1流感,而公司凭借先进的技术研发快速响应市场,在当年就研制出针对该流感的检测技术——“甲型(H1N1)流感病毒核酸检测试剂盒”,并且在通过国家药监局认证后被广泛应用。从财务表现来看,在2004-2009年,达安基因的营业收入和净利润均明显增长,毛利率维持50%以上(见表8)。此外,公司还荣获国家科学技术进步二等奖、中国专利金奖等29个奖项。由此可见,无论是从公司的技术研发还是经营业绩来看,达安基因自上市以来都实现了飞跃发展。

表8 2004-2009年相关财务指标情况 (单位:万元)

资料来源:作者根据达安基因各年年报整理。

在成长期,达安基因通过上市获取资本以进行规模和业务扩张,逐步奠定行业领先企业的地位。上市之后,公司的科研人员积极投入研发,核心技术骨干的贡献尤为突出,因为他们均拥有公司股权。随着股票价格上升,其个人资产也不断升值,可以激励他们进行研发产出。在110项国家专利申请中,有83项是由何蕴韶、程钢两位技术骨干中的一位或两位同时主导发明或参与发明的。同时,这种激励作用是有持续性的,使得达安基因在成长期可以实现快速增长甚至成为国内分子诊断行业领先企业。当然在这其中,政府与学校的推动作用也是不可否认的。达安基因在2007年得到了政府给予的1200万元专项补贴和资助款。而到2005年,公司依托中山大学拥有三个科研基地,获取了丰富的科研资源与设施。

4.成熟期的股权结构与激励分析(2010至今)

公司高管意识到公司的技术创新不能仅依靠持股的几位核心骨干,而是需要全体科研人员的共同努力才能实现更大范围的创新。2010年,达安基因决定实施股票期权激励计划,共216万份股票期权,对应的标的股票占授予时公司总股本的0.8971%,行权价格为17.11元。其中,涉及到的核心研发人员(包括已成为公司高管的技术骨干)为18人,共授予65.5万份股票期权,占30.32%。但是,这个计划在经历了长达六年多的三级审核批复以及多次调整修改后,最终于2016年3月31日宣布终止实施。

尽管公司对外公布的原因是净利润指标不符合相关行权条件,但实际上,这是中国的相关政策不符合股票期权计划的实施而导致的结果。其中相关的核心政策有两条,一是国资委规定“股权激励收益不得超过当年薪酬总额的40%”;二是在2016年以前,我国规定股权激励行权时,按3%-45%不等的7级超额累进税率征收个人所得税。通过调研得知,若当时对国企员工实施股权激励,激励对象的收益很可能只有年度薪酬的20%左右,同时行权时要缴纳较高的所得税,这导致整个计划失去激励作用。

在意识到这些问题后,达安基因的高管对公司发展战略作出及时调整,即公司在保证主营业务稳健发展的基础上,通过对外投资而非自主研发的方式发展新业务。在2013年,达安基因就开始建设健康产业生态圈,成立“达安创谷”孵化器,截至目前已有180家参股孵化企业。而针对这些企业的投资,公司参股原则是:持股比例低于20%、投资金额控制在100万元以下、不派管理层参与经营决策、不要分红、上市前不退出资本。由此可以看出,达安基因对外投资的初衷就是要保证国有资产的安全。同时,基于这些原则,公司又能较好地激发孵化企业的创新活力。目前,该生态圈销售额已经超过一百亿,多家企业已上市或正等待上市,“达安创谷”也成了国务院“双创”的示范基地。此外,公司于2015年10月针对五位高管及员工持股计划定向增发募资15亿,并自2015年11月始公司董事长何蕴韶和副总经理程钢相继共以4.46亿增持1230万股公司股票。

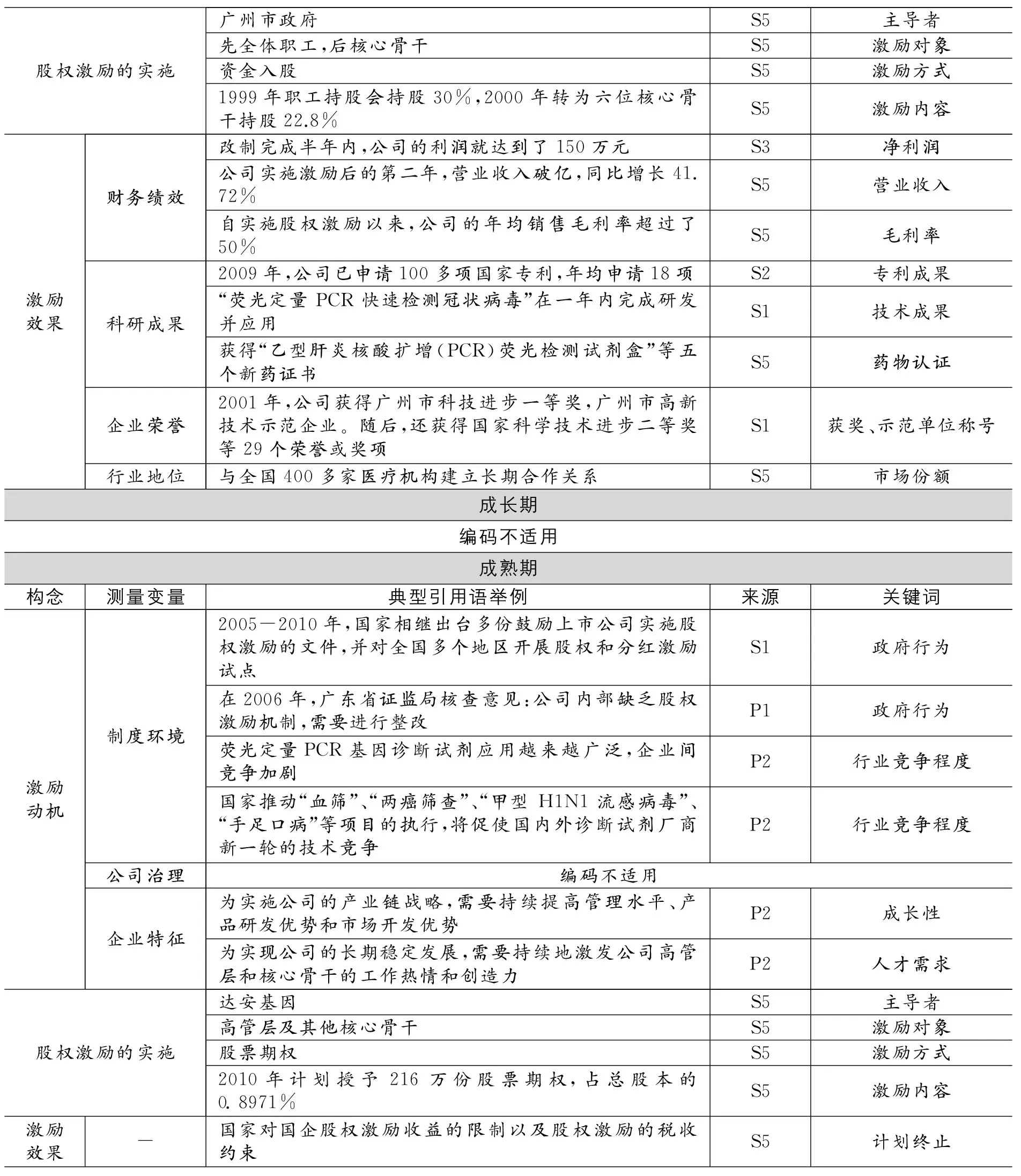

表9 达安基因各时期典型引用语举例及其编码结果

①由于案例企业在初创期没有针对科研人员实施股权激励,因此编码不适用,下同。

激励动机制度环境公司治理企业特征2005-2010年,国家相继出台多份鼓励上市公司实施股权激励的文件,并对全国多个地区开展股权和分红激励试点S1政府行为在2006年,广东省证监局核查意见:公司内部缺乏股权激励机制,需要进行整改P1政府行为荧光定量PCR基因诊断试剂应用越来越广泛,企业间竞争加剧P2行业竞争程度国家推动“血筛”、“两癌筛查”、“甲型H1N1流感病毒”、“手足口病”等项目的执行,将促使国内外诊断试剂厂商新一轮的技术竞争P2行业竞争程度编码不适用为实施公司的产业链战略,需要持续提高管理水平、产品研发优势和市场开发优势P2成长性为实现公司的长期稳定发展,需要持续地激发公司高管层和核心骨干的工作热情和创造力P2人才需求股权激励的实施达安基因S5主导者高管层及其他核心骨干S5激励对象股票期权S5激励方式2010年计划授予216万份股票期权,占总股本的0.8971%S5激励内容激励效果-国家对国企股权激励收益的限制以及股权激励的税收约束S5计划终止

在保证国有资产不流失的前提下,通过摆脱国有企业的束缚进行投资创新,达安基因实现了国有资产的增值。而针对原有业务,公司通过发奖金、项目提成等激励方式来鼓励科研人员进行原业务范围内的创新,以此保证原业务领域不退步,达到国有资产保值的目的。

(二) 华中数控的股权结构演变与股权激励分析

1.企业创立背景与初创期的股权结构介绍(1988-1996)

基于一系列具备自主知识产权的数控技术成果,华中理工大学于1994年成立武汉华中数控系统有限公司,注册资本1000万元。数控系统发展前景良好,且公司又已经拥有可靠的科研成果,因此吸引了大批校内数控领域的科研人员加入,为公司的起步奠定了扎实的人才与技术基础。

在创业初期,虽然公司没有实施针对科研人员的股权激励,但技术团队仍然对公司的技术研发作出重大贡献。公司核心技术骨干运用从数控研究所引入的成套数控技术,自主研发出了打破国外技术封锁的九轴联动华中I型高性能数控系统,该系统独创的SDI曲面插补算法被认为是“国际首创”。华中I型数控系统获得了“国家八五科技攻关重大成果”表彰,并在1997-2000年间获得教育部科技进步一等奖、推广应用一等奖等多项科技奖励,同时还被列入了“国家级重点新产品”和“国家九五重点推广”计划。在公司成立的两年后,华中数控通过社会化融资获得4000多万元,建立起现代化、具备电磁兼容性与可靠性的实验室,由此产品质量大幅提升。

2.转折期的股权结构与激励分析(1997-2000)

华中数控的初创期在技术上大获成功,所研发的数控系统不仅填补了国内市场的空白,还迫使国外产品大幅降价。虽然公司已充分发挥其最大的竞争优势——校内科研人员及其科研成果,但校办企业薄弱的营销能力这一短板仍然不容忽视。为此,1997年,华中数控决定进行股份制改造,与学校进行体制上的剥离。在改制过程中,华中理工大学实施了一个重要举措:对科研人员进行技术成果奖励入股。1999年,华中数控通过社会化融资,增资到5877.04万元。其中,华中理工大学科技开发总公司股权占比缩至29.63%,而华中数控工会代持的股权占比则增至15.31%。

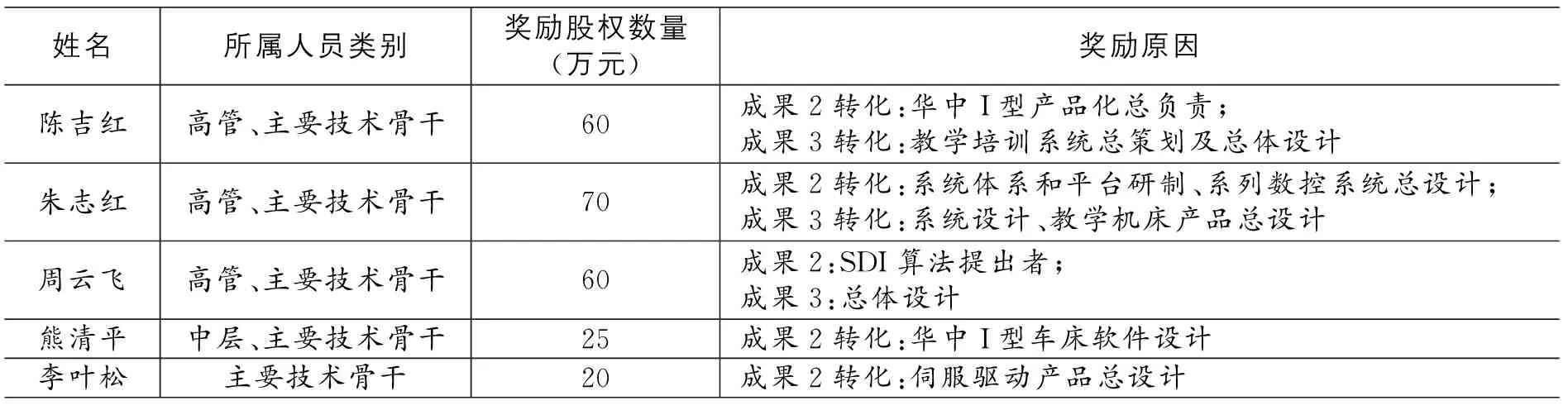

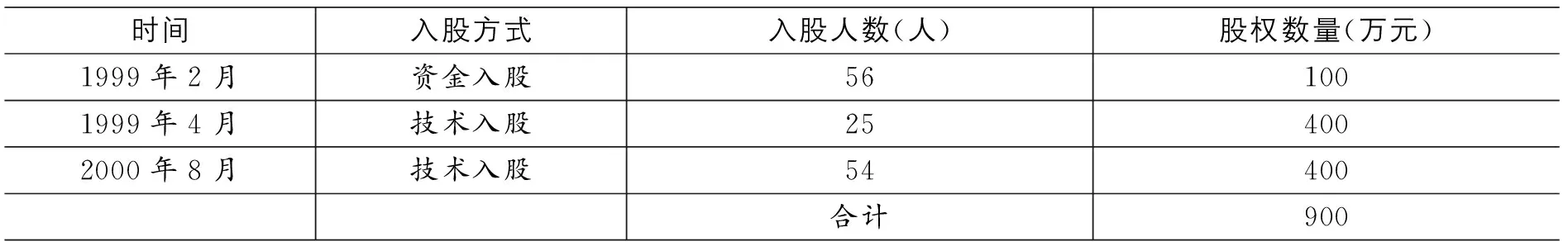

工会增持的股权来源于华中理工大学把无形资产转让给科研人员的股权奖励部分。1999年2月,华中数控先是同意了56名骨干员工以资金入股的方式增资100万元。1999年3月,华中理工大学把“多坐标曲面加工的实时插补算法及系统”和“华中I型数控模拟实验系统及教学培训机床的研究开发”两项专有技术划归华中理工大学科技开发总公司持有,后者则将这两项无形资产用于股权激励。第三方的湖北资产评估公司对两项技术进行评估,评估结果为1284.11万元。1999年4月,科技开发总公司将两项技术所对应的股权奖励给25位管理、技术骨干,部分员工的量化结果及奖励原因举例如表10所示。到2000年8月,科技开发总公司再次实施技术入股奖励,将评估作价为784.11万元的两项专有技术中的400万元对应的股权奖励给54位骨干员工。最终,经历总共三次的员工技术与资金入股后,华中数控的骨干员工共持股900万股,占比15.31%,并全部由华中数控工会代持(汇总情况见表11)。2000年9月,根据国家相关规定,华中数控把工会代持的股份转给四位自然人代持,并由他们代表全部持股员工行使股东权利。2000年11月,华中数控更名为“武汉华中数控股份有限公司”,注册资本为5915.71万元,按1∶1比例折合为5915.71万股。至此,华中数控的股份制改造完成。

表10 1999年4月股权激励部分员工的分配情况举例

注:成果2为“多坐标曲面加工的实时插补算法及系统”,成果3为“华中I型数控模拟实验系统及教学培训机床的研究开发”;资料来源:华中数控招股说明书。

完成改制后的华中数控,其股权结构转变成由大学、科研管理人员、风险投资三个部分组成(见表12),其中科研管理人员中科研人员占了较大比例。像数控技术这类高新技术,实现创新突破的难度较大。对科研人员实施股权激励,可以把科研人员的利益与公司利益捆绑在一起,从而能够长期地激发其进行技术创新的动力。华中数控以技术成果奖励科研人员入股,既是对科研人员努力攻克技术难关的回报,同时又可以避免科研人员因自筹资金入股而带来经济负担。此外,华中数控还根据科研人员过去参与公司科研成果转化的不同贡献分配不同的股权比例,尤其是给核心技术骨干分配的比例更高,占10.12%,以此突出核心技术骨干的地位,鼓励他们为公司作出更大的技术贡献。

表11 华中数控骨干员工股权激励情况汇总

资料来源:作者根据华中数控招股说明书整理。

表12 华中数控入股主体的股权分配比例

资料来源:作者根据华中数控招股说明书整理。

3.成长期的股权结构与激励分析(2001-2010)

经过了初创期的技术铺垫以及转折期的改制,华中数控的产品及经营方式逐渐与市场接轨,公司开始把战略重心放在了实现数控系统产业化上。 2001年,华中数控获得国家发改委9000多万元的资金支持,在学校科技园内建立产业化基地,年产值可达5000台套数控系统。华中数控产业基地的投产,标志着我国数控系统产业化步入一个新的阶段。在此期间,政府与华中科技大学仍然在不断地给予华中数控资源配套支持。在科技部的批准下成立的数控中心,以华中数控作为产业化基地进行科研成果转化,在2001-2007年间就承担了国家863、国家科技攻关等多个国家重大项目。

2007年,华中数控的几位自然人股东把代持的6.42%的股权转回给各持股骨干个人持有。同时,公司还于同年的3月和12月分别向骨干员工定向增发227万股和300万股。由此,华中数控的自然人股东从4位增加至97位。加上向其他股东增资,华中数控截止至2010年的累计注册资本为8083万元。华中数控的自然人股东持股占比24.57%,而自然人股东均为公司骨干员工,且大部分为技术骨干,这种股权结构可较好地保障科研创新活力。

华中数控通过改制及进一步对骨干员工增资扩股后,大批科研人员持股的激励效应迅速发挥出来。从研发创新情况来看,自产业基地建成以来,华中数控相继与北京第一机床厂、大连机床集团等企业进行战略合作,通过合作开发或共同投资参股企业的方式,研制出多个填补了国内空白或国际首创的数控机床产品,并实现批量配套生产与应用。在成长期,公司有9个数控产品获得了国家重点新产品称号。在2008-2010年间,华中数控的国家专利产出量非常高,共申请国家专利49项,年均申请16.3项,其中27项获得授权认证。从产销情况来看,华中数控拥有具备完全自主知识产权和高性价比的高、中、低档数控产品系列,而中高档产品的市场份额从2007年起连续四年排行第一,高档产品的市场份额甚至超过50%。到2010年,华中数控已成为国内最大的中、高档数控系统生产企业,产量超过10000台套,产销率达到100%。

4.成熟期的股权结构与激励分析(2011年至今)

2011年1月,华中数控于深交所创业板上市,发行人民币普通股2700万股,占发行后总股本的25.04%,注册资本增至10783万元(见表13)。上市后国有法人股占比31.85%,因此华中数控仍是国有控股的上市公司。

华中数控在成熟期的上市成功让持股的骨干员工实现了个人资产升值,利用资本市场持续性地调动骨干员工和技术人员的积极性。因此,科研人员仍然能够不断地贡献有重大突破的科研成果,快速地推动公司实现新领域的战略布局。2011年,公司成功研发了华中8型高档数控系统,并于2016年通过了国家重大科技成果鉴定,被认为已全面达到国际先进水平。2012年,华中数控申报了《高档数控机床与基础制造装备》国家重大专项,并于同年获得国家和地方5397万元的大力补贴资助,突破了高档数控装备的核心功能部件数控系统的部分技术瓶颈。2013年,公司积极布局进入工业机器人、云数控等新领域。到2014年,公司就已经完成了LDD新型伺服电机等产品的研制,解决了机器人急需高性能电机的缺口。2015年,在面临数控行业整体业绩下滑的严峻环境下,华中数控在高速、高精控制技术方面仍取得重大突破,而最新研发的LDD伺服电机则打破了国外知名品牌数控系统对这一领域的长期垄断局面。从专利申请情况来看,2011-2016年,华中数控共申请国家专利120项,年均申请量达到20项。

表13 华中数控上市后的股权结构

资料来源:作者根据华中数控招股说明书整理。

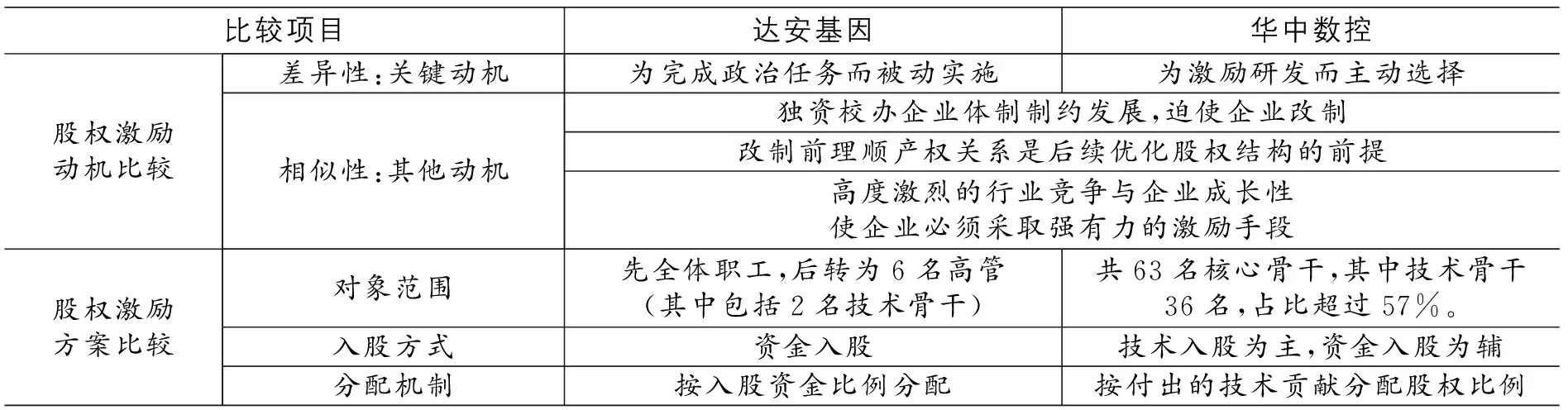

(三) 案例企业股权激励比较分析

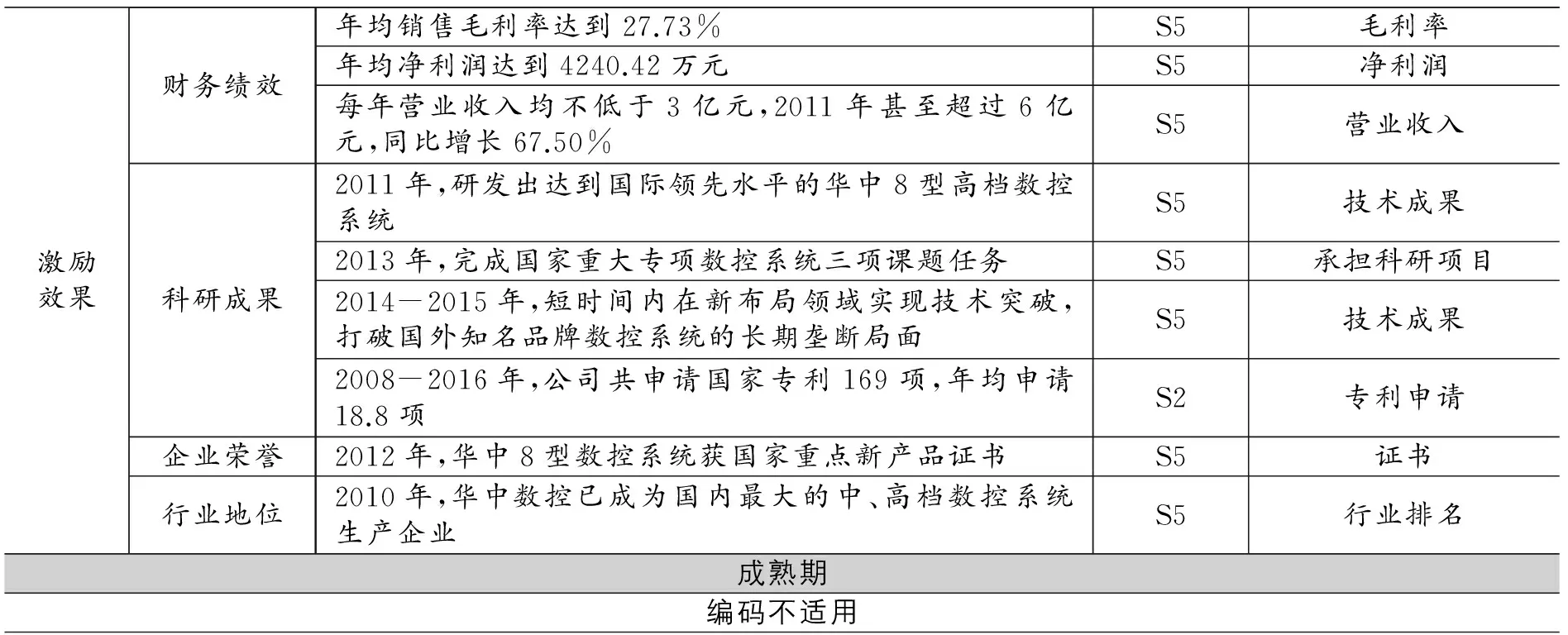

1.达安基因与华中数控转折期股权激励的横向比较

首先是股权激励动机的比较,达安基因实施股权激励主要受制度环境因素中的政府行为因素的影响,改制以及股权调整为政府主导的行为。而华中数控转折期的股权激励则是为激励研发而主动选择的结果,其关键动机是公司治理因素中的控股股东性质因素。

然后是股权激励方案的比较。两家公司的股权激励范围是不一样的,前者范围更广,是全员制的,而后者则更倾向于核心员工、尤其是科研人员,具体情况如表15所示。从入股方式来看,达安基因主要是由员工现金入股。而华中数控则主要由公司根据员工之前付出的技术贡献作价入股,这意味着员工并不需要额外投入,从而避免员工增加资金负担。同时华中数控也允许员工以自愿的形式进行资金入股。而从股权比例的分配机制来看,达安基因直接按照出资比例来分配,而华中数控的分配机制则是按照技术贡献分配,对高新技术企业采取技术入股的方式实施股权激励有很好的参考价值。

再之,通过在转折期实施股权激励,两家企业都取得了较好的激励效果,表现为良好的财务绩效和科研成果。尽管达安基因实施的股权激励方案并非大范围地针对科研人员,但包含了两名最为核心的技术骨干,而他们在公司起步的这段时期在技术研发上起着关键作用,所以也具有明显的激励效果。但相对而言,从长远来看,如果是对高新技术企业来说,华中数控的技术入股模式可能更有利于企业的可持续发展。达安基因的股权激励虽然在转折期也表现出了不错的效果,但是激励的持续性还是不及华中数控。股权激励的对象不应该仅局限于少数几个人身上,而应把范围扩大从而实现更为广泛的激励效果。

表14 华中数控各时期典型引用语举例及其编码结果

激励效果财务绩效科研成果企业荣誉行业地位年均销售毛利率达到27.73%S5毛利率年均净利润达到4240.42万元S5净利润每年营业收入均不低于3亿元,2011年甚至超过6亿元,同比增长67.50%S5营业收入2011年,研发出达到国际领先水平的华中8型高档数控系统S5技术成果2013年,完成国家重大专项数控系统三项课题任务S5承担科研项目2014-2015年,短时间内在新布局领域实现技术突破,打破国外知名品牌数控系统的长期垄断局面S5技术成果2008-2016年,公司共申请国家专利169项,年均申请18.8项S2专利申请2012年,华中8型数控系统获国家重点新产品证书S5证书2010年,华中数控已成为国内最大的中、高档数控系统生产企业S5行业排名成熟期编码不适用

表15 达安基因与华中数控转折期股权激励比较情况小结

2.达安基因成熟期与华中数控成长期股权激励的横向比较

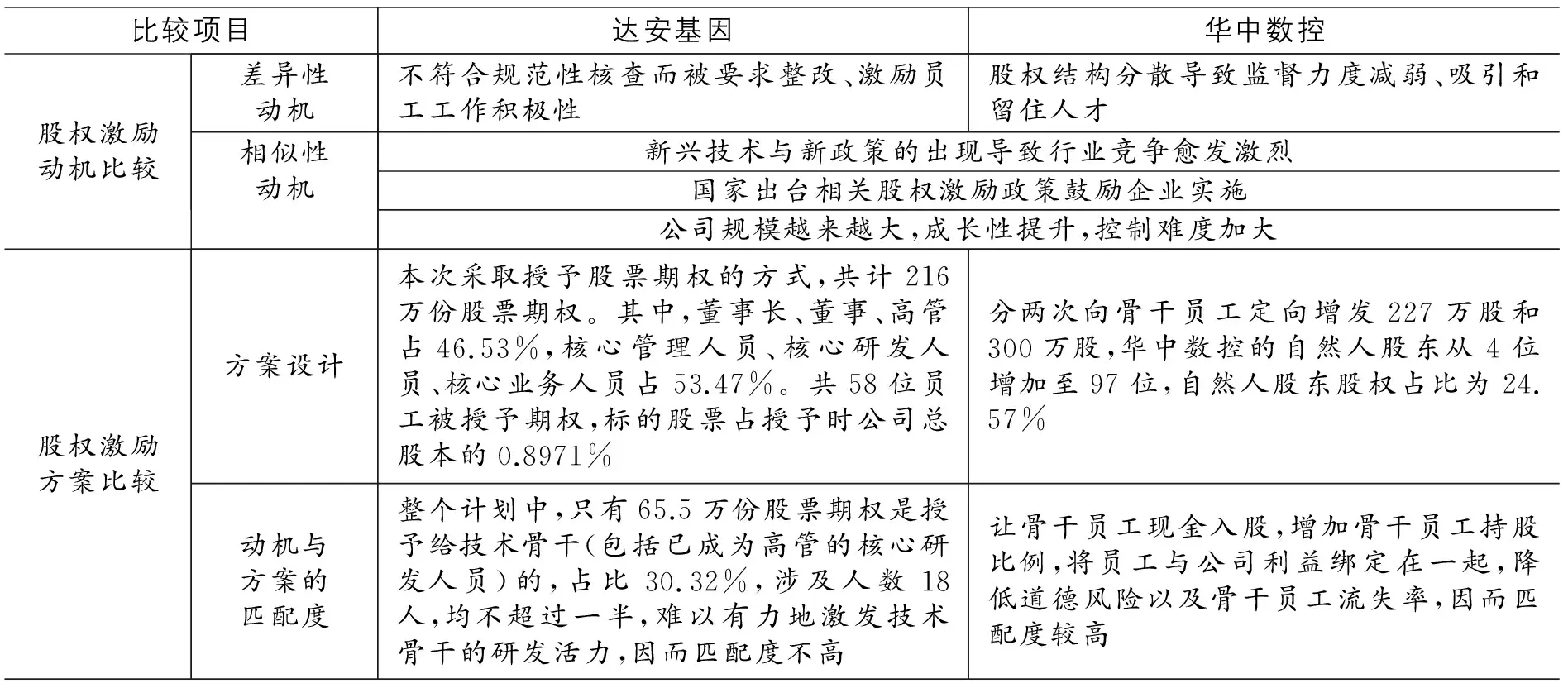

此次横向比较并非在同一时期开展,前者是在成熟期,后者则在成长期,但都已度过较为艰难的起步期。从实施股权激励的动机来看,达安基因此次实施股权激励,一是当时广东省证监局对公司进行规范性核查时认为公司需要在股权激励机制方面进行整改,属于制度环境因素中的政府行为因素;二是公司认为有必要持续地激发核心骨干的工作积极性,属于公司特征因素中的人才需求因素。而华中数控一是考虑到公司治理过程中的股权集中度问题,公司前期多次增资扩股,引入战略投资者,导致股权结构变得相对分散。尤其是第一大股东“武汉华中科技大产业集团有限公司”股权占比在减少,监督力度减弱,所以更加需要实施股权激励。二是很多家国内外公司都想以高几倍的薪酬挖走公司的科研人员,如果这时公司不采取相应的手段留住这些骨干员工,将对公司造成重大损失(激励动机比较见表16)。

至于具体的股权激励方案的比较,从达安基因制定的股票期权计划可以看到,216万份股票期权中,只有65.5万份是授予给技术骨干的,占比30.32%,涉及人数18人,均不超过一半。如果从技术骨干的占比来看,达安基因在成熟期所设计的股权激励计划对核心骨干的激励力度甚至不如华中数控在转折期对核心骨干的激励力度。而华中数控的第二次股权激励设计则相对简单,进一步将核心骨干与公司的利益绑定在一起,即以资金入股的方式向核心骨干定向增发股份,增大关键员工的持股比例,使得公司持股员工尤其是科研人员的数量增加,将员工的个人利益风险与公司风险更紧密地联系在一起,从而降低道德风险。

从激励效果上看,虽然达安基因股权激励方案的设计与动机不匹配,但其终止实施的原因则如前文所述,是国家对国企股权激励收益的限制以及股权激励的税收问题所致。在股权激励计划开展不顺利的情况下,公司的管理层也及时决定从自主研发转变成对外投资孵化新创公司、组建生态圈,依靠新模式形成新增长点,保持了较强的盈利能力。而华中数控这次的激励效果则仍然十分明显,2010年就成为了国内最大的中、高档数控系统生产企业,2011年又研发出达到国际领先水平的华中8型高档数控系统。

表16 达安基因成熟期与华中数控成长期股权激励比较情况小结

3.股权激励的纵向演变比较分析

两家企业的股权结构经过多次调整与演变,包括股份制改造、增资扩股、完成上市等行为。企业在创立时期所制定的股权激励方案会对公司未来再次实施的股权激励方案产生影响。从达安基因创立开始,公司的高管团队就一直都是被重点关注的对象,从早期的全员持股计划到后来的股票期权计划,重心都在向高管团队倾斜。华中数控在创立时更受大学的关注和重视,华中理工大学利用它的控股大股东身份,将重视科研的基因在华中数控经营的各方面贯彻下去,这同时体现在公司在改制时以技术入股的方式实施股权激励。

通过纵向对比股权激励演变可以发现,达安基因股权激励的核心一直围绕着高管团队演变,而华中数控则一直围绕着公司的核心科研人员演变。另外,两家公司各自股权激励计划之间的关系,显然华中数控的更和谐互补,也发挥出了更好的叠加效果,使得华中数控能够继续在本领域继续发展壮大,而达安基因在最终调整了战略发展方向。

五、结论与讨论

(一) 国企背景下的技术入股举措可能引致国有资产流失

通过文献研究,本文系统论述了我国环境下,特别是国企背景下的技术入股问题。从理论和实践两方面讨论了技术入股的重点和难点问题。由于技术市场的不完全性,国有企业在进行股份制改造、增资扩股的过程中,若涉及国有资产评估、技术定价等操作,则有可能引致国有资产的流失问题。由此,尽管相关股权激励的政策出台已久,许多国有企业和大学衍生企业考虑到技术入股等问题的实操难度和风险较大,在实践中畏缩不前。

(二) 针对技术人员的股权激励对企业成长和企业绩效都有积极的促进作用

总体上看,结合文献研究以及两个案例企业的实践经历,针对技术人员的股权激励对企业成长、企业绩效都有积极的促进作用,为企业带来良好的财务业绩表现,并可以降低核心技术的流失风险。其中,以技术入股的方式对科研人员进行股权激励,其激励效果是非常明显且持久的,使得华中数控从创立到整个成长高峰期,研发产出都非常高,且很多研发成果对整个行业有很大的技术突破贡献,促使其成为行业标杆和典范。而达安基因能够快速响应市场、研发新技术并开展生产应用,也得益于其改制后相对灵活的组织结构和对核心技术人员的股权激励。此外,公司通过让员工真正投入个人资金的方式将个人利益与企业利益更紧密地绑定在一起,在激发员工工作积极性的同时又有效地降低科研人员的道德风险,让科研人员持续地为公司发展付出力量。

(三) 企业从初创到成长的过程中,会根据发展需求进行多次的股权结构调整

从案例企业四个时期的发展经历可以看出,事实上,在一个企业从初创到成长的过程中,都会经历多次的股权结构调整。达安基因和华中数控从一开始股份制改制,增资扩股,到后来再次引入战略投资者、完成上市等,都是逐次的股权调整安排。完善企业的股权结构,有益于企业长期的可持续发展。一方面企业可大量筹措资金,将优势项目扩大产业化;另一方面,面向企业的核心管理和科研人员调整和分配股权比例,有利于维持企业的稳步发展,并提升研发产出与技术转化效率。此外,企业的上市行为使股权结构进一步优化,使得资本市场对技术定价等方面进行修正,实现技术与资本市场的有效对接。

(四) 对国有企业技术人员的股权激励要把握好激励的范围与力度

对国有企业的技术人员的股权激励要把握好激励的范围及力度,可通过多次的股权激励逐步扩大范围。发展初期可通过股权结构调整确定科研骨干的核心地位,在企业成长和成熟时期可将激励范围扩大到全体技术员工。华中数控在公司改制时期,前后两次以技术入股的方式实施股权激励,从无形资产的评估转让、参与分配的对象范围、按技术贡献进行股权分配等相关工作的开展可以看出,整个过程较为严谨,范围和力度逐次扩大且能做到有层次有对比,达到了很好的激励效果。另外,从达安基因的案例可以看出,企业也要注重对管理层特别是高管团队的激励,使他们能持续关注并发现战略层面的关键问题,及时调整和完善公司发展战略。这有利于促进国有资本保值增值。

[1] 曹 阳(2011).大学技术转移模式研究——发明者行为视角分析.重庆大学学报(社会科学版),17.

[2] 陈一青(1992).技术商品价格问题研究.北京:航空工业出版社.

[3] 程 群、江卫东(2005).论我国高新技术企业股权激励与人力资本定价.科技进步与对策,22.

[4] 管 军等(2006).上市高新技术企业核心人员股权激励方案创新模式研究.商业研究,4.

[5] 刘 彦(1996).技术商品价格与技术资产评估.北京:经济科学出版社.

[6] 刘彦蕊等(2015).科研事业单位技术类无形资产入股问题探析.科学学研究,33.

[7] 毛蕴诗、周 燕(2012).硅谷机制与企业高速成长—再论企业与市场之间的关系.管理世界,6.

[8] 谭斌昭(2001).民营高科技企业的股权激励.企业经济,3.

[9] 肖 宝等(2016).不同转化方式下科研人员参与收益分配研究.科学管理研究,34.

[10] 杨瑞龙(1995).国有企业股份制改造的理论思考.经济研究,2.

[11] 银 路等(2004).中小型高科技企业的一般股权和技术股权激励研究.科学管理研究,22.

[12] 应 韵(2016).基于核心竞争力的高新技术企业股权激励研究——以阿里巴巴为例.财会通讯,35.

[13] 于 林等(2010).高科技外资企业知识型员工股权激励研究——以ATC(中国)公司为例.中国人力资源开发,12.

[14] 喻 昕(2011).技术市场信息不对称问题研究.情报科学,4.

[15] 袁建昌(2005).技术型人力资本分享企业剩余索取权与剩余控制权的制度安排.科学管理研究,23.

[16] 张晨宇等(2007).技术商品定价的实物期权方法研究.北京理工大学学报,27.

[17] 张 丽(2016).基于技术创新视角的股权激励方案分析与改进——以中青宝、常山药业、晨光生物、富春环保为例.管理现代化,36.

[18] 张梅青、裴琳琳(2003).期权定价理论在技术商品定价中的应用探讨.北京交通大学学报社会科学版,2.

[19] 张文英(1989).技术商品与技术市场.上海:社会科学院出版社,1989.

[20] 张肖飞等(2016).高新技术企业股权激励对公司绩效影响的案例研究——大华股份vs远光软件.财会通讯,30.

[21] 赵 捷等(2011).科技成果转化中的技术人股问题研究.科学学研究,29.

[22] 周德英、李富强(1989).技术市场的几个问题——近年来关于技术市场问题讨论概述.数量经济技术经济研究,5.

[23] E.Baglieri et al.(2000).Evaluating Intangible Assets:The Measurement of R & D Performance.SsrnElectronicJournal.

[24] A.K.Dixit & R.S.Pindyck(1994).InvestmentunderUncertainty.Princeton,USA:the Princeton University Press.

[25] S.R.Grenadier & A.M.Weiss(1997).Investment in Technological Innovations:An Option Pricing Approach.SocialScienceElectronicPublishing,44(3),397-416.

[26] J.P.Grunenwald & T.T.Vernon(1988).Pricing Decision Making for High-technology Products and Services.JournalofBusiness&IndustrialMarketing,3(1),61-70.

[27] M.Molhova(2014).Information Asymmetry on the Technology Markets:The Role of Patents.EconomicAlternatives.

[28] G.Walker & D.Weber(1984).A Transaction Cost Approach to Make-or-buy Decisions.AdministrativeScienceQuarterly,29(3),373-391.

[29] C.Wolf(1979).A Theory of Nonmarket Failure:Framework for Implementation Analysis.TheJournalofLawandEconomics,22(1),107-139.

TheIncompleteTechnologyMarketandDynamicEquityIncentiveforTechnicalStaff:A Comparative Case Study of the Daan Gene and Wuhan Huazhong Numerical Control

MaoYunshi&HuangZekai&ZhengYongzhi

(Sun Yat-sen University)

This paper adopts the research method of case comparison,with Daan Gene Co.Ltd of Sun Yat-sen University and Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd as the research objects,processes the materials in numeralization,explores the evolution of the dynamic equity incentive for researchers in the two firms and its influence,and conducts horizontal and longitudinal analysis of the equity incentive of the enterprises.The study shows that from a start-up to the growth stage,companies will conduct multiple equity structure adjustment based on their development needs.Specifically,the equity incentive for technical staff has a positive role in promoting the enterprise growth and corporate performance.The equity incentive program need to master the scope and intensity of incentives.

technology market; market imperfection; the equity incentive

10.14086/j.cnki.wujss.2017.06.002

F272

A

1672-7320(2017)06-0016-17

2017-07-10

■作者地址毛蕴诗,中山大学管理学院;广东 广州 510275。

黄泽楷,中山大学管理学院。

郑永芝,中山大学管理学院。

广东省省级科技计划项目(2016A040404007)

■责任编辑刘金波