“精神病性症状”背后的诈病:识别与处理

2017-11-02医脉通

“精神病性症状”背后的诈病:识别与处理

想象一下:你正在急诊值一个很烂的夜班,各种事情等着你处理。凌晨2点,45岁的D先生诉自己总是听到“声音”,感觉很不安全,想入院。你该怎么做?

现实情况是:D先生单身,无业,无家可归;此前也曾有类似情况,在医院睡完觉,吃完饭,使用一些麻醉药及苯二氮䓬后就会要求离院。即便拒绝使用抗精神病药,

但他的幻听都会奇迹般地“消失”。

作为一名不忘初心的精神科医师,我们乐于帮助患者走向康复。我们捍卫患者的权利,力求秉持非评判的态度,邀请患者分享自己的体验。然而,我们也开始意识到,一些患者可能是在诈病。

精神科医师一般会避免给出诈病这一判断,因为它与治病救人的职业精神相冲突,而且给对方贴上了贬义的标签。然而,诈病是真实存在的,尤其是在资源有限的情况下:我们更想帮助那些确实需要帮助的人,而不是那些通过伪装症状得到继发获益的人。

真正的精神病

精神病性障碍谱系的范围很广,从急性短暂性精神病性障碍,到精神分裂症样精神障碍,到分裂情感性障碍,再到精神分裂症。精神分裂症精神病性症状的鉴别诊断范围同样很广,比较常见的是未经有效治疗的双相障碍或抑郁,患者可能出现感知觉及思维障碍;创伤相关障碍、边缘型人格障碍及急性中毒等患者可能出现一过性精神病性症状。

常见的精神病性症状包括幻觉(幻听、幻视、幻嗅、躯体相关幻觉)、妄想(怪异和不太怪异的)、言语紊乱、行为紊乱及阴性症状(情感平淡、意志缺乏)。其中一些相对容易伪装,而另一些则较难,或容易出现破绽。

诈病

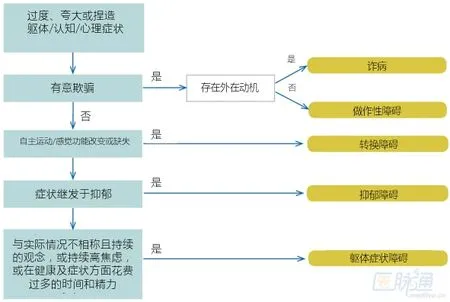

诈病的特征为:在外在动机的刺激下故意伪装或夸大躯体/心理症状。外部动机的存在将诈病与一些真正的精神障碍相鉴别,如做作性障碍、躯体形式障碍、解离障碍等:这些真正的精神障碍均无明确的外部动机。诈病、做作性障碍和躯体形式障碍的鉴别可参考下图:

鉴别诊断流程(Martin PK, et al. 2015)

诈病最早见于逃避兵役的个案报告中。如今,诈病的常见动机包括:获得钱财;帮助申请残疾证明;获得管制药物;逃避法律惩罚;以住院的形式获取安身之处;逃避兵役。

值得注意的是,诈病也可与严重精神障碍共存。例如,一名真正的精神病患者可能伪造或夸大症状,以得到更多的帮助。患者可能对精神卫生机构感到失望,进而采用自己的方式获得帮助,包括过度报告及夸大症状。另外,反社会型人格障碍、做作性障碍、刚塞综合征、孟乔森综合征患者也可出现诈病。无论如何,若认为症状或疾病被夸大或根本不存在,即应考虑诈病的可能性。

若考虑精神病性症状为诈病,一方面,医生必须警觉地审视有无外在动机;另一方面,患者的表现若存在显著的冲突或不一致,也可提供一些线索。就症状而言,精神病性症状的体验千差万别,即便对于经验丰富的医生而言,鉴别真正和虚假的幻觉有时也并不容易。一般情况下,诈病者可能描述非常简单或含混不清的幻觉体验,如单调重复又“无法辨别”的声音,以求经得起对质;也有可能描述复杂的症状,但缺乏“配套”的临床表现。

以下情况提示,患者的“幻觉”真实性存疑:

▲ 幻觉局限于一个感觉形态,如只听到声音,其他均无异常。

▲ 幻听含混不清,或高度简单,或难以理解。

▲ 无法对声音进行描述,或描述时生硬或不可信。

▲ 命令性幻听与外部动机相关。

▲ 声称自己对所有指令毫无还手之力,未尝试采用各种手段消除幻觉。

▲ 只有黑白两色的幻视。

以下情况提示,患者的“妄想”真实性存疑:

▲ 妄想毫无征兆地突然出现。

▲ 内容怪异,但思维形式无显著异常。

(编者注:美国精神病与精神卫生大会中,针对诈病者与真正精神病患者临床表现的差异,凯斯西储大学精神病学教授Phillip Resnick博士提供了建议,详见:如何鉴别诈病与真正的精神病?)

流行病学

尽管诈病的确切发生率并不一致,但多项研究显示,因自杀观念或自杀未遂入院的患者中,诈病者的比例约为10%。司法人群的比例更高,这也与外部动机相符。征兵的目标人群中,有5%可能采取诈病行为以逃避兵役;精神科群体中,为继发获益而伪造症状的比例约为1%。

尽管目前尚无经过效度验证的针对诈病的心理测量学工具,但一些标准化测试有助于揭露事实。司法环境下倾向于使用明尼苏达多相人格测试(MMPI),其F量表有助于检测答题者是否试图故意歪曲自己的状态。

建议

诈病对于精神科医师的挑战是多方面的,包括诊断的不确定性,可能误贴“骗子”的标签,以及反移情等。还有人指出,诈病可以被视为一种不成熟的、原始的防御机制。

尽管诈病本身很难确定,但真相只有一个,需要有确切的结论。总体而言,医师需要做的包括两大部分:观察;结构化评估。

▲ 观察

对于D先生这种情况,可考虑将其置于一个可控的环境下,比如急诊留观。一方面,诈病者可能随着时间的进展自己露出马脚;另一方面,在更多专业眼光的审视下,诈病者也更难过关。

▲ 结构化评估

包括记忆诈病测试在内的评估工具可能有帮助。然而,在日常实践中,若患者存在明确可见的外部动机,且症征不符或躯体症状缺乏器质性基础时,即应怀疑诈病。通过有策略的问诊、临床观察等,可进一步评估诈病的可能性。

诈病是一个很严肃的标签,绝不是随便怀疑患者撒谎这样简单。一旦确定对方的确属于诈病,应高度谨慎地进行清晰准确的记录,旨在为同行的后续工作铺路:若D先生再来急诊,同事则可从你的记录中获益。

结论

▲ 面对存在疑似精神病性症状的个体,由于担心错贴标签,医生通常不想怀疑诈病。

▲ 外部动机的存在可将诈病与真正的精神障碍鉴别开来。

▲ 密切观察及质询是关键,而包括MMPI在内的评估工具也有助于发现真相。

信源:

1. Farrell HM, Domaney NM. Malingering in apparently psychotic patients∶ Detecting it and dealing with it. Current Psychiatry. 2017 June;16(6)∶18-22

2. Phillip K. Martin, PhD and Ryan W. Schroeder, PsyD.Challenges in Assessing and Managing Malingering, Factitious Disorder, and Related Somatic Disorders. Psychiatric Times

3. How to distinguish between malingering, genuine psychosis. – by Casey Hower. Healio. September 14, 2015

(来源:医脉通)