黏蛋白型结缔组织痣一例

2017-11-02耿怡徐秀莲

耿怡 徐秀莲

210042南京,中国医学科学院 北京协和医学院 皮肤病研究所病理科

·病例报告·

黏蛋白型结缔组织痣一例

耿怡 徐秀莲

210042南京,中国医学科学院 北京协和医学院 皮肤病研究所病理科

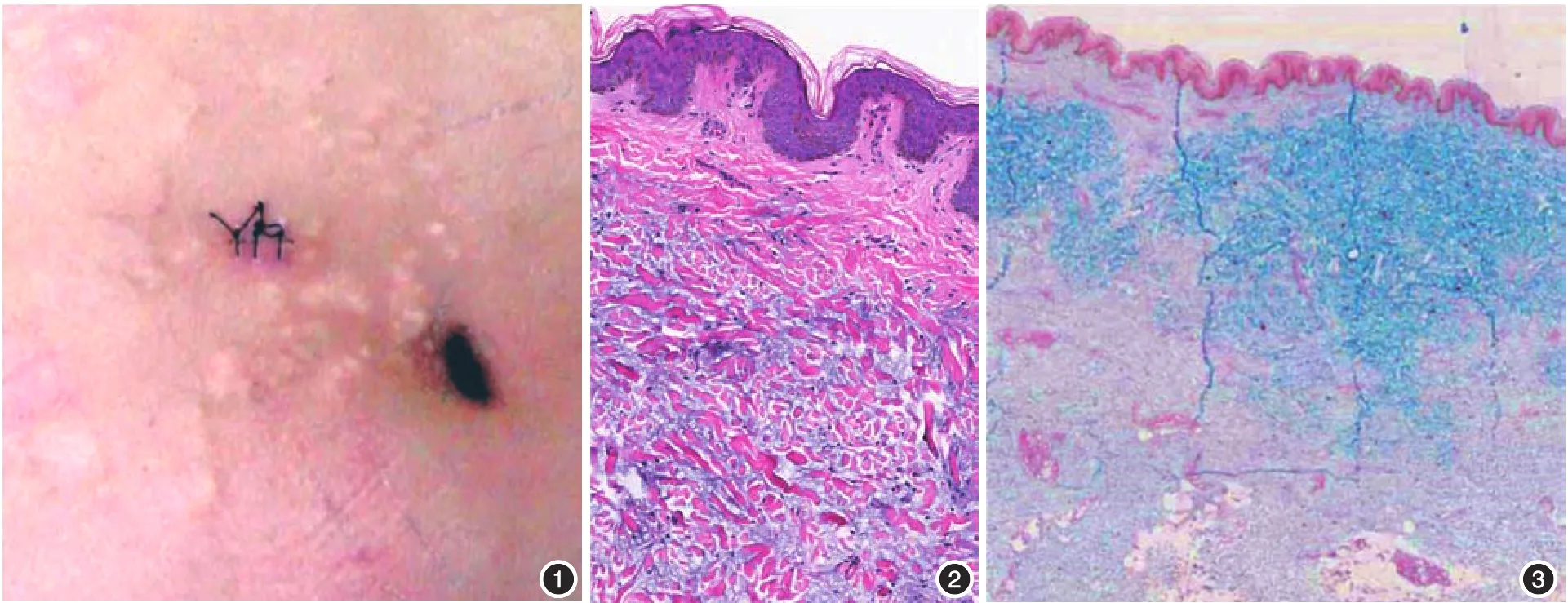

患儿男,5岁,因左侧背部丘疹5年来诊。患儿家属诉患儿自出生时左背部出现数个绿豆大小皮色丘疹,无自觉症状,随年龄增长,皮损逐渐增多增大。父母非近亲结婚,家族中无类似疾病患者。患儿既往身体健康,发育和智力正常,无癫痫病史。体检:一般情况好,各系统检查未见异常。皮肤科检查:左背部可见数十个黄豆大小肤色丘疹,界限清楚,呈片状分布,质地较坚实(图1)。组织病理检查:表皮大致正常,真皮内中上部见大量胶原纤维增生粗大,排列杂乱,真皮胶原纤维束间见大量黏蛋白样物质(图2)。阿辛蓝染色阳性(图3),弹性纤维染色正常。诊断:黏蛋白型结缔组织痣。

图1 患儿左背部可见多个黄豆大小肤色丘疹,界限清楚,呈片状分布,质地坚实 图2 皮损组织病理 表皮大致正常,真皮中上部见大量胶原纤维增生、粗大,排列杂乱,真皮胶原纤维束间见大量黏蛋白样物质(HE×100) 图3 阿辛蓝染色阳性(×40)

讨论 结缔组织痣是由真皮内胶原纤维、弹性纤维或黏多糖等构成的错构瘤。本病病因不明,目前有多种分类方法。临床上常依据有无合并其他病变分为不伴其他器官病变型、伴发结节性硬化型和伴有脆弱性骨硬化型(即Buschke⁃Ollendorff syndrome)[1]。本例患儿年龄小,除皮肤表现外尚未发现其他系统病变,且无相关疾病家族史,考虑属于不伴其他器官病变型。组织学上,结缔组织痣表现为真皮中、下部胶原纤维增生,呈束状不规则排列;胶原纤维均一化,HE染色可见轻度嗜碱性变性;弹性纤维可正常、增多或减少,也可累及附属器。Uitto等[2]依据病变的组织成分将皮肤结缔组织痣分为胶原型、弹力蛋白型和黏蛋白型。黏蛋白型结缔组织痣表现为:黏蛋白于真皮乳头层及乳头层以下呈弥漫性带状沉积,黏蛋白沉积区可伴有胶原纤维及弹性纤维的破坏,可见少量成纤维细胞增生[3⁃4]。本例以黏蛋白沉积为主,故归于黏蛋白型。在万方、维普、CNKI以及中国生物医学文献数据库中,对“结缔组织痣”进行全字段、不限年限检索,未发现国内文献报道同类病例。

临床上本病需与浅表性皮肤脂肪瘤痣及婴儿皮肤黏蛋白病鉴别。结缔组织痣一般不需要治疗。本例患儿年龄较小,故需随访作如骨骼、基因检测等方面的检查。

[1]陈刚华,马东来,石秀艳,等.丘疹型结缔组织痣一例[J].中华皮肤科杂志,2011,44(7):500.DOI:10.3760∕cma.j.issn.0412⁃4030.2011.07.012.

[2]Uitto J,Santa Cruz DJ,Eisen AZ.Connective tissue nevi of the skin.Clinical,genetic,and histopathologic classification of hamartomas of the collagen,elastin,and proteoglycan type[J].J Am Acad Dermatol,1980,3(5):441⁃461.

[3]Chi CC,Wang SH,Lin PY.Combined epidermal⁃connective tissue nevus of proteoglycan(a type of mucinous nevus):a case report and literature review[J].J Cutan Pathol,2009,36(7):808⁃811. DOI:10.1111∕j.1600⁃0560.2008.01123.x.

[4]Lim JH,Cho SH,Kim HO,et al.Mucinous naevus with atypical features[J].Br J Dermatol,2003,148(5):1064⁃1066.

徐秀莲,Email:xxlqjl@163.com

10.3760∕cma.j.issn.0412⁃4030.2017.02.026

2016⁃04⁃25)

(本文编辑:尚淑贤)