井中地震技术的昨天、今天和明天

——井中地震技术发展及应用展望

2017-11-01赵邦六董世泰

赵邦六 董世泰 曾 忠

(①中国石油天然气股份有限公司,北京 100007; ②中国石油勘探开发研究院,北京 100083)

井中地震技术的昨天、今天和明天

——井中地震技术发展及应用展望

赵邦六①董世泰*②曾 忠①

(①中国石油天然气股份有限公司,北京 100007; ②中国石油勘探开发研究院,北京 100083)

赵邦六,董世泰,曾忠.井中地震技术的昨天、今天和明天——井中地震技术发展及应用展望.石油地球物理勘探,2017,52(5):1112-1123.

井中地震的接收或激发设备位于井中,接近目的层或目标地质体,避免了近地表和环境干扰,得到的地震波信息能更直接反映地层、油藏或目标体的地质属性,其精度和探测范围介于地面地震和测井方法之间,成为两种技术的空间(纵向、横向)拓展和有效补充;井中地震深度、时间、速度、时变子波、频谱及相对能量关系等信息相对精确,具有识别精度高、数据保真度高的特点。随着油气勘探开发目标日趋复杂和多种井中地震技术快速发展且日益成熟,井中地震将在复杂构造、复杂储层、复杂油气藏的勘探开发中发挥关键作用,特别是Walkaway/Walkaround/三维VSP、微地震等技术,在复杂构造地震成像、提高分辨率地震处理、储层连通性识别、剩余油预测、油气藏建模等方面,将会发挥独特和不可取代的重要作用。

井中地震 Walkaway/Walkaround/三维VSP 复杂构造 复杂储层

1 引言

井中地震勘探始于1917年,Fessenden在他的专利报告中首次提出利用井中震源和检波器探测矿体位置。1927年,美国第一个深井检波器下井探测盐丘,首创了利用地震资料指导钻井的先例。20世纪40年代,前苏联Siotnick和Dix利用井中检波器测量速度。20世纪50年代初,LeVin和Lynn讨论利用井中观测方法观察地震脉冲的波形衰减。1959年,前苏联加尔彼林首先提出了垂直地震剖面法(VSP)勘探技术,1971年出版了专著《垂直地震剖面》,1974年该书介绍到西方,引起了西方地球物理界的广泛重视,世界各国都很重视在油气勘探领域中研究和应用垂直地震剖面技术,当时曾认为它是衡量一个国家地球物理勘探水平的标志[1-4]。1980年,朱光明教授向国内系统介绍垂直地震剖面技术,并于1983年翻译出版了加尔彼林院士的《垂直地震剖面法》[2]一书。1984年起,中国在胜利油田、辽河油田开展了试验,拉开了该技术在中国国内研究应用的序幕。

井中地震与常规(地表)地震观测方式不同,它是在井中观测或者在井中激发,即在介质的内部进行观测或激发,可以记录到比地面记录更多的地震波信息。除有上行波、直达波外,还可记录下行波、转换波、多次波等。它能够观测和研究地震波在实际介质中形成和传播的真实过程,取得有关地震波的成因及其传播介质性质的完整资料。采用三分量VSP观测时,由于到达三分量检波器的各种类型波的方向不同,其变化规律也不同,在穿过不同介质的地层时,其波型和强度都可发生突变。当检波器位于界面附近时,会更明显地观测到各种波的运动学与动力学特征的变化和区别,也就能更好地接收和研究与各类界面有关的对应波场的变化,使勘探效果和分辨力都得到明显提高。

近百年来,随着采集装备、处理技术的发展,井中地震技术已经在垂直地震剖面(VSP)基础上形成了零井源距(Zero Offset)VSP、非零井源距(Offset)VSP、变井源距(Walkaway/Walkaround)VSP、井间地震(Cross-Well)、三维(3D)VSP、随钻地震(SWD)、微地震监测(MS)等系列,成为了不可或缺的勘探方法,在油气勘探开发中被广泛应用。例如:零井源距VSP、非零井源距VSP被广泛应用于层位与深度标定、速度求取、地震波吸收衰减因子求取和提高分辨率井控处理; Walkaway/Walkaround VSP、3D VSP逐步应用于井旁地层成像和复杂断裂的识别;井地联采、多井观测、井间地震等用于岩性及流体研究、井间连通性预测和油藏描述;随钻地震逐步用于钻头前地层深度预测、地层压力预测、钻头导向和提高储层钻遇率方面;微地震目前已广泛应用于油藏动态监测、储层压裂的动态监测。因此,井中地震技术在油气勘探开发中发挥着越来越重要的作用。

2 井中地震技术的发展历程

2.1 国外发展历程

总体来说,国外井中地震技术发展经历了三个阶段。

2.1.1 起步试验阶段(1910~20世纪70年代)

1917年Fessenden提出井中地震观测思路后,1927年美国开展了第一口井试验,井深800m,采用单级单分量模拟仪器,用于盐丘探测[1]。在20世纪30~40年代,前苏联、美国著名地球物理学者Siotnick、Dix、LeVin、Lynn等研究利用井中检波器测量时—深曲线和时间—速度关系曲线,利用井中观测方法观察传入地下的地震脉冲的演化及波形衰减。1959年,苏联科学院大地物理所的加尔彼林[2]院士首先提出了垂直地震剖面法勘探技术(Vertical Seismic Profiling,VSP),利用井中观测进行地层成像,成功识别波场并用于地层解释。1974年美国SEG年会重点推广VSP法,使VSP技术从前苏联走向了美国及世界其他地区[3-7]。

2.1.2 推广发展阶段(1980~20世纪90年代)

20世纪70年代末至80年代初,VSP技术得到全面推广,多数油公司将该方法列为常规完井程序,称之为VSP测井,用于地层标定、速度求取和走廊叠加成像。1986年,美国AGIP公司采集了全球第一块三维 VSP数据,作业级数8级,开展了井周成像研究。同期,根据McMachan提出的井间地震理念,1987年雪佛龙在美国德克萨斯进行了首个井间地震试验,开展井间储层连通性研究[6]。至此,井中地震技术系列基本形成。

2.1.3 深化应用阶段(1990~21世纪10年代)

井下接收装备技术的发展,推动了井中地震技术的应用[7-10]。1993年,美国Sleefe发布带推靠臂的多级三分量高频检波器,提高了井中地震数据的信噪比,推动了多级Walkaway VSP、三维VSP技术发展[1];1994年,三维VSP被用于墨西哥湾盐丘、气云等复杂高陡构造和储层成像;2000年后,CGG、GeoSpace、Avalon等公司推出多级三分量接收系统,TomoSeis、GeoSpace等公司推出了井下激发设备,推动了井间地震技术的发展和应用,一度成为热点技术。2001年,光缆传输技术的发展,推动了多级VSP、井中微地震监测技术的快速发展;2010年,分布式光纤检波器开始应用,实现了全井段观测。

2.2 中国发展历程

国内井中地震技术发展长期处于跟随状态,2000年后,在国外热度放缓,应用实例减少的情况下,国内井中地震技术进入快速发展时期,总体分为三个阶段。

2.2.1 引进试验阶段(1980~20世纪90年代)

自1980年朱光明[2]向国内介绍了VSP技术后,在南海、中原、胜利、江苏、大港、辽河、新疆等探区进行了VSP试验,采用单级模拟检波器接收,在层位标定、速度求取等方面发挥了作用。辽河油田在东胜堡潜山的胜11井进行垂直地震观测,在潜山顶面获得较强反射。1985年,原中国石油天然气总公司将VSP技术研究列为“七五”攻关项目,开展采集装备、处理技术研究。

2.2.2 推广应用阶段(1990~21世纪初)

自1988年起,原中国石油天然气总公司将VSP列为正式生产任务,在整个石油系统全面推广,每年生产任务约100口。1994年,胜利油田在草桥开展了井间地震试验,可分辨约6m的砂体。1996年,胜利油田在垦71首次开展了三维 VSP试验。2000年,新疆油田在莫北2003井首次开展三维 VSP井地联采,获得地层精细成像[11-15]。1999年,胜利油田在东辛采油厂开展了井间地震试验,开展井间储层连通性研究,2001年辽河油田在曙光油田曙68井区开展了大井距井间地震采集试验,实施了井间储层连通性研究和剩余油预测[16]。

2.2.3 规模发展阶段(2000~2015)

随着耐高温多级井下接收装备技术的发展,井中地震技术在国内进入快速规模应用与发展阶段。中石油、中石化、中海油开展了大量Walkaway VSP、三维VSP以及井间地震技术的规模化应用,并发展了井—地联采等技术。目前中石油将常规VSP技术作为重点井的完井技术手段,已累计实施3568口。2003年,长庆油田在苏里格首次开展Walkaway VSP试验,获得了高精度井旁地震成像后,中石油已累计实施Walkaway VSP[17]超过67口; 2004年,长庆油田在苏31-13井区首次开展三维VSP与地面多波地震联采,提高气藏识别精度;2005年,渤海油田在歧口18-2油田P6井开展了海上三维 VSP,使三维 VSP技术从陆上发展到海上,到目前为止,中石油已累计对11余口井实施了三维VSP; 2007年,东方地球物理公司在吐哈探区首次开展高密度Walkaround VSP试验;2013年在长庆、青海等探区开展了多井同步观测VSP试验。自2012年开始,中石油全面推广应用井中微地震监测,每年实施50口井,已累计完成336口,广泛应用于松辽致密油、长庆致密油气、四川页岩气以及山西煤层气储层改造等。2014年,中石油在冀东油田开展了国内首个全井段DAS光纤地震观测,实现了井中地震技术在全井段求取吸收衰减参数、提高处理分辨率和井旁地震成像精度等方面的应用。

3 独特作用

随着井中地震采集装备(百级三分量检波器、井中激发装置、地面可控震源等)技术的快速发展、计算机运算能力的提高及井中地震处理解释软件的不断研发与完善,中石油井中地震技术基本形成了配套的技术系列。

采集方面。井下接收仪器包括三分量加速度检波器、压电检波器、光纤传感器等类型。模数转换位数为24位,作业级数到达80~160级/三分量、320~640级/压电、万道/光纤,耐温达到125~175℃,数据传输采用7芯数字缆或光缆,最大作业深度可达7500m。与井壁耦合有推靠式检波器、自由悬挂式光纤电缆两种。作业条件包括裸眼井、套管井、油管内等井眼类型等。激发设备包括地面炸药激发装备、可控震源、电火花、重锤、气枪等,井中激发设备包括电磁振动、电火花、机械振动、重锤等。观测方式包括零井源距VSP、Walkaway VSP,Walkaround VSP、三维VSP、井间地震观测、井地三维地震联合采集、Walkaway VSP多井同步观测、井中微地震监测+地面微地震监测、随钻地震等形式。

井中地震观测方式多样,得到的地震信息丰富、可靠,使其在油气勘探开发领域的应用更加重要。主要用于时深关系标定和求取速度、可靠识别地震反射的地质层位及吸收衰减参数分析、地面地震井驱高分辨率处理、各向异性分析与井旁地震构造成像、井控地震反演及岩性解释以及纵、横波联合识别流体、油藏精细建模、地层压力预测和钻头前地层预测等方面,弥补了地面地震勘探的不足。

3.1 提高地面地震层位标定精度

利用零井源距VSP资料的桥梁作用,通过上行波走廊叠加分析和与声波合成记录对比分析,可进行地面地震剖面的层位精细标定[17]。图1为利用零井源距VSP的走廊叠加剖面对过塔里木玉北1井地面地震剖面的主要反射层进行地质层位标定,标定深度误差为米级,比地面地震提高一个数量级,为地震层位识别与构造解释奠定了基础。

3.2 准确求取地震速度提高速度建模精度

利用零井源距VSP资料,通过下行波初至处理求取地层的纵横波速度,并可校正因泥浆侵入、井径变化等造成的声波测井速度异常[18]。图2左为利用塔里木哈6井区多口井的零井源距VSP求取一维层速度,可看出在4000~4600m存在速度倒转现象,以此为基础,对地面地震剖面进行构造解释和层析速度分析,建立了准确的二维和三维地震层速度模型(图2右),速度倒转得以体现,为提高偏移成像精度和时间域地震解释的构造成图精度奠定了基础。

图1 玉北1井零井源距VSP层位标定

图2 塔里木哈6井区VSP层速度曲线(左)及井驱速度建模结果(右)

3.3 提取地震波场信息恢复高频成分,驱动地面地震提高分辨率

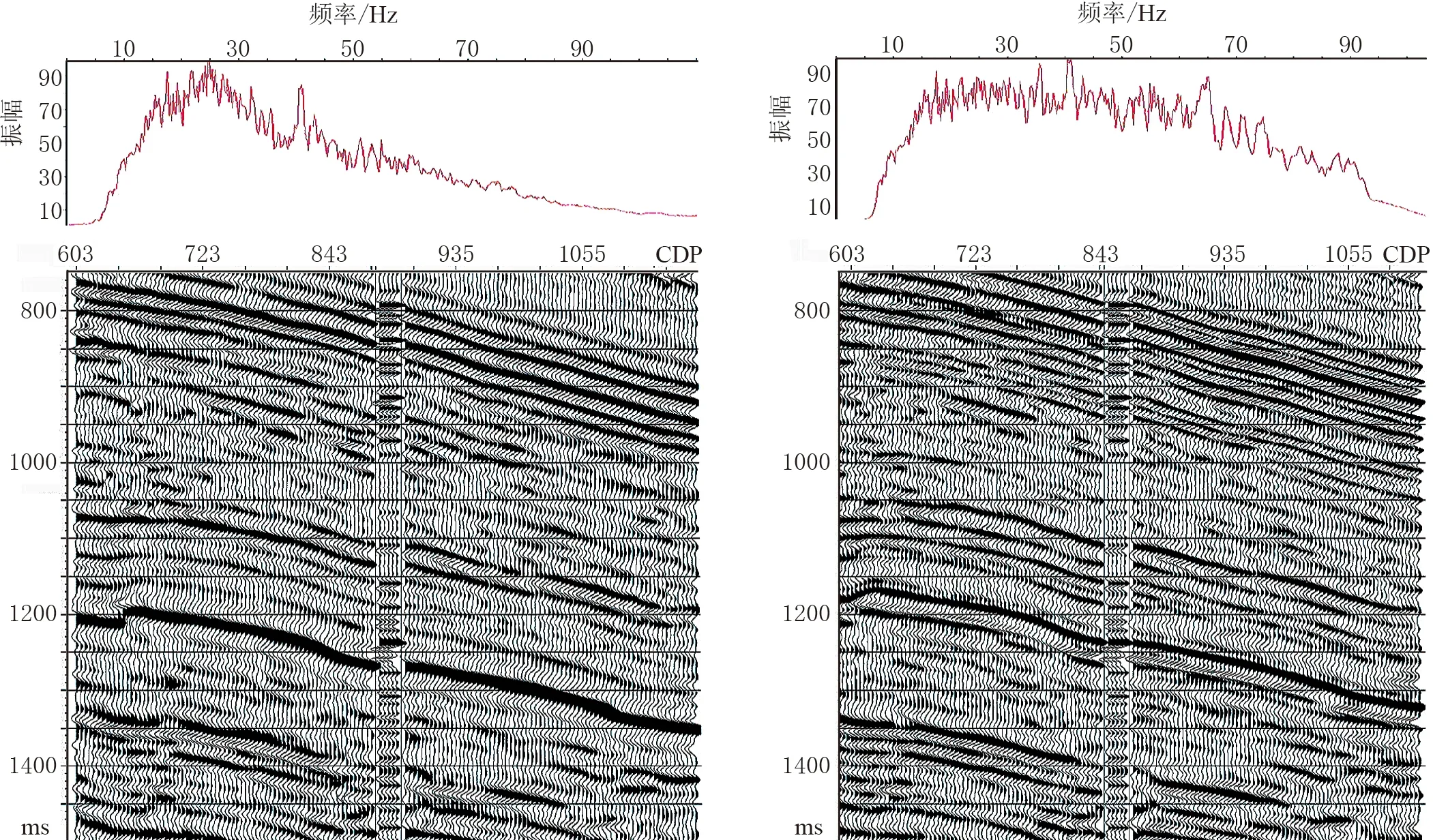

利用零井源距VSP和非零井源距VSP资料,根据上、下行波的变化,求取时变子波和球面扩散Tar因子;通过叠前时变反Q滤波提取Q值,将一定空间控制密度的VSP“井点数据”和地面地震数据进行一体化联合处理;根据地面地震地震波特征与井中地震资料的匹配程度,提供最佳反褶积参数,进行真振幅恢复和频率补偿,使地面地震资料的分辨率得到大幅度提高(频带拓宽约15Hz)(图3)。

3)在体育舞蹈传授过程中,让学生懂得体育舞蹈赛事组织,学习体育舞蹈基本礼仪,促使学生相互沟通,增进友谊,增强自信心,丰富大学生的社会文化生活。

3.4 提高井旁复杂构造的地震成像精度

利用Offset VSP、Walkaway VSP、三维 VSP等具有一定观测孔径的井中资料,开展精细波场信号处理和层速度建模,使井旁复杂构造可以精确成像。此类观测方式因接收系统避开地面干扰和近地表吸收衰减,且直接在目标层段附近接收,得到的地震信息相对可靠,并具有较高的信噪比,能够直接得到深度域数据或直接给出时间深度关系等优点。因此,可进行井周高分辨率地震成像,进而提高井旁复杂高陡构造、小断层、薄砂体等地质体的成像精度。为了解决柴达木盆地英东地区复杂山地风蚀地貌下的地下构造特征描述难题,在英15-2和英东106井实施双井联合Walkaway采集试验,采用大阵列井下检波器,最大限度地扩大成像范围。从图4的结果看,英东构造顶部断裂带成像精度大幅度提高,Walkaway成像断点与倾角测井基本吻合。利用Walkaway成像解释的断层组合,验证了英东地区断层“上封下开”的构造模式,为油气藏晚期源上成藏的成藏模式提供了依据,为柴西英雄岭构造油气勘探提供了技术支撑。同时,可以利用纵横波初至反演各向异性参数η、δ和ε,驱动地面地震数据进行各向异性的叠前时间/深度偏移处理。

图3 哈6井区Q补偿前(左)、后(右)剖面对比

图4 英15-2—英东106井Walkaway VSP成像(左)、与地面地震(右)剖面对比

3.5 利用多次波、井旁转换波信息提高储层识别精度

利用多分量零井源距VSP、Walkaway VSP、Walkaround VSP资料,能够较准确地获得纵波、转换波及多次波速度信息[19]。可以根据纵波上行波和转换波上行波及多次波的特点,进行转换波地震成像或多次波识别,通过纵波和转换波在目的层段相位及能量的变化,识别含油气特征;通过多次波识别来消除储层附近层间多次波的影响,以提高储层的识别精度。图5所示利用VSP资料开展纵波阻抗、横波阻抗、速度比和泊松比反演,预测储层的含油气特征,从图中可以看出,纵波与转换波速度比和泊松比能够较好地预测含气储层,图5c、图5d中红色指示了含气位置。

图5 VSP资料纵、横波联合储层反演剖面

3.6 获取井间地层信息提高储层连通性描述精度

一定范围内的多井同步Walkaway VSP或井间地震(在一口井内激发,在另一口井内接收)采集,地震波直接穿过储层,能够获得可靠的井间纵、横波层析速度成像和井间地震反射波成像。在精细地质研究的基础上,对井间地震资料进行精细层位标定和层位追踪对比,表征储层的横向变化情况,从而研究井间储层的连通性,预测剩余油。图6是玉门QT7_Q1-2层析反演速度与反射波成像叠合显示(彩色背景为井间地震反演速度),井间地震成果剖面频带宽,其分辨率可达3m,地质现象丰富,为开发井位部署提供了依据。

图6 常规地面地震(左)与井间地震(右)剖面对比

3.7 获取岩石物性和钻前地层信息,服务钻探工程

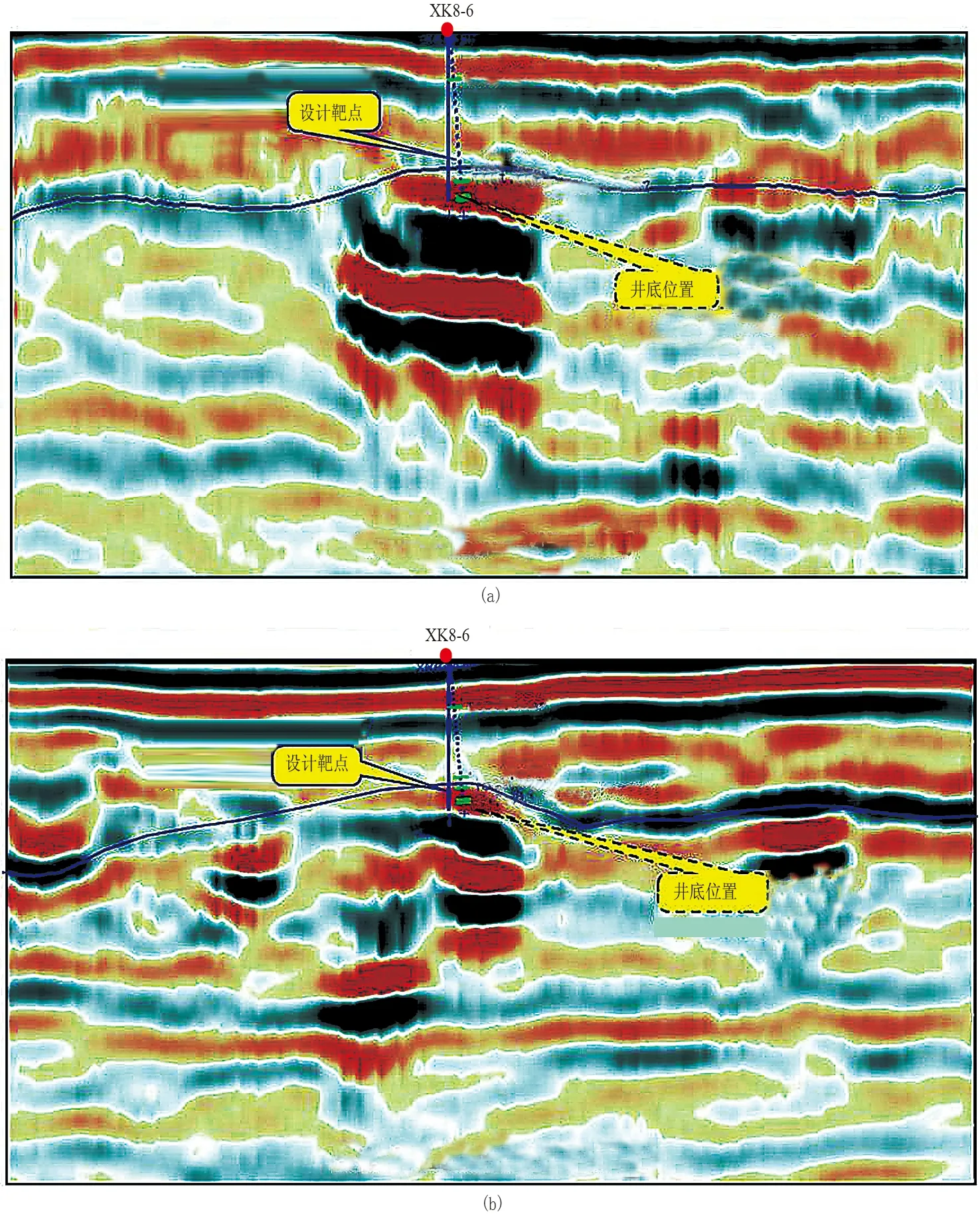

随钻地震(将钻头作为井下震源,钻头在岩层中钻进时产生地震波,检波器在地面进行观测)能够开展钻头前一定范围内的地层反射界面预测,根据钻井深度(钻头位置)和接收到的上行波反射信息及层速度信息,预测钻头之下的层位深度、压力信息,为钻探工程提供预判[20]。利用 VSP穿过储层的地震波特征,随时修正速度模型,提高储层成像精度,实时连续定位钻头轨迹,指导钻头钻遇更多储层。图7为XK8-6井钻至井深6400m裸眼进行随钻地震测量时,利用随钻资料,38小时内完成井旁三维地震偏移,发现“串珠”中心向北东偏移39m,及时调整轨迹,钻至井深6791.47m处放空1.38m,预测与实钻误差1.5m,极大提高了储层钻遇率。

微地震监测是将压裂井内的岩石破裂能量作为震源,在邻井井下或者地面观测,通过精确的速度校正后计算岩石的破裂位置,实时监测压裂缝网生成及延伸范围,计算裂缝长、宽、高及压裂改造体积SRV,分析天然裂缝活化并预测套变风险,开展震源机制反演,研究压裂缝网性质及应力状态,从而指导水平井间距、段间距及水平井方位设计,提高储层改造成效。该技术已成为致密油气储层改造、页岩油气开发的关键技术,是井中地震业务增长最快的技术。

图7 随钻地震在塔北钻探工程中的应用

4 井中地震技术的主要应用领域

中国未来油气勘探开发领域向复杂储层、复杂构造、深层、非常规及海洋延伸,油气勘探开发面临的难点是地表复杂、地下构造复杂、沉积相带多变、储层非均质性强、储层物性差、厚度薄(致密储层、单层厚度2~10m)、埋藏深、圈闭规模小、储量品位差等勘探开发难题。地震技术急需进一步展宽频带,提高空间分辨率,识别更薄储层(2~10m)和更小断层(小于5m),提升复杂构造的成像精度,服务于油气勘探新领域和有效开发的新方式[21,22]。地面地震因近地表起伏、吸收衰减和干扰严重,地震波场特征受上覆地层影响而失真,时深关系不确定,无法直接获得地层信息,更难以直接描述储层性质。而井中地震因其独特的技术优势,使得油气勘探开发领域发展地面、井中一体化地震勘探技术势在必行,发展井中地震技术更是迫在眉睫。

选择适合的井中地震技术,准确把握与地面地震的结合点,充分发挥井中地震技术的应有作用,将影响到油气勘探开发成效和地震技术发展的进程。

4.1 地层岩性领域

地层岩性油气藏是中国成熟探区的主力勘探开发领域。目前,陆相大型湖盆坳陷中的大面积地层岩性油气藏,是探明石油储量增长和产量稳定的主体,占中石油新增石油储量的47.2%。但该领域储层厚度较小(几米至几十米),松辽盆地储层厚度处于米级状态,单砂体在米级以下,因此,提高地震分辨率是该领域地震技术努力的方向和重点。

根据瑞利准则和雷克准则,地面地震剖面的纵向分辨率为λ/4,利用井约束地震反演,将测井数据匹配到地震剖面上,地震可分辨能力大幅度提高,但依然较难突破λ/8的界限,常规地震资料不能满足分辨薄砂体要求。而井中VSP分辨能力是地面地震的1.5~4倍,井间地震分辨能力是地面地震的10~100倍,故井中地震的分辨率可达米级~十米级[23]。图8 为大庆探区的应用实例,资料重新处理后分辨率及与VSP资料的相位一致性明显提高,为薄储层研究奠定了基础。针对成熟探区构造和储层厚度普遍偏小的特点,部署密度适当的全井段零井源距VSP、Walkaway VSP、井间地震,以驱动地面地震资料的高分辨处理,弥补地面地震分辨率的不足,提高薄油层的识别精度。

4.2 复杂构造领域

图8 利用零井源距VSP上行波求取Q 对地面地震资料进行补偿处理前(左)、后(右)的对比(插入VSP走廊接叠加剖面)

(上)频谱图; (下)地震剖面

复杂构造是探明天然气储量增长的重要领域,占中石油新增天然气储量的24.4%。 提高复杂构造的成像精度一直是地震技术追求的目标和工作重点。复杂构造包括山前高陡构造、逆掩推覆构造、深层潜山构造和火山岩体、生物礁体等。地面地震复杂构造成像主要面临层速度建模精度问题。而井中地震有明显优势,利用Walkaway/Walkaround/三维 VSP、随钻地震等井中地震技术,可以有效避开近地表吸收衰减影响[24],降低地面干扰,减少复杂地表区静校正不准等问题,有利于井中地震成像[25],利用井中地震精确速度也可以改进地面地震速度场精度,使其复杂构造成像精度逐步提高。

图9 玉门老君庙油田井中地震应用

库车、柴达木、玉门等复杂构造区实践证明,Walkaway VSP是提高复杂构造成像精度的有效技术。图9是玉门老君庙油田地面地震剖面与Walkaway VSP镶嵌剖面的对比,可以看出,在Walkaway VSP剖面上,逆推断层和下盘地层反射成像精度明显提高。在该领域,可以按构造区带部署Walkaway VSP/三维VSP,规模推广应用,以提高复杂构造带的描述精度,提高钻探成功率,降低钻井风险。

4.3 碳酸盐岩非均质储层领域

碳酸盐岩、火山岩等非均质储层地质界面成层性差,有效储层与围岩波阻抗差异小,储层边界及内幕地震响应信号弱,地面地震资料信噪比低、频率低、分辨率低;因构造形态复杂造成速度变化剧烈,波场复杂,边界成像模糊;储层发育因素多,目前地面地震资料品质不能完全满足储层精细预测要求,储层预测难度大。

碳酸盐岩、火山岩是中石油天然气储量增长的主要领域之一,占新增天然气储量的45%以上,提高非均质储层描述精度是物探工作的重点和难点。利用Walkaway/Walkaround/三维VSP、多井同步观测、多分量观测[26]等井中地震技术,提高井旁构造成像精度,可有效识别洞穴、裂缝性储层位置[27]、小断层和裂缝发育方向、小幅度构造等地质异常体,识别有效非均质储层的轮廓,并为非均质储层预测提供纵、横波信息,以大幅度提高储层描述精度。图10是新疆克拉玛依地区利用VSP资料进行井驱处理的地震相干切片与老资料对比,从图中可看出,裂缝(箭头所示)成像精度大幅度提高。在该领域,针对缝洞等强非均质储层雕刻,应根据储层类型的变化特点,以能够控制储层变化为原则,部署Walkaway VSP/三维 VSP,为大面积非均质储层的研究提供准确速度、层位标定以及构造特征信息。

4.4 剩余油预测领域

目前,中国东部老油田开发已进入中后期,含水率较高。但由于前期地面地震精度较低,油田开发后虽然增加了开发井数据并开展了油藏描述,其描述精度仍然较低,已探明油藏的开发动用程度很不均衡,断层边界、地层岩性边界仍然存在剩余油分布。如何准确识别储层、断裂系统、成藏单元,建立精准的油气藏三维模型,预测剩余油分布,预测油层的有效孔隙,描述产层、水层分布规律,提高油田采收率,将是油田开发系统长期面临的课题。

面对油田开发应用需求,应加大井中地震技术的应用,发挥井中地震资料贴近油藏的独特优势,在油藏滚动评价和剩余油预测中,推广应用多井VSP、井间地震、三维VSP或井地联采,大幅度提高油层的识别和描述精度,提升井间连通性的预测精度[28,29],通过时延三维VSP、井地联合高分辨率资料处理、小尺度构造解释[30]、多属性融合综合评价等技术应用,重新构建地下油藏模型,精细刻画小断层空间展布、储层空间展布,提高油藏静态描述精度,寻找剩余未动用油层,为油藏建模、开发井位调整提供有效技术支撑。

图10 克拉玛依地区Walkaway VSP约束处理前(左)、后(右)相关切片对比

4.5 钻探工程领域

随着复杂油气藏、非常规油气藏的勘探开发经济性问题的凸显,降低钻探工程风险、提高勘探开发成功率和单井产量将是今后的热点问题。而井中地震技术方式的多样性、高精度和低投入将是解决此问题的有效途径[31]。

零井源距VSP和随钻地震能够为钻井提供地层压力和钻头轨迹设计调整的可靠依据。通过实时连续定位、录井岩性等信息,指导钻头钻遇更多储层[32-36],提高水平井的储层钻遇率。因此,应加大随钻地震技术的试验和关键技术研究,加强与钻井工程结合,使地震技术在钻井提质增效中发挥作用。地表、浅井、深井微地震监测技术是致密储层压裂效果的有效监测手段,在致密油气和页岩气、煤层气勘探开发中,针对关键评价井和开发井压裂过程中部署实施微地震监测项目,实时监测压裂缝网生成及延伸范围,分析天然裂缝活化预测套变风险,为后期开发方案编制、钻井及压裂设计(如指导水平井间距、段间距及水平井方位设计和判识储层改造效果等)提供技术支撑。

5 展望

虽然井中地震技术存在资料范围有限、横向地震信息覆盖不均匀等劣势,但井中地震技术对复杂地质目标的识别与描述[37]有着独特优势,随着勘探开发对物探技术描述精度需求不断提高,高精度、高清晰度和高可信度的井中地震技术将是今后油气田勘探开发的必选手段和有效技术,必将得到大力发展和规模化应用。

经过近百年的努力探索,井中地震采集方法和装备已基本成熟和完善,具备工业化应用基础[38-44],但资料处理和解释方法与技术仍处于发展完善之中。特别是在信号高精度分离、井筒噪声压制[45]、信号一致性处理、数据规则化保幅处理和高精度地震成像(Q偏移)方法研发等方面仍需进行技术攻关;在井中地震属性应用、物性反演方法[46,47]、时延地震信息及三分量信息利用方法等方面也需深化研究,需要更多高层次科研人员的潜心努力和工业界的大力支持与推动。

在计算机技术的快速发展和油田开发的应用需求的有力推动下,井中地震技术将会在“十三五”期间逐步走向成熟与完善,解决实际勘探难题的能力将会得到大幅度提升,应用领域也将会不断扩大,井中地震技术发展和应用前景广阔。

感谢中石油集团东方地球物理公司新兴物探开发处、川庆物探公司、中石油股份公司塔里木、青海、玉门、冀东、大庆、大港等油田提供了相关资料。

[1] 宋玉龙.三维VSP地震勘探技术.北京:石油工业出版社,2005. Song Yulong.3D VSP Seismic Exploration Technology.Petroleum Industry Press,Beijing,2005.

[2] 加尔彼林著;朱光明译.垂直地震剖面.北京:石油工业出版社,1983.

[3] 谢明道.垂直地震剖面法应用技术.北京:石油工业出版社,1990. Xie Mingdao.Vertical Seismic Profile Application Technology.Petroleum Industry Press,Beijing,1990.

[4] Rector J W and Marion B P.The use of drill-bit energy as a downhole seismic source.Geophysics,1991,56(1):628-634.

[5] Hardage B A.Crosswell Seismology and Reverse VSP.Geophysical Press,1992,1:79-101.

[6] Haldorsen J B U,Miller D E and Walsh J J.Walkaway VSP using drill noise as a source.Geophysics,1995,60(4):978-997

[7] Para J O,Zook B J and Collier H G.Interwell seismic logging for formation continuity at the Gypsy test site.Journal of Applied Geophysics,1996,35(1):45-62.

[8] Campbell A,Fryer A,Wakeman S.Vertical seismic profiles—More than just a corridor stack.The Leading Edge,2005,24(7):694-701.

[9] Hornby B E,Yu J H,Sharp J A et al.VSP:beyond time to depth.The Leading Edge,2006,25(4):446-452.

[10] Hornby B E,Herron D.Introduction to this special section:borehole geophysics/VSP.The Leading Edge,2007,26(6):731.

[11] 李文杰,魏修成,刘洋.利用VSP提高地震资料处理质量的新途径.新疆石油地质,2005,26(1):96-98. Li Wenjie,Wei Xiucheng,Liu Yang.New way to improve seismic data processing with VSP.Xinjiang Petroleum Geology,2005,26(1):96-98.

[12] 石瑛,王赞,芦俊.用3C VSP资料分析含煤地层的方位各向异性.煤炭学报,2007,32(8):813-817. Shi Ying,Wang Zan,Lu Jun.Apply 3C VSP data to analysis azimuthal anisotropy of coal stratum.Journal of China Coal Scoiety,2007,32(8):813-817.

[13] 朱光明,黄翼坚.油气田勘探开发阶段高分辨率零偏移距VSP技术.地球科学与环境学报,2008,30(4):416-419. Zhu Guangming,Huang Yijian.High resolution zero offset VSP technique in development stage of oil and gas exploration.Journal of Earth Sciences and Environment,2008,30(4):416-419.

[14] 张振国,李瑞,杨军等.非零偏VSP技术在油田复杂断块开发中的应用.地球物理学进展,2010,25(1):42-47. Zhang Zhenguo,Li Rui,Yang Jun et al.Application of nonzero offset VSP technology to oilfields with complex faults exploitation.Progress in Geophysics,2010,25(1):42-47.

[15] 李绪宣,范廷恩,胡光义等.海上Walkaway VSP技术研究与应用.中国海上油气,2015,27(2):1-7. Li Xuxuan,Fan Ting’en,Hu Guangyi et al. Study and application of offshore Walkaway VSP methodology.China Offshore Oil and Gas,2015,27(2):1-7.

[16] 董世泰,张立新,徐光成等.大井距井间地震技术在辽河曙68井区的试验与应用.岩性油气藏,2009,21(4):69-72. Dong Shitai,Zhang Lixin,Xu Guangcheng et al.The experimental application of large well interval cross-well seismic technique in Shu 68 area of Liaohe Oilfield.Lithologic Reservoirs,2009,21(4):69-72.

[17] 陈沅忠,李彦鹏,金其虎等.Walkaway-VSP技术及其实际应用.石油科技论坛,2012,31(2):16-20. Chen Yuanzhong,Li Yanpeng,Jin Qihu et al.Walkaway-VSP technology and application.Oil Forum,2012,31(2):16-20.

[18] 郭建.VSP技术应用现状及发展趋势.勘探地球物理进展,2004,27(1):1-8. Guo Jian.The application status and development trends of VSP technology.Progress in Exploration Geophysics,2004,27(1):1-8.

[19] 於文辉.对井中地震的几点认识.石油物探译丛,1998,(3):1-6. Yu Wenhui.Some understanding of borehole seismic.Oil Geophysical Collected Translations,1998,(3):1-6.

[20] 周小慧,宋桂桥,张卫华等.随钻地震技术及其新进展.石油物探,2016,55(6):913-923. Zhou Xiaohui,Song Guiqiao,Zhang Weihua et al.While drilling seismic techniques and new progress.GPP,2016,55(6):913-923.

[21] 赵邦六,王喜双,董世泰等.渤海湾盆地物探技术需求及发展方向.石油地球物理勘探,2014,49(2):394-409. Zhao Bangliu,Wang Xishuang,Dong Shitai et al.Geophysical prospecting requirement and development direction in Bohai Bay Basin.OGP,2014,49(2):394-409.

[22] 易维启,董世泰,曾忠等.地震勘探技术性与经济性策略考量.中国石油勘探,2013,18(4):19-25. Yi Weiqi,Dong Shitai,Zeng Zhong et al.Consideration of technical and economic strategy for seismic exploration.China Petroleum Exploration,2013,18(4):19-25.

[23] Paulsson B N P著;张美玲译.利用先进的井中地震技术实现薄层成像.国外油气勘探,2000,12(1):85-93.

[24] 朱光明,刘永华,王玉贵等.井中地震用于陆相储层分析的几项技术.西安地质学院学报,1997,19(3):72-81. Zhu Guangming,Liu Yonghua,Wang Yugui et al.Techniques for continental reservoir analysis by cross well seismic.Journal of Xi’an College of Geology,1997,19(3):72-81.

[25] 王欣,印兴耀,杨继东.Walkaway VSP深度域叠前偏移成像.石油地球物理勘探,2016,51(4):745-750. Wang Xin,Yin Xingyao,Yang Jidong.A prestack depth migration method for walkaway VSP data.OGP,2016,51(4):745-750.

[26] 赵邦六.多分量地震勘探在岩性气藏勘探开发中的应用.石油勘探与开发,2008,35(4):397-423. Zhao Bangliu.Application of multi-component seismic exploration in the exploration and production of lithologic gas reservoirs.Petroleum Exploration and Development,2008,35(4):397-423.

[27] 凌云,高军,孙德胜等.裂缝储层的地震预测技术与应用实例.石油地球物理勘探,2015,50(1):91-102. Ling Yun,Gao Jun,Sun Desheng et al.A case study of fractured reservoir prediction.OGP,2015,50(1):91-102.

[28] 董世泰,杜春.井中地震勘探仪器的现状与发展.物探装备,2002,12(4):227-234. Dong Shitai,Du Chun.The status and development of borehole seismic exploration instrument.Equipment for Geophysical Prospecting,2002,12(4):227-234.

[29] 闫有平,顾春桥,高峻.井中地震勘探技术和仪器的最新发展.物探装备,2003,13(1):1-6. Yan Youping,Gu Chunqiao,GaoJun.The latest deve-lopment of borehole seismic exploration technology and equipment.Equipment for Geophysical Prospecting,2003,13(1):1-6.

[30] 赵海英,齐聪伟,陈沅忠等.基于VSP的地震层位综合标定方法.石油地球物理勘探,2016,51(增刊1):84-92. Zhao Haiying,Qi Congwei,Chen Yuanzhong et al.Seismic horizon calibration based on VSP data.OGP,2016,51(S1):84-92.

[31] 严又生,许增魁,宜明理等.激发井、接收井互换的井中地震观测方法.石油地球物理勘探,2008,43(5):489-492. Yan Yousheng,Xu Zengkui,Yi Mingli et al.Shooting hole and receiving hole transposed cross-hole seismic surveying method.OGP,2008,43(5):489-492.

[32] 韩继勇,牟泽盛.一种新的井中地震勘探技术.石油钻采工艺,2000,22(5):10-13. Han Jiyong,Mu Zesheng.A new kind of borehole seismic exploration technology.Oil Drilling and Production Technology,2000,22(5):10-13.

[33] 汪利民,徐义贤,江桂.井中和井间地震波场正演模拟.石油物探,2009,48(2):146-152. Wang Limin,Xu Yixian,Jiang Gui.Broehole and Cross-hole seismic wave field forward simulation.GPP,2009,48(2):146-152.

[34] 牛欢,潘冬明,周国婷.井中地震VSP观测系统正演模拟.物探与化探,2013,37(2):280-286. Niu Huan,Pan Dongming,Zhou Guoting.Borehole seismic VSP data acquisition geometry forward mode-ling.Geophysical and Geochemical Exploration,2013,37(2):280-286.

[35] 王玉贵,王建民,王双喜等.Walkaway VSP资料采集与处理技术实践.石油地球物理勘探,2010,45(增刊1):40-43. Wang Yugui,Wang Jianmin,Wang Shuangxi et al.The technical practice for walkaway VSP data acquisition and processing.OGP,2010,45(S1):40-43.

[36] 田鑫,洪启宇,郑需要.多测线变偏移距 VSP 地震各向异性反演.地震学报,2015,37(2):266-277. Tian Xin,Hong Qiyu,Zheng Xuyao.Multiple receiver line and variable offset VSP seismic anisotropy inversion.Acta Seismologica Sinica,2015,37(2):266-277.

[37] 侯爱源,耿伟峰,张文波.Walkaway VSP井旁各向异性速度模型反演方法.石油地球物理勘探,2016,51(2):301-305. Hou Aiyuan,Geng Weifeng,Zhang Wenbo.Inversion of walkaway VSP anisotropic velocity model near wells.OGP,2016,51(2):301-305.

[38] 张雷,刘卓亚.VSP正演模拟研究西湖凹陷多次波形成机制.中国石油勘探,2014,19(4):62-69. Zhang Lei,Liu Zhuoya.Using VSP forward modeling to study multiple wave formation mechanism of Xihu downwarp.China Petroleum Exploration,2014,19(4):62-69.

[39] 吕功训,刘合年,邓常念等.多方位非零偏三分量垂直地震剖面方法在阿姆河右岸裂缝检测中的应用.石油天然气学报,2014,36(7):47-51. Lü Gongxun,Liu Henian,Deng Changnian et al.Multi-dimensional offset three-component VSP method application in the crack detection of right bank of Amu Darya.Journal of Oil and Gas Technology,2014,36(7):47-51.

[40] 张玉林,常亮,杨吉.VSP井震联合技术在吉林探区FY地区的应用.化工管理,2016,(30):224. Zhang Yulin,Chang Liang,Yang Ji.VSP and surface seismic united technologies application in FY region of Jilin oilfield exploration area.Chemical Enterprise Management,2016,(30):224.

[41] 韩鹏,王可新,李擎.VSP测井技术在贵州页岩气探井中的应用.能源技术与管理,2015,40(6):169-171.

[42] 蔡志东,张庆红,刘聪伟.复杂构造地区零井源距VSP成像方法研究.石油物探,2015,54(3):309-316. Cai Zhidong,Zhang Qinghong,Liu Congwei.Zero offset VSP imaging methods study in complicated structure area.GPP,2015,54(3):309-316

[43] 董文波.辽河油田Walkaway VSP资料采集及效果分析.非常规油气,2016,3(6):36-40. Dong Wenbo.Walkway VSP data acquisition and effect analysis.Unconventional Oil & Gas,2016,3(6):36-40.

[44] 杨红君,蔡军.基于VSP的孔隙压力预测方法在莺歌海盆地的应用.中国海上油气,2014,26(4):20-24. Yang Hongjun,Cai Jun.Pore pressure prediction method based on the VSP application in Yinggehai basin.China Offshore Oil and Gas,2014,26(4):20-24.

[45] 袁焕,王孝,曾华会等.VSP波形反演品质因子方法及应用.石油地球物理勘探,2015,50(5):824-829. Yuan Huan,Wang Xiao,Zeng Huahui et al.Quality factor estimation with VSP waveform inversion.OGP,2015,50(5):824-829.

[46] Zhang Gulan,Wang Ximing,He Zhenhua et al.Interval Q inversion based on zero-offset VSP data and application.Applied Geophysics,2014,11(2):235-244.

[47] 王维红,郭雪豹,石颖等.VSP逆时偏移及其存储策略研究.石油地球物理勘探,2015,50(1):77-83. Wang Weihong,Guo Xuebao,Shi Ying et al.VSP reverse time migration and its data storage strategy.OGP,2015,50(1):77-83.

(本文编辑:冯杏芝)

赵邦六 教授级高级工程师,博士,1964年生; 1985年本科毕业于长春地质学院应用地球物理专业,2004年博士毕业于中国科学院地质与地球物理研究所。现在中国石油天然气股份有限勘探与生产分公司任总工程师,主要从事地球物理勘探技术研究和管理工作。一直以来,致力于三维地震勘探技术的国产化及深化应用研究; 推动物探技术攻关和新技术应用; 在提高分辨率、多波勘探、井中VSP、井地联采、重磁电、物探技术综合应用等物探新技术研究应用方面发表文章20余篇; 编写《多分量地震勘探技术与实践》、《中国石油地球物理勘探典型范例》、《生物礁地质特征与地球物理识别》、《低渗透薄储层地震勘探关键技术》等4部专著。

1000-7210(2017)05-1112-12

P631

A

10.13810/j.cnki.issn.1000-7210.2017.05.026

*北京市海淀区学院路中石油勘探开发研究院100083。Email:shitai_dong@petrochina.com.cn

本文于2017年3月8日收到,最终修改稿于同年8月3日收到。