我国5A级景区最大承载量的空间分异

2017-11-01刘耀龙刘静段锦张华明

刘耀龙刘 静段 锦张华明

(1.太原理工大学经济管理学院,山西太原 030024;2.太原理工大学政法学院,山西 太原 030024;3.山西省气象灾害防御技术中心,山西太原 030002)

我国5A级景区最大承载量的空间分异

刘耀龙1,刘 静1,段 锦2,张华明3

(1.太原理工大学经济管理学院,山西太原 030024;2.太原理工大学政法学院,山西 太原 030024;3.山西省气象灾害防御技术中心,山西太原 030002)

5A级景区最大承载量很大程度上反映出区域旅游资源的供给能力。通过对不同省市、不同类型旅游景区最大承载量的数理统计与空间展布,分析我国5A级景区最大承载量的省域空间差异和类型空间差异规律。结果表明:我国5A级旅游景区最大承载量空间分布不均衡,空间差异特征与人口分布规律较为一致;区域差异与类型差异可供景区规划布局和旅游者决策参考。

5A级景区;最大承载量;空间分异;GIS

0 引言

景区最大承载量,是指在一定时间条件下,在保障景区内每个景点旅游者人身安全和旅游资源环境安全的前提下,景区能够容纳的最大旅游者数量[1]。2013年4月颁布的《中华人民共和国旅游法》规定:景区接待旅游者不得超过景区主管部门核定的最大承载量;2015年1月国家旅游局发布《景区最大承载量核定导则(LBT034—2014)》,为指导和规范景区最大承载量的核定工作、保障旅游者的人身安全和旅游资源的可持续利用,推动景区服务质量和管理水平的提高提供了科学基础。同年7月,国家旅游局公布全国5A级旅游景区最大承载量测算结果,进一步提高景区游客流量监管、流量控制和流量超载应对能力。

现有文献中,与本文主题相关的内容涉及两个方面:(1)旅游承载力、旅游容量、旅游承载量相关研究;(2)我国5A级景区相关研究。前者主要是针对旅游(生态)环境承载力(量)和旅游(环境)容量的概念辨析、数量估算、时空分异、预警预测研究[2-5],亦不乏旅游(社会)心理承载力[6]、社会文化承载力[7]、体育旅游承载力[8]、旅游市场容量[9]、旅游空间容量和旅游心理容量[10]等问题的探讨。后者多从国家尺度分析5A级景区的总体空间格局、空间分布特征和空间布局方案[11-12],亦有关于 5A 景区经济社会效应(投入-产出、居民收入-消费关系)的探讨[13-14]。不少学者积极关注新传播媒体对于5A景区的宣传效果、游客满意度、营销效益等的影响,进而评价景区的成熟度指数和品牌化效应[15-17]。

本文基于地理学视角,系统梳理我国5A级旅游景区最大承载量省域空间分布特征同时探讨不同类型旅游资源最大承载量的空间差异特征,拟在学术上丰富5A级景区旅游空间承载量空间分异研究,应用方面为全国5A景区的合理布局与规划、各省市5A景区的申报和建设以及游客旅游决策与错峰出行提供参考。

1 数据来源与处理

我国184家5A级景区(截至2015年7月)最大承载量的原始数据(日承载量/万人次)来源于国家统计局《国家5A级旅游景区最大承载量统计表》①。参考《旅游资源分类、调查与评价》(GB/T18972 -2003),将旅游景区划分为地文景观、水域风光、生物景观、天象与气候景观、遗址遗迹、建筑与设施、旅游商品、人文活动8类。按照5A级景区的主要景观所属类型,分别对各个省(市)不同类型旅游景区日最大承载量进行统计(表1),运用ArcGIS软件进行5A级旅游景区最大承载量空间分析与专题地图绘制[18]。

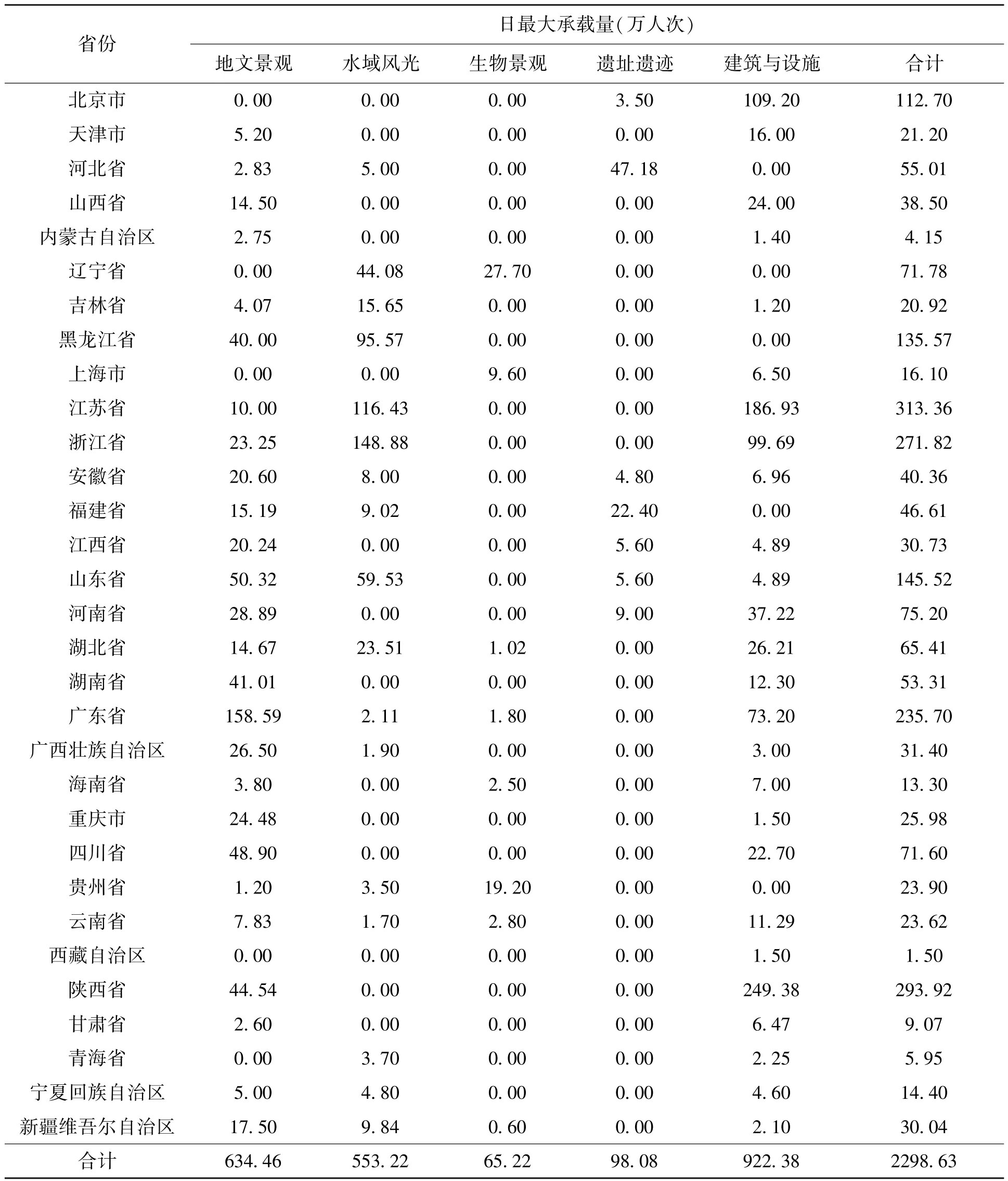

表1 不同资源类型5A级旅游景区最大承载量统计表Tab.1 Statistics on the maximum carrying capacity of 5A level scenic spots of different resource types

2 5A级景区最大承载量的空间分异

2015年全国共有184个5A级景区,其中江苏省(18个)、浙江省(11个)、河南省(10个)和广东省(10个)四个省的5A景区数量总数的26.63%。地理空间分布方面,东部地区拥有78个,占到42.40%;中部和西部各拥有53个,占比均为28.80%。浙江省杭州市西湖风景名胜区的日最大承载量全国最高,为79.75万人次;黑龙江省牡丹江市镜泊湖风景区日最大承载量为58.6万人次居次,陕西省西安市大雁塔—大唐芙蓉园景区—唐城墙遗址公园、广东省广州市白云山风景名胜区—山上景区、北京市北京奥林匹克公园、江苏省南京市夫子庙—秦淮风光带等景区的日最大承载量均达到50万。

按省(市)划分,江苏省5A级景区日最大承载量最多,达到313.36万人次(表1),陕西省次之,为293.92万人次,浙江省和广东省分别为271.82万人次和 235.7万人次;山东省、黑龙江省和北京市5A级景区日最大承载量均超过100万人次,此外,内蒙古自治区和西藏自治区5A级景区日最大承载量均不足5万人次。就每个景区平均日最大承载量而言,陕西省拥有6个5A级景区,平均日最大承载量接近50万人次/个,黑龙江省、浙江省、辽宁省和广东省5A级景区平均日最大承载量均超过20万人次/个。

2.1 省际差异

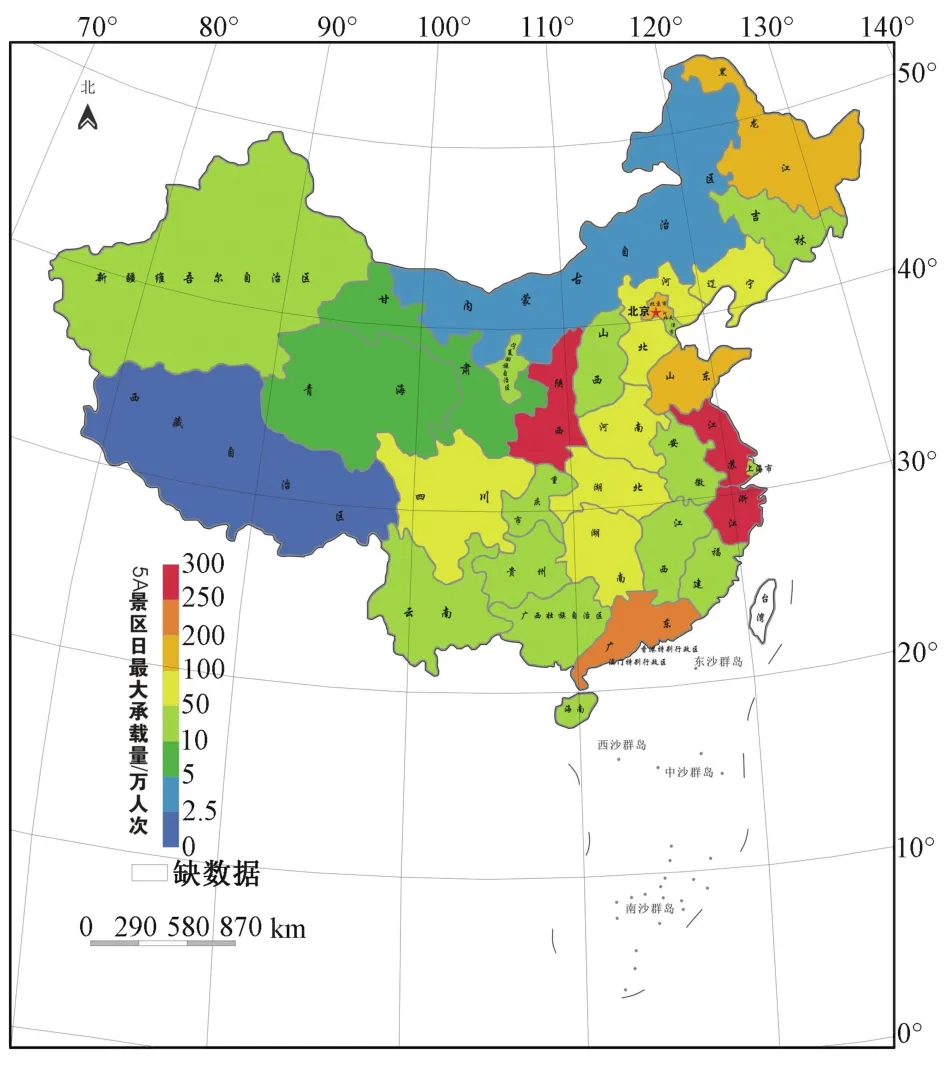

5A景区最大承载量作为区域旅游资源供给与景区接待能力的重要指标,在空间上呈现出“东部较高-中部适中-西部较低”的空间态势(图1),这与我国三大经济地带空间结构颇为相似。东部沿海地区的山东省、江苏省、浙江省和广东省5A级景区日最大承载量较大,均超过150万人次/省;中部地区的河北省、河南省、湖北省和湖南省5A级景区日最大承载量均在50~100万人次/省;西部地区的内蒙古自治区、宁夏回族自治区、甘肃省、青海省、西藏自治区、云南省、贵州省、重庆市和广西壮族自治区5A级景区日最大承载量均不足50万人次/省。特殊地,陕西省5A级景区日最大承载量超过250万人次,显著高于周围省份,除了旅游经济发展原因(如积极打造“5A级经典文化体验旅游线”)之外,丰富的旅游资源以及拥有众多子景区是其承载量较大的重要原因。

图1 5A级景区日最大承载量空间分布图Fig.1 The spatial distribution map of daily maximum carrying capacity of 5A level scenic spots

著名的人口地理分界线胡焕庸线(即“黑河—腾冲一线”)将全国分为东南和西北两半,线东南方43.8%国土居住着 94.1%人口(2000年第五次全国人口普查结果),且东南各省区市,绝大多数城镇化水平高于全国平均水平;而线的西北各省区,绝大多数低于全国平均水平。结合图1可以看出,胡焕庸线西北侧的青海、西藏、新疆、内蒙古、甘肃、宁夏等6个省(市)占国土面积的56.2%,但其5A级景区最大承载量仅占2.83%;而线东南侧的26省占国土面积的43.8%,5A级景区日最大承载量占到97.17%,可见,旅游承载能力空间差异和人口空间分布的规律十分一致。此外,胡焕庸线东南侧省市最大承载量又呈现由沿海向内陆地区减少的规律,即江苏、浙江、广东至安徽、江西逐渐减少。

2.2 类型差异

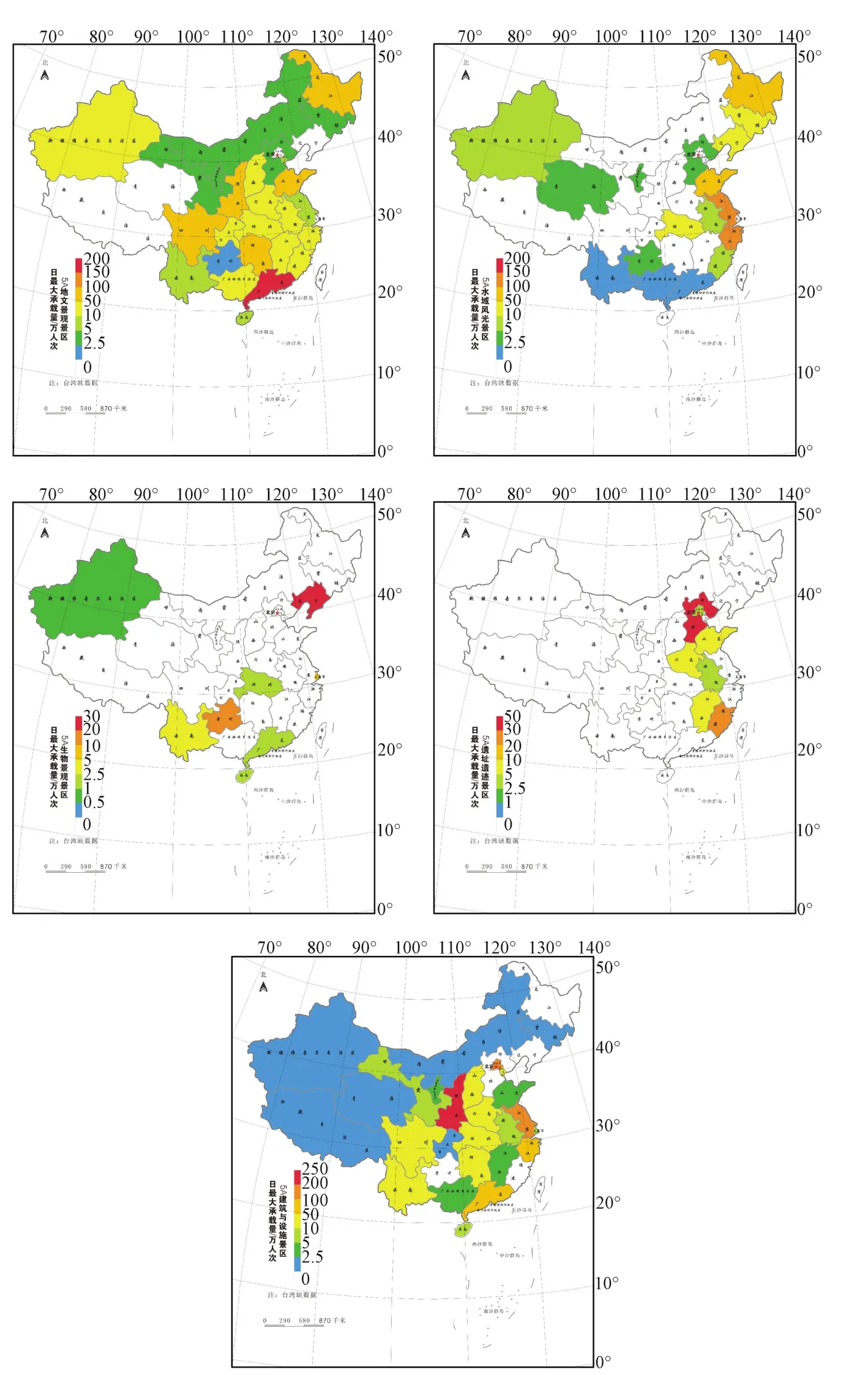

不同资源类型(或以某类资源为主)的景区,其最大承载量的估算方法或基本空间承载标准不同,相应的承载量的数值量级也不同。相对而言,水域风光(如西湖景区和镜泊湖景区)和地文景观(白云山景区)的承载量较大,建筑与设施类景区(唐城墙遗址公园、北京奥林匹克公园、夫子庙·秦淮风光带)承载量次之,生物景观(沈阳市植物园景区、上海野生动物园)和遗址遗迹景区(承德避暑山庄及周围寺庙景区)承载量较小。从数量来看,5A级景区中建筑与设施类和地文景观景区数量较大,分别为69和62处,水域风光景区数量为30处,遗址遗迹和生物景观景区数量最少,分别为11和8处。从承载量来看,全国建筑与设施类景区日最大承载量最大,为922.38万人次(表1),占全部的40.13%;地文景观与水域风光景区日最大承载量次之,分别为 634.46和553.22万人次,生物景观和遗址遗迹日最大承载量最少均不足100万人次。从分布省份看,广东省的地文景观、浙江省的水域风光景、辽宁省的生物景观景、河北省的遗址遗迹和陕西省的建筑与设施景观日最大承载量分别居全国首位。

图2 不同类型5A级旅游景区日最大承载量空间分布图Fig.2 The spatial distribution map of different types of 5A level scenic spots’ daily maximum carrying capacity

不同类型5A级旅游景区日最大承载量空间分布状况见图2。可以看出,地文景观景区日最大承载量在空间上呈现南多北少的规律(图2a),其中,广东省地文景观日最大承载量达到158.59万人次,占比为25%;黑龙江省、陕西省、山东省、湖南省和四川省地文景观日最大承载量次之,均介于10-50万人次。究其原因,广东省广州市白云山风景名胜区(含山上景区、云台花园、雕塑公园、麓湖公园、云溪公园)日最大承载量达到135.78万人次,居同类型景区首位;黑龙江省长白山景区、陕西省的华山景区、山东省的泰山景区、湖南省的武陵源-天门山景区和四川省峨眉山景区的日最大承载量较为可观。

水域风光类5A景区在空间上主要分布于东部地区(图2b),从日最大承载量角度看,江苏省和浙江省日均在100~150万人次,合占全国的47.95%;黑龙江省和山东省介于50~100万人次,辽宁省、吉林省和湖北省介于10~50万人次,其他省份均不超过10万人次。其中,江苏省的金鸡湖和天目湖、浙江省的西湖、千岛湖和南湖、黑龙江省的镜泊湖和五大连池、山东省的大明湖、湖北省的三峡大坝、新疆自治区的天山天池和青海省的青海湖均是该类景区的代表。生物景观景区主要分布在辽宁省、贵州省、云南省、广东省、湖北省和新疆自治区(图2c),其中,辽宁省沈阳市植物园、贵州省毕节市百里杜鹃景区、云南省西双版纳热带植物园、新疆自治区喀什地区泽普金湖杨等景区承载量较大。

遗址遗迹景区主要分布在河北省、福建省、山东省、河南省、江西省、北京市和安徽省(图2d),其中,河北省日最大承载量最大,占比48.10%;福建省次之;河南、山东、江西三省均在5-10万人次;安徽省最低。这类景区以河北省西柏坡和承德避暑山庄景区、福建省土楼、山东省刘公岛和台儿庄、河南省殷墟、安徽省西递·宏村景区为代表。建筑与设施类景区日最大承载量呈现出中南部多(50万人次左右)、西北部少(不足5万人次)的空间态势(图2e)。其中,陕西省建筑与设施景区日最大承载量最大,代表景区如西安市大雁塔、大唐芙蓉园、秦始皇帝陵博物院、法门寺和黄帝陵等。此外,北京故宫博物院、颐和园、明十三陵,江苏省中山陵、夫子庙,浙江省的乌镇、广东省的华侨城景区也是该类型的代表。

3 结论与讨论

(1)我国5A级旅游景区最大承载量空间分布不均衡,空间差异特征与人口分布规律较为一致。5A景区日最大承载量空间上呈现出“东部较高-中部适中-西部较低”的态势,反映出不同地区资源禀赋、人口数量、经济水平和旅游供给能力的差异。具体而言,东部地区5A级景区最大承载量所占比重最高,具有较强的旅游供给能力与较大的旅游吸引力;中部地区与西部地区5A级景区最大承载量相对较低,存在较大发展潜力。造成5A级景区最大承载量省际和类型空间分异差异的原因是多样而复杂的,旅游资源禀赋、经济发展水平、区域人口数量、旅游发展政策等是不容忽视的因素,各个因素如何影响景区承载量的变化有待进一步深入研究。

(2)不同类型旅游资源(景区)的旅游(空间)承载量存在显著差异。从旅游发展角度看,不同类型景区中水域风光的平均承载量最大可优先开发和升级,建筑与设施类景区和地文景观承载量次之,是中西部地区重点挖掘和提升的旅游资源。从旅游安全角度看,旅游旺季(特别是节假日)为了避免出现大规模拥挤,游客可以参考“不同类型5A级旅游景区日最大承载量空间分布图”选择同类型的替代景区或日最大承载量较大的景区。

(3)旅游承载量间接反映“旅游供给能力”和“旅游安全水平”。旅游供给主要来源于旅游资源和区域气候,全球著名的旅游胜地无不是气候适宜或奇特景观。我国现阶段处于大众化旅游阶段,国内旅游需求旺盛,而各省市或各类旅游资源(景区)的供给能力评价相对滞后,在难以直接衡量旅游供给力(即气候适宜度+景观吸引度)的情况下,旅游承载量不失为参考指标。对于旅游需求大省(可参考年接待游客数),其旅游供给能否满足需求,在“求大于供”的情况下,如何有效地提升供给能力(如新申报5A级景区考虑其承载量的大学)均是需要进一步探讨的内容。此外,旅游承载量关系到旅游舒适度和游客安全性[19-20],可尝试将旅游承载量与旅游风险研究相结合,尤其是旅游踩踏事故的风险评估。

[1] 国家旅游局.景区最大承载量核定准则(LBT034-2014)[S].http://www.cnta.gov.cn/zwgk/hybz/201506/t20150625_428221.shtml.2015 -01 -19.

[2] 崔凤军,刘家明,李巧玲.旅游承载力指数及其应用研究[J].旅游学刊,1998(3):41 -44.

[3] 翁钢民,杨秀平,李慧盈.国内外旅游环境承载力研究的发展历程与展望[J].生态经济,2015,31(8):129 -132.

[4] 林祖锐,杨冬冬,仝凤先,等.我国旅游容量研究现状与展望[J].资源开发与市场,2017,33(3):379-384.

[5] 刘佳,刘宁,杨坤,等.我国旅游环境承载力预警研究综述与展望[J].中国海洋大学学报(社会科学版),2012(1):73 -77.

[6] 谢杨琼,董蕾,宁淑敏,等.昆明滇池国家旅游度假区社会心理承载力分析[J].商,2016(21):295 -297.

[7] 董文燕.旅游接待地的社会文化承载力研究[J].技术与市场,2007(5):96 -97.

[8] 王月敏,何胜保.体育旅游承载力的安全测评——基于“京津冀都市圈”三个典型体育健身场所的个案分析[J].体育与科学,2015,36(4):50 -56.

[9] 袁瑞英.基于市场容量、市场增长率和市场强度的农村旅游市场潜力分析[J].商业时代,2014(9):138-139.

[10] 徐欢,姜泰昊.韩国雁鸭池的旅游空间容量和心理容量研究[J].中国园林,2013(11):128 -132.

[11] 袁露,杨彦平.中国5A级旅游景区发展特征研究[J].华中师范大学学报(自然科学版),2014,48.(2):302 -306.

[12] 王明利,陈能.中国5A级旅游景区空间分布结构研究[J].地理空间信息,2013,11(2):102 -103.

[13] 张伟,王晓萌.我国5A和4A级旅游资源空间分布格局研究[J].统计与决策,2012(24):103 -105.

[14] 袁诚,侯哲灏.中国5A级景区分布特征及其经济效应探讨[J].地域研究与开发,2015,34(4):74 -79.

[15] 贝宇倩,陆诤岚.旅游景区微博营销现状及效益分析-以浙江省5A级景区为例[J].北京第二外国语学院学报,2014(9):54 -61.

[16] 钟栎娜,吴必虎.中国5A级旅游区门户网站的成熟度评估[J]旅游学刊,2011,26(12):30 -35.

[17] 牛永革,曾文君.旅游网站品牌化现状研究:以中国5A 级景区为例[J].旅游学刊,2013,28(11):84-92.

[18] 汤国安,杨昕.ArcGIS地理信息系统空间分析实验教程[M].北京:科学出版社,2006.

[19] 罗景峰.我国旅游安全评价研究现状与展望[J].防灾科技学院学报,2014,16(4):51 -58.

[20] 张俊洋.旅游社区安全:概念及研究述评[J].防灾科技学院学报,2016,18(4):55 -61.

Spatial Differentiation of the Maximum Carrying Capacity of 5A Level Scenic Spots in China

Liu Yaolong1, Liu Jing1, Duan Jin2, Zhang Huaming3

(1.College of Economics and Management,Taiyuan University of Technology,Taiyuan030024,China;2.College of Politics and Law Institute,Taiyuan University of Technology,Taiyuan030024,China;3.Meteorological disaster prevention technology center of Shanxi province,Taiyuan030002,China)

The maximum carrying capacity of 5A level scenic spots reflects the supply capacity of regional tourism resources to a large extent.Through the statistical and spatial analysis of the maximum carrying capacity of different types of tourism scenic spots in different provinces and cities, this paper discusses the place⁃and type⁃based spatial characteristics of the maximum carrying capacity of the 5A level scenic spots in China.The result shows that the spatial distribution of the maximum carrying capacity of the 5A level tourism scenic spots in China is unbalanced,and the characteristics of spatial distribution are consistent with the distribution of the population.Place⁃based differences and type⁃based differences can serve as a reference for scenic spots planning and tourist decision⁃making.

5A level scenic spots; the maximum carrying capacity; spatial distribution; GIS

F590 文献标识码:A 文章编号:1673-8047(2017)03-0074-07

2017-02-19

国家自然科学基金青年项目(41301580);太原理工大学校青年基金(2015QN086);太原理工大学引进人才科研启动项目(TYUT⁃RC201110A).

刘耀龙(1984—),男,博士,讲师,研究方向为风险管理。