硅片背面粗糙度对N型铝背发射极太阳电池性能的影响

2017-10-31高峰

高峰

【摘 要】現今的大规模太阳电池生产领域,P型衬底占了绝大部分的市场份额,而N型硅衬底由于其高少子寿命和无光致衰减越来越受关注。本论文以N型的铝背发射极电池为基础,分析了在丝网印刷前硅片背面粗糙程度对电池性能的影响。经过研究发现,当硅片背面仍然保持绒面状态时,即粗糙度比较大的情况下,对于铝背结的均匀性影响非常大。对于铝背发射极N型太阳电池而言,铝硅合金层厚度越均匀器件性能越好。因此背面绒面状态不利于器件性能的提高。另外如果背面采用“镜面”状态,也不利于器件性能的提高。原因是背面光线反射严重。故在铝背发射极N型太阳电池中,硅片背面应该采用比较平整的状态,但并非“镜面”状态。

【关键词】太阳电池;N型;铝背发射极;背面粗糙度

引言

在太阳电池领域,目前基于P型硅基底的器件占据了绝大部分的市场份额。然而,由于具有更高的少数载流子寿命以及没有“硼-氧”复合体构成的缺陷,基于N型硅基底的太阳电池应该更具有优势[1-3]。为了在N型基底上形成PN结,硼扩散一般是首先考虑到的。但是不同于磷的扩散,硼扩散需要极高的温度和较长的工艺时间。另外,对于硼发射极的钝化问题也是需要进行仔细考虑的。目前对于硼发射极较好的钝化方式是高温热氧化,但是其稳定性还是值得研究的[4]。至于氮化硅已经研究证明了对硼发射极没有实际的钝化作用[5,6]。还有,在使用硼发射极后,对于正反两面的边缘隔离问题还是要进行详细的摸索与优化。但是这些问题都可以通过制备铝背发射极的N型太阳电池所解决,并且这种具有磷扩散形成的前面场合铝掺杂构成的背结太阳电池与现有的P型硅太阳电池的制备工艺完全相同。由于在N型铝背发射极太阳电池中铝背结的质量对于整个器件的性能有非常大的影响[7],因此本论文将重点对这方面开展研究。

一、实验

本论文的实验是基于5英寸(148.58 cm2)的单晶Cz N型硅片的。硅片的电阻率大约是7 ?·cm。整个制备工艺以碱制绒开始,经过清洗后进行磷扩散。扩散温度为850 ℃,时间20 min。扩散后硅片方块电阻为50 ?/□。之后进行湿法刻蚀,然后进入高温氧化钝化。氧化后方块电阻均控制在120 ?/□左右。通过控制刻蚀时的温度、时间以及刻蚀液的配比等进行背面平整度的条件,主要关注背面平整度对器件性能的影响。氧化过后,硅片正面使用PECVD进行氮化硅减反膜的沉积,以及背面丝网印刷全铝背场。最后进行前面表面电极的制备。在制备过程中正面电极下方使用适当的方法实现了磷的重扩以保证器件的性能。器件的制备流程如图1所示。

二、 结果与讨论

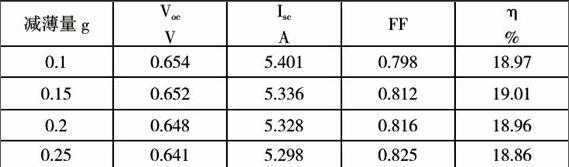

由以上结果可以看出背面的额刻蚀减重随着量的增加,效率的变化不是线性正向变化,在0.15~0.2g之间是最佳的选择,同时铝硅合金层的厚度及合金层的起伏也是最优。同时背面的平整度是随着减重的增加而逐渐变得“镜面”状态,所以,效率的变化不是理论推算的达到“镜面”的才是最好的。我们应该寻找适合不同工艺路线条件的工艺状态来匹配,及达到我们所实际需要的硅背面的粗糙度。

三、总结

现今的大规模太阳电池生产领域,P型衬底占了绝大部分的市场份额,而N型硅衬底由于其高少子寿命和无光致衰减越来越受关注。本论文以N型的铝背发射极电池为基础,分析了在丝网印刷前硅片背面粗糙程度对电池性能的影响。经过研究发现,当硅片背面仍然保持绒面状态时,即粗糙度比较大的情况下,对于铝背结的均匀性影响非常大。对于铝背发射极N型太阳电池而言,铝硅合金层厚度越均匀器件性能越好。因此背面绒面状态不利于器件性能的提高。另外如果背面采用“镜面”状态,也不利于器件性能的提高。原因是背面光线反射严重。故在铝背发射极N型太阳电池中,硅片背面应该采用比较平整的状态,但并非“镜面”状态。

参考文献 :

[1] D. Macdonald, and L.J. Geerligs, Applied Physics Letters, 85(2004) 4061.

[2] S.W. Glunz , S. Rein , J.Y Lee and W. Warta, Journal of Applied Physics, 90(2001) 2397.

[3] Ulrich J?ger, Dominik Suwito, Jan Benick, et al. 25th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition / 5th World Conference on Photovoltaic Energy Conversion, (2010) 1386.

[4] J. Zhao et al., 3rd WCPEC, Osaka Japan (2003).

[5] F. W. Chen, T.A.P. Li and J.E. Cotter, Appl. Phys. Lett., 88(2006) 263514 .

[6] P.P. Altermatt et al., Proc. 21st EU PVSEC, (2006), 647.

[7] R. Kopecek, A. Halm, L. Popescu, et al. 25th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition /5th World Conference on Photovoltaic Energy Conversion, (2010) 2381.endprint