摄影之用

2017-10-27何博

何博

本期专题展示的主要对象,是将摄影作为工具和手段运用到工作中的部分案例,包括医学显微摄影、植物腊叶标本和植物图鉴摄影、遥感技术、刑侦现场摄影、文物摄影、地方史志档案影像、时尚自媒体人的街拍,以及由艺术创作者收集整理而成的淘宝摄影的“类型学”呈现。基于这些案例,我们试图在“经典摄影史对不同摄影的区分以及对‘专业摄影内涵的窄化”“摄影作为工具的实证性”和“作为工作成果的图像与成为艺术作品之间的悖论”三个方面引发读者的探讨。

重新审视作为工具的摄影,一方面要求我们具体地去理解摄影在不同行业和领域的“用”(本期专题在内容上所呈现的),另一方面意味着将我们对摄影的理解推向更广泛的文化层面,甚至跳脱出“视觉文化”的禁锢,去认知摄影在参与构建社会话语体系与权力运作过程中所起到的作用(本期专题的目的)。

新闻与纪实摄影、商业摄影以及作为艺术的摄影,构成了我们惯常评论、研究摄影的焦点,但这些必然不是摄影的全部。以摄影教育为例,本刊2017年第1期刊文对内地当下高校摄影专业的设置情况作了大致总结,除美术学、设计学、戏剧与影视学或者新闻与传播学等学科下设摄影专业或方向外,还有230所本专科院校设置了医学影像学专业和医学影像技术专业,27所本科院校设置了遥感科学与技术专业,13所专科院校设置了摄影测量与遥感技术专业。事实上,摄影在刑事侦查、考古与文物保护、史志与档案、生物学、人类学、地理学、天文学、建筑与室内设计、军事与情报、识别与安全监控、电子商务等诸多学科和领域的工作中被大量应用,而很多领域中对于摄影从业人员或者团队的工作都有着较为明确且专业化的要求。另一方面,在日益细化的社会分工和分众化的消费需求的推动下,生产生活中围绕摄影的大量实践已经累积了人数庞大、结构繁杂的摄影应用人群。

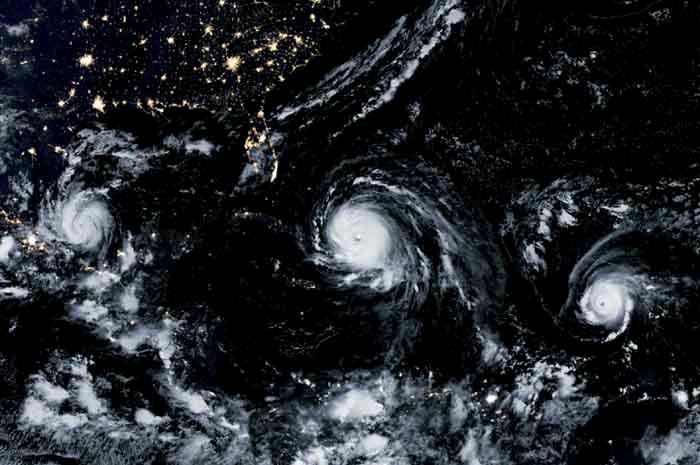

您是否留意过,在自己收起照相机和手机,暂时离开新闻拍摄现场、摄影棚、采风景区或者艺术创作空间而归入日常琐事之后,有多少时候依然在与摄影图像打交道?电视上风云涌动的卫星云图,体检后拿在手里的X光片,走在街上赶巧被街景车收入镜头,驻足房产中介店前浏览待租房源图片,端坐电脑前环视古迹的全景图像,旅行途中端详广告海报上被美化的景点图示;家中遭窃,警方技术人员带着相机而来,车遇事故,交警拍摄取证;酒店入住抬头可见监控,商店试衣得提防针孔摄影头的窥探……这些,都是摄影之用实打实的体现。

因而,本期所呈现的案例只是摄影之用很小的一部分。摄影之用,实则包罗万象。

被窄化的“专业摄影”认知

应该注意到,许多摄影从业者公开展示的个人肖像照里,相机很少缺席。照相机这一器物或者符号的角色,俨然对等于警服或者醫护服,散发着专业甚至“权威”的气息。在我们所熟悉的新闻摄影、商业摄影以及一部分艺术摄影的范畴内,好的照相设备是取得好的工作(创作)成果的基础之一,但当我们将视线铺展到更广泛的摄影应用领域,上述观点便狭隘了—没有借助一般意义上的照相机而获取图像的工作者算不算“专业摄影师”?虽使用照相机,但并未出没于新闻事件现场或者专业影棚的工作者算不算?以实现信息准确、直白、无歧义地抵达接受对象而制造、编排摄影图像的工作者算不算?上述主体或将摄影作为工作的环节之一,或借助摄影图像实现其工作价值,那么视之为“专业”是成立的。

宏观上看,“专业摄影师”的形态和评价标准应是可变的,其共性在于:从本行业或学科领域对摄影图像具体的应用目的出发,依据行业或领域内部确认的范式、规则和标准,借助特定设备和技术捕捉(制造)或使用图像的人员。他们不一定是专职的摄影人员,但摄影至少是他们工作中必不可少的环节。

这其实是个很简单的问题,然而却被经年以来“圈子化”的、单向度的“摄影层级”所屏蔽。回顾摄影史的书写,这种片面性早已根深蒂固。由博蒙特·纽霍尔(Beaumont Newhall)开先河的、系统性的经典摄影“圣经”对不同摄影的实践进行区分、筛选并将了我们对于“专业”的理解束缚起来。我们的目光和“宽容度”被囚禁在以作品和人物(而今升级为“大师”)构建而成的暗箱里,而约翰·萨考斯基(John Szarkowski)则继续构建的摄影人物英雄谱以及美学叙述的排他性(强调拍摄主体、图像内容和形式上的“价值标准”)—法国摄影史学者米歇尔·普瓦维(Michel Poivert)坚定地认为那些注重所谓创造性的“著名摄影”走向了摄影之用的反面。

早在1982年,英国艺术家、批评家维克多·伯金(Victor Burgin)就在其编纂的《思考摄影》(Thinking Photography)一书中质疑了经典摄影史的单一叙述,以及它们只对人物名声和“物”(作品)保持的关注。新西兰学者杰弗里·巴钦(Geoffrey Batchen)也认为,经典摄影史“使我们对历史的关注分为两部分—影像的样子(图像学的关注)和艺术家或者摄影师的生活(传记类的关注),从而忽视了摄影实践更广泛的社会影响。”英国学者利兹·威尔斯(Liz Wells)则在其编著的《摄影批判导论》(Photography:A Critical Introduction)里总结了纽霍尔等人“典范化”的摄影史书写造成的后果,包括“人们对某些摄影师及其摄影作品、贡献大加赞颂,以致人们对作为实践的摄影的态度逐渐变得模糊难辨”,“很少探讨流行摄影或者建筑、医学等专业领域的摄影实践”,“摄影史会优先讨论美学层面的问题,而那些以社会经验为基础、较为广泛而且形式更为多样的摄影实践就被摆到次要的位置”。另外,即便这种以“人物-作品”为导向的摄影史对19世纪以实证主义为指导的、应用于科学领域(乃至伪科学)的摄影做出过论述,但对这些应用在20世纪至今的发展几乎未费笔墨。

这种叙述在经历多次“转手”之后被种植在国内摄影人的心中,间接而深刻地影响了我们对于摄影“专业性”的认知和判断。尽管这20多年来,欧美等国摄影史和摄影文化研究领域的学者正从不同方向、不同程度地将视野对准了被忽视的摄影应用领域,应用各种方法解读之,但目前国内“学界”对“其他”领域摄影应用的有深度的言说依然匮乏,即使有呈现,也更多地倾向于将其奇观化。endprint

这便是本期专题设置的基本情境:当下摄影在不同专业领域应用的广泛性和“圈中人”对于“专业摄影”理解的狭窄之间的反差。

摄影的实证性

无论是不同领域的专业摄影工作者,还是在工作中应用摄影的非专业人员,“摄影之用”对于他们的意义更多的在于实证性,即依赖图像的证据性或指示性,并或多或少遵从与之相关的逻辑—所谓“无图无真相”以及怎么样的图能构成真相(或需要图像的接受者看到的真相)。本期所呈现的图像中,天宫二号三维成像微波高度计记录下的海上船只尾迹,借助荧光标记出的人羊膜间充质干细胞,在双灯大平光和單灯测光环境下呈现不同样态的大树杜鹃标本图像档案,对文物瓷盒釉痕的近距离特写,河南栾川县城关镇文化路日杂公司家属楼某户被盗案中遭破坏的门锁与色卡的对比,用作《景洪市志》资料的景洪勐龙镇祜巴宰香大长老葬礼期间的档案图片,2017春夏上海时装周期间匆匆掠过镜头的、有着着装指引效果的潮男潮女,以及以真人身高为参照,让买家一目了然的关公像淘宝卖家秀等影像,都体现了摄影在应用中的实证功能。

指示性(indexical)作为美国符号学者皮尔斯(Charles Sanders Peirce)对符号的三种分类之一,在这里意味着图像的引导作用,船的尾迹、窗台上的鞋印、细胞病变的样态,都为图像的使用者提供了下一步决策的参考。当然,摄影的“真相”永远是相对的,无法在形而上的层面探讨,但被一定规则和标准限定的摄影图像依然是许多工作优先考虑的证据媒介。本期专题中选用的时尚自媒体人的街拍,与商业棚拍或者户外摆拍等导演式摄影的差异,实际上就体现在如何看待摄影指示性特质之上,相较于后者主动地以包括图像在内的媒介“引领”潮流,前者更多意味着归档、筛选和评价,从自媒体这一主体出发对时尚风向做出反馈,某种程度展现出田野调查的气息。

作为证据和指示物的摄影,在自我领域的范式和规则,主要体现在技术层面的限定,本期几乎所有受邀的撰稿者都较为详尽地介绍了本行业内标准化摄影所需的设施设备和操作环节,对于尺寸精确性和色彩标准化的重视是一部分行业的共性。而某些领域则对审美性也有要求—尤其是当审美有助于更好地传递信息时。本期所邀文物摄影版块的作者祁庆国就在文中强调了文物摄影操作时对于质感、美感、品位的表现和意义。

另外,从本期专题呈现的案例中,我们可以感受摄影史层面的、图像制作方法的延续性。基层刑侦技术工作者拍摄的犯罪嫌疑人入档照片与1888年法国人阿尔丰斯·贝锡永(Alphonse Bertillon)将此类照片标准化之初并无太大差异;植物标本图像由安娜·阿特金斯(Anna Atkins)和塔尔博特时代的实物接触印相转换成了相机拍摄,但依然延续了将植物平面化的观看方式;甚者,我们还能从艺术家郑知渊整理的淘宝卖家宣传图中,明显地找到它们与19世纪中后期到20世纪初,那些将“本地人”和古迹、雕像或者宏伟风物共置一框以作参照的拍摄手法的共性—比如法国人马克西姆·杜坎(Maxime Du Camp)在中东或者威廉·亨利·杰克逊(William Henry Jackson)在美国西部之所为。

从积满尘土的档案盒到大容量的硬盘,图像仍旧被收纳、归档,作为档案或证据,一边静候重见天日,一边期待着被更加平等地认知、解读、研究,甚至再利用。

要应用还是要艺术作品?

本期专题在约稿之初,曾有作者误以为将刊登自己为艺术目的而创作的“作品”,亦有作者产生顾虑:自己拍摄的照片是否符合想象中《中国摄影》对照片“艺术性”的要求。前面提到对不同领域摄影理解的不对等,某种程度上甚至能从这些行业的内部反映出来。一部分以摄影为应用的工作者对于工作图像“艺术化”(其实也是一种教条式的理解)的青睐,以及对工作图像和艺术作品之间默认的高下之分,也体现了摄影在不同语境中的应用性和美学表意功能之间的地位不对等。上述现象表明,当作为职业工具的摄影跨越语境时,有可能依然存在着片面性,依然难以脱离“工具”到“艺术”的二元论。这就需要不同领域更多的人(学者、艺术家以及一般意义上的“观看者”)从不同方面来解读并激活这些图像。

事实上,我们已经见识过那些从图像的应用性中提炼出“美”或“艺术性”的渴望(天文摄影或显微摄影中的指示性信息被转化成抽象或画意之美);在探讨“真实性”话题时,较之于一般意义上纪实摄影那“浅显、主观”的图像学层面的话语论述,我们也在地方史志影像、文物摄影或动植物标本摄影中发现了更具实证色彩的、被规范化了的“求真指南”;遥感技术等影像捕捉手段在方法论层面刺激了我们更新对摄影本身的认识。

当下,我们能够欣喜地看到,无论是当代艺术创作领域,还是当代摄影理论范畴,对“摄影之用”的关注早已燎原。

艺术与作为工具的摄影图像的关系本应就是复杂且多元的。米歇尔·普瓦维认为,正是在艺术和摄影的档案性(工具性)的辩证关系中,摄影的模糊性得到了释放。当代艺术对这种模糊性的思辨和再创作更是持续发生着,这些作品所涉及证据的真实性、再现的权力、图像与观看者关系的公正性等话题都与作为工具的摄影相关联。当下一些国内艺术家也越渐主动地对这类摄影图像进行重新观看和再阐释。艺术家庄辉在2013年的连州国际摄影年展上策划了展览“逼真的世界”,将病理专家、人类学者、地质学家、刑侦技术人员、街拍摄影师所拍摄的图像和NASA资料库中的太空影像归于一室而展示,其中就有本期专题介绍的孙少玲所摄的刑侦现场照片。而郑知渊对于大量淘宝卖家照片的整合、分类与再呈现,一方面应和了当代艺术中对于现成品(现成图像)再创作这一方式的认同,另一方面也彰显了即便是与艺术和科学无甚关联的行业,也存在着对摄影“类型学”的自觉的依赖。某种程度上,应用领域的摄影图像成为了艺术创作的新实验场。

理论方面,西方学界自1980年代以来对这些话题的言说实则已相当成气候。例如,英国学者约翰·塔格(John Tagg)在其著作《再现的负担》(Burden Of Representation)中就针对19世纪实证性和档案性的摄影参与法律和经济领域结构搭建作出过详细论述,罗莎琳德·克劳斯(Rosalind Krauss)、玛莎·罗斯勒(Martha Rosler)和阿伦·塞库拉(Allan Sekula)借助探求社会中对“客观”图像不同意图的运用(比如犯罪入档照片),批判性地检视过所谓的“摄影真相”。类似文本现已太多,只是国内译著寥寥。如若能有更多的出版机构和译者投入到对这些文本的引进和研讨之中,对于广大读者和摄影者也是幸事。endprint