两汉时期官府典籍搜藏事业比较研究

2017-10-21王云庆向怡泓

王云庆, 向怡泓

(山东大学 历史文化学院,济南 250100)

【汉唐研究】

两汉时期官府典籍搜藏事业比较研究

王云庆, 向怡泓

(山东大学 历史文化学院,济南 250100)

两汉时期是我国官府典籍搜藏事业的重要发展阶段,具体表现于官府图籍搜集行动、搜索范围、藏籍内容和形式等方面。汉代统治者面临前朝覆灭后礼崩乐坏、典籍逸散的局面,缺乏法令条例和文书行政工作参考,对图书典籍极为重视,组织开展了多次大规模的图书搜集、征集行动。两汉时期,国家藏书保有量达到了前所未有的规模,统治阶级先后设立多处典藏机构用以存贮图籍,收藏管理。通过比较两汉官府典籍搜集工作,分析其主要影响因素,可以帮助理清两汉时期官府典籍搜集事业的发展脉络,对中国古代图书管理及国家图书馆研究也有重要的参考价值。

西汉;东汉;官府典籍;搜藏;图书馆

两汉时期的官府典籍主要指汉代皇室及朝廷内部收藏管理的重要图书文集。这里的“官府”,相对于“民间”而言。秦始皇时期,统治阶级对于图籍的管理相当严格,颁布“挟书律”,要求除了允许官府有关部门可以藏书外,民间和个人一律不得藏书,所以当时的文书图册一律保管于宫中及朝廷内的府库之中。及至汉惠帝废“挟书律”,私人藏书事业虽有了很大发展,但受秦影响,汉代的图书典籍仍然主要存贮和管理于国家机构内部。

典籍中的“典”指重要的文献、典籍。《说文解字》对“典”解释道:“典,五帝之书也。从册在丌上,尊阁之也。庄都说,典,大册也。”这说明了“典”相对于一般图书具有更高的收藏价值及保管意义。同时,“典”又有掌管的意思,《三国志·吴仪传》:“专典机密”。《太史公自序》中司马迁也有“司马氏世典周史”这样的表述。

研究官府典籍的搜藏工作,包括“搜”和“藏”两方面,即对文书的搜求和汇集。两汉时期,朝廷先后组织了多次大规模的图书搜求行动,并设立相应的典藏机构进行集中收藏和管理。

一、汉代官府典籍搜藏工作

文籍的搜集工作是典藏事业的首要环节,是图籍进行收藏、管理和利用的前提。一方面,图集搜集工作的有序开展是统治机构得以顺利实现藏书存贮的前提;另一方面,官府拥有丰富的藏书资源可以吸引博学大家前来修史著书,而这些学者在编史过程中不断搜集材料、校勘正误,也有利于朝廷对于文集的收藏管理。然而如若典藏机构出现管理不善、导致图书散佚的情况,也会客观上促使朝廷加大对图籍的搜求。

两汉时期,统治者对于图集文献的搜求主要有两种方式:一种方式是自上而下的,即汉代诸帝下诏组织官员抢救和搜求图籍;另一种是自下而上的,即民间学者响应朝廷献书诏令的号召,向朝廷和王室宗亲进献书籍。

(一)西汉时期官府文书典籍的搜藏

秦代,官府对私人藏书采取严格的管控,秦始皇采纳丞相李斯的提议,“天下敢有藏《诗》《书》、百家语者,悉诣守尉杂烧之。”[1]56颁布“挟书律”,对儒家经典以及诸侯史记等进行大规模的销毁焚烧,不仅使秦以来长期积累和搜集的图书惨遭破坏,更窒息了文化的发展,给汉代图书典藏事业带来了巨大挑战。

西汉时期,朝廷组织大规模、集中性的图籍搜集工作主要有三次:第一次发生于汉初,即汉高祖时期至武帝以前。汉代以前,秦朝重法而轻儒,焚书坑儒致使先秦图籍多流散民间。公元前209年秦始皇去世,中国社会历经了包括农民起义、楚汉争霸在内的八年混战。特别是项羽入咸阳后大肆烧杀,对宫内所藏文书图籍造成了严重的损毁。这导致汉代初期“法度无所因袭……天下唯有《易》卜,未有它书。”[2]145可见当时文化法度之荒芜、图书损失之惨重。因此,汉高祖刘邦进驻咸阳时,颇有远见的丞相萧何开始对图籍进行抢救。萧何将珍贵的前朝文集藏于未央宫中的石渠阁内,《三辅黄图》卷6载:“石渠阁,萧何造……因为阁名,所藏入关所得秦之图籍。”这批档案图书价值珍贵,司马迁评价道:“汉王所以具知天下隘塞,户口多少,强弱之处,民所疾苦者,以何具得秦图书也。”[1]528萧何所抢救的图书涵盖了地理、户籍、政治、律法等各方面内容,成为汉代国家典藏的基础。到了惠帝四年,朝廷下令“除挟书之律”,民间藏书得以合法化,为汉初诸帝发动多次献书运动提供可能。历史上有关民间“献书”的内容最早载于《汉书·艺文志》:“孝文时,得其乐人窦公,献其书,乃《周官·大宗伯》之《大司乐章》也。”至汉景帝时,朝廷已经开始组织广泛的图书征集活动,民间藏书逐渐向朝廷聚齐,典藏于汉初所兴建的石渠、天禄、麒麟等阁内,国家典藏机构内的藏书初具规模。

可是汉初所典藏的图籍不甚丰富,加之尚未配备专门的典籍管理人员,武帝即位时,“书缺简脱,礼坏乐崩”[2],面对藏书混乱逸散的情况,汉武帝下令举行大规模的图书搜求行动,并指派丞相公孙弘主持工作。朝廷“广开献书之路,百年之间,书积如山。”[3]此次图书搜集行动取得了丰硕成果,不仅搜集的文书图籍数量巨大,而且种类繁多,除儒家经典外,又兼百家之学。汉武帝因此于宫廷内设置秘府,用于典藏秘书。众多文书除藏于秘府之外,也有相当一部分典藏于太史之处,太史公(府)作为国家行政机构,在汉武帝时期也承担着典藏图书的职能。

第三次较为集中的图籍搜集行动发生于汉成帝期间。“至成帝时,以书颇散亡,使谒者陈农求遗书于天下。”[4]针对文书典籍散佚的情况,汉成帝下令陈农等人访求遗书,并储存于未央宫中石渠阁等地。与武帝相较,成帝在重视图书寻访和典藏的同时,进一步指派专人对所求书籍进行校勘,刘向等人“于成帝之末﹐校书天禄阁”[5],大大提高了藏书质量,图籍的数量也有了明显增加。西汉成帝时,朝廷和皇室内部的藏书总数约33 090卷,达到了西汉公家藏书的鼎盛时期。

(二)东汉时期官府文书典籍的搜藏

西汉末年国家出现了严重的社会危机,《后汉书·儒林列传》中记载:“天下散乱,礼乐分崩,典文残落。”面对这一情况,东汉诸帝不得不重视对经典图书的搜集和贮藏。东汉初期图书搜集的主要来源有二:一是通过寻求探访的办法搜集文集图书、二是组织文人大家“抱负坟策,云集京师”[6],这是朝廷通过云集各地书生,号召将私人图书以丰盈。光武帝刘秀又于宫中建石室、兰台,将搜集来的藏书存贮于此。初期,兰台藏书由御史中丞监管,杜佑在《通典》中记有“中丞在殿中兰台,掌图籍秘书”,故兰台又称御史台。

东汉明帝、章帝时期,因帝王“尤重经术”,朝廷组织了多次图书搜集和典藏活动,石室、兰台,弥以充积。于是朝廷开辟了东观、仁寿阁等地,用于集藏新书,朝廷的典藏“自此以后,三倍于前”。在典藏机构的变化上,明帝初期的藏书地点还是以石室兰台为主,据《通志》载,明帝时“班固为兰台令史。又有“于兰台置令史十八人”,可知随着统治者对图书事业的重视,朝廷在御史中丞之下又增设兰台令史为专任官员,掌管国家图籍秘书,反映了汉代图书典藏机构在人员配备上越发完备。东汉诸帝在此基础上又陆续开展了一系列的图书搜集行动,官府图书数量不断增加,朝廷开辟了东观等藏书处用于收藏书籍。至章、和以后,图籍盛于东观。甚至“兰台、石室、鸿都、东观秘牒填委,更倍于前”[7]。根据《后汉书》中:“帝幸东观,览书林,阅篇籍”及“元和元年,肃宗诏香诣东观,读所未尝见书。”可知当时东观典藏之宏富。

但到东汉末年,社会动荡、文化倾颓,尤其董卓把洛阳城毁为废墟,许多官府典藏机构在此期间都被付之一炬。加之“移都之际,吏民扰乱,自辞雍、东观、兰台、宣明、鸿都诸藏,典策文章,竟共乱散……所收而西者才七十余乘,道路艰远,复弃其半矣。后长安之乱,一时焚荡,莫不泯尽焉。”[8]2880这是东汉官府藏书所遭受的一次厄难,导致两汉官府藏书悉数尽毁。

二、两汉官府典籍搜藏事业的影响因素比较

(一)社会动荡政权更迭导致文献逸散是典籍搜集的根本原因

思想文化是一定时期的政治、经济在意识形态领域的反映。两汉开展多次大规模的图籍搜集行动与前朝覆灭后图书流散、文献亡佚有直接联系。秦朝末年,“秦王贪狼暴虐,残贼天下,穷困万民”[9],民怨激愤,豪杰并起,农民战争爆发。连年混战、多方势力割据不仅使百姓流离失所,也使得存于官府的文书、典籍流散民间或遗弃损毁。尤其至汉元年,“项羽引兵西屠咸阳,杀秦降王子婴,烧秦宫室,火三月不灭”[10],致使秦朝建立以来的档案尽数焚毁,大部分藏于秦宫的史料文献毁于一旦。秦末汉初的政治动乱,不仅是古代图籍文书的一次浩劫,也给新王朝的建立平添了许多障碍,不得不使汉王朝统治者及官吏开展典籍搜集工作。

西汉后期,王莽称帝建立新朝。连年的水旱蝗灾及暴政使得民怨四起,多地相继爆发农民起义。以“绿林”“赤眉”为首的农民军,不仅焚烧了长安城内明堂、辟雍、九庙等存贮王室档案文书的机构,流寇出身的“赤眉”军还于汉长安帝宫内大肆劫掠、抢夺、焚烧,致使西汉宫廷内保存数代的珍贵图书及文书档案遭到严重破坏。

不难看出,每每国家动乱、朝代更迭都不可避免地造成宫廷及官府典籍的损毁。两汉时期频繁发生农民起义,其固有的局限性和破坏性,使作为统治者政权象征的文书档案及其存贮机构成为民众泄愤的对象,遭受毁灭性的灾难。然而这些珍贵资料对新政权的建立,特别是法律法规的制定,统治机构的建制等,有着重要的参考价值,对文书典籍的搜集成为新王朝的迫切需要。

(二)统治阶级的推动是两汉时期开展图籍搜藏工作的直接动力

汉代统治阶级对官府图籍的重视和支持是文档搜集工作得以展开的直接动力和重要保障。妄图“子孙帝王万世之业”的秦朝二世而亡,这使得汉代君臣尤其重视反思历代兴亡的原因和教训。汉高祖时请陆贾作《新语》,总结“秦所以失天下,吾所以得之者何,及古成败之国”[1]1345,文帝时又有贾谊、贾山等学者相继著《过秦论》《治安策》《至言》等,总结历史兴亡,谴责秦朝“废先王之道,焚百家之言,以愚黔首”的做法,提出“事《诗》《书》”“观之上古,验之当世”,建议统治者重视图书典籍,从历代经典中汲取治国理政之策。同时加强对文书档案的记录和积累,遵循法度,用以申军法、定章程、制礼仪。

图书典籍的作用不仅用于参考和借鉴,作为记录思想学说、记载历史档案的载体,也成为统治者维护封建统治的手段。如东汉光武帝刘秀,为维护巩固王权,将儒家经学作为武器,将其进一步神学化,利用谶纬之说造势,“宣布图谶于天下”[8]2,将收集和编纂的典籍存于兰台、东观。汉章帝时期,号召全国范围内的献书行动,搜集大量谶纬图集和儒学书籍,召开白虎观会议,试图加强经学与谶纬学的结合,宣扬三纲六纪,以期达到用儒家思想统治民众的目的。

西汉、东汉王朝都是通过农民起义建立起来的。历经战争和天灾后百姓流离失所,国家机构建制损毁严重,给新王朝的建立带来很大挑战。特别是汉初的统治者,格外重视文书档案,通过参考历代典制中的户籍、土地、赋税、徭役等制度的记录,制定符合统治阶级要求的律法政策。例如刘邦辅一称帝,便“命萧何定律令,韩信申军法,张仓定章程,叔孙通制礼仪,陆贾造新语,又与功臣剖符作誓,丹书铁券藏之宗庙。”[11]废“挟书令”,开展大规模图书征辟行动,设立专门藏书机构,委任专人管理文书档案,招纳学者整理文籍,两汉时期对于官府典籍的应用程度不断加深,从“搜”到“集”再到“用”,客观上促进了中国古代官府典籍事业的发展。

三、两汉官府典籍搜藏的主客体比较

流散民间的文书图集是两汉时期官府搜藏的客体和对象,朝廷指派的图书搜藏人员以及其下设的藏书机构是官府组织行动和工作的主体,基于主客体角度对两汉时期图书搜藏工作进行比较分析,是研究这一时期官府图书管理工作的必然要求和必由之路。

(一)搜藏典籍范围和形式

尽管两汉官府文书事业是一脉相承的,但因所处时代背景和统治阶级诉求的不同,西汉、东汉官府典籍的搜求行动呈现不同的形式和范围。总的来说,西汉时期官府典籍的搜集强调广而多,以搜寻前朝所藏图籍文档为主,发动学者献书;东汉时期则更有针对性,除了传统派遣官员求访的办法搜集图书,还通过召集文人大家云集京师,通过抄录补录的方法积累图籍。

西汉建立初期,经济颓败,民生凋敝。百姓“常衣牛马之衣,而食犬彘之食”[12],“大城名都散亡,户口可得而数者十二三”[1]149。如何尽快恢复经济、稳定社会、恢复生产,是汉初统治者的迫切要求,需要“取经”于前朝,即谓“汉承秦制”。作为封建专制王朝,西汉在中央官制和政区设置等方面上承袭秦朝,这些秦朝的规章法典也是西汉初期所搜档案文书的主要组成部分。虽然秦朝发动“焚书”行动,颁布“挟书律”致使大量图籍遗损,但据《史记》记载:“非秦纪皆烧之,非博士官所职……杂烧之……所不去者,医药、卜筮、种树之书。”可知秦朝焚书运动中有三种得以幸免,其中就包括对于汉初统计机构建立具有重要参考依据的法纪律令等文书档案。汉代学者王充曾评价:“秦虽无道,不焚诸子,诸子尺书,文篇具在,可观读以正说,可采掇以示后人。”[13]在汉灭秦、入咸阳之初,众人皆争相抢夺金帛财物时,唯独丞相萧何先到秦宫,“收秦丞相、御史律令、图书。”同时萧何又主张兴建石渠阁,用以存放前秦档案。石渠阁在之后扩充发展中逐渐成为西汉时期存放图籍文书的主要场所,秦朝所遗留档案文籍,其重要参考价值可见一斑。

与西汉不同,虽然王莽兵乱导致的图书逸散被视为古代的一次严重“书厄”,但就统治阶级而言,基本的朝廷机构和法律建制尚都可考,前朝档案文书并非东汉统治者的最迫切需求的图籍。与西汉不同,自汉光武帝始,东汉帝王“尤重经术”,统治者在西汉确立儒学为主导思想的基础上,进一步将儒家经学与谶纬神学结合起来,通过迷信思想牵强附会,把阴阳五行引入到对经学的理解之中。东汉王朝要求民众信奉谶纬之说,通过带有神秘性、欺骗性的解读,为满足自身统治需要找到合理借口。在对图籍的搜寻方式上,东汉官府将儒学经典特别是经学典籍作为官府主要搜集对象,开展多次访求经书的行动以充库藏,“采求阙文,补缀漏逸”。同时又组织四方鸿生巨儒,携带图书,汇聚长安城,不仅用以补充库存,还通过整理补录的方式充实馆藏。

(二)官府典籍类型

就两汉时期所搜集的官府典籍种类而言,东汉时期的图籍种类更为丰富。西汉时期,统治者和臣僚们更为看重档案图集对理政参考的作用,所搜集的档案种类也主要以律令、文书为主。《三辅黄图》中有言:“石渠阁,萧何造……所藏入关所得秦之图籍”,这里的图籍主要指的是秦代文书、律令以及政史档案等。直到惠帝废除“挟书令”,私人藏书的合法化和图书典籍的流通促进了官府典藏的多样性。自汉朝惠文两帝始,朝廷开始逐渐组织号召大规模的献书行动,“改秦之败,大收篇籍,广开献书之路”[4]1,使得西汉时期的藏书种类由单一的秦朝律令、章法变得更加多样化。如惠帝时“得《世本》叙黄帝以来祖世所出”,“下及诸子传说,皆充秘府。”[4]40值得一提的是,统治者对于经典图籍的重视也引发了社会广泛的献书风尚,特别是当时的一批文人学者或者王侯豪门,为汉代官府典藏事业贡献了很大力量。汉武帝时期,河间王刘德修学好古,将毕生精力投入对文学古籍的收集与整理中。每每得到典籍,河间王都积极抄录收集,同时又以重金作赏,招四方之书。他的做法吸引了大批儒生,立《毛氏诗》、修纂《左氏春秋》《礼乐》等,“于灰烬之余,拾纂亡散,篇卷仅而复存”[14],刘德被汉武帝赐谥为“献王”。

到了东汉,当权者爱好经术,文化交流与图籍流通更为盛行。“四方鸿生巨儒,负裘自远而至者,不可胜计。”[6]官府搜求和儒生所献图书种类繁多,官府藏书,三倍于前,除了朝廷的秘牒填委等文书档案,还囊括了五经、诸子、百家艺术等各类典籍。其中具有特色的是,东汉明帝为了增加馆藏,“遣郎中蔡愔及秦景使天竺求之,得佛经四十二章及释迦立像……其经藏于兰台、石室。”这是我国首次由国家派遣使者访求外国,搜集佛经的记录,由此,佛教初传入中国。东汉朝廷访求佛经的经历,是中国历史上有记载以来首次由官方发起国际间图书交流的记载。不同民族、宗教及语言的沟通融合,对于我国官府典籍收藏的多元化,以及中外文化、宗教的交流和传播,有着深远影响。

(三)官府典藏机构的专业化趋向

两汉时期,我国官府典藏机构有了重大发展。西汉时期是我国官家图书典藏机构从无到有的过渡阶段。西汉帝王在统治过程中逐渐确立了罢黜百家、独尊儒术的主流思想,重视对文献典籍特别是儒家经典的收集。官府所搜集采纳的书籍图册,不仅量多类繁且多存有复本。在这种情况下,西汉朝廷增设了多处典藏机构,同时根据所藏书籍性质的不同划分了不同类型的藏书机构。

西汉图书典藏机构共有九处,主要分为内府、外府两类。其中内府有兰台、延间、广内、天禄、麒麟、曲台六处,外府有金匮、石室、石渠三处。《汉书·艺文志》中记载道:“外有太常、太史、博士之藏,内有延阁、广内、秘室之府”。太常是主掌宗庙祭祀礼仪的官员,太史为其下属官员,主管历法天文。《史记·太史公自序》有“迁为太史令,紬史记石室金匮之书”。可知石室、金匮作为两个典藏机构,由太常、太史(即太史令)掌管,金匮一般贮藏玉版、石室多是贮秘籍图谶。《汉书·儒林传》中写道“博士论石渠”,而《三辅黄图·阁》也载有“石渠阁……所藏入关所得秦之图籍”的字样,说明石渠阁作为藏书之所,为博士官员所掌管。由此观之,《经籍志》中所言实际上道明了西汉外府典藏机构有金匮、石室、石渠三处。而“外”对应“内”,刘歆所记“延阁、广内、秘室”三处即为内廷典藏秘书之所。其中“秘室”又称“秘府”“中秘”。《后汉书·百官公卿表》中记有“在殿中兰台,掌图籍秘书”,可知秘室所指实为兰台。除刘歆所言三处内府典藏处外,天禄阁、麒麟阁和曲台也曾兼有典藏宫廷图籍之用。天禄、麒麟二阁设立于汉初,《汉宫殿疏》:“天禄麒麟阁,萧何造,以藏秘书,处贤才也。”又有《三辅黄图》曰:“未央宫东有麒麟殿……扬雄校书之处也。”至于“曲台殿”实为汉宫内一处殿宇,《汉书·儒林传·孟卿》记有“在曲台校书著记”。可知天禄、麒麟、曲台三阁,既为藏书之处,又是典校之所。

西汉末年王莽篡汉,战乱四起。西汉自惠帝至哀帝十世所藏的图书惨遭浩劫,各个典藏机构遭受了灭顶之灾。班固评之曰:“昔秦焚《诗》《书》以立私议。莽诵《六艺》以文奸言,同归殊途,俱用灭亡。”[15]面对礼崩乐坏、百废待兴的局面,汉光武帝刘秀“采求阙文,补缀漏逸”,对前朝遗留的珍贵典籍进行搜求和寻访。东汉后代帝王如明帝、章帝等承其遗志,多次开展了对图书的搜救采集工作,官府藏书逐渐充盈。面对图籍数量日渐增多,东汉朝廷在恢复原有兰台、石室典藏处所的同时,又增设了东观、辟雍、宣明、鸿都四处典藏机构。兰台居于殿中,石室居于外府。光武帝刘秀沿用其名,于都城洛阳设立兰台、石室为国家档案库,用以收藏整理前朝残存的图籍。一方面东汉统治者不断组织大规模的图籍搜求行动,另一方面如班固、傅毅等博学之士整理编目的新书目录日渐宏富,于是朝廷又兴建了东观藏书处,负责典藏新朝书籍,并设立东汉校书郎,专职掌管书籍、编写史志。东观在存贮前朝图籍的同时,又兼有收藏当朝所编图档目录之用。后人描述东观“孽孽洋洋”“书籍林泉”。除上述典藏机构外,《后汉书·儒林传》中记载“董卓移都之际,吏民扰乱,自辟雍、东观、兰台、石室、宣明、鸿都诸藏典策文章,竞共剖散”,可知辟雍、宣明、鸿都亦为东汉时期皇家典藏机构。“大学在郊,天子曰辟雍”,辟雍是东汉统治机构所设大学的典藏之所,以保管经学及图谶为主。鸿都,据《明会要》记“自古藏书不一所,汉有东观、兰台、鸿都。”可知亦为汉代藏书机构,而对于宣明,除据《三辅黄图》中记乃“汉宫殿名,在未央官东”,其他信息已无从考证。此外,东汉的金匮与西汉不同,已逐渐演变成专藏王氏宗亲档案之处,《后汉书·皇后纪》有“太后崩……葬恭北陵,为策书金匮,藏于世祖庙”。

然而,虽然西汉已有位于殿内的兰台、延阁、广内、天禄阁、麒麟阁、曲台六处,以及外府的石室、金匮、石渠等众多图书典藏机构,但这些机构多由前文提到的太史令、博士等官员兼管:太常主掌宗庙、礼仪;博士主要负责于太学教授经义,机构内部缺乏管理皇廷藏书的专职官员,独立完备的图籍典藏体系也尚未形成。而东汉统治者在增设典藏机构的同时,又为其公家藏书体系配备了专职的图书管理系统。不仅设立了专门的管理人员,如兰台令史、东观校书郎等,还于桓帝延熹二年(159)设立了我国封建社会第一个真正系统的图书典藏管理机构——秘书监。秘书监的建立,改变了以前图籍管理人员的临时性和不确定性,实现管理人员的统一领导、集中调配、专人专管。同时,秘书监的建立使我国典藏事业日趋完善,并为以后各朝代沿用发展,成为我国历时最久、影响最大的公家典籍管理系统。

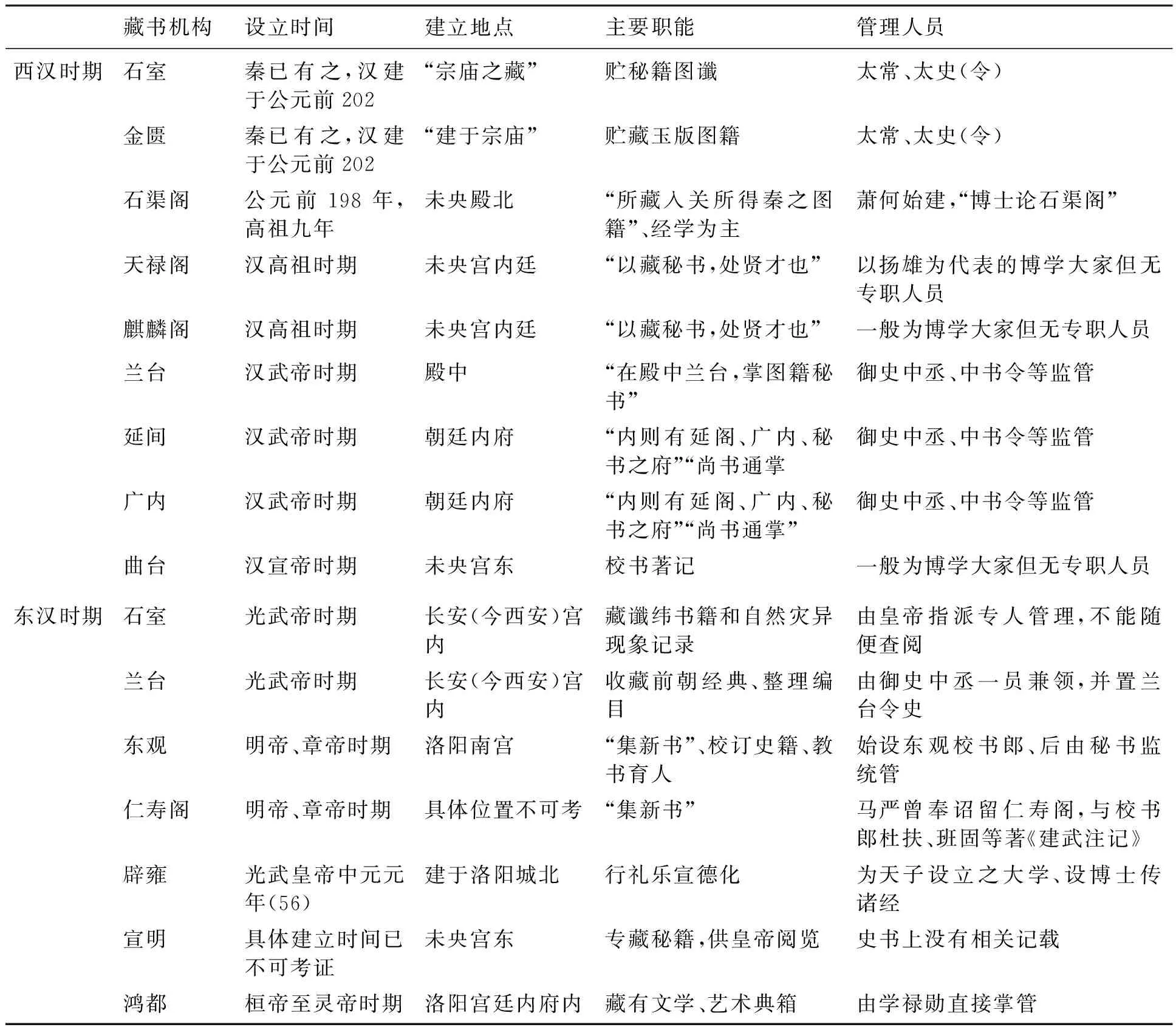

表1 两汉时期官府典藏机构及其职能

四、结语

两汉时期是我国官府图典藏事业的开创和发展时期。两汉时期藏书事业分为三个阶段:朝代初期,主要开展搜集收藏前朝存留经典图籍的工作;朝代中期,朝廷主持对前朝图籍进行整理和校订工作;朝代后期,指派博学大家于藏书库内编修史志。不难看出,搜集工作是中国古代官府典藏事业的起点和基础。官府所藏的图书文籍是朝廷进行封建统治管理的重要参考,朝廷所搜集到的图书文档达到足够的规模,为统治者“以史为鉴”提供依据。另外,典册数量的庞大也促使官府对其进行进一步管理和整编,这也在客观上推进了我国官府图书管理方式和方法的进步。作为官府典籍工作的第一环节,典籍搜集的意义不容忽视。

为满足封建集权统治的需要,汉代统治者不仅多次组织对典册文书的搜集工作,同时也注重对著述文书的整理和汇集,极大地促进了公家藏书机构的建立和完善。两汉时期,朝廷所设各个典藏机构的主要职能有所区别,所藏图书的类型也有所侧重。处于朝代不同发展阶段的帝王对于图书典籍收藏量和类型的要求不同,典藏机构的主要职能和作用也不同,图籍管理工作走向专业化,图书文集与档案文书由统一贮藏呈现出图书和档案分类管理的趋势,各个官府典藏机构的特点逐渐突出。就图书文籍而言,不断发展演变的官府藏书机构,其职能划分更为精细,如自西汉时期便作为皇家典藏机构,负责存贮秘书、“储藏典籍文章”的“兰台”,在东汉时期逐渐成为综合性藏书处所,藏有佛经等各类书籍;而“东观”由一开始“藏书之室”的模糊定位逐渐发展为集收藏、著述、校对等业务为一体的具有学术研究性质的专业典藏机构,综合性公家图书馆的模型初现。

[1] 司马迁.史记[M].北京:中华书局,1982:56.

[2] 朱维铮编,阎若璩撰.尚书古文疏证[M].上海:上海书店出版社,2012:119.

[3] 萧统,李善.昭明文选[M].北京:京华出版社,2000:571.

[4] 班固著,颜师古注.汉书[M].北京:商务印书馆,1955:66.

[5] 曾国藩.曾氏杂抄[M].北京:昆仑出版社,2002:844.

[6] 魏徵,等.隋书[M].北京:中华书局,1985:175.

[7] 李延寿.北史[M].北京:中华书局,1974:2492.

[8] 范晔.后汉书[M].北京:中华书局,1965:2880.

[9] 姚鼐.古文辞类纂[M].北京:西苑出版社,2003:99.

[10] 王焕镳.墨子校释[M].杭州:浙江人民出版社,1984:212.

[11] 班固.汉书[M].郑州:中州古籍出版社,1996:9.

[12] 班固.汉书[M].北京:中华书局,1962:459.

[13] 王充.论衡·书解篇[M].北京:商务印书馆,1934:85.

[14] 胡应麟.少室山房笔丛·经籍会通一[M].上海:上海书店出版社,2001:5.

[15] 黎庶昌.黎氏续古文辞类纂[M].北京:国学整理社,1936:703.

AComparativeStudyoftheCollectionofOfficialBooksandRecordsintheEasternandWesternHanDynasties

WANG Yun-qing, XIANG Yi-hong

(SchoolofHistoryandCulture,ShandongUniversity,Jinan250100,China)

The Eastern and Western Han Dynasties witnessed an important development of the ancient official books and records in China, which was reflected in the collection action, the search scope, the contents and forms of books, etc. After the fall of the previous dynasty, faced with the destruction of rite and music system, the loss of ancient books and records, the lack of laws and regulations, and insufficient reference to administrative and clerical work, the rulers of the Han dynasties attached great importance to the ancient books and records and so launched many large-scaled movements about book collections. During the Eastern and Western Han Dynasties, the number of national book collections reached an unprecedented scale, the ruling class set up a number of collection agencies for books storage and management. By comparing the collection of official documents in the Eastern and Western Han Dynasties, the analysis of its main influential factors can help to clarify the development trend of the official documents in this period, which is also of important referential value for the ancient Chinese library management and the national library research.

Western Han Dynasty; Eastern Han Dynasty; ancient official books and records; collection; library

K270.9

A

1001-0300(2017)05-0045-07

2017-03-21

山东大学考古与历史学“学科高峰计划”研究项目:“中国古代历史人物档案学思想评述及研究”阶段性成果

王云庆,男,山东定陶人,山东大学历史文化学院副教授、硕士生导师,文秘与档案研究所所长,主要从事文化遗产学、图书档案学研究;

向怡泓,女,辽宁大连人,山东大学历史文化学院文秘档案学系硕士研究生,主要从事图书档案学研究。

[责任编辑朱伟东]