“高波|谨献”,一次告别的节点

2017-10-19闻声

闻声

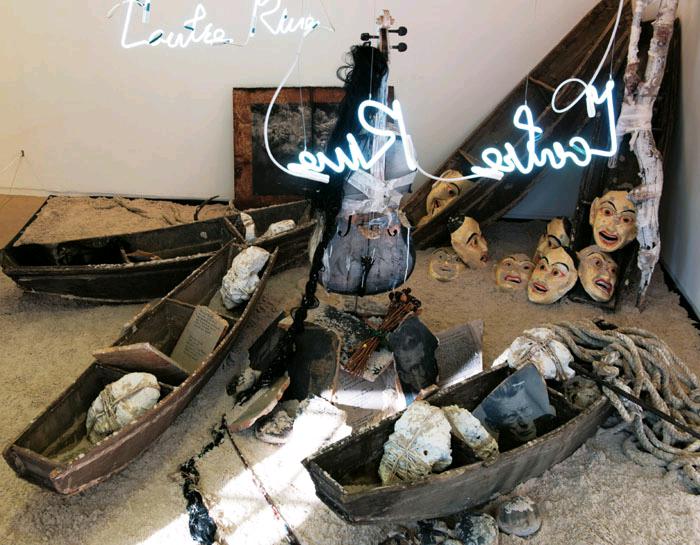

今年2月7日到4月9日,位于法国巴黎的欧洲摄影博物馆展出了中国艺术家高波的作品,展览题为“高波|谨献”。此展览是该馆第一次为中国艺术家举办展览,也是欧洲摄影博物馆历史上首次在户外展出作品。展览共分为四个展区:第一展区“献给蕃巴”展出高波1985~1995十年期间完成的著名西藏系列黑白摄影作品;第二展区“献给逝去的面孔”展出他在2000~2016年间以影像媒介创作的综合材料影像作品及影像装置及现场作品;第三展区“献给我的母亲”展出他2009~2016年间以影像媒介创作的综合材料影像作品、多媒体影像装置作品、有机艺术及戏剧现成品现场作品;第四(户外)展区“献曼达”展出他的综合材料影像作品及博物馆委托创作并永久收藏的霓虹灯装置作品。

整个展览体量非常大,占据了欧洲摄影博物馆80%的展出空间,到场观众达到43000人次,其中个人购票参观观众超过38000人次。威廉姆·克莱因(William K l e i n)、塞巴斯提奥·萨尔加多(S e b a s t i a o Salgado)、贝尔纳·弗孔(Bernard Faucon)、布鲁诺·巴贝(Bruno Barbey)、彼得·林德伯格(Peter Lindbergh)、JR、胡安·冯库贝尔塔(Joan Fontcuberta)、让-皮埃尔·雷诺(Jean-Pierre Raynaud)等众多国际知名摄影家、艺术家、评论家和藏家等都到现场观展。欧洲摄影博物馆馆长让-吕克·蒙特罗索表示,该展览从观展人数、媒体报道、观众反响等诸多方面影响力都是该馆自创建以来居于前五位的展览。

可以说,“高波|谨献”是近年中国艺术家在西方最成功的展览之一,也是高波在2009年后艺术生涯的又一次高峰。不过,高波却将它看作向过去告别的节点。

高波生于1964年,1979年考入四川美术学院附中,1987毕业于中央工艺美术学院(现清华大学美术学院),1990年旅居法国,签约法国VU图片社和VU画廊。30多年来,高波的作品不断游离在摄影、装置以及行为艺术之间。

2009年,受马塞尔·杜尚的理念以及老子的道家思想的影响,高波在近十几年中越发察觉到摄影的局限性,提出了自己的艺术创作新主张“裸思主义”,将其理念贯穿在他的影像及影像装置、综合材料和现场行为的“整体艺术”创作中,并开始对自身作品进行质疑和再创造。他把早前在西藏旅行期间的摄影作品作为素材,用墨和颜料(甚至自己的血液)在素材表面进行二度创作。这些年来,高波对照片的干预越来越“极端”,这更像是一种行为艺术,比如将巨幅摄影作品用黑色覆盖,或烧掉死刑犯的肖像来收集其灰烬。

这一切,在“高波|谨献”展览中得以全面呈现,也让高波自己感到成功地和自己过去的创作做了了结。

从摄影入手,转向“整体艺术”;以摄影师起步,成长为“裸思主義”艺术家,虽然高波在30余年的创作生涯中取得过很多成绩,但他仍处在“寻找自己”的阶段,而且,如他所说,这种寻找可能不会有终点,寻找的结果也是“不确定的”。

那么,我们如何来理解高波?他的艺术创作又经历怎样的变化成为了如今的模样?带着这样的问题,我们采访了高波。

您为什么会选择摄影?

高波:在我读四川美院附中时,整个中国美术界的教学方式和创作方式基本还是从苏联的绘画体系中延续过来的,重复地按照规定的命题、规定的技法训练。我心里觉得特别不痛快,但又必须按照这样的美术体系学习、考大学。后来到了北京,我报考了中央戏剧学院和中央工艺美术学院,都考上了。我先是选择了戏剧学院,觉得戏剧学院要学五年,可以多学一年知识,不过招考我的老师建议我还是去工艺美院。我就跑去工艺美院到学生宿舍敲门,问他们工艺美院如何,结果百分之百的人都说工艺美院好。那个时代在全国来说,工艺美院都是思想比较活跃的高校,接受西方的东西比较多,老师也都是做新艺术的,比如吴冠中、张仃等。所以我就转校了,在戏剧学院我只上了一周。到了工艺美院我学的是平面设计,主要方向是书籍装帧,但很快我就觉得这件事没有必要花那么多时间,它还是满足不了我对艺术的饥渴感。一到假期我就出去,不回家也不留在学校,去远方寻找诗意,借个相机拍照片,觉得以后可以作为绘画的素材。大学时,我走过敖鲁古雅、海拉尔、大兴安岭、甘肃和青海的部分地区,后来去了西藏。

我为什么要先说这些?因为从那时起,我一直处在不确定的状态中。

1985年,我看了一部美国西部电影,就特别喜欢西部牛仔,想在中国找到一个类似于美国西部的地方可以骏马驰骋,觉得西藏这个地方比较接近。那年是我第一次去甘肃和青海的藏区,更多算是探险吧。后来回校得知自己获得了“全国春季彩色摄影大奖赛”一等奖,奖品是一台两万多元的哈苏相机。我还记得评委的留言说我有“艺术的生命力”,看了评语吓我一跳。这些鼓励加上物质刺激,一下让我觉得该认认真真地去从事摄影。于是,我就把自己的目标转向摄影,而之前没有一个明确的目标。

1987年大学毕业,我决定做一个自由的人,选择不工作。经过八年的科班训练,我觉得人生应该换一种生活方式。其实就算到了某个单位,我也不知道哪个地方会是我未来的归宿。而且,当时我卖了哈苏相机,买了两台便宜一些的二手相机,还能剩几千块钱,按照当时平均收入核算,这些钱也够自己生活几年。此后,我走过很多中国的村村寨寨,再次去了西藏,也去了不少边远地方和少数民族地区,就这样云游了三年,开始了摄影之路。 endprint

endprint

后来您去了法国,对中外摄影状态差异有什么感受?

高波:1990年,因为我在第一届法国佩皮尼昂摄影节(Visa pour lImage)得了金眼奖,我去领奖就和VU图片社签约了。那年,我还在德国出了人生中第一本画册,虽然现在看很幼稚,但当时满足了西方人对中国的想象,销量特别好。

到了法国,我才真正地了解摄影不是一个职业,而是一种文化。法国的博物馆对摄影很重视,摄影收藏也很多,而且巴黎每天都有铺天盖地的展览,满足了我对艺术的追求,我可以更多地看展览、看书,结识艺术家,这是最大的差异。

在法国的几年,您的工作和创作状态是怎样的?

高波:签约VU图片社后,他们代理我之前的作品,另外会给我委派工作。1990年代初,摄影作为艺术品的市场还没有真正形成,但那是报道摄影的黄金时代,摄影师不需要去卖作品,给杂志供稿的收入已经非常可观。在法国的几年,突发事件、图片故事,以及商业委托任务我都会拍。刚开始,服务于法国主流媒体、供职于VU这样的顶级图片社,是有新鲜感的,觉得很好,但不久我发现这好像不是我想要的生活和创作方式。

所以,您后来选择了再次去西藏拍摄?

高波:1993年以后我在法国干得还算可以,但不满足,想着要把过去的摄影方式改变一下。此前,我是报道摄影师,一出门都是好几十斤的器材,也不怕累不怕重,觉得这样才是职业摄影师嘛。后来,我逐渐认为好的摄影师应该是隐形人,进入一个环境里面,你看不见他,但他又在,于是我就把以前的器材全都换掉了。

除了报道任务,我也在寻找自己的拍摄项目,总觉得“西藏这个事儿”还没完,所以第三次我有摄影创作冲动时就又返回西藏。当时是冬天去的,我在八角街租了个房子,几个月之后就回法国了。这次拍的照片帮我得到了法国惠普基金会的一个奖项,他们愿意资助我出一本画册、办一个展览,我便用这笔资助在1994年又回到了西藏拍摄。可以说,我一直在跟西藏较劲,总觉得没做好、没做完,但是什么叫做好、什么叫做完我也不知道,只是感觉还不够。

第四次去西藏的时候,我已经开始用4×5画幅的座机拍摄,拍了《藏民群像》《双重性肖像》两组作品。

此后有一段时间您不再拍摄了,这是出于什么样的考虑?在这期间您对艺术有哪些新的思考?

高波:1994年到2000年这六年,应该是我作为传统的摄影家蒸蒸日上的几年,展览很多,摄影作品也开始有稳定的销售。但是在那个时候我又开始觉得在摄影创作上受阻了,我认为当时我已經做得够好了,但开始不明白它有什么意义呢?我指的意义是对我个人的艺术语言和对我自己成长来讲有什么意义。通常,在这种情况下,摄影师已经形成自己的风格了,可以继续沿着已有的模式工作。可我觉得那是一种重复,自己很难接受这种重复,我就一下不知道自己该去做什么。

2000年,我当时有些踌躇满志,觉得在国外这么多年总想回国做一些和摄影有关的事,正好赶上了平遥摄影大展。首届我应该算是个志愿者,第二年组委会和省里的领导任命我为艺术策划委员会副主任,主要负责国内新摄影和国外当代摄影两个部分策划工作。2003年以后,中国的艺术品市场也逐渐开始形成,如果我进入这个市场也是最好的时候。但是,我不太认同这个市场取向,中国当代艺术摄影的审美与我认为的那种美也有一定距离。因此,我面临一个选择,加入进来还是离开?我选择了后者,创办了一家建筑设计公司,淡出了摄影圈和艺术界。

当时,不只中国同行,法国人也觉得很奇怪,为什么我在VU画廊和阿尔勒摄影节的个展都挺好的,却突然消失了。

过了多久,您又重拾艺术创作?再返回艺术领域有什么样的契机吗?

高波:没有契机,我离开的时候就已经定好了返回的时间。其实,我不是真的停止艺术创作和思考。实际上我给自己定了时间表,做五年公司不考虑别的事情,就好好经营公司,为将来创作打下物质基础。大家都知道当艺术家很“烧钱”,没有稳定的收入来源,你的艺术创作总是会“摇摆”的。

这些年下来我自己也意识到,既然那么早就选择追求远方和诗性,那就彻彻底底地让自己的创作独立起来,不受到其他影响。经营公司的几年我脑子还是很勤快的,一直在思考之后的创作方向和摄影的意义。不过,时间与我的设想稍微有点不同,我在2009年开始重拾艺术创作。

2009年您提出“裸思主义”,这是您自己的造词,您为什么会提出这一概念,有什么考虑?

高波: 2009年回到艺术领域后我就彻底清净了,开始大量阅读、思考,想在摄影行业做这么多年,最终能做什么?之前对摄影的若即若离和不舒服感,到底是哪里出了问题?

裸思音译自英文“迷失&失败者(lost&loser)”和“老子(Laotse)”,是一个混合再生的自造词。我觉得在思考艺术问题的时候需要有更高的智慧,很多问题按照成功学的思路解决就是失败的,最后的结果就是找不到自己。我提出“裸思主义”(laostism)算是个严肃的玩笑,我觉得艺术创作不仅要考虑手段、手法和媒介,这些都是辅助的材料。最终每个艺术家都要解决认识的问题。这也是为什么我开始改变的原因。

后来,您重构了在西藏拍摄的照片,进行二次创作,这出于什么样的考虑?

高波:从2000年,我就已经开始尝试其他媒介的创作,只是2000年以后我就停下来了,不少作品没有完成,只是个想法。endprint

我通过“否定的方式”从事摄影时,我的画廊、收藏家,还有身边的朋友都是不看好的,甚至还有一些惋惜,他们觉得如果我按照以往的方式继续前行会在行业里面得到更多认可。但我自己的看法是相反的。

今年,我在欧洲摄影博物馆的展览,不仅有对西藏照片的重构,还有不少装置作品和行为艺术,这对我来讲是对过去的了结,并不是说我在探索新的摄影语言。我觉得,单从技术上改变不如改变头脑,改变人的认识。几十年中,我留下了很多作品,有的做了一半,有的只是一个想法,有的做完了但是不满意,当然还有更奇怪的作品,就把它扔掉。可是,我觉得扔掉不一定是了结,只能算作搁置。所以,我把这次展览作为节点,这些作品仅仅代表高波的早期风格。

您在欧洲摄影博物馆的展览准备了多长时间?为什么法国方面会找您做这个展览?

高波:展览准备了两年。我和欧洲摄影博物馆的缘分其实挺深的,1996年2月20日它开业的那天我就在,当时看见场馆就想如果能够在这里做一个展览多好,但在当时纯属白日梦。

2003年我在VU画廊做个展,欧洲摄影博物馆馆长让-吕克·蒙特罗索先生的秘书和我联系,说他们想要收藏我的作品,我那个时候也可能是在国外呆的时间久了,脑子比较僵化,我就让他们找我的画廊谈。这个事情到底谈没谈,结果是什么样也就不知道了。再后来,我在韩国大邱摄影双年展做展览,欧洲摄影博物馆有人参加,又注意到我,后来有一天馆长和我联系,准备为我做一个展览。开始,博物馆想做的还是以摄影为主的展览,综合材料的作品只是点缀。但馆长和执行策展人来工作室选作品时决定之前的计划作废,就做成了现在的样子。

您最近曾提到,艺术创作是要表现不可知之事物。这如何理解?

高波:我觉得艺术创作就是“无中生有”,艺术家是在不断向前探索、向未知探索的。这次欧洲摄影博物馆的展览,我觉得自己对过往的了结还是很彻底的,基本上干干净净地对过去做了梳理,而且我不是特别有兴趣做巡回展,我更希望赶紧投入我期待已久的新创作。不过,新的创作是未知的,只是一定与之前的不一样。

关于新的创作,您有什么方向吗?

高波:在潜意识里是有的,比如说要继续追问摄影的目的是什么?它的可能性还有多少?另一个方向是,我要思考自己为什么还可以作为艺术家或者作者?我被允许作为艺术家的价值是什么?

您以后还会做综合材料作品吗?

高波:不好说,因为作品是自然生成的,我没有办法预设,你的作品会告诉你该怎么做,而不是你在指挥作品。很多人都以为是作者在控制作品,其实不是的,很快你就会沦为作品的“奴隶”,它在指使你该怎么做。

您现在对自己的定位还是不是摄影家?

高波:1980年代,我开始目标是想当一个摄影家,但说实话,当我设立目标的时候自己也不太清楚摄影到底是什么。

我从事摄影是机缘巧合,后来去了国外,等我慢慢地接触摄影多了,我就发现这种语言对我的创作有局限,有很多时候都在限制着我表达的自由度。

为什么这么说?

高波:因为摄影师需要有客观对象。我到巴黎后认识了很多摄影大家,发现大家也在谈论同样的问题——摄影的局限性。后来随着见识的增多,我发现我跟摄影的关系实际上一直都是若即若离,从来没有百分之百地进去,也从来没有完全离开。所以你问我是不是完全的摄影家?现在我很难回答我是什么,包括这次在法国做展览,很多媒体也都在说同样的问题。如今在国外,大家开始把一类摄影家当作艺术家。比如说辛迪·雪曼和托马斯·鲁夫,通常人们叫他艺术家的多,但是他用摄影方式创作。在当下的中文语境中,如何定义摄影家也是一个很有趣的事情,过去说谁是摄影家,大家就会猜他是拍人像,还是拍风光,还是拍报道?但现在和以后,摄影家这个词会越来越尴尬,尤其今天拿着手机,人人都可以成为而且已经是摄影家。

还有一个词叫“观念摄影家”,您觉得这个称谓符合您的创作状态吗?

高波:我觉得任何的艺术都是观念艺术,甚至装饰艺术都是观念艺术。任何事物背后都有一个思想,它不是一个自动的东西,不是通过一个程序就完成了。我们可以把观念叫作想法或者点子,他们几乎没有界限,但是在艺术创作中又有极其明显的界限。如果观念艺术家是一个身份的话,我觉得我不是,因为我比较排斥对身份的定义,有了身份就代表已经塑性了,我更希望保留更多的可能性;如果把观念作为艺术创作里面的思考,那我一定是观念艺术家,不管借助文学还是哲学,观念在我的创作里面是至关重要的东西,它是作品的支撑,没有观念,作品就要塌了。

您曾经说“迷失就是方向”,这怎么理解?

高波:在美学里,这就是所谓的“模糊性”,我的创作非常依赖“模糊性”。每个人都特别相信确定性,害怕不确定性,但是在艺术创作中,尤其是对在世艺术家而言,“确定性”是致命的东西。我觉得确定的东西过于消极了,积极的态度是预留更多的可能性。对我来讲艺术的成果是致命的,一旦你要去抓住那个成果,基本上就“死掉”了。

我特别相信博尔赫斯曾说过的一句話。有一天,一个年轻人在大街上认出他,找他签名,但博尔赫斯拒绝了。为什么拒绝呢?博尔赫斯说:“我没有那么悲观,等我写出好的作品再给你签。”他觉得给人签名还需要时间。

我之所以说迷失就是我的方向,是因为一个艺术家最重要的就是发现和创造的能力,永远处于“无中生有”的状态。endprint