弹性通信网络体系架构研究

2017-10-16郭建立王俊芳杨国瑞范淑艳

郭建立,王俊芳,杨国瑞,范淑艳

(1.通信网信息传输与分发技术重点实验室,河北 石家庄 050081; 2.中国电子科技集团公司第五十四研究所,河北 石家庄 050081)

弹性通信网络体系架构研究

郭建立1,2,王俊芳2,杨国瑞2,范淑艳1,2

(1.通信网信息传输与分发技术重点实验室,河北 石家庄 050081; 2.中国电子科技集团公司第五十四研究所,河北 石家庄 050081)

针对现有网络中存在的灵活性、抗毁性、移动性和安全性等问题,提出了面向人机物互联的弹性通信网络体系架构,借助环境感知、自主决策和网络重构等手段提升网络自身的适变能力,使网络能够自主发现运行过程中潜在的故障,并能够通过自身的调整从故障中恢复,以及对自身性能进行优化。详细介绍了弹性通信网络体系架构,重点阐述了弹性通信网络的概念与特征、运行机理、参考模型和功能组成等内容。结合弹性通信网络的关键技术及其初步解决思路,对弹性通信网络今后的研究和发展进行了展望。

弹性通信网络;人机物互联;网络重构;自主

AbstractIn view of the issues on flexibility,survivability,mobility and security in the existing networks,a resilient communication network architecture oriented to man-machine interconnection is proposed.The means such as environmental sensing,decision-making,network reconstruction,etc.are used to enhance the network’s adaptability,and the network can autonomously find faults in the operation process,and be able to recover from failures by self-adjustment,and optimize the performance by itself.This paper introduces in detail the architecture of resilient communication network,focusing on the concept and characteristics,the operation mechanism,the reference model and the functional composition.Finally,combining with the key technologies of the resilient communication network and its preliminary solutions,the future research and development of the resilient communication network are prospected.

Keywordsresilient communication network;man-machine interconnection;network reconstruction;autonomy

0 引言

针对现有网络中存在的灵活性、移动性、时效性和安全性等问题,学术界和企业界在网络架构和网络技术等方面开展了大量的研究,包括未来网络、认知网络、5G、自主计算、SDN与NFV等。

美国国家科学基金会启动支持了NDN[1]、MobilityFirst[2]、Nebula[3]和XIA[4]等4个未来网络研究项目,分别从内容中心网络架构、全移动网络架构、云网络架构和内在安全网络架构等方面对未来网络进行研究[5-7]。欧盟开展了FIRE[8]和4WARD[9]等未来网络研究项目。此外,内容中心网络[10-11]也受到普遍关注,并在体系架构、路由、缓存和安全等方面开展了大量研究工作。

由IBM公司发起的自主计算技术[12-13],旨在参照自主神经系统的自我调节机制,实现计算机系统的自配置、自优化、自修复和自保护。在此基础上,进一步开展了认知网络技术研究[14-15],其核心思想是观察、感知和学习网络环境状态,智能决策并自适应调整节点和网络的配置与行为,进而达到对网络性能的智能优化。

以SDN[16-18]、NFV[19-20]和云计算[21-22]为代表的新兴网络和信息技术为网络架构创新提供了技术基础,其倡导的控制与转发分离、资源虚拟化等思想,为突破现有网络的困境带来了希望。在欧盟公布的5G愿景中,明确提出将利用SDN/NFV/云计算作为基础技术支撑未来5G网络的发展[23-24]。

在即将到来的万物互联时代[25],将呈现人机物三元融合的发展趋势,网络规模成指数增长,用户需求千差万别,网络状态动态变化,多变性和不确定性成为通信网络所面临的最大挑战。弹性通信网络突破了传统的网络体系架构,提升自身的适变能力以应对这种多变性和不确定性,让网络更具有弹性。弹性通信网络增强了对网络环境和用户环境的感知,并在感知的基础上以一定的策略准则进行自主决策控制,借助重构手段动态改变其自身行为,使网络从静态工作模式发展到动态自适应工作模式,以应对人机物三元融合场景下更加复杂多变的差异化应用需求。

1 弹性通信网络概念与特征

弹性通信网络借助环境感知、自主决策和网络重构等手段提升自身的适变能力,使网络从静态工作模式发展到动态自适应工作模式。

弹性通信网定义:弹性通信网络具备自配置、自恢复、自优化和自保护等能力,即具备根据外界环境的刺激自动设定和重新调整系统参数并进行自主资源配置,能够自主发现运行过程中潜在的故障,并能够通过自身的调整从故障中恢复,能够在过往运行经验的基础上,对当前或之后所执行任务的性能进行优化,以及确保整体的安全性和完整性。

弹性通信网络具备更灵活和更容易扩展等特点,并向智能化、规模定制方向演进,“环境可感知、容量可伸缩、属性可变化、能力可调整、万物可互联”是其基本特征,如图1所示。

图1 弹性通信网络基本特征

环境可感知:能够建立以用户环境和网络环境等构成的、统一的网络多域认知模型,实现多域认知信息的海量摄入、传递融合以及挖掘利用,有效反映网络所存在的内外部客观环境及其动态变化。

容量可伸缩:可根据用户业务需要,快速、动态地增减网络规模和传输能力,按需提供信息传输服务;以及在网络大规模故障情况下,动态重构网络,降低网络容量,最低限度保障网络的持续运行。

属性可变化:可根据网络环境和用户环境的变化情况,自动设定和重新调整网络属性参数,具备网络拓扑即时变更、业务传输过程中传输路径随机跳变等能力。

能力可调整:可根据外部环境变化或网络管理的需要,以人工或自动方式重新配置网络节点,实现网络功能的动态重组、网络服务的按需配置、以及网络部署方式的动态调整等。

万物可互联:可实现人机物各类端节点随遇接入网络,支持“人到人”、“人到物”和“物到物”等类型的信息交互方式。

2 弹性通信网络运行机理

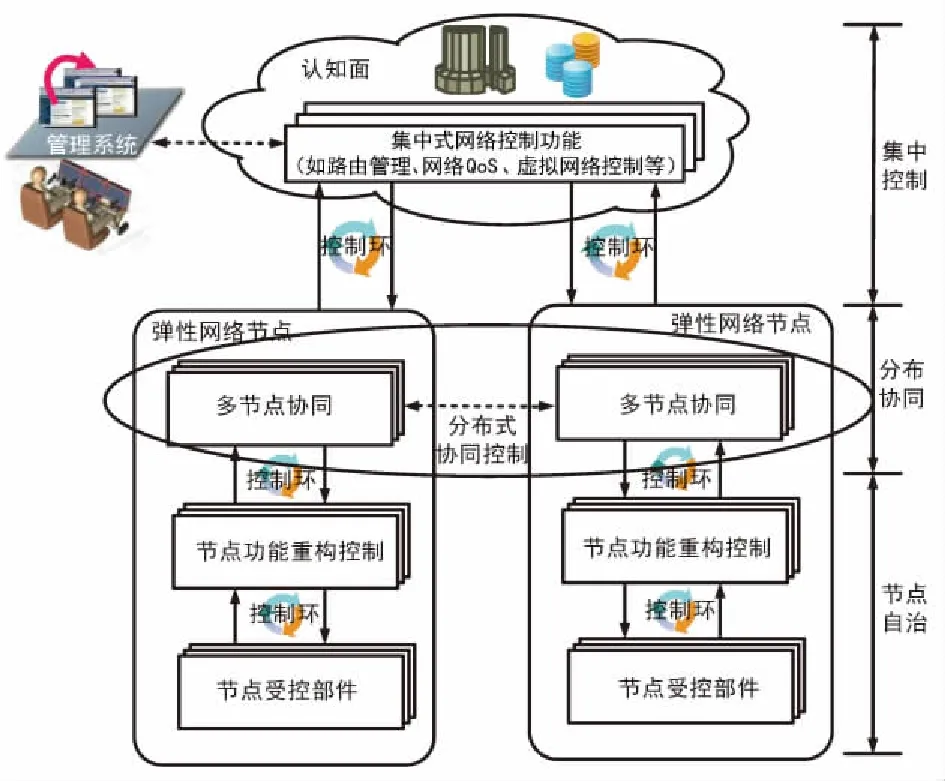

弹性通信网络运行机理如图2所示,由3个层面的控制环协同完成。每个控制环都是一个完整的“感知—决策—执行”过程。

图2 弹性通信网络运行原理

首先,弹性通信网络的节点集交换、计算和存储功能于一体,可运行简单的智能算法,并具备属性和功能重构能力,以及网络状态感知能力。网络节点依据节点本地的态势信息,基于本地简单的智能算法,触发节点的属性和功能重构(包括协议栈和路由转发表等),完成弹性通信网络最低层的重构控制过程。

其次,中间控制环完成弹性网络节点间的分布式自主协同过程。弹性网络节点以分布式方式交互网络状态信息,运行分布式自主协同算法,实现多个节点间的协同组网控制。该控制环在上层集中控制节点失效时,使网络回退到传统分布式控制模式,提升网络的可用性和抗毁性。

最后,最上层的控制环实现网络的集中控制过程。认知面基于全网虚拟化资源池和态势信息,运行复杂的智能控制算法,输出全局最优的控制策略(包括路由策略、QoS策略和虚拟网策略等)。

认知面主要完成网络层面的宏观决策过程,需要涉及全局网络态势信息,运行高复杂度的决策算法,决策时延较长;相反,弹性网络节点完成本地决策过程,决策算法简单,且不依赖全局网络态势信息,决策时延较短,通常是秒级或毫秒级。

3 弹性通信网络体系结构

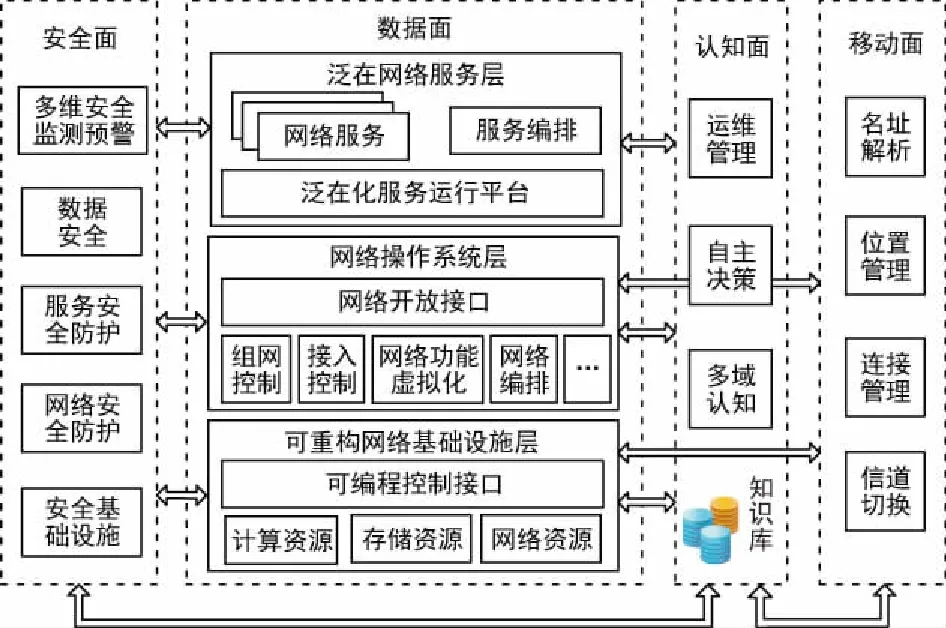

参考军用通信网络和民用通信网络体系结构近些年的研究成果,以及结合通信网络和信息技术的发展趋势,提出了弹性通信网络体系架构参考模型,如图3所示。

图3 弹性通信网络体系结构参考模型

弹性通信网络体系架构参考模型采用“三层四面”结构,四面分别是数据面、认知面、移动面和安全面。其中,数据面又分为三层,从下到上依次为可重构网络基础设施层、网络操作系统层和泛在网络服务层,每层分别完成不同的网络功能,底层为上层提供网络服务。

弹性通信网络功能组成如图4所示。其中,可重构网络基础设施层提供各类物理和虚拟化资源,包含计算、存储和网络等,具备可编程控制和重构能力,是弹性通信网络的基础。物理资源借助虚拟化技术被转换成虚拟资源,形成虚拟资源池,供弹性通信网络按需分配与聚合。

网络操作系统层主要包括组网控制、接入控制、网络功能虚拟化、网络编排、路由协议和拓扑管理等功能模块,可实现网络的抽象与虚拟化,起到屏蔽底层网络基础设施的作用,并向服务层开放网络编程接口,提供网络编程能力。

图4 弹性通信网络功能组成

泛在网络服务层为各类应用信息系统提供支撑保障的分布式网络服务平台,按需向用户提供具备网络感知、实时分发和分布式协作等特点的信息服务,以及数据分发、服务编排与协作等功能。在泛在网络服务层,打破了传统的服务集中处理方式,信息服务分散于网络中,以分布式协作方式对外提供。

认知面实现网络智能化控制和网络管理功能的融合,包含运维管理、多域认知和自主决策等功能模块,基于“多域感知—自主决策—重构控制”认知环,实现弹性通信网络无配置、零规划开通运行,支持网络运行监视、网络事件处置、网络资源调度和网络功能配置等操作的自动化。

移动面由名址解析、位置管理、连接管理和信道切换等功能模块组成,主要针对高动态、长距离和全移动的组网需求,从链路、网络和应用等多维度综合提供面向人机物各类用户节点的高速移动解决方案。

4 弹性通信网络关键技术

4.1 软件定义的数据传输与转发技术

基于软件定义网络的思想,实现光传输网、承载网和天基信息网等多层面资源的融合与协同调配,实现立体化网络对任务的按需保障。目前,软件定义网络和软件定义光网络技术发展迅速,天基信息网络传输特性更为复杂,存在分组交换、子带交换和波束交换等多种交换方式,对其实现SDN化是天基信息网未来研究的重点。

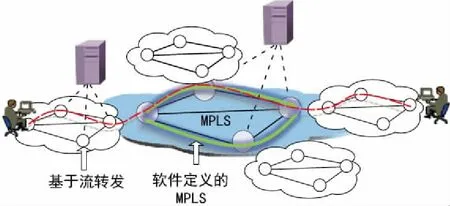

在数据转发方面,可采用软件定义的数据转发机制实现对业务流的细粒度灵活控制。为避免Openflow技术应用在核心网导致的转发表膨胀问题,可采用Openflow和MPLS相结合的方式,在网络边缘采用Openflow技术,对业务流进行细粒度控制,在核心网采用软件定义的MPLS技术,采用SDN方式集中计算MPLS路径并下发,在核心网边缘处把Openflow流映射到MPLS管道中,如图5所示。

图5 软件定义的数据转发机制

4.2 网络操作系统技术

基于SDN和NFV等技术,通过统一的控制层实现对业务流的细粒度灵活控制,并通过天空地多域网络资源的抽象和虚拟化,实现网络资源的模块化按需编配使用。天、空、地网络实现控制与转发分离后,统一的控制器集群不仅能够按需灵活调整各层网内路由,而且能够按需灵活调整层间路由,实现对立体网络的全局优化组网配置和弹性组网。

网络操作系统的一个关键技术是网络编排,其在网络资源虚拟化和网络功能虚拟化基础上,实现对抽象网络对象的自主化分配、组织和调度。网络编排基于认知面的决策结果,使用网络抽象语言定义一个从任务(业务)到网络资源的重组过程,生成满足任务(业务)需求的网络切片,具备快速部署、动态调整和重复使用等特点,如图6所示。

图6 网络编排示意

4.3 新型移动性管理技术

弹性通信网络中人机物泛在互联的需求对移动性提出更高的要求,其中无人平台高速移动、持续连接保持、低时延和抗干扰传输等特点,以及传感器网络中超大规模节点编址问题等,均导致现有通信网络中的移动性技术难以满足新需求。因此,在弹性通信网络体系架构中,专门增加移动面用于支持人机物的泛在移动性。

弹性通信网络需要研究新型移动性管理技术,通过借鉴现有通信网络中的移动性解决方案,以用户移动、网络移动和服务移动目标,采用综合移动控制方式,从多层面联合使用多种技术综合解决网络中的移动性问题,包括链路层移动、网络层移动、传输层移动和应用层移动等。

此外,在编址方面,弹性通信网络不但需要对传统的用户终端、网络设备和服务设备进行编址,还需要对物联网中的各个传感器节点进行编址,甚至对网络中的内容进行编址。

4.4 泛在化网络服务技术

在弹性通信网络中,随着网络节点计算能力的提升,以及雾计算节点的广泛部署,可将服务放置在网络节点或雾节点中,服务将随着网络节点和雾节点遍布整个网络,从而体现弹性通信网络服务的泛在性。同时结合现有云计算机制,把固定云中的数据推送到网络边缘,在网络边缘向用户提供服务,形成“固定云-雾计算”层次化服务协作体系。

弹性通信网络中的服务可有2种实现方式:一种是针对体积小的微服务,内嵌在各网络节点或雾节点中,以分布式协作方式提供服务;另一种是对计算能力要求高的信息处理服务,可运行在高性能的固定云上。

此外,弹性通信网络还需要支持服务的透明访问,即用户不需要关注服务的具体位置,由网络自动为用户选择最优服务。

4.5 动态网络安全防护技术

全新的、革命性的弹性通信网络架构为网络安全防护技术提出了新的挑战。

一方面,弹性通信网络的动态特点有利于增强网络的自身安全。弹性通信网络具备网络协议、算法、拓扑和服务等动态变化能力,支持随机变化,可减少系统被探测的概率;在网络受到攻击时,能够实现被攻击网络的快速隔离,并进行网络资源的自主响应与调整,保障核心网络业务的连续性。在研究弹性通信网络安全防护技术时,要充分利用弹性通信网络的动态特点,提高网络容忍、躲避攻击的能力。

另一方面,网络的开放性和可编程性也为弹性通信网络带来更多的安全威胁。网络的开放接口使得网络自身的安全漏洞、策略的不完备性等缺陷充分地暴露在攻击者面前,给予攻击者足够的信息和空间制定和实施其攻击策略;网络操作系统集中式管控带来的单点故障问题,使其更易成为攻击对象。

5 结束语

通信网络正在从固定的网络走向移动的网络,从地面、地表、空间分割的网络走向天空地一体化的网络,从面向“人”的网络走向“人机物”互联的网络,从静态僵硬的网络走向动态可重构网络。在这样的背景下,创新型的弹性通信网络及关键技术研究成为当前业界关注的热点领域。本文详细介绍了弹性通信网络体系结构方面的主要研究成果,期望通过分析弹性通信网络的概念内涵、工作机理、参考模型和功能组成等,总结关键技术及其解决思路,从而为国内外相关领域的研究人员提供参考和帮助。

[1] ZHANG L,AFANASYEV A,BURKE J,et al.Named Data Networking[J].ACM SIGCOMM Computer Communication Review,2014,44(30):66-73.

[2] RAYCHAUDHURID,NAGARAJA K,VENKATARAMANI A.MobilityFirst:a Robust and Trustworthy Mobility-Centric Architecture for the Future Internet[J].ACM SIGMOBILE Mobile Computing and Communications Review,2012,16(3):2-13.

[3] MATHEWR,KWANGSUNG O,ABHISHEK C,et al.Nebula:Distributed Edge Cloud for Data Intensive Computing[C]∥IEEE International Conference on Cloud Engineering,2014:57-66.

[4] ANAND A,DOGAR F.XIA:an Architecture for An Evolvable and Trustworthy Internet[R].Techiical Report CMU-CS-11-100,Carnegie Mellon University,2011.

[5] 黄韬,刘江,霍如.未来网络体系架构研究综述[J].通信学报,2014,35(8):184-197.

[6] PAN Jianli,PAUL Subharthi.A Survey of the Research on Future Internet Architectures[C]∥IEEE Communications Magazine,2011:27-36.

[7] 林闯,贾子骁,孟坤.自适应的未来网络体系架构[J].计算机学报,2012,35(6):1077-1092.

[8] GAVRAS A,KARILA A,FDIDA S,et al.Future Internet Research and Experimentation:the Fire Initiative[J].ACM SIGCOMM Computer Communication Review,2007,37(3):89-92.

[9] AHLGREN B,D’AMBROSIO M,DANNEWITZ C,et al.Second Netinf Architecture Description[R].FP7-ICT-2007-216041/D-6.2,4WARD Project,2010.

[10] 孙阎斌,张宇,张宏莉.信息中心网络体系架构研究综述[J].电子学报,2016,44(8):2009-2017.

[11] BEBENA,BATALLA J M,FLOREZ D,et al.The Content Mediator Architecture for Content-Aware Networks[J].Specaal Issue of Journal Telecommunication Review and Telecommunication News.2012,8(9):1192-1203.

[12] 廖备水,李石坚,姚远,等.自主计算概念模型与实现方法[J].软件学报,2008,19(4):779-802.

[13] AnArchitectural Blueprint for Autonomic Computing,2005.http:∥www-03.ibm.com/autonomic/pdfs/AC_Blueprint_White_Paper_4th.pdf.

[14] 魏急波,王杉,赵海涛.认知无线网络:关键技术与研究现状[J].通信学报,2011,32(11):147-158.

[15] THOMAS R W.Cognitive Networks[D].Virginia Polytechnic Institute and State University,2007.

[16] JARSCHEL M,ZINNER T,HOSSFELD T,et al.Intefaces,Attributes,and Use Cases:A Compass for SDN[J].IEEE Communincations Magazine,2014,52(6):210-217.

[17] 毛明,陈庶樵,刘大虎.软件定义网络分布式控制平面部署问题研究综述[J].信息工程大学学报,2017,18(2):212-222.

[18] XIA W F,WEN Y G,FOH C H,et al.A Survey on Software-Defined Networking[J].IEEE Communication Survey & Tutorials,2015,17(1):27-51.

[19] MATIAS J,GARAY J,TOLEDO N,et al.Toward an SDN Enabled NFV Architecture[J].IEEE Communications Magazine,IEEE Communications Society,2015,53(4):187-193.

[20] MIJUMBI R,SERRAT J G,BOUTEN N,et al.Network Function Virtualization:State-of-the-Art and Research Challenges[J].IEEE Communication Survey & Tutorials,2016,18(1):236-262.

[21] ERL Thomas,MAHMOOD Zaigham,PUTTINI Ricardo.Cloud Computing:Concepts,Technology & Architecture[M].England:Pearson Education,2013.

[22] CHEN Y,CHEN Y,CAO Q,et al.PacketCloud:A Cloudlet-Based Open Platform for In-Network Services[J].IEEE Transactions on Parallel and Distributed System,2016,27(4),1146-1159.

[23] 赵国锋,陈婧,韩远兵,等.5G移动通信网络关键技术综述[J].重庆邮电大学学报,2015,27(4):441-452.

[24] 罗振东,杜滢,魏克军,等.5G全球最新发展态势及标准化进展[D].北京:中国信通院,2016:1-68.

[25] MAIER M,CHOWDHURY M,RIMAL B P,et al.The Tactile Internet:Vision,Recent Progress,and Open Challenges[C]∥IEEE Communications Magazine,2016:138-145.

ResearchonArchitectureofResilientCommunicationNetwork

GUO Jian-li1,2,WANG Jun-fang2,YANG Guo-rui2,FAN Shu-yan1,2

(1.ScienceandTechnologyonInformationTransmissionandDisseminationinCommunicationNetworksLaboratory,ShijiazhuangHebei050081,China; 2.The54thResearchInstituteofCETC,ShijiazhuangHebei050081,China)

TN393

A

1003-3106(2017)11-0001-05

郭建立男,(1980—),博士,高级工程师。主要研究方向:通信网络总体、云计算和战术服务等。

2017-07-10

河北省科技计划基金资助项目(17210704D)。

10.3969/j.issn.1003-3106.2017.11.01

郭建立,王俊芳,杨国瑞,等.弹性通信网络体系架构研究[J].无线电工程,2017,47(11):1-5,11.[GUO Jianli,WANG Junfang,YANG Guorui,et al.Research on Architecture of Resilient Communication Network[J].Radio Engineering,2017,47(11):1-5,11.]

王俊芳男,(1963—),博士,研究员。主要研究方向:通信网络总体和路由交换等。