十字蓮花:唐元景教藝術中的佛教因素

2017-10-15姚崇新

姚崇新

引 言

世界宗教異彩紛呈,但無論是偶像崇拜型宗教還是非偶像崇拜型宗教,均存在宗教藝術,因爲藝術是宗教最重要的宣傳媒介之一,宗教圖像藝術對視覺造成的衝擊有時遠遠超過語言佈道的作用〔1〕最典型的例子莫過於唐代著名畫家吴道子所畫的《地獄變相圖》。據畫史記載,吴道子善畫佛畫,畫跡遍及唐代兩京寺院,曾在長安景雲寺畫《地獄變相圖》,《唐朝名畫録》的作者朱景玄曾聽景雲寺老僧傳云:“吴生畫此寺地獄變相時,京都屠沽漁罟之輩見之而懼罪改業者往往有之,率皆修善。”(朱景玄著,温肇桐校注《唐朝名畫録》“吴道玄”條,成都:四川美術出版社,1985年,4頁)圖像藝術對視覺造成的衝擊於此可見一斑,是故西方學者有“一圖勝千言”(A picture isworth a thousand words)的説法。。衆所周知,基督教起源於亞洲,但其最成功的傳播區域卻在歐洲,並創造了輝煌的歐洲基督教文明,其中原因耐人尋味。雖然基督教在歐洲的成功傳播是由多重因素促成的,但可以肯定,多重因素中應包括基督教藝術與希臘羅馬的古典藝術有機融合這一環節。這一融合奠定了歐洲基督教藝術的基礎,從而解決了基督教在歐洲的藝術表現形式問題,爲基督教在歐洲的傳播掃清了“宗教藝術表現”方面的障礙,因而歐洲的基督教藝術一直是西方藝術史研究的主要内容。相形之下,東方特别是遠東地區的中國的基督教藝術研究卻顯得異常薄弱〔2〕除敦煌藏經洞所出景教幡畫和高昌景教寺院遺址出土的景教殘壁畫很早就引起學界關注外,學界對中國基督教藝術進行探討則是近二十年的事,參看范樸《中國基督教藝術的生存現狀與發展條件》,《金陵神學志》1997年第3期,43—47頁;何琦《中國基督教藝術本色化的四個歷史時期》,《金陵神學志》2001年第1期,55—61頁;姜伯勤《敦煌莫高窟北區新發現中的景教藝術》,《藝術史研究》第6輯,廣州:中山大學出版社,2004年,337—352頁;顧衛民《基督宗教藝術在華發展史》,上海書店出版社,2005年;同氏《中國基督宗教藝術的歷史》,《世界宗教研究》2008年第1期,88—98頁;韓勇《基督教藝術中國化的形式語言分析》,中央美術學院碩士學位論文,2008年;賈君卿《作爲文化符號的“十字架”及其入華之始的特徵探析》,上海師範大學碩士學位論文,2010年;肯·帕里(KenPa r r y)撰,李靜蓉譯《刺桐基督教石刻圖像研究》,《海交史研究》2010年第2期,113—125頁;彭金章《敦煌新近發現的景教遺物——兼述藏經洞所出景教文獻與畫幡》,《敦煌研究》2013年第3期,51—58頁;李靜蓉《“刺桐十字架”初探》,《閩臺文化交流》總第18期,2009年,106—111頁;同氏《元代泉州基督教天使 雕飾的多元文化選擇》,《泉州師範學院學報》2011年第5期,26—30頁;同氏《元代泉州基督教石刻圖像研究》,福建師範大學博士論文,2013年;同氏《元代泉州基督教喪葬藝術的多元融合——從概念契合到圖像創新》,《福建師範大學學報》2013年第1期,112—117頁;馬玲玲《蓮花上的十字——中國元代景教碑刻圖像研究》,蘇州大學碩士學位論文,2014年等。近年來,隨著洛陽景教經幢的發現,已有學者圍繞該經幢的圖像進行討論:葛承雍《景教天使與佛教飛天比較辨識研究》,《世界宗教研究》2014年第4期,1—7頁;殷小平、張展《洛陽景教經幢圖像再考察》,《暨南史學》第12輯,2016年,1—25頁。上述研究成果有的也不乏整體關注,其中,《基督宗教藝術在華發展史》是第一部研究中國基督教藝術史的專著,但總體上看,目前中國基督教藝術史的研究尚處於起步階段。從研究的時間空間觀察,蒙元時期的泉州基督教藝術無疑是研究的重點,但相關研究普遍存在的問題是對蒙元景教藝術與唐代景教藝術之間的關聯重視不夠,使有些問題並没有得到很好的解決。。究其原因,固然與資料欠豐富有關,更重要的是,大部分研究東方基督教史的學者没有充分意識到東方基督教藝術對於書寫東方基督教傳播史的意義。基督教藝術在歐洲取得成功的經驗告訴我們,要想取得成功,基督教藝術必須與傳播區域的本土藝術適度融合,即必須走本土化的道路——西方基督教藝術就是被西方文化本土化了的基督教藝術,是西方藝術家用本土藝術成功表現基督教信仰、基督教主題的藝術。這一邏輯同樣適用於基督教藝術在中國推介的歷史境遇,從基督教藝術在中國的實踐來看,儘管教會内部各派别之間在本土化問題上態度或有分歧,但毋庸置疑,基督教藝術在中國的本土化仍然代表了歷史的主流趨勢,這似乎是不以個人意志爲轉移的。自景教入華始,基督教藝術開始在中國出現,其後儘管經歷了不同的教會與教派,基督教藝術一直與基督教在華的傳播相隨相伴,直至今日。梳理唐代有限的景教藝術遺存不難發現,其受佛教藝術的影響非常明顯,而且,受唐代佛教藝術影響而形成的景教藝術的新範式間接被蒙元景教所繼承。本文擬從基督教藝術本土化的視角切入,對我國唐元景教藝術中的佛教因素進行初步梳理,以期更加準確地把握中國早期基督教藝術的某些特性。〔1〕

一、以石刻材料爲中心的考察

綜合西方學術界對亞洲早期基督教史研究的新認識〔1〕,我們可以把“景教”重新定義爲“來源於波斯、有濃厚涅斯托利派色彩的基督教”,本文的“景教”的内涵即採用這一定義,特此説明。縱觀景教在華的傳播史,大體可分爲三個階段:自唐貞觀九年(635)至唐武宗會昌滅佛可視爲第一階段〔1〕如所周知,唐貞觀九年是文獻碑銘記載的景教入華傳播之始。但有學者認爲,以宗教傳播的内在邏輯論,在典籍正式記載之前的一段時期内,景教應該已在中國傳播,因此不應以貞觀九年作爲景教入華的最初時限,唐代之前波斯或中亞的基督教徒大有可能已移民華夏;有學者甚至推測,唐太宗於635年對景教徒的特殊恩典,説明他在此前可能已與景教徒有所交往,甚或召見過他們(參看佐伯好郎《唐宋時代の支那基督教史》(《支那基督教の研究》第一卷),京都:名著普及會,1979年,149—150頁;方豪《中西交通史》上册,長沙:岳麓書社,1987年,418頁;同氏《中國天主教史人物傳》上册,北京:中華書局,1988年,5—6頁;林梅村《中國基督教史的黎明時代》,作者《西域文明》,北京:東方出版社,1995年,448—461頁;布林努瓦(Lucette Boulnois)著,耿昇譯《絲綢之路》,濟南:山東畫報出版社,2001年,179頁;張緒山《景教東漸及傳入的希臘—拜占庭文化》,《世界歷史》2005年第6期,78頁;林悟殊《唐代景教與廣州——寄望嶺南文博工作者》,《廣州文博》第9卷,北京:文物出版社,2016年,54—56頁)。這些推論雖然有一定道理,但畢竟没有直接證據,因此爲便於研究的可操作性,將貞觀九年作爲中國景教史研究的起點似乎更爲妥當。1,這一時期景教在中原内地得到廣泛傳播,兩京爲其傳播中心,影響及於周邊地區,如敦煌,甚至吐蕃。通過對立於唐德宗建中二年(781)的“大秦景教流行中國碑”(以下簡稱“景教碑”)的研究以及敦煌相關文獻的研究,這一階段的許多問題得以深入探討〔2〕有關景教碑的研究可謂成果豐碩,學術史回顧參看林悟殊《西安景教碑研究述評》,原刊《中國學術》第四輯,2000年;後收入作者《唐代景教再研究》,北京:中國社會科學出版社,2003年,1—26頁。敦煌藏經洞所出唐代景教經典及繪畫,充分證明了景教在敦煌的流行,這已廣爲學界所知。值得注意的是,中外學者通過對敦煌吐蕃文書的研究,揭示出景教曾一度對吐蕃産生過影響這一十分隱晦的史實,參看烏瑞(G.Uray)著,楊苓譯《八—十世紀西藏與聶斯托里派和摩尼教的聯繫》,《國外藏學動態》第2期,1987年,89—98頁(該文後又經王湘雲漢譯,題作《景教與摩尼教在吐蕃》,載中國敦煌吐魯番學會編《國外敦煌吐蕃文書研究選譯》,蘭州:甘肅人民出版社,1992年,56—72頁);榮新江《〈歷代法寶記〉中的末曼尼和彌師訶——兼談吐蕃文獻中的摩尼教和景教因素的來歷》,原載王堯主編《賢者新宴》(《藏學研究叢刊》1),北京出版社,1999年;後收入作者《中古中國與外來文明》,北京:三聯書店,2001年,343—368頁。;第二階段爲晚唐五代宋西夏時期,這一時期景教雖然在中原内地隱晦不顯,但種種跡象表明,景教並未滅絶〔3〕王媛媛《唐後景教滅絶説質疑》,《文史》2010年第1期,145—162頁。,仍然在西北的敦煌、高昌等地傳播〔4〕如上所述,敦煌藏經洞所出唐代景教經典及繪畫已廣爲學界所知。值得注意的是,近年莫高窟北區景教文獻文物的考古發現,足以證明宋西夏乃至蒙元時期,敦煌地區仍有景教傳播,參看段晴《敦煌新出土敍利亞文文書釋讀報告》,彭金章、王建軍、敦煌研究院編《敦煌莫高窟北區石窟》第一卷,北京:文物出版社,2000年,382—390頁;同氏《敦煌新出土敍利亞文文書釋讀報告(續篇)》,《敦煌研究》2000年第4期,120—120頁;姜伯勤《敦煌莫高窟北區新發現中的景教藝術》,337—352頁;彭金章《敦煌新近發現的景教遺物——兼述藏經洞所出景教文獻與畫幡》,51—58頁。而高昌回鶻的景教信仰也隨著20世紀初吐魯番地區景教文獻、景教寺院遺址以及景教繪畫的發現,也早已成爲學界的常識,參看陳懷宇《高昌回鶻景教研究》,《敦煌吐魯番研究》第4卷,北京大學出版社,1999年,165—214頁。;蒙元時期可視爲第三階段(彼時景教已被納入“也里可温”稱謂中),這一時期由於大批色目人和蒙古人信仰景教,隨著蒙古人的入主中原,景教重回中原内地〔1〕蒙元時期景教的信仰與傳佈情況,參看伯希和著,馮承鈞譯《唐元時代中亞及東亞之基督教徒》,馮承鈞《西域南海史地考證譯叢》(第一編),北京:商務印書館,1934年,49—70頁;朱謙之《中國景教》第九章《唐以後之景教》,北京:商務印書館,2014年,174—194頁。1。中國的景教文物並不豐富,但這三個階段都或多或少地保留了一些遺存,成爲我們考察唐元景教藝術的主要依憑。考察唐元景教藝術中的佛教藝術因素,毫無疑問,應以石刻材料爲主,而早期石刻材料中最重要者當屬近年洛陽新發現的景教經幢。

(一)景教經幢的結構與形制

圖1 洛陽出土景教殘經

洛陽景教經幢是近年發現的最重要的唐代景教遺物,後經科學的考古調查和勘探,確定出土地點位於唐代東都洛陽城郭城外東南,此處是洛陽唐代墓葬比較集中的區域〔2〕洛陽市第二文物工作隊《洛陽景教石經幢出土地的調查》,葛承雍主編《景教遺珍——洛陽新出唐代景教經幢研究》(以下簡稱《景教遺珍》),北京:文物出版社,2009年,164—169頁。。

該經幢係上等青色石灰岩雕刻而成,僅餘幢身的上半部分,幢身下部被截爲一平滑斜面,殘高80餘釐米。幢身基本上呈正八面體,每面寬14—16釐米不等。幢身上部内收後複雕出鼓形結構,鼓形中央鑿出陽榫,説明鼓形上方原另有石構件通過榫卯方式與幢身相連接(圖1)〔3〕經幢規格參看羅炤《洛陽新出土〈大秦景教宣元至本經及幢記〉石幢的幾個問題》,原刊《文物》2007年第6期,又載《世界宗教研究》2007年第4期,收入《景教遺珍》,34頁。。據村民回憶,20世紀70年代經幢剛出土時,頂部尚有一大一小兩層“石帽”〔4〕前揭《洛陽景教石經幢出土地的調查》,166頁。,它們應即鼓形結構上方的石構件。

幢身諸面雕刻文字,第一面雕刻“祝曰”和“清淨阿羅訶清淨大威力 清淨(下殘)”兩行文字;第二面至第四面及第五面第1行雕刻《大秦景教宣元至本經》;第五面第2行至第八面雕刻《大秦景教宣元至本經幢記》。據此幢記,此幢建於唐憲宗元和九年(814),原立於“洛陽縣感德鄉柏仁(下殘,疑爲“里”字)”的“安國安氏太夫人神道”旁,復於唐文宗大和三年(829)“遷舉”,但未言遷於何處〔1〕羅炤《洛陽新出土〈大秦景教宣元至本經及幢記〉石幢的幾個問題》,37頁。。從上述考古勘探調查的結果看,遷舉之處仍在感德鄉境内。綜合以上信息,可知該經幢爲墓幢,屬於粟特裔“安氏太夫人”。又據羅炤先生現場觀察,在幢身第八面的頂部補刻有題記兩行:“其大和三年二月十六/日壬寅遷舉大事。”〔2〕同上書,40頁。這當是“遷舉”時所補刻。這意味著其他文字内容以及下文即將提到的幢身上端的兩組圖像均鐫刻於立幢之時,即元和九年。羅炤先生據幢記信息,已正確指出此件經幢屬於一個自中亞布哈拉移居洛陽的信仰景教的安姓粟特家族〔3〕同上書,52—53頁。。

特别值得注意的是,幢身上端(即幢身文字上方)諸面雕刻了兩組以十字架爲中心的圖像,因是本文關注的重點,下文將作專門考察,兹不贅述。

雖然學者們已注意到該經幢的做法以及經幢上的圖像明顯受到了佛教的影響〔4〕相關討論參看張乃翥《跋洛陽新出的一件唐代景教石刻》,原載《西域研究》2007年第1期,後收入《景教遺珍》,9—10頁;羅炤《洛陽新出土〈大秦景教宣元至本經及幢記〉石幢的幾個問題》,35—37頁;馮其庸《〈大秦景教宣元至本經〉全經的現世及其他》,原載《中國文化報》2007年9月27日,後收入《景教遺珍》,64頁;林悟殊、殷小平《經幢版〈大秦景教宣元至本經〉考釋——唐代洛陽景教經幢研究之一》,原載《中華文史論叢》2008年第1輯,後收入《景教遺珍》,75—76頁;陳繼春《唐代景教繪畫遺存的再研究》,《文博》2008年第4期,67頁。,但總體上,學者們關注的重點主要在唐代洛陽景教教團、洛陽景教家族研究以及幢身所刻景教經典的研究上,而不在藝術層面。最近葛承雍、殷小平等先生圍繞經幢圖像所作的探討體現出專深的一面〔5〕葛承雍《景教天使與佛教飛天比較辨識研究》,1—7頁;殷小平、張展《洛陽景教經幢圖像再考察》,1—25頁。。但就經幢在藝術層面所受佛教的影響而言,既包括幢身圖像,也包括經幢本身,圖像方面似乎還可以作更深入的考察,至於經幢本身,迄今尚無系統考察,兹先從該經幢形制入手。

我們之所以將該件刻石稱爲“經幢”,證據直接來自刻石本身,刻石題記中直接用了“幢記”“幢銘”等字樣,可知刻石者將其稱爲“經幢”。毫無疑問,該稱謂借自佛教,而且,正像學者們正確指出的那樣,該件刻石是對唐代佛教經幢的高度模仿。以往,我們僅知受佛教經幢製作的影響,道教徒曾模仿佛教經幢製作“道教經幢”〔6〕劉淑芬《經幢的形制、性質和來源》,原載《中研院歷史語言研究所集刊》第68本第3分,後收入作者《滅罪與度亡:佛頂尊勝陀羅尼經幢之研究》,上海古籍出版社,2008年,81—82頁。,這件文物告訴我們,當時對佛教經幢的模仿已擴展到了三夷教中的景教。現從該經幢的整體形制和幢身佈局兩方面,通過與佛教經幢的比較,對其模仿的具體環節進行更深入的觀察。

石質經幢係由絲質旌幡演變而來,“幢”的本意就是旌幡,因而石質經幢在形制上仍保留了旌幡的某些特點,如幢身頂部的傘蓋狀結構(即幢身上蓋)就是沿襲自旌幡的傘蓋〔1〕閻文儒《石幢》,《文物》1959年第8期,47頁。。“幢”字從“巾”也似可説明這一點。

關於佛教石經幢的形制,學者已做系統研究。由下至上,經幢可分爲幢座、幢身和幢頂(有人稱之爲幢蓋)三部分,通常是由數個石塊組成的,如廣東東莞南漢大寶五年(960)經幢即包括幢座(包括底座、二層須彌座、座蓋)、幢身、幢頂(包括幢身上蓋、石鼓墊、四角形佛塔等),一共由十段石塊組成。石塊之間通常用榫卯法連接,復輔以石灰粘料。也有徑由石塊疊合而成的做法,但疊合處的石縫間須灌注鐵水以膠結〔2〕劉淑芬《經幢的形制、性質和來源》,60—64頁。。

毫無疑問,幢身是經幢的主體部分,通常作正八面體柱狀結構,幢身的這種形制結構是經幢與同時期的佛塔在形制上的最顯著的區别。雖然經幢在主體結構上具有一致性,但幢座、幢頂部分則富於變化,並無統一規制,而且,經幢的結構形制可能還存在一定的地域特點。

相較之下不難看出,這件極度殘缺的景教經幢主體結構應與一般佛教經幢一致,即也應由幢座、幢身和幢頂組成,且也是由若干石塊連接而成,連接方式採用榫卯式,可見其主體結構與建築方式與一般佛教經幢並無二致。該經幢幢身的正八面體主體結構也承襲了一般佛教經幢幢身的形制。

值得注意的是,當年村民所見的兩層“石帽”當是幢頂部分的獨立構件,表明幢頂至少由兩塊石塊組成。它們之間當有榫卯連接,復與鼓形結構中央鑿出的陽榫相接構成“幢頂”部分,而且“石帽”既爲“一大一小”,則幢頂部分應是由兩層(或兩層以上)“石帽”壘疊而成,中間由榫卯連接,因而幢頂應呈上小下大的金字塔形。這種形狀的幢頂可能出自洛陽本地的傳統。

從洛陽地區出土的唐代佛教經幢遺物看,選材也普遍用青色石灰岩,榫卯結構,其形制的最大特點是,幢身頂部往往内收後複雕出鼓形結構,而不是一般經幢普遍採用的傘狀結構(即幢身上蓋),鼓形結構中央留有榫頭或卯孔連接幢頂部分〔3〕這些經幢的基本情況,參看張乃翥《龍門藏幢讀跋兩題》,《敦煌研究》1989年第2期,27—34頁;同氏《跋龍門石窟近藏長安三年、大中六年之幢塔刻石》,《敦煌研究》1998年第1期,24—29頁;同氏《龍門藏幢續跋兩題》,《洛陽工學院學報(社會科學版)》1999年第2期,21—25頁。。這種做法在洛陽地區至晚在盛唐前期已經出現,如建於唐開元十三年(725)的東閒居寺故大德珪和尚紀德幢〔1〕據介紹,該幢1973年出土於洛陽龍門東山北麓,爲青灰色石灰岩質地,幢座、幢蓋已佚失,僅存八棱形幢身。值得注意的是,該幢“幢身頂端榫頭的下方,有一周高18釐米的圓形浮雕裝飾造像”(參看前揭張乃翥《龍門藏幢續跋兩題》,21頁)。可惜發表者僅提供了幢身文字拓片,没有提供該幢的照片資料,從這個一周雕滿圖像的圓形結構所處的位置看,它正是本文所説的位於幢身上端的鼓形結構,榫頭位於鼓形結構的中央。。目前有照片資料可資參看的典型實例有原龍門文物保管所藏大中四年(850)所立唐東都聖善寺志行僧釋懷則尊勝經幢,該幢幢身爲八面體,幢身頂部内收後再雕出鼓形結構,鼓形結構中央有卯孔,鼓形結構以上部分(即幢頂部分)及幢座殘失(圖2)〔2〕張乃翥《龍門藏幢讀跋兩題》,27頁。。這裏,我們看到了景教殘經幢與釋懷則經幢形制和做法的一致性。但參照景教經幢幢頂由大小不一的“石帽”相壘而成,我們推測珪和尚紀德幢和釋懷則經幢幢頂也是類似的做法,也呈金字塔形。

通過以上考察,就景教經幢的形制而言,我們可以更確切地説,是對洛陽本地佛教經幢形制的模仿。總體上看,洛陽地區的佛教經幢的形制結構及裝飾都比較簡單,與最初的佛教經幢的做法很相似〔3〕無論是形制結構還是裝飾,佛教石經幢的製作均經歷了一個從簡單到複雜的過程。在其基本結構不變的情況下,幢座和幢頂的局部結構漸趨複雜,裝飾也益趨複雜,經幢體量也在不斷增大。參看陳從周《硤石惠力寺的唐咸通經幢》,《文物參考資料》1953年第5、6合期,156頁;陳明達《石幢辯》,《文物》1960年第2期,24—25頁;劉淑芬《經幢的形制、性質和來源》,60頁。,該景教經幢顯然因襲了洛陽地區佛教經幢的這一特點。

圖2 唐東都聖善寺志行僧釋懷則尊勝經幢,大中四年(850)(採自張乃翥《龍門藏幢讀跋兩題》,插圖二)

(二)景教經幢幢身的佈局與圖像

該經幢保留的主要内容包括文字和圖像,文字刻於幢身諸面,成爲幢身的主要内容,圖像刻於文字上方即幢身頂端諸面,僅佔幢身一小部分面積,這就是該經幢的基本佈局(圖 3、4)。

幢身無疑是經幢最重要的位置,由此不難看出,該經幢的重點在於文字部分,像設居於次要地位。不過,幢身圖像無疑是本文關注的重點,兹先作初步觀察。

圖3 洛陽景教殘經幢正面諸面(1—4面)拓片展開圖(採自葛承雍主編《景教遺珍》,圖版一)

圖4 洛陽景教殘經幢背面諸面(5—8面)拓片展開圖(採自葛承雍主編《景教遺珍》,圖版二)

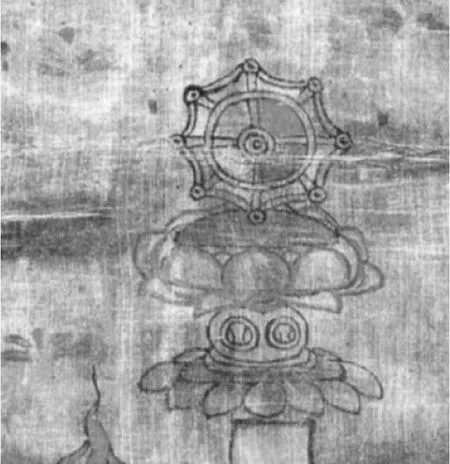

圖像可分爲兩組,幢身第一面至第三面爲一組(第一組),第五面至第七面爲一組(第二組)。第一組:正中雕等臂十字架,十字架由仰蓮座承托,自蓮座底部化現出兩朵祥雲,上升環繞十字架兩側。十字架四臂末端分别對稱裝飾三顆珍珠,四臂相交處也嵌入一顆珍珠,四周由蓮瓣環繞,四臂近末端處也分别對稱雕出一朵蓮花。總之,該十字架裝飾得比較華麗。十字架兩側對稱雕出兩身飛天,皆面向十字架,飛翔於雲端之上,雙手前伸,作持物供養狀。二飛天皆頭戴冠飾,長圓臉,體形較清瘦,通體著長裙,冠帶、披帛、裙擺等於身後淩空飛揚,動作飄逸。不過從冠飾和面相觀察,特别是與第二組對比後,感覺這組飛天呈“男相”(圖5)。第二組:構圖形式與第一組基本一致,所不同者,一是十字架四臂交匯處的珍珠四周無蓮瓣,四臂近末端處没有雕出蓮花,相對於第一組的十字架,該枚十字架比較質樸;二是飛天的造型稍有不同,第二組飛天束高髻,裸上身,披帛繞臂於身後形成環狀,下著長裙,面相豐腴,體態婀娜,呈“女相”。另外,左側飛天右手托珍珠,右側飛天手右手持帶梗蓮蕾;三是十字架四臂表現的差異,第一組十字架的四臂細長,而第二組的恰好相反,四臂顯得寬而短(圖6)。

圖5 洛陽出土景教殘經幢幢身上端第一面至第三面“十字飛天”組合圖像拓片

圖6 洛陽景教殘經幢幢身上端第五面至第七面“十字飛天”組合圖像拓片

按在經幢的最重要位置幢身通體刻《佛頂尊勝陀羅尼經》(有時還附刻幢記),同時在幢頂或幢身上端雕刻佛教造像是佛教經幢的一般佈局。可見佛教經幢的重點同樣在文字部分,圖像只是附屬性元素,這是可以理解的,因爲佛教經幢主要在於突出尊勝陀羅尼的神奇功效。佛教經幢造像的具體做法是,通常在幢身上端諸面或幢頂諸面雕刻坐佛像或以佛爲中心的組合造像,不過也偶見在幢身上端和下端諸面同時造像者〔1〕如現存於河北省贊皇縣治平寺的唐代“佛頂尊勝陀羅尼經幢”,即是幢身上端和下端諸面開龕造像。據考察,該經幢建于上元元年至武周時期(674—705),應是目前所見最早的尊勝陀羅尼經幢之一,參看劉建華《河北唐代密教石刻》,中國考古學會編《中國考古學會第十四次年會論文集》,北京:文物出版社,2012年,490頁。。幢身上端雕刻佛像者,如陝西隴縣城内西北隅蓮池公園内的建於開元十六年(728)的佛教經幢,其幢身上端八面每面鑿一尖拱龕,每龕雕坐佛一尊(圖7);幢頂諸面雕刻佛像者,如陝西長安縣普賢寺内的建於貞元五年(789)的佛教經幢,幢頂爲方柱結構,方柱四面各刻一組造像,南面刻藥師琉璃光佛等三尊像,東面刻彌勒佛等三尊像,北面刻釋迦佛等三尊像,西面刻阿彌陀佛等三尊像〔2〕陝西省文物管理委員會《陝西所見的唐代經幢》,《文物》1959年第8期,29頁。。景教經幢組合式造像的做法應是來自對佛教經幢組合造像的模仿。洛陽地區唐代佛教經幢上的造像目前所見有兩種情況:一是環繞幢身頂端的鼓形結構雕刻佛、菩薩像,如前揭珪和尚紀德幢〔1〕有關該幢造像情況的介紹,參看張乃翥《龍門藏幢續跋兩題》,21頁。,這種做法比較獨特;二是在幢身上端雕刻佛像,如龍門西山南麓出土的建於貞元九年(793)的佛教墓幢,其幢身上端第五、六面各雕一佛龕,龕内各雕結跏趺坐佛一身〔2〕有關該幢造像情況的介紹,參看張乃翥《跋龍門石窟近藏長安三年、大中六年之幢塔刻石》,25頁。。

通過以上比較不難看出,從佈局到設計理念,再到造像形式,該景教經幢都模仿了佛教經幢。更確切地説,主要是模仿兩京地區同時期的佛教經幢。

值得注意的是,這種模仿似乎不僅僅限於墓幢,也不僅僅限於唐代。

(三)景教經幢製作藝術的賡續

北京房山十字寺原爲一座景教寺院,其具體建造年代已不可考,但從該寺遺存的遼碑的刊刻時間看,唐代建造的可能性很大,延續至元代,明代某個時期爲佛教徒侵奪而變爲佛寺〔3〕最早關注該寺景教遺存的是1920年前後外國人哈丁和克里斯托芬·伊文,參看莫爾(A.C.Moule)著,郝鎮華譯《一五五〇年前的中國基督教史》,北京:中華書局,1984年,97—101頁。莫爾認爲該寺原爲佛寺,一度可能被基督徒所有,重建後仍爲佛寺。但下文的分析將表明,該寺原很可能爲一座景教寺院,始建年代應在唐代。。寺址上現存原刻於遼應曆十年(951)的遼碑和原刻於元至正二十五年(1365)的元碑各一通,二碑皆屬於當時的這座景教寺院,可惜二碑原文(包括碑陽和碑陰文字)皆被明代佛教徒磨去(遼碑連原碑額文字也磨去了,元碑尚保留了碑額文字),而重刻佛教内容〔4〕湯更生《北京房山十字寺遼元碑質疑》,原載北京石刻藝術博物館編《北京石刻藝術博物館建館十周年紀念文集》,北京:燕山出版社,1997年,又載《北京圖書館館刊》1998年第1期,61—64頁。。但經學者仔細辨析,發現二碑現存碑文(即明代重刻的碑文)仍沿用了原碑文的某些字句,如遼碑現存碑文中的“殿宇頽毁,古跡尤(猶)存,石幢一座”,“實往代之遺蹤”以及元碑現存碑文中的“見有碑、幢二座”,“複見古幢十字,重重發光”等字句基本上是直接抄自遼碑和元碑的原碑文〔5〕羅炤《房山十字寺的幾個問題》,《藝術史研究》第15輯,2013年,182頁。。我們據此可以推知,這座景教寺院原建有“石幢一座”,但直到元代尚存,可謂年代久遠,因而被稱爲“古幢”。所謂古幢“重重發光”自是杜撰,但“古幢十字”一語卻提示我們,該石幢上雕刻有十字架。現在有了洛陽景教經幢的旁證,可以肯定,這座“石幢”就是一座景教經幢。

圖7 陝西隴縣城内蓮池公園所立唐代佛教經幢,開元十六年(728)(採自《陝西所見的唐代經幢》,《文物》1959年第8期,圖1)

值得注意的是,這座景寺在遼碑樹立時已“殿宇頽毁”,已成“往代之遺蹤”,僅存的“石幢”已被視爲“古跡”,這些信息暗示我們,這座景教寺院在遼碑樹立時已多歷年所了。而遼碑樹立時間距唐亡不過四十餘年,因此我們基本可以確定,這座景教寺院應建於唐代,寺院所遺“石幢”也無疑爲唐代遺物〔1〕莫爾也認爲,此件刻有十字架的“古幢”的年代或可上溯至唐代,參看A.C.Moule,“The Useof the Cross among the Nestorians in China”,T'oung Pao,Vol.28,No.1/2,1931,p.83.羅炤先生進一步認爲“古幢”的年代上限不早於唐高宗晚期,參看氏著《房山十字寺的幾個問題》,183頁。。我們知道,佛教寺院中立經幢是盛唐以後流行的做法,可見景教寺院也模仿了這一做法。據此也可進一步推測,房山的這座景教寺院當初建於中唐時期,會昌滅佛以前〔2〕雖然就目前的證據看,該景教寺院尚不能與《景教碑》所記載的唐高宗時期“於諸州各置景寺”的歷史相銜接,但現在能將其考定爲唐代所初建,這對全面認識房山十字寺的歷史仍然是有意義的。就“初建於唐代”的判斷,下文還將提供旁證材料加以證明。,它的毁廢是否與會昌滅佛有關不得而知。

由此可見,唐代景教經幢也有多種類型,不僅有置於墓地的墓幢,還有置於寺院中的寺幢。毫無疑問,這些類型都是對唐代經幢的模仿。另外,房山十字寺的景教經幢也提示我們,在經幢上雕刻十字架圖像應是景教經幢的慣常做法。

跡象表明,景教墓幢的使用延續到了元代。内蒙古達爾罕茂明安聯合旗東部的木胡爾索卜嘎古城東北有一片元代景教墓地,墓地中原立有墓幢若干,可惜已無完整者,大多數被當地農牧民分解後運回家中了。該墓地所出墓幢以及下文即將提及的達爾罕茂明安聯合旗烏蘭圖格蘇木昭河廟附近發現的一座完整墓幢,牛汝極先生均稱爲石塔〔3〕牛汝極《十字蓮花:中國元代敍利亞文景教碑銘文獻研究》(以下簡稱《十字蓮花》),上海古籍出版社,2008年,19頁。,但從其形制結構看,筆者認爲稱石幢更合適,可視爲唐代景教墓幢的延續。

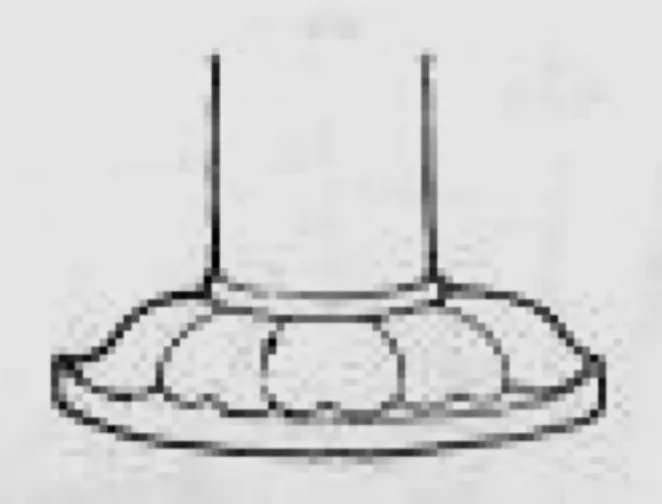

圖8所示即木胡爾索卜嘎古城東北景教墓地所出一景教墓幢之頂蓋石,通過綫圖可見在其底部正中鑿有連接下方石構件的榫卯。達爾罕茂明安聯合旗烏蘭圖格蘇木昭河廟附近發現的一座完整的墓幢〔4〕同上。,使我們得以一睹元代景教墓幢的全貌。該墓幢由6塊石構件組成,即幢座、幢身、幢身上蓋3塊和構成幢頂的3塊,可見其結構與唐代經幢基本一致,還保留著唐代經幢的基本特徵,只是幢身部分大幅收短,且未刻經文,正中間的一塊幢頂石飾仰蓮紋(圖9)。該幢幢身部分的變化以及不刻文字的做法表明,該經幢的象徵意義大於實際意義,這或許可視爲晚期景教經幢的特點之一。

圖8 内蒙古達爾罕茂明安聯合旗木胡爾索葡嘎古城東景教墓地發現的一座元代景教墓幢之頂蓋石

圖9 内蒙古達爾罕茂明安聯合旗烏蘭圖格蘇木昭河廟附近發現的一座元代景教墓幢(採自牛汝極《十字蓮花》,圖版1-23)

(四)十字架、蓮花、珍珠、祥雲與火焰

景教藝術中何時開始吸收佛教元素,目前限於資料,不得而知。但是從景教碑到景教經幢,正好爲我們提供了一個縱向觀察的視角。景教碑與景教經幢所處的時代均屬於景教正常傳播的歷史時期,但景教碑早於景教經幢33年,因而前者可視爲景教藝術更早期的形態。景教碑的圖像主要表現在碑首部分,碑首採用了中國傳統的螭首,因而就該碑整體而言,完全採用了中國中古時期的製碑藝術傳統,不過本文關注的重點在撰額上方的十字架圖像。

景教碑鐫刻的十字架是迄今所見我國最早的景教十字架符號之一〔1〕唐代景教的十字架符號遺存除見於景教碑、景教經幢外,還見於敦煌藏文寫本P.t.1182上所繪的一枚十字架、敦煌藏文寫本P.t.1676上所繪的一枚十字架、前文提及的敦煌藏經洞所出那幅唐代景教幡畫中的十字架以及近年在洛陽龍門石窟新發現的一唐代景教瘞穴上方雕刻的十字架。關於兩件敦煌藏文寫本中所繪十字架,參看烏瑞《景教與摩尼教在吐蕃》,69—71頁;關於敦煌藏經洞所出的這幅唐代景教幡畫後文還將專門討論;關於龍門石窟唐代景教十字架的新發現,參看焦建輝《龍門石窟紅石溝唐代景教遺跡調查及相關問題探討》,《石窟寺研究》第4輯,北京:文物出版社,2013年,17—22頁及該文圖2、圖3。綜觀上述遺存的年代,其上限或許接近景教碑的年代。不過,有學者對這一新發現持保留意見,懷疑該十字刻石是否是真正的基督教十字架符號(參看(轉下頁)。十字架本爲施極刑時所用的刑具,據考證,最早使用十字架刑罰的是波斯人,後傳給希臘人、迦太基人以及羅馬人〔1〕思高聖經學會編《聖經辭典》(修訂版)“十字架”條,香港:思高聖經學會出版,2004年,24頁。1,以主耶穌被難慘死於十字架而被基督教賦予了特殊的宗教意義〔2〕十字架承載著基督教“三位一體”和“道成肉身”(Incarnation)的核心教義,一般都傳達著“殉難”“復活”“救贖”“福音”等基督教的基本教義。,因而“十字架是早期基督教藝術表現形式的中心主題”〔3〕肯·帕里《刺桐基督教石刻圖像研究》,117頁。,是“基督教世界最重要的象徵符號”〔4〕貢布里希著,范景中等譯《秩序感——裝飾藝術的心理學研究》,長沙:湖南科學技術出版社,2000年,273頁。不過,十字架並没有在基督教創立伊始即被教徒重視而成爲信仰的標誌,相反地,直到公元3世紀以前,基督徒一直把十字架視爲異教的符號而加以排斥。一般認爲,公元4世紀初羅馬皇帝君士坦丁大帝和李錫尼聯合簽署《米蘭敕令》使基督教在羅馬帝國合法化以後,十字架纔逐漸成爲基督教的信仰標誌。。至今羅馬公教、東正教以及基督新教的信徒在胸前畫十字或佩戴十字架以堅定信仰、作潔淨之用或紀念耶穌爲拯救全人類而死,甚至認爲有神奇的驅魔力量。

十字架的重要性在《景教碑》中得到印證,《景教碑》有云“判十字以定四方”“印持十字,融四炤以合無拘”〔5〕録文參看朱謙之《中國景教》附録一《景教流行中國碑頌並序》,233—234頁。。

十字架的基本形式有兩種:一種是四臂等長且等寬的十字架,即希臘式十字架(Greek Cross);一種是横臂較短豎臂上短下長、四臂等寬的十字架,多用於西方拉丁教會,被稱爲拉丁式(Latin Cross)〔6〕當然,十字架還存在著形形色色豐富的變體,不一而足,這裏僅指其最基本的形式。下文即將提示的馬爾他式十字架或可視爲希臘式的變體。。而東方敍利亞教會流行馬爾他式十字架(Maltese Cross),其基本特徵是四臂等長但不等寬,四臂末端較寬,自末端向中間逐漸内收。其末端稍富變化:有的末端正中内凹,略呈V狀;有的末端正中外凸,略呈三角狀;也有的末端不凸不凹,呈直綫(圖10、11)。值得注意的是圖11雖屬馬爾他式,但其縱臂下半部分稍長,這一做法可視爲對傳統的馬爾他式的局部變通。

波斯教會本有其傳統的十字架樣式,特徵明顯,我們可以稱其爲波斯式十字架。其基本特點是:基本形狀呈希臘式,但有時縱臂稍長於横臂,其最重要的特點是,臂端多鑲嵌珍珠(有的每個臂端嵌兩顆,有的每個臂端嵌三顆)。典型的實例可舉現鑲嵌於印度兩座基督教教堂牆壁上的兩通十字架主題石刻(圖12、13),確定這兩通石刻屬於波斯教會的主要依據是,它們都帶有巴列維文(Pahlavi,即中古波斯文,用巴列維文拼寫的(接〔上1頁〕)林悟殊《唐代景教與廣州——寄望嶺南文博工作者》,57—58頁及注[27])。但該十字刻石綫條清晰,不似率意爲之,此其一;其外形與基督教十字架的基本造型高度相似,此其二;瘞穴與十字刻石的伴出關係符合景教徒墓地刻畫十字架符號的傳統,此其三。因此筆者以爲,將其視爲景教十字架應該没有問題。巴列維語是中古波斯語的主要形式,通行於3—8世紀,是薩珊波斯帝國的官方語言)銘文。這兩枚十字架臂端均嵌珍珠,其中圖12中的四臂等長等寬,圖13中的縱臂稍長於横臂,這兩枚十字架可視爲波斯傳統型十字架的代表。由此可見,在十字架四臂末端裝飾珍珠的做法應是源自薩珊波斯的基督教藝術,除上舉圖像資料可資參證外,這種風格在敍利亞文寫本中和薩珊時期的印章上也出現過〔1〕J.Leroy,Les manuscrits syriaques ō peintures,2 vols,Paris,1964;J.A.Lerner,Christian Seals of the Sasanian Period,Leiden,1977.轉引自肯·帕里《刺桐基督教石刻圖像研究》,118頁。。至遲4世紀前期,波斯教會已開始在印度傳教〔2〕據研究,早在公元345年,波斯教會就委派艾德薩(Edessa)的約瑟夫(Joseph)作爲印度的第三大主教前往印度傳教,參看 Ian Gillman and H.-J.Klimkeit,Christians in Asia before 1500,New York:Routledge,1999,p.167.,因此印度留有波斯基督教藝術遺存並不奇怪。

圖10 敍利亞境内發現的刻於6世紀的敍利亞文基督教碑銘,碑銘頂端雕刻的十字架屬典型的馬爾他式(採自Johan Ferreira,Early Chinese Christianity,Fig.2)

圖11 阿聯酋首都阿布達比西部群島上的阿裏-卡烏爾(Al-Khaw r)景教教堂遺址出土帶十字架圖案的殘構件,6、7世紀,十字架屬馬爾他式,但縱臂下半部分略長(採自陳懷宇《高昌回鶻景教研究》,圖九)

圖12 鑲嵌於印度喀拉拉邦(Kerala)戈德亞姆(Kottayam)的聖瑪麗教堂(St.M ary's Church)牆壁上的十字架主題石刻,拱形龕楣周緣刻巴列維文,約 8、9世紀(採自 Johan Ferreira,Early Chinese Christianity,Fig.4)

圖13 鑲嵌於印度泰米爾納度(Tam ilnadu)澄奈(Chennai)的聖托馬斯山(St.Thomas M ount)教堂牆壁上的十字架主題石刻,拱形龕楣周緣刻巴列維文,約 8、9世紀(採自 Johan Ferreira,Early Chinese Christianity,Fig.5)

隨著敍利亞教會涅斯托利派的進入波斯,敍利亞教會流行的馬爾他式十字架開始出現在波斯境内。於是,在波斯境内出現了一種敍-波混合型十字架:敍利亞教會的馬爾他式十字架+波斯教會的珍珠——這也成爲遠東地區景教十字架樣式的源頭。波斯教區内此種混合型十字架的實例可舉一部出自艾德薩地區的《福音經文選》(Gospel lectionary)中的一幅十字架主題的裝飾插圖(圖14)。不難看出,圖14中的十字架的基本樣式是馬爾他式,可見其基本樣式取形於敍利亞教會,但縱臂略長於横臂,且臂端嵌有珍珠,這些變化則體現了波斯教會的影響。艾德薩的地理位置值得注意。它位於美索不達米亞北部(Upper Mesopotamia),土耳其西南部,今名烏法(Urfa),是一處坐落在四通八達的交通樞紐上的宗教聖地〔3〕S.Rose,Roman Edessa:Politics and Culture on the Eastern Fringes of the Roman Empire,114-242 CE,London,2001.。歷史上是羅馬帝國和波斯帝國之間的小國奥兹爾歐尼(Osrhoene)的都城,但文化上更認同波斯,屬於波斯教會的勢力範圍,這裏有著名的波斯神學院(Persian School),敍利亞教會的涅斯托利派最初就是通過這裏開始影響波斯的基督徒的〔4〕吴莉葦《關於景教研究的問題意識與反思》,97頁。。由此可見,這裏保留有敍-波混合型十字架並不奇怪,敍-波混合型十字架的雛形很可能首先出現在這裏。法國盧浮宫收藏的一件薩珊波斯時期的灰泥殘浮雕上刻畫著一枚十字架,這枚十字架基本形狀爲馬爾他式,只是有如圖11,縱臂下半部分稍長,四臂末端每一角各嵌一顆珍珠(圖15)。這枚十字架可視爲敍-波混合型十字架的早期形態。

圖16 上印度河谷地帶的拉達克(Ladakh)保存的三枚景教十字架摩崖石刻,約9世紀,疑爲景教商人所刻,旁有粟特文和梵文題記(採自克林凱特《絲綢之路上的基督教藝術》,圖 3-1)

圖17 塔什干出土的古代硬幣上的十字架圖案,約6—8世紀(採自陳懷宇《高昌回鶻景教研究》,圖八)

從圖像遺存看,中古時期,帕米爾以西,包括中亞以及上印度河谷地區,馬爾他式十字架頗流行,這應是敍利亞教會涅斯托利派影響波斯教會的結果。上印度河谷地帶的拉達克(Ladakh)保存的三枚景教十字架摩崖石刻和塔什干出土的古代錢幣上的十字架即屬典型的馬爾他式(圖16、17),不過,在中亞地區也存在敍-波混合型十字架的較早遺存,實例見於粟特景教藝術中。一件收藏於俄羅斯艾爾米塔什博物館的出自中亞粟特地區的景教殘浮雕上殘留有一枚十字架的三分之一〔1〕有關該浮雕的基本情況,參看克林凱特(H.-J.Klimkeit)著,牛汝極、彭燕譯《絲綢之路上的基督教藝術》,原載《新疆文物》1996年第1期,後收入《十字蓮花》附録三,230—231頁。一般認爲,基督教在粟特地區的初傳應在7世紀前半期、薩珊波斯滅亡之後(參看羽田亨著,耿世民譯《西域文化史》,烏魯木齊:新疆人民出版社,1981年,43頁),因此這件殘浮雕的年代約在7、8世紀。,但在殘存的兩臂末端仍可見三顆珍珠,這三顆珍珠與畫面中出現的用於區隔畫面的呈直綫排列的波斯式聯珠紋顯然不是一回事,它們是十字架圖案的組成部分。而且從殘跡推斷,十字架四臂等長,末端内凹呈V形,四臂末端每角飾一顆珍珠,共8顆珍珠。這件作品被認爲是8、9世紀的遺物(圖18)。事實上,這種在馬爾他式十字架上嵌以珍珠的新樣式,即筆者所謂的敍-波混合型十字架,後來在西亞、中亞地區頗爲流行,幾乎成爲主流樣式〔1〕江上波夫著,潘世憲譯《汪古部的景教系統及其墓石》,内蒙古大學編《蒙古史研究參考資料》第14輯,1980年,47頁。筆者所説的珍珠,江上波夫稱作寶玉。當然,地處文明十字路口的粟特地區,其基督教及基督教藝術的來源並不單一,綜合粟特錢幣上所呈現的十字架樣式,筆者認爲,粟特地區的十字架大體可分爲兩種類型:一類即馬爾他式及其變化型敍-波混合型,它們來自薩珊波斯;一類是拉丁式,它來自拜占庭。粟特錢幣上的拜占庭因素分析及其與粟特基督教的關係,參看AleksandrNaymark,Sogdiana,ItsChristiansandByzantium:AStudyof ArtisticandCulturalConnectionsinLateAntiquityandEarlyMiddleAges,DoctoralDissertation,IndianaUniversity,2001,pp.154-157.1。

圖18 艾米爾塔什博物館藏中亞所出粟特景教殘浮雕,殘十字架位於畫面左側,約7、8世紀(採自克林凱特《絲綢之路上的基督教藝術》,231頁,附録圖版3-11)

圖19 法國南部奥克西坦式十字架圖案

饒有趣味的是,十字軍東征以後,這一做法影響到了西方天主教區,如法國南部奥克西坦式十字架(OccitanCross)(圖19),參加過第一次十字軍東征的雷蒙四世用其作爲圖盧兹(Toulouse)伯國的紋章,明顯融入了東方風格,更確切地説,屬敍-波混合型風格。這一影響應該發生在11世紀末期第一次十字軍東征時期。值得注意的是,第一次十字軍東征曾一度佔領上文提及的可能是敍-波混合型十字架形成地的艾德薩,並建立了艾德薩伯國。這提示我們,此種敍-波混合型十字架通過十字軍影響歐洲的可能性。跡象表明,這種被西方學者稱爲“寶石十字架”的東方類型的十字架在歐洲最遠影響到了北方的愛爾蘭〔1〕H.Richardson,“The Jewelled Cross and its Canopy”,in C.Bourke,ed.,From the Isles of the North:Early Medieval Art in Ireland and Britain,Ireland:Belfast,1995,pp.177-186.。

以上對敍利亞教會和波斯教會十字架類型特徵的觀察,有助於我們認識中國景教十字架樣式的源頭。自波斯傳入的景教,以流行四臂等長、自末端向中間逐漸内收的馬爾他式十字架爲主,這一點自唐至元都基本没有變化〔2〕莫爾也認爲中國景教的十字架以馬爾他式爲主,參看A.C.Moule,“The Use of the Cross among the Nestorians in China”,pp.78-86.有人認爲馬爾他式十字架最初的使用是在11世紀的十字軍第一次東征時期(參看賈君卿《作爲文化符號的“十字架”及其入華之始的特徵探析》,56頁),顯然不正確。,不過,早期階段更流行添加波斯元素——珍珠的做法。因此,中國景教藝術中出現的十字架的早期類型確切地説屬於敍-波混合型,這種混合型在遠東地區首見於景教碑。

景教碑的十字架的基本構圖形式如下:十字架爲四臂等長型,四臂自末端向中間逐漸内收,因此基本形制屬馬爾他式;十字架由仰蓮座承托,自蓮座上化現出兩朵祥雲環繞十字架兩側;十字架四臂末端分别對稱裝飾三顆珍珠,只是向上一臂末端的三顆珍珠中,居中一顆表現爲“火焰珠”〔3〕有人將這些珠狀物視爲蓓蕾(參看賈君卿《作爲文化符號的“十字架”及其入華之始的特徵探析》,57頁),似乎不妥。一則在蓓蕾上施以火焰,不合情理,難以理解;更爲重要的是,下文即將指出,珍珠在基督教教義中具有特殊的宗教意涵。,四臂相交處以及四臂相交形成的四角也各嵌一顆珍珠,共十七顆珍珠(圖20);在十字架下方兩側,對稱雕出兩枝花枝(圖21)。因此若不考慮承托十字架的底座,僅就景教碑十字架本身而言,其基本特徵是馬爾他式十字架+珍珠,這無疑屬於敍-波混合型十字架。

圖20 景教碑碑首十字架拓片(採自顧衛民《基督教藝術在華發展史》,第4頁插圖)

圖21 景教碑碑首十字架及附屬圖像拓片(採自Henri Havret,La Stèle Chrétienne de Si-ngan-fou,Chang-hai,1985,p.Ⅲ圖版)

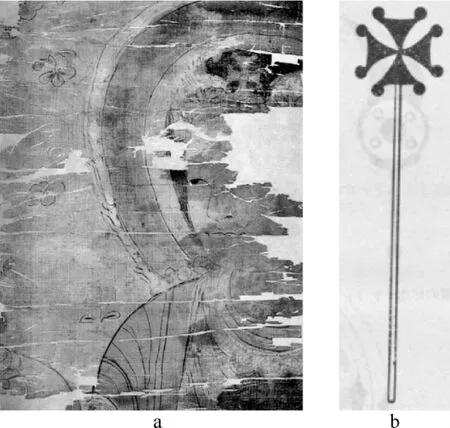

圖22 a敦煌藏經洞所出景教絹畫(局部),斯坦因收集品,9世紀,畫面人物爲耶穌基督,其頭冠上的十字架的末端嵌有珍珠,造型與b完全一致(採自大英博物館編《西域美術:大英博物館藏斯坦因收集品》卷一,原色圖版25);b高昌回鶻景教壁畫中耶穌基督手中所執的十字架節杖,綫圖,9、10世紀(採自馮佳班《高昌回鶻王國的生活》,圖190)

如此看來,那種認爲嵌有十三顆珍珠的十字架上的珍珠代表的是耶穌及其十二使徒的觀點〔1〕Iain Gardner,“The Medieval Christian Remains from Zayton:A Select Catalogue”,in Iain Gardner,Samuel Lieu and Ken Parry,eds,From Palmyr to Zayton:Epigraphy and Iconography(Silk Road studies,10),Turnhout:Brepols,2005,p.220.,不能成立。因爲就珍珠的數量而言,多寡不等,有八顆者(每臂末端二顆,見圖22),有十二顆者(每臂末端三顆),有十三顆者(每臂末端三顆,四臂交叉點一顆),也有十七顆者(每臂末端三顆,四臂交叉點一顆,四臂交叉形成的四個角各一顆)。已有學者提出近似的看法〔2〕李靜蓉《元代泉州基督教喪葬藝術的多元融合——從概念契合到圖像創新》,113頁。。

有學者將景教碑中的十字架定爲希臘式〔3〕顧衛民《基督教藝術在華發展史》,3頁。,這似乎混淆了希臘式與馬爾他式的區别。至於有學者將中國唐元景教藝術中的十字架均視爲希臘式〔4〕蓋山林《陰山汪古》,呼和浩特:内蒙古人民出版社,1991年,283—293頁。,則是徹底混淆了希臘式和馬爾他式的區别。但在中國的景教藝術中,也的確出現過真正的希臘式十字架,前文提到的敦煌藏文寫本P.t.1676中所繪的那枚十字架即是,屬敦煌吐蕃時期遺存。這枚十字架等臂等寬,應屬典型的希臘式〔5〕烏瑞《景教與摩尼教在吐蕃》,70—71頁。;又如元代泉州基督教徒墓碑上所刻十字架有部分屬於希臘式〔6〕肯·帕里《刺桐基督教石刻圖像研究》,118頁。當然,元代泉州希臘式十字架也部分可能屬於元代新傳入的西方教派的遺物。,其中不排除有的屬於景教徒。筆者推測,遠東景教藝術中出現的希臘式十字架可能與前文提到的傳統的波斯十字架樣式有關,因此當時中國景教藝術的實際情況可能是:既包含了涅斯托利派與波斯教會的混合因素——這些因素應佔主流,也包含了少量波斯教會的傳統因素——這也從一個側面説明我們重新定義中國景教的内涵具有一定的合理性。

圖23 高昌回鶻摩尼教絹畫中光明耶穌手中所執的十字架節杖上的十字架綫圖及特寫,9、10世紀(採自馮·勒柯克、恩斯特·瓦爾德施密特著,管平等譯《新疆佛教藝術》上册,122頁插圖6)

無獨有偶,敦煌藏經洞所出唐代景教絹畫和吐魯番出土的高昌回鶻景教壁畫中也出現了類似的十字架(圖22),學者指出,這種四臂末端八個角上鑲嵌珍珠的十字架是景教的象徵〔1〕馮佳班(又名葛瑪麗)著,鄒如山譯《高昌回鶻王國的生活》,吐魯番市地方誌編輯室出版,1989年,113頁。。前文的分析已清楚表明,十字架鑲嵌珍珠的做法本是波斯教會的傳統,後被涅斯托利派吸收,因此這種做法並非景教獨有,但這枚十字架的確屬於敍-波混合型,因而是典型的景教十字架,通過圖15可見其更早的源頭。更富意味的是,另一幅吐魯番出土的高昌回鶻摩尼教殘絹畫中也出現了同一類型的十字架,學者認爲,這是摩尼教中“光明耶穌”(Light-Jesus)手中所執的十字架節杖,又稱“光明十字架”〔2〕克林凱特著,林悟殊譯《古代摩尼教藝術》,廣州:中山大學出版社,1989年,91—93頁;顔福《高昌故城摩尼教絹畫中的十字架與冠式——以勒柯克吐魯番發掘品中的一幅絹畫爲例》,《敦煌學輯刊》2016年第3期,170—171頁。。這枚十字架臂形爲馬爾他式,四臂臂端各嵌三顆珍珠,屬於典型的敍-波混合型(圖23)。圖22表明高昌回鶻景教藝術與内地景教藝術的關聯性很强;圖23則反映了高昌回鶻摩尼教藝術中的基督教元素直接吸收自當地的景教藝術。

從蒙元時期的景教十字架圖像遺存看,雖然嵌珍珠的做法不及早期流行,如泉州、内蒙等地部分景教墓碑上雕刻的十字架末端不再嵌珍珠,但嵌珍珠的做法仍然比較普遍,只是形式稍有變化,如有的墓碑所刻十字架則將珍珠嵌入十字交叉的交叉點上以及十字交叉形成的四個象限中(如後文插圖33a),有的僅在十字交叉形成的四個象限中各嵌入一顆珍珠,汪古部景教墓碑上雕刻的十字架多如此設計〔3〕蓋山林《陰山汪古》,圖 157、159、161等。,也有四臂末端和四個象限同時嵌珍珠的做法(如後文插圖53)。不過,蒙元時期仍然存在與唐代景教造型特徵完全一致的十字架,即本文所謂的敍-波混合型十字架,實例如圖24所示泉州海交史博物館所藏的一通元代景教墓碑上的十字架、圖25所示蒙古汪古部景教墓碑上的十字架,以及圖26所示阿力麻里1號景教墓碑上的十字架。上述情況提示我們,蒙元景教十字架造型藝術雖然有一些新變化,但與唐代景教十字架造型藝術仍然存在很深的淵源關係。

圖24 泉州出土元代景教徒墓碑上的十字架,十字架爲馬爾他式,臂端各嵌三顆珍珠,十字交叉處嵌一顆,這與圖5所示景教經幢上的十字架高度相似(採自牛汝極《十字蓮花》,圖版7-4)

圖25 内蒙古阿倫蘇木古城遺址出土漢、蒙、敍利亞三語景教墓碑,十字架爲馬爾他式,臂端各嵌三顆珍珠。高海燕拍攝於内蒙古博物院

圖26 新疆霍城縣阿力麻里古城遺址出土敍利亞文景教墓碑之一,十字架爲馬爾他式,臂端各嵌三顆珍珠(採自牛汝極《十字蓮花》,圖版 3-1)

最後需要補充説明的是,中國景教藝術中的十字架的基本樣式雖然爲等臂的敍-波混合型,但也出現了縱下臂稍長的做法〔1〕實例可舉阿力麻里古城遺址出土的部分元代敍利亞文景教墓碑上鐫刻的十字架(參看牛汝極《十字蓮花》,圖版 3-1、3-2、3-6、3-7、3-8),以及内蒙古赤峰出土元代敍利亞文-回鶻文雙語景教墓磚上所繪十字架(參看牛汝極《十字蓮花》,圖版5-4)等。,這一做法雖不普遍,但也不應被忽視。事實上,這一做法反映了敍利亞教會的某些傳統通過景教徒帶入中國後對中國景教的潛在影響的深遠與持久。由圖11所示可知,敍利亞教會的十字架圖案很早就有縱下臂稍長的做法,這一做法被該教會的涅斯托利派所繼承,繼而出現在波斯教會中(如圖15所示),其影響最終反映在中國景教十字架造型藝術中。考鏡源流,有助於我們更好地認識中國景教十字架造型藝術的特點。

將景教經幢十字架與景教碑十字架兩相比較不難看出,二者的構圖形式基本一致:十字架的基本樣式均屬敍-波混合型;蓮花、祥雲、珍珠等都是二者最主要的裝飾元素。可見景教經幢十字架的構圖樣式早在景教碑以前就已形成,那麽,作爲佛教藝術中的重要元素——蓮花進入景教藝術系統當然應在景教碑以前了。

不過,珍珠、祥雲等元素應出自基督教本身。珍珠往往被許多宗教賦予特殊的宗教意義,佛教也比較重視珍珠,爲佛教“七寶”之一,更有以珍珠爲舍利替代品者〔2〕根據鄭燕燕博士的研究,舍利最初只是普通的遺骸,但後來出現珠寶化的傾向,時間大概在公元前後,當時舍利出現了不同於普通遺骨的神奇特徵,而至遲在3世紀的佛經中已經明確提到舍利與寶珠之間的相互轉化。參看鄭燕燕《從遺骨到珠寶:試論舍利的珠寶化》,《藝術史研究》第19輯,2017年。。在基督教中,珍珠也被賦予了特殊的宗教意涵。佐伯好郎認爲,珍珠代表著基督教會所有信仰者以及祈禱者心目中信條的化身,是信仰的表徵,他還列舉《敍利亞日課經》的内容加以説明〔1〕P.Y.Seaki,The Nestorian Monument in China,London:Society for Promoting Christian Knowledge,Billing and Sons Ltd.,Britain,1916,pp.12-14.。《新約》的《馬太福音》載耶穌勸門徒不要論斷他人時説:“不要把聖物給狗,也不要把你們的珍珠丟在豬前,恐怕它踐踏了珍珠,轉過來咬你們。”〔2〕中國神學院編《聖經——串珠·注釋本》(以下簡稱《聖經注釋本》)之《新約》,上海:中國基督教協會,1996年,16—17頁。這句話的大意是説,不宜向頑固不信的大惡人陳明寶貴的真理、正信,以免糟蹋寶物,招惹危險。因此這裏的“珍珠”應是比喻真理、正信,將其視爲信仰的表徵似乎可通。不過,既然十字架飾珍珠的做法源自波斯教會,或許需要結合波斯的實際情況作進一步考察,筆者推測,可能與波斯境内盛産珍珠有關。我們知道,靠近波斯灣西南岸的巴林附近海域盛産珍珠,當地的珍珠享譽世界,經久不衰,當地的採珠業可以追溯到公元2世紀〔3〕作爲巴林採珠業輝煌歷史的見證,巴林境内包括穆哈拉格(Murharraq)市的17座建築、三座海上珍珠繁殖場、部分海岸地帶以及穆哈拉格島南端的卡拉布馬希爾(Qal'at Bu Mahir)要塞等,於2012年被聯合國教科文組織列入《世界遺産名録》。。而薩珊波斯帝國一度控制著整個波斯灣地區,因此不難理解薩珊波斯完全可能存在以珍珠作裝飾的傳統,薩珊波斯時期聯珠紋的廣泛流行可視爲證據之一,薩珊波斯的聯珠紋波及粟特地區、西域和中國内地,其影響力之大可見一斑。

圖27 太原隋虞弘墓槨壁浮雕第8幅摹本(採自《太原隋虞弘墓》,圖153)

那麽,在十字架上嵌珍珠的做法是否可視爲這種裝飾傳統的延伸呢?近年中國境内的考古新發現爲我們提供了旁證綫索。我們注意到,在太原隋虞弘墓槨壁浮雕中反復出現的中心人物(一般認爲即墓主人)的腦後連接頭冠的飄帶的末端,皆飾三顆珍珠(個别爲兩顆),甚至某些動物(如馬)身後出現的同類型的飄帶也如此表現,珍珠的排列方式與敍-波混合型十字架完全相同(圖27)〔4〕參看山西省考古研究所等編《太原隋虞弘墓》,北京:文物出版社,2005年,圖136、149、150、153、154等。。這種飄帶與圖16中右側十字架下方的飄帶以及圖18中殘十字架下方的殘飄帶屬同一類型(關於圖16和圖18中的飄帶,後文還將論及),屬波斯式,流行於薩珊波斯藝術中。虞弘墓圖像中的波斯藝術元素應是粟特對波斯藝術的繼承,或波斯藝術對粟特的影響。透過虞弘墓粟特人美術中所表現的波斯藝術元素,使我們認識到,在薩珊波斯的珍珠裝飾傳統中,除流行聯珠紋以外,在物品末端飾珍珠也是習慣做法之一,因此在十字架上嵌珍珠可視爲這一習慣做法的延伸。

前引西文文獻中將“珍珠十字架”稱爲“寶石十字架”,將其英文對應爲“Jewelled Cross”,顯然是將十字架上的鑲嵌物視爲寶石了,現在看來,視爲寶石缺乏理據,視爲珍珠更合適。因此,筆者主張將“珍珠十字架”的英文對應爲“Pearlled Cross”。

那顆“火焰珠”似乎更爲特殊。“火焰珠”紋本來也是中國的傳統紋飾,但這裏顯然不能將其置入中國傳統文化的語境中去解讀。在《聖經》中,火代表神的同在,例如《舊約》的《出埃及記》記載,摩西一日在何烈山牧羊時,耶和華的使者從荆棘裏火焰中向摩西顯現,並在燃燒的荆棘中向摩西呼叫(出3:1-4)〔1〕《聖經注釋本》之《舊約》,114頁。這裏的“耶和華的使者”,並不是一位普通的天使,他是代表耶和華親自的顯現(參看同頁注釋)。;後來在曠野的夜間,耶和華也出現在火柱中光照著人們,使他們日夜都可以行走(出13:21-22)〔2〕《聖經注釋本》之《舊約》,136頁。。在《新約》的《使徒行傳》中對五旬節聖靈的降臨又有這樣的描述:“又有舌頭如火焰顯現出來,分開落在他們各人頭上。他們就都被聖靈充滿,按著聖靈所賜的口才説起别國的話來。”(徒2:1-4)〔3〕《聖經注釋本》之《新約》,263頁。因此綜合看來,火焰在基督教中似乎可以代表神的存在,特别是代表聖靈的降臨、聖靈的存在,同時還可以表示神與我們同在。值得注意的是,景教碑碑額文字的正上方雕刻著一顆更大的“火焰珠”,由兩條螭龍的兩隻後爪承托著(圖28),但這樣的意匠顯然不是要表現“二龍戲珠”這一中國傳統主題,其意涵應與碑額下方十字架上的那顆“火焰珠”一致,因此這兩顆“火焰珠”應存在對應關係〔4〕直到最近還有學者認爲這是“二龍戲珠”主題,參看殷小平、張展《洛陽景教經幢圖像再考察》,11頁。按:中國傳統的“二龍戲珠”構圖通常是龍首對珠,罕見以龍尾或後爪對珠,因此從構圖的差異可以看出景教碑的這一構圖並非要表現“二龍戲珠”主題。。

圖28 景教碑碑額(採自史紅帥《東來西往:景教碑傳奇與西安域外交流》一文插圖,文載《中國紀檢監察報》2017年3月27日第6版)

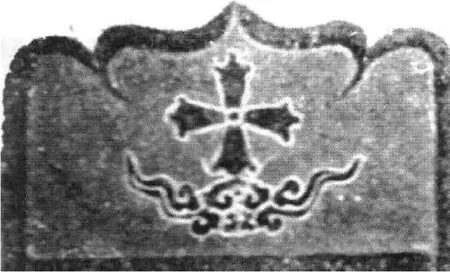

圖29 房山十字寺舊址所立“敕賜十字寺碑”碑首所刻十字架,1365年(採自顧衛民《基督宗教藝術在華發展史》,24頁,下圖)

我們注意到,北京房山十字寺元碑碑首所刻十字架也爲兩股交織在一起的熊熊火焰承托著(圖29)。可見,在十字架圖像中,“火焰”並不一定專門針對“珍珠”,但毫無疑問,“火焰”與“十字架”組合在一起一定有其特殊的意義,似在表達殉難、殉道之義〔1〕Bruce L.Shelley,The cross and flame:Chapters in the history ofmartyrdom,Michigan:Eerdmans,1967.。

關於祥雲,傳統觀點認爲與道教有關,因而認爲景教十字架圖像藝術也受到了道教的影響〔2〕克林凱特《絲綢之路上的基督教藝術》,225頁。克林凱特應是受到了佐伯好郎的影響,佐伯就認爲景教碑十字架下的雲朵與道教有關,參看P.Y.Seaki,The Nestorian Monument in China,p.14.直到最近,還有學者在跟進這種説法,參看馬玲玲《蓮花上的十字——中國元代景教碑刻圖像研究》,28頁;殷小平、張展《洛陽景教經幢圖像再考察》,6頁。。最早將這裏的祥雲與基督教經典相聯繫的學者是約翰·福斯特(John Foster)〔3〕約翰·福斯特著,楊欽章譯《刺桐城牆的十字架》,《海交史研究》1989年第2期,106—116頁。該文初刊於《英國皇家亞洲學會會刊》第1—2期,1954年,1—25頁。,筆者表示贊同,認爲祥雲圖案從基督教經典索解更爲貼切。按照《聖經》的説法,祥雲應該與主耶穌升天以及再返人間(降臨)有關。《新約》的《使徒行傳》説“他(指耶穌——引者)就被取上升,有一朵雲彩把他接去,便看不見他了”(徒1:9)。還説:“你們(指加利利人——引者)爲什麽站著望天呢?這離開你們被接升天的耶穌,你們見他怎樣往天上去,他還要怎樣來。”(徒1:11)〔4〕《聖經注釋本》之《新約》,261頁。又《新約》的《馬可福音》也記載:“耶穌説:‘你們必看見人子,坐在那權能者的右邊,駕著天上的雲降臨。’”(可14:62)〔5〕同上書,113頁。在《新約》的《馬太福音》中主耶穌也有類似的表達:“然而我告訴你們,後來你們要看見人子坐在那權能者的右邊,駕著天上的雲彩降臨。”(太26:64,《聖經注釋本》之《新約》,66頁)《新約》的《路加福音》也載:“那時,他們要看到人子有能力、有大榮耀駕雲降臨。”(路21:27)〔6〕《聖經注釋本》之《新約》,183頁。由此可知,不僅主耶穌升天時“有一朵雲彩把他接去”,他再次來到人間時,也是“駕雲降臨”。可見,十字架由祥雲襯托别具深意,應與道教無關。因而,我們也能見到少量元代景教十字架直接由祥雲承托而不添加其他元素(圖30,另參圖24)。元代也偶見由蓮花和祥雲組成的複合型“雲蓮座”承托十字架,如房山十字寺遺址出土的元代景教十字架刻石之一〔1〕該景教刻石的詳細情況,參看徐蘋芳《北京房山十字寺也里可温石刻》,《中國文化》1992年第2期,184—189頁。“雲蓮座”採用了徐先生的稱謂。。該“雲蓮座”上部爲雙重仰蓮,下部爲卷雲紋(圖31)〔2〕“雲蓮座”蒙元時期的實例還可參看下文所列圖33e。。現在看來,這種做法早在景教碑時期即已出現,景教經幢緊隨其後,可見這種做法自唐至元一脈相承。

圖30 泉州海交史博物館藏元代景教徒墓頂石上雕刻的十字架,十字架由濃厚的祥雲承托(採自牛汝極《十字蓮花》,38頁,圖版 1-45d)

圖31 如房山十字寺遺址出土的元代景教十字架刻石之一,現藏南京博物院,十字架由雲蓮座承托(採自徐蘋芳《北京房山十字寺也里可温石刻》,圖二)

雖然珍珠、祥雲、火焰等元素與基督教教義直接相關,但從唐至元更長的歷史時段看,這些元素並不是最穩定的景教十字架構圖要素——火焰只是偶見,而珍珠、祥雲出現的頻率雖然也比較高,但也不及蓮花。也就是説,唐元時期,景教十字架圖像最穩定的構圖形式是“十字+蓮花”,由此可見佛教藝術元素在中國景教藝術中的地位〔3〕克林凱特也注意到十字架與蓮花的構圖是景教藝術與佛教藝術相結合的最顯著的特徵,參看克林凱特《絲綢之路上的基督教藝術》,223頁。。這在元代景教十字架圖像中有充分反映(見下文舉例)。在“十字+蓮花”構圖模式中,十字架始終位於蓮花之上,蓮花實際上起著承托和襯托作用,那麽蓮花實際上就相當於十字架的“座”。

從前文所舉中亞和印度河谷發現的景教十字架圖像資料看,這些地區8、9世紀的十字架圖像下方或無承托物,或以中間相連的兩條飄帶承托:圖17的硬幣上的那枚十字架即無承托物;圖16中的三枚景教十字架似乎由波浪狀延伸的藤蔓植物的莖頂起,右側十字架的下方有波斯式飄帶承托〔1〕烏瑞正確指出這三枚十字架屬馬爾他式,但它把十字架下方的飄帶解釋爲植物的莖葉顯然不妥,因爲右側十字架下的飄帶十分清晰,屬典型的波斯樣式(參看烏瑞《景教與摩尼教在吐蕃》,61頁)。。無獨有偶,圖18中的十字架圖案雖然大部分殘缺,但在十字架的底部仍殘留了一條飄帶的後半段,這條殘飄帶的樣式也是波斯式的〔2〕除前文提及的隋虞弘墓石棺牀浮雕外,波斯式飄帶在伊朗法爾斯(Fars)遺存的表現薩珊波斯國王沙普爾一世(ShapurⅠ)接受戰敗者羅馬皇帝投降場景的大型浮雕中,也有生動的表現,可以參看。。

由此可見,中亞地區的景教十字架除繼承了混成於波斯的敍-波混合型這種基本造型外,在裝飾方面還明顯吸收了薩珊波斯藝術的主流元素(聯珠紋和飄帶),但從現有材料看,帕米爾以西也存在給十字架設座的做法。承托狀的飄帶主要起裝飾作用,不宜視爲真正的“座”。帕米爾以西目前所見十字架設座的圖像實例,一可舉本文圖12中的十字架,該十字架的底座清晰可見,底座自下而上呈疊澀式内收;二可舉圖15中的十字架,底座也呈疊澀式内收;三可舉伊斯坦布爾一座建於740年以後的教堂所繪十字架,底座也呈疊澀式内收〔3〕J.Lowden,Early Christian and Byzantine Art,London 1997,Fig.88.;四可舉下拉克多姆卡(Domkhar,在不丹境内)地方的耶穌受難十字架摩崖石刻,該十字架帶有底座,畫面下方有吐蕃文題記“在豬年”,故而西方學者傾向於將其視爲景教在吐蕃人中傳播的證據之一〔4〕烏瑞《景教與摩尼教在吐蕃》,60頁。筆者推測,其年代在9世紀前後。。從以上有限的實例看,帕米爾以西給十字架設座的做法並不普遍,較爲流行的十字架座式爲自下而上逐漸内收的疊澀式。

反觀中國境内唐元時期的景教十字架圖像遺存,設座成爲普遍的做法,這不能不説是景教入華後佛教影響的結果。我們知道,在佛教造像系統中,有爲尊者設座的傳統,佛、菩薩等尊者無論是坐姿還是立姿,都必然設座(或足踏),其中以蓮座(或足踏)最爲流行;同時,佛教藝術中也有爲“聖物”設座的傳統,也同樣以蓮座爲主,如敦煌繪畫中的“法輪+蓮花”

图32 敦煌絹畫七寶之輪寶,大英博物館藏,斯坦因收集品,編號Stein painting 93,9世紀,輪寶由束腰仰覆蓮座承托(採自大

的收構集圖品》形卷一式,(圖圖413-21))〔5〕此條材料承蒙任平山先生舉示,謹此致謝!。顯然,景教受到佛教造像中爲“尊者設座”和“聖物設座”觀念的影響,使爲本教“聖物”十字架設座成爲常態,又因佛教造像中蓮座最爲流行,景教模仿當然首選蓮座。因此,十字架下的蓮花不能簡單地視爲裝飾,它具有“座”的功能。

目前所見的元代景教十字架圖像,除少數直接由祥雲承托以及極個别由火焰直接承托外(見上文舉例),其餘大部分徑由蓮花承托,少部分由蓮花加祥雲承托(圖33),因而“十字+蓮花”圖式成爲唐元景教石刻最重要的裝飾母題。

圖33 蒙元時期景教十字架圖像遺存舉例:a.内蒙古百靈廟-王墓梁敍利亞文景教墓頂石之一,高海燕拍攝於内蒙古博物院;b.房山十字寺景教十字架刻石之二,拓片(採自顧衛民《基督宗教藝術在華發展史》,18頁插圖);c.揚州一清真寺内所藏景教十字架刻石(採自牛汝極《十字蓮花》,30頁,圖版1-34a);d.泉州出土景教墓頂石上所刻十字架之一(採自牛汝極《十字蓮花》,38頁,圖版1-45b);e.泉州出土景教墓頂石上所刻十字架之二(採自牛汝極《十字蓮花》,38頁,圖版1-45f);f.泉州出土景教墓頂石上所刻十字架之三(採自牛汝極《十字蓮花》,38頁,圖版1-45a);g.新疆霍城縣阿力麻里古城遺址所出刻有十字架和敍利亞文銘文的景教墓碑之一(採自牛汝極《十字蓮花》,58頁,圖版3-2a);h.阿力麻里古城遺址所出刻有十字架和敍利亞文銘文的景教徒墓碑之二(採自牛汝極《十字蓮花》,66頁,圖版3-9);i.河北張北縣石柱子梁所出景教十字架蓮花座殘石(採自佐伯好郎《唐宋時代の支那基督教》,493頁,插圖一)

從上舉圖例可以看出,“十字+蓮花”式十字架圖像在蒙元時期分佈的範圍非常廣,南達江南及東南沿海,北至内蒙古草原,西至伊黎河谷〔1〕伊黎河谷的阿力麻里是元代西北地方的景教中心之一,此地景教徒的活動範圍向西一度達到七河流域,向東一度達到内蒙古東部及山東地區,參看劉迎勝《蒙元時代中亞的聶斯脱里教分佈》(刊物目録標題作《蒙元時代中亞基督教的分佈》),《元史及北方民族史研究集刊》第7期,1983年,67頁;張佳佳《元濟寧路景教世家考論:以按檀不花家族碑刻材料爲中心》,《歷史研究》2010年第5期,39—59頁;陳高華《元代内遷的一個阿里馬里家族——“也里可温”的新材料》,《隋唐遼宋金元史論叢》第1輯,北京:紫禁城出版社,2011年,364—375頁;馬曉林《元代景教人名學初探——以遷居濟寧的阿力麻里景教家族爲中心》,《北京大學學報》2016年第1期,134—140頁。,幾乎涵蓋了蒙元的大部分版圖,由此不難看出,唐代形成的“十字+蓮花”構圖模式對後世景教十字架圖像藝術的深遠影響。上舉諸例中,除圖33e由“蓮花+祥雲”承托,圖33h、33i由“蓮座+須彌座”承托外,其餘均直接由蓮花承托。圖33f添加了中國的傳統元素“華蓋”,但這種做法似乎並不普遍。值得注意的是,在佛教藝術實踐中,蓮座的具體形式也是富於變化的,我們注意到這些變化也影響到了蒙元景教十字架下的蓮座:圖33b中的束腰仰覆蓮座應是對佛教束腰仰覆蓮座的直接模仿〔2〕佛教造像中束腰仰覆蓮座唐代最爲流行。;圖33h、圖33i中的座同屬“蓮座+須彌座”類型,這也是出自佛教的做法〔3〕有學者將圖33h中的須彌座與祆教火壇相聯繫(參看克林凱特《絲綢之路上的基督教藝術》,226頁),筆者以爲不妥。首先,須彌座+蓮座是佛教造像中常見的座式,其次,須彌座與祆教火壇在形制上有較大差異:須彌座往往從上下兩端疊澀内收,形成亞腰形,腰身很短,而祆教火壇與須彌座最大的區别是,其有很高的柱狀腰身,這在薩珊波斯銀幣上表現得非常明顯;再次,學者之所以將圖33h中的須彌座與祆教火壇相聯繫,或許還有一層考慮,即其發現地接近中亞祆教流行區域,但圖33i的發現地點表明,“須彌座+蓮座”的構圖形式應該出自中國内地佛教的影響,與祆教無涉。。

雖然元代的也里可温並非唐代景教的餘緒〔4〕殷小平《從〈大興國寺記〉看元代江南景教的興起》,《中華文史論叢》2006年第4輯,289—313頁。,其中應包括元代新傳入的天主教聖方濟各會以及元代從中亞地區重新傳入的景教〔5〕邱樹森《唐元二代基督教在中國的流行》,《暨南學報》第24卷第5期,2002年,109—110頁。,但元代景教的分支,有的或可追溯到唐代景教〔6〕王媛媛《唐後景教滅絶説質疑》,161頁。。上述實物資料對比分析表明,蒙元景教很大程度上繼承了唐代景教藝術,這可視爲唐、元二代景教關聯的實物證據。

我們同時還注意到,從地域範圍來看,“十字+蓮花”的構圖模式主要流行於中國境内,中國以外的地區罕見。從中亞地區發現的十字架圖像遺存看,受波斯藝術風格的影響比較明顯,但未見引入蓮花等佛教元素,未見承托十字架的蓮瓣或蓮臺〔7〕江上波夫《汪古部的景教系統及其墓石》,47頁。。如前文所言,中亞地區的十字架圖像喜歡用波斯聯珠紋和波斯式飄帶作裝飾。

陳劍光先生認爲,在中國發現的亞述教會的標誌——蓮花和萬字符,可能是波斯人從中亞帶來的雅利安文化傳統的一部分,而不一定是取自中國本土佛教並與之結合的産物。由此看來,兩種宗教間的聯繫可能要比原本設想的少得多〔1〕陳劍光著、李圓圓譯《中國亞述教會的蓮花與萬字符:佛教傳統抑或雅利安遺産?》,《浙江大學學報(人文社會科學版)》2010年第3期,21—29頁。。

關於景教藝術中的蓮花,陳氏認爲波斯境内很早就出現了十字架與蓮花的組合構圖形式,因而與佛教藝術無關,他以文中插圖9、10、11、12爲證據。但細審圖片不難發現,插圖9、10、11中被其視爲“蓮花”的植物,花瓣細長,並不像蓮花,倒像是菊花。其中插圖10、11即本文圖12、13所示材料,讀者可以參看〔2〕直到近期,還有學者認爲本文圖13所列十字架(即論者所謂的聖托馬斯十字架)下的植物是蓮花(參看賈君卿《作爲文化符號的“十字架”及其入華之始的特徵探析》,53頁;殷小平、張展《洛陽景教經幢圖像再考察》,6頁),顯屬誤讀。;而該文插圖12中的植物雖是蓮花,但該材料出自中國境内,與波斯無涉〔3〕陳劍光對其文插圖12存在明顯的誤讀。圖12是一方帶十字架圖案和敍利亞語銘文的景教徒墓磚,作者解釋道:“是來自中亞的一個亞述教會陵墓的敍利亞語銘文。請注意雙蓮花標誌既位於十字底部,同時也位於十字中間,這是很重要的。它被作爲波斯的雅利安文化遺産的一部分,與佛教没有任何關聯,因爲中亞一帶當時並無佛教,故這明顯是亞述教會的自有傳統。”(陳劍光《中國亞述教會的蓮花與萬字符:佛教傳統抑或雅利安遺産?》,24頁)然而事實上,圖12是出土於中國赤峰的一方寫有敍利亞文和回鶻文雙語銘文的景教徒墓磚,並非出自中亞。其年代也絶没有作者判斷的那麽早,據其上的回鶻銘文,可知該墓磚的年代爲公元1253年,屬蒙元時期(參看James Hamilton et Niu Ruji,“Deux inscriptions funéraires turques nestoriennes de la Chine orientale”,JA,282,1994,pp.147-164;牛汝極《十字蓮花》,106—108 頁及圖版 5-4)。。可見目前並没有可靠證據證明十字架與蓮花的組合構圖形式源自波斯教會。

中國境外唯一發現“十字+蓮花”式組合構圖的地方是南印度,遺存的年代相當於中國的蒙元時期。但學者指出,泉州是宋元時期對外貿易第一大港,南印度出現的此種類型的十字架應是蒙元時期泉州基督教影響南印度敍利亞基督教的結果,因爲彼時兩地的商貿活動十分活躍,南印度的敍利亞基督徒有可能來到泉州從事商業活動〔4〕肯·帕里《刺桐基督教石刻圖像研究》,119頁。。筆者贊同這一看法,因爲畢竟此種構圖模式早在唐代就在中國出現了,也就是説,此種構圖模式最早出現於中國。因此我們可以認爲,“十字+蓮花”式的十字架構圖模式是在吸收中國佛教藝術的基礎上形成的中國景教藝術的特有模式,加之其歷唐元二代經久而不衰,影響深遠。已有學者正確指出,蓮花十字架是中國東方教會最典型的標誌〔5〕同上書,118頁。,事實上,“十字+蓮花”這一中國景教藝術特有的構圖模式也可視爲景教藝術在中國本土化的重要標誌之一。

上述“十字+蓮花”的構圖模式的分佈範圍足以説明,唐元景教藝術中的蓮花元素是中國本土佛教藝術影響的結果。視中國景教藝術中的蓮花爲佛教藝術影響的結果,並不是孤證:前文已分析中國景教藝術對佛教經幢的深度模仿,後文還將分析唐元景教藝術對佛教藝術中飛天的吸收以及唐代景教尊像畫在繪畫風格方面對佛教繪畫的吸收等。

至於陳劍光提到的萬字符,似可另當别論。按萬字符的使用的確非常廣泛〔1〕關於古代東西方萬字符使用的複雜情況,參看芮傳明、余太山《中西紋飾比較》第二章《卍形紋飾》,上海古籍出版社,1995年,39—95頁。,景教藝術中出現萬字符的確不能徑視爲源自佛教的證據,但值得注意的是,景教藝術中出現萬字符的情況目前材料所及僅見於蒙元時期集中流行於鄂爾多斯(Ordos)地區的一批青銅十字架徽章。但這一類型的十字架當另有淵源。

圖34 鄂爾多斯出土帶萬字符的青銅十字架徽章(採自牛汝極《十字蓮花》,12—13頁,圖版1-13;1-14)

圖35 敦煌莫高窟北區出土鄂爾多斯式青銅十字架徽章(採自姜伯勤《敦煌莫高窟北區新發現中的景教藝術》,圖1)

這些帶有萬字符和鴿形圖案的銅鑄小型十字架(圖34),不僅造型獨特,且有很强的地域性,主要集中出現於鄂爾多斯地區,屬蒙元汪古部的遺存,其他地區罕見,唯一的例外是20年前敦煌莫高窟北區的考古發現。以其小巧且無其他附著物,有學者認爲它們可能是佩戴的徽章〔2〕彭金章、王建軍、敦煌研究院編《敦煌莫高窟北區石窟》第二卷,北京:文物出版社,2000年,43頁;姜伯勤《敦煌莫高窟北區新發現中的景教藝術》,338—340頁。也有學者將其解釋爲印章(參看牛汝極《十字蓮花》,12頁),但視爲徽章似乎更合理。,筆者表示贊同。筆者推測,此種十字架很可能是信教人士作爲徽章而隨身佩戴的,權且稱其爲十字架徽章。莫高窟北區的考古發現是指出土於北區洞窟的一枚鄂爾多斯式青銅十字架徽章,編號爲B105:2(圖35),考古報告將其年代定爲西夏或西夏以前〔3〕前揭《敦煌莫高窟北區石窟》第二卷,42—43頁;彭金章《敦煌新近發現的景教遺物——兼述藏經洞所出景教文獻與畫幡》,52頁。。學者傾向於將其視爲唐代景教賡續的實物證據〔4〕姜伯勤《敦煌莫高窟北區新發現中的景教藝術》,348頁;彭金章《敦煌新近發現的景教遺物——兼述藏經洞所出景教文獻與畫幡》,53頁。,但觀其造型特徵和製作方式,顯然屬於鄂爾多斯系統。更爲重要的是,迄今爲止,没有找到鄂爾多斯式青銅十字架與唐代景教藝術中的十字架構圖形式的任何聯繫——萬字符與鴿形圖案不見於更早時期的中原内地的景教藝術中。二者唯一的相似之處是,都使用了東方敍利亞教會流行的馬爾他式十字架〔1〕包括敦煌出土的這枚也屬馬爾他式。姜伯勤先生認爲屬希臘式,但彭金章先生已正確指出應屬馬爾他式(參看姜伯勤《敦煌莫高窟北區新發現中的景教藝術》,343頁;彭金章《敦煌新近發現的景教遺物——兼述藏經洞所出景教文獻與畫幡》,53頁)。。因此筆者以爲,與其將鄂爾多斯系統的基督教視爲唐宋景教的賡續,不如將其視爲與東方敍利亞教會有一定淵源關係的另一支東方基督教,以往學界已有類似的主張〔2〕學界一直比較流行的看法是,這一類地域特徵非常的突出的徽章式青銅十字架與唐宋景教遺物不一定有聯繫,是另有淵源的一些景教遺物。現在看來,這一看法仍值得重視,敦煌的新發現並不足以改變這一看法。。由此可見,鄂爾多斯式十字架圖案中出現的萬字符,不宜視爲中國佛教藝術影響的結果,當另有淵源。考慮到莫高窟的這枚青銅十字架徽章屬於鄂爾多斯系統,筆者以爲其年代不會太早,將其視爲西夏遺物較爲合適。汪古部位於西夏東北部,與西夏接壤,因此西夏境内出現鄂爾多斯式青銅十字架徽章也就不奇怪了。由此可見,鄂爾多斯式青銅十字架徽章與唐宋時期中原内地的景教藝術不存在承繼關係,因此不能用這批材料以偏概全,來比附整個中國景教的情況。

圖36 元天主教安德魯·佩魯亞斯主教墓碑,泉州出土(採自吴文良著、吴幼雄增訂《泉州宗教石刻(增訂本)》,B15.1)

泉州的元代基督教石刻遺存表明,出自中國景教的“十字+蓮花”構圖模式還直接被元代入華的天主教聖方濟各會吸收,這裏可舉泉州出土的元代天主教安德魯·佩魯亞斯主教墓碑上的圖案爲例。該墓碑碑頂作尖拱形,已被損毁,碑身正面陰刻拉丁文九行,由此得知墓碑主人爲安德魯·佩魯亞斯主教;銘文上方雕刻十字架、飛天、蓮花圖案,十字架立於蓮花之上,兩身飛天對稱雕於十字架蓮花的兩側,惜鑿毁嚴重,僅餘輪廓(圖36)〔3〕吴文良原著,吴幼雄增訂《泉州宗教石刻》(增訂本),北京:科學出版社,2005年,373—375頁。。

圖37 香港道風山基督教叢林標誌——十字蓮花(採自該叢林官網 http://www.tfscc.org/首頁)

饒有趣味的是,“十字+蓮花”構圖模式至今還影響著中國的基督教藝術,最典型的實例莫過於香港道風山基督教叢林的標誌物〔1〕道風山基督教叢林的標誌物信息承蒙汲喆先生和王偉僑女史見告,謹此致謝!。道風山基督教叢林由挪威傳教士艾香德牧師(Karl Ludvig Reichelt)於1930年在香港創辦,並邀得丹麥建築師艾術華(Johannes Prip-Moller)設計龐大的中國式建築群。該叢林是一個以中國傳統文化藝術手法去宣揚基督褔音教義的地方,其宗旨是培育及發展基督教本土化靈修、藝術和禮儀,並致力建立文化和宗教之間的交流和合作〔2〕以上有關道風山基督教叢林的基本信息係筆者根據該叢林官網http://www.tfscc.org/資料整合而成。。基於上述價值取向,叢林的標誌物“十字架”採用了“十字+蓮花”的構圖模式(圖37),而且在叢林建築物的窗户上也隨處可見十字蓮花的標記。這一構圖模式既能體現該叢林宣導的基督教藝術本土化的宗旨,又能體現該叢林宣導的宗教之間的交流的宗旨,可謂匠心獨運。可以肯定,其創作靈感應該來自中國景教“十字+蓮花”構圖模式的啓發。景教碑以及早期發現的部分泉州基督教墓石上所刻的“十字+蓮花”圖樣經明末天主教傳教士陽瑪諾(Emmanuel Diaz)所著《唐景教碑頌正詮》一書的提示,諒必早已爲世人所知,至少傳教士們不會陌生。值得注意的是,道風山的十字架也頗有特點,其下臂略長,其餘三臂等長,這體現了拉丁式十字架的特點,但是其臂並不等寬,且末端外凸,這又是馬爾他式十字架的特點,亦即中國景教十字架的特點,因此道風山十字架又體現了晚期西方教會與早期景教十字架的深度融合。道風山基督教叢林的做法應與20世紀20—40年代在華天主教會推動的“基督教藝術中國化”運動有關,但也從一個側面反映了中國景教藝術因素影響之深遠。

蓮花對中國景教藝術的影響尚不止此,景教寺院建築藝術也應受到了它的影響。唐元時期的景教寺院遺址雖然已難尋覓,但仍有一些蛛絲馬跡。房山十字寺舊址曾保留著若干早期建築柱礎,這些柱礎無一例外均爲蓮花柱礎——礎面浮雕覆蓮。從造型風格觀察,覆蓮蓮瓣飽滿肥短,每一瓣的外部邊緣略内凹,屬典型的唐代風格(圖38)。通過實物對比,可以加深這一印象(圖39、40)。因此,房山十字寺舊址保留的這批柱礎石,一方面爲上文對該景教寺院初建年代的判斷再添旁證,另一方面,也意味著,早在唐朝時期,景教寺院在建築方面就已採用蓮花作建築裝飾元素。這無疑是受到了唐代建築廣泛使用蓮花柱礎、蓮花瓦當的影響。而柱礎、瓦當以蓮花爲裝飾,無疑來自佛教的影響〔1〕劉敦楨主編《中國古代建築史》(第二版),北京:中國建築工業出版社,1984年,111—114頁。。

圖38 房山十字寺舊址保留的早期建築柱礎(採自顧衛民《基督宗教藝術在華發展史》,26頁插圖)

圖39 西安大雁塔門楣石刻蓮花柱礎綫圖

圖40 西安唐大明宫遺址出土蓮

此外,我們還注意到,元代景教墓碑上除廣泛使用“十字+蓮花”主題圖案外,有時還單獨雕出蓮花作獨立的裝飾圖案,這種做法在内蒙古百靈廟-王墓梁元代景教墓碑中頗爲流行(圖41、42、43),這應是受中原内地唐代以來景教藝術重視佛教蓮花圖案影響的結果。

圖41 内蒙古百靈廟-王墓梁元代景教墓碑之一,仰面刻一朵蓮花和一行敍利亞文(採自牛汝極《十字蓮花》,圖版4-9)

圖42 内蒙古百靈廟-王墓梁元代景教墓碑之二,拓片,仰面刻一朵蓮花和一行敍利亞文(採自牛汝極《十字蓮花》,圖版4-20)

圖43 内蒙古百靈廟-王墓梁元代景教墓碑之三,拓片,仰面刻一朵蓮花和一行敍利亞文(採自牛汝極《十字蓮花》,圖版4-21)

在景教碑十字架下方兩側對稱雕出的兩枝花枝,最初有學者誤認爲是基路冰(cherubim,即有翼天使)〔1〕如錢念劬《歸潛記》的説法,參看朱謙之《中國景教》,132頁。,後有學者認爲是愛神木或百合花〔2〕顧衛民《基督宗教藝術在華發展史》,4—5頁。。按“愛神木”即香桃木的美稱,原産地中海沿岸,其葉偏窄長。從這兩枝花枝的外形看,葉片尖長,與愛神木或百合花都有些相似,不過筆者傾向於後者,因爲在基督教中,百合花的宗教意涵更加明顯。在基督教中,百合花象徵著純潔、貞潔和天真無邪,還象徵著耶穌復活,因此在復活節時,百合花束經常出現在基督徒家庭中。白百合花還被認爲是聖母之花,象徵著聖母的純潔。但景教徒不拜聖母〔3〕朱謙之《中國景教》,133頁。,因此景教藝術中出現的百合花當無此意。《聖經》中似乎比較强調百合花的生長環境,如提到野地裏的百合花(太6:28)〔4〕《聖經注釋本》之《新約》,16頁。、山谷中的百合花以及荆棘中的百合花等(歌2:1-2)〔5〕《聖經注釋本》之《舊約》,1296頁。。有人認爲這是在暗示百合花耐得住寂寞、受得了卑微、經得起試煉的品格——這可以引申爲基督徒所應具備的品格〔6〕王雷《三朵百合花》,基督福音網上閲讀材料,網址:http://www.dyjdj.com/fuyinjiangzhan/zhuri/2015-01-06/48031.html.,可備一説。景教碑出現的百合花也並非孤例,在後來的景教石刻中偶爾還能見到,如房山十字寺舊址遺留的兩方元代景教刻石上的兩束盆花之一(圖44)。有人認爲它們可能是荷花〔1〕如最早發現這兩方刻石的外國人克里斯托芬·伊文就持此看法,參看莫爾《一五五〇年前的中國基督教史》,99頁。,但是花卉葉子明顯偏細長,與荷花的大圓葉頗不相類,倒是與百合的葉子有幾分相似,因此筆者傾向於認爲,此盆花不是荷花,應是百合。不過,在中國景教藝術中,百合花終究没能抵擋住蓮花的光芒,雖然百合花與蓮花在品格上有相似性,但景教徒寧願用蓮花取代百合花,這當是順應了中國人業已形成的對蓮花的宗教内涵的認知,和因佛教藝術的普及使中國人對蓮花存在普遍向好的心理情感,因而百合花在中國景教藝術中的流行程度也就十分有限了。

圖44 房山十字寺舊址保留的景教刻石上的盆花之一,拓片(採自顧衛民《基督宗教藝術在華發展史》,18頁插圖)

圖45 北京廣安門外蓮花池西南舊跑馬場附近發現的景教殘墓石,其上淺浮雕十字架主題圖案以及蔓草花卉裝飾圖案(採自佐伯好郎《唐宋時代の支那基督教史》,507頁圖版)

圖46 房山十字寺舊址保留的景教刻石上的盆花之二,拓片(採自顧衛民《基督宗教藝術在華發展史》,18頁插圖)

最後需要補充説明的是,在中國景教藝術的花卉植物裝飾紋樣中,除了最爲流行的蓮花和間或出現的百合花以外,還有其他一些藤蔓植物和花草,只是我們一時還不能辨識它們究竟是何種植物,如20世紀20年代在北京廣安門外蓮花池西南舊跑馬場附近發現的景教墓石上雕刻的蔓草花卉圖案(圖45)〔2〕佐伯好郎認爲這些蔓草花卉圖案的構圖有蓮花、石榴及雛菊的意匠(參看佐伯好郎《唐宋時代の支那基督教史》,508頁),但筆者細審圖版,仍無法確定。,再如房山十字寺景教刻石上的另一束盆花(圖46)。

(五)飛天

如所周知,飛天是佛教藝術中的基本元素,皆作淩空飛翔狀,而基督教藝術中的天使不少也作淩空飛翔狀,因此二者的造型有一定的相似性,但仍比較容易區分:前者無翼而後者有翼。迄今所見的唐代景教藝術中但見飛天而不見天使,這一現象頗耐人尋味。洛陽景教經幢上的十字架兩側的飛天是迄今所見中國景教藝術中最早的飛天,它暗示此時一種新的景教構圖模式已經形成,即“十字架配二飛天”的構圖模式。蒙元景教遺存表明,這一模式被蒙元景教所繼承,“飛天”成爲蒙元景教石刻中出現頻率僅次於“蓮花”的十字架裝飾母題〔1〕吴文良著,吴幼雄增訂《泉州宗教石刻》(增訂本),圖版 B15.1、B30、B31、B32、B34、B41、B50 等。,顯然,飛天與蓮花一樣,係又一被中國景教造型藝術吸收的佛教藝術元素。

已有學者注意到這種模式與早期基督教藝術中的一種特殊構圖模式即“十字架兩側對稱配置二天使”構圖模式的關聯〔2〕肯·帕里《刺桐基督教石刻圖像研究》,121頁;葛承雍《景教天使與佛教飛天比較辨識研究》,4頁。。在筆者看來,“十字架兩側對稱配置二飛天”的構圖模式應脱胎於早期基督教藝術中的“十字架兩側對稱配置二天使”構圖模式。在早期基督教藝術中,一種比較常見的主題是,兩個天使從兩側手持一個花環或圓環,環内爲一枚十字架,從而形成“十字架兩側對稱配置二天使”的構圖模式(圖47、48),迄今所見此構圖模式的最早實例是現藏於伊斯坦布爾考古博物館的土耳其境内出土的公元4世紀中期的拜占庭石棺浮雕〔3〕Samuel Lieu,“Christian and Manichaean remains from Zayton”,in Iain Gardner,Samuel Lieu and Ken Parry,eds,From Palmyr to Zayton:Epigraphy and Iconography(Silk Road studies,10),pp.189-206.。將這一構圖模式中的天使替换爲飛天,同時去掉花環或圓環,就變成了“十字架兩側對稱配置二飛天”模式〔4〕有學者認爲,這種構圖模式與早期基督教藝術中“雙天使對稱托舉十字架”的構圖模式無關,主要理由是波斯、粟特、回鶻景教遺物中未曾發現有翼天使形象;在以入華粟特人後裔爲主的洛陽景教徒的中亞故鄉也可能没有使用有翼天使的圖像藝術(參看殷小平、張展《洛陽景教經幢圖像再考察》,16—21頁)。但是,其一,經過後起的伊斯蘭教的洗禮之後,波斯、粟特、回鶻景教遺物本身就很少,其中未發現天使形象並不意味著一定没有天使形象,事實上,波斯、粟特景教遺物中仍有遺例(一件收藏於俄羅斯聖彼得堡艾爾米塔什博物館的約9、10世紀的帶有敍利亞銘文的粟特銀盤上的圖像屬景教主題,表現基督受難、葬禮及復活等内容,其中在復活場景中的基督兩側對稱出現了4身有翼天使。值得注意的是,該銀盤是6、7世紀波斯藝術的仿製品,説明粟特景教的該主題源自薩珊波斯,參看 Ian Gillman and H.-J.Klimkeit,Christians in Asia before1500,pp.215-216,and pl.21);其二,新疆米蘭遺址發現的約公元3世紀的有翼天使與中亞犍陀羅藝術有很深的淵源關係,這已是學界共識,因此即便米蘭有翼天使與早期基督教藝術無關,但至少可以證明,中亞地區很早就存在有翼天使造型藝術,它在中亞的出現應早於基督教在中亞的傳播,中亞地區早期的有翼天使造型藝術應源自希臘化時代的希臘藝術;其三,正如正文中所示,這種構圖模式對“雙天使對稱托舉十字架”構圖意匠的模仿是顯而易見的,但若將其視爲中國景教藝術的獨創,其創作靈感的來源没有著落。綜上所述,我認爲上述學者的觀點有待商榷。。因此,這採用的顯然是一種圖像置换手法,進而用佛教的飛天表達基督教天使的宗教内涵。研究中國景教石刻藝術的西方學者也注意到了這一“替代”現象,不過,由於當時尚未發現唐代的考古資料,他們誤以爲置换最早發生在蒙元時期〔1〕約翰·福斯特《刺桐城牆的十字架》,111頁。。

圖47 聖母子與聖者、天使,一部亞美尼亞《福音書》的象牙封面,6世紀(採自 J.Lowden,Early Christian and Byzantine Art,Fig.44)

圖48 聖安德列聖堂壁畫(採自J.Lowden,Early Christian and Byzantine Art,Fig.78)

圖49 龍門古上洞窟頂飛天,唐(採自《中國石窟·龍門石窟》第二卷,圖版160)

學者已正確指出,景教經幢中飛天的造型,特别是第二組造像的飛天造型,與龍門石窟盛唐時期的佛教造像中的飛天造型幾乎完全相同〔2〕羅炤《洛陽新出土〈大秦景教宣元至本經及幢記〉石幢的幾個問題》,36頁。。這裏,我們進一步提供可資參比的圖像資料(圖49)。因此可以肯定,第二組造像中的飛天造型是直接模仿自龍門唐代石窟造像。而第一組造像中的飛天如前文所言,長圓臉,體形清瘦,學者已指出,這些特徵與洛陽地區北魏石窟中的飛天造型頗有相似之處〔3〕葛承雍《景教天使與佛教飛天比較辨識研究》,7頁;殷小平、張展《洛陽景教經幢圖像再考察》,14—15頁。。筆者進一步認爲,此組造像中的飛天造型應源自對龍門石窟、鞏縣石窟等石窟中北魏飛天造型的模仿〔1〕可資參比的物件,龍門石窟可以龍門賓陽中洞窟頂飛天、蓮花洞南壁中央下部佛龕龕楣飛天以及六獅洞窟頂與正壁左側上部飛天爲例,參看龍門文物保管所、北京大學考古系編《中國石窟·龍門石窟》第一卷,北京:文物出版社,1991年,圖版24-27、57、58、119、120等;鞏縣石窟可以第3窟中心柱南側主龕龕楣飛天爲例,參看孫英民、朱軍主編《佛國墨影——鞏縣石窟寺拓片萃編》,鄭州:大象出版社,2014年,96—97頁圖版。。雖然景教經幢同時模仿不同時期的飛天造型的用意尚不明瞭,但經幢上不折不扣的飛天形象充分説明,唐代景教藝術替换天使的做法的確迅速且徹底。不過,中國景教藝術中的飛天造型也在隨著時代的變化而變化。元代泉州景教墓碑上的飛天頭戴蒙古式尖頂冠(蒙古語“包閣塔格”,boghtaq,漢譯爲顧姑、故姑、古固等),蒙古式雲肩替代了早期飛天的披帛,雙足分别裹於裙中,形成剪刀叉,與早期飛天裸露雙足的情形形成鮮明對比(圖50)〔2〕肯·帕里《刺桐基督教石刻圖像研究》,121—122頁。。這表明元代景教藝術中的飛天已蒙古化了。

圖50 泉州出土元代景教墓石雕刻之一(採自吴文良著、吴幼雄增訂《泉州宗教石刻(增訂本)》,圖版B31)

圖51 泉州出土元代基督教墓石雕刻之一,四翼天使(採自吴文良著,吴幼雄增訂《泉州宗教石刻〔增訂本〕》,圖版B5)

蒙元時期的變化尚不止此。這一時期,西方天使的形象開始重新出現在泉州、揚州等地的基督教墓碑雕刻中,不過跟飛天一樣,它們的衣冠服飾已蒙古化,如天使也頭戴蒙古式尖頂冠,身披蒙古式雲肩,且有模仿佛教的成分,如採用佛教結跏趺坐姿(圖51)。筆者推測,它們很可能是蒙元天主教聖方濟各會重新帶入的。受其影響,元代景教墓碑中也開始出現天使形象,更有甚者,出現了飛天與天使的混合形象,即既有天使的羽翼,又有飛天曼妙的身姿和飄逸上揚的裙帶(圖52、53)。

圖52 泉州出土元代景教墓碑之一,拓片,碑銘爲回鶻文(採自牛汝極《十字蓮花》,圖版7-12)

圖53 泉州出土元代景教墓碑之一,碑銘爲敍利亞文(採自吴文良著,吴幼雄增訂《泉州宗教石刻(增訂本)》,圖版B19.2)

段文傑先生指出:“天使的形象是西方藝術家發揮高度想象力創造出來的藝術形象,他們把不能飛的人和善飛的鳥結合在一起,使機靈而不能飛翔的人具有鳥的飛翔本領。但是,在固定羽翼的控制下,追求真實感和人情味的西方天使,往往缺少輕盈、靈活而優美的舞姿和遨遊太空的精神境界。這種藝術想象與中國人的審美理想和審美情趣不盡相同。”〔1〕段文傑《飛天——乾闥婆與緊那羅——再談敦煌飛天》,《敦煌研究》1987年第1期,8頁。而飛天恰好具有輕盈、靈活而優美的舞姿和遨遊太空的精神境界,符合中國人的審美理想和審美情趣,這或許是爲什麽景教藝術創作者急於將天使替换爲飛天的主要原因。

但形態的替换並不意味著功能也隨之替换。這是一個内容與形式的問題,即“天使”的宗教内涵與“飛天”的藝術形式的結合〔2〕葛承雍《景教天使與佛教飛天比較辨識研究》,7頁。,進而言之,是以佛教藝術的形式表達景教藝術的宗教内涵。學者根據佛經的提示,將飛天的職能歸納爲三項:其一是禮拜供奉,表現形式爲雙手合十或捧供品呈奉獻狀;其二是散花施香,表現形式爲手托花盤、香爐或持花瓶、花束,作散佈狀;三爲歌舞樂伎,表現形式爲手持各種樂器,作演奏、舞蹈狀〔1〕鄭汝中、台建群主編《中國飛天藝術》,合肥:安徽美術出版社,2000年,6頁。。景教墓幢以降的資料顯示,十字架兩側對稱出現的飛天皆面向十字架,或執花或手托供品,因此它們體現的功能似乎類似佛教,是禮拜供奉,禮拜供奉的對象是十字架。但這只是表象的一面,從其出現的具體場合可以看出其實質的一面。

從中國景教藝術中飛天出現的場合看,皆與信徒的死後安排有關——唐代的唯一一例,出現在景教墓幢上,其餘蒙元時期的皆出現在景教墓石或墓碑上,這提示我們,中國景教藝術中的飛天的真正功能可能需要結合其所處的特殊環境進行分析。既然這裏的飛天是天使的替代品,我們首先需要簡單回顧一下基督教中天使的角色。

在基督教中,天使是傳達上帝旨意的特殊使者,在基督教圖像中,天使圖像還與耶穌升天有關,被引申爲傳遞死者的靈魂以待肉體的復蘇。天使向上托舉十字架象徵著耶穌基督戰勝死亡的勝利,以及死者的永生〔2〕肯·帕里《刺桐基督教石刻圖像研究》,123頁。。蒙元景教墓碑上的敍利亞文碑銘中常見“完成了上帝的使命”“願亡者的靈魂在天堂安息”等表述〔3〕碑銘中的相關内容,參看牛汝極《十字蓮花》,144、149、155、158 頁。,這是在祈禱亡者獲得永生。同時,蒙元墓石雕刻中也出現了飛天托舉十字架的圖像(如圖50)。至此,我們對中國景教藝術中的飛天的真正功能可以作如下合理推斷:它們主要服務於信徒的死後安排,其主要的宗教意涵或在於助力亡者超越死亡,使其靈魂早日升天,獲得永生。

由此看來,中國景教藝術中的飛天雖然是天使的替代品,但在景教信徒眼中,它們仍然是天使,更確切地説,是“飛天化”的天使,它們跟蒙元時期再次出現的真正的天使一樣,都履行著天使的職能。那麽,飛天與天使的混合形象的出現也就不難理解了,因爲在景教信徒看來,二者没有本質區别。

二、繪畫遺存:補充性考察

《景教碑》碑文所引唐貞觀十二年(638)的詔書中謂“大秦國大德阿羅本,遠將經像,來獻上京”〔4〕録文據朱謙之《中國景教》附録一,234頁。,但《唐會要》所載同一詔書作“遠將經教,來獻上京”〔5〕《唐會要》卷四九“大秦寺”條,上海古籍出版社,1991年,1011—1012頁。,與《景教碑》有“像”“教”一字之差。對此差異,富安敦(A.Forte)認爲,《唐會要》是對原詔文的節録,《景教碑》則是完整著録原文〔1〕Antonino Forte,“The Edictof638 Allowing the Diffusion of Christianity in China”,in P.Pelliot,L'inscription Nestorienne de Si-ngan-fou,edited with supplements by Antonino Forte,Kyoto,Paris 1996,pp.349-367.轉引自林悟殊《西安景碑有關阿羅本入華事辨析》,《文史》2008年第1輯,收入氏著《中古夷教華化叢考》,蘭州大學出版社,2011年,117頁。。但這顯然與實際情況不符,因爲節録只需删減内容,不必改動字詞。林悟殊先生認爲,兩者的差異是景淨對原詔書刻意篡改的結果,景教初傳中國時應無聖像崇拜,到了景淨時代中國景教已有聖像崇拜,於是在《景教碑》中景淨將原詔書中的“經教”改爲“經像”了〔2〕林悟殊《西安景碑有關阿羅本入華事辨析》,119—120頁。,可備一説。敦煌景教繪畫和高昌景教壁畫遺存的發現,使中國景教存在聖像崇拜成爲不爭的事實,只是崇拜究竟起於何時目前尚不清楚。中國景教所崇拜的聖像,最有可能是耶穌基督像,這已被上述繪畫所證實〔3〕有學者認爲,阿羅本所攜之“像”可能也包含聖母像之類(參看張緒山《景教東漸及傳入的希臘—拜占庭文化》,88頁),但涅斯托利派無聖母崇拜,這與涅斯托利派對瑪利亞的態度基本一致,涅派不承認瑪利亞爲“神之母”(Mother of God),因而不具有神聖性(參看朱謙之《中國景教》,17、133頁),因此瑪利亞不太可能成爲景教偶像崇拜的對象。。這僅有的幾件繪畫遺存堪稱東方景教藝術的稀世珍品,已受到學界廣泛關注。

圖54 敦煌景教絹畫修復綫圖,其中耶穌所持節杖頂端的十字架原已不存,原畫耶穌頭冠上的十字架的末端所嵌珍珠(參圖22a),該綫圖也未表現出來(採自佐伯好郎《唐宋時代の支那基督教史》,483頁插圖)

(一)敦煌景教絹畫

這幅殘景教絹畫出自敦煌藏經洞,爲斯坦因(A.Stein)收集品,編號 Stein painting 48,年代約公元9世紀,現藏大英博物館,圖22a即爲其局部(圖54)。

針對這幅繪畫的研究,學界已達成以下幾點共識:1)畫面人物爲耶穌基督;2)畫面人物手持十字架並於頭冠、胸部佩戴十字架的做法可以與文獻所載十字架的配置佩戴方式相互印證〔4〕所謂文獻所載即元代梁湘所撰《大興國寺記》中所謂“十字者,取像人身,揭於屋,繪於殿,冠於首,佩于胸,四方上下,以是爲準”(《大興國寺記》收録於《至順鎮江志》卷九《僧寺》“大興國寺”條,南京:江蘇古籍出版社,1999年,365頁)。;3)繪畫受到了佛教圖像藝術的影響。這幾點共識已基本成爲定論,但就第三點而言,仔細梳理前人的研究不難發現,除個别學者如松本榮一外,學者們對這幅繪畫中的佛教藝術因素普遍缺乏微觀考察,因此本文側重於第三點即繪畫中的佛教藝術因素的再考察,當然,這也是基於本文主旨的考慮。

1931年,魏禮(A.Waley)最早正式著録這幅繪畫時就已正確指出它的景教屬性,但他同時認爲,它在敦煌卻是作爲菩薩崇拜的〔1〕A.Waley,A Catalogue of paintings recovered from Tun-huang by Sir Aurel Stein,London,1931,pp.81-82.。這幅畫是否被作爲菩薩崇拜似乎可以再討論,但魏禮的判斷表明,他已注意到這幅畫中的佛教藝術因素,即該畫具有菩薩造型的某些特點。佐伯好郎最早稱之爲“景教的佛畫”〔2〕佐伯好郎《景教の研究》,東京:東方文化學院東京研究所,1935年,912頁;又見同氏《唐宋時代の支那基督教史》,484頁。,繼之松本榮一、羽田亨皆認爲,這幅繪畫受到了唐代佛像畫樣式的影響,佛畫被采入爲基調〔3〕松本榮一《敦煌畫の研究》(圖像篇),東方文化學院東京研究所,1937年,802—803頁;羽田亨《西域文化史》,52頁。。之後學術界一直延續著這些基本看法〔4〕如朱謙之《中國景教》,199—120頁;陳繼春《唐代景教繪畫遺存的再研究》,69—71頁,等等。,但如上文所言,這些研究大多缺乏微觀考察。以下從畫中人物的頭光、頭髮與頭冠、佩飾、體徵、手勢、著裝等方面對這幅畫中的佛教藝術因素進行具體分析。

頭光 畫中人物耶穌基督的頭光頗爲醒目,呈橢圓形,分内外數重。如所周知,光環是印度教、佛教、瑣羅亞斯德教和基督教藝術的共同視覺元素,象徵著所有這些宗教中有關發光、照耀等最爲重要的元素〔5〕彼得·弗蘭科潘(Peter Frankopan)著,邵旭東、孫芳譯《絲綢之路:一部全新的世界史》,杭州:浙江大學出版社,2016年,49頁。。傳統基督教藝術中的聖者如耶穌基督、聖母、聖子、聖徒、天使等,都普遍施有頭光〔6〕傳統基督教藝術中頭光的使用情況,參看I.Conlay與P.F.Anson所著The New Library of Catholic Knowledge:The Art of the Church(London,1964)一書以及 John Lowden所著 Early Christian and Byzantine Art(London,1997)一書所提供的豐富插圖。二書的資料相加,恰好涵蓋了西方天主教的傳統和東方教會的傳統。下文涉及的傳統基督教藝術中耶穌基督其他特徵的觀察,也主要綜合自二書的插圖資料,特此説明,不再出注。,儘管如此,仔細觀察這幅畫的頭光的基本特徵,仍然能明顯感覺到佛教美術中佛、菩薩頭光的影響。首先,傳統基督教藝術中的頭光皆爲正圓形,而這幅畫中的頭光呈橢圓形,這應是當地佛教頭光形制影響的結果;其次,傳統基督教藝術中的頭光罕見内外數重,而這幅畫中的頭光分内外數重,這也應是佛教頭光做法影響的結果;再次,傳統基督教藝術中的頭光除耶穌基督的頭光中嵌入了十字架符號外,其他裝飾並不多見(偶見其周緣飾聯珠紋),而這幅畫中的頭光施以火焰紋緣飾,按頭光中多裝飾特别是緣飾火焰紋的做法是佛教美術的傳統,因此這幅畫中頭光施以火焰紋緣飾的做法無疑來自佛教,可視爲佛教式頭光〔1〕松本榮一最早指出了這裏的火焰紋與佛教的關係,並將此頭光稱爲佛畫式頭光,甚是。參看氏著《敦煌畫の研究》(圖像篇),802頁。。

髮與冠 畫中人物耶穌基督頭戴寶冠,頭髮束於冠内。傳統基督教藝術中罕見耶穌基督帶頭冠,頭髮常作波浪式披髮狀。而如所周知,佛教美術中的菩薩往往束髮戴冠,因此這裏耶穌基督的束髮著冠也應是模仿佛教美術的做法。不過,這裏的頭冠並没有完全模仿菩薩寶冠的樣式,此寶冠外緣呈羽翼狀,這種做法不見於菩薩寶冠,松本榮一認爲這是受薩珊波斯羽翼裝飾風格影響的結果〔2〕松本榮一《敦煌畫の研究》(圖像篇),804、810頁。。

佩飾 畫中人物耶穌基督戴著嵌有珠寶的項鍊,手臂戴臂釧手鐲。傳統基督教藝術中耶穌基督甚至聖母都罕見佩飾,因此畫中人物佩飾項鍊臂釧手鐲的做法應是受到佛教美術中菩薩造型影響的結果。

體徵 畫中人物耶穌基督體徵方面最值得注意的是頸部有三道蠶紋,這種做法不見於傳統基督教藝術中。按頸部施三道蠶紋是佛教美術中佛、菩薩造型的特有表現,因此畫中人物頸施三道蠶紋的做法無疑來自佛教的影響。

手勢 畫中人物耶穌基督右手拇指與中指相撚,其餘三指自然舒展,這種手勢也不見於傳統基督教藝術中。以往學者在考察這幅繪畫的佛教因素時,唯對該手勢關注較多。正像許多學者指出的那樣,這種手勢其實也是模仿自佛教美術。具體而言,是對佛陀説法印的模仿。

著裝 畫中人物耶穌基督著裝方面最值得注意的是對佛教通肩式袈裟的模仿,這與傳統基督教藝術中流行的耶穌基督的寬大的袍服式著裝有很大區别。畫中人物胸、腹部衣紋自上而下呈波狀下延正是佛教通肩式袈裟胸腹部衣紋的一般處理方法。

綜合以上觀察不難看出,這幅景教絹畫高度模仿了當時的佛教美術,其具體元素來自佛與菩薩造型的綜合,因此畫中人物耶穌基督的形象兼具佛與菩薩的造型特點,而與傳統基督教美術中的耶穌基督形象相差甚遠。

(二)高昌景教壁畫

1905年,勒柯克(A.Le Coq)率領的德國普魯士吐魯番探險隊在吐魯番高昌故城東門外的一處景教寺院遺址(編號爲T)中發現了兩幅景教殘壁畫,年代約爲9、10世紀,即回鶻高昌時期,因此屬高昌回鶻王國的景教遺物。其中編號爲MIKⅢ6911的這幅在筆者看來帶有某些佛教因素,因此筆者重點考察這一幅。

這幅畫的主題,自勒柯克首次提出,比較一致的意見是“棕枝主日”(Palm Sunday)〔1〕A.von Le Coq,Chotscho:Facsimile-wiedergaben der wichtigeren Funde der ersten KÖniglich preuissischen Expedition nach Turfan in Ost-Turkistan,Berlin,1913,Tafel 7;佐伯好郎《景教の研究》,910頁;又見同氏《唐宋時代の支那基督教史》,472—473頁;松本榮一《敦煌畫の研究》(圖像篇),805頁。羽田亨著,耿世民譯《西域文明史概論(外一種)》,北京:中華書局,2005年,18—19頁;朱謙之《中國景教》,198頁;陳懷宇《高昌回鶻景教研究》,174—175頁。。需要補充的是,由於壁畫殘缺,原畫面中很可能不止三位信徒;以往論者多認爲這三位信徒中,只有最右端者爲女性(束高髻、雲鬢寬大),其餘兩身爲男性(頭戴褐色筒形帽),但仔細觀察其餘兩身的面部特徵,可以肯定其餘兩身也是女性〔2〕松本榮一首先指出此三人爲“唐服婦人”,近期陳繼春指出三人皆爲女性,筆者表示贊同,參看松本榮一《敦煌畫の研究》(圖像篇),805頁;陳繼春《唐代景教繪畫遺存的再研究》,68頁。,只是女著男裝而已,因襲了唐代女著男裝的樣式之一——内著長裙、外著翻領式大氅(圖55)。

圖55 高昌景教殘壁畫《棕枝主日》,柏林亞洲藝術博物館藏,編號M IK Ⅲ 6911,約 9、10世紀(採自 A.von Le Coq,Chotscho,Tafel 7a)

儘管這幅“棕枝主日”壁畫已受到廣泛關注,但學者一般認爲其風格與佛畫不類,而有西方畫的風味,人物容貌、服飾等有明顯的波斯特徵〔3〕A.von Le Coq,Chotscho,Tafel 7;松本榮一《敦煌畫の研究》(圖像篇),805頁。羽田亨著、耿世民譯《西域文明史概論(外一種)》,18、158—159 頁。。事實上,這幅畫也潛在地受到了佛教美術意匠的影響,具體而言,三位元代女信徒的造型源於高昌回鶻佛教藝術中的回鶻王族女供養人造型。

圖56 柏孜克里克石窟第20窟回鶻王族女供養人像,柏林亞洲藝術博物館藏,編號M IK Ⅲ 6876b,約9、10世紀(採自賈應逸編著《絲綢之路流散國寶·吐魯番壁畫》,163頁,圖版 95)

高昌回鶻佛教藝術中的回鶻王族女供養人形象多見於高昌回鶻時期的佛教石窟中,她們通常頭戴博鬢冠,著通裾大襦,側身站成一列,面向主尊(主尊通常爲佛),雙手持一長梗花枝袖於腹前,呈恭謹禮拜狀,實例如柏孜克里克石窟第20窟回鶻王族女供養人像(圖56)。

《棕枝主日》畫面中的女信徒也側身站爲一列,面向尊者(教士),雙手亦於當胸持一長梗花枝,呈恭謹禮拜狀。將圖55中的景教女信徒形象與圖56中的回鶻佛教女供養人形象兩相比較不難看出,二者除了頭冠、服式不同外,其餘都高度相似,顯然存在模仿行爲。但二者年代大致同時,究竟是誰影響了誰似乎需要特别考慮。如所周知,繪製供養人是佛教美術的慣常做法,其出現的頻率極高,高昌回鶻佛教藝術自然也不例外,這從柏孜克里克石窟第16、18、20等窟中留存的男女供養人群像壁畫可見一斑〔1〕這些洞窟均屬高昌回鶻時期,可惜這些供養人壁畫大多已被德國探險隊盜割而去,現存德國柏林亞洲藝術博物館,參看賈應逸編著《絲綢之路流散國寶·吐魯番壁畫》,濟南:山東美術出版社,2013年,138頁圖74、145頁圖80、161頁圖94等。。基於這一考慮,我們認爲應是高昌回鶻佛教藝術中十分成熟的供養人繪製傳統啓發了彼時當地景教寺院壁畫中信徒類人物造型的創作意匠,也就是説,高昌回鶻景教壁畫《棕枝主日》中的女信徒的構圖形式模仿自高昌回鶻佛教美術中的回鶻王族女供養人的形象。

三、結 論

張廣達先生指出,一種宗教在與其他宗教磨合的過程中,總是不斷吸收借鑒著其他宗教;各宗教都在不斷適應變化,以獲取更多信徒的皈依〔2〕據2017年4月26日張廣達先生在臺灣政治大學所做的題爲《唐代三夷教的傳佈和近年霞浦文書、奈良大和文華館藏相關宗教繪畫研究》的學術講座内容。。“不斷適應變化”其實也包含了本土化的内容。景教在華本土化的努力是顯而易見的〔1〕前揭林悟殊《唐代景教與廣州——寄望嶺南文博工作者》,78—82頁。,對佛教概念的借用、對佛教藝術因素的吸收可視爲其在華本土化的重要内容,緣因彼時佛教不僅是實力强大的主流宗教,且同屬外來宗教的佛教在華成功實現了本土化從而徹底立足,足堪外來宗教本土化的典範。因此,作爲後來者的摩尼教、景教等,勢力與佛教不可同日而語,爲建立它們在華傳播的長效機制和尋找最允當的本土化途徑,均採用了“援佛入摩”“援佛入景”的傳教模式。林悟殊先生曾指出景教向主流宗教靠攏的必然性〔2〕林悟殊《唐代景教傳播成敗評説》,氏著《唐代景教再研究》,99—100頁。。當然,這也符合一種宗教在與其他宗教磨合的過程中總是不斷吸收借鑒其他宗教的邏輯。從摩尼教、景教在華的宗教實踐來看,“援佛”既包括對佛教概念的借用,又包括對佛教藝術因素的吸收。因此從這個意義上講,認真研究摩尼教、景教對佛教藝術的吸收也是研究這兩種夷教在華本土化的重要環節。

本文通過對有關考古資料的梳理分析,從微觀層面對唐、元二代景教藝術吸收佛教藝術的情況進行了全面考察,獲得如下認識:至遲9世紀初,景教已完成了對佛教經幢的全面模仿,無論是形制佈局,還是實際用途,景教經幢都完全模仿佛教經幢;與佛教經幢一樣,景教經幢也包括立於墓地的“墓幢”和立於寺院的“寺幢”兩種形式;各種跡象表明,景教模仿佛教建經幢的做法間接被蒙元景教所繼承。飛天與蓮花係另兩種被中國景教造型藝術吸收的重要的佛教藝術元素。至遲9世紀初,景教藝術中已完成了飛天對天使的置换,這種做法亦間接被蒙元景教所繼承,直至方濟各會傳教士的到來,中國的基督教藝術中纔重新出現真正的西方天使形象。不過,這些西方天使也很快受到漢地飛天造型的影響,因而蒙元時期的基督教藝術中一度出現了飛天與天使的混合形象。受佛教藝術中爲尊者設座傳統的影響,至遲8世紀後期,景教已將佛教的蓮花座納入其造型藝術,將蓮座安放在十字架之下,從而形成了“十字+蓮花”這一中國景教藝術特有的構圖模式,這一模式歷唐、元二代經久不衰,影響深遠,從而成爲中國景教藝術的最典型標誌,至今還影響著中國的基督教藝術。蓮花對中國景教藝術的影響尚不止此,它還影響了景教寺院建築裝飾藝術和景教墓葬建築裝飾藝術。蒙元時期,佛教藝術中的“蓮花座+須彌座”的複合型座式也被景教藝術所吸收,表明唐代以來流行的蓮座十字架底座又有了新發展。從有限的景教繪畫資料看,敦煌景教絹畫是對當時佛教美術的高度模仿,以致畫中人物耶穌基督的形象與傳統基督教美術中的耶穌基督形象相差甚遠,而兼具佛、菩薩的特徵;高昌景教壁畫則從另一方面展現了高昌回鶻佛教美術對高昌回鶻景教藝術的影響,即對高昌回鶻佛教藝術中的供養人造型意匠的模仿與吸收。

筆者曾指出,宗教圖像之間的相互借鑒和影響包括兩個層次:一是將一種宗教的某種神祇形象完全移植到另一宗教中,並賦予其新的名稱和含義,這可視爲是將異教的神祇直接並入本教圖像志的做法;一是一種宗教的某些圖像元素局部地被另一種宗教造型藝術所吸收,造成二者局部特徵的相似〔1〕姚崇新、王媛媛、陳懷宇著《敦煌三夷教與中古社會》,蘭州:甘肅教育出版社,2013年,102—103頁。。綜觀唐、元景教藝術對佛教藝術的模仿與吸收情況,也基本符合上述原則,對飛天的吸收相當於第一層次,當然,更多情況屬於第二層次。

張廣達先生認爲,日本學者富永仲基在他的《出定後語》一書中提出的“加上”原則〔2〕富永仲基著,富永氏自譯《出定後語》,收入藍吉富主編《現代佛學大系》第29册,臺北:彌勒出版社,1984年,1—61頁。按富永仲基是18世紀日本著名的排佛學者,以批判佛教經典著稱。《出定後語》的主要觀點,是認爲佛教聖典並非釋尊直説,乃是隨著時代的推移漸次添加而成,因而提出所謂“加上”原則,進而認爲,佛教界所秉持的“諸教皆釋迦之直説”爲至愚之事。富永氏可視爲日本“大乘非佛説論”的先驅。今天用歷史主義的眼光看,富永氏的觀點無疑是正確的,但他的主張遭到當時日本教内人士的激烈反對也是可以理解的。,同樣適用於三夷教文本與圖像的研究〔3〕見前引張廣達先生的講座。。綜觀景教藝術在華本土化的過程,“加上”的做法的確很明顯,具體而言,如十字架下的蓮花座、須彌座、祥雲以及敦煌景教絹畫中耶穌基督的頭冠、佩飾等,皆可視爲“加上”物,其中不少體現在對佛教藝術因素的吸收方面。但實際情況表明,除了“加上”的做法之外,還同時存在“置换”的做法,如用佛教的“飛天”置换基督教的“天使”、用佛教式的“頭光”置换基督教式的“頭光”等。但無論“加上”也好,“置换”也罷,並不影響景教藝術對其自身宗教内涵的表達。這樣做的目的只有一個,即都是要使景教藝術更加“接地氣”,從而達成擴大影響的最終目的。

最後,通過本文的考察加深了我們對景教十字架類型的認識,這一認識雖然只能視爲本文研究的副産品,但仍然具有一定的現實意義,因爲對於景教十字架的類型,學界目前的認識並不到位。以往大多認爲屬馬爾他式,也有認爲是希臘式。現在看來,言希臘式屬誤讀,而言馬爾他式雖然大致正確,但並不周嚴。本文認爲,景教十字架實際上是一種經過波斯教會影響的馬爾他式十字架,即所謂“敍-波混合型”十字架,此種混合型十字架的突出特點是敍利亞教會流行的馬爾他式十字架與波斯教會慣用的珍珠的結合。景教十字架的“敍-波混合型”特點正好反映出經波斯傳入中國的景教帶有一定的波斯“烙印”——這也是本文對景教十字架更爲詳細考察的意義所在。

附識:本文在寫作過程中,在資料搜集方面先後得到李鴻賓先生、任平山先生以及汲喆博士、高海燕博士、王偉僑女史、羅雪菱同學的熱情幫助;投稿後,匿名審稿人提出了十分中肯的修改意見,特别是使我避免了兩種重要研究成果的遺漏。在此一併致以衷心的感謝!