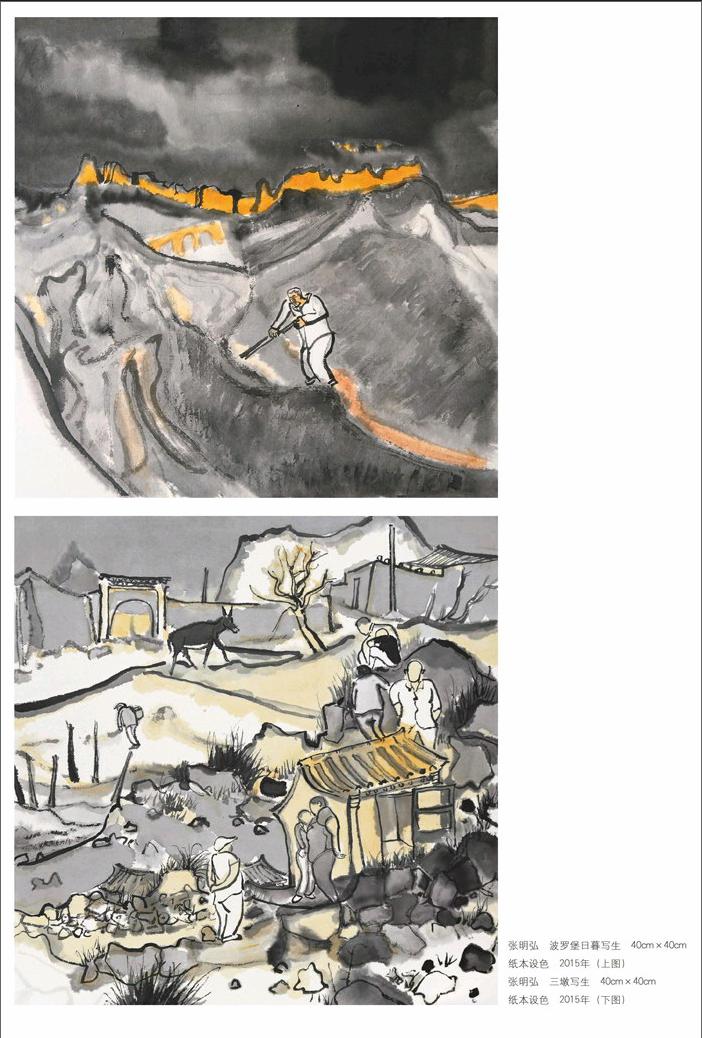

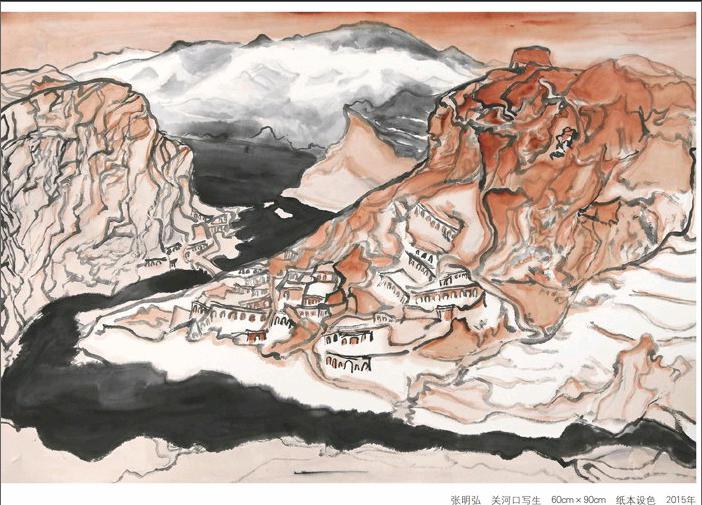

寻根

2017-10-12张明弘

张明弘

“寻根长城”写生计划这一路走来,已是近五百个日夜,从出发的那一刻,带着疑惑与迷茫,到如今的坚定与辛酸,风餐露宿的岁月,颠沛流离的生活,尽管偶尔让我们焦头烂额,却坚定了我们一定要走下去的果决之心。

在长城沿线上,或许我们还没有找到最满意的答案,却已然有了最深切的体会。家族是什么?家族是一个个人名还是一块块墓碑?什么是根脉?根脉又在哪里?那些几代人居住后遗留下来的古宅,那些荒废了的院落,又在向世人说着怎样的哀歌。“我们在这片土地上长大,这方热土哺育了我,该如何去回报这份恩情与馈赠?又能为这片土地做点什么?”试问,有多少人这样问过自己,问过那颗浮躁而淡漠的心。现在的人,没有了对家族传承的意识,更不要讲中国传统文化的传承。

俗话说,滴水之恩当涌泉相报。如今,我们受着涌泉之恩,可曾想过要滴水相报。从古至今,“鸦有反哺之义,羊有跪乳之恩”。而我们人呢7除了不断地索取,一代代的在故土上寻求我们成长的基石,待长大之后,却远走高飞不肯回归故里。

在古代,就算只是中了个举人或者进土,也会衣锦还乡,若是榜上有名,更是高头大马,锣鼓喧天的荣归故里。返乡之后,第一要修缮祖宅,第二要补葺宗祠,第三是修葺祖坟。他们认为自己的家族宗亲是自己最直接的根脉,多少一生求取功名不过是为了光耀门楣。在他们眼里,能够为家族带来荣耀,能给家族建所规制的庭院,那他们毕生便心满意足了,若是能为父老乡亲做点什么,辟如修桥铺路、办私塾、建祠堂,那便是几代人传承的佳话。这是一种文化,一种传承,一种心意。如果没有了这种传承,很多中国传统文化的精髓便缺失了。

家,是一个人的“根”,村落是当地的“根”,千千万万个村落就是国家的“根”。我们把这段旅程叫“寻根”,是因为我们在找寻那些即将消亡的村落,需找所有人的家,寻找那些我们缺失的根脉与传承。很多人在喧嚣中迷失,在浮华中忘却,迷失了回归的路,忘却了“根”之所在。一代代人背井离乡而去,后辈们慢慢忘记了祖籍何地。有的孩子可能从出生到成人,都不曾回顾故里去看一眼,去看一眼坍塌的祖宅,去看一眼荒草丛生的祖坟。

我想,造成这种结果的原因有很多方面:其中之一是,所有的生活、生产中心在快速地向城市挪移,村落里变得人丁稀少。农村合并学校,村里没有了小学,都集中在镇上,农村很多地方地广人稀,镇子几十里一个,很多村庄里年轻人因为孩子要上学,只好搬到镇上去;另一个原因是,大量农民在外打工赚钱,劳动所得基本就是自给自足养活老小,他们还挣扎在生存的原始积累阶段。有些人好不容易上了高等学校走出了大山沟,但却没有一颗回报家乡的心,只一心想要在城里安家落户,不想再回到家乡那贫穷的地方去。

为什么他们不愿回到家乡,回去那个养育他的地方?为什么他们无所眷恋?为什么他们极力逃出他们曾经儿时的乐园?为什么他们失去了“根”的意识?对留在家乡的父母亲人漠不关心?为什么他们不懂得感恩?这是一个叫人心痛又值得深思的问题。传统文化的缺失,让太多的人变得自私自利,变得麻木不仁,变得薄情寡义。

我们,该如何唤醒那些远离家乡的游子之心,让他们想起,在他的故土上,还有年迈的父母需要关怀与赡养?还有祖宗留下的宅院需要修缮与保护。让他们明白,老人也好,老房子也好,都是他们的“根”,是他們的“德”,是他们的过去,也是他们的未来!