大美青海 护绿植绿保护“中华水塔”

2017-10-12张志国

文|本刊记者 张志国

大美青海 护绿植绿保护“中华水塔”

文|本刊记者 张志国

Beautiful Qinghai Protected "China Water Tower" by Green Planting and Green Protection

工程造林初见成效

青藏高原是举世闻名的长江、黄河、澜沧江三大江河的发源地,因而有“三江源”之称。这里平均海拔在4500米以上,所以又被誉为“中华水塔”。

1998年11月9日,青海省人民政府发布了《关于停止天然林采伐的通告》,开启了天保工程的序幕。自2000年全国天保工程正式启动以来,青海省将海西州以外的7个市(州)共39个县(局、区)纳入天保工程实施范围,总面积39.13万km2,占全省国土总面积的54.3%。

今年8月中旬,本刊记者跟随天保行采访团走进大美青海,深刻感受到了青海省实施天保工程的巨大变化。

天保工程新成效

西宁南北山绿化总面积51万亩

青海省南北山绿化指挥部办公室绿化处处长朱洪杰身材魁梧,嗓门洪亮。站在青海省西宁市的北山上,朱洪杰向本刊记者介绍,西宁南北山绿化工程实施前,由于特定的自然地理条件,山势起伏,沟岭相隔,地形破碎,岩石裸露,土壤贫瘠,植物稀少。通过多年持续不断地绿化两山,提高人居质量,改善城市生态环境,让荒凉的南北山变成两片“绿肺”,是西宁各族群众殷殷期盼。

朱洪杰说,早在国家天保工程启动之前,1989年青海省委、省政府高瞻远瞩,审时度势,决定绿化西宁南北两山,成立了青海省南北山绿化指挥部,历任省委书记或省长任总指挥,协调解决工程建设中的重大问题。

西宁南北山绿化一、二、三期工程,绿化总面积51万亩,从1989年至今已完成绿化荒山31万亩,栽植各类苗木3473万余株,总投资19.5亿元。使西宁市区南北两山的森林覆盖率由1989年的7.2%提高到现在的75%,形成了以乡土针叶树为主,乔灌结合、针阔混交的森林植物群落。

西宁市北山的大寺沟绿化区,记者见到了在这里工作了27年的护林员段国禄。他是一个连续多年获得先进个人的护林员。今年45岁的段国禄,多年来把自己的青春奉献给了林业,奉献给了南北山的绿化。

“记得1991年刚来时,山上草都没有。第一年首先是平整山地,然后从山下抬水,一棵棵栽树。”段国禄的家在距西宁50多公里的湟中县,回去一趟不容易,就索性住在山上。当年段国禄才18岁,一个作业区有十几个人。

“我们在山上种了柏树、杨树等。山上种树本来就不容易,遇上恶劣天气就更困难了。”段国禄对记者说,1994年曾下了一场暴雨,当时冲毁了9户人家,工人们在山上扎的帐篷也进了水。

“最要命的,是刚种的树苗很多都被冲倒了。当时粗略算了一下,至少有200亩的林子全毁了,差不多一个月的活白干。”段国禄说,雨过天晴之后,工人们又爬上山重新挖坑,清洗树苗,再继续把树种上。

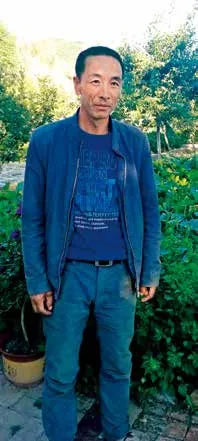

大寺沟绿化区护林员段国禄连续多年获得先进个人

在山上干了6年后,段国禄通过别人介绍,认识了现在的爱人范英。她原本是学理发的,要是在城里开个理发店,收入也不低。但是她为了丈夫放弃了理发这个职业。“结婚后,她就跟着我上山种树了。”段国禄说。从1997年结婚,20年来,范英一直和他种树,两口子夫唱妇随。

范英是个勤快的妇女。在北山的半山腰上,有一幢管护房。记者看到,段国禄夫妇在房前屋后种了苹果、桃树,还建了一个暖棚,种了黄瓜、西红柿等蔬菜。院子里还种了许多花花草草。在一片碧绿的大山之间,满园春色的小院子和管护房显得格外醒目。

“刚来的时候,每月工资才90元,现在有2000多元了。”段国禄对记者说,两个孩子大的17岁,小的12岁。都在城里上学。孩子只有放假了。才能来到这里和父母团聚,两个孩子全是由爷爷奶奶带大的。

像段国禄这样的护林员,在西宁南北山上还有很多很多。

互助县北山林场是青海省重要的天然生态屏障

互助县北山林场地处青海省互助县东北部,祁连山东端,大通河中下游,祁连山支脉冷龙岭南域,支脉达坂山北坡,南北宽40公里,东西长60公里,海拔2100—4308米,林区总面积169万亩,其中林业用地为153万亩,林业用地中有林地面积为75万亩,天保管护面积为145.68万亩,活立木蓄积量为546.22万立方米,森林覆盖率80.1%,是青海省森林资源分布相对集中,森林蓄积量较大的天然次生林区,林区内资源丰富,分布的植物群系多达30余个,目前已定名的高等植物达1320种,野生动物近200种。

“北山林区是黄河上游水源涵养林区,2004年被青海省区划界定为国家重点生态公益林,是青海省重要的天然生态屏障,在维护全省区域生态方面发挥着不可替代的作用。同时林区是黄河上游天然的绿色生态屏障和生物基因库,是国家生态安全重要保障区,在调节我国北方水分平衡、水资源供给及水土保持中起着至关重要的作用,有着不可替代的功能,生态地位十分重要”北山林场场长赵昌宏告诉记者。

和全国其他林场一样,北山林场已完成了改制,成为一个财政全额拨款的正科级事业单位,办公经费由县财政拨付每人每年3500元,共30.8万元,其主要职责就是看好林子。

赵昌宏介绍,早在1961年,北山林场就开始封山育林。2000年,天然林保护工程实施后,北山林场恢复了2个营林区,建立了8个天然林保护工作站和38个护林点,组建了森林管护队、森林消防专业队、病虫害防治专业队“三队合一”的森林防护专业队。

林区内有加定镇和巴扎乡,14个行政村,总人口1.4万人。赵昌宏介绍,天保工程实施后,面对管护任务大,林牧矛盾突出的现实,将145.68万亩的天保管护区划定成437个管护责任区,将责任区落实到人头进行管护。与省、市、县上级部门沟通争取,从全林区399户建档立卡贫困户中择优选取了153名贫困户担任林区天保工程护林员,另选取100名贫困户担任公益林护林员。

截至目前,北山林场依托相关政策,帮扶北山林区生态贫困户253户,占北山林区建档立卡贫困户的63.4%。天保工程生态扶贫贫困户每户每年1.2万元,公益林扶贫贫困户每户每年1万元,累计争取到生态扶贫资金共计283.6万元,使贫困户当年实现脱贫。

统计数据显示,当地天保工程历时18年,产生了良好的社会效益、生态效益和经济效益,林区实现了“一降三增”:林木消耗量明显下降,累计减少资源消耗12万立方米。森林面积比工程实施前增加了6万余亩,活立木蓄积量增加了137.62万立方米,达到546.22万立方米,增长了15.4%,森林覆盖率增加了13个百分点,达到80.1%。森林生态系统得到维护,森林植被逐步恢复,林分结构渐趋合理,林区生态屏障作用逐步显现。

“随着生态环境的逐步好转,动植物生存环境得到明显改善。”赵昌宏告诉记者,北山林场林区内,消失多年的棕熊、马麝、马鹿、金雕等走兽飞禽重新出现。国家级重点保护植物星叶草、膜荚黄芪、桃儿七、羽叶丁香,以及被誉为高原“三大名花”的龙胆花、杜鹃花、报春花等数量明显增加。第三产业成为天保工程区新的经济增长点,当地群众通过育苗、森林旅游与休闲服务收入大幅提高。

赵昌宏给记者列举了一组数据:2016年林场种苗收入1.2亿元。今年5月至8月,到北山林场旅游的人数达到30万人次,旅游收入900多万元。预计全年门票收入可超过1200万元。

在互助县北山林场扎龙沟天保管护站,记者采访了两个护林员,一个是59岁的赵国昌,一个是41岁的蔡生龙。

林区群众参加种苗生产

门源县仙米林场天保工程支持国有林场开展林下经济林下鸡养殖

赵国昌已经在林场工作了40余年,他几乎跑遍了林场的每一寸土地。他先后从事营林生产、护林等工作,多次被林场评为年度先进工作者、护林防火先进个人等荣誉称号。

赵国昌这位最初的伐木工人几乎对林区所有的植物都如数家珍,像对待自己的孩子一样精心呵护着它们。

每天早晨8点,天还没有大亮,赵国昌和同伴就从护林站出发开始一天的巡山工作。他们要在林区内巡查是否有森林火灾发生,有没有人盗伐、滥砍林木,非法捕猎,随意放牧,是否有森林病虫害发生等等……

骑着摩托车走到山脚。由于山路崎岖,他们就把摩托车放在山脚下,徒步进入山中。陡峭的山路让一般人跌跌撞撞,他们却健步如飞,一走就是10多公里。

天保工程区互助北山扎龙沟风光

中午赶不回管护站,护林员们只能在山中吃饭。好的时候带着方便面、暖壶,能吃点热饭;更多的时候,就是凉水就饼。下午继续巡山,直到太阳落山……

巡山时候并不是那么安全。遇到大雨,有时山上的巨石都能冲下来。下雨天路特别滑,护林员们只能坐到地上顺着坡滑下来。赵国昌记不得有多少次自己滑到山脚,变成了一个泥人。

护林员每两周会有一天休假;但到了防火期,特别是在元旦、春节、清明等传统节日和高火险气象条件时段,全员要对重点火险区严防死守。成为护林员近20年,赵国昌有一半的除夕夜没能在家里过。赵国昌说,刚参加工作时,每天也跟着老场长去山上采植物标本。护林员的工作孤独,他们常年累月驻守在站点,守护这片林子。

记者采访蔡生龙时,他的爱人刘淑琴正好也带着上中学的女儿来看他,因为丈夫已经半个多月没有回家了。他们结婚17年,家里都是自己管,作为中学老师的她,非常支持丈夫的工作。

当年,24岁的蔡生龙还是县林业部门的一名员工,一纸文件将他调到了离家100公里之外的林场,每半个月才能回一次家。至今蔡生龙还清楚地记得刚调到林场工作时的情形:20多人挤在3间低矮的土房里,每天一趟的班车,去一次县城要走4个小时的砂石路。 彼时的蔡生龙并不知道他所从事的这项事业意味着什么。 “秋冬防火,春夏防虫,一年365天,天天防盗。”蔡生龙说,森林管护工作没有休息日。为了守护好这片天然林,护林队员们平均每天要走30多公里的山路。

蔡生龙说,好多人喜欢在林区里野炊、烧烤,发现后就要及时劝阻。 当地不少村民“靠山吃山,靠林吃林”,乱砍乱伐现象严重。为了提高这些人的护林意识,蔡生龙和老队长会经常带着护林员们挨家挨户地发放资料,宣传环保知识。“刚开始时,一天十几份的宣传资料送到老乡家里,他们看都不看就扔了。”蔡生龙回忆说,有时言语稍有不当就可能被辱骂,还没处说理。

2004年冬天,3位村民趁护林员不注意跑到林区偷伐木材,护林员发现后及时发出警告,但仍不听劝阻。等护林员上前阻止时,双方已经扭打在了一起,直到一名护林员报警后,事情才得以解决。 这样的情况一直持续到2010年前后才逐渐好转。随着“天保工程”的持续深入,绿色发展所带来的“生态红利”逐渐显现,当地大力发展的旅游产业和种苗产业让村民们有了更稳定、可观的收入,毁林盗伐的现象才得到根本改观。

现在,蔡生龙和附近村民的关系越来越亲近,他已将自己融入了这片茫茫林海。对于未来,蔡生龙说,希望护林员的待遇能够有所提高。得到社会的认可和尊重,也有利于做好“天保”工作。 “这是保命工程,也是为子孙积德。” 蔡生龙说。

“顾不到家,愧对家人。”北山林场场长赵昌宏说出了这些护林人心中最大的遗憾,动情处不禁有些哽咽。

2006年,赵昌宏曾送一个退休的老职工回家。“很长时间没有回去了,他都找不到自己家。好容易找到了,媳妇不让进,说‘年轻的时候不照顾家里,老了回来干什么?’”

更难的是,由于在山林中很少和人接触,护林员们越来越不会和人交流,变得越发沉默寡言。“有几次我们来站点检查,这些护林员由于害怕交流,就跑到山上,不见我们。“赵昌宏说。

“也许每个护林员都很平凡,但在这个平凡的工作中兢兢业业,不怕劳苦,坚持二三十年就是伟大。”赵昌宏很为自己的职业骄傲。

此外,北山林场在发展育苗产业,带动农户脱贫方面也发挥了重要作用。互助北山林场加塘苗圃生产科科长韩玉先介绍,他们在天保工程项目支持下,率先在全国范围内攻克了祁连圆柏的育苗育种技术,为高寒地区的造林绿化事业作出重要贡献。“在我场的辐射带动下,目前林区的苗木基地达30个,种苗经营已经成为当地农户脱贫致富的好路子。”韩玉先说。

韩玉先今年54岁,毕业于西北林学院林学专业,1986年分到林场,在林业干了30年,据他介绍,现在加塘苗圃以培育大苗为主,主要树种是青海云杉、祁连圆柏、青杄、油松等品种。每年销售二三十万株,主要供应青海、甘肃、内蒙、宁夏等地区,我们的树苗特别受欢迎。年收入有180多万元。

近年来,北山林场积极利用天保工程支持林下经济发展资金,鼓励引导当地住户开展森林旅游,目前已经有10余家扶持户初见成效。今年50岁的范文斌就是其中的一位。他早年在武汉某大学毕业后,从事室内设计,在武汉生活了10年之后,带着妻子在林场提供部分启动资金的扶持下,开设了才伦多森林农庄,吸引了大量海内外游客来此住宿,自己也获得了事业的发展。他现在共有客房19间套房,可以同时入住60人。范文斌说自己从小就喜欢森林,是森林里长大的孩子,在北山林场开农庄,最大的资源就是这片林场,如果没有这片森林他都不会来这里。

范文斌和妻子一起开办才伦多森林农庄

门源县仙米林场去年被评为全国十佳林场之一

仙米林场位于门源回族自治县东北部,林场北接甘肃省肃南县西营河林场,东与甘肃省天祝县毗邻,距西宁市108公里,是全省经营面积最大的林场,也是重要的水源涵养林区,2016年被评为全国十佳林场。

仙米林场场长胡岳向记者介绍,仙米林场隶属门源县环境保护和林业局,成立于1962年,2003年被评为国家级森林公园,2015年成立门源县祁连山自然保护管理分局,保护总面积68022.04公顷,主要保护对象为冰川湿地和森林生态涵养林。

仙米林场的金永寿在林区工作了35年

“全县天然林资源管护任务为291.09万亩,其中有林地40.99万亩”,门源县环境保护和林业局副局长李涛向记者介绍,他们统筹天保工程项目资金,每年开展林业有害生物防控工作,进一步保障了林区林木安全。

“依托中科院计算机所技术支撑,我们充分利用大数据建立了立体感知、管理协同、服务高效的天保工程林业三防智能预警信息综合平台。”李涛说。

在门源回族自治县仙米林场,54岁的金永寿在林区已经工作了35年。他清楚地记得,天保工程刚实施时,有些周边群众并不理解。“当时百姓都烧薪柴,一下不让砍了,很多人并不习惯。到了百姓家里,连水都不给喝,还说‘不让我们烧柴,哪有热水喝’。”

金永寿告诉记者,随着天保工程的深入实施,他们已经每人配备了摩托车,巡护工作更加方便,“经过大力宣传,目前祁连山区已经基本没发现盗猎、砍伐行为,生态环境一天比一天好”。

在门源县浩门林场老虎沟天保工程保护站,记者见到了今年56岁的韦成恩,他在林场担任生态公益护林员。在此之前,他家贫困了七八年,家里有三个孩子。现在,三个孩子中的两个已经成家,还有一个刚大学毕业。前些年,由于家里孩子多、给儿子娶媳妇、送孩子上学的学费支出一度让这个年收入不过1万元的家庭陷入窘迫之地。

担任了生态公益护林员之后,每年有了1.2万元的劳务收入,再加上每年养殖牛羊的收入,年收入达到2.5万元,逐步让这个家庭走出了困境。韦成恩说:“现在我的家庭可以说是脱贫了。”

青海精准施策推进天然林保护工作

青海省林业厅主管天然林保护的副厅长杜海民对记者说,青海省委、省政府高度重视天然林保护工作,实施了天然林禁伐和重点生态区禁牧的举措,并将执行情况纳入目标责任制考核范畴,建立了以县级人民政府为责任主体、政府主要负责人为第一责任人的监管体系。天保一期、二期工程实施后,青海省委省政府坚持生态优先,统筹中央财政、省级财政资金用于天保工程区大规模生态修复,林场职工和附近群众放下斧头油锯,拿起铁锹树苗,完成了采伐者向管护员的转变,天保工程管护面积由一期的2975万亩增加到二期的5517万亩,实现由增量到提质的根本转变。特别是自2009年开始在天保工程区实施重点区域大苗造林183.91万亩,达到了当年植绿、成林的效果。同时,出台了《青海省天然林保护工程护林员管理办法》《青海省林地管护单位综合绩效考核办法》等规章制度,完善了天保工程省级监理制度,定期开展天保工程成效监测,常态化开展打击破坏森林和野生动植物资源犯罪专项行动,取得了连续30年无重大森林火灾的好成绩,林业有害生物无公害防治率达98%。

护林员

据杜海民介绍,近年来,青海省通过在重点林区开展林业三防智能预警建设项目试点,提升天然林保护的信息化、智能化管理水平;开展天然林保护补助资金与保护责任、保护效果绩效考评工作,对全省102个国有林场为主体的国有管护单位每年进行考核评比,建立了导向明确、奖优罚劣的机制;同时,青海省每年安排资金为社会护林员购买意外伤害保险,解决了护林员后顾之忧。

据记者了解,截止2016年底共设置天然林管护岗位13187个,其中社会护林员4129人,家庭合同制管护5757户,生态公益管护员3301人,年人均管护工资达11587元,农牧民群众切实从森林管护中得到实惠,参与生态管护的积极性空前提高。

目前,青海省国有林场全部确定为全额拨款事业单位,林场办社会职能已全面剥离,因此,青海省将改革重点放在加强森林资源管护、搞活森林培育机制和强化基础设施等方面。如今的青海,工程区范围内的天然林资源得到有效保护,生态公益管护员全面落实,天然林保护工程建设迈入了新的发展轨道。

走进三江源,风景美如画。这是记者对青海的印象。到过青海的人,也会觉得青海越来越美了!长江、黄河、澜沧江源头水资源量逐年增加;森林资源面积和蓄积实现双增长;藏羚羊、藏野驴、岩羊、野牦牛等野生动物种群明显增多,三江源头正成为“野生动物的天堂”……

仙米林场天然林雪景