如何实现“浅层地温能+”的模式

2017-10-10李宁波杨俊伟

李宁波,李 翔,杨俊伟,于 湲

(1. 北京市地质矿产勘查开发局,北京 100195;2. 中国地调局浅层地温能研究与推广中心,北京 100195)

如何实现“浅层地温能+”的模式

李宁波1、2,李 翔1、2,杨俊伟1、2,于 湲1、2

(1. 北京市地质矿产勘查开发局,北京 100195;2. 中国地调局浅层地温能研究与推广中心,北京 100195)

目前,为了贯彻落实绿色发展理念,浅层地温能已经得到了越来越广泛的关注。从国家到地方出台了很多政策、法规支持着这种新型可再生能源的开发利用,其发展前景十分广阔。但各地因地理环境、浅层地温能资源禀赋条件和开发利用方式不同,而呈现较大的差异发展。如何能更好地利用浅层地温能,最大限度地做到资源的高效、节约利用,是我们当前需要解决的重点问题。为此,本文在多年浅层地温能研究与实践工作的基础上,总结经验,创新思路,开创可持续发展道路,提出因地制宜、多能并举的发展模式,以浅层地温能为主,充分结合其他可再生能源的开发利用方式,归纳为“四个结合”,并给出浅层地温能未来发展的几点建议,以供参考和借鉴。

浅层地温能;因地制宜;多能并举

0 引言

浅层地温能的开发利用,主要依托热泵技术得以实现。近年来随着大型建筑体(群)量不断增长产生的供能需求增加、我国能源结构的调整、减排治霾压力的加大以及政策法规的支持,使地源热泵技术(土壤源和水源)的应用得到了迅猛发展,浅层地温能的开发利用受到越来越多的重视,并首次写入国家“十三五”地热专项规划。按照《地热能开发利用“十三五”规划》,至2020年我国浅层地温能的建筑物应用面积将比“十二五”末期增加7.26亿m2,达到11.2亿m2(国家发展改革委等,2017)。我国浅层地温能的开发利用将迎来发展黄金时代(表1)。

表1 我国浅层地温能开发利用状况Tab.1 Development and utilization of shallow geothermal energy in China

在看到浅层地温能发展前景广阔的同时,我们也应对其有正确的认识和定位。如何能更好地利用浅层地温能,最大限度地做到资源的节约利用,是我们当前需要解决的重点问题,即从前期的粗犷式发展,逐渐转变为精细化的科学研究、设计与管理。而在物质、经济条件允许的情况下,浅层地温能开发利用的科学、合理性主要体现在其满足性和节约性两方面:满足性即所开采的浅层地温能对建筑供能需求的满足程度,这取决于区域资源条件和开发技术水平;节约性则是在满足建筑需求的前提下,对能源、土地、物质、经济等资源消耗程度的判别,并间接表达其环保属性。在当前社会经济和技术发展状况下,满足建筑的供冷/热需求已不再是难题,浅层地温能的高效开发利用将重点体现在“节约性”上。因此,在未来推进浅层地温能利用的发展过程中,我们应当开拓思路,因地制宜、多能并举,开创一条切实有效地可持续发展道路。

1 浅层地温能的属性及特征

1.1 浅层地温能的属性

浅层地温能是指蕴藏在地表以下一定深度(一般小于200m)范围内岩土体、地下水和地表水中具有开发利用价值的热能,其具有就近利用、储量大、无环境污染、使用方便、基本不受地域限制等优点,是理想的“绿色环保的可再生能源”。从浅层地温能成因角度来看,其具有自身独特的三种属性:

(1)太阳能属性

在地表以下约15m、20m的范围内,由于受太阳辐射影响,其地下温度随时间的周期性变化,越接近地表,温度与环境气温越接近,称为“变温带”,因此,浅层地温能包含太阳能的属性。变温带以下,太阳能对地温的影响基本消失,此时太阳辐射和地球内热之间的影响达到一定的平衡状态,温度的年变化幅度接近于零,称之为“恒温带”,恒温带很薄,其厚度一般为10~20m,且与当地年平均气温接近。

(2)地热能属性

地球内部蕴含着巨大的地热能,通过火山爆发、温泉、喷泉及岩石的热传导等方式,源源不断地向地表传达。其中,通过岩石的热传导作用散热,是地球内部热能向地表散失的主要方式,通常用大地热流和地温梯度来描述该过程。在特定的地质构造及水文地质条件下,地球内热在地壳浅部富集和储存起来,形成了具有开发利用价值的地热能。浅层地温能便在此基础上形成。在恒温带以下,地温场则完全由地球内热所控制,地温随深度增加而增高,称为“增温带”,因此,浅层地温能主要是地热能的属性。

(3)蓄能属性

不同岩土体在非稳态导热过程中都有一定的蓄热能力,物体在温度周期性变化过程中的蓄热能力可以用蓄热系数来表征,瞬态过程中的蓄热能力应按其比热容计算。含水量对岩土体的热扩散率、蓄热系数等热物性参数的影响很大。地下水的流动对岩土中温度分布有显著的“拖动效应”,同时也使岩土的蓄热量增大(刘伊江,2017)。

浅层地温能即是热源也是热汇,即利用热泵技术向地下岩土体中提取或释放热量。在一定的地质条件和气候环境共同作用下,在一定的时间内,地下岩土体在原有温度场的基础上存在一定程度上的蓄冷或蓄热现象,也就是热泵系统向地下的排热速度大于地层向四周热扩散的速度或周围的热补充小于热泵系统从地下的取热,出现了暂时的热(冷)堆积。但地下是个开放的地质体,随着时间的推移,堆积的热(冷)量逐渐向四周扩散,如果地下水径流条件好,则地下温度很快恢复到原始状态。如热泵系统是冬夏两用,如在下一使用季时还没有恢复到原始地温,此部分堆积的热量可通过热泵系统运行将储蓄的冷、热量进行提取,有助于提高浅层地温能利用的效率。地温场的恢复时间与不同地质构造及气象条件有关。因此可以说浅层地温能,也具备一定的蓄存能量属性。

由此可见,浅层地温能赋存在地壳浅部空间的岩土体中,向下接受地球内热的不断供给,向上既接受太阳、大气循环蓄热的补给,又向大气中释放过剩的热量。因此,从宏观地质角度上讲,地球天然温度场分布、水圈、大气圈、太阳等对它都有影响,表现在地温的高低与板块构造的活动性、纬度、水循环、大气循环等密切相关,是多因素耦合作用下的复杂变化过程,这些现象可以称为“浅层地温能的呼吸”(卫万顺等,2008)。

1.2 不同气候带浅层地温能的特征

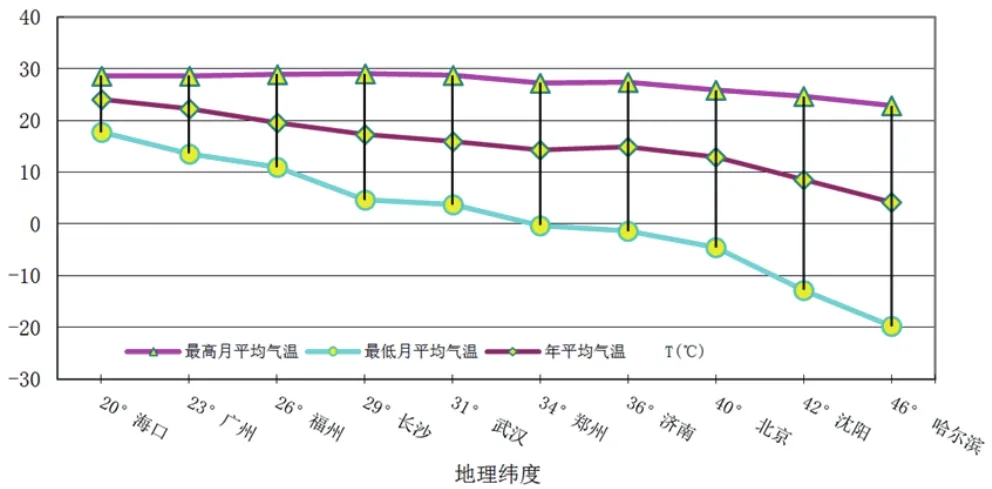

我国幅员辽阔,从南到北有热带、亚热带、温带、寒温带几种不同的气候带,南北方纬度差异较大,年平均气温(及地下恒温带温度)随着纬度的增加而降低,如从海口的24℃变化到哈尔滨的4.5℃;冬、夏季温差也从南向北增加,从海口的11℃到武汉的25℃,再到哈尔滨的42.6℃(图1)。说明南方全年气温高,且冬、夏温差小;北方平均气温低而且冬、夏温差大。不同纬度地区气候温度呈现较大差异。

图1 不同纬度地区年平均气温曲线图Fig.1 The annual average temperature curve in different latitudes

根据图1数据结合我国居民供暖、制冷需求(一月份平均气温低于5℃有供暖需求,七月份平均气温高于24℃有制冷需求)可以分析出,我国中部地区城市(北纬30 ~42)冬冷夏热需要暖/冷双供,并且地表以下200m范围内岩土体温度适中,是浅层地温能资源能够发挥最大作用的地区;南方地区(北纬18~30)以夏天制冷需求为主,冬季供暖需求很小;北方地区(北纬42~50)则以冬天供暖需求为主,夏季制冷量不大(卫万顺等,2010)。又由于浅层地温常年稳定在当地年平均气温之上,并接近,因此,不同地区浅层地温能赋存条件不同,且冬、夏用能情况差异大,尤其是我国北方寒冷地区受太阳辐射少,变温带深度大,约深至30米;地表下200米以浅恒温层温度低,冬季暖需求量大且时间长,夏季制冷需求量很小,多采取单向(只取热或冷)利用方式;所以,在此类地区浅层地温能开采过程中,地下热平衡问题便成为首要考虑因素。

2 实现“浅层地温能+”的方式

采用热泵技术实现浅层地温能的开发利用,由于其节能、环保、运行安全可靠等诸多优点,在全世界范围内得到了广泛的应用。但是往往单一的地源热泵系统承担所有的空调负荷,可能会造成其从地下岩土体中的取/排热量的不平衡,尤其是北方严寒和南方湿热地区,系统周期运行后岩土体温度出现下降或者上升的现象,长期运行系统效率降低,节能性降低。除此之外,地源热泵较常规空调还存在初投资较高,占地面积较大等问题。

如果既能利用地源热泵本身的优势又能克服其缺陷,那将对推动浅层地温能的发展是非常有利的。因此,在总结以往经验的基础上,我们要因地制宜、创新思路,提出以浅层地温能为基础,采用多种能源相结合的供能形式,即复合式热泵系统,优势互补,以更好体现其“节约性”。复合式地源热泵系统利用辅助供热或辅助供冷装置来满足高峰负荷,在维持地下岩土体热平衡的同时降低了系统的初投资,也提高了系统的经济性和运行的可靠性。这样的结合方式具体归纳为4个方面:

2.1 深浅结合

目前,供暖上应用较多的地热能种类有浅层地温能、干热型地热资源和深层水热型地热资源。其中,地表以下由浅及深分别为:浅层地温能,赋存于地表以下200m以浅范围内岩土体和水中;干热型地热资源,赋存于更深层的中低温岩土体中,并且伴随地层深度加大,温度高于同地区浅层地温;水热型地热资源,赋存于深层大于25℃的地下水中。

浅层地温能由于人为定义了其地表以下的深度范围,并且因各地区地质条件以及气候环境不同,表现出可开采资源量的不同,南北地区在用途上也有较大差异。以北方严寒地区为例,地表下浅层岩土平均温度较低,利用当前热泵技术,单位体积岩土体可开采热量相对较少,而建筑供暖需求度高,单一地源热泵系统往往难以满足供能需求,因此,可以考虑当地的地质条件,适当结合深层地热资源的开采,弥补浅部地层能量不足的情况。

(1)浅层地温能与干热型地热资源的结合

以哈尔滨地区为例,年平均气温约5.3℃,一月平均温度为-18.3℃,建筑全年供暖达6个月,而该地区浅层(地表下200米以浅)地温平均温度仅为7.7℃,若只采用浅层地温能供暖,效果可能不佳;但哈尔滨地处松辽盆地王府凹陷,地表下200以深地温梯度较高,可达4~4.5℃/100m,将深度延伸至地表下400~500m,地层温度可达20~30℃,可开采地热资源量也颇为可观(中国地质调查局,2015)。因此,以浅层地温能为主,中层干热型地热资源为辅的开采供暖模式,对于该地区来讲,既节能环保,又经济实惠。

(2)浅层地温能与深层水热型地热资源的结合

根据温度的不同,通常将水热型地热资源划分为高温、中温和低温三类。深层地热资源的开采也主要是水热型地热资源,开发用途有发电、建筑物采暖、农业温室采暖、温水育种、灌溉等多方面。与浅层地温能不同,水热型地热资源蕴藏于特殊的地质单元中,我们称之为“热储”。可利用的水热型地热资源必须满足一定的地质构造、有流体、储量大并且便于开采等条件,并且开采时还要考虑成本、回灌等问题,使其开发利用存在一定的限制。但如果当地该资源赋存条件较好,妥善加以利用,也实为良策。

目前,浅层地温能加水热型地热资源的供暖模式也有不少成功案例,如北京市北苑家园供暖项目,该项目是集住宅、商业、办公于一体的综合性建筑群,供暖面积40.6万m2。实现了地热水的梯级利用,同时结合水源热泵系统,满足了小区内的冬季供暖和夏季供冷需求,这也是北京地区最大的地热+热泵项目。

2.2 天地结合

气候资源包括太阳辐射、热量、水分、空气,风能等,它既是一种宝贵的自然资源,也是一种可利用的可再生资源。气候资源存在区域特点,不同地区资源禀赋条件有差异,如:西藏地区太阳能资源丰富,最高达2333kWh/m2(日辐射量6.4kWh/m2),居世界第二位;内蒙古、东南沿海及岛屿风能资源丰富,年风功率密度在200W/m2以上,甚至达500W/m2。在类似这样的地区合理使用气候资源,将对经济、社会和环境效益产生显著增益。

近20年,我国出台不少节能及可再生能源方面相关的重大政策:1998年,《中华人民共和国节能法》提出,因地制宜、多能互补、综合利用、讲求效益的能源发展原则。2006年,我国颁布并实施《中华人民共和国可再生能源法》,将可再生能源的开发利用列为能源发展的优先领域。同年,我国“十一五”规划提出,加强风能、太阳能的开发利用。十年期间,风能开发增长了一百倍,而太阳能开发更是增长了六百倍,增长数量十分可观。

然而,数量上的增长并不代表效益上的跟进,近几年,由于风力发电装机大规模集中式增长过多,导致风电在当地消纳不及和跨区域输送能力不足等问题,“弃风限电”现象严重,三北地区风电更是重灾区。如何给出相应解决措施,还应当从管理及技术两方面着手。因此,我们提出因地制宜,以浅层地温能为主,结合风能、太阳能的技术手段可以使可再生能源发挥更大作用。例如,辽宁阜新市研发出一种全新高效的太阳能-地源热泵系统,将太阳能集热能量储存在地下,冬季供暖时,将储存的热量进行提取,达到很好的节能效果;或太阳能与热泵直接结合,北京相关高校也在研究太阳能与地源热泵结合为一体的模式;而浅层地温能与风能的结合,将会在规模化利用上有更大的发挥空间。

另外,值得指出的是,浅层地温能与这些新能源的结合,必须要有政府的区域规划来支撑。浅层地温能资源分布跟地理区域有关,如果没有相应地方规划、政策,以及规模发展,发挥的作用就十分有限。

2.3 调蓄结合

调蓄结合指的是,多源复合系统方式综合应用,以浅层地温能为主,深层地热作为补充,其他能源(燃气、油)做调峰,加上蓄能系统,既降低初投资,又保障了系统的稳定运行。如在加拿大亚伯达省,2006年首次安装了一种土壤钻孔热能存储系统,为当地52处住宅提供冬季供暖,根据近年来的监测数据统计,该系统的热量采收率约为25%。这说明蓄能系统是有作用的,但不是说地下完全就是一个封闭的蓄能系统,同时还具有地热能和太阳能的属性。

在热泵系统中,冬季正常供暖,而夏季将空调末端与地下换热系统直接对接,热泵机组不工作,这样的调节方式,在寒区也是十分有效的,补充热量更直接,能对热平衡起到调节作用。长春理工大学光电信息学院浅层地温能开发利用工程,2015竣工投入使用,面积15万m2,以往每年供暖运行成本573万元,而现在采用的地源热泵系统冬季运行成本约175万元。该项目在多项技术上取得突破,夏季制冷不启动热泵机组,直接将末端换的热经过地下换热系统排入地下,很好地解决了冷热平衡问题,对严寒地区浅层地温能的开发应用起到了示范作用。

这里还可列举一个大型复合热泵系统,优化运行管理,提高能源效率的案例——北京用友软件园土壤源热泵+冰蓄冷+水蓄能复合热泵系统。该项目总建筑面积约47.3万m2。利用热泵、冰蓄冷和变频等技术有机结合的复合式热泵系统解决软件园区内建筑的冷暖和生活热水负荷。节约运行费用约400万元/年。较常规供暖方式节能30%左右, 节约1400吨/年标准煤。该项目的亮点在于蓄能系统,夜间是用电谷期,电价便宜,利用谷电价进行制冷/热,并进行储存,白天峰电时提取储存能量,极大地节约了运行成本。系统运行超过十年,十分稳定。该项目还获国家能源局科技进步奖。

2.4 表里结合

水源热泵系统可分为地下水和地表水源,其中地表水源热泵即指江、河、湖、海及污水源热泵。在我国很多地区,地表水资源丰富,其中蕴含的可利用的能量巨大。地表水既容易获取,又免去回灌问题,使用起来十分方便。因此,以浅层地温能为“里”,地表水为“表”,“表里结合”的复合热泵系统,其适用地区更加广阔,系统运行稳定性也更好。如今在北京、上海、南京等地也有很多应用案例。

以上海世博轴复合热泵系统为例。世博轴在国内首次最大规模的应用地源热泵以及江水源热泵技术的空调冷热源集成技术,也是世博园区内唯一全部使用该技术的项目。运用地源+江水源热泵技术设计的世博轴“绿色空调系统”,实现了100﹪的再生能源运用。不仅获得了广泛的社会效益,更获得了可观的经济效益,节能达到30﹪以上。这个自主设计、自主开发、自主施工的项目,创造了中国建筑史上的一个新纪录,并获得“亚洲国际地产投资与开发博览会”(Cityscape Asia)的重要奖项——最佳城市综合体奖。

另外,人工干预地下流场的方式也可以提高浅层地温能的利用效率。如在地埋管埋设周边的临近区域,通过人工抽灌地下水的方式,人为影响了地埋管埋设区地下水流场的持续变化,可以显著改善地埋管换热效果,这一点也在实际应用中得到了证实。因此,在地埋管地源热泵项目前期勘察时,除了收集水文、气象、地质、包括地热相关资料,尤其要注意相关的地下水环境,应充分调查周边临近地区地下水抽灌情况,并在系统设计充分予以考虑。

以上所说的四种结合方式不是孤立的,而是可以相互结合的。总之就是要根据不同地区的资源条件,最大程度地利用好各种资源,提高资源的利用效率。这四个方面做好了,也就从根本上实现了“浅层地温能+”的模式。

3 结论及建议

3.1 政府重视

随着“十三五”的到来,国家及各省市纷纷出台规划政策,地热、浅层地温能无疑成为未来五年内发展的一大新亮点。政府部门将继续通过科学合理地决策,制订推动行业发展的顶层设计。

(1)统筹规划。以“一带一路”建设以及京津冀协同发展为契机,明确以政府为主导,在重点功能区、新城镇、重大工程建设等方面,以刚性的计划、指标,从规划环节予以明确。重视热点区域、重点项目的地热、浅层地温能开发潜能。如在北京地区的冬奥会、新机场、世园会等重点项目、优先采用地热供暖,充分发挥地热、浅层地温能作为清洁能源为区域能源规划建设的积极的作用。

(2)加大政府投入。做好基础勘查评价工作,加大技术研发和推广力度,为释放市场需求提供支持。系统的资源普查和资源潜力评价是资源优势得以充分发挥的基本条件。在现有地热、浅层地温能规划分区的基础上进一步提高工作精度和广度,开展系统的区域调查评价工作,进一步查明地热、浅层地温能资源赋存条件,尤其在资源潜力区和空白区,制定可持续的开发利用方案。

(3)制订优惠政策。通过制订地热、浅层地温能供暖的优惠政策,加大补贴力度。如北京市已有的相关补贴政策,采用切实有效的方法,给予资金支持。选取一定比例的示范城市、示范区进行试点,按一定比例给予资金补贴。对地热开发企业给予一定资助,对地热、浅层地温能供暖企业给予统一优惠电价。对利用地热、浅层地温能为建筑物供暖的新建及改建项目统一执行居民电价标准或给予相应差价补贴,进一步提升地热、浅层地温能等清洁能源在支撑能源安全国家战略中的作用,实现资源的可持续利用。

3.2 规模化利用

当前,我国大气环境污染问题突出。国家及各地方政府都在出台相关政策以期解决该问题。多地通过“煤改”等方式,减少燃煤使用量,降低碳、氮氧化物及硫等排放,实现供暖清洁化。浅层地温能作为一种清洁化的能源,必将在当前形势下发挥更加重要的作用。

然而,在推动煤改清洁能源过程中,在一些农村地区推广浅层地温能利用并不顺利。除去地质条件等先天因素,另一个重要原因就是经济性问题。农村地区逐门逐户的单一户型使用浅层地温能供暖方式会因为建筑面积过小,开发单价成本会过高,而产生不利的推广影响,这也是不经济的。因此,针对这样的问题,必须采取浅层地温能规模化应用的模式,以区域(村或成片建筑)建立供暖组团,来降低开发和运营成本,达到最佳节能性和经济性。

另外,在新建区域推广浅层地温能,尤其是秦岭-淮河一线以南有冬季供暖需求的地区,应当优先发展热泵系统,引导新建建筑优先使用热泵系统,鼓励既有供热系统热泵改造,支持热泵系统配套建设储能设施。

3.3 创新机制

今年以来,各地方“十三五”规划相继出台,在可再生能源发展方面,各地也在继续推进相关鼓励政策的实施或研究制订新政策,并且也在研究新的投资建设模式;在继续推行合同能源管理模式的同时,也大力倡导ppp发展模式,以政府较少的投入,吸引更多社会资本参与到可再生能源基础设施建设中。如给予建设方特许经营,增加资金回流途径;设立初装费,有初投资方面的收益。企业建设方和用户也因新的政策和投资模式,降低了投资成本,提高了建设积极性。

3.4 共同发展

浅层地温能的利用主要通过地源热泵技术得以实现,涉及到地质、暖通、自控等多个专业。目前,行业发展已经形成一条较为完整的产业链,其中也包括不同行业及产业上、下游的各个环节,如技术研发、设备制造、安装、设计、施工、售后服务等。各环节的高度契合是产业链牢固发展所必不可少的。因此,要做到以“我”为主,兼收并蓄,各展所长,相互扶持,即从业人员在自身的专业领域发挥所长,相互借鉴,综合考虑,才能使地源热泵技术在实际应用中更加成功,进而共同推动着浅层地温能事业的发展。

国家发展改革委,国家能源局,国土资源部,2017. 地热能开发利用“十三五”规划[R].

刘伊江,2017. 围岩水文地质条件对地铁隧道热沉积的影响[J].暖通空调,47(5):30-35.

卫万顺,郑桂森,冉伟彦,等,2008. 北京浅层地温能资源[M].北京:中国大地出版社.

卫万顺,李宁波,冉伟彦,等,2010. 中国浅层地温能资源[M].北京:中国大地出版社.

中国地质调查局,2015. 全国省会城市浅层地温能调查评价综合研究报告[R].

How to Implement “Shallow Geothermal Energy+” Model

LI Ningbo1,2,LI Xiang1,2, YANG Junwei, YU Yuan1,2

(1. Beijing Geology Prospecting & Developing Bureau, 2. Shallow Geothermal Energy Promotion Center, China Geological Survey, Beijing 100195)

At present, in order to implement the concept of green development, shallow geothermal energy has been paid more and more attention to. Many policies and regulations have been formulated by national and local authorities to support the development and utilization of this renewable energy for its broad and potential development prospects. However, the development of shallow geothermal energy has great changes in different areas because of the geographical environment, natural occurrence conditions and utilization. How to effectively utilize this kind of resources is an important problem to be solved. Based on many-year research and practice of shallow geothermal energy, we have created a way of sustainable development, and presented that the development should be in accordance with local conditions, combined with other renewable energy, summarized as “Four Combinations”.

shallow geothermal; suit locally; combining multiple energy

A

1007-1903(2017)03-0007-07

10.3969/j.issn.1007-1903.2017.03.002

李宁波(1962- ),男,硕士,教高,从事多年浅层地温能研究与推广工作。Email:dkjlnb@163.com