信息技术驱动下的价值链嵌入与制造业转型升级研究

2017-10-09余东华

余东华 水 冰

(山东大学 经济学院,山东 济南 250100)

财贸研究2017.8

信息技术驱动下的价值链嵌入与制造业转型升级研究

余东华 水 冰

(山东大学 经济学院,山东 济南 250100)

通过理论分析新一代信息技术与价值链嵌入程度对制造业转型升级的作用机制,并实证检验新一代信息技术与价值链嵌入程度对制造业转型升级的影响。得出以下主要结论:在新一代信息技术的推动下,全球价值链正在发生解构和重构,从而为中国制造业嵌入全球价值链高端环节提供了战略机遇;欧美等发达国家“再工业化战略”短期内可能对中国制造业形成价值链低端锁定,但在中长期内则能够通过技术创新和价值链高端嵌入打破低端锁定,并实现在价值链上跃迁;中国制造业的全球价值链嵌入程度与制造业转型升级程度之间呈现正U型关系,并且通过动态嵌入方式推动制造业转型升级。

新一代信息技术;制造业转型升级;价值链嵌入;全球价值链

一、问题提出

新工业革命的兴起、信息技术的快速发展和泛互联网时代的到来,共同推动了全球价值链新一轮的解构和重构,也加快了全球制造业格局调整步伐。为了应对新工业革命的挑战和全球经济危机的影响,欧美国家纷纷实施“再工业化”战略,积极参与全球价值链重构,以便占据制造业价值链的制高点。2009 年美国公布《美国制造业振兴框架》,宣布实施“再工业化”战略,所谓的“再工业化”就是以新一代信息技术为依托,重点发展高端制造业,积极推动新一代高速宽带、第四代移动数据网技术和智能制造技术的研发与应用,以此锁定全球价值链的高端环节,推动美国产业转型升级,提升美国制造业国际竞争力,巩固美国制造业强国地位。与此同时,欧洲国家也纷纷出台制造业发展战略,引导制造业回流。如英国政府于2009年制定了“制造业新战略”,加快制造业智能化进程;法国于2013年开始实施《新工业法国》战略,将工业作为国家经济发展核心,以便牢牢把握新一代信息技术带来的机遇,以重塑工业经济实力;德国出台了“工业4.0战略”,加快新一代信息技术的应用与普及步伐,并基于“信息物理系统”实现“智能制造”。亚洲国家也不甘落后,日本发布了《制造业基础白皮书》,进一步明确制造业在产业政策中的核心地位,并通过实施“未来开拓战略”促进制造业尖端技术研发和新一代信息技术产业的发展。印度、越南、泰国、印尼等国家也凭借廉价劳动力优势,进军制造业中低端环节,从而对“中国制造”造成冲击。

制造业是国民经济的主体,而信息技术是促进传统制造业改造升级、提升制造业生产率、推进制造业现代化的重要动力。“中国制造 2025”提出,以新一代信息技术与制造业的深度融合为主线,把推进新一代信息技术标准化为重要内容,加强传感器网络、射频识别、云计算、新型显示等10大自主技术的重要标准体系建设,大力推动新一代信息技术、高端装备、新材料、生物医药等10大重点领域突破发展。随着云计算、大数据、移动互联网、3D打印等新一代信息技术的不断涌现,社会步入了信息驱动发展的时代,制造业的技术更新速度、创新能力、附加值水平及竞争激烈程度都达到了前所未有的程度。如何抓住新一代信息技术快速发展所带来的战略机遇,推动制造业与新一代信息技术融合发展,从容应对制造业发展面临的困境,提升“中国制造”在全球价值链中的地位,实现制造业转型升级,这些都成为现阶段中国实施“制造强国”战略的关键点。

二、文献综述

现有研究价值链的文献主要集中在价值链定义与价值链理论演进、价值链嵌入、价值链解构与重构等几个方面。

(1)围绕价值链定义与价值链理论演进研究,研究者先后提出了“片段化价值链”、“多阶段生产”、“垂直专门化”、“垂直专业化分工”、外包、“产品内分工”、“要素分工”、“工序分工”等概念和理论,并将价值链理论的演进过程划分为价值链理论、企业价值链理论、“片段化”价值链理论、全球商品链理论、全球价值链理论等五个阶段。

(2)在价值链嵌入方面的研究中,Krugman et al.(1995)探讨了企业各个价值环节在地理空间的配置能力,并据此建立了新经济地理学;刘志彪等(2007)认为,发展中国家嵌入在GVC的低端容易被发达国家所“俘获”,进而很难向价值链高端升级;刘维林(2012)基于产品分工和功能分工的双重视角对 GVC 的价值模块进行解析,认为在价值模块的动态调整过程中,产品架构对于本土企业的GVC升级意义重大;宋玉华等(2014)通过解构亚太地区价值链发现,中国是亚太地区价值链中最大的中间品出口国,在这一阶段中国第二产业的增加值创造能力明显强于第一产业和第三产业。在价值链嵌入的实证研究方面,孙学敏等(2016)通过计算GVC的嵌入程度来研究价值链的作用机制;张少军等(2013)通过在微观层面测算企业嵌入GVC的程度,证明了全球价值链嵌入的生产率效应是显著存在的,而企业所有制、资本密集度、贸易方式都会对GVC嵌入程度产生影响;王玉燕等(2014,2015)通过构建中国嵌入GVC的技术进步效应的分析框架,发现高新技术工业嵌入GVC程度远高于传统行业,GVC嵌入与技术进步呈现“倒U型关系”。

(3)全球价值链解构、重构与制造业转型升级的相关研究主要是以具体产业为研究对象的。Graves(1994)和Dicken(1998)通过研究汽车产业价值链发现,在技术和市场的双重驱动下,汽车产业价值链由生产者驱动转向购买者驱动,20世纪末期全球汽车价值链基本完成了根本性重构。田洪川(2013)研究发现,伴随着中国逐渐成为“世界工厂”,全球价值链的格局再度发生变化,亚洲地区的制造业重心也由日本、韩国转向中国。Gereffi et al.(2005)通过研究自行车产业、服装产业和电子产业的全球价值链治理模式,揭示了跨国公司全球生产网络的变化趋势。朱瑞博(2004)、罗珉(2005)、余东华等(2005)利用模块化理论研究了价值链的解构、整合和重建过程,提出了模块化企业价值网络理论。Baldwin et al.(2010)、Milberg et al.(2010)和Baldwin(2011)分别从外包与集聚、贸易崩溃与复苏现象以及网络通讯技术的使用等角度研究了价值链的解构与重构。田文等(2015)认为,GVC重构是指原先形成GVC的比较优势因素已发生了变化,从而导致产品生产的不同阶段出现收缩与异地迁移。唐海燕等(2009)、阳立高等(2014)、金碚(2011)研究价值链分工与制造业的关系后认为,发展中国家在追赶发达国家的过程中倾向于利用空间集聚来追求群体优势,从而使发展中国家在制造业产业链中的竞争优势得以扩大,产品内国际分工的深化能够显著推动发展中国家价值链的提升。

在新一代信息技术与制造业转型升级的联系方面。汪淼军等(2007)研究发现,信息化会通过降低企业通讯成本和协调成本的方式提高制造企业生产绩效。侯汉坡等(2010)研究发现,信息技术有助于改变生产组织方式和减弱信息不对称,从而对包括制造业发展在内的经济发展产生深远影响。李海舰等(2014)认为,“互联网+制造业”就是以互联网为代表的新一代信息技术与制造业的渗透融合过程,这一过程将引发制造业组织形态、生产方式以及制造模式的变革;制造业通过“互联网+”朝着中国智造方向前进,从而实现制造业的转型升级。童有好(2015)认为,互联网逐步涉及制造业的各个环节和产品全生命周期,因而亟须借助“互联网+”实现制造业服务化的融合发展。姜奇平(2015)研究了新一代信息技术与现代制造业的融合方式和结合途径,提出制造业服务化是“互联网+制造”的重要方向。杜传忠等(2016)研究发现,互联网改变了制造业传统商业模式,使得制造业企业原材料采购能够借助互联网建立信用平台,便于交易信息的流动和传播,而企业的销售实现了线上线下的营销新模式。新一代信息技术与制造业深度融合,改变了传统制造业的商业模式,进而加速制造业转型升级。综上所述,已有文献对全球价值链、全球价值链解构与重构、新一代信息技术与制造业转型升级等方面进行了较为充分的研究,但对新一代信息技术推动全球价值链解构和重构的内在机制研究相对不足,同时对制造业借助价值链嵌入实现转型升级的研究仍需深化。

本文试图探讨新一代信息技术推动制造业全球价值链的解构和重构,揭示通过价值链高端嵌入推动制造业转型升级的内在机制,理清中国制造业需要应对新工业革命现实挑战以及发掘实现新一代信息技术驱动转型升级的路径。同时,在构建价值链模型的基础上,实证分析价值链嵌入程度、研发创新等对制造业转型升级的量化影响,并据此提出推动制造业转型升级的政策建议。

三、新一代信息技术、价值链重构与制造业转型升级机制分析

随着新一代信息技术在全球范围内的广泛应用,信息产业和互联网蓬勃的发展,世界制造业格局也在发生着变化。新一代信息技术涵盖了下一代互联网、移动互联网、物联网、大数据、云计算等相关技术,具有全面量化、高速传输、智慧处理等特点。近年来,中国物联网、大数据、云计算等技术的快速发展,并与传统制造业加速融合,这也将是制造业转型升级的一个新思路。由于新一代信息技术具有高渗透性、高增加值、创新性强、高带动性等特点,在其影响下制造业转型升级将迎来新契机。20世纪80年代以来,为了降低成本,欧美国家曾将制造业转移到海外,从而推动全球价值链重构,这次全球价值链重构形成了制造业的“中心-外围式”分工体系,即欧美等发达国家只保留了研发设计、高附加值零部件生产和销售服务等环节,而一般性的生产制造环节则转移至发展中国家。但是随着时间的推移,制造业海外化造成了发达国家本土产业“空心化”、失业加剧等一系列问题。为了解决这些问题,发达国家又开始推动制造业回流,从而造成新一轮全球价值链的解体和重构。

(一)新一代信息技术驱动价值链重构的机制分析

新一代信息技术与产品设计、营销环节的深度融合,促进了企业增加创新投入,也有助于推动企业转型升级(杜传忠 等,2016)。新一代信息技术通过影响“微笑曲线”中的高附加值部分,即产品研发创新和营销环节,从而改变了制造业企业产品研发设计的方式和效率,驱动了全球范围内价值链重构,进而促进制造业转型升级。具体主要表现在以下几个方面,第一,信息技术促进了制造业产品内分工和模块化技术快速发展。新产品在研发过程中所进行的设计和测试工作都被归划为同一模块,对现有模块进行重新组合就可以有效降低研发成本;此外,模块化技术允许并行设计,这将有效缩短新产品的研发周期。第二,发挥信息技术的支撑作用是制造业进行产品创新的重要保障,通过将信息技术融入产品设计之中,可以有效提高产品的信息收集能力和变现能力,进而提升制造业在产品设计中的资源整合能力。第三,信息技术中诸如计算机辅助设计(CAD)、计算机辅助工程分析(CEA)及产品数据管理(PDM)等数字化工具的使用,可以更加便捷地实现产品研发的快速仿真、性能测试及有效管理控制,从而颠覆制造业产品设计的方式(张龙鹏 等, 2016)。第四,借助信息技术中“互联网+”的虚拟市场效应和数据化技术效应,企业可以实现个性化定制和大规模标准化生产之间的无缝衔接。

同时,新一代信息技术也改变了制造业的销售渠道和销售策略,具体表现在以下几个方面:第一,通过将制造业销售渠道建立在网络——实体物理融合系统的基础上,有效提升了制造业企业市场反应速度,方便了制造业企业与客户的互动,从根本上实现了以产品为中心到以顾客为中心的转变。制造业可以借助信息技术对消费者的偏好和销售数据进行精确预测,并实时将数据反馈给工厂,采用这种柔性化的销售方式制造业企业可以获得高于竞争对手的利润。第二,信息技术的普及和应用,扩展了制造业企业产品的市场范围,使得产品可以在短时间内进入更大的市场,从而有效提升了制造业企业销售业绩(Jamali, 2013)。第三,信息技术所特有的属性可以有效削弱产品销售过程中的中间商作用,有利于建立企业与客户之间的直接联系,进而可以增强企业与客户之间的联系纽带(Marinc,2013)。在这种直接营销过程中,企业与客户之间可以出现多次互动,企业也会主动让客户积极的去体验产品,从而不断改善产品的用户体验,增强产品的客户认可度。

(二)价值链嵌入与制造业转型升级的机制分析

(1)GVC低端锁定。新一代信息技术引起了制造业在世界范围内重新布局,造成全球价值链的解构和重构,因而中国制造业面临转型升级的契机。但是,中国制造业在转型升级过程中面临发达国家及新兴经济体的双重挤压、低成本优势逐渐丧失和新竞争优势尚未形成的两难境地。尤其是全球金融危机后,以美国为首的发达国家再度重视制造业,美国前总统奥巴马就曾强调“美国要想赢得未来,就必须打造出强劲而增长的制造业部门*http://news.xinhuanet.com/fortune/2011-06/29/c_121598245.htm?fin.”,进而强力推动制造业本土化。由于制造业高端环节逐步向发达国家“回流”,可能会出现中国制造业被固化在产业链、价值链低端的现象,进而出现价值链低端锁定的问题。中国制造业是以低端产业与来料加工为基础发展起来的,在创新能力和品牌塑造方面存在“短板”。在世界品牌实验室评定的2014年世界品牌500强中,中国仅有29个,而美国却拥有232个。同时,中国制造的产品普遍也存在重“硬”轻“软”、少创新轻设计等问题。在新一代信息技术冲击下,如果中国制造业不能有效改善用户体验度、提升供给质量,可能会出现国内部分消费品群体性外购的现象。从以上分析可知,受到新一代信息技术的影响,高技术产业的GVC正在发生解构和重构,在短期内GVC会出现对传统制造业的低端锁定。

(2)GVC动态嵌入的推动作用。要打破GVC低端锁定对制造业转型升级的影响,则需要充分利用新一代信息技术推动GVC解构和重构的机遇,以主动价值模块形式嵌入GVC,通过动态嵌入方式实现价值链跃升。中国具有世界上最完整的制造业产业体系,许多产品的技术在全球处在领先地位,同时许多企业也正在逐步成长为全球范围内具有竞争优势的跨国公司,因而有条件通过产业升级的方式逐步提升在全球产业分工中的地位。伴随着新一代信息技术与制造业的相互渗透与互相融合,企业在组织行为层面上存在向更高端价值链移动的动机和机遇,企业的公司结构也随之发生变化,原先GVC的比较优势因素也发生了相应变化,中国企业更应在全球价值链重构中有所作为。新一代信息技术的迅速发展和全球价值链重构为中国制造业打破原有国际分工格局、突破GVC低端锁定提供了动力和机遇,而中国制造业可以通过价值链动态嵌入实现“逆袭”。由此可见,在新一代信息技术的驱动下,GVC动态嵌入能够推动制造业转型升级。

(3)GVC与制造业转型升级的U型假说。近些年,中国制造业的嵌入程度出现先升后降的趋势,这正是全球价值链解构与重构的信号。在制造业发展的全球化进程中,发达国家一度将生产制造环节外包,自身专注于产品研发和品牌营销等高附加值价值链环节。但是大量外包会造成制造业外流,导致发达国家出现明显的“去工业化”趋势。发达国家现在已经重新意识到制造业的重要性,进而实施“再工业化”战略,促进制造业回流,推动全球价值链出现新一轮重构。在价值链重构初期,中国制造业面临低端锁定的危险,在短期内可能出现制造业转型升级停滞的问题。然而,随着新一代信息技术的应用与发展,移动互联网、云计算、大数据、物联网等将与制造业加快融合,材料、设备、产品和用户之间可以实现在线连接和实时交互,制造业将实现智能化发展,此时研发设计、网络协同制造、定制化服务、电子商务、在线支持等价值链环节均将得到提升和发展,制造业整体价值创造能力也将借助网络和数据的力量得到全面提升,全球价值链将在科技浪潮的推动下实现再度重构。因此,中国制造业应抓住新一代信息技术带来的机遇,加快价值链的动态嵌入,实现产业转型升级和提质增效。

因而可以得到以下基本结论:伴随着新一代信息技术的发展和应用,中国制造业的低端锁定效应将不断递减,将会出现价值链高端嵌入,从而加快产业转型升级的步伐,因此GVC嵌入程度与制造业转型升级之间呈现正U型关系。

四、实证研究和结果分析

(一)数据来源和变量界定

借鉴学术界的常用方法,本文选取制造业增加值来衡量制造业转型升级。这是因为:一方面,制造业增加值能够衡量制造业的规模和整体实力;另一方面,制造业增加值也能够反映出制造业附加值的动态提升情况。伴随着新一代信息技术与制造业的融合,制造业会呈现出转型升级的趋势,制造业通过新发明积累转型升级的动力,从而实现技术进步与组织进步,故而本文采用信息技术领域的专利申请数来衡量新一代信息技术。参考王玉燕(2015)计算的工业转型升级指数行业均值排名,从中选取排名前三的行业进行研究,而这些行业均属于高技术制造业产业。本文选取制造业行业1999—2015年的面板数据为样本,然后测度出制造业转型的动态情况,并将其与价值链嵌入联系在一起。本文所选取的变量包括:制造业增加值、R&D内部经费支出、R&D人员投入、价值链嵌入情况、专利申请数。本文的数据来源于2000—2016年《中国统计年鉴》、投入产出表及wind数据库。其中,制造业增加值、R&D内部经费支出、R&D人员投入、专利申请数等利用2000—2016年《中国统计年鉴》和wind数据库整理而得,价值链嵌入情况(VSS)通过投入产出表及《中国统计年鉴》相关数据测算得到。

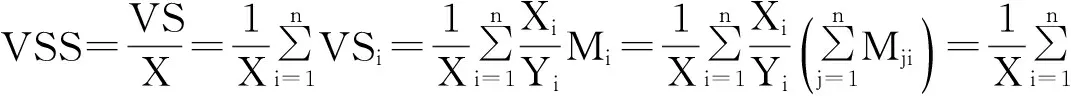

本文采用Hummels et al.(1999)的投入产出表法来衡量价值链嵌入程度。假设经济中有n个部门,Yi表示行业i的产出,Mi表示行业i进口的中间投入,Xi表示行业i的出口量。因而,行业出口的垂直专业化可以表示为:

(1)

行业出口的垂直专业化份额为:

(2)

将式(1)代入式(2),可得:

(3)

其中:aji=Mji

Yi表示进口系数,即生产一单位i行业产品需要从j行业进口中间产品数量。式(3)也可变为:

(4)

采用完全系数矩阵,式(4)可以被改写为:

(5)

其中:Mji为i行业从其他国家j行业进口中间产品数量;u=(1,1,…,1),此为1*n维向量;AM为进口系数矩阵;I为单位矩阵;AD为国内消耗系数矩阵;Xv=(X1,X2,…,Xn)T为出口向量;(I-AD)-1为里昂惕夫逆矩阵;AM+AD=A为直接消耗矩阵。

由于中国编制的《投入产出表》并没有区分进口中间投入和国内中间投入,所以需要对相关数据进行处理。假设各行业使用i行业的中间投入品中的进口中间投入比例在各个行业都是相同的;进口中间投入品与国内生产的中间投入品的比例等于最终产品进口与国内生产的比例。这样i行业提供的中间投入品中来自进口所占的比例等于“i行业的总进口”与“总产值+进口-出口”之比,结合式(5)可计算出各行业的价值链嵌入程度VSS。因为中国只在特定的年份才会编写投入产出表,故而其他缺失年份可借鉴王玉燕等(2014)的方法,即采用临近年份的投入产出情况做近似替代。

(二)模型构建

在上节的内在机制分析的基础上,结合内生增长理论,从而可以构造出制造业产业升级的驱动机制模型。设定制造业的生产函数为:

LN Yit=LN Ait+αLN Kit+βLN Lit

(6)

式(6)中,i表示制造业行业,t代表年份,Y代表工业增加值,K表示研发投入,L表示劳动投入,A代表技术参数,其与价值链嵌入情况及专利申请量有密切联系。如上文分析,价值链对制造业转型升级存在两种效应:一方面,高端技术产业在全球价值链中处于“领头羊”地位,占据着价值链的最右端;另一方面,低端价值链存在“低端锁定”,即发展中国家处在价值链的低端位置很难被改变,这也将阻碍制造业转型升级。由此看来,在两种效应综合影响下,GVC对制造业转型的作用可能是非线性的,因而本文加入GVC的平方项来考察这种非线性影响。因此,可以假定其存在线性关系,其关系可以表示为:

LN Ait=γ1+γ2VSSit+γ3LN zlit+μit

(7)

其中:VSS表示价值链嵌入程度;zl表示专利申请量。

将式(6)与式(7)联立,可得式(8):

LN Yit=αLN Kit+βLN Lit+γ1+γ2VSSit+γ3LN zlit+μit

(8)

根据上文的分析,价值链对制造业转型升级存在两种效应,因而可以将以上模型通过加入VSS的平方项进行拓展,得到式(9):

(9)

(三)计量模型的面板单位根检验

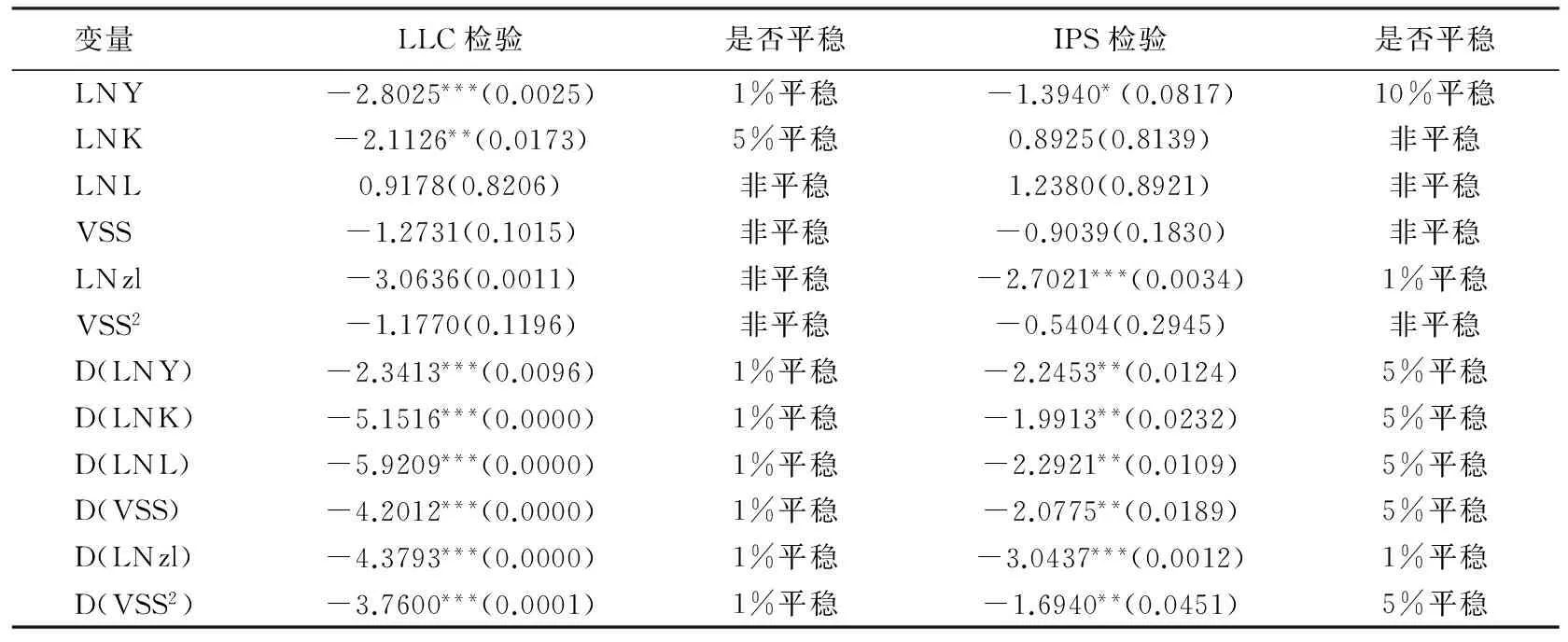

为了避免伪回归,需要对面板单位根进行平稳性检验,本文综合采用LLC检验和IPS检验,如果两种方法的结果均拒绝单位根假设,那么该序列就是平稳的,否则是不平稳的。面板单位根检验结果见表1所示。

表1 面板单位根检验结果

注:***、**、*分别表示在1%、5%、10%的水平下显著;括号内为变量检验的p值。

根据表1的结果可知,对原序列进行LLC检验和IPS检验会出现部分变量不平稳的情况,但是对其进行一阶差分后,两种检验的所有结果均在5%范围内平稳,可以拒绝单位根假设。

(四)结果分析

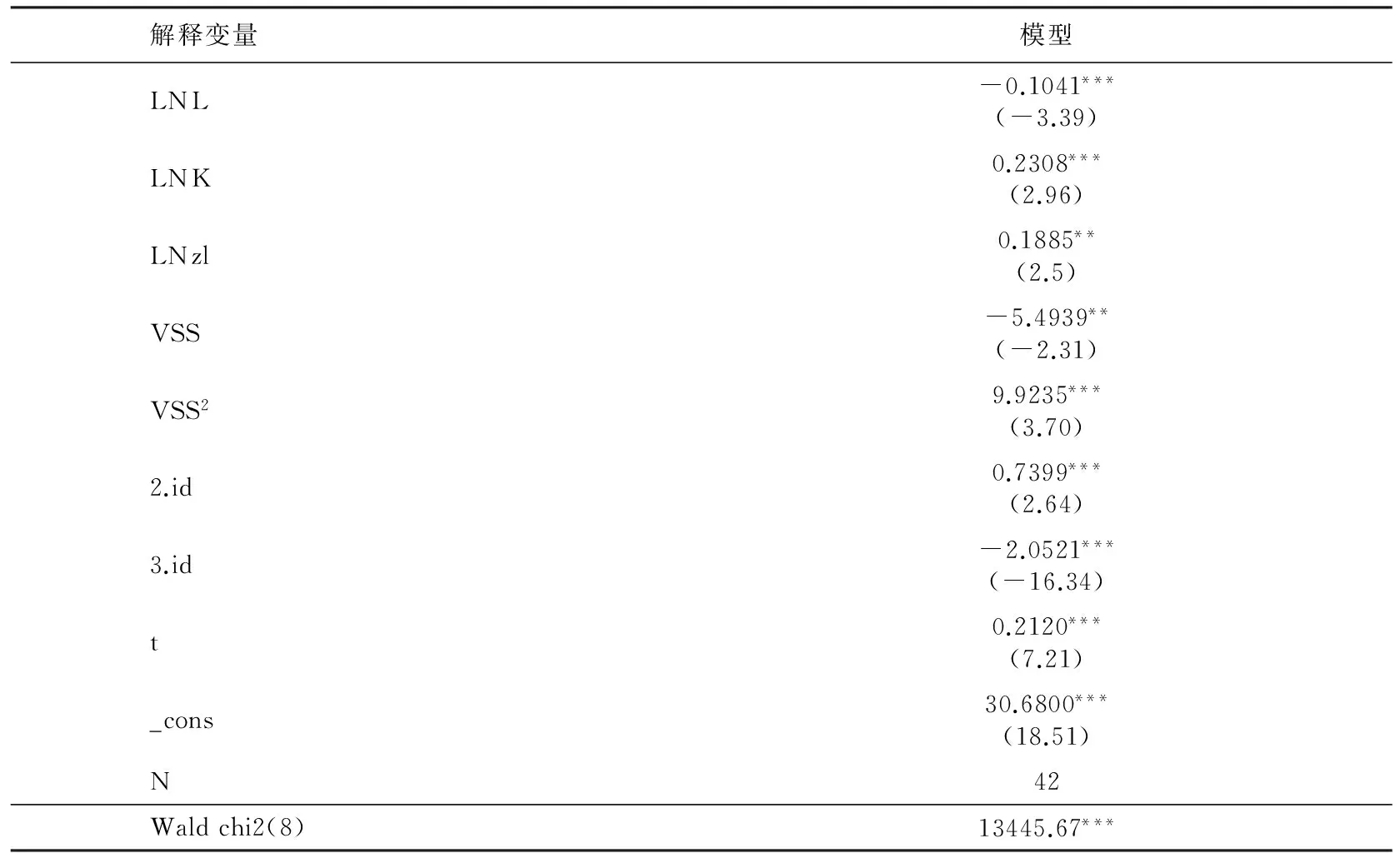

根据以上检验分析,利用stata12.0的“OLS+面板校正标准误”进行估计,可得模型估计结果(见表2)。

表2 面板数据回归结果

注:i.id表示行业的虚拟变量,t表示时间趋势变量;***、**、*分别表示在1%、5%、10%的水平下显著;括号内为变量的t值。下同。

从表2中的回归结果中可以看出,在价值链嵌入初期,研发人员和价值链嵌入程度对制造业转型升级存在负向影响,专利申请量和内部研发经费支出对制造业转型升级则存在正向影响。其中,研发投入的弹性系数为0.2308,说明R&D内部经费支出和R&D劳动力每增加一个百分点会使得制造业增加值提升0.2308个百分点;同理,专利申请数每增加一个百分点,都会使得制造业增加值提升0.1885百分点。这表明专利申请量对制造业转型升级存在正向的推动作用,而研发人员的劳动力数量在价值链嵌入初期对制造业转型升级则存在负向作用。这主要是因为:在制造业转型升级初期和价值链嵌入初期,研发人员数量虽然会有所增加,但其增加速度慢于总就业人员增加速度,因而制造业总就业人员比例却是下降的,这会对制造业转型升级造成不利影响,同时初期嵌入全球价值链的低端环节也不利于制造业转型升级;研发人员和价值链嵌入程度对制造业升级的影响具有滞后效应,滞后影响为正。为了研究研发人员、内部经费支出以及价值链嵌入程度对制造业转型升级的滞后影响,将以上三个变量的三阶以内的滞后变量加入模型进行分析,结果除了显著性程度有所下降以外,对制造业转型升级的影响情况也发生了逆转,出现了正向影响。

(1)GVC的低端锁定检验。从表2结果中可以看出,GVC的一次项系数为负,并且通过了5%的显著性检验,表明GVC与制造业转型升级之间曾经存在过负向关系。但是中国制造业在GVC中已经摆脱“低端锁定”,开始朝着“高端嵌入”迈进。这主要是因为:中国制造业已经在国际上占据“一席之地”,正在进行新一轮全球价值链解构和重构为中国制造业创造了机遇。

(2)GVC动态嵌入及其双重效应检验。通过引入衡量GVC的平方项到模型中,借此可以考察全球价值链与制造业转型升级之间的非线性关系。表2中GVC平方项的系数为正,并且通过1%的显著性检验,说明GVC的嵌入与制造业转型升级之间呈现抛物线的正U型关系,即伴随着GVC嵌入程度的加深,其对制造业转型升级出现严重的阻碍作用,即所谓的“低端锁定”,而待其达到临界值后,又将呈现上升趋势,即“低端锁定”与“高端嵌入”是共同存在的。

通过构建模型进行实证研究发现,排名前三的行业转型升级整体上已经打破了“低端锁定”的状态。之所以GVC嵌入与制造业转型升级之间呈现正U型的非线性关系,是因为中国制造业发展初期受到发达国家的技术限制,一旦在这一阶段得到突破,中国制造业便动态嵌入到全球价值链中。当前,中国高技术含量制造业正面临新一代信息技术带来的机遇,因而需要加强原始创新,以便尽快嵌入全球价值链的高端。

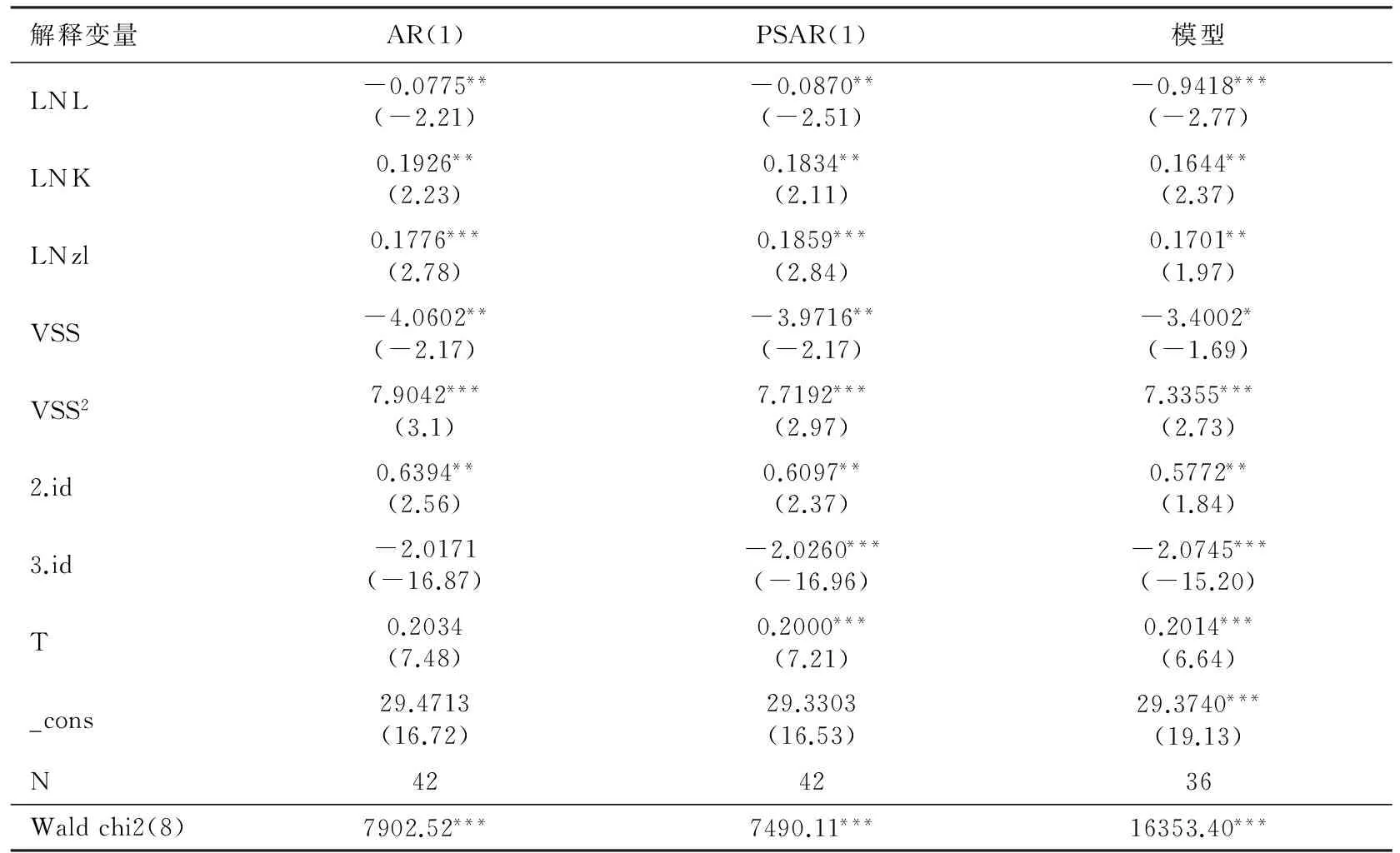

(五)稳健性检验

为保证实证结果的稳健,本文从两个方面对其进行稳健性检验:一是采用全面FGLS方法对其进行估计,FGLS可以克服组间数据的异方差,进而得到更为有效的估计;同时,采用广义最小二乘法对“OLS+面板校正标准误”测度结果进行验证。两种检验均表明,各变量符号显著性未发生较大改变。二是重新选定观测期。本文将观测期定为2001—2015年,进而对相关数据进行回归。两种检验的结果如表3所示。通过重新选定观测期进行检验,结果发现各变量符号显著性均未发生较大改变,证明观测期内整体趋势是稳健的。综上所述,稳健性检验的所有回归系数值、符号以及显著性均未发生较大变化,由此可知上文结论具有较强稳健性和有效性。

表3 稳健性检验

五、研究结论及政策建议

本文理论分析了新一代信息技术与价值链嵌入程度对制造业转型升级的作用机制,并实证检验了新一代信息技术与价值链嵌入程度对制造业转型升级的影响程度。得出了以下主要结论:在新一代信息技术的推动下,全球价值链正在发生解构和重构,从而为中国制造业高端嵌入全球价值链提供了战略机遇;欧美等发达国家实施的“再工业化战略”,短期内可能对中国制造业形成价值链低端锁定,但中长期内中国制造业能够通过技术创新和价值链高端嵌入的方式打破低端锁定,进而实现价值链跃迁;中国制造业的全球价值链嵌入程度与制造业转型升级程度之间呈现正U型关系,并且通过动态嵌入方式推动制造业转型升级。

根据以上结论,本文提出以下政策建议:

(1)大力发展新一代信息技术,推动新一代信息技术与制造业深度融合,加快制造业智能化发展。把握新一代信息技术迅速发展所带来的契机,通过制造业信息化和服务化方式优化产业结构。制定适合信息化和工业化融合发展的产业政策、税收政策,引导企业创建自身的技术平台,努力顺应互联网信息时代潮流,将物联网、大数据、云计算、3D打印等新一代信息技术融入到传统制造业,加快制造业智能化步伐,推动制造业转型升级。

(2)加大研发投入力度,鼓励技术创新,推动制造业向价值链两端攀升和高端嵌入,尽快摆脱价值链低端锁定,推动制造业转型升级。加快制造业技术创新步伐,要由传统加工制造环节向研发、设计、专利、融资、投资、品牌构建、商业模式、物流体系等多环节延伸。加强制造业核心技术研发力度,促进制造业向价值链高端延伸,推动加工贸易由低附加值向高附加值发展,抢占全球价值链高端,通过价值链高端嵌入推动制造业转型升级。

(3)加大人才培养和引进力度,注重专利申请和保护,加快制造业智能化改造,实现“中国制造”向“中国智造”的转变。人才是创造的源泉,创新型人才在制造业转型升级过程中起着决定性作用,所以应努力加大中高端人才培养和引进的力度,充分挖掘人才的创造力。大力推进原始创新,提升自主研发能力,注重专利申请,扩大高技术产业的创新规模。要运用新技术改造传统产业,推进制造业智能化,从而实现中国制造转向中国智造、中国速度转向中国质量、中国产品转向中国品牌。

(4)创造出法治、诚信、公平的市场竞争环境,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,增强中国制造业高端嵌入全球价值链的能力。协调好产业政策与竞争政策的关系,营造有利于发挥市场调节和激励作用的环境。充分发挥新一代信息技术的推动作用,提高制造业国际竞争力,鼓励制造业创新发展,努力实现自身转型升级。

杜传忠,杨志坤,宁朝山. 2016. 互联网推动我国制造业转型升级的路径分析[J]. 地方财政研究(6):19-24,31.

侯汉坡,何明珂,庞毅,等. 2010. 互联网资源属性及经济影响分析[J]. 管理世界(3):176-177.

姜奇平. 2015. “互联网+”与中国经济的未来形态[J].人民论坛:学术前沿(10):52-63.

金碚. 2011. 中国工业的转型升级[J]. 中国工业经济(7):5-14.

李海舰,田跃新,李文杰. 2014. 互联网思维与传统企业再造[J]. 中国工业经济(10):135-146.

刘维林. 2012. 产品架构与功能架构的双重嵌入:本土制造业突破GVC低端锁定的攀升途径[J]. 中国工业经济(1):152-160.

刘志彪,张杰. 2007. 全球代工体系下发展中国家俘获型网络的形成、突破与对策:基于GVC与NVC的比较视角[J]. 中国工业经济(5):39-47.

罗珉. 2005. 大型企业的模块化: 内容、意义与方法[J]. 中国工业经济(3):68-75.

宋玉华,张海燕. 2014. 亚太价值链解构与中国的利得:基于APEC主要国家的投入产出分析[J].亚太经济(2):52-59.

唐海燕,张会清. 2009. 产品内国际分工与发展中国家的价值链提升[J]. 经济研究(9):81-93.

孙学敏,王杰. 2016. 全球价值链嵌入的“生产率效应”:基于中国微观企业数据的实证研究[J]. 国际贸易问题(3):3-14.

田洪川. 2013. 中国产业升级对劳动力就业的影响研究[D]. 北京:北京交通大学博士论文.

田文,张亚青,佘珉. 2015. 全球价值链重构与中国出口贸易的结构调整[J]. 国际贸易问题(3):3-13.

童有好. 2015. “互联网+制造业服务化”融合发展研究[J]. 经济纵横(10):62-67.

汪淼军,张维迎,周黎安. 2007. 企业信息化投资的绩效及其影响因素:基于浙江企业的经验证据[J]. 中国社会科学(6):81-93.

王玉燕,林汉川. 2015. 全球价值链嵌入能提升工业转型升级效果吗:基于中国工业面板数据的实证检验[J].国际贸易问题(11):51-61

王玉燕,林汉川,吕臣. 2014. 全球价值链嵌入的技术进步效应:来自中国工业面板数据的经验研究[J]. 中国工业经济(9):65-77.

阳立高,谢锐,贺正楚,等. 2014. 劳动力成本上升对制造业结构升级的影响研究:基于中国制造业细分行业数据的实证研究[J].中国软科学 (12):136-147.

余东华,芮明杰. 2005. 模块化、企业价值网络与企业边界变动[J]. 中国工业经济(10):88-95.

张龙鹏,周立群. 2016. “两化融合”对企业创新的影响研究:基于企业价值链的视角[J]. 财经研究(7):99-110.

张少军,刘志彪. 2013. 国内价值链是否对接了全球价值链:基于联立方程模型的经验分析[J]. 国际贸易问题(2):14-27.

朱瑞博. 2004. 模块化、组织柔性与虚拟再整合产业组织体系[J]. 产业经济评论(2):119-133.

BALDWIN R. 2013. Trade and industrialization after Globalization′s Second Unbundling: how building and joining a supply chain are different and why it matter [M]// FEENSTRA R C, TAYLOR A M.Globalization in an age of crisis:multilateral economic cooperation in the twenty-first century. Chicago: University of Chicago Press.

BALDWIN R, VENABLES A. 2012. Relocating the value chain: offshoring and agglomeration in the global economy [R]. ORA Working Paper, No.1269.

DICKEN P. 1998. Global shift: transforming the world economy (3rd edition) [M]. London: P.C.P.

GEREFFI G, HUMPHREY J, STURGEON T. 2005. The government of global value chain [J]. Review of International Political Economy, 12(1):78-104.

GRAVES A. 1994. Innovation in a globalizing industry: The case of automobiles [M] //DODGSON M,ROTHWELL R. The Handbook of Industrial Innovation. Aldershot: Edward Elgar.

HUMMELS D, ISHII J, YI K M. 1999. The nature and growth of vertical specialization in world trade [J]. Journal of International Economics, 54(1):75-96.

JAMALI M A, VOGHOUEI H, NOR N G M. 2013. The role of information technology on the growth of firms: a value added consideration [J]. Journal of Theoretical & Applied Information Technology, 57(2):313-325.

KRUGMAN P, VENABLES A J. 1995. Globalization and the inequality of nations [J]. The Quarterly Journal of Economics, 110(4):857-880.

MARINC M. 2013. Banks and information technology: market ability vs.relationships [J]. Electronic Commerce Research, 13(1):71-101.

MILBERG W D, WINKLER D E. 2010. Trade crisis and recovery: restructuring of global value chains [R]. World Bank Policy Research Working Paper, No.5294.

Abstract: This paper explains effect mechanism of new generation of information technology and value chain embeddings degree on transformation and upgrading of manufacturing industry, and makes an empirical study of the effect degree. The results show that global value chain (GVC) is deconstructing and reconstructing driven by new generation of information technology, which brings the opportunities to Chinese manufacturing industry high-end embedding in GVC. The implementation of Reindustrialization Strategy by Europe and the United States and other developed countries causes low-end locking problem to Chinese manufacturing industry in the short term, but Chinese manufacturing industry can break up low-end locking to achieve high-end embedding in medium and long term. There is U-shaped relationship between the degree of GVC embedding and transformation and upgrading of Chinese manufacturing industry. GVC embedding promotes transformation and upgrading of manufacturing industry by high-end embedding.

Keywords: new generation of information technology; transformation and upgrading of manufacturing industry; value chain embeddings; GVC

(责任编辑 张 坤)

GVCEmbeddingandManufacturingIndustryTransformationandUpgradingDrivenbyInformationTechnology

YU DongHua SHUI Bing

(Economics School, Shandong University, Jinan 250100)

F690

A

1001-6260(2017)08-0053-10

10.19337/j.cnki.34-1093/f.2017.08.006

2017-03-03

余东华(1971--),男,安徽安庆人,博士,山东大学经济学院教授,博士生导师。 水 冰(1992--),男,河南商丘人,山东大学经济学院硕士生。

国家社会科学基金一般项目“要素价格上涨与环境规制趋紧下的中国制造业转型升级路径研究”(14BJY081)。