高职计算机类专业学生综合职业能力系统化培养方法研究

2017-09-28许鹏王继强李华平

许鹏,王继强,李华平

(合肥职业技术学院,安徽合肥238000)

高职计算机类专业学生综合职业能力系统化培养方法研究

许鹏,王继强,李华平

(合肥职业技术学院,安徽合肥238000)

针对计算机类专业人才培养存在的突出问题,经缜密调研与分析,提出适合高职院校计算机类专业学生特点综合职业能力系统化培养方法,包括通用职业能力和专业能力培养。研究了基于工作过程系统化课程体系的构建与实施过程。旨在提高计算机类专业人才培养质量,培养适合市场需求的高技能型人才。

综合职业能力;工作过程;高职院校;计算机类专业;培养方法

Abstract:According to the outstanding problem of computer talent training,put forward the systematic training method of com⁃prehensive vocational ability for the students of computer specialty in Higher Vocational Colleges Based on the careful investiga⁃tion and analysis,include common vocational ability and specialty ability training,to research the construction and Implementa⁃tion process of the systematic curriculum Based on working process,in order to improve training quality of computer specialty tal⁃ent and train high skilled talents for market demand.

Key words:comprehensive vocational ability;working process;high vocational college;computer specialties;training method

1 概述

我国高等职业教育经过近三十年的快速发展,规模逐渐扩大,据《2016年全国教育事业发展统计公报》显示,目前全国高职(专科)院校1359所,在校生887万,占全国普通高校在校生的44.9%,为国家培养了大批的高素质、技能型人才[1]。然而由于绝大部分高职院校皆是由原中专学校兼并升级而成的,传统的中专教学模式是以理论为主,很多教师缺乏实践经验,导致我国的高等职业教育在发展过程中存在一些突出问题,如办学特色不鲜明,人才培养质量不高,高职院校学生的综合职业能力不强。这在计算机类专业人才培养方面显得尤为突出。一方面,计算机专业高技能型人才宏观上供过于求,另一方面,计算机专业人才的技能结构和素质能力与需求微观上供不应求。造成这种局面固然有外因,但更多的是内因。学校的人才培养与社会需求脱节,培养方法单一、陈旧,人才培养链中重要环节的衔接松散且缺乏科学的评价指标体系,培养链中的任一环节出现问题都不能及时修正,导致人才培养质量无保障,这是造成高职计算机专业类毕业生就业难的重要原因。

针对计算机类专业人才培养出现的问题,通过问卷调查、现场访谈、座谈会等方式进行调研,分析得出当前计算机类专业人才培养明显出现了以下的问题[2]:(1)计算机类专业的社会认可度降低。(2)毕业生就业已经成了严重的问题,专业对口率低,就业质量不高。(3)计算机类专业招生人数出现滑坡,呈逐年下滑状态,个别学校已经停招部分专业。(4)培养出来的学生不能够和企业接轨的问题,与企业要求的距离太远;(5)教学的安排、课程体系设置上滞后于企业的需求。要想从根本上解决该问题,因此必须重塑计算机类专业人才的培养体系,提高计算机类专业学生的综合职业能力。

2 综合职业能力的组成要素

研究符合市场需求的高职计算机类专业人才综合职业能力的培养方法,首先要明确其综合职业能力究竟包含哪些能力,概括如下:

2.1 通用职业能力

通用职业能力是从事任何职业都需要的能力,包含社会适应能力,组织协调能力,语言表达能力,沟通交际能力,自我学习能力,分析解决问题能力,协作工作能力,创新创业能力,心理承受能力,职业素养,社会责任感等。随着社会的发展,工作协同越来越重要。如计算机硬件的研发、软件的开发工作量大,需要多人协同研究开发才能组织实施。通用职业能力对于高职学生走向社会并适应社会具有举足轻重的作用,与专业能力相辅相成,不可或缺。

2.2 专业能力

是指从事某职业必须具备的专门理论知识、专业实践技能和专项能力,属于基本职业能力。计算机类学生通过计算机软硬件理论、专业实践学习掌握从事专业特定岗位所需的能力去解决在工作中遇到的问题。同时由于计算机技术更新快,可能出现在学校学到的专业知识和技能滞后现象,因此需要持续的学习才能适应市场的需求。

高职计算机类专业学生综合职业能力的培养需要兼顾通用职业能力和专业能力,两者缺一不可。

3 构建计算机类专业学生综合职业能力系统化培养方法

不同的学科、专业对学生的基础、素质要求各异,需要我们对症下药,在充分的调查研究基础上,分析得出高职院校计算机类专业学生培养应具备以下特点:

1)培养目标是高素质技能型人才,着重强调计算机技术的行业应用,教学以实践为主,理论够用既可。

2)专业课程体系的构建应立足于岗位需求,将工作过程所需的能力分解到课程体系中。

3)计算机在各行业、各单位都有应用,因此学生的就业面广,如果培养的学生有自身特色,可以结合行业应用培养,每个高职院校都或多或少有行业背景,如交通职业技术学院可以结合交通行业针对性培养。

4)计算机类工作大的方面可以分为硬件与软件,硬件方面有从事研发的、销售的;软件方面有前台开发与后台开发,不同的岗位对学生的素质要求是不一样的,培养时可以兼顾。无论无何培养,有一点是毋庸置疑的,那就是必须有科学的、完整的人才培养体系,都应注重综合职业能力培养。

5)无论是计算机硬件技术还是软件开发技术更新快,因此专业课程体系需要实时更新才能适应市场需求。

对于高等职业教育者需要充分了解计算机类专业的特点,有针对性探索符合计算机类专业学生特点的综合职业能力培养方法。

3.1 通用职业能力的培养

高职院校培养的是高素质技能型人才,需要与社会需求相衔接,企业对计算机类人才的需求不管是掌握专业技能,还需要适应社会环境,具备特定的职业素养,才能更好地适应工作岗位。这特定的职业素养,也称通用职业能力。结合计算机类专业学生的特点,专业教师、辅导员、教学管理人员、合作企业通力协助,从以下几个方面培养学生的通用能力。

1)做好新生入学教育工作

在新生入学时,安排企业人员做职业宣教课,让学生了解高职生到底需要具备哪些职业素质,除了具备知识与技能外,职业形象、职业道德、职业精神等也必不可少。知识和技能是外显的、可见的,易于被培训和改进的;而特质和动机就像冰山的底部,是内隐的、深藏的,难于被培训,只可逐步改善的。通过讲解,让学生从自身做起,潜移默化地培养自身的素质。

2)在专业课程教学中强化学生的通用职业能力的培养

将职业素养和人文素质教育融入专业课程教学体系中,培养学生诚实敬业、能吃苦,好学习的品质。使学生具有良好的伦理道德、社会公德和职业道德素质。同时为强化通用能力的培养,在专业选修课中增加“通用职业能力培训”课程模块,聘请企业专家采用讲座和情景教学模式进行教学。

3)在校园文化活动中培养学生的通用能力。

校园文化活动对培养高职学生综合素质具有重要意义。除了常规的校园文化活动外,应该结合计算机类专业的特定设计特定的活动,与行业企业合作开展活动,将企业文化移植到校园文化建设体系中,如开展企业导师宣讲周,在校企共建实验室或工作室内外布置企业文化长廊,宣传企业文化中的爱岗敬业、诚实守信、锐意进取、奋发图强、创新实干、不畏艰辛的价值理念。此外通过职业生涯规划竞赛活动,引导学生明确职业目标,合理规划人生;鼓励学生积极参与社团活动,着力提升学生团结协作与组织管理能力。

4)成立创客工作室培养学生的通用能力。

与企业合作成立创客工作室,让学生广泛参与其中,专业学生可以通过该平台开展校内创新创业实习实践与校外众包服务实习实践活动。一年级新生进入创客工作室,校内外导师会着手教他们掌握基础能力,并为他们在项目中分配一个角色,承接校内业务,以此培养他们的创新意识,服务意识。直接与实习实践相接轨。二年级学生经过一年级的培训,有了一定的创新意识,服务意识,会适时适量地让他们接触校外项目,使他们逐渐接触社会,为三年级学生向校外承接业务不断转型。通过两年的学习,学生均掌握了一定含量的专业技术知识,以及有了较强的服务意识和规范。学生在未毕业之前便逐渐成长为企业所需的“一专多能”的综合性人才。

3.2 专业能力培养

培养计算机类学生的专业能力关键在于构建基于工作过程系统化的课程体系。针对市场岗位需求构建课程体系,培养学生岗位能力。无论是工作在一线的蓝领工人,还是工作在中高层的白领,都是高等职业教育要培养的对象。专业设置要与IT职业划分对接。注意2-3年之后的专业课程设置上要留出一定空间进行适时调整,紧跟技术更新步伐,不断吸收新知识,推陈出新,理实结合,让我们的毕业生有机会接触新的知识结构体系,真正能够学有所用,实现专业和职业需要知识的零距离接触。构建基于工作过程系统化的课程体系的步骤如下:

1)在调查研究的基础上,确定基于工作过程系统化课程开发要素和步骤。

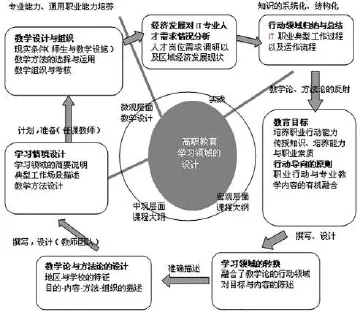

市场调研是课程开发的起点,解决专业准确定位问题,明确了基于工作过程系统化课程开发的要素包括典型工作任务确定和工作过程系统转化成教学过程的步骤[3]。如图1所示:

图1 工作过程转换成教学过程的步骤

首先对立足专业对应的岗位,基于岗位明确工作任务,完成工作任务需要哪些专业能力,这些能力的培养需要符合学生的认知规律,将能力分解得到课程体系中,最后进行学习情景设计。

2)基于工作过程系统化课程开发过程。

“工作过程系统化课程”[4]强调的是知识结构化,其课程开发必须解决两个问题:一是根据市场对专业人才的岗位能力需求确定专业课程体系和课程内容;二是课程内容结构化并通过教学组织实施。整个实施过程是迭代的过程,通过反馈机制不断优化与调整。如图2所示:

图2 基于工作过程系统化课程教学实施过程

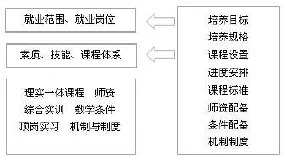

3)分析专业人才培养方案及各环节的逻辑关系

专业人才的培养构建科学、合理、可操作性强的专业人才培养方案,人才培养链的各环节都要围绕人才培养方案开展工作,可以说专业人才培养方案是专业人才培养的基石,是教育教学的纲领性文件。因此要从培养专业学生综合职业能力为出发点,拟定人才培养方案的内容。要保证制定的人才培养方案具有实践性、开放性和、职业性和可实施性。同时明确人才培养方案的结构:培养目标、培养规格、课程设置、进度安排、课程标准、师资配备、条件配备、机制制度以及人才培养方案的实施方法:校企合作。如图3所示:

图3 专业人才培养方案的组成要素

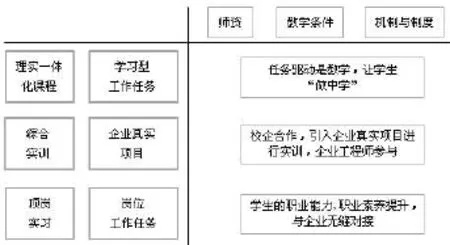

与其同时,我们要分析出各环节的逻辑关系。如图4所示。

图4中纵向三环节提出要求,逐级推进,将学习与工作无缝对接;横向三环节中教学条件是支撑,机制与制度是保障,其中师资是关键,由于计算机技术更新快,教师需要通过进修、自学、深入企业锻炼提高自己的理论水平和实践技能,才能更好适应计算机专业的教学工作,同时还要注重自身实践项目经验的积累,谋求教学手段和方法的创新,结合校情、学情,探索出适合本校学生实际的培养方法。

图4 专业人才培养各环节的逻辑关系

4)基于工作过程系统化课程体系的构建过程

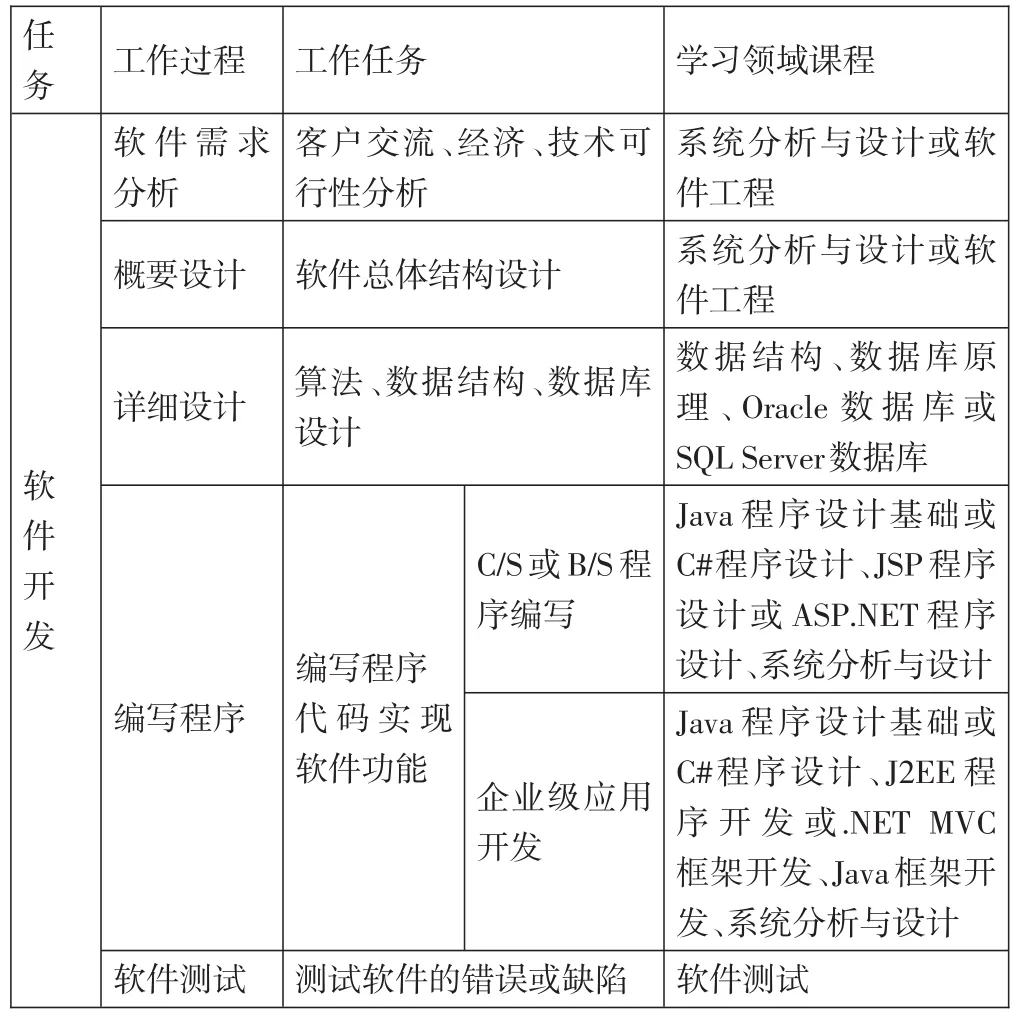

以软件技术专业说明基于工作过程系统化课程体系构建过程[5],如表1、2所示:

表1 软件技术专业职业岗位能力及工作工程分析

表2 软件技术专业学习领域课程

最终构建基于工作过程系统化的软件技术专业课程体系,结合教学条件、机制与制度和师资情况形成专业人才培养方案并组织实施。另外在专业人才培养的各个环节引入监控机制和科学的评价体系,提高专业人才培养质量。

4 总结

高职计算机类专业就业难的问题的出现主要还是培养环节出了问题,在信息高度发达的今天,计算机成为每个行业必不可少的工具,无论在专业领域还是在其他领域,计算机类专业学生都有广阔的发展空间。对于高职计算机类人才的培养要关注于综合职业能力的培养,构建科学、合理的人才培养体系以及评价体系才能培养高素质的符合市场需求的人才。

[1]刘家枢,张淼.供给侧改革战略推动下高职院校质量管理模式改革研究[J].职教论坛,2017(4).

[2]阮慎.高职高专计算机网络专业人才培养方案的研究与实践[J].科技信息,2013(1).

[3]娄锐,郭士义,李俊茹.基于工作过程的高职课程教学过程设计[J].天津职业院校联合学报,2008(11).

[4]姜大源.工作过程系统化:中国特色的现代职业教育课程开发[J].顺德职业技术学院学报,2014(7).

[5]曾海文,韦修喜.基于工作过程系统化的高职软件技术专业课程体系构建[J].企业科技与发展,2012(7).

[6]陈兰剑.综合职业能力导向高职课程改革研究[D].南京理工大学,2008.

[7]蒋宗礼.计算机类专业人才专业能力构成与培养[J].中国大学教学,2011(10):11-14.

[8]王晓薇.高职院校计算机类专业学生职业素养的培养途径与方法研究[J].无线互联科技,2017(8):73-74.

Research of Comprehensive Vocational Ability Systematic Training Method of Computer Major Students in High Technology College

XU Peng,WANG Ji-qiang,LI Hua-ping

(Department of Computer,Hefei Technology College,Hefei 238000,China)

G64

A

1009-3044(2017)24-0141-03

2017-07-10

安徽省教育厅教学研究一般项目(2014jyxm678);安徽省高等教育振兴计划项目——重大教学改革研究项目(2015zdjy194)作者简介:许鹏(1973—),男,安徽庐江人,高级工程师,硕士,主要研究方向为系统架构与软件开发、网络技术、机器人离线编程。