刘耀霞 笔墨绘人生 艺术抒性情

2017-09-27兰军刘志梅

兰军+刘志梅

【人物简介】

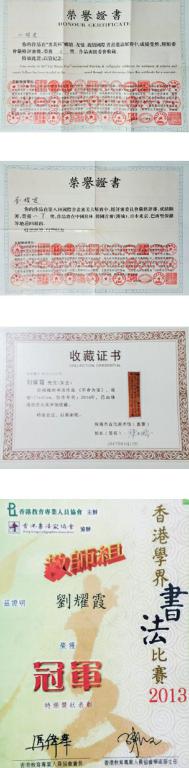

刘耀霞女士,笔名滕兰,香港知名书画家。香港女子书画家协会主席,中国书法家协会香港分会、香港书法家协会、惠风书画研究会会员。大学毕业於西安美术学院,曾担任大学书法客座教授、老幹部大学书法讲师、女子书画院副院长、书画联谊会副会长等职。1992年获全国临摹大赛二等奖,1994-1998多次入选省展,在2006年入选中国书法家协会全国第四届妇女书法篆刻大展,2013年荣获香港学界书法大赛教师组冠军,2014年担任香港学界书法大赛评审委员,多年来参加香港书法家协会书法展及惠风书画联展赴台湾、澳门等多地联展。作品被国内外多地名家及博物馆收藏。

小时候,她的愿望就是长大後当一位书画家。她幸运地如愿以偿了。她的幸运,来自於她对书画自始至终不减的热情,长年与书画为伴,如痴如醉。其实,与其说是幸运,不如说是必然,因为她对自己的高标準、严要求,一丝不苟,也因为她的执著与好学,乐此不疲。提笔挥毫,墨跡中蕴藏着她的性情,笔落处是她无尽的艺术梦想。

她从小就酝酿着一个书画梦

有些人似乎天生就与某样事物有着注定的缘份,对於刘耀霞女士,她命中注定就是——书画。

“我从小就喜欢书画。”她会走上艺术这条路,其父亲功不可没。“小时候,父亲经常给我一些古人的书法碑帖让我临摹,没有寄予太高期望,只希望我能把字写好一点,而並非一定要成为书法家。”小时候的她性格文静,书画似乎特别适合她,从此她便找到了她人生最大的乐趣。

除了平常的写写画画,刘耀霞女士善於利用一切的机会练习书法,並且以最高水準来要求自己,这个习惯一直保持至今。当年她还有一大爱好,那就是抄书。每当看到优美的文章,她总会用一个精美的笔记本抄录下来,既是学习,也权当练字。学校佈置的功课,她也是最用心、写得最好的那个,她的高标準体现在——事先拿尺子在每行中央用铅笔画一条线,确保每个字写在中间位置,写好後再把铅笔线擦掉。也就是这份执著和认真,让她成为了学校的“名人”,她的书法作品经常被各个班级轮流展示,老师对她也讚赏有加。

久而久之,刘耀霞女士对书画的热爱逐渐升华为梦想,“当一个书画家”就是她长大後最大的愿望。父亲读懂了女兒的心思,对她加倍支持与鼓励。长大後,她终於如愿以偿地就读於西安美术学院,书画成了她的专业,並常与同学玩墨於深夜;毕业後,她又任职於洛阳工艺美术研究所,长期与书画作品打交道,这更是她赏心悦目的乐事。真可谓是“泡”在了艺术的海洋里。

刘耀霞女士很早就开始参加比赛,她犹记得第一次参加全国性书法比赛是在90年代初,她抱着试一下的心态,写了她当时拿手的褚遂良寸楷(大幅四条屏),竟意外荣获了二等奖,观赏者给予了高度的讚赏和评价,也给了她莫大的信心和鼓励。通过比赛,她也结识了许多志同好友。

此後,其作品屡屡获奖。其中2006年以六呎整张小楷之作入选中国书法家协会全国第四届妇女书法篆刻大展,2013年荣获香港学界书法大赛教师组冠军,並於次年担任香港学界书法大赛评审委员……历年来她参加各地书画联展多不胜数。

儿时书画家的梦想,刘耀霞女士通过努力把它变成了现实。

天道酬勤,达至艺术的忘我之境

正如“书山有路勤为径”,无论是书法还是绘画,成功都无捷径可走,唯有通过点点滴滴光阴的历练。年轻时为了练习书画,刘耀霞女士吃了不少的苦,刻苦程度绝非普通人能比。

刘耀霞女士是家里的老大姐,有三个妹妹,她七岁多开始学书法,除了坚持自己的爱好,还必须承担起为父母分忧的责任。所以她8岁就学会了做饭,13岁便开始帮妈妈承担了很多家务。背妹妹看病,买菜做饭、洗衣服,常去参加妹妹的家长会和辅导妹妹功课,因家务佔据了她仅有的学习时间,令她的书法无“可乘之机”。也就是那时,她培养出自己凌晨三点半起床的习惯,只为完成自己每天一张素描的目标。“三点半起床,洗漱完毕就开始画,差不多了就去做早餐,蒸好馒头再熬粥,忙里偷閒再接着画,画好了,粥也好了,再去叫妹妹们起床……”这就是她的日常生活,辛苦卻乐在其中。

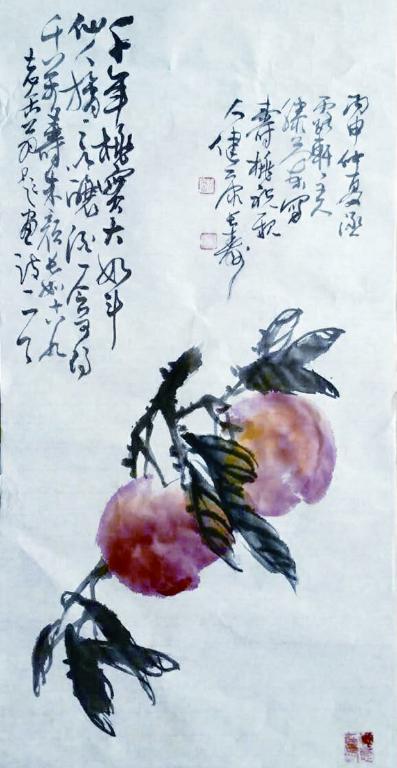

关於艺术,有一句谚语说道:“艺术远不及生活重要,但如果没有艺术,生活就非常匮乏了。”刘耀霞女士对此无比讚同,艺术已融为了她生命的一部分。对书画艺术,她有自己的独到见解。“书法就是在写性情。”她擅长多种书体,尤善楷书,当下她又偏爱草书,飘逸灵动,对她而言有着神奇的吸引力。正如她喜欢的米芾、王鐸等书法家,其洒脱不羁的性格都从书法作品中展现出来。

她自己何尝不是如此,她喜欢这种因环境、心情的“变量”而创作出不同感觉的作品的体验,一如她随性洒脱的性格。刘耀霞女士喜欢也经常现场挥毫,但她有个习惯——从不自己带笔。“一是不方便,二是能培养自己的现场适应能力。”也很考验功底。

说到挥毫,还有很多轶事。90年代初在武汉参展即席挥毫时,中央美院赵教授请刘耀霞女士现场挥毫一个“寿”字,但卻遇到了难题——纸是六呎的,现场卻没有斗笔。怎麽办?她灵机一动,用三支大号毛笔抓在一起用,出色地展现了她对毛笔的临场掌控能力,也引来围观者的阵阵掌声。十几岁时,她年年春节帮左邻右舍写春联,直到家家都放鞭炮,吃上饺子了,她才会放下笔去同家人一起吃年夜饭。从初一到初五,她打理完家务就带上笔和本子到处跑着抄对联,一是抄好联,二是学好字。兴趣来了,常常忘记了吃饭,手脚冻得又红又肿。妈妈看了心疼,还特为她做了双棉手套。endprint

她在画画方面同样精通,花鸟、山水、人物等题材均有涉及,素描及写意山水作品被母校收藏。但她特别强调一点,那就是不管是书法还是绘画,都不能忽视基础,她非常注重艺术的传承,认为艺术家最终要有自己的风格,但都应该建立在传统基础上的发展和创新。

刘耀霞女士就是这样一个人,热爱书画,如痴如醉,常常达到了一种忘我的境界。

热衷教育,人生因艺术而精彩

除了书画艺术家的身份,刘耀霞女士还长期服务於教育领域。年轻时的她就小有成就了,所以要论教学生,她是从20多岁就开始了。那时候她白天在工艺美术研究所工作,晚上和週末就教书画课,曾担任大学书法客座教授、老幹部大学书法讲师,後来还曾自己开办了教育机构。

少年时期,附近的同学就组成“假期学习小组”,她常常在墙上挂黑板给同学“上课”和温习。从那时起,她就希望长大後能做老师。

在教学方面,刘耀霞女士主张“有教无类”。她的学生中,年龄最小的才4岁,最长的有90来岁。一路走来,她所教过的学生早已数不清了。她收学生只有一个要求——兴趣。“有兴趣都可以,有没有基础不要紧,没学过的还更容易传授方法。”在学生眼中她是一个极为严格、高要求的老师。因为她的观念是“要麽不做,要做就爭取做到最好”,她要求学生不只是学书法,也要通过书法学做人之道。而作为老师最大的心愿莫过於看到学生有成就。

“学习书画,尤其是书法,一定要多交朋友,多听多看,要善於取众家之长。如果闭门造车,吸收的营养是有限的。”刘耀霞女士陆陆续续融入了多个书画团体,例如香港书法家协会、惠风书画研究会、兰亭学会、岭东书画会、中国书协香港分会。她还创立了香港女子书画家协会,一上任就组织活动,以求让香港市民更多地了解中国书法艺术。通过接触到这些艺术圈子,她结交了许多艺友,她还因比赛结识並成了多年的挚友。他们有个有趣的约定:把书画作品当做“手信”,每次见面的时候都要各準备一幅自己新近满意的作品,互相交换,沟通艺术心得。

可能也是因为她融入了书画界,才发现香港並非文化沙漠,喜欢书画艺术者众多。近些年刘耀霞女士每年都至少会参加五六次不同群体的联展,除在香港之外,还在台湾、澳门、珠海、深圳、武汉、北京等诸多城市都能看到她的作品。

她很享受当下忙碌而充实的生活,特别是与志同道合的朋友一起,以书画为媒,尽情交流,相互切磋学习,使她沉醉其中。

侧记

刘耀霞女士,笔名滕兰。关於笔名还有个不为人知的趣事呢!有次邮递员送来她的证书和奖盃,全家人喜出望外,妈妈卻风趣地说:“拿到奖盃有什麽了不起,你姓刘,又不姓滕(妈妈的姓)。”於是她极其认真地对妈妈说:“好,我今天就姓滕,笔名‘滕兰!”从此“滕兰”这个笔名就用开了。日子久了,书画界朋友熟知了她作品上所署的笔名,而不记得其本名了。有人到家里来求教,也是问:“滕老师在家吗?”令家人忍俊不禁。

她出色的藝术天分,除了书画上,还体现在她丰富多彩的兴趣爱好上:她15岁就学会了裁剪做衣服,那时一家人的衣服都是她和妈妈做的;她还擅长针织,爱好音乐,唱京戏、吹陶笛,多才多艺;她还更擅长朗诵艺术,独诵和集诵全能,还连续多年在“香港校际朗诵节”比赛中荣获冠军呢!

俗话说,时间都是挤出来的。她就非常善於利用零碎时间来学习。例如乘坐公交和地铁时,从不会閒着,随身带着书和纸,或看书或构思作品。看书也是刘耀霞女士的一大爱好,每天晚餐後六点至八点这两个小时,她一準泡在图书馆里,看书、学习,从书本中享受心灵的宁静与安逸。

学无止境,是刘耀霞女士毕生追求艺术的态度。像她这样,择己所爱,徜徉其中,何等幸福,夫复何求啊! endprint

endprint