“第三空间”学术史梳理:兼论索亚、巴巴与詹明信的理论交叉

2017-09-25袁源

袁源

“第三空间”学术史梳理:兼论索亚、巴巴与詹明信的理论交叉

袁源

(上海理工大学外语学院,上海,200093)

20世纪80年代以来,学界对“第三空间”概念的探讨日益深入,并将其运用于后现代地理学、后殖民文化、文学批评、翻译以及图书馆学研究等。通过细读理论原著,思辨爱德华·索亚和霍米·巴巴“第三空间”概念的提出背景、目标用意及理论侧重点的异同,探究詹明信的理论对二者的影响,并辨析“第三空间”与“第三场所”的概念性差异,从而梳理相关理论的学术谱系。

第三空间;都市;爱德华·索亚;霍米·巴巴;弗雷德里克·詹明信

一、引言

“第三空间”这一概念在当今的城市规划研究、文学批评乃至翻译研究中频频出现。无论是研究都市文化,还是文学空间,无论是研究文化政治,还是翻译策略,无论是理论争鸣还是文本分析,都会有所涉及。然而,在使用过程中,至少存在三个问题:①缺乏对这一概念的提出背景及学术谱系的梳理。②把爱德华·索亚提出的“第三空间”概念与霍米·巴巴提出的“第三空间”概念或割裂或混为一谈。③在将该概念运用于具体文学批评实践或翻译研究时,理论与文本两张皮,任意套用,难免显得生硬。因而,笔者认为,有必要对这一概念进行系统考量,探究西方学者提出这一概念时的背景与用意,并试图找到相同概念的不同提出者之间的理论交叉,旨在梳理相关的学术谱系,以期为相关学术史的建构贡献力量。

二、索亚的“空间四部曲”与“第三空间”的提出

西方马克思主义研究在20世纪80年代之前历来都重视时间维度,而忽略或者不愿将空间维度的探讨提上议事日程。在此之前,巴舍拉的《空间诗学》聚焦于社会生活的“内部空间”;福柯则将研究视角从内部空间转移到“外部空间”,着力探讨空间、知识、权力在日常生活场址之间的诸种关系;而列菲弗尔、哈维则疾呼空间在资本主义生产环节中的重要性,认为“核心”与“边缘”的对立既是地域差异的原因,又能反过来加大地域之间、核心国与第三世界国家和地区的差异。在“空间四部曲”的首部《后现代地理学:重申批判社会理论中的空间》中,都市研究洛杉矶学派代表人物爱德华·索亚引证了这些人的观点,并在此基础上,强调且主张一种唯物主义的历史地理学,认为应该用辩证的观点来看待历史与空间之间的关系。在该书中,他和列菲弗尔一样,竭力呼吁“空间研究”的重要性,旨在打破由“时间维度”一统天下的局面。索亚认为:“历史决定论挡住了我们的视线,使得我们看不清存在着两种空间:一种空间是作为社会中一种具有建构力量的物质客观性,另一种空间是作为集体意识的一种愈益积极部分的观念主观性。”[1](198)他认为20世纪80年代之前空间性或者关于空间性的研究只不过是被认作一种“副现象”(epiphenomenal),一种“历史的能映照事物的容器”,而“要让批判社会理论和西方马克思主义能成功地展望当代社会生活的空间性,那就必须摧毁这座丰碑”[1](199)。但值得注意的是,索亚并非要将空间研究置于一种“反历史”的境地,而是主张将空间研究与历史唯物主义结合起来。他身体力行地做了这样的尝试,即对于洛杉矶城市重构历史的研究。他用空间性的唯物主义理论讨论洛杉矶重构的历史,因而指向一种后现代社会理论的重构与批判,即“历史地理唯物主义”。然而我们不难看出,索亚的思想此时仍停留在二分法的窠臼之中,一是“时间”与“空间”的二元对立;二是“物理空间”与“心理空间”的二元对立。当然,这是索亚在提出“第三空间”概念之前的理论准备,也是必经之路。

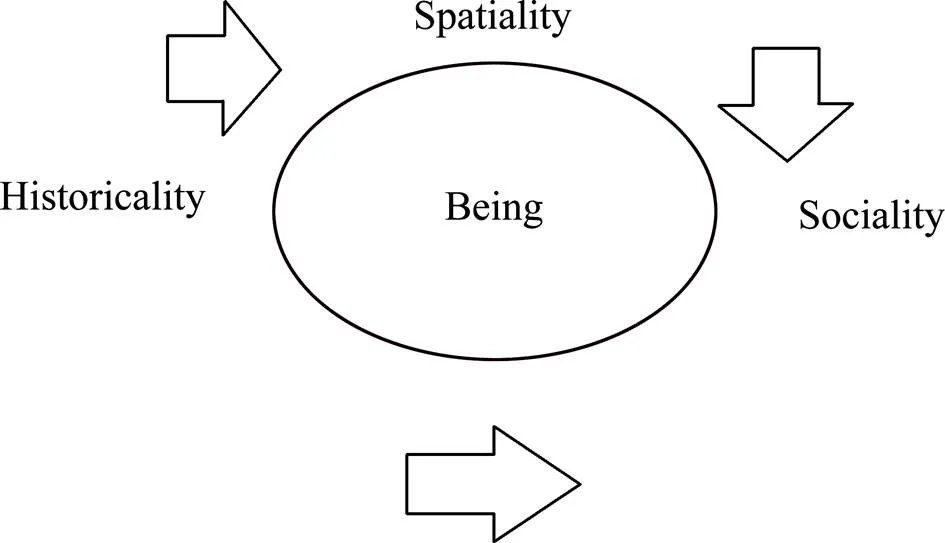

随着洛杉矶研究的继续深入,索亚渐渐发现上述的二元对立已经不能满足其对洛杉矶社会生活各维度的批判。因此,他又推出了四部曲的第二部——《第三空间:去往洛杉矶和其他真实与想象地方的旅程》。在这本书中,他首先分析了列菲弗尔的“三元辩证法”(历史性、社会性和空间性),指出列菲弗尔其实早就在《空间的生产》中开始了对“第三空间”的探讨。而索亚则把“‘游历’列菲弗尔的生平传记作为‘趋近第三空间的首选路径和出发点’”[2](35)。总的来说,列菲弗尔的写作起初专注于两个二元对立,即“中心”与“边缘”的对立、“构想”与“实际”的对立。索亚将之总结成为:“肉身=热=边缘,心灵=冷=中心”[2](37)。而列菲弗尔自己已经意识到仅仅有这种二元对立是远远不够的,因而如果要打破这种两分法,必须寻找第三种可能,即他者化和第三化。因此作为一种批评策略,列氏首先开始了“第三空间”的理论探讨,只不过在此时,他并没有明确提出“第三空间”这一概念。但他强调这个重构出的“他者”必须既包含原来的两个部分,又大于二者的简单之和,同时,它必须保持开放的状态。因此,索亚用图1来说明列菲弗尔的这种“第三化”的批评主张[2](90)。

图1 The Trialectics of Being (存在的三元辩证)

在西方哲学和社会学体系中,空间性历来被边缘化为“背景、容器、舞台、环境”或人类社会活动的“外在约束”,而列菲弗尔的批判性就在于将原来被边缘化的空间性激活,使之与社会性和历史性共处于同等高度,从而构成一种三元辩证,谁也不能高于谁。在索亚看来,很多批评理论家在这方面都作出了不同程度的尝试,例如齐美尔、本雅明、吉登斯和哈维,但是列菲弗尔的理论贡献最大。当空间性被推到理论探索的边缘时,列菲弗尔用他者化的策略瓦解原来的二元论,从而重建社会本体论,使之更加平衡和完善。

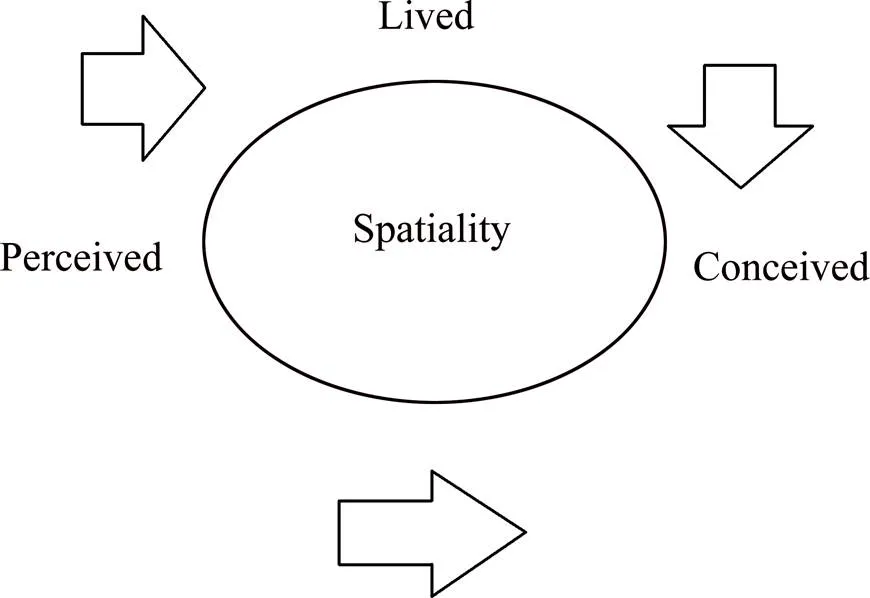

为了更好地理解第三空间概念,索亚又提供了 图2[2](94):

图2 The Trialectics of Spatiality (空间性的三元辩证)

这幅图由图1派生而出,其实是对图1中三元辩证的模拟。其中,感知的空间(perceived space)即空间性的生产以及围绕这种感觉生产的再生产,指向具体的地点和空间,因而是可以感知的,从本质上讲是物质性的;构想的空间(conceived space)是一种概念化的空间,事实上,它可能是科学家或城市规划师的空间,也可能是艺术家根据实际的和感知的空间构想出来的空间,因而是一种精神空间;而实际的空间(lived space)指既与其他两类相区别又包含它们的空间,这与之前的“社会性-历史性-空间性”三元辩证法一脉相承,是他者化策略的又一次运用。在《空间的生产》中,列菲弗尔把这三种空间性分别概括为:“空间实践”(spatial pracitce),即感知的空间;“空间的再现”(representations of space),即构想的空间;“再现的空间”(representational space),即实际的空间[3](33)。而这三种空间性之间辩证地存在,没有孰优孰劣之分。这两幅图,如索亚所说,是之后“所有旅程的两张方便的路线图”[2](90)。

有意思的是,索亚在重读《空间的生产》之后,将其与阿根廷作家博尔赫斯的短篇小说《阿莱夫》 ——一则关于无限复杂的空间与时间的警世寓言联系起来。小说中的“阿莱夫”是地下室里一个包罗万象的点。在这个点,能从各个角度看到所有的地方,一切星辰、灯光无不囊括,而一切场景又同时共存于此。正如博尔赫斯所写:这是一个“圆球”,“球心在所有的地方,圆周则任何地方都不在”;“此外,中心问题是无法解决的”,“阿莱夫的直径大约为两三厘米,但宇宙空间都包罗其中,体积没有按比例缩小。每件事物(比如说镜子玻璃)都是无穷的事物,因为我从宇宙的任何角度都清楚地看到。”他说:“我看到阿莱夫,从各个角度在阿莱夫中看到世界,我看到我的脸和脏腑,看到你的脸,我觉得眩晕,我哭了,因为我亲眼看到了我那个名字屡屡被人们盗用但无人正视的秘密的、假设的东西:难以理解的宇宙。”[4]拉美魔幻现实主义创造的这么一个无法想象的宇宙却在索亚的思想构图中与列菲弗尔的空间第三化进行了完美交融。可以说,索亚既从《阿莱夫》中获取了其关于“第三空间”理论的灵感,又将其作为一个文本实例,通过这一具体的文学意象来阐发他的“第三空间”理论。他之所以十分推崇这则故事,是因为他欲借此从根本上突出“第三空间”的“开放性”和“复杂性”:“这是一切地方都在其中的空间,可以从任何一个角度去看它,每一个事物都清清楚楚;但它又是一个秘密的、猜想的事物,充满幻想与暗示,对于它我们家喻户晓,但从来没有人彻底看清它,理解它。”索亚认为这就是“实际的社会空间,这是无所不包的同时性的空间,既具有各种可能性也包含着危险。这是彻底开放的空间,是社会斗争的空间。”[2](72)

列菲弗尔在《空间的生产》中提出:“(社会)空间是(社会)的产物。”[3](26)在索亚看来,列菲弗尔是借此梳理复杂世界的知识总体的第一人。列菲弗尔试图通过“历史性-空间性-社会性”三元辩证法找出突破二元对立的路径,通过“侵入性的破坏”对辩证法进行重组,通过“第三化”来强调空间知识的极度开放性。而索亚则于此基础之上,用具体的文学意象“阿莱夫”为例,阐释他的“空间性”三元辩证法。索亚总结道:“第一空间认识论偏重于客观性和物质性,并力求建立关于空间的形式科学”,通过图表、地理信息系统等进行数据采集分析,以得出具体的结果,因此,在索亚看来,有陷入“环境决定论和空间决定论”的嫌疑[2](98);而“第二空间认识论试图对占据主流的第一空间分析的过分封闭与强制的客观性进行反驳,它们用艺术家对抗科学家或工程师,唯心主义对抗唯物主义,主观解释对抗客观解释”[2](99),因而是“具有创造性的艺术家和具有艺术气质的建筑师进行阐释的地方”[2](100)。当然,在很多时候,第一空间认识和第二空间认识之间的界限越来越模糊,互相为己所用,多有交叉。而第三空间认识论“源于对第一空间—第二空间二元论的肯定性解构和启发性重构”,是“他者化—第三化的又一个例子”,这“不仅是为了批判第一空间和第二空间的思维方式,而是为了通过注入新的可能性来使它们掌握空间知识的手段恢复活力”,从而去探寻传统空间科学未能探寻到的知识。“第三空间不仅是无限的阿莱夫,还是列菲弗尔曾经说过的城市,一个‘制造可能性的机器’,或是普鲁斯特所说的‘那个找回了失去了的空间’的小玛德莱娜点心,一个关于失去了的……或者根本没有细察的空间的回忆—再思—发现。”[2](103)

索亚的“第三空间”理论是从认识论回归本体论的一种尝试。而列菲弗尔只是这一理论的发轫。索亚随后又陆续引证了蓓尔·胡克斯的边缘性和彻底开放理论,多萝里斯·海顿的具有女权主义意识的都市主义批判理论和福柯的“异形地志学”,并以洛杉矶为例,阐发他的“第三空间”构想。蓓尔·胡克斯从非裔美国人主体重构的角度,力图从边缘突出重围,以打破中心,用“后现代之黑”来对抗“主流文化”之“白”。在《选择边缘作为彻底开放的空间》中,她强调“边缘”是充满了可能性和开放性的空间,因而,在以白人男性为主导的社会文化体系中,我们可以通过“选择边缘”和“认定下属地位”来拒绝被同化和被统治,从而打破原来的二元对立局面,进入一个“彻底开放的空间”,重新想象和实践“我们在仍旧是黑人时还能是什么”这个关键问题,并以此重新建构黑人的主体性。因为在她看来:“压迫性的解构所施与的边缘性与选择作为反抗场所,作为彻底开放和可能性之立足点的边缘性,是大相径庭的。”[5]索亚评论道:“它选择的是一个同时既是中心又是边缘(同时又双方都不是)的空间,一个位于边沿的,艰险的地方,它充满矛盾与含混,危险与新的可能;这是政治选择的第三空间。”[2](123)

多萝里斯·海顿的目标则在于打破都市空间的父权化,揭发都市中由地理结构引起的性别压迫并重绘“城市地图”。她把都市描绘成“一个极大的开放的空间”,在这样的空间里,传统的弱势群体女性被看也在看,她们与葫克斯所说的铁轨这边的黑人一样,在进行各种抵御与反抗,同时这里也是各种“突发事件可以时时发生在父权都市秩序中心大厦之外的会师场所”[2](140),因而,在索亚看来,这是都市中性别选择的第三空间。

索亚认为:福柯也看到了第三空间的阿莱夫,他关于在场与缺场、里与外的讨论以及他的“异形地志学”周密地揭示了文化的共时性、空间的并置性、常态与病态共存、真实与虚幻同在的事实。如今,“异托邦”渐渐取代了“乌托邦”,精神病院、疗养院用于安置偏离规定形式的人;墓地被从城市中心迁往郊区,被安置在指定安置“社会性他者”的地方;世界中充满了小型的阿莱夫,例如,画有东方园林的毯子、巴黎拱廊街以及世界博览会;图书馆和博物馆则成为时间与空间交汇的异托邦(有限的空间里积累了无限的时间);汽车旅馆则成为开合挪移的权力运作场所(表面看是旅馆,其实可能是非法的性活动场所)。而无论哪种异托邦,都在其开合控制中隐藏着各种权力运作和规训技术,而异托邦的意义本身则外在于它们所占据的任何空间,因而是极度开放、包罗万象的。可以说,这是权力运作的第三空间。

在此基础上,索亚笔锋一转,进而讨论海登·怀特对列菲·弗尔空间理论的漠视,以及他对詹明信空间呼吁的淡漠,可见,一方面,索亚其实仍然没有摆脱历史编纂学与历史主义的霸权影响;另一方面,他确实也没有再提出什么新的关于“第三空间”的理论要点,而仍然是在重复之前所强调的几个关键词:开放性、复杂性和包容性。他试图通过分析洛杉矶的异形地志学为第三空间理论提供阐释的依据,而他在该书后半部分却仅仅局限于寻找“第三空间”的实例,如:后现代都市建筑波纳文图拉大酒店、既是乌托邦又被看作异托邦的迪斯尼乐园、工业化的外城奥兰治郡一带。可以说,该书的后半部分,就仿佛一个城市规划师带着寻找“阿莱夫”的目的,在研读一张城市地图,并试图论证自己找到的一个个地理模型确实就是“阿莱夫”。由此看来,索亚的最大理论贡献首先在于他明确提出了“第三空间”这个概念,并模仿列菲弗尔提出了“空间性”的三元辩证;其次在于他梳理了前人论作中的“第三空间”批评意识和相关探讨,总结出理论家们共同的批判策略,当然也是他继续沿用的解构策略,即“他者化”和“去中心化”;最后才是他的“第三空间”批评实践,即关于洛杉矶历史重建的分析与讨论。这样的讨论因此引起了索亚空间四部曲第三部《后大都市》中对以洛杉矶为例的后大都市生活空间性多维度的讨论,特别是对两次都市暴乱①导致的都市重建活动的关注。他特别强调了两次事件的不同:“其一是象征了在战后20年繁荣 之后,现代大都市的瓦解;其二则是在意指经历了长期高度集中且规模庞大的重建之后,后现代大都市瓦解的开始”[2](394)。而在2010年,索亚又推出了被西班牙学者阿尔伯特称为“第四部曲”的《寻求空间正义》[6],它旨在通过洛杉矶巴士联盟争取公交正义的成功案例建立空间正义本体论并呼吁反抗“行动”的重要性。作为地理学家以及城市规划专家,索亚借助其空间四部曲从哲学、社会学、历史学等各角度梳理空间研究的源与流,旨在将空间研究从事件发生的“背景”“容器”提升到本体论的一个部分,提出空间性的三元辩证模型,并对三种空间认识论进行明确的区分。他的策略是“他者化”和“第三化”;他的目的是“去中心化”;而他的实现途径是找到具体的空间实例,如文学文本中的意象“阿莱夫”,或者空间实践,如后现代大都市洛杉矶。然而,真实与想象的界限仍处于模糊状态,具体与抽象的意象仍模棱两可,索亚的“第三空间”理论本身也如一个“阿莱夫”,也如他所说具有无限的开放性和包容性,充满了各种可能,当然也存在着各种问题。国内学者经历了译介和运用索亚空间理论的热潮之后,也开始冷静地思考其局限性了。学者马征认为索亚的“第三空间”理论不但在“实践的政治领域”“成了一枝没有子弹的枪”,而且缺乏“经济学的视野”[7](48);唐正东则指出:索亚忽视了资本主义生产关系对空间建构的制约关系[8](39)。可见关于索亚“第三空间”理论的合法性问题和实际应用价值已成为学界讨论的焦点。

三、霍米·巴巴的“第三空间”概念

事实上,作为后殖民理论三驾马车之一的霍米·巴巴,早在1989年就卷入了对“第三空间”概念的探讨。这一概念源自对“第三影院”的讨论,其修正稿于1994年收在《文化的定位》一书中,题为《理论的责任》,其中巴巴写道:

“阐释的过程从来都不是一个简单的交流过程,不是简单地停留在我和你的陈述中。意义的产生需要通过第三空间这个通道进行运作。这个第三空间既代表了双方语言的普遍状况,又暗含各自言语策略或者行为策略背后的特殊含义,而当他们仍在自身内部时是无法意识到的。这种无意识恰恰会导致阐释行为的模糊性。”[9](53)②

这是巴巴首次使用大写的“Third Space”。他认为言语意义建构时不但包含语言的一般含义,还可能包括特殊策略所引出的特殊含义,而这种言语策略对于言说者本人来说可能是无意识的。其实这里的“第三空间”旨在影射阐释的模糊性和不确定性。因为当时的情境必然会“干扰”文化分析的具体过程,而这种干预“正好挑战了我们以往所认为的文化历史构成的统一性”;事实上,在阐释过程中的“当下干预置换了本尼迪克·安德森所认为的西方国家的统一线性叙事”,因此在巴巴看来,阐释主体所处的这种无意识的不确定空间,即“第三空间”,使得阐释过程曲折而多变,因而所阐释出的文化意义和符号也不可能有一个预定的统一性或固定性,甚至相同的符号也可能被“曲解、翻译、重新赋予历史意义或者以全新的方式进行阅读”。而阐释的“第三空间”的文化和历史维度,按巴巴所说,即构成他提出“文化差异”的前提。巴巴在文末强调:

“第三空间生产性的能力具有殖民的和后殖民的起源,这一点是非常重要的。愿意降格到这一异邦领土——这正是我引领你们到达的——可以显见对这个分裂的阐释空间的认同可能开辟一条道路,以形成文化国‘际’化概念,而它的根基并不是充满异国情调的多元文化主义或文化多样性,而是文化混杂的撰写和表达。基于这个目的,我们应该记住真正承载文化意义的是‘间际’空间,它也是文化翻译和文化协商的前沿阵地。它使我们能够正视民族的或是反民族的历史。探寻这个第三空间,我们就可能避开政治对立,并以他者的形象呈现我们自己。”[9](55)

而在1990年接受乔纳森·鲁特福德的采访时,巴巴似乎赋予了“第三空间”新的含义:“我们知道,文化的所有形式无一不处于一个连续的混杂过程中。但对我而言,混杂的重要性并不在于可以追溯两种文化是在何时混杂成第三种文化的,‘混杂性’对我来说就是一个‘第三空间’,它能够让其他的立场得以显现。这种第三空间置换了构成它的历史,而建立了一种新的权威结构,新的政治主动性,而这是我们已有的智慧未能充分理解的。”[10](211)其实,巴巴是在利用“第三空间”这一概念解释他的混杂性理论,或者叫杂糅理论。这个似乎与原来的“阐释的第三空间”相距甚远,但实际上是一脉相承的。巴巴旨在突出这一空间的开放性、不确定性,以及无限的可能性。如果说阐释的第三空间更注重其功用,那么,第三空间的混杂性则更注重描述其本质特征。而纵观巴巴的学术生涯,英国文学理论家吉尔波特曾将其分为两个阶段;①20世纪80年代初期至80年代末期(1980—1988年),巴巴着重殖民话语分析,但是他不同于赛义德和法农所强调的“对立”,而更注重其“暧昧”和“模糊”的一面;②20世纪80年代末至90年代中期 (1989—1996年),此时,巴巴关注更多的是殖民地历史遗留问题,尤其是殖民主义在文化上所造成的后果,后殖民话语与后现代主义之间复杂的冲突关系,以及关于文化碰撞、种族、国家、民族渊源的传统话语和这些话语对当代文化关系有何意义[11]。而在2000年,吉尔波特又撰文指出:1990年至今,巴巴的研究兴趣似乎又转到文化间际协商、政治抵抗和心理认同的过程,注意力从前殖民地转移到普遍的后殖民文化状况,从地理上的“第三世界”转移到所谓的“第四世界”——由移民、难民、流散者所形成的世界,关注全球化背景下西方多元文化社会中的公民权、叙述权,倡导所谓的“混杂性世界主义”或者“本土世界主义”[12]。这样看来,从“阐释的第三空间”到“混杂的第三空间”这一过渡性跳跃就可以理解了,而对这一概念解释的变化本身正说明巴巴逐渐从殖民话语分析转向对混杂性世界主义的研究,以及对普遍的后殖民文化状况的探析。

在《理论的责任》一文中,巴巴对“文化多样性”和“文化差异”这两个概念进行了严格的区分,他认为:“文化多样性”是基于认识论基础上的,其前提是将文化本身当成经由经验而认知的客体;而“文化差异”则是阐明文化是可认知、带有权威性并足以建构文化身份体系的过程[9](50)。在接受鲁特福德的采访时,巴巴对这一区分又做了进一步说明,他认为“文化多样性”存在两个问题:①这些“多样的文化”是被纳入以主流文化为主导的,并受其控制的大框架内;②这种所谓的对多元文化的包容恰恰掩盖了民族中心主义价值观和社会规范。他认为所谓的“多元文化”旨在回应和控制文化差异的动态呈现过程而使之规范化,并达成一个共识或者一种规范。而基于后结构主义基础之上的“文化差异”则旨在使人置身于作为差异的文化生产空间,使其具有“不同”或者“他者”的气质。他认为文化之间的差异是不可度量的(incommensurable),所以是很难而且几乎是不可能想当然地认为他们之间可以轻易地共存。事实上,他们之间是有对立和抵抗的[10](209)。由于国家人口结构发生了巨大变化,他们越来越具有不同的文化历史背景、不同的兴趣、不同的后殖民联系或者不同的性取向。由于公共领域的本质已经发生变化,所以我们需要一种基于不平等甚或潜在对立基础之上的政治,通过它来确定自己的身份。而笼统地讲“文化多元化”是无法涵盖其本质的[13](51)。所以,巴巴借用本雅明的“文化翻译”这个术语,暗示文化与文化之间多多少少是有些联系的,而每一种文化都不是完美无缺的,在符号形成、主体建构的过程中,文化实践本身会进行自我质询,而文化翻译的过程即文化远离自身降格到第二位的过程。由于文化始终被置于一种本质上的翻译过程中,因而不存在一种文化永远在“自身内部”或“为自身而存在”的现象。巴巴对本雅明“文化翻译”理论的阐释已然超越了功能意义上“把英文翻译成法文”这种文字符号间的转换,而是将它视作不同文化间互动的一种方式。“文化翻译”的存在,打破了本质主义基础上的所谓本源文化的存在。基于“文化差异”和“文化翻译”的谱系基础之上,巴巴提出了“文化混杂”的概念,即所有文化的形成都伴随着与异质文化不断混杂的过程,而混杂之后就构成了“第三空间”。因为经过混杂之后的东西不同于参与混杂的那两样东西,具有强烈的“阈限性”(liminality)[14](122),因此为新的可能性提供了空间,如上文所述,这个“第三空间”实际上置换了构成它的历史,而建立了一种新的权威机制、新的政治主动权。可以说,“第三空间”成为了巴巴理论中诸多关键词的最终旨归,也成为他区别于其他后殖民理论家的明显特征。巴巴与其他后殖民理论家的不同在于:①法农、赛义德、斯皮瓦克等人仍然囿于二元对立的框架之内,比如白人与黑人、宗主国与殖民地、东方与西方、男性与女性等,但是巴巴创建了“第三空间”这个概念,通过“文化混杂”来避开二元对立的局限;②巴巴的后殖民理论与他自己的经历有着密不可分的关系:他出身于印度孟买袄教徒家庭,大学毕业后到英国牛津大学深造,在英美著名高校执教,又受聘为哈佛大学历史与文化中心主任,并定居美国。他的经历和他的后殖民理论一样,代表了从边缘到中心的运动过程。他自己是一个文化混杂的集大成者,而他的后殖民理论则为他自身的存在找到了一种合法性。但是,巴巴的理论著作晦涩难懂。此外,他还深受很多理论家的影响,例如他借鉴了特里·伊格尔顿的马克思主义文化批评理论;基于德里达的解构理论基础上提出“文化差异”概念;借用了拉康的后结构主义精神分析理论相关概念形成其“four-term strategy”(metaphorical/narcistic, metonymical/ aggressive),还有camouflage,identification,ambivalence等概念;借用弗洛伊德关于窥淫癖和恋物癖的治疗方法(affection和hostility共存的情况),发展出他的ambivalence理论;从本雅明处借用了“文化翻译”的概念;多次多处引用法农的《黑皮肤,白面具》,用生安锋的话说是“肢解法农”;从黑格尔处获取灵感提出身份认同的辩证过程;罗兰·巴特提出outside the sentence,而巴巴在此基础上提出了the beyond theory……这样看来,似乎只有“文化混杂”和“第三空间”是巴巴自己的了。

巴巴在《文化的定位》导论的最后部分提出,要“寻找连接处”(look for the join),要“于当今意识到一种超越的紧迫感”,将“现在”转化成“现在之后”,要“触及未来的那一面”(touch the future on its hither side)[9](55)。而这个“连接处”“现在之后”或者“未来的那一面”正是第三空间时间化之后的幻影。在这里,巴巴意欲打破各种二元对立而达到某种超越,意欲跳出二分法的思维框囿,寻找另外的可能性,即“干预”“连接”和“超越”。而达到这一目的的途径是什么呢?一是“协商”(negotiation),二是“翻译”(translation),三即“第三空间”化(the third space);如果将其归结为一个词,那就是“混杂”(hybridity)。巴巴反对“文化多样性”而推崇“文化差异”,因为在他看来,所谓“文化多样性”仍然是假定有一种主导性的文化,而把其他的文化样式都纳入以这一文化为主导的体系中,本质上仍然没有脱离以一种文化为中心的文化霸权的窠臼,这样,殖民地与宗主国之间的文化等级永远都不可能被打破;而文化差异则是要打破以某一文化为中心,将所有的文化样式置于平等的地位。巴巴为其构想了一个“第三空间”,使所有的文化在此混杂交融,解构的同时又重新建构。虽然第三空间的幻化色彩比较浓厚,但巴巴这种强烈的解构愿望和学术实践是值得肯定和借鉴的。

四、索亚、巴巴与詹明信的理论交叉

索亚和巴巴,一位是后现代地理学家,一位是后殖民文化理论家,他们何以在学术思想方面构成交集?在此,我们不得不涉及他们共同引用的重要文献,即詹明信的《后现代主义,或晚期资本主义的文化逻辑》。在詹明信看来,全球资本发展已经进入了“第三阶段”,他在著作中也频频引用中国等“第三世界”国家的案例;他指出,随着多种媒介的出现和发展,现代制图学也已经进入“第三阶段”,人们很难借助先前的认识描摹出一张传统意义上的“地图”,无论是在城市中还是在海洋里[15];他认为阿尔都塞的意识形态研究仍然停留在“想象−现实”这一二元对立体系中,因此他主张回归拉康的“三界面”批评,建立基于“象征−想象−现实”基础上的“三元”辨证方法。詹明信同样关注洛杉矶,关注洛杉矶建筑的后现代特征。而且,他也专门讨论了波纳文图拉酒店“去中心化”的“超空间”。无独有偶,巴巴和索亚也都没能绕开詹明信对于这个后现代超空间的讨论。与其说这是三者的共同点,不如说是詹明信启发了索亚和巴巴。詹明信所论证的“超空间”(hyperspace)不正具备了不确定性、包容性和混杂性等诸种特征吗?这个超空间既是詹明信讨论晚期资本主义文化逻辑的关键词,也分别为后现代都市研究和后殖民文化理论探讨提供了启示。不但索亚专注于探讨洛杉矶的都市实践,巴巴也在《文化的定位》一书中专辟一章,题为“后现代空间、后殖民时间及文化翻译的尝试”,旨在以詹明信关于当代文化跨国性特征的理论为基础,论证文化翻译和文化混杂的可能性:既然资本已在进行着全球性的跨国流动,那么由资本所决定的上层建筑(文化)当然不会固守一处,而是在进行着多维度、多层面的混杂。按照巴巴的说法,这就是当代全球文化交流的常态[9](326)。而在第一世界中由来自第三世界国家的移民、难民所构成的社区,这些都市中的少数族裔群体就获得了存在的合法性,也理应为这种合法性抗争,因为这样的社群提供了各种文化混杂协商的地方,具有“第三空间”的特质,合乎文化发展的总体趋势,而最根本的是,符合资本全球流动这一经济基础的规约。可以说,巴巴创造性地利用了詹明信关于“资本全球流动导致跨国文化交流”这一理论来论证第一世界中少数族裔移民社群的重要性和合法性。

在《第三空间》这本书中,索亚则用一个小节专门讨论了巴巴的“第三空间”概念以及与之密切相关的“文化差异”“文化混杂”“边界”“超越”等概念。在索亚看来,“巴巴的第三空间有时候玩世不恭地游荡在边缘之上,是为了一个无空间根基的文学修辞,一个漂浮的隐喻,表征着一种无意中遮掩了时间对空间悠久特权的批判历史意识”;但是,索亚充分肯定了巴巴的第三空间文化政治策略摆脱了霸权历史和历史主义的束缚,开创了一片新的天地[2](184)。颇有意味的是,索亚在该书的结尾引用了巴巴的诗《黎明1号》,并且把这首诗与他最初《第三空间》的手稿结尾放在一起,作为他这本书的结尾。在笔者看来,不单单是因为巴巴这首诗中提到了“洛杉矶”,更主要的原因在于二者在“第三空间”概念阐释以及批评策略方面的相似性。二者的理论交叉在于他们基于詹明信“跨国资本流动”的逻辑前提,在于他们的开放性和去中心化,在于他者化和第三化的批判策略,在于跳出二元对立的框囿而寻求更多的可能性,在于在解构的同时又重新建构。但是,二者的理论又各有侧重:巴巴更强调“第三空间”概念在文化阐释方面的功用,更强调异质文化之间的协商、翻译与混杂,突出的是一种混杂性的世界主义特征,比如相同的都市空间中不同文化的临界状态;当然它无法从根本上摆脱后殖民理论的影子,因为他的“第三空间”概念本质上旨在打破原宗主国的文化霸权,为普遍的后殖民文化状况做注。而索亚则是继承了列菲弗尔、福柯、哈维等人的呼吁,首先,力求使空间研究进入本体论研究范畴,摆脱历史主义的霸权地位,构成“历史−社会−空间”的三元辩证,并且在第一空间认识论、第二空间认识论和第三空间认识论之间构成辩证统一。其次,索亚的侧重点在于后现代地理重构的历史演进,在于强调“第三空间”的开放性、复杂性和包容性,同时将其运用到后现代都市研究的批评实践中。如果说巴巴的理论过于“理论化”,那么索亚的理论则更侧重实践,比如对洛杉矶都市重建的研究,以及将其与阿姆斯特丹的对比研究等。正如陆扬所说:“《第三空间》一书,既是对这一空间转向的追根溯源及其影响的探讨,又是把理论研究扩展到实践方面的一个努力。”它的主要功绩在于激发我们思考空间的意义,思考“诸如地点、方位、景观、建筑、环境、家园、阐释、区域、领土和地理等相互关联的有关概念”[16](36)。此外,值得一提的是,索亚还提供了一个文本实例,即博尔赫斯笔下的“阿莱夫”,为后继研究者提供了范例。至于第三空间是否存在或者能否存在,还有待进一步探讨。无论与否,“第三空间”仍然是虚无缥缈、捉摸不定、充满了各种可能性、随时都有可能加入任何新的元素。正如巴巴所言,这个“第三空间本身是无法被表征的”[9](26)。当然,这并不妨碍我们从文学作品中找到其他的实例。比如在美国后现代作家托马斯·品钦的长篇小说《拍卖第四十九批》[17]中也有一个类似的隐喻:挂毯。这幅挂毯伸向窗外,延伸到无穷远处,挂毯上既画有现实中的美景,它本身也是一种物理存在,因而它包含了第一空间认识论中的知识;而挂毯又在不断地被编织,它所呈现出的又是编织人想象中的空间构型,因而它又包含了第二空间认识论中的知识;而这幅挂毯伸向窗外的无穷远处,因而它充满了各种可能性和不确定性,也随时可能糅合进任何的文化因子,无论是前现代的还是后现代的,无论是东方的还是西方的,无论是殖民地的还是前宗主国的。如果说詹明信关于资本全球流动而创造的“超空间”是索亚与巴巴“第三空间”的理论前身,那么这幅挂毯则仿佛是索亚与巴巴“第三空间”理论交叉的一个隐喻或者缩影,又一个“阿 莱夫”。

五、“第三空间”与“第三场所”辨析

由于翻译的问题,国内常常把“场所”(place)和“空间”(space)都译作“空间”,这也导致了概念的模糊和混用。事实上,1989年,美国学者雷·欧登伯格(Ray Oldernburg)在其著作《伟大的好地方》()[18]中提出了“第三场所”(the third place)概念,用以区别“家”和“工作场所”的非正式的公共空间。欧登伯格指出,二战以后,美国社区的非正式公共空间受到了挤压和忽视,因此都市人群只能内缩到家庭和工作场所,无法适时“逃离压力”而导致精神紧张甚至离婚率大幅提升。他以德国啤酒花园、伦敦酒吧、法国咖啡馆等为例,指出“第三场所”的特征,论证这个特殊的“地方”对于缓解都市人的精神压力、增进人与人之间的交流、提升都市人的幸福度的重要性,从而呼吁美国在城市规划方面需要密切注意这个问题。国内城市规划学及图书馆学研究者常常引用欧登伯格的著作,而在引用时往往把“场所”(place)误译作“空间”(space)。按照华裔地理学家段义孚的界定,“场所”更注重它的地理位置,而且它只是“空间”的一部分,是“空间”的一个停顿;在他看来,“场所意味着安全,而空间则意味着自由”[19]。关于二者的具体区别,本文不做详细探讨。为避免混淆,需指出:本文所讨论的是“第三空间”,而不是“第三场所”。

六、结语

基于以上梳理和辨析,大致可以将“第三空间”学术史分为以下三个阶段。第一阶段:二十世纪六七十年代,概念孕育期,主要是列斐伏尔的三元辩证法及其对都市权利中“中心−边缘”二元对立的解构。第二阶段:二十世纪八九十年代,概念提出与辨析期,从1990年鲁特福德对巴巴题为“第三空间”的采访到1994年巴巴的专著《文化的定位》的出版,标志着后殖民文化研究领域概念的确立,而1996年索亚空间四部曲的第二部《第三空间》的出版则标志着后现代都市研究领域“第三空间”理论体系的确立。值得注意的是,前两个阶段的理论探索离不开詹明信关于“资本全球流动所带来的跨国文化空间”这一理论模型的奠基。第三阶段:新世纪以后,概念的创新使用期,迄今已催生出各种“第三空间”,如图书馆第三空间、教育第三空间、跨文化交际第三空间、翻译第三空间、女性主义第三空间、戏剧第三空间等,以至但凡具有“开放”和“混杂”特征的事物都被赋予“第三空间”称号,凡是涉及后现代状况、后殖民文化等问题的理论探讨或者文本解读都可能用“第三空间”加以概括,对这一概念的使用已经完全超越了后现代都市研究和后殖民文化研究的领域。笔者在细读詹明信、索亚和巴巴的相关理论原作的基础上,对“第三空间”这一概念进行了学术史梳理,以期为各学科创造性地使用这一概念提供清晰的学术背景,为跨学科理论探索与实践贡献力量。当然,笔者有限的学术视野与理论的日新月异之间的矛盾决定了这样的梳理只是一个开始,关于“第三空间”概念在社会科学各个领域的运用和走向还有待学界进一步探讨与论证。

注释:

① 见Edward Soja. Postmotropolis: Critical Studies of Cities and Regions. Malden: Blackwell Publishers, 2000.两次都市暴乱分别指 1965年瓦特暴乱和1992年罗德尼•金审判。

② 该引文为本文作者自译。以下如无标注,都为本文作者自译。

[1] 爱德华•索亚. 后现代地理学: 重申批判社会理论中的空间[M]. 王文斌, 译. 北京: 商务印书馆, 2007.

[2] 爱德华•索亚. 第三空间: 去往洛杉矶和其他真实与想象地方的旅程[M]. 陆扬, 刘佳林, 等译. 上海: 上海教育出版社, 2005.

[3] Lefebvre, Henry. The production of space[M]. Donald Nicholson-Smith trans. Oxford and Cambridge: Blackwell, 1991.

[4] 豪尔斯•路易斯•博尔赫斯: 《阿莱夫》[M]. 王永年, 译. 上海: 上海译文出版社, 2015: 194.

[5] Hooks, Bell. Yearning: Race, gender, and cultural politics[M]. Boston: South End Press, 1990:153.

[6] Soja, Edward. Seeking spatial justice[M]. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2010: 10.

[7] 马征. 质疑苏贾“第三空间”理论的合法性[J]. 湖北第二师范学院学报, 2016, 33(1): 44−49.

[8] 唐正东. 苏贾的“第三空间”理论: 一种批判性的解读[J]. 南京社会科学, 2016(1): 39−46.

[9] Bhabha, Homi K. The location of culture[M]. 1st edition published in 1994. London and New York: Routledge, 2004.

[10] Rutherford, Jonathan. The Third Space: Interview with Homi Bhabha[C]. Jonathan Rutherford. Identity: Community, Culture, Difference. London: Lawrence and Wishart, 1990: 211.

[11] 生安锋.霍米•巴巴的后殖民理论研究[M]. 北京: 北京大学出版社, 2011: 42.

[12] Gilbert, Bart Moore. Spivak and Bhabha[C]//Henry Shwarz, Sangeeta Ray, eds.. A Companion to Postclonial Studies. Massachusetts: Blackwell Publishers, 2000: 460.

[13] 王宁. 叙述、文化定位和身份认同: 霍米•巴巴的后殖民批评理论[J]. 外国文学, 2002(6): 48−55.

[14] 王微. 霍米•巴巴阈限空间思想刍议[J]. 当代外国文学, 2016, 37(2): 122−130.

[15] Jameson, Fredric. Postmodernism, or the cultural logic of late capitalism[M]. Durham: Duke UP, 1991: 52.

[16] 陆扬. 析索亚“第三空间”理论[J]. 天津社会科学, 2005(2): 32−37.

[17] Pynchon, Thomas. The crying of lot 49[M]. Philedelphia: J. B. Lippincott, 1965: 21.

[18] Odenburg, Ray. The great good place: Cafes, coffee shops, bookstores, bars, hair salons, and other hangouts at the heart of a community (Third Edition)[M]. Cambridge: Da Capo Press, 1999: 40.

[19] Tuan, Yi-Fu. Space and place: The perspective of experience. Minneapolis and London: University of Minneapolis Press, 1977: 3.

Academic genealogy of “the Third Space”:Theoretical interface of Soja, Bhabha and Jameson

YUAN Yuan

(School of Foreign Languages, University of Shanghai for Science and Technology, Shanghai 200093, China)

Since the 1980s, the concept “Third Space” has been used in the studies of many academic fields, such as postmodern geography, postcolonial culture, literary study, translation and even library management. The present essay intends to probe into the academic genealogy of “the Third Space”, analyzing the theoretical background, propositional intention and academic practice of it by citing the two theoreticians Edward Soja and Homi Bhabha who both propose the same term in their respective theories. It also intends to disclose their relevancy to Fredric Jameson’s postmodern theory and the conceptual difference between “the Third Space” and “the Third Place”, in the hope of contributing to the construction of its academic history.

The Third Space; City; Edward Soja; Homi Bhabha; Fredric Jameson

[编辑: 谭晓萍]

I0-03

A

1672-3104(2017)04−0180−09

2016−07−07;

2017−06−21

袁源(1981−),女,江苏南通人,文学博士,上海理工大学外语学院讲师,主要研究方向:美国文学