当代教育研究的视频与图像转向*

——兼论视频图像时代的教育理论生产

2017-09-23李政涛

李 政 涛

(华东师范大学教育学部,上海 200062)

当代教育研究的视频与图像转向*

——兼论视频图像时代的教育理论生产

李 政 涛

(华东师范大学教育学部,上海 200062)

已有视频图像在教育领域的运用,存在三种不同的视角和路径,即将视频作为教育教学媒介,作为课堂互动的研究工具和作为促进教师专业发展的重要途径。传统之于视频图像分析的理解,习惯性地停留于“媒介”“工具”“应用”“方法”和“手段”等层面上,低估了教育视频图像分析的理论创生价值及其对于教育理论生产的独特价值,包括它带来的新的理论知识来源及表现形式、新的研究视角、新的研究范式和新的理论世界。当代教育研究的“视频图像转向”,意味着“视频图像”从“工具取向”转向“理论取向”;教育学理解方式、研究方式、创制方式,将从“通过视频与图像分析”转向“视频与图像层面上的分析”;教育学表达方式、修辞方式或写作方式,将从基于文字语言的表达,转向基于文字语言、视频图像语言交融式的表达。

视频图像;教育研究;理论生产;转向

前 言

我们生活在一个视频图像喷涌甚至汹涌的时代。视频图像媒体技术不只深入影响到人们的日常生活,影响到人类的精神状态或存在状态,变成人类生存方式或存在方式的一部分①,也影响到了学术研究与理论生产。

最早的视频利用,主要集中在人类学领域。1898年,人类学家阿尔佛雷德·哈登(Alfred C. Haddon)利用视频拍摄技术,记录了居住在托雷斯海峡地区人们的生活场景。此后,博厄斯(Franz Boas)、米德(Margaret Mead)、贝特森(Gregory Bateson)等人类学家都曾在其田野研究中运用视频拍摄手段,对当地人的日常生活、仪式庆典、民俗传统进行过详细的记录与展现(Bateson & Mead,1942)。20世纪五六十年代以来,科学技术手段在急剧发展中得以普及,拍摄设备更为轻便易携带,费用也越来越低廉,因此对视频图像资料利用得以逐渐扩展到社会科学的其他领域。由于其具有对研究现场的高度“还原”、数据类型的易转换性、时间上的持久保存等特点,视频图像从此成为了社会科学研究者数据采集与分析的一种重要手段。尤其是近二十年来,社会科学当中“图像转向”(Boehm,1994; Mitchell,1994)的到来,使视频图像广泛地运用于话语分析、互动分析、机构化表演等研究当中。

视频图像进入教育研究领域,始于20世纪50年代。当时的西方学者开始探索如何将视频与图像运用于教育研究当中,这种尝试在20世纪八九十年代掀起了研究高潮(Erickson, 2011),并波及至今。

“在中国”的教育视频与图像研究,也在2000年前后逐渐兴起。我们以“教育视频”为题名进行检索,经筛选后得有效文献1339篇。根据发文数量趋势分析可知,自2000年以来,研究者对教育视频的关注度大幅提升(图1)。

图1 “教育视频”发文趋势

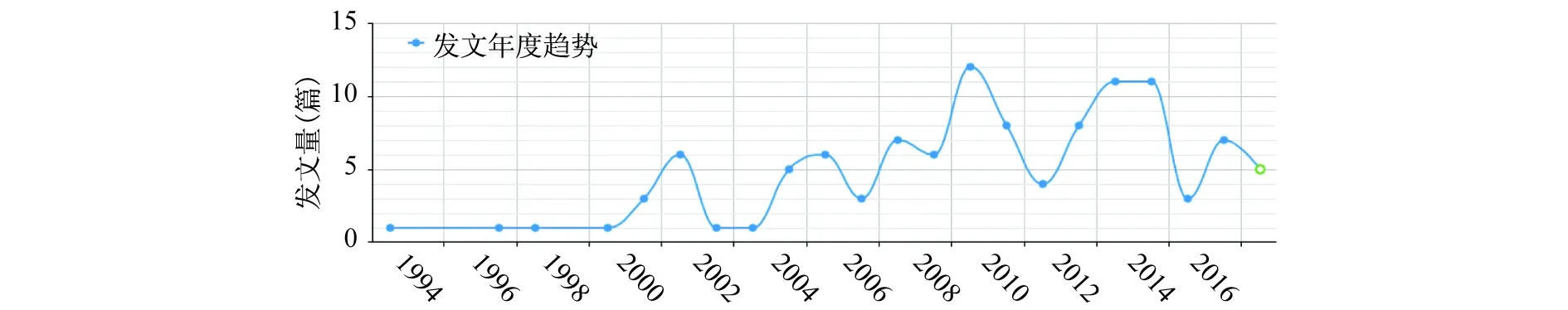

以“教育图像”为题名在知网上进行检索,通过筛选无关文献后可得109篇论文。与“教育视频”相比,这类研究相对较少,但整体上处于上升阶段(图2)。

图2 “教育图像”发文趋势

近半个世纪以来,视频图像在教育领域中的运用,大致形成了三大路径,分别指向于“教育实践”“教育研究方法”与“教育者”。

路径之一,将视频图像作为教育教学媒介。

视频图像与教育领域的结合,首先表现在人们对其教育性功能的发现。在第二次世界大战期间,为了提升士兵的专业素质,同时激发他们的战斗决心与斗志,大量的影像视频得以开发。此后,教育研究者从学习的角度,指出了视频影像在知识传递中提升学生学习的兴趣、唤起情绪上的共鸣等无以替代的作用(Hovland,Lumsdaine & Sheffield, 1949)。因此,自20世纪50年代起,人们制作了大批的教学视频用于知识性学习,尤其是具有实验性质的课程学习,如物理、生物等。这些教学视频无疑在激发学生的学习兴趣、提升学生的学习动力方面起到了推动作用。与此同时,战后出于价值观重建的目的,一些具有强烈教育性的历史与战争电视电影作品也屡屡问世,并运用于学校的德育与教学当中。其最直接的结果是催生了一大批教育视频研制的从业者和专门的教育视频制作机构,以及推动了视频档案馆的诞生(Falcinelli,Cristina,2016)。总的说来,当时引入到学校教育领域的视频包括三大类:阅读与演讲类,德育类以及科学常识类。因此,当时的视频图像以媒介的姿态出现在教育领域,主要用于弥补学校正式教育的不足,起一种代偿与补充的作用。即使是在信息网络技术高度发达的今天,数字化视频的教育性功能(如远程教育)和代偿性作用仍是教育学者关注的重要话题。

路径之二,将视频图像作为课堂互动研究的工具。

如果说对视频图像的教育性关注还停留于对视频的“看”的功能性认识上,那么,兴起于20世纪60年代的课堂视频研究则将视频图像作为一种观察工具,侧重于对其“视—听”的方法分析。当时,教育研究者渐渐认识到“课堂生活”中师生之间的互动对学生知识构建所起的重要作用,为了对课堂生活的场景进行真实而精确的记录,视频拍摄自然而然地成为了实地数据采集的重要手段。此时,研究者关注课堂互动过程如何开展,并将师生互动中的语言运用作为分析焦点,从而在教育研究领域掀起了“课堂话语分析”(classroom discourse)的研究高潮(Erickson,2011)。这样一来,早期的视频素材常常来自于语言教学或者双语学习的课堂,取材样本小(Berliner,1969)。到了20世纪90年代,视频拍摄才慢慢地运用于科学、数学等自然科学的课堂研究中。最具代表性的研究,是由美国学者兰佩特(Magdalene Lampert)教授所发起的数学课堂观察。他对自己当时任教的五年级数学课堂进行了连续一年的追踪拍摄,研究问题聚焦于学生的学习习惯与学业成绩之间的关系中(Lampert, 1998)。兰佩特的研究成果,直接促使了后续一系列有关自然科学课堂的国别及跨文化的国际比较研究的出现。例如,在20世纪90年代中期,由国际教育成就评价协会发起的国际数学和科学测评(TIMSS),采用随机抽样的方式,对来自德国、日本以及美国等国家的231节八年级的数学课堂进行了视频录制。基于对学业成就的偏好,他们十分关注不同文化中“好学生”在课堂中是如何与教师进行互动的(Jacobs, Kawanaka & Stigler,1999)。总体说来,这一研究范式下的视频图像分析,主要是以其呈现的内容向度为对象,以语言分析为载体,以“问题”和“差异性”为研究焦点,以提高学业成就和教学效率为发展宗旨,具有较强的实践技术指向。显而易见的是,这一指向的研究内涵,不仅为教育研究增添了新的研究工具,而且改变了教育研究的方法论:人们发现了适合于课堂研究的新的方法。

路径之三,将视频图像作为一种教师专业发展的途径。

基于对视频图像的功能性理解及其分析方法独特性的认识,视频图像很快便延伸运用于教师的专业化培训中。这种运用,既试图通过提供真实教学课堂片段,以范例观摩和学习的方式展开教研,更希望通过对教师行为与语言的视频图像分析与反思,提升教师的教学水平。对视频图像的类似运用,最为典型的当属产生于20世纪60年代中期的“微格教学”(Micro-teaching)。在微格教学中,视频图像是一种可见且有效的反馈机制,它将已拍摄的处于可控环境下的教学过程摆在新手教师面前,以视觉冲击、情景再现的方式帮助其提高基本的教学专业水平(Allen, 1967)。这种对视频图像的运用整合了视频的观看功能与方法视角。就此而言,我国流行已久的赛课、观摩等视频材料皆属于这一范畴。

作为一种新型媒介,视频图像丰富了学校教育教学的内容;作为一种观察工具,视频图像为教育研究的开展提供了真实可靠的数据;作为一种助推途径,视频图像为教师成长创建了真实的情景。因此,过去近半个世纪对视频图像多元化的认识视角,在拓展了教育实践内容广度的同时,也加强了教育理论研究的深度。进入21世纪以来,在信息技术日新月异的推动下,催生出了图像数字化时代,在此背景下,教育研究中对视频图像的运用已出现了三个维度的新转向:

首先,从关注视频图像呈现了“什么”到关注视频图像是“如何”得以呈现,以及由谁来呈现(Bohnsack,2011)。当从“什么”转换为“如何”之后,意味着图像学分析的发问方式与思维方式由此生成,它与基于“什么”的发问方式有着根本性的不同。它所寻求的是“如何发生”,即产品生产的“操作手法”(modus operandi),换句话说,它探究一种姿势何以形成,一种行为何以获得。为此,除了对教育视频的内容进行分析、对视频场景进行“描述”外,研究者还试图寻求所呈现现象的本质,探究现象背后的实践逻辑。在此,视频图像的方法论意义得到了加强,而其再现性则被弱化。这就要求我们在对视频进行分析、在方法论上关照视频图像“说”了什么的同时,还要重视其“做”了什么,即还原教育生活中的“表演”成分,揭示其“身体语言”。在视频转录和阐释中,则要求我们应当关照视频图像中的“多模态”(multimodal)意义。目前,基于扎根理论、现象学、客观阐释法、文件阐释法等理论(Knoblauch,2009)而开发的视频图像分析方法都较适用于该类研究。

其次,从关注不同类型的视频图像分类到关注不同类型的视频图像背后的价值与问题定位。目前,视频图像被广泛运用,其种类也越来越纷繁复杂。而对不同视频类型的分类、辨别及其特有价值的理解,将有助于我们更有针对性地研究相应的问题:如基于正式课堂的教—学视频,有助于认识学习的开展过程和知识的逻辑性延展;基于非正式情景当中的同伴互动视频、成人与孩子互动的视频(家庭互动、师生互动、课外活动互动),有助于探究“非正式”学习或者潜在学习的发生机制;而庆典视频、学校宣传视频、历史档案视频等,则有助于了解学校的整体校园文化和教学气氛。所以,在视频图像分析对象取材时,要大胆利用新科技与新网络平台;在录制与采集时,不仅应当关照正式的课堂教学,还需录制课外非正式的场景。

其三,从关注视频图像本身到关注由视频图像的互动参与引发的学习革命。当前,视频图像越来越多地渗入到人们的日常生活实践中。视频图像的延展,使得图像数字化时代中的视频图像不仅是一种已然存在的被动、静态的产品,而且也逐渐成为人们实践行动的参与者与构建者。数字视频图像不再只是具有补偿性作用的教育媒介,而且还是新世纪青少年获取知识最为重要且无可替代的教育方式。但在这一学习过程中,儿童到底如何与作为客体的视频图像互动,又形成了怎样的新的学习类型,这一学习心理机制与学习习惯是如何发生的(Wulf, 2007),以及数字视频图像的潜在权力(hidden power)是如何影响着儿童对世界的感知、构建自我与世界的关系等问题,都是目前研究者最为关心的主题。

如上总览,基本可以显现世界范围内教育视频图像分析的整体格局。在此格局内不断有新问题涌现,如视频拍摄技术的专业培训、方法论的构建、研究伦理的讨论等②。然而,对于教育视频图像分析的理解与认识,仍然远未到穷尽的地步,尚有诸多空白、盲点和缺憾尚待弥补,这些不足可以归结为如下问题:

其一,如何理解教育视频图像分析的独特性质与价值?

其二,如何探究教育视频图像分析自身的理论逻辑?

其三,如何探寻教育视频图像分析与教育理论生产的联结通道?

在上述三大问题中,首要且根源性的问题在于:如何理解和看待教育视频图像分析的性质和价值?从已经形成的三大路径来看,过往对于教育视频图像价值的理解,主要定位于“教育实践”“教育研究方法”与“教育者”,但与“教育理论”无直接关联。特别是在中国教育研究界,很少有人探寻教育视频图像分析的“理论基础”“理论路径”,更少有人将其与“理论生产”建立起关联。

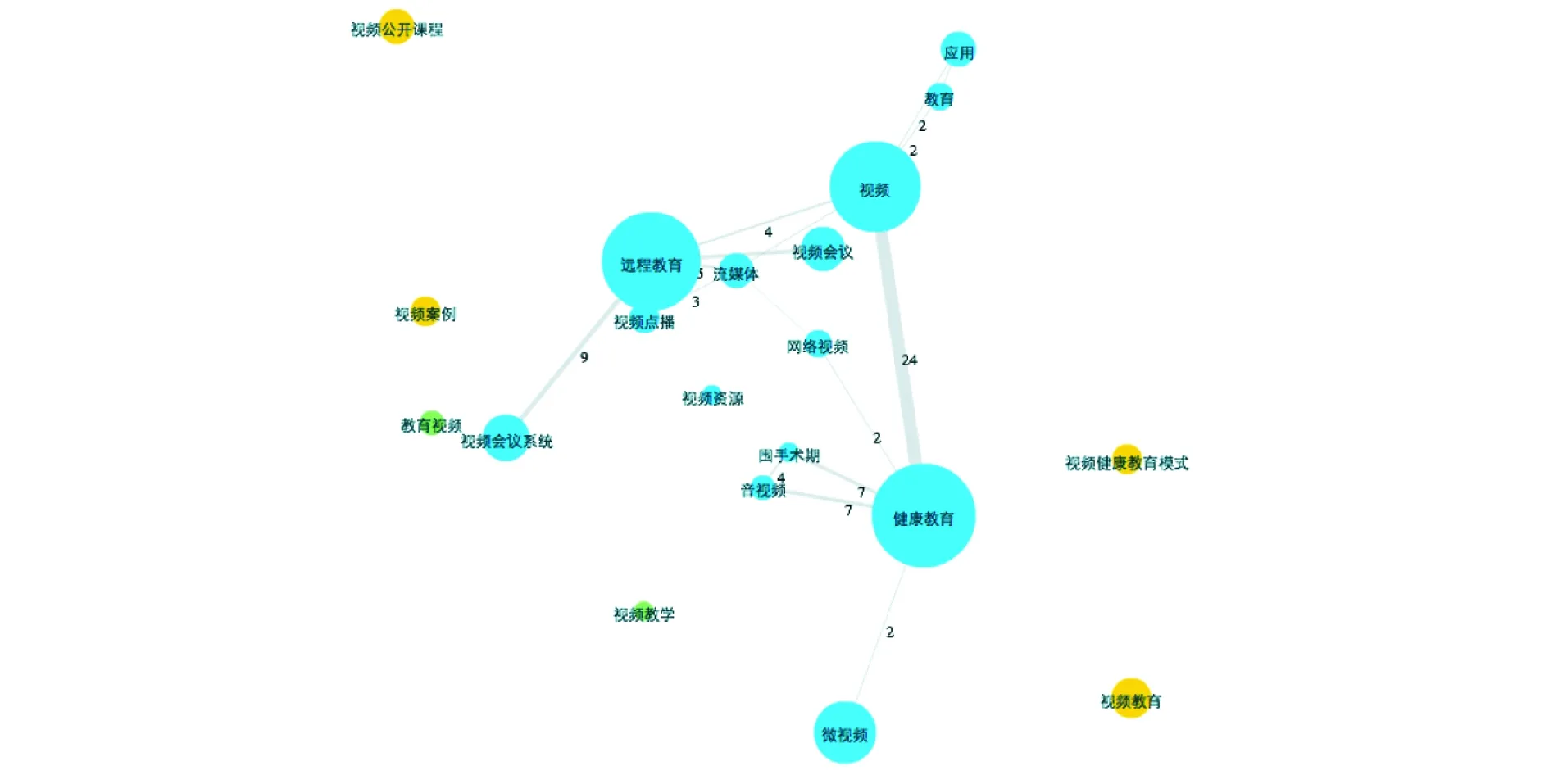

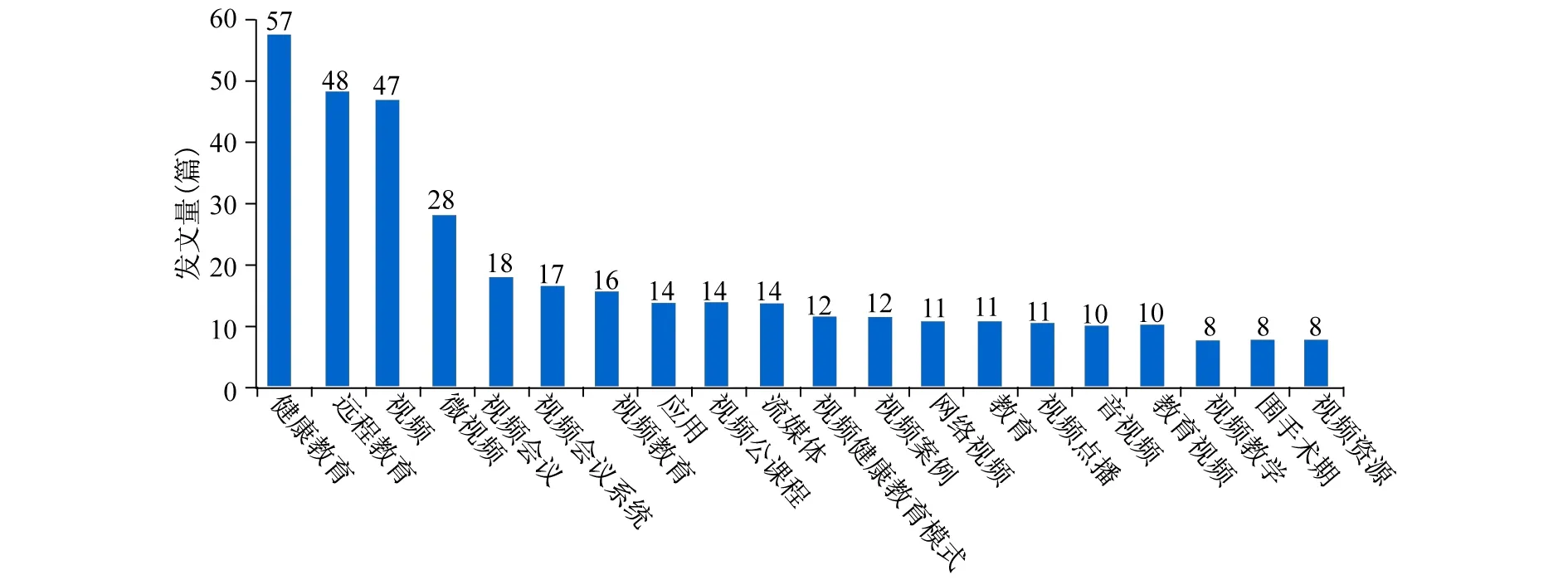

传统之于视频图像分析的理解,习惯性地停留于“媒介”“工具”“应用”“方法”和“手段”的层面上,至多是将其视为当代教育研究的一种行之有效的方法而已。例如,通过对“教育视频”的二次文献检索发现(图3),“党史”学科对“教育视频”的关注主要集中在远程教育及视频会议系统的应用方面;教育类科目关注的重点则是在教育视频资源、网络公开课、教师教育视频案例开发与应用等方面;计算机类文章则主要侧重于平台建设、算法设计等方面;临床医学方面更多侧重于应用研究,注重健康视频的宣教与患者复健的指导等。

图3 “教育视频”关键词共现

图4 “教育视频”关键词分布

从图3和图4可知,目前国内教育视频在医学领域研究应用较广,这类文章发表时间主要在2011年以后,且文章出现频次较为稳定,主要集中在健康教育视频的制作、应用及其影响等几个方面。远程教育同样是目前教育视频研究的热点领域,这一研究领域自2001年开始出现,最早以应用研究为主,包括了远程教育中视频的技术、视频系统设计、视频会议系统、虚拟教室设计、校园设施建设等方面。这类研究主要集中在教育视频的“应用研究”上,与之相关的也包括了流媒体、视频会议的研究等。研究者也关注到教育视频系统平台建设问题。微视频是伴随着移动学习文化的教育理念出现的,它在短期内出现了一定的研究成果,研究者较多探讨流媒体、微视频、网络视频公开课等,将其视为新型的教育资源在课程开发、教学实践中的应用。视频案例研究自2008年起开始受到关注,它通过问题情景建构知识体系、培养学生的问题意识和决策能力的学习方式(刘睿智,2009),较广泛地应用于教师教育领域。通过对视频案例的观摩、分析、讨论、评价与反思(曹熙斌,2013),有利于教师对教学过程的评价,促进教师专业化发展。同时,结合微视频,有研究者开始思考教师教育实践教学视频案例库的建设(沈夏林,赵瑞军,2016),这一研究范式与近年来兴起的视频分析形成了更为密切的联系,标志着这一微观分析方法在课堂教学研究方面逐渐兴起。此外,还有研究者借助此方法对学校教育中的仪式进行分析 (陈红燕,2014)。

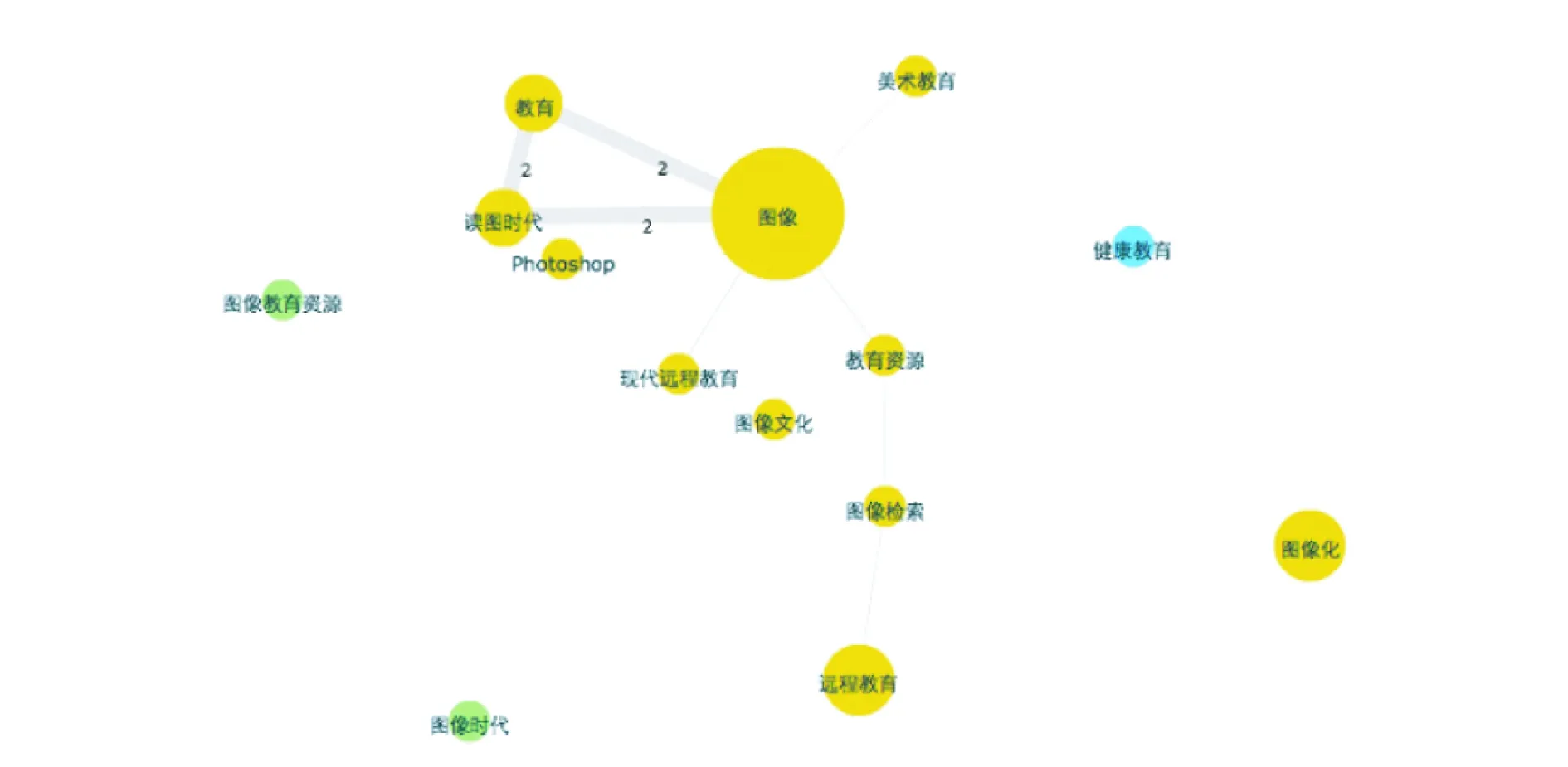

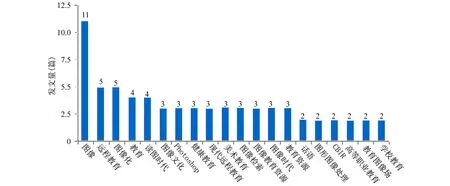

以“教育图像”为关键词进行二次文献检索(图5),情况大致类似。

图5 “教育图像”关键词共现分析

图6 “教育图像”关键词分布

从图5和图6可知,以读图时代或是图像时代作为研究背景,研究者关注到了时代背景给教育带来的影响,分析了读图时代教育与图像的关系,提出了图像时代对学校教育生态的影响以及学校教育应对策略(李政涛,2004;何丽敏,2007)。同时,也有研究者关注到了图像时代的具体教育阶段、教学科目的问题与对策(杨东海,2010; 马超,2009)。其次,远程教育中也有一定的图像研究,它主要关注图像技术上的应用,包括算法、模型、传输等方面;也有研究者关注到视觉化时代远程教育的实践诉求(王文珺,王冀豫,2009)。再者,有研究者以场论的视角提出新的教育图像可视化表征的研究框架,有利于表征内涵丰富的教育图像资源 (张强,吴涛,金义富,2014,第1057-1062页)。

如上种种成果,基本上都与“理论”无关,这显然低估了教育视频图像分析的独特价值,即理论创生价值。③为此,如下问题有必要敞亮出来:

教育视频图像分析有何教育理论创制价值?它对于教育理论生产有何独特意义?对于教育研究或者教育理论生产而言,教育视频图像分析带来或者催生了什么?只有它才可能带来或催生的理论资源、理论动力,甚至,新的理论知识又是什么?

一、教育视频与图像分析带来了新的理论知识来源及表现形式

现有的教育理论知识,从媒介的角度看,其来源主要借助于口语媒介、文字媒介和电子媒介。口语媒介是前理论、前学科时代的主要载体,不必详述。文字媒介承载的是基于理论起点的生产逻辑:一种由文字表达的理论引发并催生了另一种理论的形成。“文字”既是理论表达的手段和形式,也是理论创制的“食粮”与“源泉”,更是理论表达的形式载体。电子媒介是人类进入信息技术时代之后的产物,视频与图像是其中的主要代表。过去人们在“教育实践”的意义上,展现了电子媒介时代的教育特质,但电子媒介时代的教育研究与教育理论的发展态势,却相对较少涉及。尤其是以视频与图像媒介流行为特征的视觉时代的降临,“教育研究何为”“教育理论何为”等诸多问题,并没有得到足够的重视。

有了电子视频图像媒介之后的教育研究与教育理论,与没有视频与图像媒介的教育研究与教育理论相比,首要的区别是:从此以后,教育视频与图像成为教育研究新的理论发动机,成为教育理论生产新的思想源泉,成为教育理论知识新的表达方式。自此,教育理论知识,不只是口头表达的知识、文字表达的知识,也是通过视频与图像表达的知识,或者兼容了口头、文字、视频与图像表达方式的知识。

然而,以“来源”和“表达方式”来理解视频与图像在教育理论知识生产的价值,依然是一种“弱化”。在更深层次的意义上,在教育理论的世界里,视频与图像媒介之所以出现,并迅速引发人们的关注,在于它内含的对某一事物的理解方式,往往超越了语言文字和文本内容本身,从而更适合挖掘、展现和表达“内隐知识”和“缄默知识”,更适合成为显性知识向隐性知识的“转译”媒介,而这恰恰是文字媒介的不足与缺陷。如同Ralf Bohnsack所言,通过“图像”这一媒介而获得的对日常生活实践的理解以及对行为活动的导向,大多都是“前反身性”的(pre-reflexive)。因为这一“理解方式”往往比那些可以通过概念或语言而得以明确表达的方式更为深层。对意像(“内图像”)的理解往往镶嵌于缄默知识,或者用Karl Mannheim(1982)的话说,植根于“元理论知识”之中的。这实际上表明了视频与图像不只是一种“媒介”,也是一种理解方式,通过这种视频式或图像式的理解方式,产生的知识具有“元理论性质”,即“元理论知识”。换言之,元理论知识或者说缄默知识是由“图像媒介”(例如,具体的“图片”或者对社会的“意像”)和行为的内化实践所获得的。Ralf Bohnsack进一步指出,如果我们是基于Gottfried Boehm的“可意象性”概念来解释,即“图片和语言共同参与了可意像性的联结”(Boehm,1978, p.447)的话,那么元理论知识的媒介主要是“可意象性”(Bildlichkeit,图像化,形象化)。在此意义上,视频与图像具有的“可意象性”,不仅从属于而且直接催生了隐性(缄默)知识或者是元理论知识。这是对教育视频与图像分析知识生产价值的高度认可:它们朝向于缄默知识或元理论知识的生产,这超越了传统对教育视频与图像分析指向于“实践知识”的认定层次。如果一种媒介,既能引发实践知识的生成与积累,也能催动元理论知识的集聚与生成,从而重构了教育知识的体系与内涵,由此引发的大众围观和参与激情,就不足为奇了。

二、教育视频与图像分析带来了新的研究视角

在讨论教育视频与图像分析方式的转向过程中,Ralf Bohnsack阐述了三种“分析视角的转变”:从“什么”到“如何”,从“图像志”到“图像学”,从“内在固有意义”到“文件意义”。这种人们在运用教育视频与图像分析方式过程中实现的视角转换,依然是技术、方法层面的视角转换。如果回到其与教育研究的关系,以理论创制为眼光,审视教育视频与图像的出现在“视角”和“理解方式”意义上的独特价值,那么我们可以发现它实现了如下视角转换:从“关于教育视频图像的理解”到“通过视频图像来理解教育”。Ralf Bohnsack以“图像”为例,区分了两种理解方式:“关于图片的理解”与“通过图片来理解”。“关于图片的理解”,是用口语、文字等媒介来解释图片的内涵,它的假设是:图片是具有客体性质的被造物,其意义早已存在,藏匿于某处,等待我们来理解、挖掘、阐发和彰显。与之不同,“通过图片去理解”,则意味着:

其一,视频与图像是人类的一种思考视角和理解方式。(1)视频与图像不仅包含着世界的道理,而且包含着我们是怎样理解世界的。对视频与图像的考察本身就是反思,就是反思我们思考世界的方式。(2)这种反思,并不是把视频与图像本身或理解本身作为对象。我们既不是单单理解世界,也不是单单理解视频与图像,我们是通过理解一种视频与图像来理解世界,一种实践的世界和理论的世界。(3)基于视频与图像的理论研究,我们主要关注的不是视频与图像中的事情是怎样的,而是检视我们是怎么拍摄或描绘这些事物的,以及关于理论的事物都有哪些视频与图像来关注这些事物。

因此,视频与图像的价值在于,它们关乎我们对世界的理解方式。所谓通过“视频与图像分析”,应当被理解为“视频与图像层面上的分析”,而不是“对视频与图像进行分析”或“分析视频与图像”。教育视频与图像的理论性质与理论意义,不在于研究视频与图像,而在于“在视频与图像的层面”上考察世界。

其二,视频与图像分析的目的,不仅是发现、还原、显现和表达世界,更是建构和创造世界。视频与图像不仅“呈现并表达”着世界与社会现实,同时还构造并生产着社会现实。它遵循的假设是:视频图像的意义不只是已然具有的,更是被赋予、被建构出来的,正如William J.T. Mitchell (Mitchell,1994, p.41) 所强调的那样。这里所说的社会现实通过图片被生产,至少有两种理解方式:一是“世界的意义”(即对世界的“阐释与说明”)是通过图片这一重要媒介展现出来的;二是图片的“行动取向”(handlungsleitende),即图片具有为我们行为活动及日常实践提供导向的特质。

这是一种与“应用取向”“方法取向”的教育视频与图像分析迥然不同的视野:通过教育视频与图像分析,有可能建构出或生产出新的教育现实、教育世界。教育视频与图像分析的过程,就是创造一个新的教育现实或世界的过程。

如上视角的转换,也意味着教育视频与图像分析过程中思维方式的转换:从静态结果式思维到动态过程式思维。前者把视频与图像视为已成的静态存在加以分析,后者则赋予并建构教育视频与图像意义的过程,包括实践意义与理论意义。

三、教育视频与图像分析带来了新的研究范式

在人们展开视频与图像分析的探索过程中,许多方法接二连三地被开发出来。例如,针对图片分析方法的开发,Ralf Bohnsack认为,其带来的挑战在于:如何发展出一种社会科学方法,使其能够将图片作为自我包含的独立自主领域,并成为用图片语言进行分析的主体。这一方法论源于Karl Mannheim的知识社会学,尤其是他的文件方法(Documentary Method)与艺术史的相关理论及符号学有着紧密的联系。如今,文件方法业已成为社会科学,尤其是德国教育学中最主要的质性研究方法之一。除此之外,视频与图像分析的方法,还先后涌现了定量研究(Krammer, et al., 2006,pp.422-432; Hugener, et al., 2006)、交往分析(Knoblauch, et al., 2008; Tuma, et al., 2013)、民族志方法(Reh, 2012)、系统理论方法(Dinkelaker,Herrle,2009)和现象学的方法(Brinkmann, 2015,pp.527-545; Brinkmann & Rödel, 2017)等。这些研究方法的背景涵盖了阐释学、现象学、民族志与民族志方法论、逻辑理论、视频制作等。

这些研究方法在运用于具体的视频与图像分析过程中时,主要不是“并列式”“加法式”的,而是“关联式”“融通式”或“整合式”的,例如,现象学方法、民族志方法与视频图像分析的综合融通。进入到20世纪之后,视频与图像分析的方法更多与现象学方法联系在一起。这首先表现在研究者频繁地使用“悬置”“意象”“擦除”等典型的现象学术语。例如,Max Imdahl强调,理想的图像阐释能够“抑制书面的或图片中景物内容的先见,而如果当关于被呈现主体的知识有系统地被抑制时,那将更为成功”(Imdahl, 1996, p.435),为此,文本前知识在图像阐释过程中的“抑制”和“悬置”,将是必要的。

Ralf Bohnsack以一张家庭照片为例表明,要阐释其意义,需要激活关于家庭组织和其角色的知识。如果我们知道这是“约翰逊”一家,我们应该同时考虑到图片中被呈现者的角色关系:母亲,父亲,阿姨,叔叔等等。然而我们应该尽可能完全地悬置或者忽略已知的关于“约翰逊”一家的具体背景和历史,因为后者会干扰作为阐释者的理解和判断。

其次,它也表现为视频分析方法的操作过程和具体步骤的“现象学”特性。例如,通常而言,视频分析方法有四个主要步骤:A.视频数据的收集;B现象学的描述;C.解释;D.分析。每一步骤里都充满了“现象学”的气息与味道。例如,视频数据的收集,基于“参与式观察” (Breidenstein, 2006)这一民族志方法,需要进行“参与式体验”(Beekman, 1987)的现象学方法,并进行“深描”,描述“现象学的趣事”(Geertz, 1987;van Manen, 2012)。又如,现象学的描述,直接展现了典型的“现象学方法”:(1)“把……放在()内”,即暂时把理论与视角悬置;(2)变化,即通过与其他研究者进行讨论,创造某种现象的不同视角;(3)现象学阐释,即不是进行文本的现象学阐释 (Hermeneutik: Auslegen),而是将其放在新意义中进行阐释 (Phänomenologie: Einlegen)。这一方法的关键,是将主导的主体理论、科学理论、前经验暂时悬置。再如,基于对视频的现象学式的“看”,贯穿于如上四个步骤的是“观看—影响—回应”。布因克曼强调,“回应”作为一种理解类型:(1)它是一种具身化的回应实践,以影响为基础;(2)它是具身化的,以态度为基础(Lewin, 2012);(3)它不以象征性为基础;(4)它以历史、文化、制度、具体社会背景、个人经历、知识为基础(Husserl, 1950/2004);(5)这种视角确保我们已经进入理解世界的过程中。回应的过程是一种“主体间的验证”(Lippitz,2003):(1)视频在收集的视频系列中被观看;(2)研究者能够分享他们对所看内容的具身化回应;(3)前经验、研究者的视角,能够得以谈论、具体化、反思;(4)对所看之物的视角,可以复杂化与多样化。这些方法的关键,是将“正在体验”与“体验的解释”区分开来,在“观看的实践”中,赋予被观看“现象”以“意义”,进而在“解释”中把体验带入意义的语言世界。

最后,还以视频分析为例。现象学式的视频分析已经形成了丰富多样的类型和层次,比如:在研究“领域”上,它包括学校、团队、教室、环境等,这些要素各自形成了独特的现象学视野;在“观看对象”上,它聚焦“身体”“具身化”等行为,从中观察“图像与教化”的关联,从而使这种分析具有了“教育性”和“教育学性”,成为“教育现象学”的内在构成。

如上林林总总都是典型的“现象学方法”和“现象学风格”,它们与“视频与图像”结合起来,形成了一种独特的研究范式。无论是什么样的方法之间的关联、融通和整合,都贯穿着视频与图像、文本阐述与图片阐述的结构关联。

就视频与图像的关联而言,它首先是通过视频的“图像转向”实现的:视频由图像构成。与文字媒介相比,作为物质性媒介的图像,以“感知—可视化”为特性,展现出了特有的认识论意义上的架构、视角与物质性(Brinkmann & Rödel, 2017)。图像自身拥有特殊的现实(Schütz, 2016),它展示的是表面现象(如教室情境),而不是学生或教师的意图、动机或感受;它显现出内在动机与外在表现的差异,并呈现出了具体的物质性,其中可视化与非可视化是关键。在Sternagel(2016)看来,视频与图像的关联点是“视频的图像化”,其中“可视化”是一个枢纽,它意味着,我们总是从可见的/不可见的相互影响以及图像自身呈现给我们的内容中,来看待图像。在认知上,我们将图像看作是真实的事物,并因此受到图像的影响,进而通过赋予所见图像意义来回应图像,这种意义被看作是图像的真相与现实。

就文本阐述与图片阐述的关联而言,Ralf Bohnsack主张,当我们把图片阐释发展成为一种质性方法时,重要的是不要通过文本阐释图片,而需要将两者区分开来。然而,两者之间的内在关联同样重要,为此,需要形成文本阐释和图片阐释的共同标准或者方法论手段,包括:将它们都视为“自我指涉”的系统,区别显性知识与缄默知识(元理论);将分析视角从问“什么”转向问“如何”,重构文本和图片的形式结构;将单独元素置于整体文本之中;最后不容忽视的是使用比较分析。Ralf Bohnsack同时强调,如果在图片研究中,我们想要推进将图像作为自我包含的领域,寻求其内在规律以及坚守其离开文本的独立自主性,那么在研究过程中对这些共同标准和方法论手段的识别和应用,将会与文本阐释十分不同。

教育视频与图像分析,为多元研究方法和理论背景的关联与交融,创造了新的平台,由此形成了不同方法之间综合运用的新范式,并建构了属于视频与图像世界的研究方法论。

四、教育视频与图像分析带来了新的理论世界

如前所述,长期以来,教育视频与图像被定位于“工具”“技术”“手段”“方法”,朝向于为研究者提供资料,提供发现问题、解决问题的思想资源。更进一步的研究者,如布因克曼将其视为已有理论的验证、新理论的创制途径之一,成为新的理论知识的来源。所有这一切,都指向于“他者”,服务于教育视频与图像之外的理论世界。很少有人想到教育视频与图像分析本身,是否拥有属于自己的理论世界,即“教育视频与图像分析理论”,它拥有自己的“理论逻辑”“实践逻辑”,以及理论与实践双向构建的“转化逻辑”。

在理论基础上,教育视频与图像分析在诞生之初的理论来源之一,即是曼海姆的知识社会学。此后逐步拓展和发展至人类学、现象学、符号学、医学、考古学、精神分析、西方马克思主义、女性主义、结构主义、后殖民主义以及扎根理论等现代思想和文化资源,形成了多种学科交汇、多元理论交融的格局。这些理论不仅扮演了服务者、奠基者的角色,使教育视频与图像分析富有理论内涵与学术品质,而且它们也是受益者,得益于“教育视频与图像”这一载体和平台,这些立场、视角与方法各异的理论有了新的拓展、延伸和丰富,从而形成了理论基础和教育视频与图像之间“交融共生”的格局。更重要的发展方向在于,教育视频与图像分析的理论世界一旦建立起来,也可能成为作为其来源和基础的其他理论的“理论基础”,这是真正意义上的“双向建构”:互为理论基础。

在理论目标上,教育视频与图像分析除了为理论研究提供视频与图像资料积累之外,还有四大目标:一是为已有理论提供基于“视频与图像”的“证据”或“依据”,如同布因克曼所做的那样,通过当代课堂视频,论证赫尔巴特教学理论的合理性;二是基于教育视频与图像分析,创制新的教育理论;三是形成和发展属于自己的具有内生力和自生力的理论——教育视频与图像分析理论,甚至发展成为“教育视频与图像学”;四是成为其它理论的“理论基础”。后三者隐含了当代教育视频与图像分析的三大转向:从验证已有的教育理论到建构新的教育理论;从服务于他者(教育理论的创生)到自我创生(建构自己的教育视频与图像分析理论);从寻找“他者”作为理论基础到成为“他者”的理论基础。

在理论创制方式上,如果把这个理论世界比喻为一座学术大厦,那么,它的建立,是以视频与图像为原料,以现象学、民族志、符号学等为理论支架及方法,以基于“混合方法”又超越“混合方法”的综合融通的方式建构起来的。这种创制方式包含了三大逻辑:

其一,基于视频与图像的实践逻辑。这里的“实践”,是“方法实践”“运用实践”,包括如何采集、分析视频与图像(典型代表如“文件分析法”),更加具体地涉及到如何对视频与图像展示的现象进行“描述”“解释”“分析”等,其间充满了推进程序、规则和种种细致入微的操作方法,仅仅如“分析”就包括了“序列分析”“同时分析”等,而单就“序列分析”而言,又包括了“主序列”“分序列”“次序列”等不同类型,凡此种种构成了视频与图像分析独有的实践逻辑。

其二,基于视频与图像的理论逻辑。相对而言,当代教育视频与图像分析更多关注于“实践逻辑”,而不是“理论逻辑”。后者的精髓是展现了一种通过视频与图像来透析世界、显现世界并建构世界的理论方式,因而引发了教育理论研究的视频与图像转向,从此把通过视频与图像分析理解教育、研究教育、建构教育的方式,变成教育理论研究的基本方式,如同20世纪的哲学把“通过语言思考世界”作为哲学研究的基本方式一样。这一逻辑的独特与复杂,在于它兼容了视频逻辑、图像逻辑和文字逻辑,体现了三种逻辑之间的关联与转换。

其三,基于视频与图像的转化逻辑。既然“理论创制”是视频与图像分析的核心目标之一,那么如何实现这一目标就成为关键之所在。所谓“转化逻辑”,是理论者与实践者在交往互动中发生的,它以理论与实践平等为预设,以促进主体间的交互生成、双向转化、双向建构与发展为目的,以价值观、思维方式和语言方式等为转化对象,并在此过程中共同分享和遵守前提认识、基本条件、过程形式和方式、结构或内在法则(李政涛,2015,第153页)。这意味着,在教育视频与图像分析过程中,两大逻辑之间存在双向转化、双向建构的交互生成的关系:既有理论向实践的转化——通过教育视频与图像分析形成的理论,介入并改变视频与图像分析的实践方法,即新理论催生新方法;也有实践向理论的转化——如何通过视频与图像分析创制新的理论,如何从各种具体的视频现象中抽取概念、凝练主题、表达观念,进而建构出新的理论分析框架等。

在理论框架上,如果以“教育视频与图像学”的创立为目标,需要建立起基于教育视频与图像分析的基本概念、基本问题与方法论。就“基本概念”而言,无论是“视频”“图像”,还是“教育视频”“教育图像”,甚至“教育”等,都不是“不言而喻”的,而是需要放在教育视频与图像学的背景下,以此学科立场、视角和眼光,仔细考量辨析。包括“教育”的内涵,同样需要通过视频与图像重新加以思考。就“基本问题”而言,教育视频与图像学需要回答这一学科及其理论,究竟要解决什么问题?哪些问题是所有“教育”学科都必须回答的问题?哪些问题是只有教育“视频与图像学”理论才能提出并回答的问题?前者如“教育与人”“教育与社会”的关系问题,后者则是“教育视频图像与人”“教育视频图像与社会”的关系问题。这是教育视频与图像学面临的重大挑战:能否针对教育领域的重大问题、基本问题作出属于自己的回应或回答?就“方法论”而言,如何基于教育视频与图像分析已有的各种研究方法,建构出具有特殊性的“教育视频与图像”方法论,建构出适合于“视频与图像”这一对象,以及适合于相关问题的研究方法体系,这也是“教育视频与图像学”后续面临的挑战。从目前来看,它已经初具雏形,但尚有很大的发展空间,亦面临着诸多挑战,比如:如何处理好文字逻辑、视频逻辑、图像逻辑的关系?如何整体形成视频与图像分析的基本理论与方法,把自己从工具体系、操作体系、方法体系“脱胎换骨”为理论体系?如何基于视频与图像来创制教育理论,找到通往新的理论世界的钥匙和密码?如何建立教育视频与图像理论与其他已有理论世界的关联,找到与其他理论联结的大门和通道,从而真正形成交融共生的格局?

然而,最根本的挑战还在于:教育视频与图像学(理论),可以并如何回答和解决什么问题?它能够为教育世界、教育学世界贡献出什么只有它才能做出的独特、不可替代的贡献?

行文至此,本文的运思指向已经昭然,并值得再次强调:如果说,语言转向是20世纪哲学发展的重大转向,那么视频与图像转向,则是21世纪教育学发展的重大转向,它将破除已有之于“视频与图像”的根本成见,即认为教育视频图像只是一种工具、手段和方法,没有自己的理论世界。

具体而言,当代教育研究的“视频图像转向”,意味着:“视频图像”从“工具取向”转向“理论取向”,走向新理论的诞生与生产;教育学理解方式、研究方式、创制方式,将从“通过视频与图像分析”转向“视频与图像层面上的分析”,从 “对教育视频与图像进行分析”或“分析教育视频与图像”转向“在视频与图像的层面”上考察分析已有的教育、建构创制新的教育;从此以后的教育学表达方式、修辞方式或写作方式,将从基于文字语言的表达,转向基于文字语言、视频图像语言交融式的表达。

在今日,置身于视频与图像世界的我们,谁不能用视频与图像来表达自身,就对不起这个时代,谁不能用视频与图像来发展理论、创制理论,同样也辜负了这个时代。

(博士后陈红燕,博士生黄得昊以及孙丽丽博士等为此文提供了重要资料或富有启发性的建议,在此一并致谢。)

曹熙斌.(2013).基于视频案例的师范生教育技术能力培养策略研究.中国电化教育,(10),66-69.

陈红燕.(2014).基于文献阐释法的视频分析理论及其在学校仪式研究中的运用——以柏林一所改革教育小学的“早晨圆圈”仪式为例.教育学术月刊,(5),23-30.

何丽敏.(2007).读图时代的图像与教育.上海:华东师范大学硕士学位论文.

李鸿祥.(2011) .图像与存在.上海:上海世纪出版集团上海书店出版社.

李政涛.(2004).图像时代的教育论纲.教育理论与实践,(15),1-4.

李政涛.(2015).交互生成:教育理论与实践的转化之力.上海:华东师范大学出版社.

刘睿智.(2009).教师教育视频案例学习系统的构建与应用研究.济南:山东师范大学硕士学位论文.

马超.(2009).图像对小学生价值观养成的影响及其教育对策研究.长春:东北师范大学硕士学位论文.

沈夏林,赵瑞军. (2016).教师教育实践教学微型视频案例库建设研究.中国教育信息化,(3),72-75.

王文珺,王冀豫.(2009).远程教育电视节目的图像问题浅析.科技风,(19),219.

杨东海.(2010).读图时代图像阅读对学生思维方式的影响及教育对策.读与写(教育教学刊), 7(8),88,164.

张强,吴涛,金义富.(2014).基于数据场的教育图像可视化表征.计算机与数字工程, 42(6),1057-1062.

Allen, D. W. (1967).Micro-Teaching,ADescription. Stranford University Press: ERIC.

Bateson, G., & Mead, M. (1942).Balinesecharacter:Aphotographicanalysis. New York:New York Academy of Sciences.

Beekman, T. (1987). Hand in Hand mit Sascha: Glühwürmchen, Grandma Millie und andere Raumgeschichten. Im Anhang: teilnehmende Erfahrung. In Wilfried Lippitz und Käte Meyer-Drawe.KindundWelt.PhänomenologischeStudienzurPädagogik,hrsg. (pp.11-25). Frankfurt am Main: Athenäum.

Berliner, D.(1969).Microteachingandthetechnicalskillsapproachtoteachertraining. Teachnical Report No.8. Palo Alto, CA: Stanford Center for Research and Development in teaching.

Board of International Comparative Studies in Education. (1999).Theusesofvideoininternationaleducationstudies:Aworkshop. Washington, DC.

Boehm, G. (ed.). (1994).WasisteinBild?. München: Fink Verlag.

Bohnsack, R. (2011).QualitativeBild-UndVideointerpretation:DieDokumentarischeMethode(2 ed.). Opladen: Budrich.

Brinkmann, M. (2015). Pädagogische Empirie. Phänomenologische und methodlogische Bemerkungen zum Verhältnis von Theorie, Empirie und Praxis.ZeitschriftfürPädagogik, 61 (4), 527-545.

Brinkmann, M., Rödel,C.(2017). Pädagogisch-phänomenologische Videographie. Zeigen, Aufmerken, Interattentionalität. In Christine Moritz und Michael Corsten.HandbuchQualitativeVideoanalyse.Method(olog)ischeHerausforderungen-forschungspraktischePerspektiven.,hrsg. Wiesbaden: Springer VS.

Dinkelaker, Jörg und Matthias Herrle. (2009).ErziehungswissenschaftlicheVideographie. Eine Einführung. Wiesbaden: VS Verl. für Sozialwiss.

Erickson, F. (2011). Uses of video in social research: a brief history.InternationalJournalofSocialResearchMethodology, 14(3), 179-189.

Falcinelli,F., Cristina, G.(2016).The use of video in educational research and teacher training in the digital classroom.ResearchonEducationandMedia,8(1), 14-21.

Geertz, C.(1987).DichteBeschreibung.BeiträgezumVerstehenkulturellerSysteme. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Hovland, C.I., Lumsdaine, A.A. & Sheffield, F.D. (1949).Experimentsonmasscommunication. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Hugener, I., Pauli, C. & Reusser, K. (2006). Videoanalysen. In E. Klieme, C. Pauli & K. Reusser (Eds.).DokumentationderErhebungs-undAuswertungsinstrumentezurschweizerisch-deutschenVideostudie"Unterrichtsqualität,LernverhaltenundmathematischesVerständnis(Teil 3). Frankfurt a.M.: GFPF/DIPF.

Husserl, E. (1950-2004).Husserliana. Gesammelte Werke. Den Haag: Nijhoff.

Iino, M.(1998).Issuesofvideorecordinginethnographicstudies. Paper presented at the Annual Meeting of American Association for Applied Linguistics, Seattle, WA.

Imdahl, M. (1996). Wandel durch Nachahmung. Rembrandts Zeichnung nach Lastmanns “Susanna im Bade”. In Max Imdahl.ZurKunstderTradition.GesammelteSchriften, Vol.2 (pp.431-456). Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

Jacobs,J., Kawanaka,T. & Stigler,J.(1999).Integrating qualitative and quantitative approaches to the analysis of video data on classroom teaching.InternationalJournalofEducationalResearch, 31(8),717-724

Knoblauch, H. (2009).VideoAnalysis:MethodologyandMethods,QualitativeAudiovisualDataAnalysisinSociology(2 ed.). Frankfurt am Main: Lang.

Krammer, K., Ratzka, N., Klieme, E., Lipowsky, F., Pauli, C. & Reusser, K. (2006). Learning with classroom videos: Conception and first results of an online teacher-training program.ZentralblattfürDidaktikderMathematik, 38(5), 422-432.

Lampert, M., & Ball, D. (1998).Teaching,multimediaandmathematics:Investigationsofrealpractice. NY: Teachers College Press.

Lewin, K.(2012).FeldtheorieindenSozialwissenschaften.AusgewähltetheoretischeSchriften. Bern: Huber.

Mannheim, K. (1982).StructuresofThinking. London: Routledge & Kegan Paul.

Mitchell, W. J. T. (1994).PictureTheory. Chicago: University of Chicago Press.

Reh, S. (2012). Mit der Videokamera beobachten. In Heike de Boer und Sabine Reh.BeobachtunginderSchule-Beobachtenlernen,hrsg. (pp.151-165). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften; Imprint: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Schütz, E. (2016). Kunst und die Wahrheit des Wirklichen-Anmerkungen zur üsthetischen Erziehung. In Egon Schütz.ExistenzialkritischePädagogik.PhänomenologischeSchriftenzuranthropologischenPraxisvonBildung,Kunst,SpracheundHumanismus.HerausgegebenvonMalteBrinkmann,hrsg. Wiesbaden: Springer VS.

Sternagel, J. (2016).PathosdesLeibs.PhänomenologieästhetischerPraxis. Zürich: Diaphanes.

van Manen, M. (2012).ResearchingLivedExperience.HumanScienceforanActionSensitivePedagogy. Ottawa: Althouse Press.

Wulf, C., Althans, B., Blaschke, G., Ferrin, N., Göhlich, M., Jörissen, B., et al. (2007).LernkulturenimUmbruch:RituellePraktikeninSchule,Medien,FamilieundJugend: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

注释:

①李鸿祥在《图像与存在》一书中,系统阐明了图像与人类存在的关联,提出了“图像作为存在的感性显现”“存在的图像化”等核心观点(参见李鸿祥,2011,第62-71页,第142-171页)。

②如在视频资料的运用当中,如何确定其版权归属问题。对研究者自己所拍摄的视频图像而言,尽管其可以进行后期“马赛克”的“匿名化”处理,但其可分辨性和还原能力仍然很高,因此视频数据库与档案的建立与传播是否具有正当性问题,值得思考。

③对于这一点,布因克曼在华东师大的一次演讲(2016年10月)中指出,视频分析能够用来:(1)反思自身的思维定势与偏见;(2)丰富大学数据收集的视角;(3)形成新理论;(4)从理论化的复杂层次来讨论复杂的教育情境;(5)促进教育研究。

(责任编辑童想文)

10.16382/j.cnki.1000-5560.2017.05.001

教育部人文社会科学重点研究基地华东师范大学基础教育改革与发展研究所基地重大项目“基于学校变革实践的理论原创和学派建设”(项目批准号:16JJD880017)。