小球藻处理市政污水的室外研究

2017-09-18项荩仪刘一萱万端极

项荩仪,刘一萱,梅 洪,万端极,2

小球藻处理市政污水的室外研究

项荩仪1,刘一萱1,梅 洪1,万端极1,2

(1湖北工业大学工业发酵湖北省协同创新中心,河湖生态修复与藻类利用湖北省重点实验室,湖北武汉430068;2湖北工业大学膜技术研究所,湖北武汉430068)

通过在室外大型平板式光生物反应器中培养小球藻,来考察小球藻处理市政污水的能力。实验结果表明,小球藻在各个季节均对污水的脱氮除磷效果显著,总氮去除率达51.76%~97.66%,总磷去除率达79.37%~97.85%,处理后总氮和总磷均能在短时间达到城镇污水一级A排放标准,COD经小球藻培养系统处理虽达到一级A排放标准,但用时略长。每个污水处理周期可收获小球藻干物质0.43~0.47g/L进行资源化利用。研究结果表明本研究所选用的小球藻应用于城市污水处理产业的潜力巨大。

小球藻;光生物反应器;市政污水处理

2015年,全国城市污水处理率达到91.97%[1]。同年,湖北省废水排放总量为313784.76万t,其中工业废水排放量80817.33万t,约占总量的25.8%;生活污水排放量232729.87万t,约占总量的74.2%;集中式废水排放量237.56万t,约占总量的0.08%左右[2],市政污水包括生活污水和工业污水。针对市政污水中较高的氮磷含量,生物化学处理法是当前主要处理方法。大部分城市污水处理厂中主要采用活性污泥法、AB法、A2/O法和MBR等。但是活性污泥法和AB法都面临着剩余污泥处理处置难的问题;A2/O法则是污泥回流系统和内回流系统需分别设置,运营成本高,内回流的控制复杂,管理要求高[3];MBR有分置式和一体式,分置式主要问题是动力消耗大,循环泵产生的剪切力有可能使菌体失活,而一体式则涉及膜的清洗更换[4];现在对于活性污泥法有许多变型工艺,但是对高氮磷废水,活性污泥法及其变型工艺处理效果并不理想,而且存在污泥膨胀问题[5]。

其实,无论是活性污泥法的变型工艺还是利用新的装置来处理污水,处理过程中都会产生二次污染及高额投资维护成本,难以达到人们期望的“收支平衡”,所以,面对污水处理如此现状,许多学者积极探索绿色经济的污水处理工艺。早在20世纪50年代Oswald[6]就提出了利用微藻处理污水的技术,并设计出高效藻类塘(HRAP),而且利用微藻处理污水可以在达到脱氮除磷效果的前提下不会产生二次污染物,成本可控,某些具有经济价值的微藻还可以回收再利用[7]。

藻类的生长周期短,可以在较短时间里达到一定的生物量,藻类可以利用污水中丰富的氮磷合成蛋白、脂肪酸等的同时达到脱氮除磷的效果。有研究表明,绿球藻在人工配比高浓度氮磷污水中氨氮、总氮和总磷的去除率分别达到98.4%,46.2%和79.3%[8],在水产养殖废水中培养栅藻LX1培养至16d稳定期时,对氨氮、总氮和总磷的去除率分别为95.5%、88.0%和98.8%[9],小球藻在无光异养条件下能利用啤酒厂废水中多种营养成分,并显著地降低废水中的COD、BOD[10]。在污水中培养莱茵衣藻不仅能有效去除氮磷还能产生占干重25.25%的可用作生物燃料的油脂[11],藻类对于城市污水处理方面体现了处理成本低、碳排放少、主要污染物的处理率高,还能产生高附加值产物来为污水处理创收的生态优势[12]。

然而现有大部分微藻处理废水的实验都是在室内进行或者使用人工配比的污水完成的[13-14]小体积实验,就处理量和实际污水情况而言,应用于工业具有一定的局限性。本研究通过不同季节在室外大型平板式光生物反应器中,利用小球藻处理市政污水,测定相应的水化学指标,来探究小球藻在室外较大规模进行的污水处理能力及工业应用潜力。

1 材料与方法

1.1 实验材料

藻种:小球藻(Chlorella zofingiensis),湖北工业大学土木建筑与环境学院选育。

藻种培养采用BG-11培养基,24h光照,25℃±1℃培养。收取对数生长期小球藻,离心浓缩,弃去上清液,用蒸馏水冲洗、离心2次以去除吸附在藻细胞表面的培养基,然后用无菌蒸馏水悬浮。

本实验中污水直接取自市政污水管道,纱网过滤较大固体物质。每次实验取用污水约150L。

1.2 实验设计与方法

1.2.1 污水接种小球藻 将滤除较大固体物质后的污水运至平板式光生物反应器(图1),接种制备好的藻液至OD值为1左右。工业应用的前提除考察小球藻对大量污水的处理效率外,还在不同季节气候条件下小球藻室外处理污水的适应能力。所以实验分4次进行:春季实验于4月进行,夏季实验于7月进行,秋季于11月进行,冬季于来年1月进行。

图1 平板式光生物反应器

1.2.2 取样及测定方法 室外实验周期为6d,每天通气10h,早上8点通气,下午18点停气,取样时间点为8点,12点,18点,需测定温度、OD、干重、氨氮、总氮、总磷、COD以及BOD。污水的各项指标的测定方法按照国标法,NH4+-N按照纳氏试剂分光光度法[15],TN按照碱性过硫酸钾法[16],TP按照钼酸铵分光光度法[17],COD按照重铬酸盐法[18],BOD按照稀释与接种法[19]。

2 结果和讨论

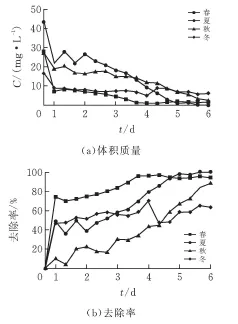

2.1 氨氮的去除

微藻可以利用的氮源包括有机氮和无机氮,并且微藻会优先利用NH4+-N,再是NO3—N,最后是简单有机氮。微藻对无机氮的同化过程主要包括以下3步:a)微藻在一种特定的酶的协助下将硝酸盐等无机氮吸收到细胞内,该吸收过程需要能量;b)在ATP作用下通过硝酸盐还原酶和亚硝酸盐还原酶连续活化催化将硝酸盐还原为铵,并且消耗8个电子;c)将还原生成的铵并入碳骨架[20]。

图2 NH4+-N的体积质量变化及去除率

由图2可以看出,每次实验的氨氮体积质量在接种后24h内都会有较大降幅,氨氮短时间内去除率较高,除了小球藻对水样中氨氮的利用,也有可能是通气造成水体搅动使得氨氮含量下降。对比氨氮的体积质量变化和去除率,春季实验的处理效果较好,24 h内去除率可达74%,72h内便可将氨氮体积质量由原水的27.81mg/L降至4.47mg/L,已达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)中的一级A标准(5mg/L)[21],培养至第4d达最高去除率96%。有研究将初级处理的生活污水与海水进行1∶1稀释后对102种微藻进行培养和筛选,发现一些藻种在培养7d甚至更短时间后就可以去除水中90%的铵盐[22]。夏季实验时,经过4d的培养,氨氮体积质量由43.22mg/L降至2.96mg/L,相应去除率为93%。如果对小球藻进行一定的预处理,可以提高小球藻的处理效率,氨氮的去除最高可以达到99.8%[23],本次实验在第6d达最高去除率的99.86%,秋冬季的氨氮需经5~6d才能处理达标,冬季实验时氨氮的检测值在5~8mg/L范围波动,整体降低趋势不明显,最高去除率分别为88.46%和63.72%,对原水氨氮体积质量范围为16.95~43.2 mg/L,实验结束时处理至0.059~6.14mg/L,去除率范围为63.72%~99.86%。综合比较每季实验结果,随着处理时间增加,能得到更好的氨氮去除效果,其中春季实验小球藻的处理效果较好,冬季实验时室外温度较低,日平均气温仅1℃,影响了小球藻的活性,使得小球藻不能充分利用污水中的氨氮,而且低温环境下气体扰动对污水中氨氮的挥发量也有一定影响。

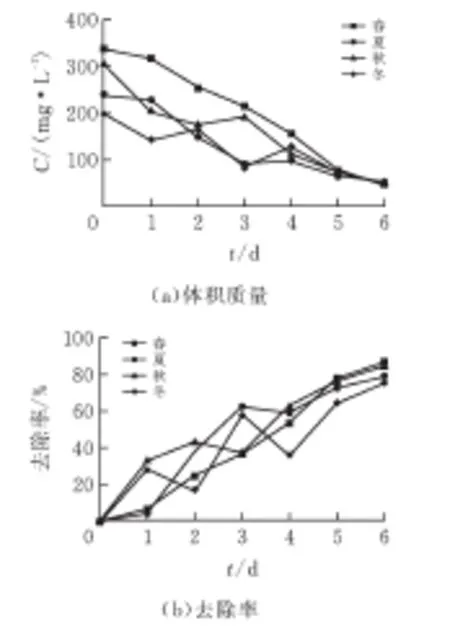

2.2 总氮的去除

总氮的变化曲线见图3。对污水总氮体积质量范围为18.24~32.14mg/L进行6d的批次培养,可获得的最高去除率为51.76%~97.66%。对比总氮的体积质量变化和去除率发现,春季实验总氮于24h内由32.14mg/L降至10.37mg/L,已低于一级A标准的15mg/L,去除率为67.7%,培养至第4天达最高去除率92.8%,夏季实验总氮的变化和氨氮的变化基本一致,实验至第3天中午达标,但夏季实验的最高去除率可以达到97.66%,明显高于其他三季,秋冬季总氮的变化平缓,分别于第3天中午和第5天下午处理达标,4次实验结束时总氮含量为0.81~12.63mg/L。有研究利用经紫外线处理后的小球藻(Chlorella vulgaris)处理500mL的废水奶牛场,可以去除约63.6%~95.4%的总氮[23],而本研究中直接取用过滤后的市政污水约150L进行室外大规模培养,最高除氮率可达97.66%。

图3 TN的体积质量变化及去除率

因为氨氮占总氮约86%~97%左右是氮在水中的主要存在形式,接种后72h内显示出总氮的去除率较高,和氨氮变化曲线基本吻合,后期有机氮不能被小球藻完全利用,水样中的总氮去除率也没有明显升高。

2.3 总磷的去除

藻类优先吸收利用HPO42-和H2PO4-形式的磷,吸收的磷用来合成有机或无机化合物。微藻对无机磷酸盐的吸收利用之外还对含磷的化合物有表面吸附沉降作用。藻类生长导致pH升高,使得溶解性磷酸盐和水中的钙离子形成磷酸钙沉淀,再被藻类吸附沉降[24]。总磷的体积质量变化及去除率见图4。

图4 TP的体积质量变化及去除率

对比总磷的体积质量变化和去除率发现,春冬季的总磷去除效果较好,春季培养24h内由2.35 mg/L降至0.12mg/L,去除率达95%,冬季培养48 h内由2.31mg/L降至0.2mg/L,均低于一级A排放标准的0.5mg/L,实验后期水样磷含量变化趋于平缓,夏季和秋季磷变化波动较大,整体下降趋势一致,夏季实验培养至第6天处理达标,秋季则在72h内由2.2mg/L降至0.45mg/L。有研究利用沙角衣藻等4种藻去除污水中的磷,去除率达70%以上,藻类去除磷能力的大小是由单个细胞的吸磷量和藻体生物量共同决定的[25]。每季实验时小球藻生物量的增长情况有所差别,这也是小球藻脱氮除磷效果差异性的原因之一。本研究对磷含量2.2~2.37mg/L污水进行小球藻培养期间,可获得最高磷去除率为79.37%~97.85%,而且小球藻对磷的利用率在24h内达到较高的值,此后水样中的磷含量在较低水平浮动,后期小球藻的生长应该是处于缺磷的状态。综合来看,春季和冬季小球藻的除磷效果较好,夏季实验期间日平均温度为30℃,但是取样时多次测得光生物反应器内污水的温度达42℃,并且实验期间经历多次极端高温,可能造成部分藻体死亡、生物量降低,进而影响处理效果。

2.4 COD和BOD5的去除

COD的变化和去除率见图5。COD的测量频率是每天一次,4次实验中原水的COD值范围是196.4~336.89mg/L,小球藻对于有机物的去除在短时间内并不能达到一级A标准的50mg/L,有研究在奶牛场废水中培养经过不同预处理的小球藻,4d后其COD去除率最高可以达到74.8%[23],本研究实验结束时,水样中的COD降到45.31~78.4mg/L,去除率达60.1%~86.6%。延长实验时间可以获得更高的COD去除率,但考虑到运行成本,会选择相对最佳的处理时间。

图5 COD的变化及去除率

BOD5变化见图6。4次实验中冬季的BOD5去除效果最好,达91.5%。接种前,BOD5为206.1mg/L;经6d实验处理后,BOD5为17.42mg/L。BOD的降低可能导致碳源不足而影响脱氮效果。秋冬季的氮含量下降趋势较为平缓可能是培养期间碳氮比不利于小球藻对氮的吸收。春季实验时,接种前测得污水的BOD5为327.2mg/L;经6d的实验处理后测得BOD5为33.16mg/L,去除率达89.87%。有实验表明,在以人工配比污水培养活性藻系统运转10个周期,每个周期运行7d,COD的平均去除率为90.89%,相应的BOD5的平均去除率为95.77%。当BOD与COD的初始体积质量比值为0.55%左右,有利于生化处理[26]。

图6 BOD的变化及去除率

2.5 OD和干重的变化

对小球藻OD在540nm波长进行测量。对于干重的称量,每次抽滤时做一个平行,烘干后称量计算干重并取平均值。从图7可以看出,小球藻的OD和干重变化基本一致,接种后先稍稍降低然后增加,可能是小球藻对污水营养环境的短期适应,春季实验培养至第4天下午达最高生物量0.55g/L,为初始值的2.1倍,每次实验结束时可获得0.425~0.467g/L干重物质。实验期间曾遇到高温和阴雨天,对小球藻的生长有一定的影响,并且市政污水过滤后仍有明显悬浮物质,接种小球藻后可能发生絮凝沉降导致OD和干重的下降,干重称量的平行实验时,滤膜本身对实验结果有一定的影响,这也造成了实验结果误差较大,由于是批次培养,在小球藻充分利用污水中氮磷后不能给小球藻以补充,实验后期小球藻生物量的增长较为缓慢。

图7 OD值及干重的变化

综上所述,小球藻对于市政污水的脱氮除磷效果较为理想,COD的去除不能在48h内达到一级A标准,如果要进行工艺化应用,则要考虑结合其他方法来快速降低COD。

3 结果与结论

从表1中可以看出,市政污水中氮、磷和有机物含量偏高,氮主要以氨氮形式存在,而夏季总氮的测定值低于氨氮的测定值,这可能是在碱性介质条件下,氨氮以氨气形式逸散在消解管的气相中,使得测出的总氮只是硝态氮、亚硝态氮和部分氨氮之和。本研究中小球藻对市政污水的室外处理实验表现出较强的脱氮除磷能力,而且在实验过程中,没有对污水进行灭菌处理,平板式光生物反应器没有进行封闭,也未产生其他藻种竞争,体现了小球藻能够适应大规模稳定生产应用的潜力,这是工艺应用的前提。在实验过程中,COD的测量值有反复,可能是培养过程中藻细胞分泌了自身难以利用的胞外物质[27]。实验结束时,获得0.425~0.467g/L干物质,可用于后续加工。

表1 污水的各项化学指标值mg·L-1

本次实验分4次在室外进行,实验过程中极端天气因素对实验结果有一定的影响。但小球藻对主要污染物的去除有良好表现,如果要应对更大的处理量,需添加辅助设备来保证在极端环境因素影响下小球藻的生长。实验结果显示,为避免环境的影响,可以在高温天气下采用冷凝水循环使小球藻处理温度保持30℃左右,在低温时添置加加热装置,保持水温在15℃左右,以保证小球藻达到处理要求的生物量,后续实验可能考虑应用技术成熟、成本低廉的太阳能设备进行补光。对于COD,后期会考虑在实验中加入一定的活性污泥菌群,来辅助降低污水中的COD,但是投入的藻菌的比例、投放密度、温度、PH等还有待于进一步实验研究。

[1] 中华人民共和国环境保护部,2015年环境状况公报[EB/OL].(2016-06-01)http:∥www.zhb.gov.cn/hjzl/zghjzkgb/lnzghjzkgb/201606/P0201606023331604719 55.pdf.

[2] 湖北省环境保护厅.2015年度湖北省环境统计公报[EB/OL].(2016-09-29)http:∥report.hbepb.gov.cn:8080/pub/root8/auto588/201609/t20160929_98583.html.

[3] 李盛,许小华.浅析几种城市污水处理工艺[J].江西水利科技,2013(2):155-159.

[4] 黄霞,桂萍,范晓军,等.膜生物反应器废水处理工艺的研究进展[J].环境科学研究,1998(1):42-46.

[5] 牟全君.我国10万t/d以下城市污水处理工艺[J].环境污染治理技术与设备,2006,03:96-100.

[6] William J.Oswald.Integrated pond systems for subdivisions[J].Journal(Water Pollution Control Federation).1967,39(8):1289-1304.

[7] 严国安,谭智群.藻类净化污水的研究及其进展[J].环境科学进展,1995(3):45-54.

[8] 凌晓欢,况琪军,邱昌恩,等.两种藻类对水体氮、磷去除效果[J].武汉大学学报(理学版),2006(4):487-491.

[9] 马红芳,李鑫,胡洪营,等.栅藻LX1在水产养殖废水中的生长、脱氮除磷和油脂积累特性[J].环境科学,2012,33(6):1891-1896.

[10]胡月薇,邱承光,曲春波,等.小球藻处理废水研究进展[J].环境科学与技术,2003(4):48-49,63-67.

[11]Kong Q X,Li L,Martinez B,et al.Culture of microalgae Chlamydomonas reinhardtii in wastewater for biomass feedstock production[J].Applied Biochemistry and Biotechnology,2010,160(1):9-18.

[12]Mu oz R,Guieysse B.Algal-bacterial processes for the treatment of hazardous contaminants:a review[J].Water Research,2006,40(15):2799-2815.

[13]Chinnasamy S,Bhatnagar A,Hunt R W,et al.Microalgae cultivation in a wastewater dominated by carpet mill effluents for biofuel applications[J].Bioresour Technol,2010,101(9):3097-105.

[14]Sungho O,Minchul K,Woonyong C,et al.Long-term outdoor cultivation by perfusing spent medium for biodiesel production from Chlorella minutissima[J].Journal of Bioscience &Bioengineering,2010,110(2):194-200.

[15]HJ535-2009,水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法[S].

[16]HJ636-2012,水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法[S].

[17]GB 11893-1989,水质总磷的测定钼酸铵分光光度法[S].

[18]GB/T 11914-1989,水质化学需氧量的测定重铬酸盐法[S].

[19]HJ505-2009,水质五日生化需氧量(BOD5)的测定稀释与接种法[S].

[20]Vílchez C,Garbayo I,Lobato M V,et al.Microalgae-mediated chemicals production and wastes removal[J].Enzyme &Microbial Technology,1997,20(8):562-572.

[21]GB18918—2002,城镇污水处理厂污染物排放标准[S].

[22]Craggs R J,Mcauley P J,Smith V J.Batch culture screening of marine microalgal nutrient removal from primary sewage effluent[J].Hydrobiologia,1994,288(3):157-166.

[23]Qin L,Shu Q,Wang Z,et al.Cultivation of Chlorella vulgaris,in dairy wastewater pretreated by UV irradiation and sodium hypochlorite[J].Applied Biochemistry and Biotechnology,2014,172(2):1121-1130.

[24]彭明江,杨平,郭勇.固定化藻类去除氮、磷的研究进展[J].资源开发与市场,2005,21(6):507-510.

[25]逯多,卿人韦,兰利琼,等.藻类在不同磷浓度下除磷能力的研究[J].四川大学学报(自然科学版),2002(6):1119-1123.

[26]况琪军,谭渝云.活性藻系统对氮、磷及有机物的去除研究[J].中国环境科学,2001,21(3):212-216.

[27]Babel S,Takizawa S,Ozaki H.Factors affecting seasonal variation of membrane filtration resistance caused by Chlorella algae[J].Water Research,2002,36(5):1193.

Study of Treating Urban Wastewater by Chlorella Zofingiensis Outdoor

XIANG Jingyi1,LIU Yixuan1,MEI Hong1,WANG Duanji1,2

(1 Key Laboratory of Ecological Remediation for Lakes and Algal Utilization of Hubei Province,Hubei Provincial Cooperative Innovation Center of Industrial Fermentation,Hubei Univ.of Tech.,Wuhan 430068,China;2 School of Civil Engineering,Architecture and Environment,Hubei Univ.of Tech.,Wuhan 430068,China)

In this study,the Chlorella zofingiensis was cultured in outdoor large flat plate photobioreactor in urban wastewater to investigate the urban wastewater treatment ability of chlorella zofingiensis under different seasons.The results showed that the effect of Chlorella zofingiensis in every season for denitrification and dephosphorization was significant,TN removal rate of 51.76%-97.66%,TP removal rate of 79.37%-97.85%.TN and TP after treatment could achieve the discharge standard of urban wastewater A level in a short time,the removal of COD was slightly longer when it was treated by chlorella zofingiensis culture system.Each wastewater treatment cycle could be harvested about 0.43g/L-0.47g/L of dry matter of chlorella for resource utilization.These results indicated the chlorella strain used in this study has great potential to be applied to urban wastewater treatment industry.

Chlorella zofingiensis;photobioreactor;urban wastewater

Q939.97,X52

A

[责任编校:张 众]

1003-4684(2017)04-0070-05

2017-05-11

国家自然科学基金重大项目(91647207);淡水生态与生物技术国家重点实验室开放基金(2014FB04);河湖生态修复与藻类利用湖北省重点实验室项目(HHKF201508);湖北工业大学高层次人才引进启动项目(BSQD13010)

项荩仪(1990-),女,湖北鄂州人,湖北工业大学硕士研究生,研究方向为污水微藻资源化处理技术

梅 洪(1979-),女,湖北武汉人,工学博士,研究方向为能源微藻