距离会导致隔离吗?

——海外移民创业网络与东道国集群网络的演化案例研究

2017-09-15张一力

张 敏, 张一力

(温州大学 商学院,浙江 温州 325035)

距离会导致隔离吗?

——海外移民创业网络与东道国集群网络的演化案例研究

张 敏, 张一力

(温州大学 商学院,浙江 温州 325035)

海外移民创业网络与东道国集群网络的协同演化是在“走出去”战略中赢得主动的重要举措。移民企业家既期望从东道国集群网络中获取创新资源,也需要通过与周围环境实施一定程度的隔离来规避风险。借助案例研究,以普拉托温州移民创业网络的演化历程为载体,探究移民创业网络和东道国产业集群网络的演化历程,分析网络协同演化过程中的三类距离(制度距离、能力距离和文化距离)与隔离状态之间的变化规律。研究发现,网络协同演化过程中充斥着利益博弈,导致距离将始终存在;虽然距离将会导致隔离,但是距离最优并不意味着隔离状态发生的概率最小,且文化距离能够前瞻性地预测隔离状态发生的可能性。现阶段需要设法降低三类距离,特别是降低文化距离,以弱化保护性隔离策略的实施动机并促进移民创业网络与东道国集群网络的协同演化。

移民创业网络;东道国集群网络;隔离;距离

一、引 言

经济全球化为中国移民的海外成功创业提供了契机。“走出去”战略不仅为东道国产业集群的发展注入了创新要素,也推动了国内相关产业集群的国际化进程。海外移民企业在东道国产业集群中的嵌入过程,既体现出与东道国主流社会文化、经济结构的同化过程,也使得东道国产业集群的演化呈现出独有的特征。移民创业网络为移民企业融入东道国产业集群提供了社会资本,移民企业既可以选择主动融入东道国产业集群以大展宏图,也可以选择在既有的族群网络中亦步亦趋。由于移民创业网络与东道国集群网络之间的差异无法彻底消除,移民企业与上述两种网络之间的一致性程度(即距离)将随环境而动态改变(Dolfsma和Eijk,2015),由此带来的不确定性往往通过隔离的方式来抑制和化解,距离与隔离之间将产生逻辑上的必然关联。然而,距离的增加是否意味着双方将渐行渐远?距离的增加一定会导致隔离吗?距离特征与隔离行为在网络协同演化过程中存在怎样的内在演变规律?上述问题的解决不仅能够促进海外移民创业网络的转型,也有益于东道国产业集群的发展。对移民创业网络与东道国集群网络的协同演化机理进行探究,既具有重大的理论和实践价值,也面临着研究范式的挑战,因而绝不应拘泥于既有研究范式的窠臼。

纵观近代移民史,温州移民企业在全球化进程中扮演了重要角色。在意大利的普拉托,借助生产网络和劳动力资本的优势,温州移民企业不仅推动了普拉托服装产业集群网络(以下简称集群网络)的发展;温州移民企业构建的创业网络(以下简称移民创业网络)也影响了集群网络的演化进程。温州移民创业通过不断寻找东道国集群网络中的更优的网络位置以实现向关键节点的拓展,并推动普拉托服装产业集群的协同演化。现阶段,普拉托的服装制造业95%以上被华商控制,从某种意义上讲,华商正在支撑着“意大利制造”的本土化。然而在实践中,尽管移民创业网络内部建立的信任、合作推动了知识的学习,但是利益的博弈使得网络间的距离始终存在,借助隔离策略并寻求庇护的现象也就在所难免。此外,由于母国与东道国在管制、规范和认知制度环境上的差异会导致移民创业网络与东道国集群网络在结构、内容和治理模式上存在差距,而移民创业网络与东道国产业集群网络又面临协同共生的现实需求,移民创业网络将始终面临隔离与协同共生的两难抉择。尽管距离的存在是产生网络协同演化机会成本的重要影响因素,但是距离与网络协同演化之间以及距离与隔离策略之间是否存在必然性还不得而知(Dolfsma和Eijk,2015)。虽然国内外有很多学者长期关注移民及移民网络的演变,也有不少学者研究集群网络特别是意大利产业集群网络的演化(Ambrosini,2013),但毋庸置疑的是,两类网络之间复杂的竞合关系一直未能被揭示。基于此,本文设计了以下分析架构:首先,采用案例研究方法描述近二十年来温州移民创业网络与普拉托服装集群网络的发展进程;其次,借鉴制度理论的基本观点,采用距离特征来描述不同阶段中移民创业网络与东道国集群网络在协同过程中的融合程度的差距;最后,通过分析制度距离、能力距离以及文化距离与隔离策略之间存在的非线性关系,以揭示协同演化过程中距离特征的变化规律以及隔离策略产生的内在本质,为中国移民企业在海外的可持续发展提供理论基础与制度参照。移民企业借助对移民网络和东道国集群网络的距离感知来前瞻性的执行隔离策略,上述基本结论对于国际创业、跨国投资、跨文化沟通等领域的研究均有启发意义。

二、文献回顾

(一)移民创业与网络隔离

隔离是进化生物学领域的重要概念并被逐渐引入创新与演化经济学领域(Hal和Wylie,2014),用以描述网络中的空间、社会以及认知层面的分割现象(Schot和Geels,2007),被认为是一种规避激烈竞争和不确定市场环境的创新保护机制(Kudic,2014),在社会和经济网络中广泛存在。由于海外移民企业的创业网络根植于东道国产业集群的演化过程,双方的协同共生关系既反映了时间维度上的周期性发展过程,也反映了空间维度上的要素集聚和扩散规律,还反映出关系维度上的内外分工与相互作用(马仁锋等,2011)。在这一过程中,网络成员主动或被动的与周围环境保持相对独立,被视为一种不确定竞争环境下的自我保护行为(Witt,1992),涵盖产业集群的整个生命周期。

尽管移民表现出的创业潜力推动了东道国的创新绩效(Herman和Smith,2009)。然而,移民创业过程依然面临两难困境,一方面,中间人族群理论认为当地社会对移民的敌意导致移民不甘心被同化,并致力于维系其陌生人身份,更强化了移民内部社会网络的形成与发展(Blalock,1967),刻意与族群之外的个体保持距离;另一方面,强关系与冗余信息在某种程度上可能遏制移民的创业行为,既有网络结构与强关系导致移民创业形成边界约束,引发隔离动机,迫切需要通过拓展商业边界以不断探求创新机会(Turkina和Thai,2013)。为了前瞻性的拓展交易关系并有效利用社会资本以克服新进入缺陷,移民企业家需要通过认知、合作和信用关系的协调来实现族群内部网络与外界社会网络的动态平衡(蔡莉等,2011),在成长过程中通过网络的自主构建或选择性嵌入形成的网络被界定为创业网络(Hoang和Antoncic,2003)。而在移民创业过程中,创业者的个体网络以及新创企业的组织网络构成了移民创业网络。创业的不同阶段需要不同类型的资源支持(El Bouk等,2013),Fatoki和Oni(2014)通过对移民企业家的深度访谈证实了移民创业网络中商业网络和社会网络的重要作用,并提出社会网络中的强联结在创业构想阶段起到决定性作用,商业网络中的弱联结在创业的运营阶段起到决定性作用,而社会网络也能够在运营阶段帮助创业者更好的利用家族成员和同乡来获取人力资本,这也意味着网络在动态演化过程中能够为成员提供不同的资源保障(Sullivan,2006),需要借助策略性的分隔来实现关系紧密程度和网络结构的调整。移民创业网络中的网络行为不仅与组织内部对互补性资源和特殊创新能力的需求有关,而且还与外部环境中蕴藏的不确定性和机会有关(Koka和Prescott,2002),因而会呈现出嵌入、隔离和再嵌入的复杂行为。由于创新风险不仅存在于个体与组织之间,还存在于组织与组织之间。移民创业网络的发展需要借助隔离策略来保持竞争优势并形塑与固化成员间的社会行为,以形成内部成员接受的、能被东道国认可的交易模式。

(二)距离与网络间的协同演化

距离是一个多维度的概念。组织内嵌于国家特有的制度安排中,国家的政治体制、经济体制、社会规则、价值体系等均会对组织行为产生深刻影响(Busenitz等,2000)。在网络与创新研究领域,学者们认为从技术、组织、制度、认知和社会的角度,能够度量网络成员之间的距离特征(Gilsing等,2008)。虽然移民创业网络的形成与发展依赖于东道国产业集群的演化,东道国的制度决定了交易规范与移民创业的外部环境(Kogan,2007),因而制度距离成为移民研究领域最受关注的变量,被用以度量制度环境的差异以及东道国制度的不确定性程度(Phillips等,2009)。此外,母国与东道国在规范和认知制度环境上的差异(Kostova,1996),也会导致移民创业网络与东道国集群网络在结构、内容和治理模式上存在差别。规范涵盖社会外部的价值观念、意识形态与社会习俗,认知则包括组织内部习惯传承的共同信仰与共享逻辑。产业集群内特有的社会文化对于集群或集群企业创新网络的形成与演进产生深刻的影响,进而影响到集群的竞争能力;因此在实际研究中,学者们多采用文化距离作为认知距离和规范距离的替代变量(Gaur等,2007)。由于移民创业所面临的“外来者劣势”不仅仅是源于制度和文化的制衡,还受限于自身能力的差距(Nooteboom等,2007),能力距离也是形成“外来者劣势”的重要因素。

产业集群发展涵盖诞生、成长、成熟和衰退四个阶段(Tichy,1998),集群内部成员企业间的竞合关系,使得集群网络的演化过程展现出非线性的协同共生规律。虽然国内学者已意识到国内产业集群在网络演化进程中存在的非线性关系(吕国庆等,2014;王涛和罗仲伟,2011),但针对海外移民创业网络与东道国产业集群的协同演化规律还鲜有涉及。虽然海外移民通过族群网络在信息、融资以及劳动力供给等方面提供了创业的核心资源,帮助网络成员形成专业化的分工与合作体系;更重要的是,移民创业网络的形成和发展已经与东道国的产业集群网络深度融合,形成了完整的价值链。虽然国别差异导致的制度差异将持续存在,但网络关系的建立能够帮助新进入者建立合法性认知(Du,2009)。移民企业在东道国市场上建立的联系越多,从其他企业获取“合法性溢出”的成本越低(Kostova和Zaheer,1999),提高利益相关者对自身的正面评价,削弱制度距离对移民创业的影响。移民企业如若能够与当地政府部门和商业伙伴等利益相关者建立联系,则更有助于减弱其在嵌入于东道国集群网络中所面临的“外来者劣势”(Rottig,2008),制度距离的缩短能够降低网络协同演化的成本。此外,已有研究还证实了认知距离、技术距离与企业创新绩效存在的倒U型关联(Nooteboom等,2007),移民创业网络与东道国集群网络之间的距离属性将成为探寻网络协同演化规律的重要线索。

(三)距离与网络隔离

个体或组织间的距离决定了个体或组织的创新绩效。一方面,大多数研究认为距离的产生阻碍了知识交互,降低了个体之间的信任水平,提高了冲突的可能性,减少了组织成员交流的频率(Dolfsma和Eijk,2015),导致个体创新绩效下降。网络成员间距离越大则关系建立的可能性越少(Akerlof,1997)。另一方面,从距离相对较大的个体获取的知识更倾向于异质化,更容易促进新知识的产生,距离的存在有益于知识转换和创意激发(Gilsing等,2008)。距离与创新绩效之间的关联需要执行某种特定策略才能得以实现,然而,有关调节距离特征并实现创新绩效最大化的可行策略还未能得到揭示。

隔离存在外生隔离与内生隔离两种基本类型,能够有效推动创新(Hall和Wylie,2014)。外生隔离是地理、政治和社会因素所导致的被动隔离,内生隔离则是主动与熟悉的供应商、群体和区域进行分割。由于知识交互尤其是隐性知识的交换建立在内在激励、信任和特定的社会关系之上,且空间的隔断会直接影响知识交互(Dolfsma和Eijk,2015),借助隔离策略,能够主动或被动的调节个体或组织与网络成员的关系,维持一定的知识交流频率,在强化吸收同质性知识的同时保证一定程度的知识异质性以激发创意想法,网络隔离成为影响知识交互并调节距离与创新绩效之间关系的重要策略。由于现有研究疏于对不同距离特征的系统梳理(Dolfsma和Eijk,2015),导致距离与隔离策略关系的研究亟待深化。

综上所述,尽管既有研究已经发现企业创业过程与创业网络演化之间存在共生演化关系(Slotte-Kock和Coviello,2010;王涛和罗仲伟,2011),但是移民创业网络与东道国集群网络之间的共生演化机理却依然存在“黑箱”,对海外创业情景的研究也就乏善可陈。移民企业通过实施隔离策略,能够前瞻性的调整其与移民网络和东道国集群网络的距离。鉴于距离特征能够用来审视移民创业网络与东道国产业集群网络在网络关系、网络结构和网络治理中存在的共生规律,而网络演化过程中对构建资源保障体系的强烈愿望又要求移民网络借助隔离策略来进行网络关系和网络结构的调整,以保证关键资源的及时供给。因此,对网络演化过程中距离变化规律和隔离策略关系的探究有助于揭示移民创业网络的发展与东道国产业集群网络演化之间的互动规律。

三、案例分析

案例研究适合揭示复杂情景中系统的动态演化过程及其独特机理(Eisenhardt,2007)。本研究通过田野调查、深度访谈、档案梳理等方式,借助多元化的数据资料以实现信息的交叉验证(Yin,2013)。探究海外移民创业网络与东道国集群网络的协同演化规律有助于在“走出去”战略中赢得主动,而普拉托温州移民的融入过程不仅具有代表性,也映射了移民企业家的典型心理和行为变化,符合典型性和适配性的案例选取原则。基于此,本文将借助探索性单案例研究揭示普拉托温州移民创业网络与东道国集群网络在演化过程中呈现的新问题、新现象。研究者自1999年以来,先后六次访问普拉托,特别是2014年3月至7月在佛罗伦萨大学做高级访问学者期间,更是接触了大批普拉托的温州华侨。调研中除了借助面对面访谈的形式,还采用了一些非正式的交流渠道,如参观生产车间、销售店面和样本制作室等,以真实感受海外温州移民的工作环境与经营理念。研究中有93人参与访谈,总共获取约200小时的访谈资料,每次访谈结束后的24小时之内完成访谈记录的录入和抄撰工作,并进行整理。另外,与佛罗伦萨大学产业集群研究所的学者们保持密切联系,为获得普拉托经济发展的详实历史数据获得了极大便利。在实施三角验证的基础上构建证据链,能够确保案例研究的理论构建效度与信度。

(一)网络距离特征与隔离状态的逻辑关联

嵌入是网络间实现协同演化的基本条件,嵌入过程受到能力、制度和文化等因素的影响(张敏和张一力,2014)。由于温州移民创业网络嵌入于普拉托服装集群网络的演化过程,服装集群网络的发展为移民创业网络的形成与扩张提供了嵌入契机,移民创业网络的日益成熟又对服装集群网络的演化路径产生影响。依据网络(包括普拉托服装集群网络与温州移民创业网络)的功能差异和节点间的关系属性差异,可以将网络细分为基于信任的社会关系网络、基于契约的市场关系网络和基于联盟的创新关系网络(Tichy,1998)。社会关系网络的形成依托于“三缘”关系和潜移默化的地域文化,市场关系网络的诞生根植于地域的网络运营规则和制度建设的沉淀,创新关系网络的建立则立足于网络成员的价值创造能力和网络的整体组织架构。理论上,移民创业网络嵌入于东道国集群网络,两者将呈现出协同共生的关系,但是不同阶段中网络协同及融合程度的差距使得网络主体可能借助隔离策略来消除不确定性并维持既有竞争优势。既有研究认为,新创企业同外部社会网络在构建联结关系时需要考虑制度、能力和文化等因素(Zhang和Li,2010)。移民企业在嵌入于东道国集群的过程中也会受到东道国的制度、能力和文化等因素的影响;伴随着演化过程的推进,双方在制度、能力和文化方面呈现出的差异也将发生动态改变。因此,本研究拟采用制度距离、能力距离和文化距离来衡量两类网络在演化过程中的协同程度,网络间的距离越大则网络一致性程度越低,协同演化程度越弱(Egbetokun和Savin,2015;王涛和罗仲伟,2011)。具体而言,制度距离用以衡量市场关系网络中,由于移民企业遵从族群内部的交易模式和行为准则,与东道国产业集群网络的契约制度存在的差距;能力距离用以衡量创新关系网络中,网络及其成员在实施运营策略、技术改进、组织变革中体现的创新能力的差距;文化距离用以衡量社会关系网络中,移民创业活动的信念和价值观与东道国集群网络中其他企业相比存在的差异性。一方面,距离缩短意味着网络间相似性程度更高,双方在信息交流、资源共享及价值创造层面的耦合程度越强,网络边界的互相渗透使得实施隔离策略的概率下降。另一方面,已有研究中对距离与创新绩效之间的倒U型关系的揭示使得我们还不能对距离与隔离策略之间的相关性妄下断言(Nooteboom等,2007)。基于此,下文将以普拉托的温州移民创业网络的发展脉络为线索,对演化不同阶段中移民网络与普拉托服装集群网络之间的距离特征进行比较。

(二)基于距离特征的网络协同演化分析

1. 移民创业网络的诞生阶段(1987—1992年)

移民创业网络诞生于20世纪80年代,当时国内的改革开放政策促使大量温州人出国“淘金”,部分人非法进入或者滞留在欧洲。特别是1987年以后,意大利政府相继实施了两次大赦,成为温州人获得合法居留身份并融入普拉托的重要契机。

(1)社会关系网络的距离特征

1990年前后,普拉托的纺织业面临劳动力极度短缺,而普拉托的年轻人却不愿在当地纺织企业承担繁重的劳动,意大利企业主不得不摒弃种族偏见而聘请温州移民,加快了移民的社会化融合(Ambrosini,2013)。政府相继出台一系列优惠措施,众多的温州人源源不断地涌入普拉托,与当地的意大利企业和社区建立了良好的合作关系。无论是意大利企业主还是意大利房东,对温州移民都采取欢迎的态度,他们得到了急需的廉价劳动力和慷慨的房客,早期的温州移民甚至可以随意搭乘意大利人的顺风车。在此阶段,温州移民与当地企业和民众在行为、观念等方面具有较高的一致性,建立了相对密切的合作关系,产生了一致的身份认同和较高的信任水平,有益于社会关系网络中的个体形成一致的价值认同,因而具有较短的文化距离。

(2)市场关系网络的距离特征

温州移民企业在初创阶段没有遭受普拉托政府的过多干预,从开办成衣加工厂切入当地产业集群,作为分包商或转包商来完成意大利裁剪公司的订单。1989年创立的第一家温州移民开办的成衣加工厂,成为市场关系网络的一个原始节点。华人最早只是在当地企业打工,一旦在经济上、知识上有所积累,普拉托华人逐渐开始自立门户,凭借突出的价格优势迅速赢得市场,温州移民围绕服装产业链形成了正式的创业网络。随后,移民创业网络内部产生了分工协作的要求,1992年第一家温州移民开设的服装辅料生产企业成立,温州移民的社会关系网络向着市场关系网络逐步拓展。由于温州移民企业只是以分包或转包的角色嵌入普拉托服装集群网络,处于集群网络的边缘位置,对集群网络内部的竞争规则和交易模式尚未形成清晰的感知,客观上存在较高的制度距离;但是当地政府部门默许移民创业的经营模式,家庭作坊式的小批量生产与意大利传统经济形式高度契合,温州移民企业能够从合作者那里快速学习当地的商业经营模式、交易惯例和行为规范,完成了其在东道国的模仿性同构,利益相关者的默许降低了制度距离的外在表现,因此实际表现出的制度距离相对较低。

(3)创新关系网络的距离特征

在移民创业网络的诞生阶段,网络成员对资源的控制力非常有限,仅仅是借助显性知识的模仿来完成服装产业链的低端运作,通过降低生产成本来维系与东道国企业的合作关系。初创期的资金限制也使得移民创业无法投入更多的资源进行技术改进和质量控制,价值创造的空间相对有限。初创期的移民创业网络创新能力较弱,与普拉托服装集群网络相比存在较大的能力距离。

(4)隔离策略

1987年,第一个温州人来到普拉托,随后温州移民借助三缘关系(血缘、亲缘、地缘),借助政府大赦的契机涌入普拉托,带来了大量的廉价劳动力。“意大利制造”生产成本的大幅下降推动了普拉托服装集群的发展,也为温州移民企业提供了大量的创业机遇。1992年出现了第一个专门供应成衣专用线锭的企业,这也标志着为普拉托当地服装企业提供配套加工服务的温州移民创业网络正式形成。为了克服新进入缺陷,温州移民不断复制前辈的成功创业模式,强烈的示范效应帮助越来越多的移民企业迅速嵌入于当地的服装产业集群,并形成初具规模的移民创业网络。移民创业网络与普拉托产业集群的迅速融入充分体现了温州移民企业摈弃隔离策略,期望借助东道国集群网络的商业机会寻求快速发展的商业动机。

2. 移民创业网络的成长阶段(1993—1997年)

温州移民创业网络一旦形成,技术诀窍、商业信息借助三缘网络迅速传播,溢出效应帮助更多的温州亲戚或朋友来到意大利并开办成衣工厂,温州移民在普拉托创建的企业数量快速增加。

(1)社会关系网络的距离特征

随着越来越多的温州移民涌入普拉托,温州移民与当地居民之间慢慢出现一些矛盾,需要成立非营利性的社团组织来促进温州移民企业与当地企业的合作和融入,并对移民企业之间的关系进行维护。1997年先后成立的普拉托华商会和普拉托华侨华人联谊总会为提高温州移民和温州移民企业在普拉托的话语权起到了积极作用,使得普拉托市政府和移民局更加重视移民问题。与此同时,商会也给予普拉托当地机构提供力所能及的帮助,社会关系网络中强联系与结构洞的确立推动了创业网络内部的资源整合,有效信息的流动促进了价值创造,不仅形成了基于“血缘、亲缘、地缘”关系的高密度的内部社会关系网络,也使得温州移民与意大利民众及企业的关系保持相对融洽。成长阶段的温州移民创业网络与当地集群网络之间的文化距离尽管有增大的趋势,但移民创业网络内部结构的自主调整以及社团组织的外部协调使得与当地集群网络之间的文化距离在一定程度上保持相对稳定。

(2)市场关系网络的距离特征

随着产业链分工日益细化,温州移民开办了服装成衣公司,与移民网络内更多的成衣加工企业合作,出现了成衣加工厂间相互转包等不同形式的合作模式,还出现了一些专门从中国进口布料到普拉托的批发企业。商会承担了结构洞的功能,推动了有效信息的分享,形成一定的市场影响力,与集群合作伙伴之间建立起更多的基于契约的市场关系(Gaur和Lu,2007),移民企业对正式交易规则的接纳有益于形成相对一致的行业规范认同,缩短了移民创业网络与普拉托服装集群网络的制度距离。

(3)创新关系网络的距离特征

温州移民初到普拉托时大多给意大利服装公司打工,从事一些初级的成衣加工工作。一旦开设服装公司,移民企业就开始雇佣当地的意大利设计师提供最新的服装款式信息,每月支付2 000—5 000欧元的信息费,但不得将“情报”同时提供给华商竞争对手,所以几乎温州移民开办的裁剪公司都有自己的信息来源。温州移民创业网络开始与普拉托服装产业集群建立起相对零散的弱联结,虽然温州移民企业更擅长模仿或者直接复制,但是在服装款式的设计方面也开始积极尝试。创新关系网络的构建帮助移民创业网络与当地集群网络形成对接并获取关键资源,逐步融入意大利企业的创新网络并建立了创新资源的传递通道,设计研发能力得到改善,能力距离显著缩短。

(4)隔离策略

随着普拉托集群网络的范围不断扩大,服装产业价值链也随之向下游不断拓展,大量经营纽扣、线锭等辅料的企业相继成立。他们借助海外的温州人网络和国内的社会资本,通过正规的劳务输出协议或者偷渡的形式,把最急需的技术人才输出到普拉托。各种专业技术和生活服务的从业者不断从国内向海外的移民创业网络中聚集,逐渐在温州移民族群内部形成了相对封闭的产业链和生活圈。1997年,第一个华人商会的成立促使移民创业网络内部展开更加深入的横向和纵向交流,群体的共同发展愿景日益清晰,强关系和结构洞的出现推动了隐性知识和创新信息在移民网络内部的传递,加快了内部资源的整合,也导致网络边界更加清晰。移民创业网络在迅速扩张的同时,也强化了对内部族群的依赖,移民创业网络几乎能够提供服装供应链中低附加值部分的大部分环节,与外部产业集群的联系主要集中于移民创业网络中的核心企业,导致移民企业更倾向于采用隔离策略保护群体内部利益以规避与外界的交易风险。

3. 移民创业网络的成熟阶段(1998—2010年)

1998年,温州移民企业开始雇佣意大利员工,以此搭建起与本地服装集群网络交流的平台。意大利员工开始担任温州移民企业的会计师、设计师和模特师,导入了“意大利制造”的产品理念,推动了关键技术信息的吸收,赢得了更多的市场发展机会。截止2006年年底,普拉托的温州移民企业数量接近3 200家,较之于前一年增加了23.35%,达到近年来企业数量的顶峰。温州移民不断通过收购企业或者自己创业,逐渐形成了以2 400多家成衣工厂为主体,800多家裁剪公司为龙头,辅以水洗、染色、印花、烫整、配饰等配套加工企业,并延伸到上游原材料生产及下游贸易领域的完整的服装产业链条。

(1)社会关系网络的距离特征

在成熟阶段,温州移民数量继续增长,给普拉托的卫生、医疗、教育、治安等带来一系列社会问题。温州移民聚集在自己的生活和社交圈,很少和当地人交流互动,当地居民对华人社区快速膨胀颇有微词,生活方式的巨大差异和沟通渠道的缺乏使得矛盾日益激化。2000年开始,温州人在熟悉了当地的市场运作规律之后开始脱离意大利公司,并凭借更加低廉的价格不断侵蚀意大利人的市场份额,导致更多的本土服装企业开始倒闭,仅存的少数几个普拉托本地品牌也岌岌可危。随着部分意大利人的失业,当地居民对温州人的态度也发生转变。2005年以后,温州移民相继开设了几十家面料进出口公司以从国内大量进口面料,在进一步压缩成本的同时对本土赖以生存的传统面料生产行业带来极大的冲击,双方的关系更加紧张。尽管移民创业网络加大了与当地社区、企业的融入力度,致力于发展当地的慈善、文化体育事业,试图通过一系列文化活动帮助温州移民更好融入当地的生活,但是由于温州移民创业网络内部的社会关系更加牢固,宗教信仰、社区服务、华人联谊、权益维护等方面的联系日益紧密,出现更多的华人组织,网络的封闭性和网络内部的强联结关系使得移民创业网络与集群网络的文化距离不断加大。从2009年初普拉托新一届市政府就职开始,温州移民和移民企业的创业环境日益紧张,文化距离进一步加大。

(2)市场关系网络的距离特征

市场关系网络围绕产业链快速拓展,几乎覆盖了产业链的各个环节,温州移民企业不仅参与裁剪、成衣、染色、水洗、印花、配饰等生产环节,而且在原材料供应、物流运输、金融、生活服务、租赁、中介等也有温州移民企业进入。更多的移民企业从裁剪公司分化出来转变为各种生产服务和生活服务的供应商,其设备和生产规模也逐渐提升。托斯卡纳区域经济规划学会(IRPET)在2010年提供的数据显示,移民企业中的81%从事纺织服装行业,贸易占9.72%,其他服务占4.65%。由于温州移民创业网络定位于中低档产品,2001年以后,陆续有来自欧洲其他国家的温州商人到普拉托采购服装。2008年的金融危机没有带来明显的负面影响,上升势头一直保持到2010年。由于温州移民创业网络凭借快时尚的“意大利制造”自成一体,形成独立的供应链,产品市场逐步延伸到欧洲和国际市场,与本土产业集群的关联度不断下降。竞争规则和行为理念的差异使得网络间的制度距离不断加大。

(3)创新关系网络的距离特征

随着普拉托服装产业集群对产品品质提出更高要求,温州移民企业在产品工艺上的创新力度逐步加大,相继引入了新的电脑印花机、自动裁剪机、印花和染色机等高端设备。尽管管理创新环节推进相对缓慢,但是通过在关键工序控制、设备操作和染色配方等重要环节引入意大利本土的工程师、高级服装设计师和高性能的技术设备供应商,加之移民创业网络中也出现大量华人(温州人)设计师、打版师、会计师,移民创业网络在产品设计创新、工艺创新等方面还是取得了明显突破,移民创业网络的创新能力得到极大改善,能力距离进一步缩短。

(4)隔离策略

2006年12月,温州移民在普拉托经营的企业数量达到近3 200家,其中大多数企业经营快时尚产业。普拉托素以纺织品闻名于世,但服装生产历史并不悠久。温州移民企业数量的急剧增长直接将普拉托推动发展为欧洲的快时尚中心(Smyth和Rebecca French,2009)。一方面,温州移民逐渐创立自己的服装品牌,形成了集原材料贸易、裁剪、批发、销售为一体的产业链条;另一方面,针对印花、染色等技术性相对较强的生产环节,移民企业尝试将意大利人的加工厂整体购买,并为整个温州移民创业网络提供配套服务。普拉托的IOLO和TAVOLA两大工业区已经基本成为温州移民的天下。在此阶段,温州移民构建了更加紧密和高效的产业合作链条,能够独立于本地集群网络展开运作,形成了隶属于族群内部的相对封闭的产业链和创新网络,相对于成长阶段而言,成熟阶段的隔离动机更为明显,隔离策略也更易于实施。

4. 移民创业网络的转型阶段(2011年至今)

2011年起,意大利警方针对华商进行了多次大规模的整肃行动,温州移民与政府、当地居民之间的关系变得日益紧张,大量企业被查,部分企业不得不主动停产或转行,部分移民因无法维系、不得已而回国。服装产业链的运营岌岌可危,链条断裂导致订单大幅下降,利润空间持续压缩,对意大利的华人服装批发市场造成毁灭性打击。外部环境恶化与利益驱动的双重压力导致移民企业的安全意识更加薄弱。2013年,普拉托温州移民企业发生重大火灾事故,造成7人死亡,导致冲突进一步加剧。

(1)社会关系网络的距离特征

移民企业之间已经形成了稳定的行为规范,商会的成熟运作加强了会员之间的联系,增强了华人在经济社会中的话语权。但是,温州移民企业的价值观、行为规范、信仰体系与本地企业推崇的长期利益最大化以及灵活融洽的竞合关系存在较大差异(Schilirò,2008),在与意大利主流社会的关系网络对接时仍旧处于弱势地位。为了应对当地社会对华人盈利模式的质疑不断升级,普拉托华商会等组织举办了各种与意大利人和意大利机构的对话活动,在一定程度上对社会关系进行了修复。从2014年9月开始,针对移民企业的“大检查”再次升级,由于当地政府一直未能真正认同温州移民企业的合法身份,当地居民将移民创业模式和经济行为视为异端,移民创业网络与当地集群网络之间难以建立相互信任,交易成本不断增加,破坏了网络的稳定性,文化距离持续加大。

(2)市场关系网络的距离特征

温州移民和移民企业与当地人和当地企业的冲突逐渐升级,大量移民企业被查封停产。由于官僚体制、贸易保护主义政策和有组织的犯罪活动,意大利的商业环境每况愈下。2011年以后,有的温州移民企业家因企业停产歇业而回国,有的因检查不合乎规范而被罚款,有的甚至面临走私、行贿等诉讼。随着整个欧洲市场的购买力不断萎靡,订单量日益下滑,部分移民企业的年销售额下滑幅度达到了30%—40%。在普拉托,规模稍大的温州移民企业都存在被意大利企业拖欠货款的经历。有的意大利企业主让女儿顶替父亲原来运营的企业并拒绝偿还巨额加工费;有的搬离原地址并在异地重新开业以逃避债务。信用链的断裂导致温州移民企业和意大利企业之间、服装公司和代工工厂之间以及移民创业网络内部频繁出现恶意欠款的现象,并最终蔓延至普拉托的中国贸易城,给市场带来了巨大恐慌,市场风险不断膨胀。普拉托政治、经济制度的不确定性程度日益加大,市场关系网络遭受重大的破坏,导致制度距离显著加大。

(3)创新关系网络的距离特征

在此阶段,普拉托服装产业集群一直处于震荡下滑的态势中,但意大利政府希望普拉托借助高质量的纺织原材料以维系其在纺织业的美誉度。普拉托拥有一些意大利纺织行业的龙头企业,能够生产高品质的原材料;而温州移民的服装企业大多依靠进口中国布料,或者针对市场上已经有的布料进行二次开发,缺乏直接从布(原)料开发的源头创新,难以获得普拉托当局的政策倾斜。据媒体统计,意大利人在普拉托注册的纺织企业数量自2011年以来已经锐减一半,远低于中国移民开设的企业数量。不仅如此,移民服装公司使用的服装布料中有一大半直接从中国进口,对意大利企业生产面料的使用量日益减少,此举又进一步激化了移民企业与意大利企业的矛盾。由于温州移民企业一直缺乏源头创新,移民创业网络的突破式创新能力有限,加之与本土企业的技术交流日益减少,双方的能力距离逐渐加大。

(4)隔离状态

2011年6月,普拉托及周边地区的华商遭遇了意大利警方的大规模整肃行动,导致70家华商企业被查封,价值2 500万欧元的财产被扣押。2013年发生的“12.1火灾”事件更是直接导致了酝酿已久的针对普拉托、佛罗伦萨、恩波利三省华人移民企业的新一轮大规模检查。普拉托快时尚产业的发展陷入恶性循环。随着政治经济环境的不确定性日益增大,温州移民企业的社会合法性认知不断下降,给市场交易所必需的合作互信氛围带来重创,移民企业网络身处主动隔离与被动隔离的双重压制,移民网络构建的产业链日益封闭,与普拉托服装集群网络的隔离程度更加明显。

四、基于距离特征的移民创业网络演化模型

(一)模型构建

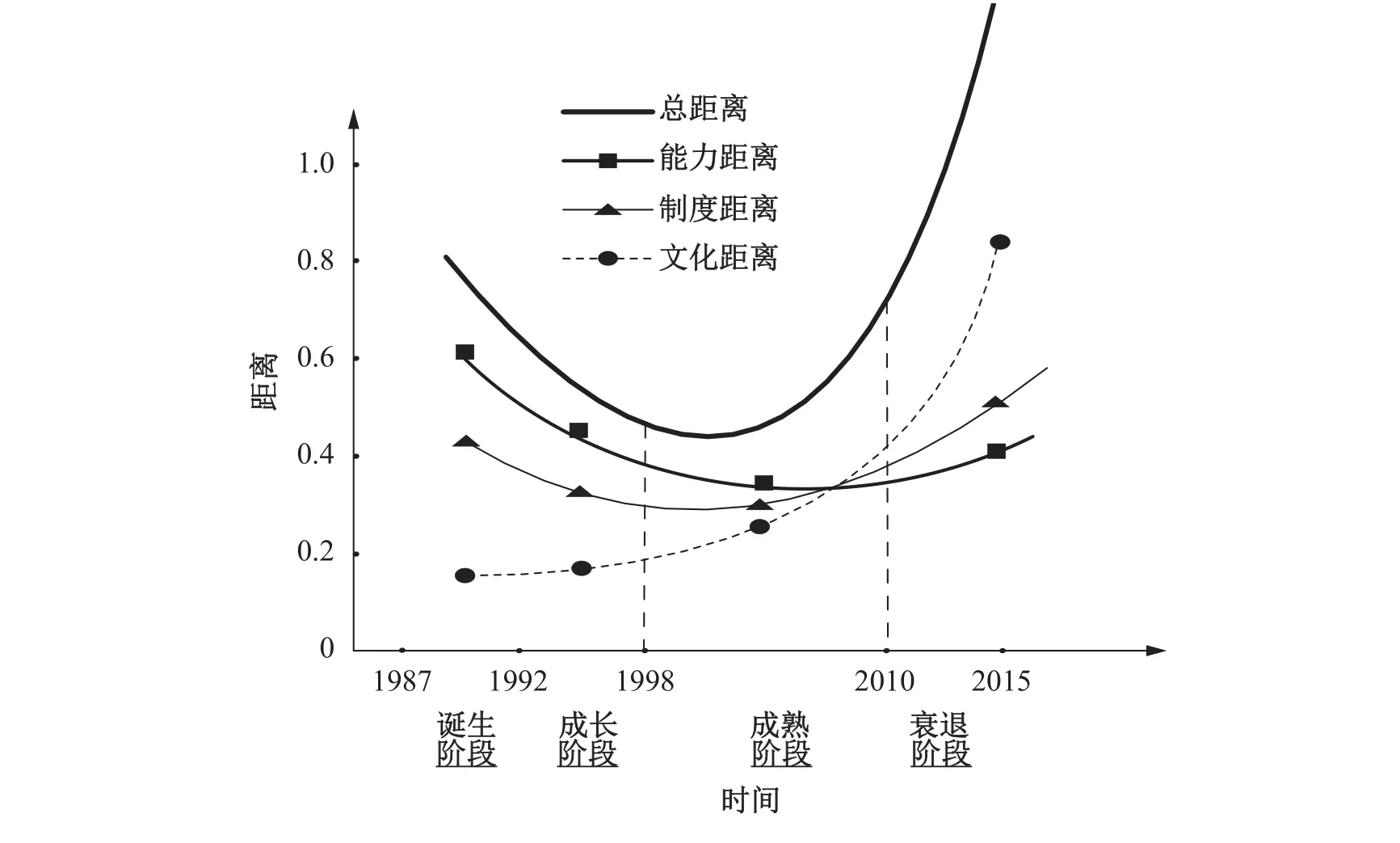

现有研究在分析制度距离时多采用世界银行的“全球治理指数(WGI)”(祁春凌和邹超,2013)和美国传统基金会公布的“经济自由度指数(EFI)”(Estrin等,2009)来衡量东道国的法治和经济制度环境。结合对案例资料的文本分析,本研究选择政治稳定性、政府管制效率、腐败控制、政府对经济的干预、产权保护、政府规制、信息市场等指标对移民创业网络演化不同阶段的制度距离(institutional distance,ID)进行衡量(Cezar和Escobar,2015)。对文化距离(culture distance,CD)的衡量借助Hofstede等学者的观点,从个体主义/集体主义指数(个人与集体联系的紧密程度)、不确定性避免指数(对情况不确定性的容忍程度)、男性/女性主义指数(注重业绩表现还是注重关系调和)、长期倾向/短期倾向指数(注重短期效益还是长远利益)四个方面考察文化距离的差异(Hofstede和Bond,1988)。芮明杰(2006)基于中国产业发展的实践,在波特的钻石模型的基础上引入知识吸收与创新能力,认为企业的创新能力是实现持续竞争的根本保障,是发现机会,整合、构建和重组内外部资源,从而应对不确定性环境的关键所在(Barreto,2010)。海外移民创业既受到中国文化潜移默化的影响,又需要不断致力于内外部资源的重构以获得持续竞争优势。移民企业的创新能力不仅是企业能力体系的核心,也是企业动态能力的重要维度,因而本研究采用双方在新技术运用、新产品开发和新设备购置使用三个维度的能力差异来衡量能力距离(ability distance,AD)。研究团队通过多次互动,形成案例的基本素材库;在此基础上邀请世界温州人研究中心和国内相关领域专家50余人进行群体决策,在确保充分了解案例资料之后,要求专家分别对不同阶段移民创业网络与普拉托服装集群网络的距离特征进行5级评分;在进行均值处理和数据中心化处理之后计算三类距离参数,并赋予相同的权重,最终得到基于距离特征的移民创业网络演化图谱(见图1)。计算过程如下:为:。母国用r表示,东道国用i表示,在对东道国和母国的四种文化维度进行评分

文化距离可以通过国家间的欧几里得空间来衡量,本研究利用毕达哥拉斯定理来合成国家间的欧几里得空间。假定c是斜边的长度,a和b是两条直角边的长度,则欧式距离可以表示后,计算其欧几里得距离,用以测算某个特定时点t对应的文化距离CDt,即制度距离和能力距离借助Kogut和Singh(1988)提出的方法,用来表示,其中,Idr是母国(中国大陆)在d维度的制度距离得分,Idi是东道国(意大利)在d维度的制度距离得分,n是制度距离涵盖的维度数量,Vd是d维度上两国得分的方差。制度距离采用7个维度的取值计算而得,能力距离引入3个维度的指标进行计算。加入下标t后,上述3类变量则表示某个特定时点t对应的具体取值。

图 1 基于距离特征的移民创业网络演化图谱

时点t对应的法律距离:

时点t对应的能力距离:

时点t对应的总距离:

在图1中,文化距离一直处于上升的状态,诞生和成长阶段上升缓慢,成熟和衰退阶段增长速率显著提高;能力距离和制度距离在整个演化历程中经历了U型变化。总距离在诞生和成长阶段逐渐下降,在成熟阶段触底之后逐渐上升,并在衰退阶段呈加速上涨的趋势。

(二)命题提出

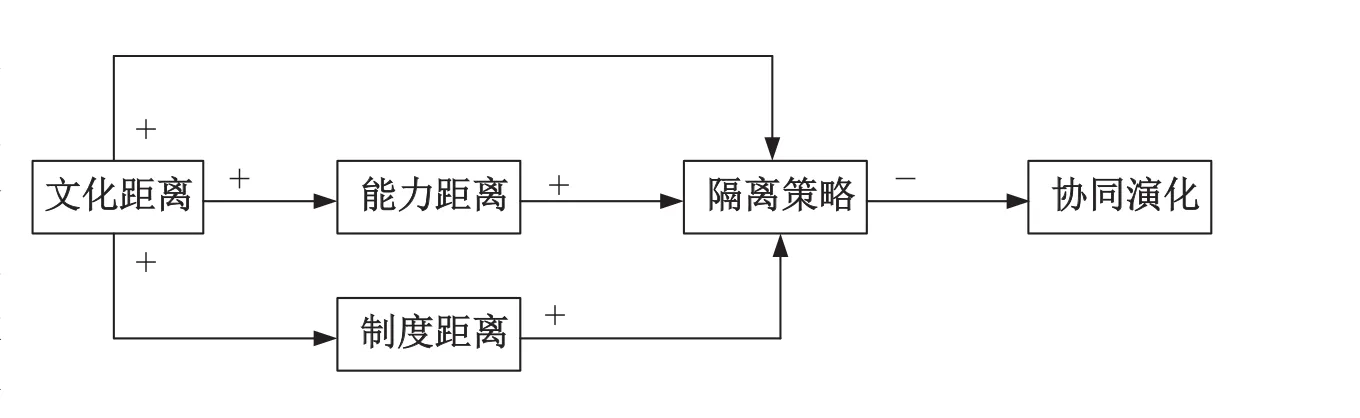

尽管海外移民创业网络的演化根植于东道国集群网络的发展,然而交易模式、技术能力、价值理念的差异使得双方无法完全实现协同和互融,制度距离、能力距离和文化距离的存在迫使移民企业网络通过隔离进行自我保护以降低经营风险。通过案例纵向梳理与逻辑推演描绘出基于距离特征的移民创业网络演化图谱(见图1),不难发现,能力距离在较长时间内一直是移民创业网络面临的最大瓶颈,但由于移民创业网络中人力资本的成本优势和东道国集群发展过程中的成本劣势,能力距离对网络间的共生演进的推动作用并不十分明显,而意识形态带来的认知和文化冲突则在移民创业网络进入成熟期后变得日益显著。此外,由于四个阶段中移民创业网络与东道国集群网络之间呈现隔离状态的可能性持续上升,网络协同演化过程中的距离特征与隔离状态之间的潜在规律得以逐步揭示(见图2)。

文化通过内化价值来培植经济主体的行为习惯,进而对经济行为产生影响并引导经济走向。20世纪80年代末期,温州移民为普拉托的纺织业提供了急需劳动力,且温州移民与普拉托公众对创业行为、创业模式以及价值观等方面存在较高的认知一致性,使得温州移民在普拉托的创业行为得到社会合法性和市场合法性的认可,为移民创业网络的成长提供了知识传递和学习社会规范的平台,也是导致制度距离和能力距离在成长阶段有所降低的直接动因。早期的较为宽容的文化氛围帮助移民企业家实现了低成本的探索性知识的复制,对家庭式小批量生产模式的相互认同也促进了移民企业与集群企业快速建立合作关系,网络之间的开放性较高且边界较为模糊,隔离策略丧失存在的根基。但是,随着文化距离的增加,普拉托公众对温州移民创业的认同度随之下降,对温州移民创业模式的质疑使得双方均按照利己的原则拓展各自的网络边界,移民创业网络与普拉托集群网络的发展轨迹被人为割裂,信任缺失导致进入成长期之后的制度距离显著上升。双方的价值认知差异使得知识转移遭遇瓶颈,移民创业网络无法深刻理解集群网络中更能体现价值增值的分工需求,对既有经验的过度依赖成为能力升级的瓶颈,能力距离的加大使得双方难以在信任的基础上达成合作共赢。此外,制度距离的不断扩大也加大了创新的机会成本,使创业网络始终面临开发式创新的拓展瓶颈。基于上述原因,文化距离的持续增加不仅最终导致制度距离和能力距离的加大,也直接增加了网络协同演化过程中隔离策略发生的概率。基于此,提出以下命题:

命题1:文化距离是导致制度距离和能力距离加大的直接诱因,也是影响隔离策略实施的直接影响因素。文化距离越大则网络协同演化过程中隔离策略发生的概率越大。

移民创业网络与东道国集群网络在磨合中逐步实现协同演化,双方对利益的博弈也直接反应为对网络距离的调整。在移民创业网络的演化过程中,非正式的制度约束普遍存在并发挥重要作用,而正式的规制只是制度约束的很少的一部分(Peng,2002),文化距离成为移民创业网络演化的主导因素,尤其是在东道国面临经济转型的困扰之下,文化距离加大了东道国政治、经济制度的不确定性,加大了司法纠纷、制度契约的执行风险,引发网络协调和治理障碍,难以把握促进网络深度嵌入的发展契机。但是,一定程度的文化距离能够借助异质信息的交流释放焦点企业或核心机构的示范效应,有利于塑造基于协同整合的交换逻辑和社会准则,培育长期的合作关系以形成一致的网络身份认同。文化距离的存在还有利于激发创造性思维和学习效应,增强网络成员的竞争能力和组织能力(殷华方和鲁明泓,2011)。文化距离与创新能力存在倒U形的关系(吴先华等,2008),适度的文化距离既能帮助移民创业网络维系适宜的市场合法性和社会合法性,又能够促使创业网络在制度距离和能力距离的刺激下保持结构调整和行为优化的动力,维持较高水平的合作意图与创新动机,帮助其降低与东道国集群网络的交易成本以及嵌入成本,建立互信合作的契约纽带,推动网络治理能力和集群创新能力的有序提升。由于移民创业网络与东道国集群网络之间的制度距离、能力距离、文化距离均随着网络演化呈现出U形关系,研究发现总距离在网络演化的成熟期中将达到最小值,这既是移民网络演化步入成熟期的重要标志,也意味着移民创业网络与东道国集群网络的协同程度达到最佳的融合状态。但是,这种暂时的最优协同状态依然处于隔离的潜在危机之中,隔离发生的概率甚至高于成长阶段。协同最优只是双方基于政治、经济利益产生的暂时的均衡点,博弈过程中一旦任何一方在溢出收益与成本支出之间出现失衡,隔离将会成为破解困局、降低风险的重要策略。基于此,提出以下命题:

图 2 理论结构图

命题2:在移民创业网络进入成熟阶段后,移民创业网络与东道国集群网络的整体距离在触及最低点后回升。尽管存在最佳的网络融合状态,但隔离依然是双方利益博弈的主要策略。

移民创业网络与东道国集群网络之间的距离无法彻底消除,隔离状态出现的可能性也将一直存在。由于隔离可以在短期内暂时降低经营风险,但是长远看来并不利于网络的协同演化;由于移民创业网络进入成熟期后三类距离显著增大,因此,设法降低三类距离成为促进网络协同演化的基本策略。移民创业网络演化的过程中伴随着文化距离、制度距离和能力距离的周期性改变,控制并降低三类距离不仅是控制隔离策略发生概率的重要手段,也是网络治理与协同演化的关键环节,更是破解海外移民创业网络嵌入困境的重要策略。首先,网络成员在处理问题时存在一致的行为准则(Human和Provan,2000),移民创业网络在嵌入于东道国集群网络的过程中,如果能够在双方价值观、经营理念以及网络文化认同等方面与东道国集群网络的大部分成员保持一致,则能够缩短文化距离,保证移民创业网络与东道国集群网络在社会化互动中形成良好的对接界面,实现有效的社会化嵌入。其次,社会网络中的制度平台主要体现为网络中的契约化交易规则(王涛和罗仲伟,2011),通过塑造成员企业的商业运作方式来影响其社会行为,引导网络成员形成相对一致的、被共同接纳的交易模式,从而降低交易成本和市场风险。网络制度的形成不仅可以吸纳更多的移民企业嵌入于网络,同时也使得社会网络的运行规则被更多的移民企业所接纳,进而推动东道国产业集群网络的有序演化(Peng等,2008)。因此,移民企业只有首先满足网络制度边界范围的规制,才能实现后续的有效嵌入;移民创业网络需要充分利用东道国产业集群网络演化的契机,充分认同社会网络运行的契约规范,通过不断自我调试以符合东道国产业集群网络中的制度要求,缩短制度距离以获得制度趋同性,进而实现在网络边界的有效嵌入。最后,企业的吸收能力会显著影响创新活动和网络的演化路径(Cohen和Levinthal,1990),网络成员必须依据现有网络的资源禀赋和市场竞争环境,通过创新来实现自我功能的升级,通过不断构建提升新的能力来适应网络分工的需求,以缩短与东道国集群网络企业之间的能力距离。三类距离的有效引导和控制将成为弱化隔离功能,推动网络协同演化的基本对策。基于此,提出以下命题:

命题3:实现移民创业网络与东道国集群网络的协同演化需要控制并消减三类距离以降低隔离策略的实施概率。

五、研究结论

进入21世纪之后,国内的发展机遇不断涌现,而普拉托政府对移民企业的打压日益升级,不稳定的政治预期导致部分温州移民向国内回迁,前往意大利的温州人数量日益萎缩。不仅对移民创业网络的拓展带来一定影响,也使得既有移民网络中的社会关系更加牢固。密集的移民创业网络为成员提供了庇护空间,但是冗余的社会关系带来的认知趋同却妨碍了差异化知识的获取,无法根据环境改变来对网络结构进行前瞻性地部署。此外,移民创业网络内部的委托代理、恶意价格竞争等行为更是磨灭了网络有序演化的自组织动力。随着欧元区经济持续低迷,曾经被意大利引以为豪的产业区模式正陷入前所未有的困境,借助已有的海外移民创业网络则成为重塑世界政治经济版图的可行路径。本研究以普拉托温州移民创业网络的演化历程为切入,生动地描述了移民创业网络与东道国集群网络的嵌入过程,深刻揭示了协同演化过程中的距离特征变化规律与隔离状态的内在联系,在验证距离会导致隔离这一基本结论的同时阐述了有效规避隔离状态并推动中国移民企业在东道国可持续发展的基本策略。王涛和罗仲伟(2011)提出缩短距离(包括文化距离、能力距离和制度距离)是实现内创企业有效嵌入于社会网络的良好策略,而本研究则将上述成果拓展到外部企业嵌入于既有社会网络的研究范畴,并且融入了海外移民网络与东道国集群网络有效嵌入的现实情景。借助案例研究与经验证据发现,移民企业借助对移民网络和东道国集群网络的距离感知来前瞻性的预测是否需要采用隔离策略以保护族群内部的资源与既得利益。隔离成为针对距离感知的一种应激性行为策略,并形成以下基本结论:

第一,文化距离是决定网络协同演化的前瞻性变量。海外移民创业已经密切嵌入于东道国集群网络之中,虽然隔离依然是移民创业网络自我保护的常用策略,但是长期来看不利于网络的协同演化。集群网络的发展既反映为产品和技术的升级,也意味着移民创业网络的深层次嵌入,更反映出文化的碰撞与融合。移民创业网络与东道国集群网络在演化过程中不断进行博弈,导致隔离状态发生的可能性一直存在。现阶段,为了促进网络协同和相互融合,需要在降低文化距离的基础上缩短能力距离和制度距离,消减隔离策略实施的可能性。移民创业需要在族群内部的社会网络与外围的社会网络中建立平衡(张一力等,2016),在族群内部的人际信任与外围的人际信任中展开协调,在既有文化与东道国文化之间进行互融,在弱化族群内部社会关系与强化外围沟通纽带之间进行取舍,特别是需要重视第二代移民与本地的融入。只有摆脱对隔离策略的路径依赖,才能舍弃族群内部价值体系中的短视倾向;只有主动融入变革,才能在降低文化距离的基础上完成能力距离和制度距离的综合改善;只有成为网络之间距离的主宰者,才能成为利益博弈中的占优者。

第二,能力距离是决定网络协同演化的内生变量。海外移民创业网络与东道国集群网络的适度嵌入是双方实现协同共生的基本要件,而主动缩短能力距离能够促成适度嵌入的形成。由于集群内部基于信任的信息共享网络既是提高创新绩效的重要因素,又是引致过度嵌入的主要诱因(Molina-Morales等,2012)。移民网络内部过高的人际信任水平会加大创新惰性和知识锁定,增加创新溢出的机会成本,因而需要避免在人际信任中的过度投资,以避免产生强烈的隔离倾向。尽管很多移民企业依然倾向于通过不断压低运营成本来维系其在网络中的地位,但持续的竞争优势不是来自于对不确定性的规避,而是来自于知识重构与再造。只有主动寻找商业契机向东道国集群网络的核心位置移动,才能最终成为市场规则的制定者,成为核心能力的主导者和价值理念的创造者。此外,海外移民企业需要加强和巩固与母国的商业往来,在双边贸易中发挥更加重要的桥梁作用,帮助移民创业网络获取独有的网络资源,形成难以模仿的网络能力,为海外移民创业网络与东道国集群网络的协同演化提供保障。

第三,制度距离是决定网络协同演化的重要保障。日益激烈的全球化竞争以及全球资源整合的强烈需求迫使东道国产业集群试图通过提高创新能力和加快应变速度实现转型,而东道国政府的政治立场将成为降低制度距离、决定产业集群竞争力的关键因素。东道国政府应该客观评价移民创业网络为本国经济发展做出的重大贡献,根据环境变化及时调整针对移民创业的政治、经济政策,理性思考如何缩短移民创业网络与集群网络的文化距离、制度距离等问题。在案例梳理中发现,移民企业网络对隔离策略的偏好部分源自于对意大利政治经济环境的不稳定预期。逃税、受贿、社会信用的缺失促使移民企业采用隔离来规避经营风险。近年来意大利政府对移民企业的监管日益加大,虽然能够起到部分警示与引导作用,但没有对移民创业网络的资源整合提供必要的政策支持,仅仅是加大了诉讼成本、合规成本,不公平执法的存在又加大了歧视性成本,因而并没有从根本上减少非法营运的现象,而且还对族群融合产生了负面影响。东道国必须通过建立完善、有效、透明的法律体系以保护移民创业的收益,减少在东道国创业所面临的成本劣势,增强移民企业在东道国履行社会责任的意愿,激发企业家精神,减少机会主义、寻租、贿赂和腐败。意大利正面临来自移民文化、政治和市场的强烈冲击,需要采用更具包容性的策略来调节双方的利益和情感,前瞻性的处理移民的政治、经济、劳动力以及人权的需求,否则依然会陷入持续的族群矛盾和政治冲突(Ambrosini,2013)。只有建立完善的法律制度和透明的经营环境,海外移民才愿意摆脱对隔离策略的依赖,尝试从事高附加值的创业活动,愿意加大在东道国的投资来获得“本地身份认同”,使得与本土集群企业的结网合作实现良性互动。因此,降低制度距离是摆脱隔离状态,实现海外移民创业网络与东道国集群网络协同共演的内在动力。由于东道国经济发展是一个路径依赖与路径创造交织的演化过程,尽管海外移民创业网络与东道国集群网络正面临“若即若离”的利益博弈,但双方只有顺势而为才能实现螺旋式上升与互利共赢。本文借助探索性案例研究发掘了海外移民创业网络与东道国集群网络演化过程中的有趣现象并初步构建了命题,尚未获得大样本的实证检验。后期需要借助系统仿真对上述命题进行数值模拟,提出更具建设性的假设,并通过大样本的统计检验进一步揭示现象背后的科学问题,最终得到更为客观的研究结论。

[1]Ambrosini M. Immigration in Italy: Between economic acceptance and political rejection[J]. Journal of International Migration and Integration, 2013, 14(1): 175–194.

[2]Barreto I. Dynamic capabilities: A review of past research and an agenda for the future[J]. Journal of Management, 2010, 36(1): 256–280.

[3]Cezar R, Escobar O R. Institutional distance and foreign direct investment[J]. Review of World Economics, 2015, 151(4): 713–733.

[4]Dolfsma W, Eijk R. Distances in organizations: Innovation in an R&D lab[J]. British Journal of Management, 2015, 27(2): 271–286.

[5]Du Y M. Institutional distance and location choice of multinational enterprises [D]. Singapore: Singapore Management University, 2009.

[6]Egbetokun A, Savin I. Absorptive capacity and innovation: when is it better to cooperate?[M]//The Evolution of Economic and Innovation Systems. Springer International Publishing, 2015: 373–399.

[7]Eisenhardt K M, Graebner M E. Theory building from cases: Opportunities and challenges[J]. Academy of Management Journal, 2007, 50(1): 25–32.

[8]El Bouk F, Vedder P, Poel Y. The networking behavior of Moroccan and Turkish immigrant entrepreneurs in two Dutch neighborhoods: The role of ethnic density[J]. Ethnicities, 2013, 13(6): 771–794.

[9]Estrin S, Baghdasaryan D, Meyer K E. The impact of institutional and human resource distance on international entry strategies[J]. Journal of Management Studies, 2009, 46(7): 1171–1196.

[10]Fatoki O, Oni O. The networking behaviour of immigrant entrepreneurs in South Africa[J]. Mediterranean Journal of Social Sciences, 2014, 5(20): 284–290.

[11]Gaur A S, Delios A, Singh K. Institutional environments, staffing strategies, and subsidiary performance[J]. Journal of Management, 2007, 33(4): 611–636.

[12]Gilsing V, Nooteboom B, Vanhaverbeke W, et al. Network embeddedness and the exploration of novel technologies: Technological distance, betweenness centrality and density[J]. Research Policy, 2008, 37(10): 1717–1731.

[13]Hall P, Wylie R. Isolation and technological innovation[J]. Journal of Evolutionary Economics, 2014, 24(2): 357–376.

[14]Herman R T, Smith R L. Immigrant, Inc.: why immigrant entrepreneurs are driving the new economy(and how they will save the American worker)[M]. New York: John Wiley & Sons, 2009.

[15]Hoang H, Antoncic B. Network-based research in entrepreneurship: A critical review[J]. Journal of Business Venturing, 2003, 18(2): 165–187.

[16]Hofstede G, Bond M H. The Confucius connection: From cultural roots to economic growth[J]. Organizational Dynamics, 1988, 16(4): 5–21.

[17]Human S E, Provan K G. Legitimacy building in the evolution of small-firm multilateral networks: A comparative study of success and demise[J]. Administrative Science Quarterly, 2000, 45(2): 327–365.

[18]Kogut B, Singh H. The effect of national culture on the choice of entry mode[J]. Journal of International Business Studies, 1988, 19(3): 411–432.

[19]Kostova T. Success of the transnational transfer of organizational practices within multinational companies[D]. Minnesota: University of Minnesota, 1996: 9–21.

[20]Kudic M. Innovation networks in the German laser industry: evolutionary change, strategic positioning, and firm innovativeness[M]. Switzerland: Springer, 2014.

[21]Molina-Morales F X, Martínez-Fernández M T, Coll-Serrano V. Efficiency and Innovation in Sub-Networks of Companies: A Study of the Spanish Ceramics District[J]. Innovar, 2012, 22(46): 111–128.

[22]Nooteboom B, Van Haverbeke W, Duysters G, et al. Optimal cognitive distance and absorptive capacity[J]. Research Policy, 2007, 36(7): 1016–1034.

[23]Peng M W. Towards an institution-based view of business strategy[J]. Asia Pacific Journal of Management, 2002, 19(2–3): 251–267.

[24]Peng M W, Wang D Y L, Jiang Y. An institution-based view of international business strategy: A focus on emerging economies[J]. Journal of International Business Studies, 2008, 39(5): 920–936.

[25]Phillips N, Tracey P, Karra N. Rethinking institutional distance: strengthening the tie between new institutional theory and international management[J]. Strategic Organization, 2009, 7(3): 339–348.

[26]Rottig D. Institutional distance, social capital, and the performance of foreign acquisitions in the United States[D]. Florida: Florida Atlantic University, 2008.

[27]Schilirò D. I distretti industriali in Italia quale modello di sviluppo locale: aspetti evolutivi, potenzialità e criticità[M]. Vita e pensiero, 2008.

[28]Schot J, Geels F W. Niches in evolutionary theories of technical change[J]. Journal of Evolutionary Economics, 2007, 17(5): 605–622.

[29]Slotte-Kock S, Coviello N. Entrepreneurship research on network processes: A review and ways forward[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2010, 34(1): 31–57.

[30]Turkina E, Thai M T T. Social capital, networks, trust and immigrant entrepreneurship: a crosscountry analysis[J]. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, 2013, 7(2): 108–124.

[31]Witt U. Evolution as the theme of a new heterodoxy in economics[J]. Explaining Process and Change. Approaches to Evolutionary Economics, 1992: 3–20.

[32]Yin R K. Case study research: Design and methods[M]. 5th ed. Calif: SAGE Publications, 2013.

[33]Zhang Y, Li H. Innovation search of new ventures in a technology cluster: the role of ties with service intermediaries[J]. Strategic Management Journal, 2010, 31(1): 88–109.

Might Distance Generate Isolation? The Co-evolution Case Study of Overseas Emigrant Entrepreneur Networks and Host Country Cluster Networks

Zhang Min, Zhang Yili

(Business School, Wenzhou University, Wenzhou 325035, China)

The co-evolution between overseas emigrant entrepreneur networks and cluster networks in host countries is very important to gain the initiative in the going-out strategy. The emigrant entrepreneurs expect to grasp innovation resources from the cluster networks in host countries, as well as adopt isolation strategy to some extent for self-protection. This paper takes Chinese emigrants to Italy as a focal study, explains how the emigrant entrepreneur networks intertwine with cluster networks in host countries and analyzes changing rules between three characteristic distance variables, namely institutional distance, ability distance and cultural distance, and isolation state in the process of network co-evolution . The findings reveal that the interest games in the process of network co-evolution cause the existing of distance. Although distance generate isolation, the minimum level of distance is not equal to the minimized probability of isolation and culture distance can predict the probability of isolation antecedently. In turn, it highlights the decrease in three kinds of distance, especially culture distance, to weaken the motive for the implementation of protection-oriented isolation strategy and accelerate the coevolution between overseas emigrant entrepreneur networks and cluster networks in host countries.

overseas emigrant entrepreneur network; cluster network in host countries; isolation; distance

F270

A

1001-4950(2017)09-0016-16

(责任编辑:墨 茶)

10.16538/j.cnki.fem.2017.09.002

2016-10-12

国家自然科学青年基金资助项目(71402124);国家自然科学基金资助项目(71273193);浙江省软

科学研究计划(2017C35078);浙江省哲学社会科学重点研究基地温州人经济研究中心课题(11JDWZ02YB)作者简介:张 敏(1975—),女,温州大学商学院教授;

张一力(1966—),男,温州大学商学院教授。