留住民族记忆的背影

2017-09-13沈优优

沈优优

Intangible cultural heritage is in relation to the tangible World Heritage focusing on intangible aspects of culture, which is always honored as the living fossil of history and the symbol of national memory. Recently there has been much debate on protecting intangible cultural heritage through intellectual property rights, as well as the risks of commodification derived from this possibility.

非物质文化遗产由人类以口头或动作方式相传,具有民族历史积淀和广泛、突出代表性的民间文化遗产,它被誉为历史文化的“活化石”“民族记忆的背影”。非物质文化遗产的最大特点是不脱离民族特殊的生活生产方式,是民族个性、民族审美习惯的“活”的显现,以声音、形象和技艺为表现手段,并以身口相传作为文化链而得以延续。

作为民族文化的精粹,非物质文化遗产的本真性恰是民族文化优秀基因的体现。其传承与保护的要旨即在于此。被列入首批国家级非遗代表性名录的传统舞蹈《长兴百叶龙》,自清道光年间起至少已经历六代。《中国民族民间舞蹈集成·浙江卷》记载了之前的情况:“长兴县天平桥村自从扎成第一条‘花龙灯后经历了三代艺人。之所以叫天平桥村的这条龙为百叶龙,无不受到了它通体由880多瓣鲜艳的荷花瓣组成的影响……舞时花蝶穿插,最后归位,犹如一条花龙腾空。”这个传统舞蹈参加过1955年第二届全国民间音乐舞蹈会演。千禧年到来之际,其升级版在文化部主办的第十届“群星奖”大赛中荣获金奖。《舞蹈》杂志对其表演有如下描述:“……忽然,在音乐声的起伏中,隐雷似从天际滚滚而来,风吹荷叶乱,蝴蝶双惊飞,当观众的注意力被其吸引过去时,一阵极为自然的水波式队形的推动让荷叶成了圆圈,这一最巧妙、也是最传统的艺术手法,遮掩着使荷花悄然而又迅捷地变成龙形……”这个龙舞虽然在岁月变迁中经历六次变革,但“荷花变龙形的突变性”始终未变。用《长兴百叶龙》老艺人的话来说:“800多朵荷花眼睛皮一眨突然变成了龙,这就是吾拉格‘绝招。”实际上,这承传200多年始终没变的绝招,就是这个非遗项目的本真性,或可谓之遗传密码。

推而广之,同样体现本真性的非物质文化遗产种类浩繁,譬如,川剧的“扯脸”,婺剧的“油彩变脸”“吹粉变脸”;可以在一寸见方的纸面刻出50条线条,其纹样细如发丝的“乐清细纹刻纸”;传统舞龙中的百叶龙、打结龙、脱节龙、变色龙、摇柱龙、盘柱龙、碇步龙、龙吸水、人龙,等等,灿若繁星,异彩纷呈。

应该看到,本真性是非物质文化遺产传承与保护的关键所在,也是其核心价值所在。如何在岁月流逝和世事变迁中,更好地发现和把握传统文化的本真性,从而保护并传承其重要文化遗产价值?结合很多非遗专家的成功实践以及自身多年的工作体会,我认为灵活运用“文献-文物-田野”三重法,的确是一条成功之路。

一、田野调查。田野调查被公认为是人类学学科的基本方法论,也是最早的人类学方法论。这种实地深入现场的“直接观察法”也完全适用于非遗的调查研究,也是研究非遗基因取得第一手原始资料的最重要的前置步骤。

田野调查是在必须前往的地方,深入乡野,深入到非遗项目现在时的生态环境和文化空间,环绕自己的工作目标去随乡入俗地体验当地人的日常生活与思想境界,熟悉当地情况,收集有关的文献资料和与非遗项目有关的民间谚语、传说,体验民风习俗,与传承人、民间艺人深度访谈交流。

二、查考文献。人们通常所理解文献是指图书、期刊、典章所记录知识的总和。非物质文化遗产范畴涉及到的文献还应包括族谱、家谱、图录、乐谱、手抄卷本、民间笔记等记录着相关知识与有历史意义的一切文字材料。

从文献的历史记载情况看,物质文化遗产比非物质文化遗产的存量要多。历史中很少有老百姓于经书、正史中真正意义的话语权,而肩负承传非遗的恰恰在于民众,是相当长年月中被指为“下姓”、“下九流”的民间艺人,历史的局限使他们的人文痕迹很难进入文献,这就给查考带来一定难度。鉴此,我们可以采取“迂回进入”或更多地深入民间采集的办法。魏晋玄学、唐诗宋词元曲、明清小说笔记间就有不少诗词、文句侧写了关于非遗项目的事象。如元代奉化籍文章大家戴表元《观村中祷雨》诗中即云:“西村送龙归,东村请龙出,西村雨绵绵,东村犹日出。”这就佐证了国家级非物质文化遗产项目《奉化布龙》,自元以降演变成敬神、请龙的传统舞蹈。

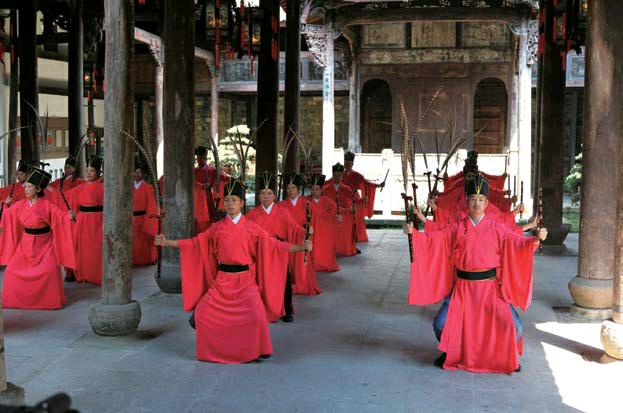

族谱、家谱、手抄卷及古建筑中的楹联、匾额等,也都是民间采集的重要来源。国家级非遗项目磐安榉溪婺州南宗祭孔典礼中的《六佾舞》,就是参照中国南方最重要的两支孔氏宗支之一的衢州孔氏南宗家庙现存《文庙乐器舞佾图》修复而成的族祭舞蹈。

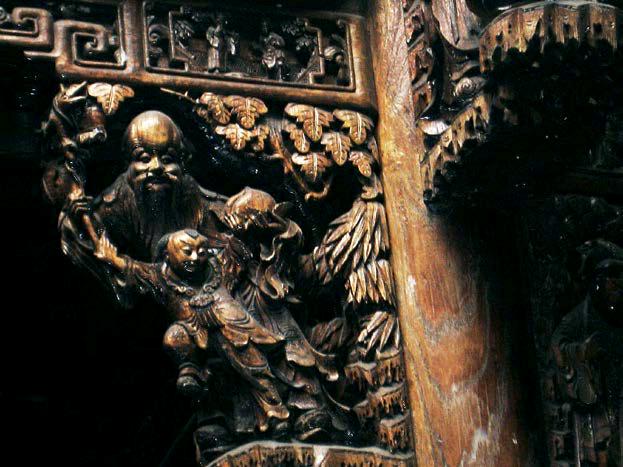

三、文物比对。文物是指具体的物质遗存。在文化遗产领域里,物质文化与非物质文化是相互浸润内在相关联的。举例而言,建德新叶古村始建于南宋嘉定元年(公元1208年)至今已有800多年历史,是浙江省内保存最完整的古代血缘聚落建筑群之一,也是重要非遗项目《新叶昆曲》的产生地。该村落的建筑按阴阳九宫卦象设计布局,现存有明清古建筑200多幢,被誉为“露天的明清建筑博物馆”,建筑构件的“牛腿”(也称撑拱、斜撑、托座)上舞蹈与戏曲形象相映成趣,凸现了当时新叶昆曲中戏文和舞蹈结合的本真性,透示了这个非遗项目代代相传且生机盎然的“遗传密码”。

在今天这样一个日新月异的全球化与数码时代,如何保护非物质文化遗产本真性,使之既不会基因变异又能顺应时代传承和发展?这已经是全人类面临的一个挑战。就自己工作中所见所闻而言,此方面尚有一些令人叹息的误区:要么束之高阁,美其名曰“祖宗的东西不能动”,从而导致其失去生命与活力;要么将其彻底改造,面目全非,进行无知无畏式的“传承创新”。至为关键的是,只要对非物质文化遗产的本真性真正存“敬畏之心”“虔诚之心”,就会牢牢把握民族文化的基因与根脉,就会在世事千变万化中万变不离其宗不改其本,民族记忆的背影才不会渐行渐远。

中国的非物质文化遗产保护,本质上是富有中国特色的伟大文化复兴。其突出标志在于全民族所有阶级和阶层积极支持和投入民族文化遗产保护,把对民族文化的本能热爱转化为一种高度的文化自觉,即在自己所属文化及他者文化进行深刻反思的基础上,主动地进行民族文化的保护、改造和创新。因为文化的人民性得到重视,文化之根开始复活,人民从根上认识自己,从而用自己文明的本真性和优势走向现代。 endprint

endprint