悲吟江湖《寒食帖》

2017-09-13吴克敬

吴克敬

“天下第三行书”

共识为“天下第三行书”的《黄州寒食诗帖》,应該是苏东坡传世书法的代表作了。

历史资料证实,苏东坡书写此帖当在宋神宗元丰五年(1082年),那时,他因“乌台诗案”受朝廷排斥,被贬为黄州团练副使。北宋时的黄州,就是今天的湖北省黄冈市。不幸的苏东坡,在那个相对荒蛮的地方,竟然一住就是5年,他在书写《寒食帖》时,当是在黄州的第三年。

苏东坡选在寒食节这天写下这样一纸诗帖,想来是有深刻寓意的。而且他的心情肯定不好,甚至是非常苦涩的。原因在于秉性刚直的他,不该受此罪罚啊。我想,大概这是他要写《寒食帖》的另一个背景了。

“乌台诗案”的确在苏东坡心头留下了阴影。何谓乌台,即宋朝皇室所设的御史台,专意监察六部官,并负责向皇帝进谏的机构。天下衙门朝南开,唯御史台的衙门是向北开着的,其内又广植柏树,数千乌鸦栖居树上,整日里鸦噪不绝,景象极为萧条,故而为人谑称为乌台。

北宋朝廷,“乌台诗案”是王安石新政一派与旧派人物争斗的产物。案情的缘由,概而言之:祸从口出。本来也是,苏东坡远离了朝廷,在杭州、密州、湖州做他的地方官,老百姓都欢迎他。如果他不惹朝廷,朝廷断不会惹他。可他有一颗念念不能忘记的诗心,这就麻烦了。他都写了哪些诗呢,这里不好一一照录,只把他在湖州任上给皇帝写的一个谢表,摘录几句,就能看出他是发了牢骚的。这是苏东坡的不成熟,无疑会授人以柄:

优念臣性资顽鄙……知其遇不适时,难以追培新进;察其老不生事,或能收养小民。

“追培新进”、“老不生事”,苏东坡的讥讽当下便刺痛了一群小人,其中有个名叫舒颤的人,很是生气,他早就收集了苏东坡的许多诗作,赶在这个时候用上了。他以小人之心,对苏东坡的诗句逐一分析,发现多有谩骂新朝、埋怨皇上的句子。于是,像舒颤这样的一群小人,群起攻击苏东坡。

幸好还有个人品不错的王安石,苏东坡虽说了他许多不是,但他不去计较,决意要救苏东坡一命。于是,在金陵的家中给宋神宗上书称:“安有盛世而杀士才乎?”这就把苏东坡的命保下来了,只作了个贬谪黄州的处罚。

初来黄州时,苏东坡还没有这个名字,他先有字和仲,后又有字子瞻,姓苏名轼。到了黄州,人虽获罪被贬,却也有老朋友牵挂他,给他一些力所能及的帮助,其中有个叫马三卿的人,恰在此地为官,就给他在城东的小山坡开垦了一块地,面积有好几十亩。于是,久握笔杆子的苏轼拿起了锄头,在这块荒地上挖刨了半年,他的手被锄把磨破了,裹卜布条继续刨,最后满手都磨出了厚厚的茧。这期间,他常想起白居易当年也是遭贬,在忠州的东坡垦地种菊的事,以此为念,他就把他挖刨出的这块地叫了“东坡”。接下来,在东坡边上,又盖起了几间茅舍, 适逢大雪,他还自题茅舍为“东坡雪堂”,渐渐地,他就又以“东坡居士”自居。岁月推移,其“东坡”之名倒比其他名讳还要响亮。

东坡的土地没有亏待苏东坡,让他在黄州的日子过得还不错。囊中钱多时,竟还在武昌城置了产业,同时他每天少不了肉吃,少不了酒喝。有几天闲时间,还会到附近的名胜古遗去游览,游得开心、览得高兴了,藏在心里的诗性便又无法按捺,非得写出来不可。此一时期,他写了不少脍炙人口的好诗。其中一次,他约一朋友在江边喝酒喝得大醉,夜归临皋亭,随手就写了一首《临江月》。还有一次,他游黄州东南三十单的沙湖,途中遇雨,写了一首《定风波》。又有一次,他骑马出游,傍晚路过一家酒馆,进去喝了几杯,再上马时,发现晴空万里,皓月如银,信步走着,到了一座桥边,居然翻身下马,躺在草丛里呼呼大睡,醒来时即在桥柱上写了一首《西汪月》。苏东坡是太能写了,有人研究苏东坡,说他在黄州的诗作写得多,也写得好。

《黄州寒食诗帖》,堪称苏东坡的诗文书法相得益彰的经典之作,诗意凄凉,神思飞扬,见字如见其人。

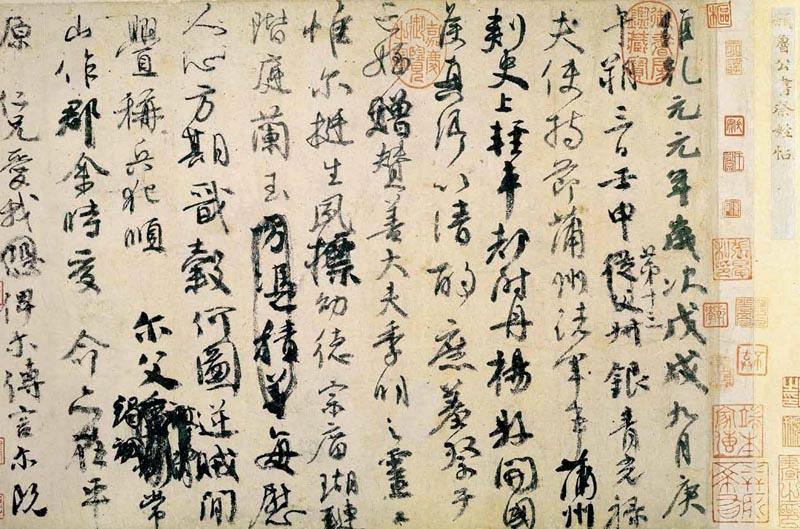

《黄州寒食诗帖》

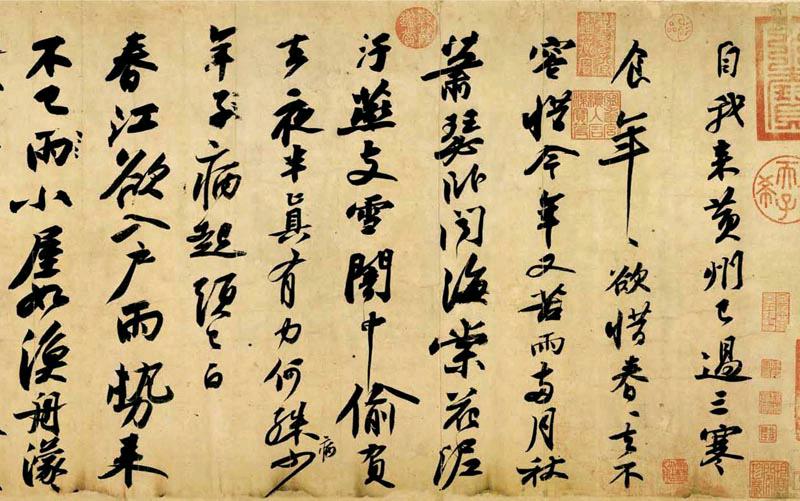

墨迹素笺本的《黄州寒食诗帖》,横118厘米,纵33.5厘米,行书17行,共129字。尽管苏东坡在黄州的日子还算过得去,但他又岂是衣食中人?作为文学巨子,他是有其远大政治报复的,这从他的《念奴娇·赤壁怀古》中便可看出,那壮怀激烈、气吞山河的诗句,让我们可以想象,其时的苏东坡该是怎样的超脱与豪迈,使无数英雄热泪沾襟。因此,仅是衣食无忧,哪里就能安抚他精神上的寂寞,终于在这个特殊日子—寒食节日作了两首五言诗,并手书在那纸素笺上。诗曰:

自我来黄州,已过三寒食。

年年欲惜春,春天不容惜。

今年又苦雨,两月秋萧瑟。

卧闻海棠花,泥污燕支雪。

暗中偷负去,夜半真有力。

何殊病少年,病起已白头。

春江欲入户,雨势来不已。

小屋如渔舟,蒙蒙水云里。

空庖煮寒药,但见乌街纸。

那只是寒食,破灶烧湿苇。

君门深九重,坟墓在万里。

也拟哭涂穷,死灰吹不起。

向来乐观豪气的苏东坡,此时心境是多么的悲凉啊! 几乎可说是万念俱灰,生不如死。也正是这样一种心情,才使我们敬仰的大文豪苏东坡挥毫泼墨,尽抒心中愤懑,写出了传之千古的《黄州寒食诗帖》。

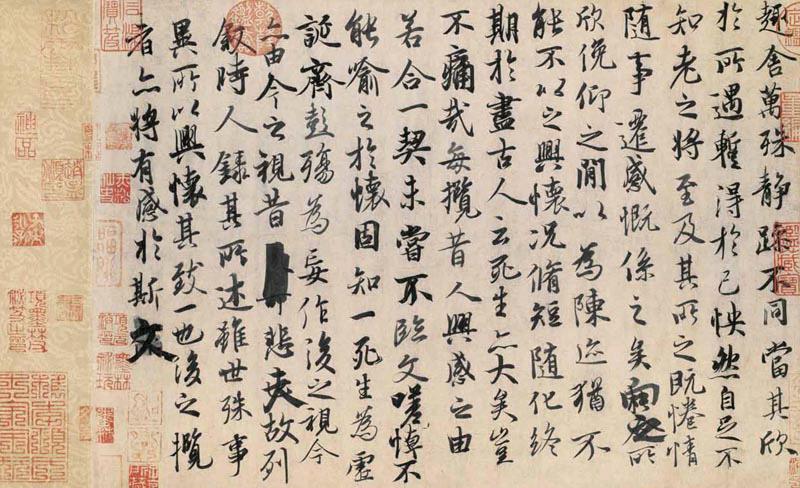

我们今天来看这幅书帖,依然能感受到苏东坡那时的心绪是怎样的起伏跌宕,充溢着让人心惊肉跳的动势,其艺术品格和人物情绪跃然纸上。书者其时有感而发,一落墨、一起笔,莫不迅疾如飞,痛快淋漓,一气呵成。他这种寓诗句以心境情感的变化,表现在浓墨重彩的点画线条中,或正峰,或侧峰,转换多样,顺手断联,实可谓浑然天成。其结字也奇,或大或小,或疏或密,忽轻忽重,忽宽忽窄,参差错落,态肆奇崛,非大手笔而不能为。难怪有宋一朝,人称书界四家的“苏、黄、米、蔡”他领了头一份,紧跟在他后身的是黄庭坚, 作为一个识家, 此公没有文人相轻,而是心悦诚服,为他的书法大折其腰,慨然哨叹东坡此诗似李太白,犹恐太白有未到甄此书兼颜鲁公、杨少师,李西台笔意,诚使东坡复为之, 未必及此。endprint

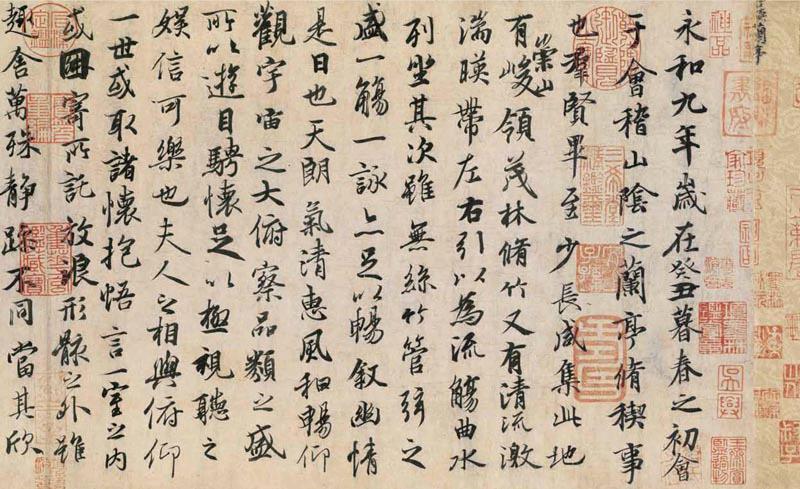

时间推移到了明朝,大书画家董其昌看到了《黄州寒食诗帖》,心为之怦然而动,提笔写了一段跋语,大赞其美:“余平生见东坡先生真迹不下三十余卷,必以此为甲观后世诸公皆然不吝言词。”褒扬苏东坡的黄州寒食诗帖,称其为“天下行书第三”。那么第一和第二是什么呢?想来大家是知道的,第一为晋时王羲之的《兰亭集序》,第二为唐时颜真卿的《祭侄文稿》,惶惶一千余年的书法史,包括《黄州寒食诗帖》在内的三大不朽之行书,实是中华文化的大奇观了。

流传

《黄州寒食诗帖》如此珍贵的一幅书帖,流传至今,已有900余年,其间多次转手,所遭遇的故事,也是够叫人提心吊胆了。

北宋时,先由河南永安县令张浩偶然所得。这个张浩倒是一个有心人,获得苏东坡的《黄州寒食诗帖》后,千方百计求得黄庭坚的题跋,遂为他们张姓的传家之宝。元代的天历年间,被人献入内府,铃上了一枚“天历之宝”的藏印。

明朝时,复又流落民间,董其昌有幸得见墨迹,在帖上慨然题跋。清朝顺治年间,辗转又为青州孙承泽收藏,满人纳兰性德,在康熙朝算个人物,词、书、画为时人所重,他知道了《黄州寒食诗帖》的下落后,不惜重金购回诗帖,宝爱得整日不忍释手,然惜其命薄,活到31岁即撒手人寰。乾隆对散落四处的珍玩异宝极有兴趣,天下传世书画墨宝纷纷流入内府,《黄州寒食诗帖》也在流入之列,乾隆皇帝过目后,便珍爱地带在身边,随时展玩,并在刻定《三希堂法帖》时把此帖收入进去。

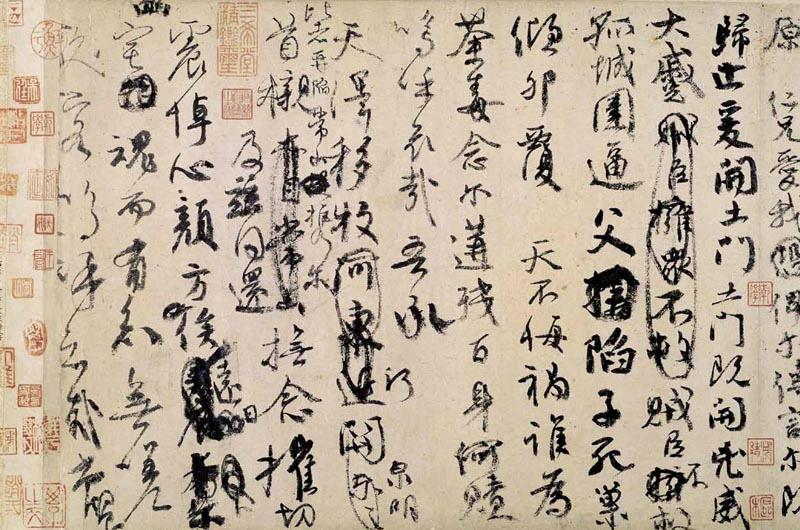

后朱英法侵略军火烧圆明园,藏在园内的《黄州寒食诗帖》经历了一次真正的大劫难。不知是神的保佑,还是诗帖自身的法力,经此劫却安然脱险,只被冲天的烈焰烤焦了一部分边缘。民国初年,收藏家颜世清在艰难获得诗帖后,按捺不住激动的心情,提笔在帖上又写了一段题跋,详细记载了诗帖遭遇大难的经过:东坡《寒食帖》,历元明清,叠经著录,咸推为苏书第一。乾隆间归内府,曾刻入三希堂帖。咸丰庚甲之夏,圆明园焚,此卷劫余,流落人间。帖有烧痕印。其时也。

流入民間的《黄州寒食诗帖》,如一枚风中的叶子,总是飘摇不定,先后转手了冯展云、梁鼎芬、完颜朴孙等人。到了1917年,完颜氏还在燕京的书画展览会上公开展览了诗帖。不久,即为颜世清收购。4年后,在日本的江户又被日本人菊池惺堂藏购,这成了《黄州寒食诗帖》的又一次大劫难。1923年东京大地震,城中民房十有八九毁于火灾,菊池惺堂冒死冲进火海,抢救出为他所有的诗帖,暂寄于日本著名汉学家内藤虎先生寓所。这时罗振玉先生出场了,他目睹了诗帖的真容,亦在上面题跋,补记了先师张文襄公(张之洞)曾于光绪二十八年(1902年)在武汉见识诗帖,却拒绝题跋的旧事。二战结束,《黄州寒食诗帖》又一次转手,为日本近代书法大家西川宁收藏。时任国民党外交部部长的王世杰,派人渡海东洋,把诗帖赎回台湾,捐藏台北故宫博物院。

一纸《黄州寒食诗帖》的素笔,怕是附着了苏东坡的精魂,传世以来,竟如书写者一样命运多舛,让人真要掬一把辛酸泪了。endprint